- •Лекция 40 Сушка (часть 1)

- •40.1. Общие сведения

- •40.2. Основные свойства влажного газа

- •40.3. Твердое тело как объект сушки.

- •40.4. Равновесие при сушке

- •40.5. Материальный баланс процесса сушки

- •40.6. Тепловой баланс процесса сушки

- •Лекция 40 Сушка (часть 2)

- •40.7. Кинетика сушки

- •40.8. Варианты процесса сушки

- •40.9. Устройство сушилок

- •40.9.1. Конвективные сушилки

- •40.9.2. Контактные сушилки

- •40.10. Специальные виды сушки

Лекция 40 Сушка (часть 1)

40.1. Общие сведения

Сушка – процесс удаления влаги из материала путем ее испарения и отвода образовавшихся паров. Это сложный тепломассообменный процесс, скорость которого в основном определяется скоростью диффузии влаги в материале. При сушке влага перемещается из глубины материала к поверхности; тепло, необходимое для испарения, подводится к поверхности и распределяется вглубь материала. Движущей силой процесса сушки является разность парциальных давлений влаги над поверхностью материала и в окружающей среде.

По способу подвода тепла к высушиваемому материалу различают следующие виды сушки:

– конвективная сушка – при непосредственном соприкосновении высушиваемого материала с сушильным агентом (нагретым воздухом, дымовыми газами, инертными газами).

– контактная сушка – путем передачи тепла от теплоносителя к высушиваемому материалу через разделяющую их теплопередающую поверхность.

– радиационная сушка – тепло к высушиваемому материалу передается инфракрасными лучами.

– диэлектрическая сушка – нагревание высушиваемого материала происходит в поле токов высокой частоты.

–сублимационная сушка – испарение влаги происходит при низких температурах в глубоком вакууме, причем переход влаги в парообразное состояние происходит сразу из твердой фазы, минуя жидкое состояние.

Последние три вида сушки применяются относительно редко и относятся к специальным видам сушки.

Следует отметить, что при любом способе организации процесса сушки высушиваемый материал находится в контакте с влажным газом. Следовательно, процесс сушки зависит от свойств влажных газов как сушильных агентов. В большинстве случаев удаление влаги при сушке осуществляется путем насыщения парами влаги горячего воздуха или топочных газов.

40.2. Основные свойства влажного газа

Влажный газ характеризуют следующие параметры: температура, давление, плотность, абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, теплоемкость, энтальпия.

Влажный воздух, который наиболее часто используют в качестве сушильного агента, можно считать при небольших давлениях и положительных температурах бинарной смесью идеальных газов: сухого воздуха и водяного пара. В соответствии с законом Дальтона, давление идеальной газовой смеси является суммой парциальных давлений ее компонентов

![]() , (40.1)

, (40.1)

где П – давление,

при котором находится парогазовая

смесь, Па;

![]() –

парциальные давления сухого воздуха и

водяного пара соответственно, Па.

–

парциальные давления сухого воздуха и

водяного пара соответственно, Па.

Абсолютная влажность – это масса

водяного пара в единице объема влажного

воздуха. Поскольку водяной пар, как

компонент бинарной смеси, занимает весь

объем влажного газа, то понятие абсолютной

влажности совпадает с понятием плотности

пара

![]() кг/м3.

кг/м3.

Относительная влажность (![]() ) –

это отношение количества водяного пара

в единице объема газа к максимально

возможному при данных внешних условиях

(температуре и общем давлении)

) –

это отношение количества водяного пара

в единице объема газа к максимально

возможному при данных внешних условиях

(температуре и общем давлении)

![]() , (40.2)

, (40.2)

где

–

плотность пара при данных условиях;

![]() –

плотность насыщенного пара при тех же

условиях.

–

плотность насыщенного пара при тех же

условиях.

Или

![]() . (40.3)

. (40.3)

В процессе сушки воздух нагревается и охлаждается, вследствие чего его объем изменяется. Поэтому в расчетах пользоваться абсолютной и относительной влажностью не всегда удобно. Более удобно использовать влагосодержание.

Влагосодержание х – это количество водяного пара, приходящееся на 1 кг абсолютно сухого воздуха, кг/кг

![]() , (40.4)

, (40.4)

где mп –

масса водяного пара и mс.в –

масса сухого воздуха, кг в данном объеме

влажного воздуха;

–

плотность водяного пара, кг/м3;

![]() –

плотность абсолютно сухого воздуха,

кг/м3.

–

плотность абсолютно сухого воздуха,

кг/м3.

Удельную теплоемкость влажного воздуха с принимают аддитивной величиной теплоемкостей абсолютно сухого воздуха и водяного пара. Удельную теплоемкость влажного воздуха обычно относят к 1 кг абсолютно сухого воздуха

![]() , (40.5)

, (40.5)

где сс.в – удельная теплоемкость абсолютно сухого воздуха, Дж/(кг·K); сп – удельная теплоемкость водяного пара, Дж/(кг·K).

Энтальпия I влажного воздуха относится к 1кг абсолютно сухого воздуха, (Дж/кг).

Энтальпию выражают также по правилу аддитивности как сумму энтальпий сухого воздуха и водяного пара

![]() , (40.6)

, (40.6)

где Cс.в – средняя удельная теплоемкость сухого воздуха, которая может быть принята приближенно 1000, Дж/(кг·К); iп – энтальпия водяного пара, Дж/кг; х – влагосодержание воздуха.

I–x диаграмма состояния влажного воздуха

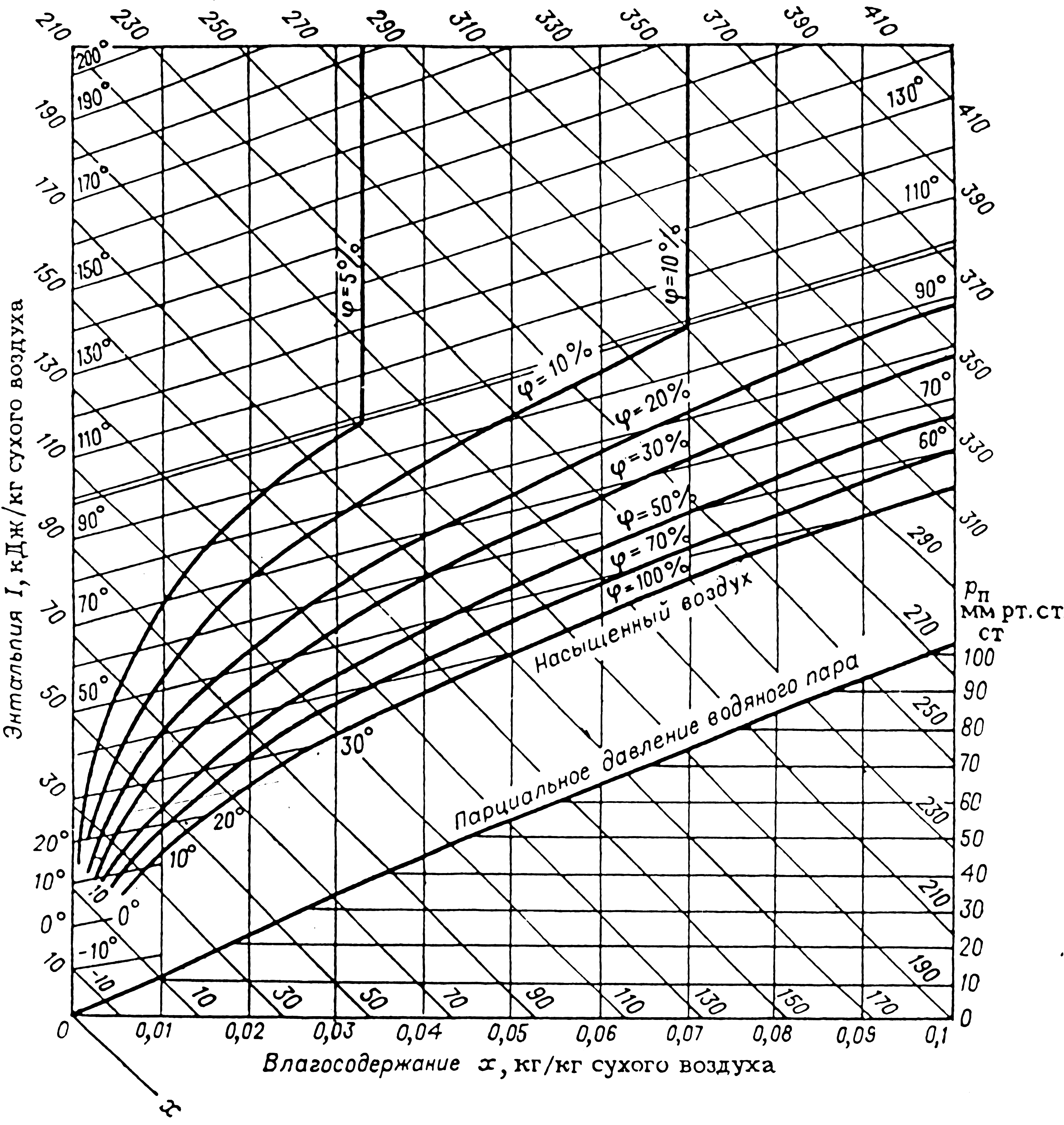

Характеристики влажного воздуха можно с достаточной для технических расчетов точностью определять по диаграмме I–x, предложенной в 1917 году проф. Л.К. Рамзиным (рис. 40.1).

Рисунок 40.1 – Диаграмма I–x влажного воздуха

Диаграмма построена для атмосферного давления П = 745 мм рт.ст., которое можно считать среднегодовым для Украины. Угол между координатными осями равен 135°. Для удобства расчетов на диаграмме нанесена вспомогательная ось х, проведенная под углом 90°. На диаграмме построены: 1) линии постоянного влагосодержания (x = const), представляющие собой вертикальные прямые, параллельные оси ординат; 2) линии постоянной энтальпии (I = const) – прямые, идущие под углом 135°, 3) линии постоянных температур, или изотермы (t = const) – прямые, идущие с некоторым наклоном, 4) линия парциальных давлений водяного пара Pп во влажном воздухе, 5) линии постоянной относительной влажности ( = const) – расходящийся пучок кривых.

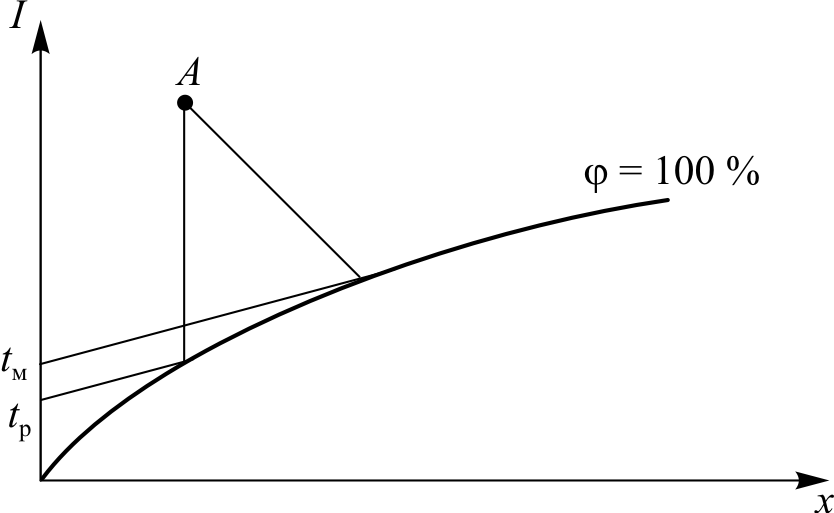

Точкой росы называют температуру, которую примет влажный воздух, если его охлаждать до насыщения с постоянным влагосодержанием x = const. Точку росы (рис. 40.2) для воздуха с начальными характеристиками, соответствующими точке А, находят как изотерму tр точки пересечения вертикальной прямой, проходящей через точку А, с линией = 100 %. Охлаждение воздуха ниже точки росы сопровождается конденсацией и выделением влаги, т.е. осушкой воздуха.

Температура мокрого термометра – это та температура, которую примет влажный воздух, если его охлаждать до насыщения с постоянным теплосодержанием I = const. Температуру мокрого термометра для воздуха, свойства которого определяются точкой А (см. рис. 17.2), находят как изотерму tм на пересечении линии I = const, проходящей через точку А, с линией = 100 %.

Рисунок 40.2 – К определению точки росы, температуры мокрого термометра и потенциала сушки.

Таким образом, температура мокрого термометра tм является температурой воздуха, соответствующей его насыщению в адиабатических условиях. При адиабатическом взаимодействии воздуха с более холодным влажным материалом воздух будет охлаждаться, отдавая свою физическую теплоту материалу, но пополняя свою энтальпию за счет энтальпии водяных паров, переходящих из влажного материала в воздух. На практике для определения температуры мокрого термометра используют психрометр – прибор, состоящий из сухого и мокрого термометров. Резервуар с ртутью у «мокрого» термометра обернут влажной гигроскопической тканью, с которой происходит испарение влаги.

Потенциал сушки

![]() –

это разность температуры влажного

воздуха t и температуры

«мокрого» термометра tм

(см. рис. 40.2)

–

это разность температуры влажного

воздуха t и температуры

«мокрого» термометра tм

(см. рис. 40.2)

![]() .

(40.7)

.

(40.7)