- •Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»

- •Часть 3

- •Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»

- •Часть 3

- •Введение

- •1 Сооружения и устройства электроснабжения

- •2 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи

- •2.1 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железных дорогах

- •2.2 Устройства сцб на перегонах

- •2.3 Устройства сцб на станциях

- •2.4 Связь на железнодорожном транспорте

- •3 Организация железнодорожных перевозок и движения поездов

- •3.1 Планирование грузовых перевозок

- •3.2 Основы организации пассажирских перевозок

- •3.3 Организация вагонопотоков

- •3.3.1 Порядок формирования поездов

- •3 Слад № 6.15.1 .3.2 График движения поездов и его назначения

- •3.3.3 Классификация графика движения поездов Слад № 6.15.2

- •3.3.4 Описание графика движения

- •3.3.5 Элементы графика

- •3.3.6 Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог

- •Метрополитены

- •4.1 Основные определения и понятия

- •4.2 Особенности устройств метрополитена

- •4.3 Габариты метрополитена

- •4.4 Устройство пути в метрополитене

- •4.5 Вагоны метрополитена

- •4.6 Система электроснабжения метрополитена

- •4.7 Устройства автоматики, телемеханики и связи

- •4.8 Организация движения поездов на метрополитене

- •Список литературы

- •Содержание

- •Общий курс железных дорог

- •Часть 3

- •127994 Москва, ул. Образцова, д.9 стр. 9

3.3.5 Элементы графика

Для составления графика должны быть определены его основные элементы: время хода поездов различных категорий по перегонам; продолжительность стоянки поездов на станциях для выполнения технических, грузовых и пассажирских операций; станционные интервалы; интервалы между поездами в пакете; время нахождения локомотивов на стациях локомотивного депо и в пунктах оборота.

Время хода определяется тяговыми расчетами, устанавливается отдельно для каждой категории пассажирских и грузовых поездов при движении по каждому перегону в четном и нечетном направлениях.

Продолжительность стоянки поездов под операциями зависит от категории поездов, типа станции и определяется технологическим процессом её работы.

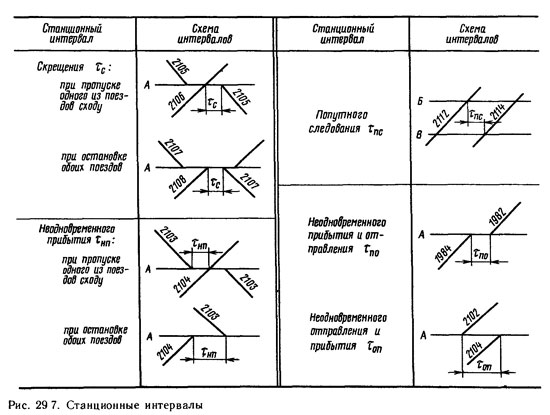

Важным элементом графика являются станционные интервалы (рис.3.6), т.е. минимальные промежутки времени, необходимые для выполнения операций на раздельных пунктах по приему, отправлению и пропуску поездов.

Рис. 3.6 Станционные интервалы

Интервалом скрещения называется минимальный промежуток времени между прибытием с однопутного перегона на раздельный пункт одного поезда до отправления на тот же перегон встречного поезда (рис. 3.7).

Рис. 3.7 Положение поездов на раздельных пунктах при скрещении

Интервалом неодновременного прибытия называется минимальный промежуток времени между прибытием на раздельный пункт двух поездов противоположных направлений.

Интервалом попутного следования называется минимальный промежуток времени между прибытием на раздельный пункт одного поезда и отправлением с предыдущего раздельного пункта следующего поезда того же направления.

Интервалы неодновременного отправления и прибытия и неодновременного прибытия и отправления поездов, следующих в том же направлении.

Интервалы зависят в основном от средств сигнализации и связи на прилегающих перегонах, способа управления стрелками и сигналами, схемы раздельного пункта, профиля подхода к раздельному пункту.

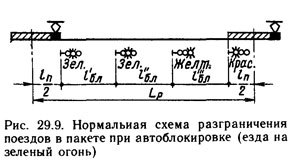

Одним из элементов графика при автоблокировке является интервал между поездами в пакете. Он определяется наименьшим промежутком времени, необходимым для безопасного следования по перегонам одного поезда вслед за другим. Интервал между поездами в пакете может быть рассчитан при автоблокировке исходя из нормальной схемы разграничения поездов в пакете тремя блок-участками, при этом второй поезд следует на зеленый огонь без снижения скорости (рис. 3.8).

Рис. 3.8 Нормальная схема разграничения поездов в пакете при автоблокировке (езда на зелёный огонь)

Нормы продолжительности нахождения локомотивов на станциях зависят от того, заходит ли локомотив в депо или оборот его осуществляется непосредственно на приемо-отправочных путях.

Для составления графика, кроме основных его элементов, должны быть известны размеры движения пассажирских и грузовых поездов, нормы их массы и длины и другие данные.

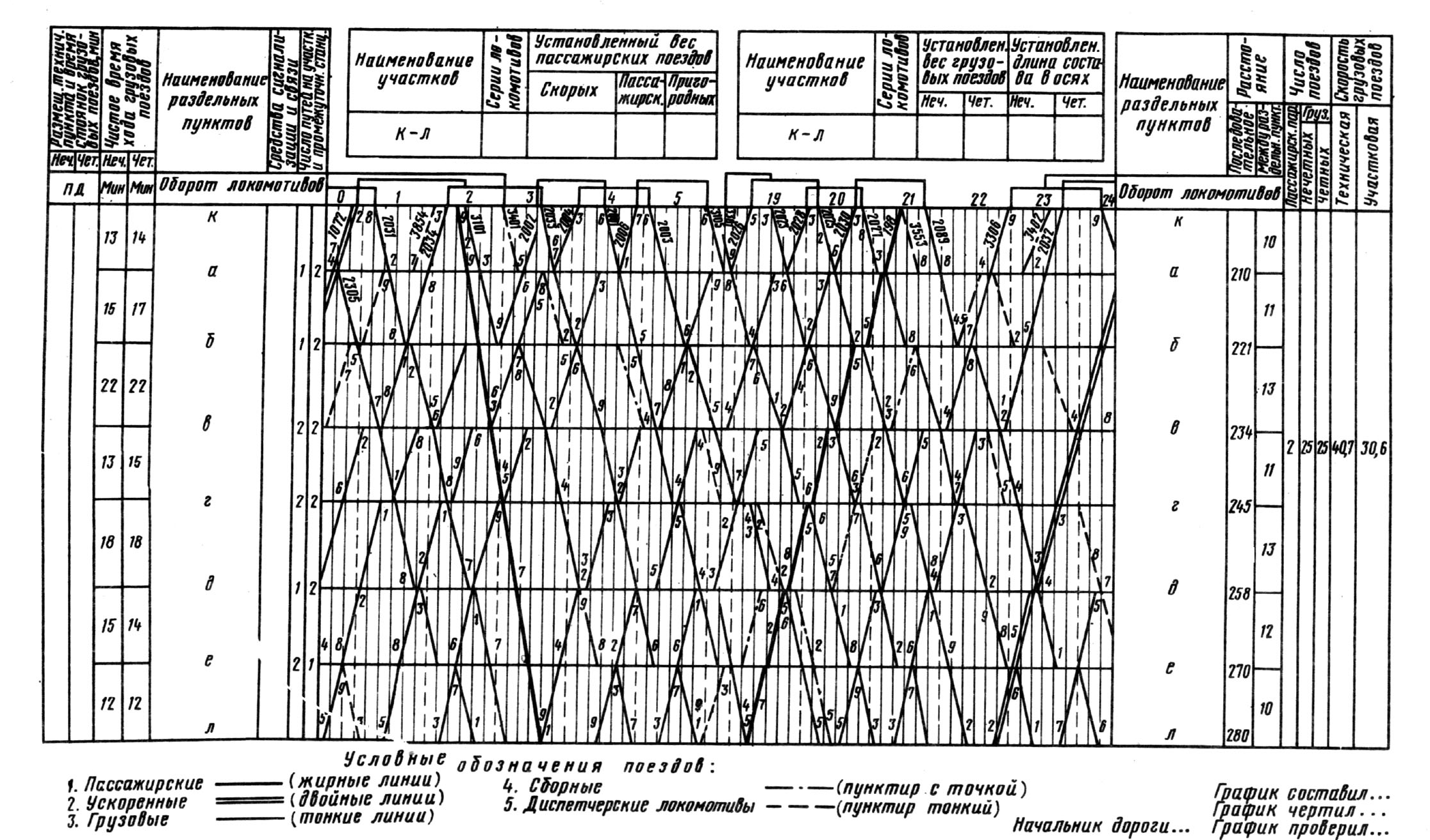

При составлении графика прокладывают линии хода пассажирских поездов, затем – ускоренных грузовых, отправительских и ступенчатых маршрутов постоянного обращения и, затем всех остальных поездов.

Прокладку линий хода грузовых поездов на графиках однопутных участков в большинстве случаев начинают с ограничивающего перегона.

Ограничивающим называется перегон, время занятия которого парой поездов или поездом является максимальным. Чаще всего ограничивающим бывает перегон, имеющий наибольшую длину и тяжелый профиль.

Прокладку поездов на графиках двухпутных линий начинают с перегона, примыкающего к узловой станции или к станции оборота локомотивов с тем, чтобы увязать оборот локомотивов на этих станциях.

Примерный типовой график движения поездов приведен на рис. 3.9.

Рис. 3.9 Типовой график движения поездов

График движения поездов характеризуется количественными и качественными показателями. К количественным относятся: число грузовых и пассажирских поездов, нанесенных на график, размеры погрузки и выгрузки, которые могут быть освоены при данном графике, и др.

К основным качественным показателям графика относятся: техническая, участковая и маршрутная скорости (отдельно для грузовых и пассажирских поездов), коэффициент скорости, среднесуточный пробег локомотивов, средние простои транзитных поездов и локомотивов на участковых станциях, средняя масса поезда.

Технической скоростью называется средняя скорость движения поездов по участку (в км/ч) с учетом дополнительного времени на разгон и замедление.

Формула 3.1

Участковая скорость учитывает еще и время стоянок на промежуточных станциях.

Формула 3.2

Коэффициент скорости представляет собой отношение участковой скорости к технической.

Формула 3.3

Маршрутной называется средняя скорость (в км/сут) движения поездов на направлении от начального до конечного пунктов их следования с учетом всех стоянок на раздельных пунктах.

Формула 3.4