- •Введение

- •1. Библиотеки Древнего Востока

- •2. Библиотеки Древней Греции и эллинистических государств

- •Библиотека в Эфесе

- •3. Библиотеки Древнего Рима

- •Рекомендуемая литература:

- •Библиотечное дело

- •В эпоху средневековья

- •1. Библиотеки Византии

- •2. Библиотеки Арабского халифата

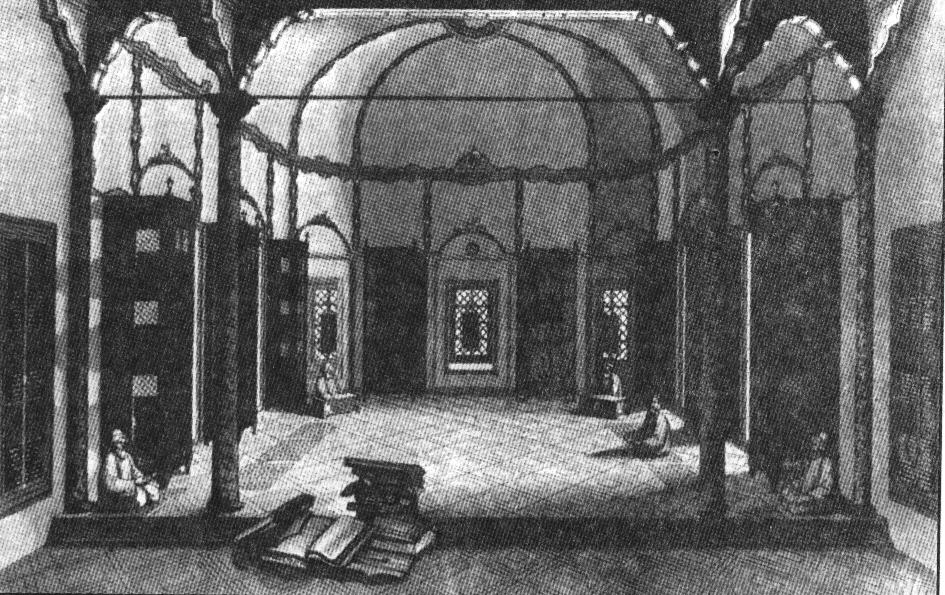

- •Интерьер средневековой арабской библиотеки

- •3. Европейские библиотеки в средние века

- •3.1 Монастырские библиотеки средневековой Европы

- •3.2 Частные библиотеки средневековья

- •Р. Де Бери

- •3.3 Библиотеки средневековых университетов

- •Библиотека Лейденского университета

- •3.4 Изобретение книгопечатания

- •И. Гутенберг

- •4. Библиотеки в эпоху Возрождения

- •Развитие письменности в Киевской Руси

- •2. Библиотека Киевской Софии – первая русская библиотека

- •3. Монастырские библиотеки древнерусского государства

- •4. Отношение к книгам и чтению на Руси. Личные библиотеки

- •5. Библиотеки на Руси в период монгольского нашествия

- •Библиотеки на руси в XIV – XVII вв.

- •1. Монастырские библиотеки в XIV – XVII веках

- •2. Начало книгопечатания в России

- •3. Библиотеки приказов

- •4. Личные библиотеки

- •Иван Грозный

- •5. Развитие библиотечной мысли в средневековой Руси

- •Рекомендуемая литература:

- •Библиотеное дело в эпоху просвещения (XVIII век)

- •Библиотечное дело в зарубежных странах в эпоху просвещения

- •Библиотечная деятельность немецких просветителей

- •Б.Франклин (1706-1790)

- •А. Грегуар (1750 – 1831)

- •Библиотечное дело в россии в эпоху просвещения

- •Просветительские реформы Петра I и политика правительства в области книжно-библиотечного дела в послепетровский период

- •2. Научные и специальные библиотеки России в XVIII веке

- •2.1. Библиотека Академии наук

- •2.2. Библиотека Московского университета

- •3. Библиотеки общественного пользования

- •4. Проекты организации библиотек в России в эпоху Просвещения

- •Сравнительная характеристика библиотечных проектов отца и сына Киприановых и б.М. Салтыкова

- •5. Частные книжные собрания

- •Рекомендуемая литература:

- •Библиографический список

- •Т емы для самостоятельной работы студентов

- •Примерная тематика курсовых работ по курсу «История библиотечного дела»

- •Рубанова Татьяна Давыдовна история библиотечного дела: Древний мир – Средние века – Эпоха Просвещения

- •454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 - а.

- • Библиомания – страсть к неразборчивому накоплению книг.

П

Интерьер средневековой арабской библиотеки

ринципиальных ограничений на

передачу в библиотеку и хранение тех

или иных книг по идейным, религиозным,

цензурным соображениям не существовало,

поэтому в фондах была представлена

самая разнообразная литература по всем

областям знаний. Хотя библиотекари и

вдохновлялись религиозным рвением,

оно не ограничивало их любви к учености.

Поэтому фонды вакфных библиотек

содержали, кроме Корана и коранистической

литературы, беллетристику, поэзию,

книги по медицине, праву, астрономии,

философии, математике, магии, алхимии.

В своем либерализме арабские библиотекари

были гораздо терпимее к еретическим

мнениям, чем их христианские коллеги

и совре-менники. Хотя отдель-ные

реакционные бо-гословы и ретивые

служащие иногда изы-мали из фондов

оди-озные с их точки зрения произведения,

такие “чистки” носили характер

локальных вспышек.

Литературу в вакфные библиотеки передавали по особой юридической процедуре, которая предусматривала обязательное составление списка передаваемых книг. Этот список служил одновременно юридическим документом и каталогом.

Фонды были, очевидно, организованы по предметному признаку, а в самых больших библиотеках расставлялись по отраслям знаний.

Режим работы вакфной библиотеки был различным: некоторые библиотеки работали ежедневно, другие – по 1 – 2 дня в неделю. Но для всех библиотек был установлен постоянный режим работы: обязательные дни и часы обслуживания читателей.

Библиотечными книгами пользовались не только на месте, но и на дому. Сохранилось любопытное свидетельство арабского ученого-энциклопедиста Якута аль-Хамави о том, что правила выдачи книг были настолько либеральны, что в одной мадридской библиотеке ему разрешили взять на дом одновременно 200 томов.

Персонал библиотек, даже самых крупных, был малочисленным – 3-6 человек. Обычно назначался попечитель (часто им был основатель вакфа), хранитель (библиотекарь), помощник библиотекаря и несколько слуг. В крупных библиотеках IX-XII веков управляющими были, как правило, широко образованные литераторы, ученые, с XIII века библиотеками заведуют почти исключительно ученые-богословы. Обязанности хранителя библиотеки, его помощника и слуг состояли в том, чтобы содержать книги в порядке и выдавать их читателям. Вопросы финансирования библиотеки, покупки и заказа новых книг, регистрации новых поступлений и ведения каталога, приема и увольнения служащих – все это было прерогативой распорядителя вакфа.

Изучение истории арабских библиотек дает богатый материал, свидетельствующий о развитии библиотековедческой мысли. Есть многочисленные упоминания о каталогах библиотек. В отдельных случаях каталоги заменялись списками книг, размещенными непосредственно в фонде. Библиография была известна в таких формах как списки трудов отдельных авторов в сочинениях историко-биографического характера, тематические списки в словарях. Литература в фонде и описание книг в каталогах и прикнижных списках располагались обычно по тематическому принципу. Это подтверждается, например, словами Авиценны, который писал об одной из библиотек Самарканда: “Я вошел в дом со многими комнатами, в каждой комнате были сундуки с книгами, положенными одна на другую. В одной комнате были книги арабские и поэтические, в другой по законоведению. В каждой комнате по одной из наук. Я прочитал список древних авторов и спросил то, что мне нужно...”

Таким образом, уровень библиотечной практики в Арабском халифате был очень высоким для средневековья. Обращает на себя внимание доступность арабских библиотек, особенно принадлежащих вакфам. Арабскими библиотекарями были накоплены богатые профессиональные традиции.

К сожалению, исламские библиотеки постигла та же участь, что и библиотеки Средиземноморья. Они погибали не только в результате многочисленных войн, частых пожаров, но и вследствие того, что с XII века началось снижение интереса к знанию. Но самый большой ущерб арабским библиотекам нанесли походы христиан-крестоносцев в XI-XIII веках. Тем не менее, мусульманский мир, как и Византия, был предтечей Ренессанса и возродил культуру Европы в позднем средневековье.