- •Биохимия (часть 1)

- •060101.65 – Лечебное дело

- •060103.65 – Педиатрия

- •060105.65 – Стоматология

- •СОдержАние

- •Предмет биохимии

- •1. Химия белков

- •1.1. Методы выделения и очистки белков

- •1.2. Функции белков

- •1.3. Аминокислотный состав белков

- •5) Положительно заряженные

- •1.4. Структурная организация белков

- •Методы определения n-концевой аминокислоты

- •Методы определения с-концевой аминокислоты

- •1.5. Физико-химические свойства белков

- •1.6. Классификация белков

- •1.6.1. Простые белки

- •1. Альбумины и глобулины.

- •2. Протамины и гистоны.

- •3. Проламины и глютелины.

- •1.6.2. Сложные белки

- •Производные гемоглобина

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Контрольные вопросы

- •2. Ферменты

- •2.1. Химическая природа ферментов

- •2.2. Механизм действия ферментов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.4. Свойства ферментов

- •2.5. Регуляция активности ферментов

- •1. Контроль количества фермента.

- •2.1. Влияние на ферменты активаторов и ингибиторов.

- •2.2. Химическая модификация фермента.

- •2.3. Аллостерическая регуляция.

- •2.6. Классификация и номенклатура ферментов

- •2.7. Ферменты в медицине

- •2. Приобретенные энзимопатии.

- •Контрольные вопросы

- •3. Витамины

- •3.1. Жирорастворимые витамины

- •D2 (эргокальциферол) d3 (холекальциферол)

- •3.2. Водорастворимые витамины

- •Методы определения витаминов

- •Контрольные вопросы

- •4. Основные принципы организации биомембран

- •4.1. Строение и функции мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембрану

- •Контрольные вопросы

- •5. Механизмы передачи гормонального сигнала

- •Трансмембранная передача гормонального сигнала

- •Контрольные вопросы

- •6. Введение в метаболизм

- •6.1. Общая схема катаболизма

- •6.2. Биоэнергетика

- •6.3. Организация и функционирование дыхательной цепи

- •6.4. Разобщение окисления и фосфорилирования

- •6.5. Микросомальное окисление

- •6.6. Антиоксидантная система

- •6.7. Реакции общего пути катаболизма

- •6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

- •6.7.2. Цикл трикарбоновых кислот

- •Анаболические функции цикла Кребса

- •Контрольные вопросы

- •7. Обмен углеводов

- •7.1. Переваривание углеводов

- •7.2. Обмен гликогена

- •7.3. Гликолиз

- •7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

- •7.5. Челночные механизмы

- •7.6. Цикл кори

- •7.7. Спиртовое брожение

- •7.8. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- •7.9. Глюконеогенез

- •7.10. Регуляция обмена углеводов

- •7.11. Нарушения углеводного обмена Нарушение гидролиза и всасывания углеводов

- •Гликогенозы

- •Нарушения промежуточного обмена углеводов

- •Гипер- и гипогликемия

- •Глюкозурия

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •11. Харитонов, я.Ю. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. / я.Ю. Харитонов. – м.: геотар-Медиа, 2014. – 656 с.

6.6. Антиоксидантная система

Активные формы кислорода (АФК) – соединения, в которых кислород имеет неспаренный электрон.

АФК образуются при изменении условий функционирования дыхательной цепи (например, при гипоксии), под действием УФ-лучей, при взаимодействии кислорода с ионами металлов переменной валентности (железом), в ходе спонтанного окисления некоторых веществ, при участии ферментов ксантиноксидазы или НАДФН-оксидазы. В этих условиях образуется супероксид-анион кислорода О2−, затем пероксид водорода Н2О2 и гидроксид-радикал НО.. Активные формы кислорода вызывают перекисное окисление липидов - процесс, ведущий к серьезному повреждению мембран, белков и ДНК.

Инактивация активных форм кислорода в клетках происходит под действием антиоксидантной системы.

Антиоксиданты - биологически активные вещества, взаимодействующие со свободными радикалами и препятствующие процессам свободнорадикального окисления органических веществ в организме.

В антиоксидантную систему входят несколько ферментов и низкомолекулярные антиоксиданты (витамины, пептиды).

Супероксиддисмутаза (СОД) превращает супероксид-анион кислорода в пероксид водорода Н2О2:

2O2- + 2Н+ H2O2 + O2.

Каталаза - геминовый фермент, содержащий Fe3+, катализирует реакцию разложения пероксида водорода. При этом образуются вода и кислород:

2H2O2 O2 + 2H2О.

Наибольшая активность каталазы в организме характерна для печени. Каталазы много в эритроцитах, где она защищает гем гемоглобина от окисления.

Пероксидаза - геминовый фермент, восстанавливает пероксид водорода до воды; при этом идет окисление другого вещества:

2H2O2 + R 2H2О + RO2.

Пероксидаза способна разлагать и другие перекиси, превращая их в спирты. Пероксидазная активность обнаруживается в печени, почках, нейтрофильных лейкоцитах.

Витамины, проявляющие антиоксидантные свойства – С, Е, А, Р. Антиоксидантные свойства проявляют трипептид глутатион, таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота), дипептид карнозин. Так, способность глутатиона участвовать в окислительно-восстановительных реакциях связана с наличием групп -SН:

2ГSН + RООН ГSSГ + RОН + Н2О.

Полное подавление перекисных процессов в тканях, по-видимому, нецелесообразно. Свободные радикалы индуцируют апоптоз, участвуют в формировании клеточного иммунитета, стимулируют работу фосфолипаз, участвуя, тем самым, в синтезе эйкозаноидов.

Однако усиленная генерация свободных радикалов сопровождает патологические состояния (болезнь Паркинсона, Альцгеймера) и сам процесс биологического старения.

6.7. Реакции общего пути катаболизма

6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

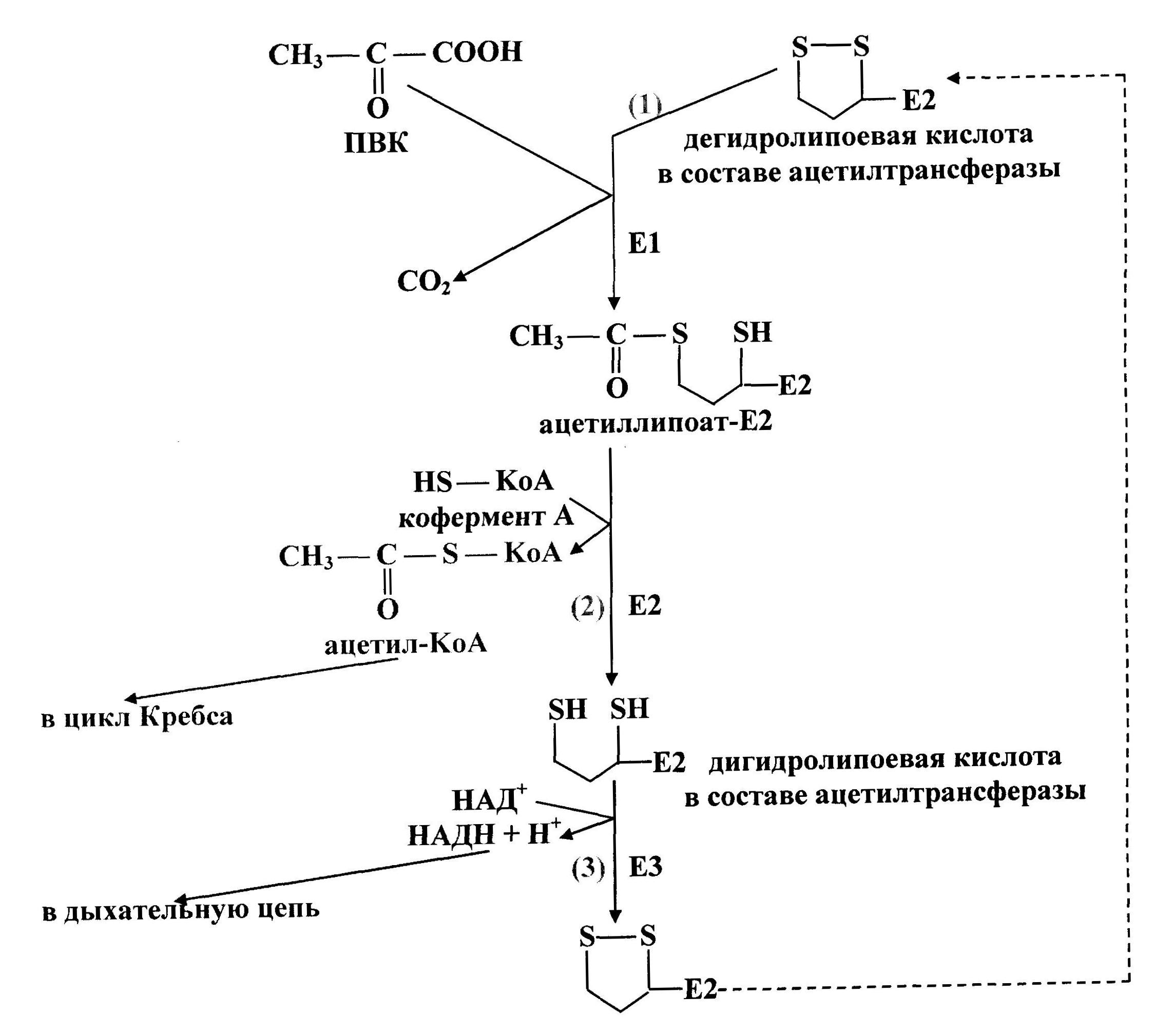

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты - многостадийный процесс, который катализирует пируватдегидрогеназный комплекс - митохондриальный мультиферментный комплекс, соединенный с внутренней мембраной со стороны матрикса. ПВК поступает к комплексу из матрикса, и туда же освобождаются продукты реакции.

Пируватдегидрогеназный комплекс включает три фермента (пируватдегидрогеназа (Е1), ацетилтрансфераза (Е2), дегидрогеназа дигидролипоевой кислоты (Е3)) и пять коферментов (НАД+, ФАД, тиаминпирофосфат, липоевая кислота, кофермент А (рис. 36)).

Тиаминпирофосфат связан с пируватдегидрогеназой (Е1), липоевая кислота - с ацетилтрансферазой (Е2), ФАД - с дегидрогеназой дигидролипоевой кислоты (Е3). Кофермент А и НАД+ находятся в свободно растворенном состоянии.

В состав пируватдегидрогеназного комплекса входит примерно по три десятка молекул Е1 и Е2 и 10 молекул Е3. Комплекс работает как конвейер: промежуточные продукты не освобождаются в раствор, а передаются от фермента к ферменту.

а |

б |

Рис. 36. Структура кофермента А (а) и липоевой кислоты (б) |

|

Первую реакцию (рис. 37) катализирует Е1, субстратами являются ПВК и дегидролипоевая кислота, являющаяся простетической группой Е2. От ПВК отщепляется карбоксильная группа и образуется СО2, а ацетильный остаток соединяется с атомом серы липоевой кислоты в составе ацетилтрансферазы. Образуется ацетиллипоат-Е2.

Во второй реакции ацетилтрансфераза (Е2) катализирует перенос ацетильного остатка, соединенного с его простетической группой, на коэнзим А. Продукты этой реакции - дигидролипоевая кислота в составе Е2 и ацетил-KоА.

В третьей реакции происходит дегидрирование дигидролипоевой кислоты в составе ацетилтрансферазы при воздействии фермента Е3 (дегидрогеназа дигидролипоевой кислоты), содержащего ФАД. ФАД передает водород на НАД+. Образуются НАДН+Н+ и дегидролипоевая кислота в составе Е2. Последний фермент снова вступает в окислительное декарбоксилирование ПВК.

Ацетил-KоА (продукт второй реакции) затем окисляется в цикле Кребса. Водород с НАДН (продукт третьей реакции) поступает в дыхательную цепь, где образуется АТФ.

Энергетический выход окислительного декарбоксилирования пирувата – 3 АТФ.

Суммарное уравнение процесса:

СH3CОCOOH + HSKoA + НАД+ СH3CОSKoA + НАДН + Н+ + СО2.

Рис. 37. Схема окислительного декарбоксилирования пирувата

По механизму «обратной связи» работу пируватдегидрогеназного комплекса ингибируют конечные продукты окислительного декарбоксилирования - ацетил-KоА, НАДН+Н+, а также АТФ. Увеличивают активность комплекса пировиноградная кислота и АДФ.

Также имеет место гормональная регуляция: инсулин увеличивает активность пируатдегидрогеназного комплекса, глюкагон - снижает.