- •14. (Начало в лекциях должно быть)

- •§ 27. Мир естественной установки: я и мой окружающий мир (в сокращении)

- •§ 28. Cogito. Мой естественный окружающий мир и идеальные окружающие миры (в сокращении)

- •§ 29. „Иные" субъекты я и интерсубъективный естественный окружающий мир (в сокращении)

- •§ 30. Генеральный тезис естественной установки

- •Альфред ШюТц Структура повседневного мышления

- •А. Шютц возвращающийся домой

- •Подход Гофмана: общая характеристика

- •«Я» и роль: общие положения

- •Исполнение роли

- •Ролевая дистанция

- •Фасад и кулисы

- •Взаимная игра

- •Рамочный анализ

- •Моральная карьера девианта

- •«Я» в тотальных институтах

- •V. Право на смерть и власть над жизнью (изложено в сокращении)

- •4. Бурдье о роли социолога и социологии в обществе

- •Что такое постмодерновая (постмодернистская) социология?

- •Символический обмен и смерть

- •В тени молчаливого большинства, или конец социального

- •Город и ненависть

1.

Чикагская школа: этапы.

Первый, подготовительный, этап охватывает период с 1892-го по 1915 г., т.е. с момента создания социологического факультета Чикагского университета до оформления центральных идей эмпирической социологии лидерами школы Р. Парком и Э. Бёрджессом на основном этапе ее деятельности. Несмотря на то, что на этом этапе не удалось создать единой исследовательской программы, без чего школы как таковой не существует, решались другие важные задачи ее формирования. Прежде всего, удалось собрать вокруг кафедры социологии и социологического факультета университета немало сторонников соединения теоретических и эмпирических исследований. Далее, начал выходить в свет с 1895 г. первый в мире социологический журнал ("American Journal of Sociology"), было создано в 1905 г. Американское социологическое общество (впоследствии Американская социологическая ассоциация). В 1894 г. А. Смолл и Дж. Винсент издали первый учебник по социологии в виде небольшой по объему брошюры.

Руководящую роль на подготовительном этапе деятельности школы играли А. Смолл (основатель социологического факультета), Ч. Хендерсон, Дж. Винсент, У. Томас. Заслуга этих отцов-основателей школы (их часто называют именно так потому, что большинство из них были раньше протестантскими проповедниками) заключалась в привлечении внимания американского общества к социологии, подготовке его к восприятию материалов эмпирических исследований, пропаганде возможностей и перспектив социологической науки. "Большая четверка" активно способствовала превращению либерализма и принципов свободы в основную идейную доктрину социологии в целом, социологического факультета Чикагского университета — в частности. На подготовительном этапе удалось решить проблему, институционализации социологии в США. Так, уже в самом начале XX в. курс социологии преподавался в 169 университетах и колледжах страны. Начали активно проводиться эмпирические исследования и пропагандироваться их результаты.

Второй этап развития Чикагской школы (1916—1935), который можно назвать основным, начинается с того времени, когда Р. Парк и Э. Бёрджесс постарались сформулировать центральные, принципиальные положения, касающиеся развития социологии и конкретных эмпирических исследований. Этап включает в себя проведение значительного количества исследований, публикацию десятков крупных работ, расширяющееся влияние на социологический мир в США и Европе. В это время создается мощное социологическое сообщество единомышленников во главе с признанными ими лидерами Парком и Бёрджессом. Этан завершается кризисом и распадом школы, прекращением ее глубокого влияния па развитие эмпирической социологии.

Разумеется, приведенные временные рамки являются условными, равно как и "функционирование" школы, потому что никаких организационных структур конституировано не было, разве что возникшее по инициативе Парка в 1920 г. "Общество социальных исследований". Однако оно имело неформальный характер и было создано для объединении интеллектуальных социологических сил в самом Чикагском университете и за его пределами, охватывая преподавателей, студентов и выпускников университета, работавших в иных городах и штатах страны. По сути дела, это был неформальный теоретический семинар и центр социологического творчества на протяжении 15 лет, вплоть до отъезда Парка из Чикаго в Нэшвилл в 1936 г., явившегося непосредственным формальным поводом для прекращения функционирования школы в том виде, в каком она просуществовала, по меньшей мере, с 1920 г.

Организационная деятельность А.Смолла

Категории конфликта, интереса, стремления, желания, разрабатываемые социологами в контексте их близости к обществу, социальной группе, человеку, связанным с биологическим миром, были достаточно характерны для социал-дарвинизма. Некоторые из этих узловых понятий, в первую очередь категории конфликта, интереса и желания, оказались центральными для творчества американского социолога Альбиона Смолла (1854— 1926), который испытал на себе влияние идей Ратценхофера (основная работа Смолла, "Общая социология", опубликована в 1905 г.). Именно эти категории, имевшие в первую очередь биологическую природу, выступали, по его мнению, как движущие силы социального поведения.

Интерес для Смолла был не чем иным, как "неудовлетворенной способностью", а в социологии он являлся такой же основной и неделимой клеточкой, какой в физике был атом. Смолл выделял шесть классов интересов, связанных со сферами здоровья, благосостояния, общения, познания, красоты, справедливости. Первый класс интересов касается пищи и сексуальных отношений, второй — богатства и владения вещами, третий — связей между людьми, четвертый — знания и науки, пятый — наслаждения эстетическим, шестой — правоты.

Каждый из этих классов (групп) интересов претендует на доминирование среди других, в результате возникает постоянный конфликт между ними, который проявляется в действиях людей. Строго говоря, конфликт, по Смоллу, имеет место не столько между самими интересами, сколько между людьми, которые стремятся удовлетворить собственные интересы за счет других индивидов. Ведь жизнь человека — это процесс приспособления и удовлетворения его интересов. Следует отметить, что идею конфликта интересов социолог заимствовал из социал-дарвинизма.

Однако конфликт для Смолла не был единственной и универсальной формой отношений между людьми и социальными группами. Он считал, что главное состоит в умении найти переход от социального конфликта к социальному согласию. В связи с необходимостью поиска такого перехода он подчеркивал значение социологии, которая, по его мнению, выступая не только теоретической, но и практической дисциплиной, должна быть использована в целях установления нормальных отношений (значит, отношений согласия) между социальными группами.

Социальные связи, отношения, процессы, конфликты Смолл тесно связывал с психическими проявлениями личности. Хорошо известен его знаменитый афоризм: "Нет ничего социального, что не являлось бы психическим". Как видно, в социал-дарвинизме уже начинает отчетливо прослеживаться линия на психологизацию социальных отношений, что выразилось наиболее полно в возникновении и развитии психологического направления в социологии (его детальному рассмотрению будет посвящена специальная глава).

Смолл известен в социологической науке не только как теоретик, работавший в рамках социал-дарвинистского направления и создавший важные предпосылки для утверждения психологического направления. С его именем связано появление одной из первых кафедр социологии в США — в Чикагском университете. Он был основателем и руководителем первого социологического факультета в стране как раз в этом университете, первого социологического журнала, автором первого учебника по социологии (совместно с Дж. Винсентом), одним из создателей Американского социологического общества, наконец, одним из отцов-основателей Чикагской социологической школы.

Труды Р.Парка

Роберт Парк (1864-1944) - основатель Чикагской школы социологии, организатор "Общества социальных исследований" (1920) определял социологию как науку о коллективном поведении. Центральными темами его социологических исследований были расовые отношения и городская среда.

Свое видение предмета социологии Р. Парк обозначил в написанной совместно с Э. Берджессом работе "Введение в науку социологии" (1921). Следуя методологии Баденской школы с ее делением наук на номотетические и идеографические, Р. Парк относил социологию к абстрактным наукам, связывая ее будущее развитие с движением по направлению к статусу экспериментальной науки. При этом он трактовал эксперимент не в позитивистском духе, а в смысле исследовательского интереса к социальному факту, гипотезе, идее, с целью не измерить, а понять природу и направление развития.

Концепцию социальной эволюции американский социолог представил как продукт взаимодействия природы индивида с окружающей его социальной и естественной средой. Согласно его представлению, общество помимо социального (культурного) уровня имеет биотический, лежащий в основе всего социального развития. Движущей силой этого развития он считал конкуренцию. В процессе продвижения общества от биотического к социальному уровню конкуренция может принимать различные сублимированные формы: от борьбы за выживание (через конфликт и адаптацию) до ассимиляции. Как считал Р. Парк, социальная эволюция проходит четыре стадии, отсюда любой социальный организм имеет четыре соответствующих порядка: экологический, экономический, политический, культурный.

По мере продвижения к культурному порядку усиливаются социальные связи (пространственные, экономические, политические и, наконец, моральные), ограничивая свободу конкуренции и сдерживая биотическую стихию. Общество в процессе эволюции достигает оптимальной "соревновательной кооперации" и "согласия". Конфликт и консенсус рассматривались в его концепции как взаимосвязанные и взаимодополняющие стороны единого эволюционного процесса. Как и у большинства социологов того периода, идеи эволюционизма у Р. Парка берут начало в натурализме, заложенном еще Г. Спенсером.

Соревнование рассматривалось Р. Парком как человеческая форма борьбы за выживание, характерная для всей жизни. Соревнование в его понимании было не социальным, а в значительной степени бессознательным и безличным. Первичной областью соревнования он признавал экономическую деятельность. Экономическое соревнование порождало тот вид порядка, который именовался им как экологический. Оно выступало у Р. Парка в качестве силы, создающей территориальное и профессиональное распределение населения, необходимое для разделения труда и организованной экономической взаимосвязи, в результате которого образуются города. Город, созданный в процессе экономического соревнования, имеет свою естественную среду для социальных групп, свои потенциалы для захвата пространства различными группами и типичную последовательную смену групп в данной местности. Конфликт же трактовался Р. Парком уже как социальное явление, поскольку здесь в процессе соревнования осознавались и учитывались другие лица.

При рассмотрении политического процесса Р. Парк демонстрирует, как соревнование может стать осознанным и принять форму конфликта. С его точки зрения, приспособление - это попытка индивидуумов и групп внутренне адаптироваться к ситуациям, созданным соревнованием и конфликтом. Когда это происходит, конфликт утихает. Ассимиляция завершает процесс благодаря глубокой трансформации личностей под влиянием интимных контактов.

Методологическая позиция Р. Парка, обусловленная пониманием им форм общественной эволюции: конкуренция - конфликт - приспособление - ассимиляция выступала в качестве принципа исследования миграционных процессов на Американском континенте. Особое внимание он уделял изучению выхода рас и народов из различного рода изоляции: географической, экономической и культурной. По его мнению, результатом этого глобального этносоциального процесса на индивидуальном уровне формируется новый тип личности - "маргинальная личность". Это новое для социологии понятие получило свое первое теоретическое обоснование именно у Р. Парка.

Маргинальная личность - это продукт естественного культурного процесса, расширяющегося взаимодействия культур. Этот тип личности появляется в том месте и в то время, где и когда из конфликта рас и культур начинают возникать новые сообщества, народы, культуры. Человек этих новых культур существует в двух мирах одновременно, поэтому для него характерен более широкий горизонт и более утонченный интеллект. Р. Парк считал маргинального человека более цивилизованным существом.

В 1930-е гг. Р. Парк, читая курс по социальной экологии, написал по данной теме ряд статей, из которых "Социальная экология" (1936) признается программной. В этой статье социолог обратил внимание на то, что помимо социальной организации существует система жизненных функциональных связей между людьми, которая может быть описана как "симбиотическая, или экологическая". В процессе научного исследования данной проблемы им были введены в научный обиход такие понятия, как "сеть жизни", "симбиоз", "биотическая основа общества", "социальное равновесие".

Исходным пунктом в построении Р. Парком социально-экологической концепции послужило его понимание общества как "глубоко биологического" организма, процесс социального изменения которого представляет движение от конфликта к согласию. Американский социолог утверждал, что кроме социального уровня, общество имеет еще уровень "биотический", лежащий в основе всего социального развития. При этом если на макроуровне биотические силы проявляются в экологическом порядке, пространственном размещении социальных институтов, то на микроуровне биотическая природа человека выражается в способности к передвижению в пространственном взаимодействии - миграции. Миграция как коллективное поведение образует экологический порядок общества, который является предметом исследования социальной экологии. А надстраивающийся над ним экономический, политический и культурный порядок представляет собой в совокупности "организацию контроля" посредством экономических законов, права, нравов, обычаев.

По мнению Р. Парка, существование и развитие общества зависят от того, насколько успешно оно передает от одного поколения к другому свои обычаи, нравы, навыки и идеалы, которые как элементы культуры могут быть определены одним понятием - "согласие". Основой разнообразия, тесноты социальных связей, консенсуса, социального приспособления выступает свобода передвижения. Иерархия степеней свободы индивида выстраивается по степени убывания от экологического порядка к культурному порядку. Так, индивиды чувствуют себя более свободными на экономическом уровне, чем на политическом, а на политическом - более свободны, чем на моральном.

Наиболее фундаментальная свобода, необходимая для существования любой формы жизни - это "свобода передвижения", которая позволяет "осваивать и видеть мир. За ней следуют свобода конкуренции за "место в общей экономике", свобода конкуренции за место и статус в социальной иерархии" (политическая свобода) и "свобода самосовершенствования", где основным ее ограничителем являются традиции и моральные нормы.

Вводя понятие "статус", отражающий общий индивидуализм американской социологии, Р. Парк делает акцент в социальных исследованиях на межличностные отношения и личность. Понятием "статус" он обозначает личное положение индивидуума в группе по отношению к другим. В качестве осознания различия между людьми выступает расовое самосознание, которое препятствует интимности и пониманию, поддерживает дистанцию и определяет социальный статус. Р. Парк, как впоследствии и его ученики, обращая внимание на такие личностные характеристики маргиналов, как беспокойство, агрессивность, честолюбие, чувствительность, стесненность, эгоцентричность.

В соответствии с представлениями Р. Парка о личной свободе, наиболее свободный тип личности - маргинальный человек, так как он не связан полностью ни с одним из видов традиций, моральных норм, ни с одной культурой. Если следовать логике социолога, то общество представляет собой совокупность нравов, обычаев, "согласия", а социальные изменения связаны, прежде всего, с изменением моральных норм, индивидуальных установок.

Р. Парк подчеркивал, что "изменение установок индивидов в обществе - это "своего рода барометр", указывающий на изменения, которые могут произойти в социальных институтах и привычках. Таким образом, социальные изменения вызваны эволюционным преобразованием человеческой природы и индивидуальных установок, а уже потом - и социальных институтов. По его мнению, характер изменения общества обусловлен биотически.

Социология, утверждал Р. Парк, должна продуцировать знание, полезное для разрешения социальных проблем, а не строить его исходя из "должного" представления об обществе, связанного с воображаемым социальным идеалом. Он пытался представить социальное изменение как серию проблем, стоящих перед отдельными "акторами". Для него была характерна двойственность гносеологической позиции, выражающейся в "метании" между "номинализмом и реализмом".

ПАРК Р.Э. ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И МОРАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК.

Рост города заключает в себе не просто прибавление численности, но и все те сопутствующие изменения и движения, которые неизбежно сопряжены с попытками каждого индивида найти себе место в обширных хитросплетениях городской жизни. Рост новых районов, увеличение числа профессий и родов занятий, непредсказуемое возрастание цен на землю, вызываемое расширением города, — все это включено в процессы роста города и может быть измерено через изменение положения индивида по отношению к другим индивидам и по отношению к сообществу в целом. Цены на землю, например, можно рассчитать через мобильность населения. Самые высокие цены на землю существуют в тех местах, где в течение двадцати четырех часов проходит наибольшее количество людей.

Одним из побочных результатов роста сообщества являются социальный отбор и сегрегация населения, а также создание, с одной стороны, естественных социальных групп и, с другой стороны, естественных социальных ареалов. Мы осознали этот процесс сегрегации в случае иммигрантов, и особенно в случае так называемых исторических рас, т. е. народов, которые — независимо от того, иммигранты они или нет, — отличаются от всех других расовыми признаками. Чайнатауны, Маленькие Сицилии и прочие так называемые "гетто", с которыми хорошо знакомы исследователи городской жизни, представляют собой особые разновидности естественных ареалов, которые неизбежно создаются условиями и тенденциями жизни города.

Такие сегрегации населения происходят, во-первых, на основе языка и культуры и, во-вторых, на основе расы. В пределах иммигрантских колоний и расовых гетто неизбежно происходят процессы отбора, которые порождают сегрегацию, базирующуюся на профессиональных интересах, интеллекте и личных амбициях. В результате более проницательные, энергичные и амбициозные люди быстро покидают свои иммигрантские колонии и гетто и переезжают в ареал второго иммигрантского поселения или, возможно, в многонациональный район. По мере того как узы расы, языка и культуры все более и более ослабевают, удачливые индивиды со временем находят себе места в бизнесе или в профессиях, оказываясь среди старейшей группы населения, переставшей отождествляться с каким-либо языком или расовой группой.

В границах территории, ограниченной с одной стороны центральным деловым районом, а с другой стороны пригородами, город имеет тенденцию принимать форму ряда концентрических кругов. Эти разные районы, расположенные на разных относительных расстояниях от центра, характеризуются разными уровнями мобильности населения.

Типичное городское сообщество в действительности гораздо сложнее, чем видно из этого описания, а разным типам и размерам городов свойственны свои особые вариации. Главное, однако, состоит в том, что повсюду сообщество тяготеет к соответствию некоторому образцу (pattern), и этот образ неизменно оказывается констелляцией типичных городских ареалов, все из которых могут быть географически локализованы и пространственно определены.

Естественные ареалы являются средами обитания естественных групп. В больших городах расхождения в манерах поведения, жизненных стандартах и общих взглядах на жизнь в разных городских ареалах часто прямо-таки поражает воображение. Половозрастной состав, являющийся, пожалуй, самым важным показателем социальной жизни, удивительно различается в разных естественных зонах. Есть в городе такие районы, в которых почти нет детей, например, районы, занятые гостиницами. Есть районы, в которых число детей относительно велико; в трущобах; в жилых пригородах среднего класса, куда обычно переезжают молодожены после того, как проведут медовый месяц в комфортабельных апартаментах в центре города. Есть и другие ареалы, почти целиком занятые молодыми неженатыми юношами и незамужними девушками. Есть районы, где люди почти никогда не приходят голосовать, кроме как на общенациональных выборах; районы, где уровень разводов выше, чем в любом штате, и другие районы в том же самом городе, где разводов почти не бывает. Есть районы, кишащие подростковыми бандами и спортивными и политическими клубами, в которые отдельные члены этих банд или банды в полном составе нередко вступают. Есть районы, где выходит за все мыслимые пределы уровень суицидов, районы, в которых, согласно статистике, повышенный уровень юношеской делинквентности; и районы, где всего этого почти нет.

Все это подчеркивает значение местоположения, позиции и мобильности как показателей, необходимых для измерения, описания и объяснения социальных феноменов.

Биотический и культурный уровни в жизни сообществ.

Концепция человеческой природы включает следующие антропологические посылки: Человек есть двойственное существо, одновременно биологическое и культурное. — Как биологическое существо («организм»), человек вписан в «биотический» порядок существования, наряду с другими живыми существами (растениями и животными). — Как культурное существо («персона»), он вписан в «культурный» порядок. — Эти две стороны человеческого бытия отделимы друг от друга только аналитически: человек, как он есть, представляет собой сплав «биотического» и «культурного». — Целостное видение человека не может игнорировать ни ту, ни другую из его сторон.

Модель территориальной экспансии города Э.Бёрджесса.

Экспансия города с точки зрения городского планирования, зонирования и региональных обследований рассматривается почти всецело в терминах его физического роста. Транспортные исследования сосредоточились на проблеме развития транспорта в ее связи с распределением населения по всему городу. Обследования, проводившиеся Телефонной компанией Белла и другими общественными службами, пытались предсказать направление и скорость роста города, дабы предвидеть будущий спрос на расширение их услуг. В городском планировании размещение парков и бульваров, расширение проезжей части улиц, забота об административном центре города осуществляются в интересах будущего контроля над физическим развитием города.

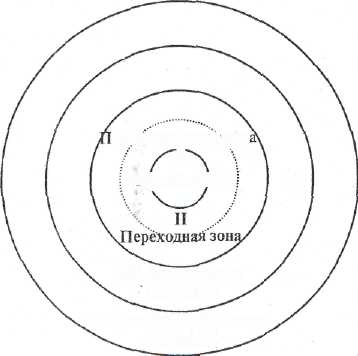

… Изучение экспансии как процесса еще ни разу не предпринималось, хотя материалы для такого исследования и проявления разных аспектов этого процесса содержатся в городском планировании, зонировании и региональных обследованиях. Типичные процессы экспансии города, наверное, лучше всего можно проиллюстрировать серией концентрических кругов, которые можно пронумеровать, дабы обозначить как последовательно идущие зоны городского расширения, так и типы районов, дифференцирующихся в процессе экспансии.

На этом рисунке представлена идеальная конструкция свойственных маленькому или большому городу тенденций к радиальному расширению из центрального делового района (на карте он помечен цифрой 1). Центральную часть города обычно окружает переходная, или транзитная, зона, в которую проникают бизнес и легкая промышленность (II). Третью зону (III) населяют промышленные рабочие, бежавшие из зоны запустения (II), но желающие жить поближе к месту своей работы. За пределами этой зоны находится "спальная зона" (IV), образуемая комфортабельными многоквартирными домами или закрытыми районами частных домов, принадлежащих отдельным семьям. Еще дальше, за пределами самого города, располагается зона пригородов и городов-спутников, находящихся в получасе-часе езды от центрального района.

Рисунок ясно показывает основной факт экспансии, а именно, тенденцию каждой внутренней зоны расширять свою территорию путем проникновения в следующую внешнюю зону. Этот аспект экспансии можно назвать сукцессией, или последовательностью; данный процесс был подробно изучен в экологии растений.

Помимо расширения и последовательности общий процесс экспансии в городском росте заключает в себе антагонистические, но вместе с тем взаимно дополняющие друг друга процессы концентрации и децентрализации. Во всех городах имеется естественная тенденция к схождению линий внутренних и внешних транспортных перевозок в центральном деловом районе. В центре каждого крупного города мы ожидаем найти большие универмаги, высотные офисные здания, железнодорожные станции, большие гостиницы, театры, музей изобразительных искусств и городской концертный зал. Вполне естественно и почти неизбежно экономическая, культурная и политическая жизнь сосредоточиваются именно здесь.

В последнее время в лежащих за пределами города зонах выросли подчиненные деловые центры. Эти "центры-спутники", по-видимому, представляют собой вовлечение нескольких локальных сообществ в более широкое экономическое единство. Вчерашний Чикаго, бывший скоплением сельских поселков и иммигрантских колоний, претерпевает процесс реорганизации и превращения в централизованную децентрализованную систему локальных сообществ, срастающихся в подчиненные деловые районы, над которыми зримо или незримо преобладает центральный деловой район.

Экспансия связана с физическим ростом города и с расширением технических служб, которые сделали городскую жизнь не только сносной, но и удобной, даже приятной. Некоторые из этих основополагающих потребностей городской жизни возможны лишь благодаря колоссальному развитию коммунального существования. Три миллиона людей, живущих в Чикаго, зависят от единой системы водоснабжения, одной гигантской газовой компании и одной огромной электростанции. Между тем, как и большинство других аспектов нашей коммунальной городской жизни, это экономическое сотрудничество представляет собой пример кооперации, в которой нет и доли того "духа сотрудничества", который обычно в ней предполагают. Крупные муниципальные службы являются частью механизации жизни в больших городах и почти или вовсе не имеют значения для социальной организации.

В ходе экспансии города происходит процесс распределения, который просеивает, сортирует и передислоцирует индивидов и группы по разным местам проживания и родам занятий.

Эта дифференциация на естественные экономические и культурные группировки придает городу его форму и характер. Ибо сегрегация предлагает группе, а тем самым и индивидам, которые эту группу составляют, место и роль в целостной организации городской жизни. Сегрегация ограничивает развитие в некоторых направлениях, но освобождает ему дорогу в других. Эти ареалы тяготеют к акцентировке определенных черт, привлечению и развитию своего особого типа индивидов и, тем самым, к углублению дифференциации.

Разделение труда в городе также иллюстрирует дезорганизацию, реорганизацию и возрастающую дифференциацию. Иммигрант из сельских сообществ Европы и Америки редко привозит с собою экономический навык, имеющий ценность в нашей промышленной, коммерческой или профессиональной жизни. Вместе с тем, произошел профессиональный отбор на основе национальности, в результате которого мы имеем ирландских полисменов, греческие кафе-мороженое, китайские прачечные, негров-носильщиков и бельгийских привратников. Этот отбор можно объяснить скорее расовым темпераментом или обстоятельствами, нежели экономическими традициями тех миров, в которых эти иммигранты прежде жили.

Исследования Х.Зорбо.

Золотой Берег", вытянутый вдоль Северной набережной от Ист-Чеснут-стрит до Линкольн-парка и простирающийся за запад до Норт-Стейт-Парквэй, — это место, где живут лидеры чикагских "четырехсот семей". Четыреста семей — это те, кто "добились успеха". Они образуют группу, обладающую самосознанием. У них имеются свои особые нравы; "хороший тон" и разные мелочи жизни чрезвычайно для них важны. Они живут в совершенно ином мире, нежели остальное население города, гражданами которого они являются. В этом мире они ведут стремительную жизнь, которая вращается вокруг фешенебельных отелей на Набережной, престижных мест отдыха, "мелкой благотворительности", игры в гольф и верховой езды, не говоря уже о бридже и званых обедах. Здесь мы находим наибольшее сосредоточение богатства в Чикаго.

По большей части, жизнь Золотого Берега складывается из постоянного выставления себя напоказ. По сути, это борьба за статус и престиж, за положение и влияние. Она включает в себя искусство публичного существования, преподнесения себя и расточительности в расходах; результатом становится такая известность человека, которая больше нигде в городе не обнаруживается.

В районе Золотого Берега, как и везде в городе, человек не знает своих соседей. На одном из чаепитий в этом районе, когда предметом обсуждения стала тема добрососедских отношений, все дружно говорили: «Нет, мы не знаем наших соседей». Одна женщина, живущая на Озерной набережной, сказала, что не знакома с женщиной, которая живет по соседству, хотя живет с ней бок о бок уже больше двадцати пяти лет. Другая женщина, рассказала, что однажды увидела дым, идущий из дома по ту сторону улицы, и обзвонила всю округу в тщетной попытке выяснить, кто в этом доме живет. Опрошенные мужчины говорят то же самое.

Следовательно, Золотой Берег вряд ли можно назвать сообществом. Это всего лишь престижное место для размещения собственного городского дома, где человек проводит светский сезон.

Кварталы доходных домов

На задворках Золотого Берега расположен ареал болезненно однообразных" улиц со старыми, покрывшимися копотью домами, не отличающимися чистотой аллеями и ветхой атмосферой респектабельности. Проходя дом за домом по этим улицам, можно увидеть на окнах вывески со словами; «Сдается в аренду». Ибо это мир меблированных комнат, один из наиболее характерных миров, вносящих свою лепту в жизнь большого города.

Этот мир, как и всякий район доходных домов, имеет долгую и извилистую историю. Типичный доходный дом никогда не строится целенаправленно; он всегда оказывается адаптацией былого частного дома — дома, который видел лучшие дни. На первом этапе его истории как доходного дома это может быть очень высококлассный доходный дом. Затем, по мере того как фешенебельный жилой район перемещается к окраине города, а бизнес подступает все ближе и ближе, уровень этого заведения падает, пока оно наконец не превращается в "отель для бездельников" или в распутный дом.

Доходный дом — это, как правило, большой жилой дом старого образца, хотя многие многоквартирные дома также превращены в доходные. Население этих доходных домов составляет, как правило, группа, которую профсоюзные лидеры называют «белыми воротничками»: мужчины и женщины, занимающие различные клерковские позиции. Это бухгалтеры, стенографистки, всякого рода конторские работники. Есть также студенты из многочисленных музыкальных школ. Большинство живет на грани бедности, и здесь они могут жить дешево и достаточно близко к Петле, чтобы иметь возможность ходить на работу и возвращаться с работы.

Постоянные прибытия и убытия обитателей - самая важная характеристика мира меблированных комнат. Каждые четыре месяца его население полностью меняется. На окнах постоянно вывешиваются таблички, оповещающие о том, что комнаты свободны, но этим табличкам редко удается провисеть до вечера, поскольку по улицам все время ходят люди в поисках комнат. Держатели доходных домов меняются почти так же быстро, как и их постояльцы. По крайней мере половина держателей этих домов проживала по своим нынешним адресам шесть месяцев или меньше.

Держатель доходного, дома не имеет личных контактов с постояльцами и не испытывает к ним никакого интереса. Он довольствуется тем, что собирает с них плату за жилье и этим зарабатывает себе на жизнь. Поэтому среднестатистический держатель доходного дома не обращает особого внимания на то, кто снимает комнаты в его доме и что в нем происходит, пока это не причиняет беспокойства другим постояльцам.

Доходный дом — место анонимных отношений. Человек никого не знает и его никто не знает. Он приходит и уходит, когда пожелает, делает то, что ему захочется, и до тех пор, пока он не причиняет никому беспокойства, к нему не возникает никаких вопросов.

Трущобы

К западу от Уэллс-стрит и к югу от Чикаго-авеню, достигая Раш-стрит, а далее, южнее Гранд-авеню, сливаясь с расположившимся вдоль реки районом оптовых складов и промышленных предприятий, тянутся трущобы. Мы уже знаем, что этот западный и южный ареал Ближнего Норт-Сайда давно стал трущобой. Земля в районе реки всегда низко котировалась. Эта низина издавна обозначала границу между фешенебельным жилым районом и трущобой; песчаные отмели в устье реки и низину к западу от них населяли более бедные элементы. Пожарный лимит позволял возводить дешевые деревянные постройки в этом западном районе, но требовал более основательного строительства к востоку от него, увековечивая тем самым это разделение. В конце концов, улицы в западном районе были подняты на высоту от четырех до восьми футов, отчего цокольные этажи зданий стали темными и сырыми, и это благоприятствовало сдаче их внаем.

Одна чужая группа за другой претендовали на этот трущобный ареал. Его по очереди занимали ирландцы, немцы, шведы, сицилийцы. Сейчас в него вторгается мигрантская волна негров с Юга. Остатки различных сукцессии наложили на этот район отпечаток, который одновременно характеризует и запутывает его жизнь. Если раньше трущоба тесно примыкала к реке, то с ростом города она расползлась на восток и ныне грозит перекинуться через улицу Ла-Саль и поглотить большую часть ареала меблированных комнат.

Трущоба — типичный ареал дезинтеграции и дезорганизации. Это ареал, в котором проникающий в него бизнес придает земле спекулятивную ценность. Между тем арендная плата здесь низкая; ведь при вхождении в ареал мелкого бизнеса он перестает быть желательным для проживания. Это ареал ветхих жилых построек, многим из которых владельцы, дожидаясь, когда землю можно будет выгодно продать под коммерческие нужды, позволяют ветшать и дальше, запрашивая за их аренду ровно столько, чтобы хватило на покрытие налогов.

Трущоба — это ареал свободы и индивидуализма. На всем протяжении трущоб люди не знают друг друга и не доверяют своим ближним. Если не брать немногие семьи, оказавшиеся в безнадежном положении, значительная часть местного населения находится здесь временно: это проститутки, преступники, изгои, странствующие рабочие. Также здесь находятся ареалы первого поселения иммигрантов — иностранные колонии. И здесь же сосредоточены «нежелательные» чужие группы, такие как китайцы и негры.

Очевидно, что трущоба — нечто большее, чем экономический феномен. Это еще и социологический феномен. Базируясь на сегрегации, возникающей в ходе экономического процесса, она, тем не менее, демонстрирует характерные установки и социальные паттерны, отличающие ее от прилегающих ареалов. Именно этот аспект жизни трущоб особенно значим с точки зрения общностной организации. Трущоба накладывает отпечаток на тех, кто в ней живет, дает им установки и поведенческие проблемы, специфичные именно для нее.

Трущоба — запутанный социальный мир для тех, кто в нем вырастает. С одной стороны, это обусловлено тем, что мы назвали выше космополитической природой трущобы, т.е. отсутствием в ней общих социальных определений и наличием многочисленных конфликтующих определений, проистекающих из ее различных культур. Но еще больше это обусловлено тем, как функционируют в трущобе семья и сообщество.

«Нормальное» сообщество обычно обеспечивает своим членам выход из кризисных ситуаций. «Нормальная» семья делает то же самое. Но трущобное сообщество и трущобная семья этого не обеспечивают. Во всем ареале трущоб, во всем ареале дешевого съемного жилья нет ничего похожего на сообщество. Люди и семьи, снимающие здесь жилье, сегрегируются здесь в силу того, что им по той или иной причине больше нигде не удалось приспособиться. Многие из здешних семей разрушены; другие — дезорганизованные; третьи — просто неэффективные.

Ребенок сознает, хотя и смутно, эту неспособность семьи и сообщества помочь ему приспособиться. Здесь кроется значимость того факта, что существует экология «шайки». Мальчишеская шайка — это приспособление, проистекающее из неспособности семьи и сообщества решить проблемы ребенка. Эта неспособность особенно характерна для иностранных семей и сообществ, которые в силу экономической необходимости сегрегируются в трущобе. А потому именно трущоба, особенно трущоба иностранная, является территорией банд (gangland). Ибо территория банд — всего лишь результат создания подростком такого социального мира, в котором он мог бы жить и найти удовлетворение своих желаний.

2.

Р.Парк о маргиналах.

В его теории маргинальный человек предстает как иммигрант; полукровка, живущий одновременно "в двух мирах"; христианский новообращенный в Азии или Африке. Главное, что определяет природу маргинального человека — чувство моральной дихотомии, раздвоения и конфликта, когда старые привычки отброшены, а новые еще не сформированы. Это состояние связано с периодом переезда, перехода, определяемого как кризис. "Без сомнения, — отмечает Парк, — периоды перехода и кризиса в жизни большинства из нас сравнимы с теми, которые переживает иммигрант, когда он покидает родину, чтобы искать фортуну в чужой стране. Но в случае маргинального человека период кризиса относительно непрерывный. В результате он имеет тенденцию превращаться в тип личности" . И далее он замечает, что в природе маргинального человека "моральное смятение", которое вызывают культурные контакты, проявляет себя в более явных формах; изучая эти явления там, где происходят изменения и слияние культур, мы, поясняет ученый, можем лучше изучать процессы цивилизации и прогресса.

В описании "маргинального человека" Парк часто прибегает к психологическим акцентам. Американский психолог Т. Шибутани обращал внимание на комплекс черт личности маргинального человека, описанный Парком. Он включает следующие признаки: серьезные сомнения в своей личной ценности, неопределенность связей с друзьями и постоянную боязнь быть отвергнутым, склонность избегать неопределенных ситуаций, чтобы не рисковать унижением, болезненную застенчивость в присутствии других людей, одиночество и чрезмерную мечтательность, излишнее беспокойство о будущем и боязнь любого рискованного предприятия, неспособность наслаждаться и уверенность в том, что окружающие несправедливо с ним обращаются .

В то же время Парк связывает концепцию маргинального человека скорее не с личностным типом, а с социальным процессом. Он рассматривает маргинального человека как "побочный продукт" процесса аккультурации в ситуациях, когда люди различных культур и различных рас сходятся, чтобы продолжать общую жизнь, и предпочитает исследовать процесс скорее не с точки зрения личности, а общества, в котором он является частью .

Парк приходит к выводу о том, что маргинальная личность воплощает в себе новый тип культурных взаимоотношений, складывающихся на новом уровне цивилизации в результате глобальных этносоциальных процессов. "Маргинальный человек — это тип личности, который появляется в то время и том месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться новые сообщества, народы, культуры. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их принять в отношении обоих миров роль космополита и чужака. Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо" .

Таким образом, первоначально рассмотрение проблем маргинальности связано с "культурологическим подходом" Роберта Парка, давшим немало плодотворных идей современным исследователям.

Маргинальная личность - это продукт естественного культурного процесса, расширяющегося взаимодействия культур. Этот тип личности появляется в том месте и в то время, где и когда из конфликта рас и культур начинают возникать новые сообщества, народы, культуры. Человек этих новых культур существует в двух мирах одновременно, поэтому для него характерен более широкий горизонт и более утонченный интеллект. Р. Парк считал маргинального человека более цивилизованным существом.

Изучение У.А.Томасом и Ф.Знанецким феномена польской иммиграции в США. Методы исследования. Проблемы адаптации.

Из социологического наследия польско-американского социолога Флориана Знанецкого и американского социолога Уильяма Томаса наибольший научный интерес представляет их совместная работа "Польский крестьянин в Европе и Америке" (в 5 т., 1918-1921). Начало над исследованием этой темы было положено в 1908 г. Работа включает теоретическую часть "Методологические заметки" и первичные эмпирические материалы, разбитые на группы и сопровожденные комментариями. Авторы исследовали польских эмигрантов, прибывших из Европы в Америку, и выявили зависимость их поведения в новой социальной среде от национальных традиционных норм и ценностей.

Впоследствии американские социологи рассматривали исследование Ф. Знанецкого и У. Томаса как первый и яркий образец эмпирического социологического исследования, связанного с использованием биографии и личных документов в качестве важнейшего метода, внедренного в социологию. Всего было использовано 8 тыс. документов. Хотя исследователи не претендовали своей работой основать новую социальную теорию, однако она знаменовала собой разрыв со спекулятивной социологией и вступление в период эмпирического развития.

Предметом изучения Ф. Знанецкого и У. Томаса были семьи польских крестьян, которые после переселения в Америку вступили в полосу перехода (адаптации) от старых форм социальной организации к современным формам жизни. Было выделено восемь главных проблем:

1) проблема соотношения типа социальной организации и индивидуализма;

2) проблема индивидуальной и социальной активности;

3) проблема "анормальности";

4) проблема профессий;

5) проблема взаимоотношения между полами;

6) проблема социального счастья;

7) проблемы борьбы рас и культур;

8) проблема оптимальной организации культурной жизни.

Все поставленные проблемы исследовались строго эмпирически. Так, например, почти полностью два тома из пяти представляют собой опубликованную без каких-либо комментариев переписку 28 польских семей. Первичный анализ этой переписки был сгруппирован особым образом. Так, например, в одну группу была выделена переписка между мужьями и женами, в другую - письма девушек, ушедших из семей в связи с замужеством в другую семью. Также были выделены в группы церемониальные, информационные, чувственные, литературные, деловые и т.д.

Другой прием исследования, принятый авторами, - это изучение автобиографий. Весь третий том составляет автобиография некого Владика Вишневского из Люботина, который эмигрировал в Америку. Ф. Знанецкий и У. Томас пытались проследить эволюцию взглядов человека в зависимости от изменений условий его социальной жизни. Приводимые в исследовании личные документы имели большую фактическую достоверность, что позволяло выявить динамику мотиваций конкретных людей. Эта информация способствовала построению типологии универсальных социальных характеров.

Анализируя письма и дневники, Ф. Знанецкий и У. Томас открыли множество мотивационных и поведенческих реакций на социальную среду, а также реакций, отражающих эмоциональную и событийную сторону индивидуальной адаптации. Ученые пришли к выводу о том, что общество представляет собой универсальный ряд социальных характеров: "Philistine" - мещанский, "Bogemian" - богемный, "Creative" - активный или творческий.

Эти три характера, с их точки зрения, несут в себе единый механизм приспособления, который представлен следующими ступенями:

- детерминация характера врожденным темпераментом;

- конструирование организации личной жизни, которое завершает процесс объективации различных отношений, составляющих характер;

- адаптация характера к требованиям общества и ближайшего окружения;

- адаптация индивидуальной жизненной организации к конкретной социальной организации.

Предложенная Ф. Знанецким и У. Томасом типология трех универсальных социальных характеров возникла на основе изучения информации, содержавшейся в личных документах. В исследовании показано, что представители мещанского типа социального характера ориентированы в сознании и поведении на стабильность. Их психика с трудом воспринимает требования изменяющейся ситуации, а сама жизнь мещан связана с традиционными ситуациями и они формируются как конформисты. Однако, с другой стороны - они проявляют способность к сопротивлению, давлению изменений во внешней среде.

Представители богемного типа социального характера отличаются спонтанностью поведенческих реакций и неспособностью к формированию стабильных моделей поведения. Как отмечали Ф. Знанецкий и У. Томас, "богемианы" склонны демонстрировать определенную степень адаптивности к новым условиям, но она не ведет к новой целостной модели организации жизни. Исторические корни данного характера порождены переходным состоянием общества, при которых не успели сложиться постоянные социальные ориентиры.

Представители "креативного" типа социального характера в наибольшей степени социально эффективны. Они строят свою жизнь, исходя из тенденции к модификации и разнообразию, преследуя собственные цели. Они постоянно расширяют контроль над социальной средой и адаптируют к ней свои желания. У них приспособление идет через механизм активной деятельности. Люди креативного типа характера образуют динамическое ядро социальных систем. Хотя они и составляют меньшинство в любом обществе, но их деятельность наиболее продуктивна.

Таким образом, все типы социального характера являют собой результат сплава темперамента и социально-исторических условий формирования личностей. Эта исследовательская тенденция оказалась в американской социологии очень устойчивой, она получила серьезную подпитку в теоретическом и методологическом плане от европейской социологии в лице Э. Фромма и Т. Адорно. Одним из значимых вариантов решения сходной проблемы на американской почве явилась работа Ф. Рисмена "Одинокая толпа. Исследование американского характера" (1950).

Теоретические воззрения У.А.Томаса.

Социологическая теория Уильма Томаса - профессора Чикагского университета (1893-1918) и президента Американского социологического общества (1927) неоднородна и не представляет целостной концепции. Она являет собой переход от сугубо психологической точки зрения на поведение людей к ситуативной, связанной с исследованием установок (ценностей) индивидов и групп.

Так, в работе "Пол и общество" (1907) в основе мотивов поведения людей он усматривает четыре "желания": нового опыта, безопасности, признания и господства. Позже желание трактуется им как явление отчасти биологическое и социальное. В 1920-е гг. У. Томас рассматривает социальное поведение уже с точки зрения "ситуативного" подхода, т.е. мотивы поведения не устанавливаются заранее как "желания" (инстинкты), в соответствии с которыми затем описывается поведение, а обнаруживаются в ходе наблюдения и сравнения поведения в различных ситуациях.

Рассматривая социологическую концепцию У. Томаса, нельзя не отметить влияния на формирование его взглядов теории З. Фрейда (1856-1939) и появившегося в 1920-е гг. в США психоанализа. У. Томас объяснял различные формы поведения, исходя из своей концепции четырех желаний. Он не принял фрейдовское "либидо", а заменил его "четырьмя желаниями".

У. Томас утверждал, что человек стремится к поискам удовлетворения и что его стремления или желания находятся в непрерывном конфликте друг с другом и с окружающей средой. Некоторые желания, например, желания нового опыта и безопасности относятся к индивидуальной стороне личной эволюции.

Желания же признания и господства - к социальной стороне. Согласно его представлению, индивидуальные и социальные силы личности ведут конкурентную борьбу за господство внутри нее, а также ради получения удовлетворения борются с внешним миром. В конце концов в каждом индивидууме устанавливается некое равновесие между этими силами, хотя внезапные изменения социальной ситуации требуют новых видов приспособления и нового равновесия.

Установки.

Под социальной установкой (аттитюдом) понимается процесс индивидуального сознания, определяющий реальную или возможную активность индивида в социальном мире. Это психический процесс, трактуемый как изначально проявляющийся в соотнесенности с социальным миром и взятый прежде всего в связи с некоторой общественной ценностью. Психический процесс остается всегда главным образом состоянием кого-то; установка остается всегда главным образом установкой на что-то. Проще говоря, социальная установка – это внутреннее отношение человека к кому-то или чему-то. Установки проявляются в индивидуальных действиях, но наиболее распространенные из них – еще и в более или менее явных правилах поведения. Эти правила могут вызывать уважение сами по себе и быть аналогичны любым другим ценностям. Действия, соотнесенные с правилами поведения, лежат в основе социальных институтов.

Ситуации.

Все, что происходит в обществе, имеет причину, но социальные причины включают в себя как субъективный, так и объективный моменты, как ценности, так и установки. Социальная деятельность планируется и оценивается исходя из социальной ситуации, элементами которой являются: 1) объективные условия, воздействующие на сознание (включая ценности); 2) предшествующие установки, в данный момент оказывающие влияние на поведение; 3) определение ситуации (более или менее ясная концепция условий и осознание установок). Социальные процессы – это ни что иное, как последовательное преобразование одних социальных ситуаций в другие. Разрешение любой социальной ситуации значит образование новой и т. д. А разрешается ситуация действующими лицами в зависимости от условий, установок и определения ситуации. Определение ситуации – одна из важнейших категорий в социологии. Она отражает тот факт, что для действующих лиц важны не столько условия действия и установки партнеров, сколько представления о них. Если действующий субъект неправильно представляет то, что происходит, действия могут быть неуспешными и потребовать «переопределения ситуации». Однако эти действия могут привести к новой ситуации, вполне соответствуюшей первоначальным представлениям индивида. «Теорема Томаса» гласит: если ситуации определяются как реальные, они реальны по своим последствиям. Например, человек может заблуждаться в отношении того, что окружающие относятся к нему враждебно. Но если он, отталкиваясь от этого заблуждения, будет сам враждебно относиться к окружающим, может разгореться вполне реальный конфликт.

Теорема Томаса.

Теорема У. Томаса - феномен социального взаимодействия. Если человек определяет ситуацию как реальную, то станет реальной по своим последствиям. Например, если вкладчики боятся, что их банк прогорит и поэтому забирают свои деньги, то банк действительно прогорит.

3.

Истоки символического интеракционизма.

Символический интеракционизм опирается на труды американских социологов Джорджа Мида (1863-1931) иЧарлза Кули (1864-1929). которые разработали исходные принципы этого социологического направления. Сам термин«символический интеракционизм» был введен в научный оборот в 1937 г. учеником Дж. Мида Гербертом Блумером (1900- 1987).

Основные положения символического интеракционизма сводятся к следующему:

люди взаимодействуют друг с другом, руководствуясь прежде всего символическими значениями, которые они придают тем или иным объектам;

сами символы являются продуктом социального взаимодействия (интеракции) между людьми;

символические значения возникают и изменяются посредством интерпретации и переопределения символов.

Представители интеракционизма утверждают, что индивид создает свои объекты на основе тех значений, которые он им придает. С точки зрения Мида, люди обретают свою человеческую природу благодаря тому, что взаимодействуют с помощью символов, важнейшие из которых представлены в языке. Именно язык является первейшим и основным фактором человеческого взаимодействия, «все люди создаются в разговорах», — считают интеракционисты, если нет языкового общения, то нет и человека. При общении индивиды как бы обмениваются символами. Чтобы интеракция (общение) продолжалась, каждый вовлеченный в нее должен еще и интерпретировать намерения других с помощью принятия роли, т.е. поставить себя на место партнера. Само же общение есть обмен взаимопонятных символов с целью достижения практических результатов в совместной деятельности.

Общество, группы и личность в представлениях Ч.Х.Кули.

Творчество американского социолога, профессора Мичиганского университета Чарльза Хортона Кули (1864–1929) явно недооценено следующими поколениями ученых-психологов. Их внимание сосредоточилось лишь на небольшом количестве переменных, которые впоследствии оформились в то, что мы знаем теперь под названием «малой группы» [3]. Кули внес огромный вклад в дело становления социальной психологии США как самостоятельной дисциплины в конце XIX – начале XX века.

Свой подход Кули называл «органическим», но не в смысле биологического органицизма, а потому, что он исходит из признания изначального единства личности и общества [1, с. 100]. «Органический подход подчеркивает как единство целого, так и собственную ценность индивида, объясняя одно через другое» [2, с. 34].

Концепция Кули во многом была направлена против инстинктивистских и механистических интерпретаций, признавая невозможность рассматривать инстинкты как универсальные мотивы социального поведения, с одной стороны, а также интерпретировать личность с помощью принципа «подражания» – с другой.

Признаком истинно социального существа Кули считает способность выделять себя из группы, сознавать свое Я, свою личность. Но непременное условие развития самосознания – общение с другими людьми и усвоение их мнений на свой счет. «Не существует чувства Я... без соответствующего ему чувства Мы, или Он, или Они» [1, с. 110]. Сознательное действие, по Кули, есть всегда действие социальное. А действовать социально – значит сообразовывать свои действия с теми представлениями о своем «Я», которые складываются у других людей.

Социально-психологическая теория Кули в основе своей имеет результаты наблюдений за процессом детского развития, в частности самопрезентации детей. Кули ставил себе целью рассмотрение данных наблюдений в тесной связи с миром социальных форм и процессов, с социологической точки зрения [4, p. iv].

Кули приводит центральный тезис своей теории о неразделимости индивидуального и социального в жизни человека. «Личность» и «общество» – не две разные сущности, а разные аспекты изучения живого процесса человеческого взаимодействия, который можно рассматривать либо со стороны личности, ее самосознания, динамики социального Я, либо со стороны общественных институтов и фиксированных типов общения.

В работах Кули берут свое начало многие аспекты современных социально-психологических проблем. Среди них такие явления, как социализация, конформизм и нонконформизм, лидерство, личная власть.

Конформизм Кули рассматривает как один из механизмов подражания, наряду с соперничеством и идолопоклонством. Рассматривая понятие «лидерство», Кули считал его синонимом термина «личное влияние». Также стоит отметить, что Кули рассматривал явления лидерства, личной власти и личного влияния параллельно, в тесной взаимосвязи друг с другом. По сути дела, Кули пытался разработать социально-психологическую теорию лидерства, стремясь выяснить, «что делает лидерство возможным для одних и недоступным для других» [2, с. 228].

Кули выделял два вида наследственности: природная и социальная. Социальная наследственность передается через язык, взаимодействие и образование. Главную основу социальной наследственности индивида, которая закладывается в нем только путем взаимодействия с другими людьми, составляют «сантименты», такие как осознание себя самого по отношению к другим, желание одобрения, соперничество, чувство чести, чувство социальной справедливости и несправедливости и т. п.

Проблема первичных групп и связанная с ней проблема социализации представляются наиболее значимыми для современной социальной психологии в творчестве Кули.

Первичной группой Кули называет кооперацию и ассоциацию индивидов, непосредственно взаимодействующих друг с другом лицом к лицу. Именно первичная группа является основой для формирования социальной природы индивидуума, его идеалов [5, p. 23]. Примеры первичных групп: детский игровой коллектив, семья, соседство. Первичная группа является первичной в том смысле, что именно она дает индивиду самый ранний и самый доскональный опыт социального единства (групповой принадлежности) [5, p. 26].

Кули вплотную подходит к пониманию структуры коммуникации (общения), включая сюда не только процесс интеракции – межличностного взаимодействия, но и факт перцепции – восприятия людьми друг друга. В качестве примеров Кули приводит многие факты взаимного влияния индивидов или группы на поведение и суждения человека.

В рамках первичных групп происходит и социализация индивида. С одной стороны, Кули рассматривает процесс социализации как результат социального взаимодействия, а с другой – как процесс усвоения индивидом социального опыта. Усвоение идеалов, моральных норм индивида происходит в ходе коммуникации.

Принимая за процесс социализации процесс развития «Я» индивида, Кули выделяет следующие стадии социализации: «чувство «Я» (selffeeling), «чувственные состояния» (felling states) и «представления» (imaginations). Социализация «измеряется» Кули посредством рассмотрения возникновения «образов» (персональных представлений) в сознании. Последние переходят в «социальные чувства», социально подкрепляемые образцы и нормы поведения. Можно сказать, что социализация происходит в ходе восприятия индивидом других людей. Восприятие индивида как субъекта будет зависеть от того, каким образом его воспринимают другие. В этой связи Кули развивает теорию, которая вошла в историю под названием теории «зеркального Я».

Таким образом, в своих работах Кули выступил как один из основоположников социальной психологии, обозначил круг проблем, которые на долгие годы стали предметом социально-психологических исследований. Однако отсутствие опоры на эмпирические данные, ограниченность методологии и сведение всех социально-психологических явлений к непосредственному взаимодействию индивидов делали теорию Кули уязвимой для критики.

«Зеркальное Я».

Ч.Кули предполагал, что “зеркальное Я” представляет собой постоянный ментальный процесс, для которого характерны три фазы. Во-первых, мы представляем себе, как мы выглядим в глазах других людей. Например, мы можем решить, что поправляемся и становимся “жирными”. Во-вторых, мы воображаем, как другие люди будут оценивать нашу внешность. Мы прекрасно знаем, что обычно окружающие рассматривают тучных людей как непривлекательных. В-третьих, мы вырабатываем некий тип внутреннего самоощущения, например, чувство гордости или стыда, на базе которого создаем для себя представления о том, что думают о нас прочие люди. В нашем случае мы, скорее всего, будем испытывать беспокойство или неловкость, связанные со своей воображаемой тучностью.

Процесс зеркального отражения собственного Я является субъективным процессом и не обязательно соответствует объективной реальности. Самый обычный ребенок, усилия которого оценены и вознаграждаемы, будет ощущать чувство уверенности в своих силах и собственном таланте, в то время как способный и талантливый ребенок, усилия которого воспринимаются ближайшим окружением как неудачные, испытывает чувство некомпетентности и его способности могут быть практически парализованы. Именно через отношения с другими, через их оценки каждый человек устанавливает, умный он или глупый, привлекательный или некрасивый, достойный или никчемный.

Развиваясь, личность становится не только более строгой при выборе группы личностей, выполняющих роль социального зеркала, но и осуществляет отбор образов, оказывающих на нее влияние. Человек всегда оказывает больше внимания одним мнениям и меньше другим, он может даже вообще игнорировать некоторые мнения и реакции по поводу своего поведения. При этом существует возможность неправильного истолкования мнений, или искаженного зеркала. Мы, например, часто поддерживаем приятные высказывания о себе, которые на поверку оказываются просто лестью, или можем отнести брань начальника к неумению или неспособности, в то время как это просто служит проявлением его плохого настроения.

Понятие “зеркального Я” не подразумевает, что наше представление о самих себе обязательно радикально изменяется всякий раз, когда мы сталкиваемся с новым человеком или новой ситуацией. В связи с этим следует провести грань между собственными воображаемыми образами, так называемыми само-имиджами, и представлением о себе. “Само-имидж” – это наш внутренний собственный образ, обычно относительно кратковременный; он изменяется по мере того, как мы переходим из одной ситуации в другую. Представление о себе – это более стабильный взгляд на самого себя, вневременное ощущение самого себя – “истинное Я”, или “Я такой, какой есть на самом деле”. “Само-имиджи” слой за слоем обычно накапливаются с течением времени и оказывают влияние на относительно устойчивое представление о самом себе. В целом можно сказать, что последовательность “само-имиджей” скорее корректирует, чем вытесняет наше более ясно выкристаллизовавшееся представление о самом себе, или самоидентичность.

4.

Развитие бихевиоризма Дж.Г.Мидом.

Эту свою концепцию Мид противопоставил классическому бихевиоризму Джона Уотсона (который тоже работал в Чикагском университете и с которым Мид дружил). — Основная идея, лежащая в основе этой концепции: человеческое поведение, поскольку оно является осмысленным, не может быть адекватно описано с помощью схемы «стимул–реакция». — Эта идея роднит Мида с другими адептами «понимающей социологии».

Отвергая бихевиористскую объяснительную схему «стимул–реакция», Мид продолжает оставаться в рамках общей прагматистской системы координат, основополагающей для поведенческого подхода в психологии: это система координат «организм–среда».

В этой системе координат упор делается на рассмотрение «опыта», взаимодействия «организма» (или «живой формы») со «средой» («окружением»), в которой, помимо всего прочего, присутствуют другие «организмы». — «Поведение», рассматриваемое как «взаимодействие», трактуется как первичное (в конечном счете) по отношению к субъективным состояниям, в том числе «разуму» (mind), «сознанию», «идеям» и т.д.; «сознание» истолковывается как всего лишь аспект (или «фаза») поведения, который можно истолковать только в контексте поведения в целом, включающего также и другие аспекты («фазы»). — Процесс жизнедеятельности «организма» (или «живой формы») есть процесс непрерывного взаимодействия со средой, в ходе которого он непрерывно приспосабливается и переприспосабливается к этой среде.

Вместо понятия «поведения», в его строгом бихевиористском смысле, Мид предлагает понятие акта, имея в виду прежде всего рефлексивное, осмысленное поведение. — Это понятие является одним из центральных в философии Мида и используется им отнюдь не только в социологических и социально-психологических целях (Rf.: «Философия акта»). Вместе с тем его можно считать основополагающим для его социально-психологической концепции: схема «акта» заменяет схему «стимул–реакция» как схема, устанавливающая специфичность осмысленного человеческого поведения по сравнению с неосмысленным реагированием животного на свою среду.

Роль символов как проводников социального взаимодействия.

Рассматривая различные виды жестов, особое внимание Мид уделяет анализу голосового жеста и превращению его в значимый символ взаимодействия. Совокупность и взаимосвязь голосовых жестов рассматривается им как речь.

Американский ученый постоянно подчеркивает, что социальный мир человека и человечества формируется в результате процессов социальных взаимодействий, в которых большую роль играет "символическое окружение". Согласно Миду, общение между людьми осуществляется при помощи особых средств — символов, к которым он относит жест и язык. Символическое окружение человека оказывает на него решающее влияние, поскольку способствует формированию сознания личности и человеческого Я. Жест — это начальный, незавершенный элемент человеческого поведения. Жест и реакция на него опосредуется значением, которое как бы "располагается" между жестом и воспринимающим его человеком. Смысл жеста вызывает (если он понятен) инстинктивную реакцию. Мид пишет: "Жест выражает некое результирующее социального действия, результирующее, на которое имеется определенный отклик со стороны вовлеченных в это действие индивидов: таким образом, смысл дается или формулируется в терминах отклика" [От жеста к символу. 1996. С. 221].

Но жест не имеет социально закрепленного значения. Зато его имеет язык. Как указывает социолог, "решающее значение языка для развития человеческого сознания заключается в том, что этот стимул обладает способностью воздействовать на говорящего индивида так, как он воздействует на другого"

По мере трансляции символов индивид передает партнеру и ряд стимулов к поведению. На этой основе межличностное взаимодействие сводится к процессу "перенимания ролей". В результате своеобразного копирования действий социального партнера происходит передача определенной социально значимой информации.

Мид о самости (Self), «значимом другом» и «обобщенном другом».

Самость – чисто социальное качество. Оно не только отсутствует у животных, но не является врожденным и у самих людей. Развитие самости у ребенка, по Миду, проходит две стадии (см. рис.).

1. Стадия ролевых игр (Play). В отличие от животных, которые тоже способны играть, человеческий ребенок, подрастая, начинает в играх воспроизводить самые разные социальные роли, изображать разных людей (мать, учителя, продавца, военного и т.д.). В процессе всех этих игр ребенок учиться оценивать себя с точки зрения конкретных других людей.

2. Стадия коллективных игр (Game). Если раньше ребенок примерял на себя роли отдельных людей, то в групповых играх ему приходится ставить себя на место каждого участника игры. Такого рода игры развивают в ребенке способность действовать в организованной группе. К таким играм можно отнести футбол, прятки и т.д. Ребенок учится оценивать себя не просто глазами отдельного человека, а с точки зрения обобщенного другого, то есть целого сообщества. Эта стадия самости подразумевает, что ребенок становится членом некоего сообщества и руководствуется общими для этого сообщества установками.

По мере взросления ребенка он становится членом самых разнообразных групп, приобретая вследствие этого и самые разнообразные самости. По набору самостей один человек отличается от другого. Формирование каждой конкретной самости происходит в индивидуальном порядке, поэтому люди не являются похожими друг на друга клонами, а обладают ярко выраженными индивидуальными чертами.

В структуре самости Мид выделял два компонента – me и I (эти мидовские термины обычно используются без перевода).

Первый компонент, me («ми», в буквальном переводе – «меня») – это совокупность установок, ценностей и норм, которыми руководствуется человек. Этот набор усваивается человеком в процессе принятия роли обобщенных других. Другими словами это осознанные, но некритически усвоенные, принятые на веру правила поведения в том или другом сообществе. Me гарантирует устойчивость и стабильность в обществе, обеспечивая соблюдение общепринятых, ожидаемых норм поведения. В целом можно сказать, что me – это социальная стороны личности.

Второй компонент, I («ай», в буквальном переводе – «я»), представляет непосредственную реакцию индивида на других. Это непредсказуемый и в то же время творческий элемент личности каждого человека. I привносит в социальные процессы элемент новизны, способствует самореализации каждого человека, а также содержит в себе все важнейшие ценности. Iотражает индивидуальность и своеобразие человека.

Любое действие человека, полагает Мид, может быть рассмотрено через призму взаимодействия I и me. Me предлагает набор стандартизированных реакций, а I отвечает за выбор какой-либо из них.

I и me – это две половинки одного целого (Self = I + me). Me позволяет человеку комфортно существовать в социальном мире, а I предохраняет общество от застоя. Компонент me преобладает у людей-конформистов, а компонент I – у творческих личностей и харизматических лидеров, изменяющих историю. Социальный контроль можно рассматривать как доминирование me над I, а общественное развитие – как постепенное увеличение доли I в структуре личности (в примитивных обществах у людей преобладает me, в то время как в современном обществе большее значение получает элемент I).

5.

Символический интеракционизм Г.Блумера

Герберт Блумер (1900—1987) родился в г. Сент-Луисе (штат Миссури), изучал социологию в Чикагском университете. В 1925—1952 гг. преподавал в Чикагском университете, с 1952 г. — в Калифорнийском университете (Беркли). Здесь он был сначала профессором и руководителем кафедры, а с 1959 г. — директором Института социальных наук. С 1942-го по 1953 г. работал редактором журнала "American Journal of Sociology". Будучи представителем Чикагской школы, Блумер опирался на работы Ч. Кули, Дж. Дьюи, У. Томаса, став учеником и последователем Дж. Мида. Именно Блумеру социологическая наука обязана введением в широкий научный оборот термина "символический интеракционизм".

Как и Мид, он выделяет два уровня взаимодействия — несимволический и символический. Различия между ними Блумер видит, прежде всего, в том, что несимволическое взаимодействие характерно для живой природы, тогда как символическое, определяемое наличием коммуникации между участниками интеракции посредством использования символов, присуще только человеческому обществу.

При этом суть феномена символического взаимодействия обусловлено символической природой языка как основного фактора человеческой интеракции. В процессе общения язык порождает одинаковую реакцию разных людей на языковые конструкции. В то же время любое слово (как символ) обладает частным значением, возникшим в результате взаимодействия и договора между людьми об этом значении. Опираясь на прагматизм, Блумер исходит из того, что значение объекта определяется не присущими ему свойствами, а его ролью в повелении. Объект — это то, что он значит в ожидаемом и реальном социальном взаимодействии.

Значения возникают в процессах социального взаимодействия, причем под последними Блумер понимал исключительно микропроцессы. Сами значения выступают как способ неразрывной связи и между индивидами, и между явлениями (объектами) в рамках символического взаимодействия. Люди приписывают значения символам, т.е. интерпретируют их, вследствие чего объекты, с которыми они взаимодействуют, наделяются смыслом. Поэтому не случайно ученый уделяет большое внимание анализу интерпретации. Благодаря ей становится понятным, как стремится взаимодействовать с объектом индивид. На основании интерпретации может быть переопределена (определена по-новому) ситуация действия.

Здесь обязательно и необходимо принять во внимание то обстоятельство, что описанный процесс (именно процесс, а не взятое само по себе какое-либо статичное состояние) касается не отдельного индивида, а как минимум (простейший случай) двух взаимодействующих людей. Следовательно, речь идет о процессе взаимной интерпретации, на основании которой и рождается взаимное понимание. В таком случае в процессе совместной, обоюдной, взаимной интерпретации символов происходит своеобразное "конструирование социальной реальности" (об этом подробнее мы будем говорить в следующей главе, посвященной (частично) феноменологической социологии и анализу взглядов П. Бергера и Т. Лукмана). Оно есть не что иное, как принятие и приписывание значений, которые и образуют символическую среду жизни, отношений, взаимодействий, коммуникации, общения индивидов.

В первой главе одной из главных работ — "Символический интеракционизм: перспектива и метод" (1969) — Блумер следующим образом излагает основные положения своей теории: а) человеческая деятельность осуществляется в отношении объектов на основании тех значений, которые индивиды им придают, б) сами значения выводятся из социального взаимодействия, в которое люди вступают между собой, т.е. являются продуктом социальной интеракции между индивидами; в) значения изменяются и применяются посредством интерпретации — процесса, используемого каждым индивидом в отношении знаков (символов), его окружающих.

Рассуждения Блумера можно конкретизировать на следующем простом примере: белый лист на столе является тем, на чем человек может записать свои мысли, яблоко — тем, что можно съесть. Другими словами, люди действуют в отношении вещей (объектов) на основе смыслов, которыми располагают о них. Однако смыслы не присущи вещам самим по себе и не являются чем-то индивидуальным. Они возникают в процессе взаимодействия и вписываются в него, поэтому по своей природе смыслы являются социальным феноменом. Но вместе с тем эти смыслы задаются и преобразуются благодаря процессу их интерпретации людьми. Следовательно, одной из главных задач социологии является исследование способов практического осуществления людьми интерпретации смысла объектов в рамках их повседневной социальной жизни.

Таким образом, у социолога действующий человек перестает быть простым исполнителем каких-то внешних требований. Наоборот, главным оказываются творческие результаты деятельности субъектов взаимодействия, проявляющиеся в процессе интерпретации ими символов, знаков, значений тех или иных объектов. Принятие данного положения способствовало развитию символического интеракционизма на пути его социологического "вторжения" в сферу анализа микропроцессов и использования для этого эмпирических методов исследования. Наиболее привлекательными областями такого исследования были и продолжают оставаться криминальные формы отклоняющегося поведения, процессы внутрисемейной интеракции, формирования различных субкультур.

Будучи последователем Мида, Блумер считал большим вкладом последнего в социологию постановку им проблемы социального взаимодействия в качестве взаимодействия символического. С социологической точки зрения общество является, по Блумеру, символической интеракцией. Отсюда центральной проблемой социологии является изучение социального взаимодействия и коллективного поведения как символических построений на основе их интерпретации социологом.

Рассматривая символическое взаимодействие как процесс интеракции, Блумер подчеркивает возможность применения этого понятия к характеристике деятельности (действий) отдельного индивида, что может быть достигнуто с помощью обычного эмпирического наблюдения. Вот как выражает эту мысль сам американский социолог в названной выше книге "Символический интеракционизм: перспектива и метод" в главе под названием "Общество как символическая интеракция": "Каждому из нас знакомы такого рода действия, когда человек сердится на самого себя, противопоставляет себя себе, гордится сам собой, спорит сам с собой, старается сохранить свое мужество, говорит самому себе, что он должен сделать то или иное дело, ставит перед самим собой цели, вступает с самим собой в компромиссы и планирует, что он должен для этого сделать. То, что человек действует в отношении самого себя такими или сотнями иных способов, подтверждается обыкновенным эмпирическим наблюдением

6.

Методология социологии в трудах П.Ф.Лазарсфельда

Лазарсфельд, его коллеги и ученики (Э. Кац, Дж. Коулмен и др.) одними из первых разрабатывали процедуру выборки, которая получила в социологии название "снежного кома". Суть ее состояла в том, что респондентов, опрашиваемых в связи с изучением различных проблем (впервые в исследовании электорального поведения входе президентской выборной кампании в США в 1940 г.), просили назвать тех, кто определенным образом повлиял на процесс принятия ими решения. Это позволяло увеличивать численность респондентов в исследовании данной проблемы — по аналогии с катящимся снежным комом, на который налипает все новый снег.

Большое внимание Лазарсфельд уделял не только методике, но и методологии социологического исследования (но мнению некоторых аналитиков его творчества, даже большее, чем методике). Сам он постоянно подчеркивал их единство, говоря о том, что это не две разные сферы социологии, но взаимосвязанные, переходящие одна в другую линии социологического исследования. Он стремился оценить методы и процедуры эмпирического исследования, выявить смыслы и значения используемых понятий. При этом основным критерием истинности научного знания у него выступал принцип верификации, состоявший в сопоставлении гипотез исследования с реальными фактами. По существу, речь шла о выявлении истинности теоретической модели путем ее опытной проверки, что означало эмпирическое сравнение с реальной действительностью. Принцип верификации является типичной принадлежностью позитивизма (неопозитивизма), в парадигме которого постоянно работал Лазарсфельд.

Изучая радиоаудиторию, Лазарсфельд широко использовал детальные интервью с открытыми вопросами, с тем чтобы раскрыть субъективный опыт и мотивацию респондентов. В тех же целях он настаивал на применении метода контент-анализа для достижения более точного измерения природы стимулов. Его интерес к разработке методики связан с выбором исследуемых проблем — фундаментальные выводы его исследований указывали на необходимость дальнейшего поиска новых, еще более совершенных методов и процедур.

Одним из крупных достижений Лазарсфельда в области методики является создание им панельного метода. Изучая радиоаудитории, он заметил их тенденцию к самоизбирательности. Следовательно, для того, чтобы выявить причинно-следственные связи воздействия СМИ и отделить их от таких проблем, как влияние установок на типы восприятия, требовалось выработать метод изучения временного порядка переменных. Результатом стало создание панельного метода, в котором выборочная совокупность респондентов многократно интервьюируется с интервалом во времени. По своей сути панельный метод является полевым экспериментом, в котором изучается скорее «естественная», нежели экспериментальная популяция.

Изучение общественного мнения П.Ф.Лазарсфельдом.