- •Утверждено на заседании методической комиссии зооинженерного факультета уо «Гродненский государственный аграрный университет» (Протокол №3 от 25. 01. 2007 г.).

- •Оглавление

- •Тема 4. Хромосомная теория наследственности. 35

- •Тема 8. Мутационная изменчивость 77

- •Тема 10. Иммуногенетический и биохимический

- •Введение

- •Тема 1. Предмет и методы генетики

- •Литература: 1 (стр. 3-16).

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 2. Цитологические основы наследственности

- •Занятие 1. Клетка, типы деления, оплодотворение. Литература: 1 (стр. 17-31)

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •I. Редукционное деление

- •Тема 3. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Занятие 2. Дигибридное скрещивание.

- •Содержание и методика проведения занятия

- •Занятие 3. Взаимодействие неаллельных генов.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 4. Хромосомная теория наследственности

- •2. Одинарный и множественный кроссинговер в группах сцепления, его сущность и роль в комбинативной изменчивости.

- •Тема 5. Генетика пола

- •Содержание и методика проведения занятия

- •Тема 6. Молекулярные основы наследственности

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 7. Мутационная изменчивость

- •Темновая репарация днк

- •Тема 9. Генетические основы индивидуального развития

- •Влияние генов на развитие признаков

- •Тема10. Иммуногенетический и биохимический полиморфизм и его использование в селекции

- •Генетический контроль происхождения потомства

- •Тема 11. Генетика популяций

- •Генетико-автоматические процессы в популяциях.

- •Тема 12. Генетика аномалий и болезней

- •Аутосомный доминантный тип наследования аномалий

- •Наследование аномалий сцепленных с полом.

- •Тема 13. Генетика поведения и её селекционное значение

- •Тема 13. Генетика количественных признаков

- •Основы биометрии использование методов биометрии в генетике и зоотехнии

- •Тема 1. Типы варьирования количественных и качественных признаков и их графическое изображение

- •1. Разноска по классам данных суточного удоя 100 коров

- •Вычисление средней арифметической

- •Мода и медиана

- •Показатели разнообразия признаков в совокупностях

- •Вычисление среднего квадратического отклонения прямым способом (при малом числе вариант)

- •Вычисление среднего квадратического отклонения суточных удоев коров хозяйства

- •5.Вычисление корреляции между возрастом свиноматок и числом поросят в помете

- •7. Распределение животных по двум признакам в

- •8. Расчет коэффициентов корреляции между суточным удоем и живой массой коров

- •9. Корреляционная решетка для

- •Репрезентативность выборочных показателей

- •11. Три порога надежности или вероятности безошибочных прогнозов для больших выборок

- •Оценка достоверности выборочных показателей

- •Оценка достоверности разности между средними величинами двух выборок

- •12. Вычисление критерия хи-квадрат

- •13. Сравнение эмпирического и теоретического вариационных рядов методом хи-квадрат

- •14. Расчет критерия хи-квадрат при определении достоверности

- •Дисперсионный анализ

- •15. Пример расчетов при дисперсионном анализе однофакторных комплексов для малых групп

- •Тема. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Тема: Хромосомная теория наследственности

- •Тема. Генетика пола.

- •Тема: Молекулярные основы наследственности.

- •Тема. Мутационная изменчивость.

- •Примерная тематика и содержание семинарских занятий

- •Тема 1. Цитологические основы наследственности.

- •Тема 2. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Тема 2. Взаимодействие неаллельных генов.

- •Тема 3 . Хромосомная теория наследственности.

- •Тема. 4. Генетика пола.

- •Тема 5. Молекулярные основы наследственности.

- •Тема 7. Мутационная изменчивость.

- •Тема 8. Генетические основы онтогенеза.

- •Тема 9. Группы крови, белковый полиморфизм и их использование в селекции.

- •Тема 10. Генетика популяций.

- •Тема 11. Генетика аномалий и болезней.

- •Тема 12. Генетика количественных признаков.

- •Тема 13. Генетика поведения.

- •Литература

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28.

- •Утверждено на заседании методической комиссии зооинженерного факультета уо «Гродненский государственный аграрный университет» (Протокол №3 от 25. 01. 2007 г.).

- •Оглавление

- •Тема 4. Хромосомная теория наследственности. 35

- •Тема 8. Мутационная изменчивость 77

- •Тема 10. Иммуногенетический и биохимический

- •Введение

- •Тема 1. Предмет и методы генетики

- •Литература: 1 (стр. 3-16).

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 2. Цитологические основы наследственности

- •Занятие 1. Клетка, типы деления, оплодотворение. Литература: 1 (стр. 17-31)

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •I. Редукционное деление

- •Тема 3. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Занятие 2. Дигибридное скрещивание.

- •Содержание и методика проведения занятия

- •Занятие 3. Взаимодействие неаллельных генов.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 4. Хромосомная теория наследственности

- •2. Одинарный и множественный кроссинговер в группах сцепления, его сущность и роль в комбинативной изменчивости.

- •Тема 5. Генетика пола

- •Содержание и методика проведения занятия

- •Тема 6. Молекулярные основы наследственности

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Содержание и методика проведения занятия.

- •Тема 7. Основы биотехнологии

- •2. Основные направления генетической инженерии.

- •Клеточная инженерия

- •Тема 8. Мутационная изменчивость

- •Темновая репарация днк

- •Тема 9. Генетические основы индивидуального развития

- •Влияние генов на развитие признаков

- •Тема10. Иммуногенетический и биохимический полиморфизм и его использование в селекции

- •Генетический контроль происхождения потомства

- •Тема 11. Генетика популяций

- •Генетико-автоматические процессы в популяциях.

- •Тема 12. Генетика аномалий и болезней

- •Аутосомный доминантный тип наследования аномалий

- •Наследование аномалий сцепленных с полом.

- •Тема 13. Генетика поведения и её селекционное значение

- •Тема 13. Генетика количественных признаков

- •Основы биометрии использование методов биометрии в генетике и зоотехнии

- •Тема 1. Типы варьирования количественных и качественных признаков и их графическое изображение

- •1. Разноска по классам данных суточного удоя 100 коров

- •Вычисление средней арифметической

- •Мода и медиана

- •Показатели разнообразия признаков в совокупностях

- •Вычисление среднего квадратического отклонения прямым способом (при малом числе вариант)

- •Вычисление среднего квадратического отклонения суточных удоев коров хозяйства

- •5.Вычисление корреляции между возрастом свиноматок и числом поросят в помете

- •7. Распределение животных по двум признакам в

- •8. Расчет коэффициентов корреляции между суточным удоем и живой массой коров

- •9. Корреляционная решетка для

- •Репрезентативность выборочных показателей

- •11. Три порога надежности или вероятности безошибочных прогнозов для больших выборок

- •Оценка достоверности выборочных показателей

- •Оценка достоверности разности между средними величинами двух выборок

- •12. Вычисление критерия хи-квадрат

- •13. Сравнение эмпирического и теоретического вариационных рядов методом хи-квадрат

- •14. Расчет критерия хи-квадрат при определении достоверности

- •Дисперсионный анализ

- •15. Пример расчетов при дисперсионном анализе однофакторных комплексов для малых групп

- •Тема. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Тема: Хромосомная теория наследственности

- •Тема. Генетика пола.

- •Тема: Молекулярные основы наследственности.

- •Тема. Мутационная изменчивость.

- •Примерная тематика и содержание семинарских занятий

- •Тема 1. Цитологические основы наследственности.

- •Тема 2. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Тема 2. Взаимодействие неаллельных генов.

- •Тема 3 . Хромосомная теория наследственности.

- •Тема. 4. Генетика пола.

- •Тема 5. Молекулярные основы наследственности.

- •Тема 6. Основы биотехнологии.

- •Литература: 1,2,3

- •Тема 7. Мутационная изменчивость.

- •Тема 8. Генетические основы онтогенеза.

- •Тема 9. Группы крови, белковый полиморфизм и их использование в селекции.

- •Тема 10. Генетика популяций.

- •Тема 11. Генетика аномалий и болезней.

- •Тема 12. Генетика количественных признаков.

- •Тема 13. Генетика поведения.

- •Литература

- •Тема. Закономерности наследования признаков при половом размножении.

- •Тема: Хромосомная теория наследственности

- •Тема. Генетика пола.

- •Тема: Молекулярные основы наследственности.

- •Тема. Мутационная изменчивость.

- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28.

Тема 7. Основы биотехнологии

Понятие о биотехнологии и генетической инженери.

Термин биотехнология означает использование биохимических и генетических особенностей живых форм в практических целях ускоренного воспроизводства организмов с запрограмированными качествами и свойствами. Она возникла на стыке микробиологии, биохимии и биофизики, генетики и цитологии, биоорганической химии, молекулярной биологии, иммунологии и молекулярной генетики.

Методы биотехнологии могут быть применены на следующих уровнях: молекулярном (манипуляция с отдельными частями гена), генном, хромосомном, на уровне плазмид, клеточном, тканевом, организменном и популяционном.

Биотехнология – это комплексная многопрофильная область научно-технического прогресса, включающая разнообразный микробиологический синтез, генетическую и клеточную инженерию, это использование знаний условий и последовательности действия белковых ферментов в организме растений, животных и человека.

Биотехнология включает трансплантацию эмбрионов, получение трансгенных и аллофенных животных. Основу битехнологии составляют биологические объекты – животные, растения, ткани различных органов, соматические клетки, размножаемые вне организма, микроорганизмы – бактерии, грибы. В исследованиях по биотехнологии разрабатываются методы изучения генома, создание и идентификации генов и способы переноса генетического материала.

В основу биотехнологии положена генетическая инженерия. Генетической инженерией называют область молекулярной генетики, разрабатывающей методы конструирования организмов с заданными наследственными свойствами и качествами на основе знаний методов и техники физико-химической биологии.

Появление термина “Генетическая инженерия” можно обозначить время, когда Дж. Беквис с соавторами, выделил ген -галоктозидазы кишечной палочки, а Г. Корана с сотрудниками синтезировал ген аланиновой тРНК дрожжей.

Датой зарождения генетической инженерии принято считать 1972 г., когда в лаборатории П. Берга (США) была создана in vitro первая рекомбинантная молекула ДНК. Она состояла из фрагмета ДНК, взятого у обезьяньего вируса ОВ-40, и бактерифаг (лямбда) с галактозным опероном E. coli (бактерия кишечной палочки).

В лаборатории С. Коэна было сделано открытие, что фраг-менты ДНК с “липкими” концами можно получить и сшивать их при помощи рестриктирующей эндонуклеазы и лигазы, которые лишены видовой специфичности, что позволяло получать фрагменты ДНК и соединять их независимо от происхождения.

2. Основные направления генетической инженерии.

Генетическая инженерия подразделяется на генную и геномную инженерию.

Генная инженерия – это конструирование организмов с признаками несвойственными данному виду.

Генномная инженерия – это конструирование организмов новых видов.

В первом случае производится перенос генов у прокариот − при помощи трансдукции, коньюгации, транспозиции, у эукариот путем трансформации и микроинъекции в ядра клеток. Для этого используются вирусы, плазмиды, траспозоны в качестве векторов.

Генная инженерия решает задачи введения в геном реципиентной клетки чужеродного гена или создание в геноме новых типов регуляторных связей. При этом, посредством глубокого вмешательства в геном, чаще всего решается задача создания новых видов организмов. Идеи генной инженерии заимствованы из природных явлений, наблюдаемых на молекулярно-генети-ческом уровне, связанных с перемещением отдельных генов, их групп и сегментов ДНК.

Генная инженерия включает два основных направления: один из них – это извлечение генов, их перенос и включение в геном, или экспрессия – воспроизведение генов; второй – синтез генов, модификация или перестройка генов с заменой промоторов и терминаторов, включение генов в векторные молекулы, введение генов в клетки и их клонирование. С помощью этих методов уже сконструированы бактериальные клетки, способные производить белковые молекулы высших организмов, в т.ч. ферменты, гормоны, защитные белки – интерфероны и др. Возникла возможность переносить заранее избранные гены из одних организмов в другие.

Геномная инженерия решает проблему целенаправленной перестройки генома организма путем межвидовой гибридизации и создание плодовитых растительных гибридов.

Основными методами генной инженерии являются: в первом случае – рекомбинация, межвидовая коньюгация и слияние протопластов, введение в клетки изолированных метафазных хромосом, микроинъекция хромосом в ядра. во втором – рестриктазы, и другие нуклеазы, т.е. обратная транскриптаза, полимеразы нуклеиновых кислот, векторы.

На основе достижения молекулярной биологии и генетики сформулированы общие принципы геномного конструирования.

Известно, что все гены организма делятся на облигатные и факультативные, т.е. на обязательные и необязательные для выживания организма в заданных условиях.

Поэтому первый принцип геномного конструирования гласит – чтобы гибрид был жизнеспособным, его геном должен содержать все облигатные гены.

Большинство генов организма входит в состав регуляторных связей, которые поддерживают концентрацию клеточных продуктов на определенном уровне. Для восстановления регуляторных связей гибридных геномов необходимо в определенные гены вводить мутации, создавать новые сайты, изменять мощность или специфичность промоторов.

Отсюда второй принцип геномного конструирования – регуляторные связи между совмещенными в гибридном геноме генами должны быть взаимно согласованы.

Каждый из белков в процессе выполнения своей функции взаимодействует со многими другими белками. Если он чужеродный, то взаимодействие их может быть специфичным. Например, высокой видовой специфичностью отличаются гормоны животных, интерфероны, которые не функционируют в организмах других видов.

Поэтому третий принцип геномного конструирования состоит в следующем - между взаимодействующими чужерожными белками должно быть структурное соответствие.

Таким образом, только соблюдение основных принципов организации и учета механизмов взаимодействия генов, а также их продуктивность позволяет решать проблему целенаправленного конструирования новых геномов.

Способы искусственного получения генов.

Химический способ. Впервые этот способ применил индийский ученый Х. Корано, синтезировав ген, кодирующий синтез аланиновой тРНК пекарских дрожжей. Вначале синтезировали мелкие фрагменты ДНК от 4 до 13 нуклеотидов, последовательность которых была прочитана при помощи секвенирования (расшифровки) первичной структуры ДНК. Затем с помощью фермента лигазы их соединяли в определенном порядке.

Ферментативный способ. В пробирку, содержащую физиологическую бесклеточную среду, вносят дезоксинуклеотидтрифосфаты всех четырех типов (А, Г, Т, Ц), фермент ревертазу, мРНК, кодированную природным геном, копию которого планируется получить. В качестве «затравки», ускоряющей реакцию, вносят небольшие участки молекулы ДНК, содержащие 8-10 повторов тимина (Т).

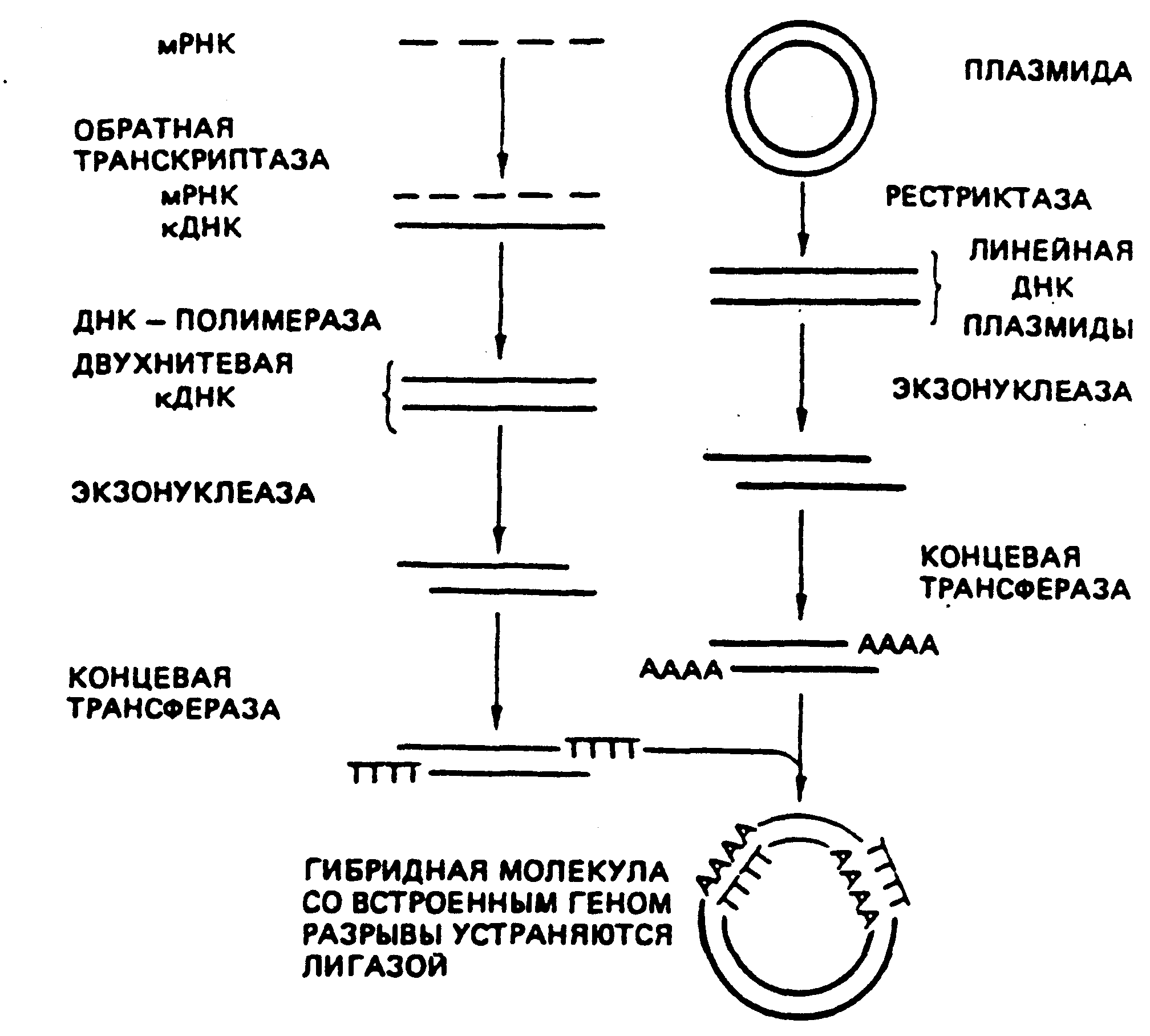

На выделенной м-РНК при помощи фермента обратной транскриптазы синтезируют по принципу комплементарности цепь ДНК. С помощью фермента ДНК-полимеразы цепь ДНК удваивают. В результате получают ген (фрагмент ДНК), с которого была транскрибирована мРНК.

Занятие 1. Геномная и генная инженерия.

Литература: 5,6.

Вид занятия: лабораторное

Время: 2 часа

Место проведения: учебный класс

Цель занятия: Изучить основные направления биотехнологии.

Содержание и методика проведения занятия.

Задание 1. Составить таблицу по характеристике химического и ферментативного способов получения генов.

Способ получения |

Необходимые условия для осуществления синтеза |

Недостатки метода |

Химический синтез

Ферментативный синтез

|

|

|

Задание 2. Моделирование синтеза гена химическим путем.

Задание 3. Зарисовать и изучить схему получения рекомбинантной молекулы ДНК с указанием этапов и ферментов.

Контрольные вопросы (20 мин):

1. Понятие о биотехнологии и генетической инженерии.

2. Основные направления генетической инженерии.

3. Задачи, решаемые генной и геномной инженерией.

4. Способы получения генов.

5. Векторы в генной инженерии, их особенности и назначение.

6. Получение рекомбинантных ДНК и синтез чужеродного белка.

Подведение итогов – 10 минут.

Задание 4. Смоделируйте синтез гена ферментативным способом. Выделена м-РНК следующего состава:

а) Синтезируйте цепь ДНК из м-РНК

ДНК

б) Синтезируйте 2-ую цепь ДНК

1-ая цепь ДНК

2-ая цепь ДНК

Задание 5. Изучите схему конструирования рекомбинантной ДНК.

а) Зарисуйте схему получения рекомбинантной ДНК.

б) Пронумеруйте стадии получения гена и подготовки его для соединения с вектором.

в) Пронумеруйте стадии подготовки вектора для соединения с геном. Дайте краткое пояснение каждой стадии.