- •Д.П. Самородов э.Ф. Асадуллин оглавление

- •Часть 1. От общенаучной методологии к методологии исторической……………………….………………….3

- •Часть 2. Методологическая лаборатория современного историка……………………………….……………107

- •Часть 3. Историческая хронология (три модели исторической хронологии)………………………………131

- •Часть 1. От общенаучнойметодологии к методологии исторической

- •1.1. Постнеклассический тип научной рациональности как теоретическое основание виртуального подхода Историческое развитие и современное состояние типов научной рациональности по в.С. Степину

- •1.2Глобальные научные революции: от классической к постнеклассической науке

- •1.3 Исторические типы научной рациональности

- •1.4. Социально-историческое познание в виртуальном подходе

- •1.5. Теоретические базисы формаций и цивилизаций

- •1.6. Богоцентрический подход и его основные разновидности

- •1.7. Метаисторический подход по д.П.Самородову

- •1.9. Теория пассионарности л.Н. Гумилева

- •1.9. История повседневности

- •1.10. Виртуальный подход в социально-историческом познании

- •В социально-историческом познании

- •1. Метод исторической рефлексии, который изучает психологическое наследие исследуемой эпохи (рис. 17)

- •2. Аналитические методы (рис. 18):

- •Психологическое наследие исследуемой эпохи

- •Часть 2. Методологическая лабораториясовременного историка

- •2.1. Исторический факт

- •2.2. Исторический источник

- •2.3. Интернет и его место в методологической лаборатории современного историка

- •Часть 3. Историческая хронология (три модели исторической хронологии)

- •3.1. Начальное понятие об исторической хронологии

- •3. 2. Три модели исторической хронологии всемирной истории

- •3.3.Официальная (скалигеровская) модель хронологии

- •3.4. «Удлиненная» модель исторической хронологии

- •3.5.«Укороченная» модель исторической хронологии. Концепция «новой» хронологии академика а.Т. Фоменко и его математической школы

- •Библиография

- •Рецензенты:

1.4. Социально-историческое познание в виртуальном подходе

Формация и цивилизация в современной исторической науке

В современном мире существуют различные типы обществ, резко отличающиеся между собой по многим параметрам. Изучение истории общества показывает, что это многообразие существовало и раньше, причем много лет назад преобладали такие типы общества (рабовладельческое общество, полигамные семьи, община, каста…), которые в наши дни встречаются крайне редко. В объяснении многообразия типов общества и причин перехода от одного типа к другому сталкиваются два концептуальных подхода – формационный и цивилизационный (Таблица 1). Приверженцы формационного подхода видят в развитии общества прогресс (качественное совершенствование), переход от более низших к более высшим типам общества. Напротив, сторонники цивилизационного подхода подчеркивают в развитии общества цикличность и равноценность разных общественных систем.

Идея о том, что общество в своем прогрессивном развитии проходит некоторые универсальные этапы, была впервые высказана еще А.Сен-Симоном. Однако относительно законченную форму формационный подход получил только в середине XIX в. в социальном учении Карла Маркса (363,364,365), объясняющим процесс развития человечества как прогрессивное восхождение от одной формы общества (формации) к другой. В XX в. марксистский подход был догматизирован советским обществоведением, в котором закрепилось представление о концепции пяти способов производства как единственно верной интерпретации марксовой теории формаций.

Понятие «общественно-экономическая формация» в концепции Маркса занимает ключевое место при объяснении движущих сил исторического процесса и периодизации истории общества. Маркс исходил из следующей установки: если человечество закономерно поступательно развивается как единое целое, то все оно должно проходить в своем развитии определенные этапы. Эти этапы он и назвал «общественно-экономические формации». По определению Маркса, общественно-экономическая формация представляет собой «общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество, со своеобразными отличительными характеристиками» (365. с.442).

Таблица 1.

Различия между формационным и цивилизационным подходами

Критерии |

Формационный подход |

Цивилизационный подход |

Длительные тенденции в истории общества |

Прогресс – качественное совершенствование |

Цикл – периодическое повторение |

Основные общественные системы |

Последовательно сменяющие друг друга формации |

Сосуществующие цивилизации |

Определяющие черты общественной системы |

Организация материального производства |

Духовные ценности |

Пути развития общества |

Существование главного («магистрального») пути развития |

Множественность равнозначных путей развития |

Сравнение общественных систем друг с другом |

Одни формации лучше (прогрессивнее) других |

Разные цивилизации принципиально равноценны |

Влияние общественных систем друг на друга |

Более развитая формация уничтожает менее развитые |

Цивилизации могут ограниченно обмениваться культурными ценностями |

Основу общественно-экономической формации, по Марксу, составляет тот или иной способ производства, который характеризуется определенным уровнем и характером развития производительных сил и соответствующими этому уровню и характеру производственными отношениями. Совокупность производственных отношений образует его базис, над которым надстраиваются политические, правовые и иные отношения и учреждения, которым в свою очередь соответствуют определенные формы общественного сознания (мораль, религия, искусство, философия, науки и т.д.). Таким образом, специфическая общественно-экономическая формация – это все многообразие жизни общества на исторически определенном этапе его развития.

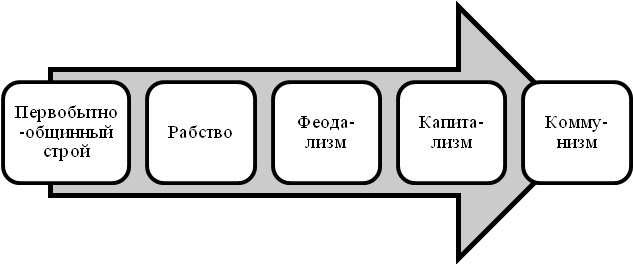

В рамках «советского марксизма» закрепилось мнение, что с точки зрения формационного подхода человечество в своем историческом развитии обязательно проходит пять основных формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и грядущую коммунистическую («реальный социализм» рассматривался как первая фаза коммунистической формации). Именно эта схема, закрепившаяся в 1930-е, получила позже среди критиков название концепции– «пятичленки» (рис. 11).

Рис.11. Концепция «пятичленки»: развитие частнособственнических отношений и эксплуатации.

В своей основе формационный подход к типологии государства является вполне здравым и полезным для государствоведения, раскрывая ту закономерность, что государства, базирующиеся на одном и том же типе экономической структуры общества, обладают характерным набором общих признаков (государства, независимо от времени их существования и места дислокации, основанные на одном и том же типе базиса, будут однотипны в своих принципиальных характеристиках). Вместе с тем, в учебной литературе обращается внимание и на ряд недостатков формационного подхода как следствие его догматизации. К таким недостаткам относят:

однолинейность в трактовке исторического развития государственности как механической смены одного исторического типа государства другим (что не отвечает реальному ходу истории с его многообразием путей и форм государственного развития, с цикличностью этого развития, возможностью возвратных процессов при смене типов государств);

игнорирование азиатского способа производства, для которого характерны: а) общественная собственность на землю и коллективный труд; б) государственная собственность на средства производства; в) господствующий класс в лице чиновничества, для которого основной «собственностью» является власть. Такое игнорирование, разумеется, было не случайным, поскольку перечисленные моменты объединяют в один тип как древневосточные деспотии, так и социалистическое государство;

деление исторических типов государства на эксплуататорские — рабовладельческий, феодальный, буржуазный и антиэксплуататорский — социалистический (хотя норма эксплуатации трудящихся в социалистических государствах была значительно выше, чем в развитых капиталистических странах);

характеристика социалистического типа государства как исторически последнего и высшего исторического типа государства;

умаление роли культурно-духовной жизни общества в развитии и типологии государственности, ее ограничение кругом тех идей, представлений и ценностей, которые отражают интересы антагонистических классов.

На данный момент, существуют многочисленные попытки модернизировать формационную теорию. Большей частью они ограничиваются частностями. Но некоторые претендуют на широкомасштабное обновление формационно-стадиальной картины исторического процесса.

Таблица 2.

Типы общественно-экономических формаций

Коммунистическая общественно экономическая формация |

Общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуататорских классов, государства. Социальное равенство |

Капиталистическая общественно экономическая формация |

Капиталистический способ производства, основанный на господстве товарно-денежных отношений и промышленного производства, при которых владельцы средств производства эксплуатируют наемных рабочих основные классы: буржуазия, пролетариат, крестьянство. Основная функция государства – подавление сопротивления эксплуатируемых классов |

Феодальная общественно экономическая формация |

Частная собственность на средства производства, натуральное мелкотоварное хозяйство, основанное на эксплуатации феодалами экономически и юредически зависимых крестьян. Основные классы: феодалы и зависимые крестьяне. Основная функция государства – подавление сопротивления эксплуатируемых классов |

Рабовладельческая общественно экономическая формация |

Частная собственность на средства производства; хозяйство основано на принудительном труде рабов. Основные классы: рабы и рабовладельцы. Основная функция государства – подавление сопротивления эксплуатируемых классов – рабов. |

Первобытная общественно экономическая формация |

Присваивающий тип хозяйства (собирательство, охота) отсутсвие частной собственности, эксплуатации, частной собственности и государства |

Мотивом многих выступлений сегодня является стремление заменить формационный подход к крупномасштабному членению исторического процесса на цивилизационный. В наиболее четком виде эта позиция излагается ее сторонниками следующим образом: необходимо превратить понятие цивилизация, которым историография до сих пор оперировала только как инструментом описательным, в ведущую (базовую) парадигму исторического познания.

Так что же такое цивилизация? Сам термин «цивилизация» (от лат. civilis — гражданский, государственный) до сих пор не имеет однозначного толкования. В мировой исторической и философской литературе он употребляется в четырех смыслах:

1. Как синоним культуры — например, у А. Тойнби (660,661) и других представителей англо-саксонских школ в историографии и философии.

2. Как определенная стадия в развитии локальных культур, а именно стадия их деградации и упадка. Например, в работе О. Шпенглера «Закат Европы» (737).

3. Как ступени исторического развития человечества, следующие за варварством. Такое понимание цивилизации можно встретить у Л. Моргана, затем у Ф. Энгельса (747), сегодня у А. Тоффлера (663, 664).

4. Как определенный уровень (значимая ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса. В этом смысле говорят об античной цивилизации, цивилизации инков и т. п. Мы видим, что эти понимания в одних случаях в значительной степени накладываются и дополняют друг друга, в других — являются взаимоисключающими.

Для того, чтобы определиться с содержанием понятия цивилизации, необходимо, предварительно проанализировать ее наиболее существенные черты:

Во-первых, цивилизация есть собственно социальная организация общества. Это означает, что переходная эпоха, скачок от животного царства к социуму завершен; организация общества по кровно – родственному принципу сменилась организацией его по соседско-территориальному, макроэтническому принципу; биологические законы отошли на второй план, подчинившись в своем действии социологическим законам.

Во-вторых, цивилизация с самого начала характеризуется прогрессирующим общественным разделением труда и развитием информационно-транспортной инфраструктуры. Разумеется, речь идет не об инфраструктуре, свойственной современной волне цивилизации, но к концу варварства прыжок от родоплеменной изолированности уже был совершен. Это позволяет характеризировать цивилизацию как социальную организацию с всеобщей связью индивидов и первичных общностей.

В-третьих, целью цивилизации является воспроизводство и приумножение общественного богатства. Собственно говоря, сама цивилизация родилась на базе появившегося (в результате неолитической технической революции и резкого роста производительности труда) прибавочного продукта.

Без последнего было бы невозможно отделение труда умственного от труда физического, появление науки и философии, профессионального искусства и т.д. Соответственно, под общественным богатством следует понимать не только его вещественно-материальное воплощение, но и ценности духовного порядка, в том числе и свободное время, необходимое индивиду и обществу в целом для их всестороннего развития. В состав социального богатства входит и культура общественных отношений.

Суммируя выделенные черты, можно согласиться с определением, согласно которому цивилизация есть собственно социальная организация общества, характеризующаяся всеобщей связью индивидов и первичных общностей в целях воспроизводства и приумножения общественного богатства.