- •Содержание

- •Предисловие

- •Раздел I методологические основы социальной и экономической психологии

- •Компетенции

- •1.1. Междисциплинарность социальной и экономической психологии

- •1.2. Поливариантность предмета социальной и экономической психологии

- •1.3. Поведение и деятельность как проявления индивидуальной и социальной активности

- •1.4. Жизнедеятельность – осмысленное сочетание вариантов поведения и деятельности

- •1.5. Взаимосвязь деятельности и другие феномены социальной и экономической психологии

- •1.6. Уровни деятельности и их взаимосвязи

- •1.7. Структура деятельности, изоморфизм и эмерджентность в социальной и экономической психологии

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел II группы и страты в структуре общества

- •Компетенции

- •2.1. Сущность групп и их типология

- •2.2. Толпы и страты как большие группы

- •3.Класс квалифицированного труда;

- •4. Класс полуквалифицированного труда;

- •5. Класс неквалифицированного труда.

- •2.3. Маркетинг как искусство работы с группами потребителей

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел III социальные нормы и роли в их психологическом и институциональном значении

- •Компетенции

- •3.1. Сущность и проблемы дифференциации социальных норм и институтов

- •3.2. Нормы, их виды и роль в жизнедеятельности человека

- •3.3. Механизмы освоения и нарушения норм

- •3.4. Моральные установления общества и их интериоризация

- •3.5. Особенности правовых норм и стратификационные факторы девиантного поведения

- •3.6. Социальные роли и типология экономического поведения

- •3.7. Социализация: сущность и детерминанты

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел IV психология информационных технологий

- •Компетенции

- •4.1. Информация и алгоритмы ее анализа

- •4.2. Взаимосвязь ит с внутренним миром человека

- •4.3. Решение и рациональное поведение человека

- •4.4. Искажения информации и слухи

- •4.5. Реклама как технология информирования

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел V личность как субъект персонифицированной деятельности

- •Компетенции

- •5.1. Личность и факторы ее формирования

- •2. Направленность

- •3. Способности

- •4. Самооценка

- •5.2. Биопсихические параметры личности

- •5.3. Биосоциальные истоки гендерных ролей

- •Маскулинность

- •Фемининность

- •5.4. Направленность личности и ее слагаемые

- •5.5. Веер мотивов и его специфика

- •I. Производственно-экономическая:

- •II. Семья и воспитание детей:

- •III. Дача:

- •Практикум в структуре раздела: тест "ждет ли вас успех?"

- •5.6. Способности и социальные роли личности

- •5.6.1. Сущность и компетентностная основа социальных ролей

- •5.6.2. Условия эффективной реализации ролей

- •5.7. Ресурсы личности и группы в продуцировании инноваций

- •2.Элементы одарённости и креативности в разработке инноваций:

- •3.Предприимчивость как ресурсы продвижения инноваций:

- •Практикум в структуре раздела: барьеры в развитии творчества

- •5.8. Перипетии самооценки личности

- •5.8.1. Сущность и факторы формирования самооценки

- •5.8.2. Уровни самооценки как образ своего «я»

- •5.8.3. Механизмы защиты собственного имиджа

- •5.9. Слагаемые и проблемы коммуникативных качеств личности

- •5.9.1. Психофизиологические особенности уровня коммуникабельности

- •5.9.2. Элементы нлп во взаимодействии с «другими»

- •5.9.3. «Прокрустово ложе» предвзятости

- •5.9.4. Плюсы и минусы слагаемых коммуникабельности

- •5.10. Личность и собственность

- •5.10.1. Личность как экономическая «особа»

- •5.10.2. Собственность – внутренний и внешний капитал личности

- •5.10.3. Собственность и структура личности

- •Практикум в структуре раздела: Задание для самостоятельной работы

- •Вопросы для анализа фрагмента из книги в.Зомбарта

- •Вопросы для самоанализа

- •Задания

- •Литература

- •Раздел VI малая группа и коллектив в зеркале социальной и экономической психологии

- •Компетенции

- •6.1. Малая группа: признаки, состояния, процессы

- •6.2. Конформизм и независимость в группе

- •6.3. Инновация как влияние меньшинства группы на ее большинство

- •6.4. Команда и коллектив в психолого-экономическом измерении

- •6.4.1. Значимость коллектива и его структурные параметры

- •6.4.2. Ценностно-ориентационное единство общностей

- •6.4.3. Формальная структура и разделение труда

- •6.4.4. Неформальные статусы в группе и человеческий фактор

- •6.4.5. Оценки личности и коллектива и обратная связь

- •6.4.6. Уровни развития коллектива и его психологический климат

- •6.4.7. Психология команды и её конкурентоспособность

- •Возможные альтернативные позиции соперничающих команд

- •Практикум в разделе Тренинг «Четкость функциональных взаимосвязей в команде»

- •6.4.8. Групповое мышление и способы его коррекции

- •Практикум в разделе:

- •Оценка климата в фирме по методу фирмы «Уайлд Оутс Маркет»

- •Задания

- •Задание группе

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел VII социальное взаимодействие: сотрудничество и конфликты

- •Компетенции

- •7.1. Взаимодействие: его виды и стили

- •Конкретные виды взаимодействия в социальных системах, между отдельными людьми

- •7.2. Сотрудничество как единство общения и деятельности

- •7.2. Личностные ресурсы сотрудничества

- •Практикум в разделе: Тренинг навыков сотрудничества

- •7.4. Конфликты и возможности их преодоления

- •7.4.1. Типология конфликтов

- •7.4.2. Потенциалы конфликтности

- •7.4.3. Стадии развития конфликтов и их преодоление

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Раздел VIII управление как психолого-экономическая категория

- •Компетенции

- •8.1. Сущность управления и векторы его изучения

- •8.2. Управление как регулирование деятельности

- •8.2.1. Функция целеполагания и программирования

- •8.2.2. Функция: организация и координирование

- •8.2.3. Контроль и оценка как обратная связь

- •8.3. Демократизация управления – сплав доверия, достоинства и дисциплины

- •8.4. Принятие решения как специфический управленческий механизм

- •Роль информации и правила ее использования в процессе принятия решения;

- •Характеристики способов принятия решения (коллективные или индивидуальные);

- •8.5. Руководитель как организатор эффективной деятельности

- •8.5.1. Стиль взаимодействия в управлении

- •Типы руководителя в зависимости от стиля его работы

- •Положительные и отрицательные характеристики конкретных стилей руководства

- •8.5.2. Деятельностные качества руководителя

- •1. Наиболее значимые качества и умения человека для осуществления функции целеполагания:

- •4. Умения и свойства человека для осуществления оптимальных контактов в коллективе:

- •8.5.3. Авторитет и имидж руководителя

- •8.5.4. «Лидерская имиджелогия» Бальтасара Грасиана

- •О личности лидера

- •О взаимодействии с людьми

- •Искусство соперничества

- •8.6. Механизмы оценки и обратной связи

- •8.6.1. Психологические нюансы оценочной ситуации

- •8.6.2. Негативная оценка: особенности восприятия и воздействия

- •8.6.3. Общие требования к критике и оценке

- •Вопросы для самоанализа

- •Задание

- •Литература

- •Раздел IX этноконфессиональные и культурологические аспекты социальной и экономической психологии

- •Компетенции

- •9.1. Психологическая и экономическая антропология и их субъекты

- •9.2. Психология народов и ее субъекты

- •9.3. Этнические самосознание и поведение и их проявления

- •9.4. Психология и экономика религиозной практики

- •9.5. Психология межэтнического взаимодействия

- •9.6. Специфика форм и последствий взаимодействия

- •9.7. Истоки восточной мудрости

- •Ритуалы как нормы и традиции

- •О нравственных основах управления

- •Об общих требованиях к руководителю

- •О важных особенностях людей

- •О практике самосовершенствования

- •Вопросы для самоанализа

- •Литература

- •Предметный указатель

- •Указатель практических рекомендаций и некоторых упражнений

- •Литература

1.4. Жизнедеятельность – осмысленное сочетание вариантов поведения и деятельности

Показывая многогранную активность живых систем и ее «составленность» из двух основных форм можно использовать понятие жизнедеятельность, означающее совокупность деятельностей и вариантов поведения, субъектами которых выступают индивид, группа или общество в целом, обеспечивающих функционирование каждого из них в качестве целенаправленной, относительно изолированной от других системы.

В практике используются сочетания слов: жизнедеятельность организма, жизнедеятельность личности, жизнедеятельность группы (социума), жизнедеятельность общества в целом, но в каждом конкретном случае мы понимаем, что может быть совершенно автономной (и то далеко не всегда) жизнедеятельность организма, а в остальных случаях жизнедеятельность отдельной системы (личности, группы и т.п.) можно лишь гипотетически отрывать от жизнедеятельности равнозначных, эквивалентных систем, а также систем, в составе которых они находятся (личность в группе, группа в обществе и т.д.) или которые входят в их состав.

Характеризуя содержание жизнедеятельности социальных единиц (личности, группы, общества) необходимо подчеркнуть ряд моментов. Во-первых, данное понятие всегда включает в себя философский, мировоззренческий аспект, поскольку совокупность деятельностей и вариантов поведения на определенном отрезке жизни человека или в целом воспринимается и осмысливается на основе иерархии наиболее значимых ценностей - материальных, нравственных, духовных, наполняется жизненным смыслом, иначе говоря, целью и смыслом человеческого существования, осознанием личностью своего предназначения и уровня самореализации. "Проникновение" человека в цель и смысл собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности общества - проблема социально-психологическая, поскольку каждый из нас по-своему понимает это, хотя и учитывая и признавая нормы и ценности групп, в которые включен. Но уже нет сомнения в том, что эволюции мыслящих существ, в том числе и целям человеческого существования "свыше" предначертана весьма высокая и еще не усвоенная нами миссия. Имея в виду цели развития Вселенной, ученые нередко утверждают, что вся совокупность данных современной физики достаточно убедительно указывает на то, что эта цель включает и наше существование. Что касается бытия отдельного человека, то разномасштабность его смысла очень хорошо отразил поэт, проведя аналогию смысла жизни и счастья:

"А счастье, наверное, просто

Бывает разного роста

От кочки и до Казбека

В зависимости от человека"

Во-вторых, жизнедеятельность разворачивается для ее субъекта по "'принципу веера", в котором каждая из деятельностей представляет собой отдельный сегмент со своими целями и задачами, но все же взаимосвязанный с другими сегментами и имеющий с ними общую цель (смысл). В качестве иллюстрации данного положения возьмем индивида N, в жизни которого имеют приоритетное значение следующие виды деятельностей:

I Производственная (работает техником на заводе).

II Семья и воспитание детей (отец двух девочек).

III Работа на даче.

IV Коммерческая (иногда подрабатывает на продаже овощей и ягод с дачи и "дарами природы").

V. Общественно-политическая (член профкома завода и избирательной комиссии).

VI. Основные досуговые (отдых на природе, коллекционирование марок, рыбалка).

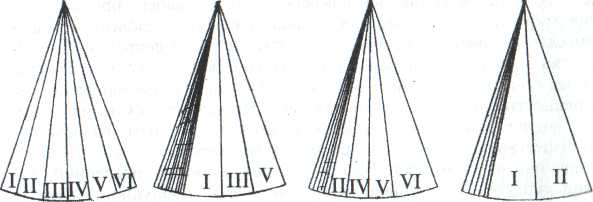

Перечень деятельностей, естественно, весьма условен, приблизителен и далеко не исчерпывает проявлений человека в его жизнедеятельности, но все же он может быть рассмотрен в качестве "костяка" существования N. В разные периоды жизни и (или) в зависимости от сложившихся условий для N жизнедеятельность может составлять (см. рис. 3)

Б1 Б2 Б2 В

Рис. 3. Варианты «веера» жизнедеятельности

а) совокупность близких по ценности и значению названных видов деятельности и (или) поведения (на рисунке равновеликих сегментов веера), подчиненных единой цели или имеющих общий смысл "сохранения самой жизни" (И.П. Павлов); это также может быть "комбинация" из нескольких "полных", "частично прикрытых" и "закрытых" сегментов (б1 и б2); наконец, это могут быть один - два сегмента, по своему смыслу и своей значимости "затмившие" все другие сегменты веера, т.е. иные деятельности и варианты поведения (в). Вкупе с двумя предыдущими вариантами (б1 и б2) данный пример показывает возможность иерархизированности разных «сегментов», - т.е. их неравнозначное положение в веере Веерное "развертывание" жизнедеятельности и ее динамическое "пульсирование" - характерная особенность существования и человека, и общества.

Третьей особенностью жизнедеятельности личности, группы, общества является то, что она в сложных своих вариантах включает не только позитивно ориентированные элементы деятельности и поведения, но и соответствующие образования, вектор которых так или иначе направлен на дестабилизацию системы (например, преступные или деструктивные деятельности), в связи с чем в социальных системах должны быть предусмотрены противодействующие подобным «негативам» или их компенсирующие деятельности.

Аналогично, богатство психического мира можно рассматривать в качестве субстанции, детерминированной и порожденной "'простой клеточкой" деятельности - именно посредством ее начинаются бесконечные проявления внутреннего мира людей и социальных феноменов, так непохожих друг на друга.