Нарушение озонового слоя.

В 80-х годах ХХ в. появились сообщения о региональных снижениях содержания озона в стратосфере. Особенно заметной стала сезонно пульсирующая «озоновая дыра» над Антарктидой площадью более 10млн. км2, где содержание О3 за 80-е годы уменьшилось почти на 50%.

Большинство специалистов склоняется к мнению о техногенном происхождении резкого увеличения озоновых дыр. Наиболее обоснованно представление, согласно которому главной причиной является попадание в верхние слои атмосферы техногенного хлора и фтора, а также других атомов и радикалов. Занос активных галогенов в верхние слои атмосферы опосредован летучими хлорфторуглеродами (ХФУ) типа фреонов (смешанные фторхлориды, метана и этана, например, фреон-12-дихлордифторметан, CF2CI2) которые, будучи в обычных условиях инертными и нетоксичными, под действием коротковолновых ультрафиолетовых лучей в стратосфере распадаются, разрушая молекулы озона. В последние десятилетия появились и другие, чисто технические пути заноса активных разрушителей озона в стратосферу: ядерные взрывы в атмосфере, выбросы высотных сверхзвуковых самолетов, запуски ракет и космических кораблей многоразового использования. Считается, что уменьшение толщины озона на 1% приводит к росту числа заболеваний на 7%.

Смоги

Это явление характерно для определенных мест и метереологических условий и загрязнения воздуха. Выделяют: лондонский (черный), лосанжелеский (белый) и ледяной смоги.

Лондонский смог образуется при влажности воздуха около 100% и температуре – 0º С, длительной штилевой погоде и высокой концентрации продуктов сгорания твердого и жидкого топлива (SO2, сажа, NO и CO). Наблюдается в осеннее - зимний период и характерен для умеренных широт с влажным морским климатом. Получил свое название после трагедии 1952 года, когда смог наблюдался в течение двух недель. Смертность за этот период увеличилась в 10 раз (4 тысячи жителей Лондона). На Украине подобный смог наблюдается в Мариуполе, Одессе.

Фотохимический смог образуется в ясную солнечную погоду при низкой влажности и температуре выше +30ºС при полном отсутствии ветра и высокой загрязненности воздушного бассейна. Появляется голубоватая дымка или беловатый туман. Источники озонид углерода, ПАН,

На Украине смог такого типа наблюдается в Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Ялте.

Ядерная зима – последствие испытания ядерного оружия, лазерных установок с термоядерной заправкой. Это может привести к изменению климата, изменению содержания озона, катастрофическому загрязнению атмосферы, гидросферы и биосферы в целом. Под «ядерной зимой» подразумевается значительное понижение температуры земной поверхности, возможное в результате цепи событий, последующих после обмена ядерными ударами (несколько сотен и более).

Дальнейшее развитие научно-технического прогресса, промышленности, энергетики, транспорта увеличило загрязнение атмосферы вредными газами, что привело к катастрофическим последствиям массовых заболеваний и гибели людей, животных и растений.

Лекция 3 - Загрязнение гидросферы и его последствия

Гидросфера – водная оболочка Земли. Среди природных ресурсов вода занимает особенное место. Водная среда включает поверхностные и подземные воды. Поверхностные воды в основном сосредоточены в океане, около 96.5% всей воды на Земле – это соленые воды, 1.7% - заключены в ледниках, 1.7% - подземные воды, 0.1% - воды рек, озер и болот. Запасы пресной воды небольшие, и составляют всего лишь 2.5% общего объема воды на Земле, причем очень малая ее доля (всего 0.36%) находится в легкодоступной форме.

Наибольшая обеспеченность ресурсами речных и подземных стоков выпадает на экваториальный пояс Южной Америки и Африки. В Европе и Азии, где проживает 70% населения, сосредоточено лишь 39% речных вод. Наибольшими реками мира является Амазонка (речной сток – 3780км3), Конго (1200км3), Янцзы (639км3), Миссисипи (600км3), Замбези (599км3). В Западной Европе среднегодовой поверхностный сток составляет 400 км3, в т.ч. 200 км3 – Дунай, 79 км3 – Рейн, 57 км3 – Роне. Наибольшими озерами считаются Большие американские озера (общая площадь – 245 тыс.км2), Виктория – 68 тыс.км2, Танганьика – 34 тыс. км2, Ньяса – 30.8 тыскм2. В Больших американских озерах содержится 23 тыс. км3 воды, столько, сколько и в Байкале.

Потребность человека в воде постоянно увеличивается. Если в древние времена расход воды на человека составлял 12-18 л. в сутки, то сегодня в развитых странах - 200-400 л. Особенно возросло использование воды на производственные нужды, где она используется практически во всех технологических процессах. На начало 21 века общее водопотребление в мире увеличилось приблизительно в 7 раз, а на промышленные нужды в 21 раз.

Запасы воды не везде одинаковы. По данным ВОЗ в мире около 1.2 млрд. человек страдают от нехватки воды, а такие страны, как Алжир, Голландия, Сингапур и др. импортируют воду. Загрязнение водных ресурсов делает ее непригодной для питья. Считается, что полная смена воды в атмосфере происходит за 9-10 суток, в реках 12-20 суток, морях 2.5-3 тыс. лет, океанах 30-40 тыс. лет.

Вода в Украине наиболее ценный и дефицитный ресурс. На ее территорию приходится только 2% от общего речного стока стран СНГ. Речной сток неравномерно распределен по территории Украины. Основные запасы воды сосредоточены в северной и северо-западной частях страны. Приблизительно 70% населения сел и поселков городского типа удовлетворяют потребности в питьевой воде за счет подземных вод и водоносных горизонтов. В среднем на одного жителя Украины приходится 1.1 м3 питьевой воды в сутки. В связи с ограниченностью и неравномерностью распределения водных ресурсов для обеспечения водой населения и отраслей хозяйства широко используют регулирование стока рек.

Значительная часть воды, использованной в бытовой и производственной деятельности человека, испаряется, а приблизительно треть сбрасывается в виде неочищенных или недостаточно очищенных вод в поверхностные водоемы и водотоки.

Загрязнение рек, озер, морей и даже океанов происходит с нарастающей скоростью, т.к. в водоемы поступает огромное количество загрязняющих веществ. Основными источниками загрязнения природных вод являются: атмосферные осадки, городские сточные воды, промышленные сточные воды.

Из рек отходы поступают в Мировой океан, загрязнение которого имеет глобальные последствия. Тяжелые металлы и пестициды накапливаются в пищевых цепях, конечное звено которых занимает человек. В водоемы со сточными водами поступает огромное количество загрязняющих веществ. Загрязнение принимает такие размеры, что во многих районах превышает их способность к самоочищению.

Проблема загрязнения гидросферы является одной из наиболее острых экологических проблем в связи с тем, что:

- источники загрязнения и состав загрязняющих веществ очень разнообразны;

- загрязнители воды в растворенной форме или во взвешенном состоянии могут распространяться на огромные расстояния от места сброса;

- токсические вещества способны накапливаться в пищевых цепях;

- поступление с поверхностным стоком больших количеств растворимых соединений азота и фосфора вызывает ускоренное антропогенное эвтрофирование водоемов;

- процессы самоочищения водоемов осуществляются медленно.

Загрязнение гидросферы вызывает целый ряд отрицательных экологических последствий: эвтрофирование воды в водоемах, накопление токсических веществ в пищевых цепях, нарушение газообмена с атмосферой.

Чрезмерное обогащение водоемов биогенными веществами приводит к их эвтрофикации, т.е. к резкому повышению биопродуктивности и размножению фитопланктона, в первую очередь неприхотливых сине-зеленых водорослей. «Цветение» воды и постепенное отмирание массы водорослей становится источником вторичного загрязнения, приводят к расходованию всех запасов кислорода и медленному «умиранию» водоема. Таким образом, антропогенная эвтрофикация вызывается не ядовитыми загрязнителями, а тем, что всегда считалось безвредным – частицами почвы и удобрениями. Это еще раз подтверждает вывод о том, что сильное изменение любого природного фактора может нарушить равновесие экосистемы.

Эвтрофикация водоемов – это естественный процесс, характерный для всего геологического прошлого планеты, обычно протекает очень медленно и постепенно, но в последние десятилетия в связи с возросшим антропогенным воздействием, скорость его развития резко увеличилась. Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению сине-зеленых водорослей, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов (к тому же выделяющих опасные не только для гидробионтов, но и для человека токсины). Рост массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к гомеостазу и саморегуляции. Разложение детрита бактериями истощает имеющиеся в воде запасы растворенного кислорода иногда настолько, что происходит гибель рыбы. Масса гниющего органического вещества иногда отравляет обширные пространства водоемов и водотоков. Признаком эвтрофирования является ухудшение качества воды (изменение цвета, помутнение, появление неприятного запаха), а также в некоторых случаях массовый замор рыбы.

Биогенные элементы попадают в водоемы:

- со сточными водами животноводческих комплексов;

- с поверхностным стоком с сельскохозяйственных угодий, особенно при поливе;

- в результате эрозии распаханных земель;

- с хозбытовыми и ливневыми стоками; сточными водами химических и целюлзно-бумажных производств. Способствует эвтрофированию и тепловое загрязнение водоемов.

Основными загрязняющими веществами, обладающими токсическими свойствами по отношению к гидробионтам и способными накапливаться в пищевых цепях, являются:

- биофобные элементы (ртуть, свинец, кадмий);

- пестициды;

- синтетические ПАВ (детергенты);

- нефть и нефтепродукты.

Загрязнение водоемов токсикантами может привести к изменению количественного и качественного состава биоценозов, а накопление в пищевых цепях даже при относительно невысоком содержании токсиканта в водной среде – повлечь за собой отравление и гибель организмов расположенных на высших трофических уровнях, в том числе и человека.

Многие загрязняющие вещества, особенно углеводороды, обладая малой растворимостью, образуют пленку на поверхности воды. Так, пятно образованное 1т нефти захватывает в среднем 12км2 поверхности водоема. Газопроводность углеводной поверхностной пленки составляет около 50% чистого газопропускания, вследствие чего нефтяное загрязнение подавляет процессы фотосинтеза и испарения в мировом океане и может вызвать нарушения в круговороте кислорода, углерода и воды. В настоящее время более 7млн. т. нефтяных углеводородов ежегодно поступает в океан в результате добычи, переработке, транспортировании.

Замечательной особенностью водных экосистем является их способность к самоочищению и установлению биологического равновесия. Оно происходит в результате совокупного действия физических, химических и биологических факторов. Самоочищение водоемов от углеводородного загрязнения сложный многостадийный процесс. В течение первых 2-3 суток 25-30% всего объема нефти, разлитой в водоеме, испаряется. Это в основном легкие фракции нефти. Растворение вводно-растворимых фракций нефти происходит в течение 5-15 суток. Тяжелые фракции нефти образуют эмульсии с содержанием воды от30-80%, увеличивая общую массу загрязнения в 1.5 раза.

Под действием растворенных в воде кислорода, нитратов и сульфатов происходит медленное химическое окисление углеводородов нефти, катализируемое ультрафиолетовым излучением. При этом, как правило, образуются очень токсичные соединения.

Полное разрушение нефти с образованием воды и углекислого газа происходит под действием микроорганизмов – нефтеокисляющих бактерий. Возможность водоема к самоочищению путем биохимического окисления зависит от многих факторов – температуры воды, содержания растворенного кислорода, наличия биогенных элементов и др.

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь, локализованы в отдельных районах у берегов, снижая первичную продукцию морских экосистем, подавляют развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов (особенно крабов и рыб). Органические вещества, осаждаясь, заиливают дно, задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность донных микроорганизмов, участвующих в процессе, самоочищения воды. Наличие суспензий затрудняет также проникновение света в глубь и замедляет процесс фотосинтеза.

Интенсивность света под слоем разлитой нефти составляет только 1% интенсивности света на поверхности. Днем слой нефти поглощает солнечную энергию, что приводит к повышению температуры воды, что в свою очередь в нагретой воде снижается количество растворенного кислорода, увеличивается скорость дыхания растений и животных, что еще более ухудшает их положение. Одним из санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода.

ПАВ оказывают вредное действие, способствующее образованию на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Поступление в водные объекты веществ, имеющих резервный фонд в атмосфере и возврат этих веществ из водного объекта в резервный фонд, осуществляется благодаря процессу газообмена на границе раздела «атмосфера – вода».

Одним из важных частных случаев газообмена является процесс атмосферной реаэрации, благодаря которому происходит поступление в водный объект значительной части кислорода. Интенсивность и направление газообмена определяется отклонением концентрации газа в воде от концентрации насыщения. Величина концентрации насыщения зависит от природы вещества и физических условий в водном объекте (температуры и давления). При концентрации, большей концентрации насыщения, газ улетучивается в атмосферу, а при концентрации меньшей концентрации насыщения, газ поглощается водной массой. При процессе эвтрофирования процесс газообмена «атмосфера – вода» нарушается.

Лекция 4 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕОЭКОЛОГИИ. Глобальные проблемы неоэкологии

Сложившаяся в настоящее время ситуация в мировой экологической науке свидетельствует об общеизвестном несоответствии содержания понятия «экология», определение которой дал ее основатель Э. Геккель (1866), и понятия «современная экология», то есть с тем содержанием, которое ныне в него вкладывается. Появилась настоятельная необходимость разделить существующую традиционную (классическую) экологию, оставив за ней по праву принадлежащий ей термин «экология», и сформировавшуюся современную экологию, определив ее как «неоэкологию» со своими собственными объектом и предметом исследований, понятийно-терминологическим аппаратом, методиками и т. д.

Отмежевание и внедрение понятия «неоэкология» имеет еще одно чрезвычайно важное значение. В Украине появляется понятие, наиболее полно соответствующее широко распространенному за рубежом понятию «Environmental Protection», прямой перевод которого в украинском языке невозможен, не говоря уже о том, что от «Environmental Protection» нет возможности образовать ни научного направления исследователя, ни профессии (специальности).

Данный модуль посвящен попытке объединить уже существующие в современной экологии идеи и разработки в целостную систему неоэкологических знаний, привлечь внимание студентов и специалистов к вопросам методологии этой научной дисциплины, требованиям, принципам, свойствам неоэкологических исследований и т. д. (рис. 1).

Естественно, приведенное ниже не претендует на изложение всех концептуальных положений и проблем неоэкологии, достижений, сложившихся и формирующихся научных знаний. Осуществляется лишь попытка заложить теоретико-методологические основы новой отрасли познания — неоэкологии, наметить возможные направления дальнейшего развития частично уже сложившейся, новой науки на базе традиционных экологических знаний, обратить внимание на нецелесообразность вложения нового содержания в старое, давно устоявшееся понятие «экология». Предстоит большая самостоятельная работа для постижения и дальнейшего развития этой новой науки и ее проблем.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. Неоэкология трактуется нами как фундаментальная научная дисциплина, обладающая такими атрибутами самостоятельности как объект, предмет и метод исследований, имеющая свой понятийно-терминологический аппарат, научные основы и т. д.

О термине неоэкология. Выступая с предложением о введении нового понятия, вероятно, целесообразно сделать краткий анализ объективных и субъективных предпосылок столь резкого изменения в настоящее время изначального смысла экологии. Один из возможных вариантов объяснения данного феномена нам представляется следующим. Все усиливающийся прессинг людей на окружающую среду привел человечество к порогу экологической катастрофы. Это почувствовала и осознала значительная масса людей на всех уровнях — от власть имущих до отдельных простых граждан. Поэтому и начало формироваться мощное движение по охране и защите окружающей среды.

Постепенно, но достаточно быстро оно охватило практически все континенты. Существующее понятие «охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов», которое, с нашей точки зрения, достаточно полно и удачно отражало направление деятельности и было широко распространено в бывшем СССР и других странах, перестало отвечать новым требованиям по целому ряду причин. Сформировавшееся международное движение нуждалось в кратком и емком названии, отражавшем сущность и направленность действий. К сожалению, упомянутое выше понятие не отвечало общим правилам и требованиям к дефинированию и терминированию. Отметим лишь некоторые из них. Прежде всего не соблюдено главное требование —возможность от наименования науки (дисциплины) образовать наименование профессии, специализации человека (ученого), занимающегося в данной области. Неудобным явилось также наличие в данном названии большого количества терминоэлементов. Возникла потребность иметь краткий, но емкий, однословный термин, обладающий изящностью и хорошей дериватностью. На вооружение был взят термин «экология». Наука о жилище, о нашем доме — такое определение, несомненно, подходило по всем показателям (параметрам) к отчетливо целенаправленной деятельности огромного числа людей самых различных специализаций, тем более, что «дом» оказался многоиерархичным (от квартиры, города, региона до планеты Земля) и многофункциональным образованием (объектом). Однако этот термин уже был «занят». И все же несоответствие нового содержания тому, которое вкладывал в него его родоначальник Э. Геккель, как достаточно узкой отрасли биологической науки и прочее (около столетия экология развивалась только как чисто биологическая наука), не стало препятствием к его распространению в новом качестве. Естественно, нельзя отрицать, что экология — это биологическая наука, и нельзя не отдать должное требованию «верните экологию экологам» (Щи-панов, 1993). Но разве это допустимо в науке?

Современная экология давно вышла из ранга биологической науки. Как считает большой авторитет в современной экологии Н. Ф. Реймерс (1994), экология превратилась в значительный цикл знаний, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики, даже теологии — по сути, всех научных дисциплин. Этот же ученый считал, что такого взрыва профанации знания не было в истории человечества. К экологии может легко примкнуть любой, даже ничего в ней не смысля. Как следствие, утерян, по мнению того же Н. Ф. Реймерса (1994), даже смысл структуры экологического цикла наук. Раз все «экологи», то и называют экологией все, в том числе и охрану природы, охрану окружающей среды и прочее. В 1998 г., спустя очень короткое время после совершенствования структуры экологических специальностей, произошел трудно объяснимый факт — специальность «Экология» стала называться «Экология и охрана окружающей среды». К сожалению, снова нарушено главное требование — утрачена возможность образовать наименование профессии от названия специальности — «Охрана окружающей среды».

Но главное не в этом. Произошло становление новой науки. Традиционная, классическая экология продуцировала целую систему наук, стала по праву фундаментом новой отрасли знаний — неоэкологии, которая, с одной стороны, является мультидисциплинарной, а с другой — мировоззренческой наукой.

Приведенные выше правильные и точные высказывания доктора биологических наук профессора Н. Ф. Реймерса взяты нами из его прекрасной книги «Экология». В книгу включены такие разделы как «Природа и экономика», «Экология городского (муниципального) хозяйства» и т. д. Несколько раз в своей книге автор отмечает, что глобальная экология «...явно выходит за рамки биологии...за рамки биосферы, изучая экосферу планеты, как космического тела» и т. д. При этом фигурирует термин упомянутого выше автора «мегаэкология». Однако даже в настоящее время многие биологи современную экологию по-прежнему считают биологической наукой, о чем свидетельствуют многочисленные определения в учебниках, словарях, справочниках.

Таким образом, назрела настоятельная необходимость размежевать «традиционную» (геккелевскую) и «современную экологию». При этом правомерно оставить за традиционной экологией все наработки и достижения более чем за 100 лет, давно сложившуюся структуру науки и, соответственно, объект, предмет и методы исследований. То же, что сейчас называется «современной экологией», но, естественно, не причислив сюда все подряд, а тщательно профильтровав на строгой фундаментальной и теоретической основе, следует назвать «неоэкологией». Одной из самых главных особенностей неоэкологии является то, что она наследует основные традиции классической экологии, используя ее как фундамент, базовую основу, имея свой собственный объект, предмет и методы исследования, понятийно-терминологический аппарат и т. д. А именно это и является центральным стержнем, самым веским доказательством правомочности предлагаемого термина. Никакой нелогичности или необычности в этом нет. В мире науки существуют примеры такого подхода, например неотектоника, неореализм и др. Кроме того в новом термине сохраняется родовое понятие.

Потеряет ли что-либо при таком размежевании экология? Совершенно очевидно — нет. Наоборот, за ней останется все то, что принадлежало ей ранее, и, кроме того, она обогащается новыми знаниями, избавляется от путаницы слов, понятий и самого понимания «что есть что».

О неоэкологии как науке. Поскольку фундаментальной основой неоэкологии является классическая экология, а ее теоретические и методологические посылки достаточно полно опубликованы, рассмотрим кратко основные атрибуты самостоятельности неоэкологии.

Объектом ее исследования является антропосфера — уникальная и наиболее сложная из всех сфер, в пределах которой взаимодействуют различные уровни организации сложной системы «природа — хозяйство — население».

В настоящее время существует более двух десятков различных сфер. Человек как биологический вид относится к биосфере, но будучи социальным существом, наделенным разумом и вооруженным техникой, образует в ее границах несколько более узкую самостоятельную сферу, связанную с общественной жизнью и деятельностью, — антропосферу. Собственно антропосфера, или ойкумена, имеет несколько определений. Прежде всего «антро-по» — это составная часть сложных слов, указывающая на отношение их к человеку.

Согласно Е. В. Малашевичу (1987, с. 17), антропосфера —

земная сфера, где живет или куда проникает человечество;

часть биосферы, используемая человеком;

3) сфера Земли и ближайшего Космоса, в наибольшей степени прямо или косвенно видоизмененная человеком в прошлом или которая будет изменена людьми в ближайшем будущем. По Н. Ф. Реймерсу (1990), антропосфера —

1) земная сфера, где живет и куда временно проникает (с помощью спутников и т. д.) человечество;

2) сфера Земли и ближнего Космоса, которая в наибольшей степени прямо или косвенно изменена человеком в прошлом или будет еще больше изменена людьми в будущем; 3) используемая людьми часть биосферы.

Мы вслед за К. М. Сытником (1994) и Н. Ф. Реймерсом (1990) под аитропосферой понимаем используемую и видоизмененную людьми часть биосферы, место, где постоянно осуществляется жизнедеятельность живого вещества планеты и куда оно проникает временно. Наше определение, повторяя основные ключевые слова в понятии антропосферы, отличается от определения этих авторов тем, что мы не отождествляем понятия антропосфера и социосфера.

Н. Ф. Реймерс (1990) также пишет, что антропосфера — синоним социосферы. В отличие от приведенных выше авторов мы не считаем, что антропосфера и социосфера — синонимы. Более того, социосфера — сфера сплошной производственной деятельности, является частью антропосферы, а не наоборот, как это трактуется во многих источниках. Как и другие «сферы», антропосфера обладает своими особыми функциями, специфическими чертами.

Предметом исследования неоэкологии являются законы, закономерности, правила и так далее развития и функционирования антропосферы и биосферы, поиск оптимальных форм внутреннего взаимодействия, обеспечивающего экологически безопасную жизнедеятельность всех составляющих. Приоритетное положение в неоэкологических исследованиях занимает изучение и прогноз загрязнения окружающей среды и, прежде всего, закономерности поведения поллютантов в различных средах, изменение степени их опасности для живого вещества при функционировании, формирование нового стиля мышления в процессе непрерывного экологического образования и воспитания населения всех возрастных уровней.

Центральным методом исследований в неоэкологии выступает системный подход, который рассматривается в науке как конкретное теоретическое выражение материалистической диалектики. Наиболее важная задача системного подхода — не только эффективное решение традиционных проблем и задач с помощью системного анализа, но и поиск новых, ранее отсутствовавших в неоэкологических исследованиях путей и способов использования системного анализа. Изучение механизмов функционирования, поведения и трансформации загрязнителей в различных природных средах позволит выйти на решение проблем прогнозирования состояния природной среды, влияния ее на здоровье человека. При изучении влияния естественной и измененной природной среды большое значение в использовании системного подхода имеет учение об обратных связях. Поскольку неоэкология сформировалась на фундаменте многих, к тому же разноплановых знаний, ее методический аппарат чрезвычайно разнообразен. Здесь благодатная почва для интегрирования и трансформации методов естествознания, математики, техники и других наук для усовершенствования существующих и создания новых.

В числе традиционных методов неоэкологических исследований наиболее широко используются такие как наблюдение, эксперимент, математическое моделирование и прогнозирование, присущие также и классической экологии.

Понятия неоэкологии объединяются в понятийно-терминологические системы, то есть совокупность понятий и соответствующих им терминов, взаимосвязанных общими исходными базовыми понятиями, которые получили свое детальное описание благодаря использованию всей системы.

В качестве центральных базисных понятий в неоэкологии выступают «живое вещество (материя)» и «антропосфера» (сфера, в которой осуществляется жизнедеятельность живого с прямыми и обратными связями). Понятийно-терминологическая система (Е. Б. Алаев, 1993) неоэкологии построена на базе систематизации важнейших понятий исходных наук (прежде всего биологии и географии) и привлечения некоторых общенаучных понятий, без которых невозможно понимание специальных терминов и понятий. Все это обеспечивает формирование научного языка неоэкологии.

В дополнение к изложенному добавим, что к числу отличительных черт неоэкологии относятся:

присутствие территориальности, что необязательно для экологии, то есть приоритетность в исследовании территориальных структур;

объяснение и взаимное переплетение учений об экосистеме и геосистеме;

возникновение новых течений и направлений, не характерных, но выходящих за пределы изучения классической экологии.

4) Неоэкология, как и любая наука, в своем развитии проходит три стадии:

дискриптивную (описательную). На этой стадии формируется и функционирует статическая неоэкология (инвентаризация, систематизация, классификация и т. д.);

интерпретивную (объяснение, исследование динамики и т. д.). Это стадия развития динамической неоэкологии;

конструктивную (разработка оптимальных моделей и рекомендаций управления). Это стадия развития прогнозной неоэкологии.

Возникновение неоэкологии, как было отмечено выше, не случайное, а обусловлено настоятельной необходимостью интегрировать разрозненные знания о взаимоотношениях природы и общества, угрожающие самому существованию первого и второго. Именно это обуславливает достаточно сложную структуру науки, формирующейся на базе многих, к тому же разноплановых знаний. В настоящее время в неоэкологии выделяется две основные ветви, два взаимосвязанных направления — фундаментальное (естественнонаучное) и отраслевое (научно-техническое). Фундаментальная ветвь неоэкологии тяготеет к естественным наукам, по некоторым представлениям и к гуманитарным, а отраслевая — к техническим.

Объединяющим началом, ядром этой многокомпонентной науки является специфический неоэкологический компонент (см. рис. 1), сформировавшийся на теоретических, методологических и методических основах биологического и географического компонентов. Таким образом, это совершенно новый компонент, образовавшийся на стыке наук, не присущий традиционной экологии. Такими же не характерными для экологии, но неотъемлемыми составляющими неоэкологии являются химический, социальный, правоведческий и другие компоненты. Вполне очевидным является и то, что совершенно иную функциональную роль, нежели в экологии, выполняют такие компоненты как аквальный, агрономический, педономический. Естественно, что приведенными не исчерпывается перечень новых компонентов новой науки, но они являются основополагающими. Вместе с тем видно, что ряд компонентов не включены в структуру неоэкологии, поскольку их фундаментальное изучение осуществляется классической экологией или иными науками.

Компоненты неоэкологии определяют и структуру неоэкологических наук, ее семейства, комплексы, разделы, направления. Под системой неоэкологических наук мы понимаем сочетание различных экологически направленных научных дисциплин со своими особыми функциями, но вместе с тем объединенных общей экологической функцией. Система неоэкологических наук подразделяется на ряд семейств, среди которых наиболее отчетливо выделяется семейство природоведческих неоэкологических дисциплин, семейство экологически направленных технических дисциплин и семейство экологически направленных гуманитарных дисциплин. Соответственно таким же образом выделяются комплексы, разделы, направления в системе неоэкологических наук. Таким образом, все неоэкологические дисциплины заняты познанием закономерностей развития и функционирования ант-ропосферы, взаимоотношений и взаимосвязей живого между собой и с окружающей средой, то есть, имея общий объект исследования, каждая дисциплина из семейства, комплекса и так далее изучает свой собственный компонент, аспект. При этом каждая частная неоэкологическая дисциплина отвечает всем критериям, в том числе и основному: объект каждой частной неоэкологической науки изучается не изолированно, а во взаимосвязи и взаимозависимости с объектами других частных неоэкологических дисциплин.

Существуют и другие классификации. Одна из них — деление науки на аналитические (отраслевые), синтетические и методические дисциплины. В соответствии с этим подходом (например, самая новая классификация социальной географии по М. Д. Писту-ну, 1996) неоэкология подразделяется следующим образом (рис. 2): синтетические (отраслевые) неоэкологические дисциплины — экология воздуха, экология почв, экология ландшафтов и т. д.; аналитические — основы неоэкологии, экология человека, экология Украины, экспертиза окружающей среды и т. д.; методические — методика преподавания неоэкологии в общеобразовательной школе, методика преподавания неоэкологии в высшей школе, методика массового экологического образования и воспитания и т. д

В соответствии с вышеизложенным представляется возможным дать определение понятия неоэкология.

Неоэкология — это комплекс (семейство) наук, изучающих развитие, функционирование и прогнозирование развития антропосферы, разрабатывающих возможности управления взаимоотношениями и связями в системе «природа — общество» с целью их гармонизации и обеспечения экологически безопасного сосуществования. Теоретическая, методологическая и практическая значимость изучения объекта неоэкологии подчеркивается тем, что, по Л. О. Карпачевскому (1995), в настоящее время треть суши земного шара можно отнести к антропосфере. Таким образом, введение новой науки позволит восстановить права традиционной экологии, ликвидировать путаницу слов, понятий и так далее, поставить все на свои места.

Лекция 5 - Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое равновесие в природе

В процессе развития общества меняются характер и масштабы воздействия человека на природу. С возникновением оседлого сельского хозяйства в начале неолита (III—VIII в. до н.э.) воздействие человека на биосферу по сравнению с кочевым хозяйством увеличивается во много раз. В освоенных человеком районах начинается быстрый рост населения. Разрабатываются приемы и способы обработки земли для возделываемых культур, совершенствуется технология содержания скота. Прошедшие преобразования называют второй технической революцией. Развитие сельского хозяйства во многих случаях сопровождалось полным искоренением первоначального растительного покрова на обширных пространствах, освобождалось место для незначительного количества видов растений, отобранных человеком, наиболее пригодных для питания. Эти виды растений постепенно окультуривались и организовывалось их постоянное возделывание.

Распространение сельскохозяйственных культур оказало огромнейшее, нередко катастрофическое влияние на наземные экосистемы. Уничтожение лесов на обширных территориях, нерациональное использование земель умеренных и тропических зон безвозвратно разрушило исторически сложившиеся здесь экосистемы. Вместо естественных биоценозов, экосистем, ландшафтов появились агросфера, агроэкосистемы, агроценозы, аграрные ландшафты и т. д.

Агросфера — глобальная система, объединяющая всю территорию Земли, преобразованную сельскохозяйственной деятельностью человека.

Агроэкосистемы — экосистемы, измененные человеком в процессе сельскохозяйственного производства. Это сельскохозяйственные поля, огороды, сады, виноградники, полезащитные лесные полосы и т. д. Основой агроэкосистем являются агроценозы.

Агроценозы — биоценозы на землях сельскохозяйственного пользования, созданные с целью получения сельскохозяйственной продукции, регулярно поддерживаемые человеком биотические сообщества, обладающие малой экологической надежностью, но высокой продуктивностью (урожайностью) одного или нескольких избранных видов (сортов, пород) растений или животных.

Аграрный ландшафт — экосистема, сформировавшаяся в результате сельскохозяйственного преобразования ландшафта (степного, таежного и т. д.).

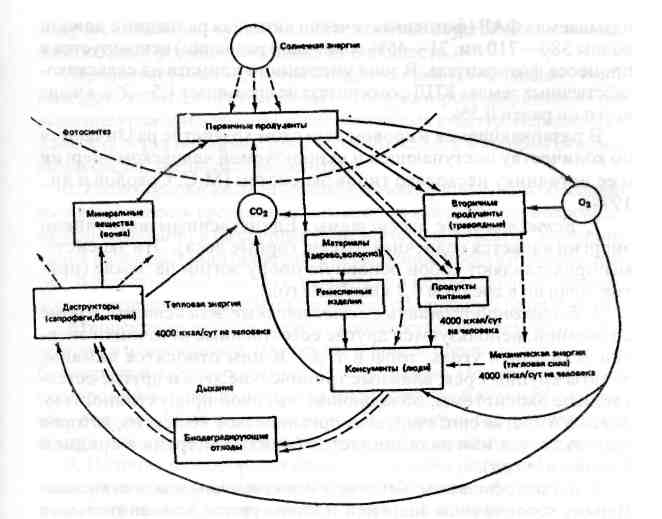

Агроэкосистемы до начала XX в. по М.С. Соколову и др. (1994) были еще достаточно разнообразны: целинные земли, леса, ограниченные районы многоотраслевого оседлого хозяйства характеризовались незначительным изменением мест обитания. Агроэкосистемы имели своих первичных производителей (дикорастущие растения), которыми человек питался непосредственно или косвенно через дичь, домашних животных. Первичные производители- автотрофы обеспечивали человека растительным волокном, лесоматериалами. Человек являлся основным консументом этой экосистемы, в которой имелось также значительное число диких и домашних животных, обладающих большой суммарной массой. Вся потребляемая человеком продукция трансформировалась в отходы (отбросы), разрушаемые и перерабатываемые редуцентами или деструкторами до простых веществ (нитраты, фосфаты, другие минеральные соединения), которые вновь использовались автотрофами в процессе фотосинтеза (рис. 18.4).

Самоочищение земель и вод здесь осуществлялось полностью, и круговорот веществ в экосистеме не нарушался. Приток солнечной энергии, получаемой человеком в виде химической энергии в процессе обмена веществ при питании (около 4000 ккал/ сут. на одного человека), равнялся примерно такому же количеству энергии, которую человек использовал в виде тепловой (сжигание дров) и механической (тягловая сила) энергии.

До XIX в. в процессе аграрной цивилизации использовалась энергия, которая была накоплена в течение одного вегетационного периода первичными консументами, а также аккумулированная в течение многих лет деревьями. Общее же количество используемой одним человеком энергии (около 22 000 ккал/сут.) лишь вдвое превышало энергопотребление человеком неолита (около 10 000 ккал/сут.).

Таким образом, при становлении аграрной цивилизации экосистема человека имела высокий уровень гомеостаза. Несмотря на антропогенное изменение или замещение экосистем, деятельность человека вписывалась в биогеохимический круговорот и не изменяла притока энергии в биосферу.

Необратимые, глобальные изменения биосферы Земли под влиянием сельскохозяйственного производства резко усилились в XX в. В 70—90-х гг. XX в. внедрение интенсивных технологий (монокультура, высокопродуктивные, но незащищенные сорта, агрохимикаты) сопровождалось водной и ветровой эрозией, вторичным засолением, почвоутомлением, деградацией почв, обеднением эдафона и мезофауны, уменьшением лесистости, увеличением распаханности и т. д.

Рис. 1 - Поток энергии и круговорот вещества в аграрной цивилизации (по Ф. Рамаду, 1981)

К антропогенным экосистемам относятся агроэкосистемы и урбосистемы.

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же, как в естественных сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, мыши и т.д.) и редуценты (грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в агроэкосистемах является человек.

Отличия агроценозов от естественных биоценозов:

незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность);

короткие цепи питания;

неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с урожаем);

источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека (мелиорация, орошение, применение удобрений);

искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор осуществляет человек);

отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др. Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и способны существовать только при поддержке человека.

Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы) занимают около 1/3 территории суши, при этом 10% — это пашня, а остальное - естественные кормовые угодья. Агроэкосистемы относятся к фотоавтотрофным — имеют ту же принципиальную схему функционирования с передачей энергии по цепи «продуценты - консументы - редуценты», что и естественные наземные экосистемы. Их отличие заключается в том, что состав, структура и функция управляются не естественными механизмами самоорганизации, а человеком. Как пишет Ю.Одум (1986), человек стоит на вершине экологической пирамиды и стремится спрямить пищевые цепи так, чтобы получать максимальное количество первичной (растениеводческой) и вторичной (животноводческой) продукции нужного качества (Одум, 1986). Кроме того, агроэкосистемы значительно более открыты, чем естественные: с растениеводческой и животноводческой продукцией из них происходит отток элементов питания. Некоторое количество элементов питания теряется, кроме того, за счет вымывания в грунтовые и наземные воды, а также эрозии - смывания или сдувания с полей мелкозема, который является наиболее питательной частью почвы.

Для того чтобы управлять агроэкосистемой (рис. 2), человек затрачивает антропогенную энергию — на обработку почвы и полив, на производство и внесение удобрений и химических средств защиты растений, на обогрев животноводческих помещений в зимнее время и т. д. Количество затрачиваемой антропогенной энергии зависит от избранной стратегии управления. Сельское хозяйство может быть интенсивным (высокие вложения энергии), экстенсивным (низкие вложения энергии) или компромиссным (умеренные вложения энергии). Компромиссная стратегия наиболее целесообразна, так как позволяет сочетать достаточно высокий выход сельскохозяйственной продукции с сохранением условий среды и экономией энергии.

Однако даже при интенсивной стратегии управления доля антропогенной энергии в энергетическом бюджете экосистемы составляет не более 1%. Основным источником энергии для «работы» агроэкосистемы является Солнце.

Человек управляет практически всеми параметрами агроэкосистемы:

составом продуцентов (заменяет естественные растительные сообщества на искусственные посевы сельскохозяйственных растений и посадки плодовых деревьев);

составом консументов (заменяет естественные фитофаги на домашний скот);

соотношением потоков энергии по главным пищевым цепям «растение — человек» и «растение — скот — человек» (специализирует хозяйство на производстве растениеводческой или животноводческой продукции или на равное соотношение того и другого);

непроизводительным оттоком вещества и энергии по дополнительным пищевым цепям: «почва — сорные растения», «культурные растения — насекомые-фитофаги», «хозяин (культурные растения, домашние животные) - паразит», т. е. контролирует плотность деструктивной биоты (Swift, Anderson, 1993)

-популяций сорных растений, насекомых фитофагов, паразитов;

уровнем первичной биологической продукции (улучшая условия для развития растений за счет обработки почвы, удобрений и полива).

Человек управляет агроэкосистемой через биологических посредников, к которым относятся культурные растения, сельскохозяйственные животные, почвенная биота и все прочие организмы, населяющие агроэкосистему (насекомые-энтомофаги и опылители, птицы, растения сенокосов и пастбищ и др.). Посредники играют роль биологических усилителей, позволяющих уменьшать затраты антропогенной энергии.

Способы управления агроэкосистемой совершенствовались в течение десяти тысяч лет истории сельского хозяйства (появились мощная сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения, пестициды, стимуляторы роста и т. д.), однако возможности управления и сегодня по-прежнему ограничиваются целым рядом условий, экологических и биологических:

агроресурсами - климатом (количеством осадков и продолжительностью теплого периода), характером почв и рельефом. От этих условий зависит состав видов и сортов возделываемых растений, видов и пород сельскохозяйственных животных;

потенциалом формирования первичной биологической продукции — верхним пределом эффективности фотосинтеза, который в большинстве случаев не превышает 1 % поступающей солнечной энергии (при особо продуктивных посевах в теплом климате с внесением удобрений и поливом - до 2 %);

максимально возможной долей хозяйственно ценных фракций в урожае - хлопкового волокна, клубней, корнеплодов, зерна и т. д. (например, зерна может быть не больше 40% всей биологической продукции, хотя у пшеницы сорта «Мексикале», выведенного «отцом» Зеленой революции Н. Берлоугом, долю зерна удалось довести до 60 %);

неизоежным рассеиванием энергии при переходе ее с первого трофического уровня на второй (при откорме скота): для получения 1 кг вторичной биологической продукции при откорме бройлеров, свиней и коров необходимо затратить (в пересчете на зерно) соответственно 2, 4 и 6 кг корма;

плодовитостью сельскохозяйственных животных: ограничены верхние пределы яйценоскости кур, численности потомства у коров, свиней и т. д.

Биологические ограничители преодолеть невозможно, хотя влияние ресурсных ограничителей может быть ослаблено при интенсивной стратегии управления (высокие дозы удобрений, полив, создание закрытого грунта, террасирование склонов). Однако, как показал опыт Зеленой революции 60-х годов XX в., когда на поля пришли сверхурожайные сорта, высокие вложения энергии привели к разрушению агроресурсов — почвы, истощению ресурсов воды и ее загрязнению, снижению биоразнообразия. Таким образом, высокие энергозатраты на управление агроэкосистемой экологически неоправданны. Кроме того, энергия сама по себе дефицитна, так как ограничены ресурсы энергоносителей, а производство и транспортировка энергии сопровождаются загрязнением среды.

По этой причине при экологически ориентированном управлении агроэкосистемой и умеренных затратах антропоген ной энергии получение достаточно большого количества сельскохозяйственной продукции высокого качества не снижает устойчивости агроэкосистемы (т. е. обеспечивает сохранение ее агроресурсов).

Чтобы вести сельское хозяйство в соответствии с этими требованиями, человек вынужден ограничивать:

долю пашни (особенно под выгодными, но разрушающими почву культурами - подсолнечник, кукуруза, рис), сохраняя часть агроэкосистемы под многолетними травяными сообществами кормовых угодий или под лесом (естественным или лесопосадками);

вмешательство в жизнь почвы при ее обработке (использовать не отвальные плуги, а рыхлители) и внесения доз минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

поголовье скота.

Кроме того, для экологически ориентированного управления агроэкосистемами он должен:

возделывать виды и сорта культурных растений и разводить породы сельскохозяйственных животных, которые требуют меньших затрат антропогенной энергии (засухоустойчивые виды, не требующие полива, например сорго; лошадей, которые круглый год содержатся на пастбищах, и т. д.);

использовать экологичные севообороты с многолетними травами и сидератами (их зеленую массу не убирают, а запахивают в почву как удобрение) для восстановления плодородия почв;

возделывать поликультуры и сортосмеси, т. е. смеси культурных растений, которые более полно используют агроресурсы и требуют меньших затрат на защиту растений;

рассредоточивать скот по территории агроэкосистемы (содержать его на небольших фермах), чтобы облегчить внесение навоза на поля.

Лекция 6 - ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

То, что здоровье человека определяется качеством окружающей среды, было известно с давних пор. Еще Авиценна определил строгую связь между здоровьем с одной стороны и количеством и качеством ищи и воды, качеством жилья, климатом, одежды и так же условиями работы и тем, что называется социальным стрессом.

Здоровье - состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или патологических отклонений от нормы (определение ВОЗ),

То есть здоровье человека, сбалансированное равновесие тела, духа, а также полный баланс с окружающей средой.

Болезнь – недостаточная приспособленность или адаптация к окружающей среде, плохая реакция организма на неблагоприятные влияния внешней среды выделяют четыре градации здоровья:

простое выживание.

отсутствие расстройств и заболеваний.

уровень подвижной и эффектной работы.

уровень полноценной жизни, благополучие.

Ближе всего к болезням находится состояние простого выживания со способностью особей приспосабливаться к среде обитания можно считать выживание и увеличение численности видов в конкретных условиях. Уменьшение численности видов свидетельство нарушения процессов адаптации, которая ведет к болезни.

Здоровье населения наиболее чувствительный барометр, отражающий состояние любого общества. Основным характером здоровья служат смертельность, заболеваемость, рост инвалидности. Согласно исследованиям ВОЗ здоровье на 50% зависит от условий и образа жизни, на 1/5 от состояния среды и генофонда и на 10% от службы здравоохранения.

Окружающая среда дает человеку существование физической системы поддерживания жизни – воду, воздух, пищу, укрытия, но так же представители многообразной опасности для здоровья. Не менее значительную роль, чем природные факторы, в распространении болезней играет социальная среда человека, в частности географическое распространение населения, занятость, социально - экономическое положение, жилье, питание, общий стиль жизни, уровень культуры, развитие и состояние системы оздоровления.

Необходимо разделять здоровье отдельного человека и здоровье общности людей, называемое популяционным здоровьем.

Уровень полуляционного здоровья характеризуется с помощью осредненных показателей отдельных людей, составляющих общность, с учетом численности изучаемых групп, возрастных и половых признаков.

Показатели здоровья принято разделять на прямые и морбидные.

Прямые отражают величину здоровья, морфологические и функциональные резервы конкретного человека. К прямым показателям относятся физическое развитие, функциональное состояние, биохимический и иммунный статус организма. Они определяются в ходе диспансеризации, исследований, медицинских осмотров.

Следующие показатели — морбидные, поскольку характеризуют отрицательные аспекты здоровья. К ним относятся: заболеваемость — общая, отдельных возрастных групп, инфекционная, неинфекционная, хроническими неспецифическими заболеваниями, отдельными видами заболеваний, заболеваниями с временной утратой трудоспособности, госпитализированная заболеваемость, инвалидизация.

Для измерения здоровья больших групп населения используют медико-демографические показатели — рождаемость, смертность (общая, детская, повозрастная), средняя продолжительность жизни. При анализе этих показателей необходимо учитывать, что уровень здоровья населения является определяющим в формировании значений этих показателей, тем не менее, в основном они характеризуют процесс естественного воспроизводства населения на той или иной территории в зависимости от специфики уклада жизни, уровня экономического и социального развития населения.

Показатели заболеваемости и воспроизводства населения получают в результате ведения государственного статистического наблюдения. В нашей стране существует система сбора информации о состоянии здоровья населения, которая начинается с регистрации обращения больного за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение и обобщается в территориальных отчетах медико-профилактической службы населенных пунктов, краев, областей и страны в целом.

Учет демографических показателей ведется через систему регистрации гражданского состояния — Загсов, а также при проведении всеобщей переписи населения.

Популяционное здоровье формируется в результате взаимодействия экзогенных (природных и социальных) и эндогенных (пол, возраст, наследственность) факторов. Состояние здоровья одного отдельно взятого человека - явление в значительной степени случайное. При этом уровень здоровья представительной группы людей (усредненный уровень здоровья) может служить ярким показателем благотворного или негативного влияния окружающей среды на население.

Существуют различные классификации уровня здоровья. По состоянию здоровья людей можно разделить на четыре группы: абсолютно здоровые, практически здоровые, предболезнь, болезнь (Захарченко М.П., 1995). В современных социогигиенических исследованиях дают более расширенную классификацию:

здоровые;

здоровые с некоторыми функциональными и морфологическими отклонениями;

больные с длительно текущим хроническим заболеванием при сохранении в основном функциональных возможностей организма;

больные с длительно текущим заболеванием в субкомпенсированном состоянии;

тяжелые больные, находящиеся на постельном режиме, инвалиды I—II групп.

Процесс изменения популяционного здоровья тесно связан с историей развития человечества.

Первая эпидемиологическая революция связана с ликвидацией таких причин преждевременной смертности населения, какими являлись инфекционные и паразитарные болезни, высокая детская смертность

Вторая эпидемиологическая революция определяется успехами медицины в области лечения и предупреждения большого перечня болезней с помощью иммунотерапии, химиотерапии, хирургического вмешательства. Оставшиеся причины смерти оказались в группе заболеваний, излечение которых невозможно методами современной медицины. В настоящее время возможным становится продление средней продолжительности жизни до сроков, близких к биологическим пределам, спасение жизней многих ранее нежизнеспособных младенцев, сокращение количества случайных смертей. Все это повышает уровень популяционного здоровья.

Выделяют пять типов популяционного здоровья.

Простое выживание популяции под постоянной угрозой насильственной смерти. Такой примитивный тип здоровья характерен для сообщества охотников, собирателей.

Короткая жизнь, средняя продолжительность жизни большинства населения с высокой вероятностью преждевременной смерти от инфекционных и соматических заболеваний. Такой тип здоровья характерен для цивилизации в условиях аграрной экономики.

Увеличение средней продолжительности жизни большинства населения при повышенной преждевременной смертности части людей в молодом и предпенсионном возрасте от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, несчастных случаев, отравлений и травм. Такой тип близок к современному типу здоровья современных развитых стран.

Продолжительная жизнь большинства населения с надежной и эффективной работоспособностью и здоровой старостью — модернизированный тип. Такой тип здоровья наблюдается в наиболее развитых странах, живущих в постиндустриальных экономических условиях.

5 Полноценная радостная жизнь всей популяции со средней продолжительностью жизни, близкой к биологическим пределам. Этого можно ожидать в будущем в наиболее развитых странах с постиндустриальной экономикой и социальными приоритетами в развитии общества.

Заболевания человека, связанные с загрязнением окружающей среды, непосредственно инициируются через физические системы поддержания жизни: воздух, воду, пищу, укрытие. Поскольку качество воды и пищи в значительной мере определяется почвой, то к перечисленным четырем системам добавляется пятая — почва.

Выше мы уже приводили отдельные примеры влияния загрязненной среды на здоровье человека. Рассмотрим эти вопросы систематически в отношении каждой из физических систем поддержания жизни.

Загрязнение воздуха. Загрязнение воздуха — это результат выброса в атмосферу чужеродных для нее газов, паров, капель и частиц, а также присутствие в нем чрезмерно больших количеств обычных компонентов, например углекислого газа, пыльцы растений, твердых частиц и т. п. Загрязнение обусловлено сжиганием топлива (на энергетических установках, в коммунальных отопительных устройствах, в автомобильных и иных двигателях, в паровых или дизельных локомотивах), работой промышленных предприятий, хозяйственно-бытовой деятельностью населения, курением.

Особое внимание к проблеме загрязнения воздуха привлекли три драматических случая.

В 1930 г. в долине р. Маас в Бельгии в первую неделю декабря тяжелый туман и полная неподвижность воздуха привели к накоплению в приземной атмосфере выбросов близ расположенных предприятий: более 60 человек умерли, что в 10 раз превысило смертность, обычную здесь для этого периода; у многих людей были поражены дыхательные пути.

В 1948 г.

аналогичная ситуация наблюдалась в г.

Донора, (штат Пенсильвания, США), где

почти половина

населения города (12 000 человек) пострадала

от

поражения дыхательных путей, а смертность

резко превысила

статистическую норму (такой же случай имел здесь место и

в 1945 г., но он не привлек тогда внимания).

имел здесь место и

в 1945 г., но он не привлек тогда внимания).

В декабре 1952 г. плотный холодный туман держался над Лондоном в течение четырех дней: избыточная смертность преимущественно от бронхита составила 3500—4000 человек, полностью коррелируя с повышением в воздухе дыма и двуокиси серы.

После этого были зарегистрированы многие другие случаи практически во всех промышленно развитых странах мира. Особую известность приобрели ядовитые смоги Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Лондона, Токио. Однако об общем загрязнении атмосферы мы скажем ниже поскольку сейчас нас интересует лишь влияние загрязнений на состояние здоровья человека.

Чувствительность людей к воздействию загрязнения воздуха зависит от пола, возраста, общего состояния организма, питания, предшествовавших заболеваний, других воздействий. Лица пожилого возраста, дети, курящие, больные, страдающие хроническим бронхитом и коронарной недостаточностью, астмой, поражаются загрязнителями воздуха в большей степени.

Особенно часто в промышленных центрах атмосферный воздух загрязняется двуокисью серы и дымом. Специальные исследования в Великобритании показали, что резкое увеличение концентрации SО2, превышающее 175 мкг/м3 (0,25 ррт), и для дыма 750 мкг/м3, сопровождается незначительным повышением статистического показателя ежедневной смертности; более заметно этот показатель увеличивается при росте концентрации SО2 в воздухе выше 1000 мкг/м3 (0,35 мм ррт) при одновременном росте концентрации дыма до 1200 мкг/м3. Если уровень концентрации SО2 превышал 1500 мкг/м3 (0,5 ррт), а концентрация дыма 2000 мкг/м3, смертность возрастала более чем на 20%. Одновременно отмечается резкий рост числа случаев болезней органов дыхания.

Хотя, как отмечает ВОЗ (1974), случаи острого воздействия атмосферных загрязнителей, приводящие к смертельному исходу, единичны, связанные с ними заболевания распространены очень широко, особенно в промышленных центрах. В городских районах заболеваемость бронхитом вдвое выше, чем в сельских; заболеваемость хроническим бронхитом курящих много выше, чем некурящих людей.

В последнее время уделяется большое внимание вопросу о возможной роли загрязнения атмосферного воздуха в возникновении рака легких. В пользу этого свидетельствует широкое распространение этой болезни в городах и малое в сельской местности, а также присутствие в загрязненном воздухе веществ типа бензапирена, который вызывает рак п экспериментальных условиях.

Однако, хотя более высокий уровень заболевания раком легких и городах — факт установленный, прямой связи загрязнения воздуха с возникновением болезни пока не выявлено. В то же время есть данные о повышении смертности от рака желудка среди курящих людей.

Существенную опасность для здоровья людей представляет загрязнение атмосферного воздуха двигателями внутреннего сгорания, прежде всего автотранспорта в городах, которые выбрасывают в воздух огромные количества окиси углерода, окислов азота, ряда углеводородов, свинца. Локальные концентрации этих веществ, особенно в городских центрах, могут значительно превышать порог токсичности. Окись углерода связывает гемоглобин крови, что препятствует переносу кислорода к жизненным центрам организма, а фотохимические реакции в выхлопных газах приводят к загрязнению воздуха фотохимическими окислителями, многие из которых канцерогенны.

Если SО2, СО2, СО, свинец, дым, фотохимические окислители являются универсальными патогенными загрязнителями атмосферы промышленных районов и городов, то много имеется загрязнителей локального значения, в том числе токсические металлы (РЬ, Нg, Сd, Ве, Мn, Аs). Были зарегистрированы случаи острого и хронического отравления бериллием в районах, прилегающих к источникам его выбросов в атмосферу. Бериллий наряду с ртутью и асбестом считается опасным для здоровья загрязнителем атмосферного воздуха. С повышенным содержанием марганца в воздухе связывается усиление заболеваемости пневмонией, ухудшение здоровья детей. В районах размещения предприятий по очистке нефти, производству целлюлозы, бумаги, содержащих серу красителей, кожевенному производству в воздух выбрасывается большое количество меркаптанов (общая формула R—SН) и сероводорода, обла дающих резко выраженным токсическим действием. В результате аварии газоочистной установки на заводе в Поса-Рике в Мексике в 1950 г. в атмосферу в течение 20 мин было выброшено много сероводорода; последствием катастрофы явилась смерть 22 человек и госпитализация 320 человек, проживавших в районе завода, на котором произошла катастрофа.

При локальном загрязнении атмосферного воздуха фторидами отмечены случаи крапчатости зубной эмали, развития флюороза у детей. Загрязнение воздуха хлором в результате аварий, как правило при перевозках, не раз приводило к массовому отравлению людей и повреждению растительности. Потенциальной токсичностью обладает и хлористый водород.

С загрязнением воздуха биогенными веществами связаны различные аллергии у лиц с повышенной чувствительностью (к плесени, пыли, красителям, волокнам, цветочной пыльце). Риниты и астма аэроаллергенного происхождения наиболее широко распространены в странах Северной Америки и Западной Европы. В Мали и Буркина-Фасо обнаружена четкая связь бактериального загрязнения воздуха с эпидемиями цереброспинального менингита. Известны случаи эпидемий лихорадки, гистоплазмоза, сибирской язвы, кокцидиодомикоза, связанные с загрязнением воздуха соответствующими патогенами.

Загрязнение воды. Согласно ВОЗ (1974), воду следует считать загрязненной, если в результате изменения ее состава или состояния она становится менее пригодной для любых видов водопользования, в то время как в природном состоянии она соответствовала предъявляемым требованям. Это определение включает физические, химические и биологические свойства воды, а также наличие в ней посторонних жидких, газообразных, твердых и растворенных веществ.

Человек потребляет ежедневно довольно много воды: для удовлетворения жизненных потребностей — 5 л; на нужды личной гигиены и для бытовых потребностей — 40—50 л; сельский житель, занимающийся земледелием и животноводством — 100 л; для промышленных целей и поливного земледелия — 400—500 л на душу населения ежесуточно. В этой связи опасность загрязнения воды рассматривается особенно остро и, прежде всего, с точки зрения здоровья человека.

Обычно загрязнение воды связано с регулярным сбросом в водоисточники сточных вод (промышленных, бытовых, сельскохозяйственных), а также с поверхностным и дренажным стоком с сельскохозяйственных угодий. Могут иметь место и случайные или преднамеренные (заражение воды при военных действиях или диверсиях) загрязнения воды, часто с очень серьезными последствиями для здоровья людей. В последние десятилетия особенно усилился сток загрязнителей с полей в связи с ростом применения удобрений, пестицидов и строительством ирригационных сооружений, в то время как промышленные и коммунальные стоки все более и более очищаются.

Загрязнению, как правило, подвергаются поверхностные воды. Подземные воды обычно чистые, поскольку почва является превосходным биологическим и химическим фильтром. Особенно загрязняются прибрежные воды морей (сток с побережья, очистка и аварии кораблей, захоронение отходов, использование богатств морского дна), а также непроточные или слабопроточные водоемы.

Неблагоприятные последствия для здоровья человека могут иметь место не только при непосредственном использовании загрязненной воды для питья, приготовления пищи или в гигиенических целях, но и через длинные пищевые цепи типа вода — почва — растения — животные — человек или вода — планктон — рыбы — человек Многие болезни человека вызываются водными или связанными в своем жизненном цикле с водой организмами-переносчиками. На здоровье людей отражаются все виды загрязнения воды: биологического, химического, радиоактивного (табл. 9).

Заражение воды патогенными организмами может быть результатом природных процессов в связи с теми или иными особенностями природного комплекса (см. предыдущий параграф), но может быть и результатом действия человека, особенно в связи со сбросом коммунальных или животноводческих отходов в водоисточники. Бактериальное загрязнение воды является непосредственной причиной таких серьезных эпидемических заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия, детская диарея и другие кишечные инфекции. С употреблением загрязненной вирусом воды связаны инфекционный гепатит, вся группа заболеваний, вызываемых паразитами (амебами, гельминтами, гвинейским червем).

При контакте человека с загрязненной водой (купание, стирка, работа, рыбная ловля, спорт) может иметь место проникновение через кожу различных паразитов, вызывающих тяжелые заболевания, особенно характерные для развивающихся стран тропиков и субтропиков: шистосомиазис (внедрение трематод шистосом), дерматит, или «чесотка пловцов» (внедрение циркарий некоторых шистосом), анкилостомидоз (внедрение нитевидных личинок круглого червя Апсу1оstoma duodenale или Nесаtоr атеriсапиs), стронгилоидоз (внедрение нематоды Strongyloides strecoralis). К бактериальным инфекциям, передаваемым путем контакта с водой, относится лептоспироз. В отношении паразитарных инфекций особенно опасны сельские водоемы многоцелевого назначения, а также загрязненные пляжи рек, озер и морей.

Химические загрязнители воды оказывают прежде всего непосредственное токсическое действие на человека при попадании в пищеварительный тракт. Кроме того, они могут нарушать водные экосистемы (уэтрофикация водоемов, например) и накапливаться в водных животных, употребляемых в пищу (соли тяжелых металлов, хлорорганические пестициды). Необходимо иметь в виду и комплекс протекающих в водной среде биохимических и химических реакций, связанных с различными превращениями загрязнителей, причем продукты этих превращений могут быть более токсичными, чем исходные загрязняющие вещества.

Среди химических загрязнителей воды особое место занимают нитраты по глобальным масштабам распространения этого загрязнения. Если обычная природная концентрация нитратов в поверхностных природных водах не превышает 5 мг/л, то отмечено очень много случаев существенного превышения этой величины. При исследовании вод 2000 скважин сельских районов штата Саскачеван в Канаде было найдено содержание нитратов более 20 мг/л в 25,5% случаев, более 50 мг/л в 18,8 и более 300 мг/л в 5,3% всех скважин. В Чехословакии средняя концентрация нитратов в воде, употреблявшейся заболевшими метагемоглобинемией, колебалась от 18 до 257 мг/л, а в 75% случаев превышала 100 мг/л. Дети, особенно новорожденные, и молодежь восприимчивы к избытку нитратов в воде и пище (промышленное детское питание). Международный стандарт содержания нитратов в питьевой воде, установленный ВОЗ в 1971 г., — максимум 45 мг/л.

Интоксикация человека солями тяжелых металлов, содержащимися в воде или в употребляемых в пищу животных, была отмечена во многих случаях.

Эндемическая интоксикация мышьяком была описана в Латинской Америке при концентрации его в питьевой воде 0,6—0,8 мг/л и в западной части Тихого океана (0,24— 0,96 мг/л). Некоторые морские моллюски и креветки накапливают до 50—100 мг и более мышьяка на 1 кг веса. Интересно отметить, что токсическое действие мышьяка, как кадмия и ртути, нейтрализуется селеном, хотя известен случай отравления селеном (селеноз) при употреблении воды с концентрацией селена 9 мг/л.

Наибольшую известность, как классический, приобрел случай ртутного отравления людей на побережье залива Минамата в Японии при концентрации ртути в воде 1—10 мг/л и в донном осадке 30—40 мг/кг. В результате отравления метиловой ртутью более 200 человек умерло и многие сотни людей приобрели необратимые изменения мозга — «болезнь минамата». Отравление было связано с потреблением в пищу рыбы и моллюсков, выловленных в водах залива.

В ряде стран была отмечена достоверная обратная связь между жесткостью питьевой воды и смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы: в районах с мягкой питьевой водой значительно чаще встречаются заболевания атеросклерозом, дегенеративные поражения сердца, гипертония (ВОЗ, 1974).

Загрязнение пищевых продуктов. Загрязнение пищевых продуктов также может представлять непосредственную угрозу здоровью человека. Оно может быть биологическим, химическим и радиоактивным. Через пищу человеку могут передаваться две группы патогенных организмов: 1) организмы, ассоциируемые с эндогенными инфекционными заболеваниями животных, которые могут передаваться человеку (зоонозы): вирусы, бактерии, грибки, простейшие, гельминты; 2) микроорганизмы., присутствующие в среде и попадающие в пищу. Загрязнение пищи может происходить на всех этапах "ее движения к человеку: в первичном производстве, переработке, транспортировке, хранении, распределении, приготовлении.

Загрязнение микроорганизмами мяса и мясных продуктов, полученных от здоровых животных, возможно во время забоя, разделки туш и обработке. Молоко может загрязняться при доении, перевозке, хранении и переработке. Рыба загрязняется при развитии в загрязненной воде или в процессе хранения и переработки.

К опасным последствиям приводит химическое загрязнение продуктов питания. В недавнем прошлом в пищевые продукты попадало много свинца и мышьяка в результате использования арсената свинца в качестве инсектицида; сейчас этот препарат не применяется. Мышьяк может загрязнять пищевые продукты при использовании содержащих его пестицидов.

Особенно много загрязняется пищевых продуктов ртутью, обладающей сильным токсическим действием. Рыбы, например, концентрируют ртуть в тысячекратном размере по отношению к ее концентрации в воде, особенно некоторые глубоководные морские рыбы (тунец, рыба-меч). Причем у рыб накапливается наиболее токсичная форма — метиловая ртуть, прочно связанная с сульфгидрильными группами белков. Соединения ртути, в том числе метиловой, используются при протравливании зерна, а незаконное использование такого зерна для производства продуктов питания или на корм скоту вызывают отравление людей. Наиболее крупный случай отравления людей хлебом, испеченным из протравленного ртутными препаратами зерна, зарегистрирован в Ираке в 1971 —1972 гг., когда было госпитализировано 6000 человек, а умерло 500 (ВОЗ, 1974).

Недостаточно насыщенное белками питание и употребление большого количества алкоголя способствуют отравлению кобальтом, который иногда добавляется в пиво для создания устойчивой пены и предупреждения фонтанирования. При этом возникает сердечная недостаточность и нередки смертельные исходы. Случаи эти описаны в Канаде, США, Бельгии.

При консервировании продуктов пища может загрязняться оловом, особенно при добавках нитратов в качестве консерванта. Известны многочисленные случаи отравления оловом при употреблении фруктовых соков из металлических банок. При отравлении марганцем, концентрируемым некоторыми морскими организмами до уровня 0,1—30 мг/кг, наблюдаются неврологические нарушения и синдром паркинсонизма.

В результате добавления нитратов натрия в пищевые продукты для их консервирования (сельдь, колбасы и др.) в них может появиться нитрозодиметиламин и другие нитрозосоединения, обнаружившие канцерогенность в опытах на животных (в норвежской сельди было обнаружено до 30—100 мг/кг нитрозодиметиламина).

Широкую известность получили случаи отравления хлебом, в частности в Саудовской Аравии, при использовании хлорорганических инсектицидов (эндрин, ДДТ, гексахлорциклогексан — линдан). Остаточные концентрации этих веществ часто обнаруживаются в продуктах питания, что вызвало в свое время серьезное беспокойство по поводу применения ДДТ и его запрещение в ряде стран. То же относится и к фосфорорганическим инсектицидам (известны многочисленные случаи отравления паратионом, в том числе со смертельным исходом). Совместная перевозка паратиона и пшеничной муки на судах привела к массовому отравлению хлебом в Мексике в 1967 г. Широко используемый в земледелии карбаматный инсектицид карбарил поступает в организм человека с мясом, рыбой и домашней птицей в количестве около 0,02 мг ежесуточно. Было подсчитано что ежесуточно в среднем в течение пятилетия в организм человека с пищей поступает 0,0001 мг/кг всех гербицидов. В своей монографии о вредном влиянии пестицидов на здоровье людей в развивающихся странах. Британские монополии в том, что они сознательно преуменьшают токсичность своей продукции и ее опасность для окружающей среды, здоровья и жизни людей: даже по официальным данным 375 тыс. человек в развивающихся странах ежегодно серьезно отравляются пестицидами, а около 10 тыс. из них умирают.

Токсическое загрязнение некоторых продуктов питания может быть и результатом их обработки. Так, было выявлено поступление в организм людей канцерогенного бензапирена с копчеными продуктами.

Ряд неблагоприятных последствий для здоровья людей вызывает и неограниченное, бесконтрольное употребление различных стимуляторов роста и добавок к кормам животных, в частности антибиотиков. Одним из последствий этого служит появление устойчивых к антибиотикам штаммов патогенных микробов, передаваемых от животных человеку, что создает серьезные проблемы для медицины. Могут быть и аллергические реакции и явления интоксикации.

Пищевые продукты могут содержать ядовитые вещества и природного происхождения, например некоторые микотоксины (широкое распространение рака печени в Кении, Мозамбике и ряде других стран связывают с потреблением афлатоксина с арахисом, маниокой и другой растительной продукцией, зараженной некоторыми штаммами аспергиллов). Широко известны отравления токсинами спорыньи (Claviceps purpurea): «антонов огонь», затем некроз и отторжение омертвевших тканей, судороги, галлюцинации, «танцевальная мания». Сейчас случаи отравления токсинами спорыньи редки, но во Франции они были отмечены в 1951 г. Описаны многочисленные случаи отравления людей устрицами, мидиями, венерками, естественным кормом которых служат содержащие биотоксины планктонные динофлагеллаты, в 10% случаев приводящие к смерти от паралича дыхания. В Японии в определенные месяцы года часты случаи отравления моллюсками-венерупинами (смертность 30%). Там же часты случаи отравления (зарегистрировано в 1952—1955 гг. 2874 случая, причем 10 — со смертельным исходом) при употреблении в пищу осьминогов. Наиболее распространенной формой ихтиосаркотоксизма служит острый гастроэнтерит, связанный с отравлением рыбой. Известно около 400 видов рыб, мясо которых содержит биотоксины. Если при обычных отравлениях рыбой летальность составляет 7%, то при отравлении рыбой семейства Теtгаоdоntidae (около 40 видов) она повышается до 60%. Наибольшее отравление, согласно мировой статистике, связано с рыбой семейства Scombridae (скумбрия, тунец), прежде всего в результате ее неправильного хранения.

Имеются случаи естественного накопления радиоактивных изотопов (65Zп, 55Fе, 90Sг) водными животными, употребляемыми в пищу (устрицы, щука, лосось, тунец), что может представлять серьезную угрозу здоровью человека.

Загрязнение почвы. Загрязнение почвы связано с применением в сельском и лесном хозяйствах пестицидов, избыточным внесением удобрений на полях, внесением вредных веществ ирригационными водами, накоплением отходов промышленности, полеводства и животноводства, антисанитарным состоянием населенных мест и рекреационных зон, а также выпадением атмосферных загрязнений в локальном и глобальном масштабе. Во многих странах мира, особенно в развивающихся, в связи с общим плохим санитарным состоянием среды первостепенное значение имеет загрязнение почвы патогенными организмами. В связи с ростом добычи полезных ископаемых и развитием производства все большее значение приобретает загрязнение почвы серой, тяжелыми металлами, нефтепродуктами. Все почвенные загрязнители могут включаться в пищевые цепи и в конечном итоге с продуктами питания попадать в кишечно-желудочный тракт либо попадать в воду и через нее в человека.

Особо серьезное значение имеет зараженность почв кишечными паразитами, особенно в развивающихся странах, что связано с антисанитарным удалением физиологических отходов и почти повсеместным отсутствием закрытой канализации: около одной трети населения мира поражено анкилостомидозом и одна четверть населения имеет в желудочно-кишечном тракте Аsсаris 1итbricoides. Много и других гельминтов попадает в человека из почвы.

Загрязнение почвы патогенными организмами влияет на здоровье людей тремя путями.

Во-первых, через цепь человек — почва — человек, в которой патогены выделяются зараженным человеком и через почву (прямой контакт) передаются другому, либо через выращенные на зараженной почве овощи и фрукты. Таким путем в человека поступают кишечные бактерии и простейшие, вызывающие холеру, сальмонеллез, бациллярную дизентерию (шигеллез), брюшной тиф и паратифы, амебиаз; переносчиками патогенов могут быть и мухи, размножающиеся в загрязненной отходами почве. Таким же путем проникают в человека через почву черви-паразиты (геогельминты), яйца и личинки которых приобретают инвазионные свойства лишь после инкубации в почве: Аsсаris 1итbricoides (аскарида), Trichuris trichura (власоглав), Necator americanus, Апсу1оstoma duodenale, Strongyloides stercoralis. С внедрением в человека геогельминтов связано истощение организма, потеря крови, анемия. ВОЗ считает, что уничтожение гельминтов в жарких странах существенно улучшило бы здоровье населения этих территорий. Несмотря на значительный прогресс человечества в последнее столетие, по-прежнему отсутствие закрытой канализации на значительной территории мира, в том числе в сельских местностях развитых стран, способствует сохранению патогенных организмов, передаваемых через почву. Этому же способствует и недостаточная биологическая очистка сточных вод, используемых в земледелии.

Во-вторых, через цепь животные — почва — человек, в которой патогены животных передаются человеку путем прямого контакта с почвой, загрязненной выделениями инфицированных животных. Почва играет основную роль в распространений зоонозов (заболеваний;животных, передаваемых человеку), к которым относятся следующие болезни:

1 лептоспироз (в районах разведения крупного рогатого скота, а иногда овец, коз и лошадей; на орошаемых полях, особенно на плантациях риса и сахарного тростника); лептоспиры, переносчиками которых служат различные грызуны, проникают из почвы в человека через слизистые оболочки и поврежденную или мацерированную кожу;

2 сибирская язва, вызываемая Васillus anthracis, споры которых сохраняют жизнеспособность в почве многие годы;

3 лихорадка Ку, вызываемая риккетсией Соxiella burnetii, распространенной почти по всему миру и в обилии содержащейся в почве и пыли, особенно в загонах овец;

4 ползучая сыпь, вызываемая мигрирующими под кожей личинками почвенных нематод, которыми особенно поражаются дети, играющие на почве с фекалиями зараженных кошек и собак;

5 листериоз;

6 инфекции, вызываемые С1оstridium perfringens;

7 лимфоцитарный хориоменингит;

8 южноамериканская геморрагическая лихорадка;

9 туберкулез;

10 туляремия.