Лекция первая - Экология как наука

Невозможно себе представить ни один вид человеческой деятельности, прямо или косвенно не связанный с воздействием на окружающую природную среду. Научно-технический прогресс и связанные с ним преобразования привели к большим изменениям в мире: создан мощный промышленный и аграрный потенциал, бурно развиваются все виды энергетики, транспорта, связи.

Вместе с тем резко ухудшилось состояние природной среды, возникла реальная угроза истощения природных ресурсов и нарушения глобальных биосферных динамических равновесий.

Специалист в любой сфере деятельности должен обладать экологическими знаниями, понимать сущность современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в причинной обусловленности возможных негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, уметь квалифицированно оценить характер, направленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на природную среду, увязывая решение производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных требований, вырабатывать и осуществлять научно обоснованные решения экологических проблем.

На современном этапе слово «экология» превратилось в одно из самых расхожих, которым стали пользоваться не только ученные, но и экономисты, политики и даже домохозяйки.

Этим словом обозначают многие науки в той или иной мере связанные с изучением взаимодействия организмов и окружающей среды.

Однако первоначально этим словом обозначали отрасль биологической науки, которая изучала отношения организмов и окружающей среды.

Экология (в переводе с греческого – «учение о доме») – наука, изучающая все сложные взаимоотношения и взаимосвязи в природе или наука о взаимоотношениях между организмами и средой их обитания.

Впервые термин экология был предложен немецким ботаником Э. Геккелем в 1866 году и получил широкое распространение. В начале экология существовала как отрасль биологии в тесной связи с другими естественными науками – химией, физикой, геологией, географией, почвоведением, математикой. Самостоятельной наукой экология стала на рубеже 19-20 веков. В 1910 году на 3-м съезде ботаников было принято решение о выделении экологии в самостоятельную науку. В начале существовала резкая грань между экологией животных и растений, а со временем на основании ряда общих закономерностей и принципов, была создана основа общей экологии.

Но уже в конце 20 века содержание экологии несколько расширилось и значительно изменилось ее место в системе наук. Экология стала наукой изучающей структуру и функцию природы в целом, наукой о биосфере, наукой изучающей взаимосвязи всего живого на нашей планете между собой и с окружающей средой. Т.е. экология стала междисциплинарной наукой исследующей многокомпонентные и сложные многоуровневые системы в природе и обществе.

Предметом экологии является изучение условий, закономерностей существования, формирования и функционирования экосистем.

Объектом экологии является экосистема.

Основными задачами экологии являются:

- Изучение общего состояния современной биосферы, условий его формирова6ния и причин изменений под влиянием природных и антропогенных факторов;

- Прогнозирование динамики состояния биосферы во времени и пространстве;

- Разработка (с учетом основных экологических законов) путей гармонизации взаимоотношений человеческого общества и природы, сохранение способности биосферы к самоочищению, саморегулирования и самовосстановления.

- Глубокое изучение функциональной структуры и метаболизма экосистемы всех уровней;

- Определение основных факторов, обеспечивающих динамическое равновесие различных экосистем;

- Исследование характера реакций экосистем на различные виды антропогенного воздействия;

- обоснование рациональной формы взаимодействия природы и человека общества.

- Раскрытие места и роли человека, цивилизации, техносферы в существовании экосферы планеты Земля с позиций экологических законов. Нахождение и уточнение естественнонаучных критериев, определяющих экологическую совместимость человека и биосферы и количественные пределы развития техносферы.

- Экологизация сознания людей: формирование новой идеологии и методологии гуманистического экоцентризма, направленной на переход к экологически ориентированной постиндустриальной цивилизации, на экологизацию экономики, производства, политики, образования.

- Всеобъемлющая диагностика состояния природы планеты и ее ресурсов; определение порога выносливости живой природы планеты - биосферы по отношению к антропогенной нагрузке, т.е. к тем помехам и утратам - изъятию биологических ресурсов, загрязнению среды, изменениям климата, которые наносятся человеческой деятельностью, и выяснение степени обратимости этих изменений.

- Оптимизация экономических, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития общества и государства.

Таким образом, экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и неорганической природой, которая их окружает, о связях в системах, которым подчиняется существование организмов, о структуре и функционировании этих систем.

Сегодня, исходя из основных свойств живого, выделяют следующие уровни организации живой материи:

клетка→ткань→орган→организм→популяция→биоценоз→экосистема→биосфера.

Т.е. совокупность клеток, выполняющих разные функции, составляют организм, совокупность особей одного вида, занимающих определенную территорию - популяцию, совокупность популяций – биоценоз, экосистему, совокупность экосистем Земли – биосферу. Взаимодействие с физической средой (энергией и веществом) на каждом уровне обуславливают существование определенных функциональных систем.

Экология изучает системы, которые находятся выше организменного уровня, т.е. такие, в состав которых входят отдельные группы организмов и между которыми обязательно должны возникать какие либо взаимоотношения, а также между ними и окружающей средой. Однако четких границ между отдельными уровнями организации живых систем не существует, поскольку необходимо принимать во внимание и такие факторы как взаимозависимость и взаимовлияние. Например, отдельный организм не способен к долгому изолированному существованию вне границ своей популяции, также как и отдельный орган вне организма. Следовательно, экология изучает явления, занимающие шесть уровней организации живой природы:

организма,

популяции,

вида,

биоценоза,

биогеоценоза,

биосферы.

В структуре современной экологии Н. Ф Реймерс (1994) выделяет следующие крупные разделы экологии как науки:

теоретическая экология (биоэкология, общая экология), прикладная экология, а также экология человека и социальная экология.

Теоретическая экология вскрывает общие закономерности организации жизни, в том числе в связи с антропогенным воздействием на природные системы.

Прикладная экология изучает механизмы разрушения биосферы, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы рационального природопользования. Естественнонаучной основой прикладной экологии служат законы, правила и принципы фундаментальной (теоретической) экологии.

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается глобальная экология, объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. В настоящее время появились такие дисциплины, как социальная экология, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество — природа» и экология человека, в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром

Общая экология – изучает законы формирования структуры, функционирование, развитие и гибель природных экосистем, определяет влияние отдельных элементов систем или созданных ими подсистем на целостные качества биокостного образования.

Выделяют 5 разделов общей экологии:

Аутэкология (Шретер, 1896)- раздел общей экологии, изучающий взаимосвязи представителей вида с окружающей их средой. Этот раздел экологии определяет границы устойчивости вида и его отношение к различным экологическим факторам, а также изучает влияние среды на морфологию, физиологию и поведение организмов.

Демэкология (Швердтфегер, 1963), или экология популяций, описывает колебания численности разных видов и устанавливает их причины, а также их взаимодействие с другими популяциями.

Синэкология (Шретер, 1902), или экология сообществ, которая анализирует отношения между особями, принадлежащим к разным видам данного сообщества, а так же между ними и окружающей средой.

Биогеоценология, или экосистемология, изучает биогеоценотический слой земного шара, в частности конкретные биогеоценозы, в которых взаимодействуют биоценозы и абиотическая среда.

Биосферология (глобальная экология) изучает биосферу как единое планетарное целое, выясняет закономерности эволюции биосферы.

Кроме того, она классифицируется по конкретным объектам и средам исследования, т.е. различают экологию животных, экологию растений, экологию моря и т. д.

Экология, как и другие науки, базируется на общенаучных, кибернетических, биологических, геологических, географических, физико-химических законах.

Н.Ф. Реймерс выделяет 250 законов, закономерностей, принципов и правил которые использует экология.

Наиболее важные из них:

- Закон ограниченности природных ресурсов.

- Закон уменьшения природно-ресурсного потенциала в границах одной экономической системы.

- Закон пирамиды энергий.

- Закон равнозначности всех условий жизни.

- Закон развития природной системы за счет окружающей среды.

- Закон совместного действия природных факторов.

- Закон ускорения эволюции

- Закон экологической корреляции.

Обобщая закономерности структуры и функционирования биосферы, американский эколог Б. Коммонер (1974) сформулировал четыре афоризма: «Все связанно со всем», «Ничто не дается даром», «Все должно куда-то деваться» и «Природа знает лучше».

Первый закон «Все связанно со всем» отражает наличие в биосфере сложной сети взаимосвязанных прямых и обратных связей, многие из которых пока остаются неизученными. Он будто предостерегает от необдуманного вмешательства в биосферу, когда влияние на тот или иной ее компонент может вызвать целую серию непредусмотренных и незапланированных последствий, т.е. отражает существование сложнейшей сети взаимодействий в экосфере.

Второй закон «Все должно куда-то деваться» подчеркивает незыблемость для биосферных процессов закона сохранение материи. Потребляя естественные ресурсы, человек всегда должен сознавать, что получаемые при этом отходы, как и сам ресурс, после его «потребления», остаются в биосфере, и обязательно будут влиять на биогеохимические циклы. Он позволяет по-новому рассматривать проблему отходов материального производства. Огромные количества веществ извлечены из Земли, преобразованы в новые соединения и рассеяны в окружающей среде без учета того факта, что «все куда-то девается». И как результат — большие количества веществ зачастую накапливаются там, где по природе их не должно быть.

Третий закон «Природа знает лучше» утверждает, что структура биосферы и биогеохимические циклы, которые реализуются в ней, являются продуктом эволюционного развития в течение многих миллионов лет, в результате которого соответственно принципу оптимальности были отобранные наилучшие решения и варианты. Этот закон ориентирует на всестороннее изучение биосферных структур и процессов, на заботливое отношение к ним в процессе любого вида деятельности.

Т.е. он вытекает того, что «структура организмов ныне живущих существ или организмов современной природной экосистемы — наилучшие в том смысле, что они были тщательно отобраны из неудачных вариантов и что любой новый вариант, скорее всего, будет хуже существующего ныне». Этот закон призывает к тщательному изучению природных экосистем, сознательному отношению к преобразующей деятельности. Без точного знания последствий преобразования природы недопустимы никакие ее «улучшения».

Четвертый закон «Ничто не дается даром» ориентирует на понимание «бюджета» биосферы, в котором энергетические потоки грают роль универсальной валюты. Любая биосферная структура развивается только за счет энергетических и информационных ресурсов, и потому потребление невосстановимых источников энергии ограниченно их фактическим запасом и не может быть бесконечным, т.е. этот закон объединяет предшествующие три закона, потому что биосфера как глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которой ничего не может быть выиграно или потеряно и которая не может являться объектом всеобщего улучшения; все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому векселю нельзя избежать; он может быть только отсрочен.

В законах Б. Коммонера обращается внимание на всеобщую связь процессов и явлений в природе: любая природная система может развиваться только за счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды. Пока мы не имеем абсолютно достоверной информации о механизмах и функциях природы, мы, подобно человеку, не знакомому с устройством часов, но желающему их починить, легко вредим природным системам, пытаясь их улучшить. Иллюстрацией здесь может служить то, что один лишь математический расчет параметров биосферы требует безмерно большего времени, чем весь период существования нашей планеты как твердого тела.

Дальнейшее развитие экологии потребовало привлечение арсенала ряда наук - биологии, географии, химии кибернетики, медицины, социологии и др.

Экология, как комплексная наука использует достаточно широкий арсенал методов, который обеспечивает тесную связь экологии с другими науками, которые можно разделить на три основные группы:

- Методы сбора информации (полевые наблюдения) – включают в себя все классические методы исследования состояния экологических объектов, направленных на накопление фактического материала о составляющих компонентах исследуемых участков экосистемы, биосферы.

- Экспериментальные методы – получение информации с помощью постановки эксперимента.

- Методы моделирования – это построение, проверка, исследование моделей и интерпретация полученных результатов.

Разнообразие исследовательских и прикладных задач влечет за собой и разнообразие применяемых в экологии методов.

Системный подход пронизывает большинство экологических исследований, так как любой объект экологии представляет собой систему или часть системы в силу всеобщей связи элементов живой природы.

Методы регистрации и оценки состояния среды являются необходимой частью любого экологического исследования. К ним относятся метеорологические наблюдения; измерения температуры, прозрачности, солености и химического состава воды; определение характеристик почвенной среды, измерения освещенности, радиационного фона, напряженности физических полей, определение химической и бактериальной загрязненности среды и т.п.

К этой же группе методов следует отнести мониторинг - периодическое или непрерывное слежение за состоянием экологических объектов и за качеством среды. Большое практическое значение имеет регистрация состава и количества вредных примесей в воде, воздухе, почве, растениях в зонах антропогенного загрязнения, а также исследования переноса загрязнителей в разных средах.

Методы количественного учета организмов и методы оценки биомассы и продуктивности растений и животных лежат в основе изучения природных сообществ. Для этого применяются подсчеты особей на контрольных площадках, в объемах воды или почвы, маршрутные учеты, отлов и мечение животных, наблюдения за их перемещениями с помощью телеметрии и другие средства вплоть до аэрокосмической регистрации численности стад, скоплений рыбы, густоты древостоя, состояния посевов и урожайности полей.

Методы изучения взаимоотношений между организмами во многовидовых сообществах составляют важную часть системной экологии. Здесь также важны натурные наблюдения и лабораторные исследования пищевых отношений, пищевого поведения.

Методы математического моделирования приобретают все большее значение в экологии. Потребность в них для целей управления и прогнозирования очень велика. Существуют близкие к реальным процессам математические модели техногенных эмиссий, распространения загрязнителей в атмосфере, самоочищения реки.

В последние годы благодаря мощным компьютерам нового поколения и новым средствам программирования появилась возможность численного решения ряда сложных системных экологических задач.

Как и большинство наук – экология имеет свою предысторию. Первые сведения об экологических представлениях человека датируются теми же годами, что и появление письменности. Зачатки будущей науки содержались в самых ранних письменных памятниках культуры древности — в египетских «текстах пирамид» (XXV—XX вв. до н.э.), в аккадской мифологии Вавилона (XXII—XVIII вв. до н.э.), в индийских эпических поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна» (VI—IV вв. до н.э.). Первыми экологами можно считать древнегреческих поэтов и философов — Гомера, Фалеса, Эмпедокла, Гиппократа, Демокрита, Платона, Аристотеля, Теофраста и римских прагматиков — Варрона, Сенеку, Плиния Старшего и многих других. В истории экологии можно выделить несколько этапов.

Первый этап начался с «Истории животных» Аристотеля, в которой он описал более 500 видов известных ему животных и рассказал об их поведении. Этот этап характеризовался накоплением фактического материала и первым опытом его систематизации. К этому периоду относятся труды Теофраста, Плиния Старшего, Авиценны, Разеса, Альберта Великого, Цезальпиния, Турнефора, Трамбле, Левенгука, Палласа (Зоография), Ломоносова (О слоях земных), Ламарка (философия зоологии). В этот период по мере развития зоологии и ботаники происходило накопление фактов экологического содержания, свидетельствующих, об особом прогрессивном подходе к изучению явлений природы, а также об изменениях организмов в зависимости от окружающих условий. То есть начала складываться экологическая точка зрения на изучаемые явления природы.

Второй этап развития науки связан с крупномасштабными ботанико-географическими исследованиями в природе. К этому периоду относятся работы Гумбольдта (Идеи о географии растений), Глогера, Декандоля, Эверсмана, Рулье, Северцова, Бекетова, Дарвина (Происхождение видов). Исследования этого периода показали, что взаимоотношения живых существ и связи их с неорганическими компонентами среды – большая самостоятельная область исследований.

Победа эволюционного учения в биологии открыла третий этап в истории экологии, для которого характерно дальнейшее увеличение числа и глубины работ по экологическим проблемам. В этот период завершилось отделение экологии от других наук. Экология, родившись в недрах биогеографии, в конце 19 века благодаря учению Дарвина превратилась в науку об адаптациях организмов. Во второй половине 19 века содержанием экологии являлось главным образом изучение образа жизни животных и растений, их адаптивности к климатическим условиям. К этому периоду относятся работы Геккеля, Бекетова, Мебиуса, Докучаева, Бородина. В 1910 г на Ботаническом конгрессе в Брюсселе экология растений разделилась на экологию особей и экологию сообществ. По предложению Шретера экология особей была названа Аутэкологией, а экология сообществ – синэкологией.

В XX столетии теоретический арсенал экологии быстро пополнялся, поэтому этот период называют «золотым веком» теории экологии. Формировались экологический лексикон и система представлений об особенностях отношений организмов и условий среды на разных уровнях организации:

особи;

популяции (более или менее ограниченной в пространстве совокупности особей одного вида с числом, достаточным для самоподдержания);

сообщества (совокупности организмов разных видов одной или нескольких систематических групп в пределах одного местообитания);

экосистемы (совокупности организмов и условий среды, включая и самую большую экосистему Земли — биосферу). Совокупность совместно обитающих видов (без условий среды) называется биоценозом. Этот научный термин был предложен К. Мебиусом в 1877 г. После введения в научный обиход понятия «экосистема» в нем отпала необходимость, так как без условий среды биоценоз существовать не может. Совокупность видов, составляющих живое население экосистемы, можно называть биотой.

Для экологии этого периода был характерен «романтический» дедуктивно-гипотетический подход, руководствуясь которым исследователи стремились вывести общие законы отношений организмов и условий среды. В дальнейшем, особенно в новейший период истории экологии, проверка этих «законов» на различных природных объектах показала, что большинство из них не являются универсальными. Тем не менее, костяк теории современной экологии, безусловно, развивался под влиянием достижений экологии рассматриваемого периода, и ее теоретические основы не претерпели каких-либо принципиальных, тем более революционных, изменений до наших дней.

Понятия, принципы и закономерности, родившиеся в этот период, составляют теоретический фундамент экологии.

Принципы индивидуальности экологии видов и непрерывного изменения состава сообществ вдоль градиентов среды.

Понятие экосистемы как совокупности сосуществующих видов и условий среды их обитания. Предложено А. Тенсли (1871-1955).

Концепции экологической сукцессии (процесса изменения состава экосистемы под влиянием жизнедеятельности составляющих ее организмов) и климакса (от англ. climax) как устойчивого равновесного с климатом состояния, к которому «стремится» любая экосистема.

Концепция экологической ниши как «профессии» вида в экосистеме, которая включает: место «работы»; ресурсы, необходимые для выполнения «работы»; график «работы»; тип выпускаемой «продукции» и характер отношений с другими «работниками», участвующими в совместном «производственном» процессе.

Математическая модель взаимоотношений «хищник — жертва». Суть ее заключается в том, что при пульсации численности популяций жертв и хищников пики численности хищников запаздывают по отношению к пикам численности их жертв.

Математические модели конкуренции.

Концепция К - и г-отбора и соответственно К-стратегов и г-стратегов, различающихся по вкладу в репродуктивное усилие и специализированных для жизни в условиях нестабильных (с флюктуирующими ресурсами) и стабильных местообитаний

Концепция С-, S- и R-стратегий, отражающих отношения организмов к благоприятности условий среды и интенсивности нарушений.

Функциональный подход к экосистеме как «энергетической установке». «правило 10%» для оценки эффективности перехода энергии с одного трофического уровня на другой

Концепция биосферы как «живой оболочки» планеты наиболее полно разработана

На четвертом этапе развития экологии после разносторонних исследований к 30-м годам 20 века определились основные теоретические представления в области биоценологии: о границах и структуре биоценозов, степени устойчивости, возможности саморегуляции этих систем. К этому периоду относятся работы и деятельность Вернадского, Сукачева, Келлера, Алехина, Раункиера, Кашкарова, Гилярова, Гаузе, Реймерса, Моисеева.

Периодом современной экологии ( пятым этапом) считаются последние тридцать лет XX в. Главные особенности этого периода связаны с вопросом «Есть ли в экологии общие законы?» с однозначным ответом: таких законов нет. Оказывается:

«Число Линдемана» (10%) оказалось слишком приблизительным выражением эффективности перехода энергии с одного трофического уровня на другой. Если такая эффективность наблюдается в звене «растение - фитофаг», то на высших трофических уровнях она может превышать 50%.

Принцип конкурентного исключения, согласно которому в одной экологической нише не могут сосуществовать два вида, также оказался не универсальным. Во многих случаях при наличии сдерживающего фактора (нарушение, абиотический стресс, влияние конкурента и т.д.) виды могут не расходиться по разным нишам. Кроме того, несколько видов могут поочередно занимать одну и ту же нишу.

Стало очевидным, что разнообразие биологических объектов, как популяционного, так и экосистемного уровня, столь велико, что крайне сложно отыскать всеобщие законы, которые бы объясняли происходящие процессы, пространственные закономерности и позволяли прогнозировать их. Для сужения сферы их действия (определения областей экстраполяции) экологам потребовалось ввести понятия биологического пространства и биологического времени.

Первое измерение связано с размером особей и их подвижностью (не может быть одно пространство у тли, зайца и слона), второе — с продолжительностью жизненного цикла (он также различается у зеленой планктонной водоросли, ветвистоусого рачка, плотвы и сома).

Таким образом, к концу XX в. стала очевидной сложность создания системы «универсальных законов» экологии, и родилась новая «универсальная методология». Внимание исследователей переключилось на изучение более частных пространственных и временных закономерностей, «механизмов» организации популяций и экосистем. Для выполнения этих исследований имелись все необходимые предпосылки:

в экологии уже сформировался развитый понятийный аппарат и был накоплен огромный массив эмпирических данных, которые можно сопоставлять с новыми материалами и вовлекать в повторную обработку часто с изменением ранее сформулированных выводов.

Таким образом:

1. Экология возникла как чисто биологическая наука, но в наши дни она трансформировалась и стала наукой о структуре и функциях природы в целом, наукой о биосфере, наукой изучающей место человека на планете, оптимизацию взаимоотношений человека и окружающей среды.

2. Основными цепями экологической структурной иерархии изучаемой экологией является организмы, популяции и экосистемы.

3. Экологию подразделяют на два основных раздела – общую и прикладную. Общую можно поделить на пять разделов: аутэкологию, демэкологию, синэкологию, биоценологию, биогеоценологию и биосферологию.

4. Экология базируется на законах диалектики, законах природных наук.

По оценке М.Ф. Реймерса современная экологическая наука использует 250 законов, закономерностей, принципов, правил.

5. Экология использует широкий арсенал различных методов, которые можно разделить на три основные группы: сбор информации, обработка, сворачивание, сжатие и обобщение, интерпретация полученных фактических материалов.

6. В истории экологии можно выделить 4 этапа.

7. К концу XX в. родилась новая «универсальная методология». Внимание исследователей переключилось на изучение более частных пространственных и временных закономерностей, «механизмов» организации популяций и экосистем.

Тема Аутэкология

Лекция 2 Среда обитания

Аутэкология, изучающая отношения организмов к условиям среды, — наиболее старый раздел общей экологии. По существу как аутэкологию понимал экологию Э. Геккель. Аутэкологом был и Ч. Дарвин — автор теории приспособления организмов к условиям среды путем естественного отбора.

В состав этого раздела экологии входят характеристика факторов среды (факториальная экология) и способов приспособления (адаптации) организмов к различным ее условиям. В XX в. аутэкология пополнилась новыми разделами о функциональной роли организмов в экосистеме и их жизненных стратегиях.

Аутэкология исследует отношения организмов к условиям среды на уровне видов, что необходимо как для изучения популяций (это позволяет вынести «за скобки» те признаки, которые характерны для всех популяций одного вида), так и для изучения экосистем, элементами которых являются виды.

Среда — одно из основных экологических понятий; под ним подразумевается комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. Широко употребляется термин внешняя среда, определяемая как совокупность сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого объекта или субъекта и необязательно непосредственно контактирующие с ним. Понятие окружающая среда идентично предыдущему, но подразумевает непосредственный контакт с объектами или субъектами.

Различают также, природную среду - (совокупность естественных и измененных деятельностью человека факторов живой и неживой природы, проявляющих эффект воздействия на организмы), среду абиотическую - (все силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов) и среду биотическую - (силы и явления природы, обязанные своим происхождением жизнедеятельности ныне живущих организмов).

Существует и более конкретное пространственное понимание среды как непосредственного окружения организма — это среда обитания. Она включает в себя совокупность абиотических и биотических факторов отдельного организма или биоценоза в целом, влияющих на их рост и развитие, т. е. это часть природы, непосредственно окружающая данные живые организмы, все то, среди чего они живут. На нашей планете живые организмы освоили 4 среды обитания: водную, на-земно-воздушную, почвенную и организменную (табл. 1). Водная среда была первой. Затем живые организмы освоили наземно-воздушную среду, создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы. Организменную среду освоили паразиты и симбионты.

Водная среда жизни. Это самая древняя среда, в которой жизнь возникла и долго эволюционировала еще до того момента, как первые организмы появились на суше. По составу водной среды жизни различаются два ее основных варианта: пресноводная и морская среды.

Водой покрыто более 70% поверхности планеты. Тем не менее, за счет сравнительной выравненности условий этой среды («вода всегда мокрая») разнообразие организмов в водной среде намного меньше, чем на суше. Лишь каждый десятый вид царства растений связан с водной средой, разнообразие водных животных несколько выше. Общее соотношение числа видов «суша/вода» — около 1:5.

Плотность воды выше плотности воздуха в 800 раз. И давление на населяющие ее организмы также много выше, чем в наземных условиях: на каждый 10 м глубины оно возрастает на 1 атм. Одно из основных направлений приспособления организмов к жизни в водной среде - повышение плавучести за счет увеличения поверхности тела и формирования тканей и органов, содержащих воздух. Организмы могут парить в воде (как представители планктона — водоросли, простейшие, бактерии) или активно перемещаться, как рыбы, формирующие нектон. Значительная часть организмов прикреплена к поверхности дна или перемещается по ней. Как уже отмечалось, важным фактором водной среды является течение.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика сред обитания и адаптации к ним живых организмов

Среда |

Характеристика |

Адаптации организма к среде |

Водная |

Самая древняя. Освещенность убывает с глубиной. При погружении на каждые 10 м давление возрастает на 1 атмосферу. Дефицит кислорода. Степень солености возрастает при переходе от пресных вод к морским и океаническим. Относительно однородная (гомогенная) в пространстве и стабильная во времени |

Обтекаемая форма тела, плавучесть, слизистые покровы, развитие воздухоносных полостей, осморегуляции |

Почвенная |

Создана живыми организмами. Осваивалась одновременно с наземно-воздушной средой. Дефицит или полное отсутствие света. Высокая плотность. Четырехфазная (фазы: твердая, жидкая, газообразная, живые организмы). Неоднородная (гетерогенная) в пространстве. Во времени условия более постоянны, чем в наземно-воздушной среде обитания, но более динамичны, чем в водной и организменной |

Форма тела вальковатая, слизистые покровы или гладкая поверхность, у некоторых имеется копательный аппарат, развитая мускулатура. Для многих групп характерны микроскопические или мелкие размеры как приспособление к жизни в пленочной воде или в воздухоносных порах |

Наземно-воздушная |

Разреженная. Обилие света и кислорода. Гетерогенная в пространстве. Очень динамичная во времени |

Выработка опорного скелета, механизмов регуляции гидротермического режима. Освобождение полового процесса от жидкой среды |

Организменная |

Очень древняя. Жидкая (кровь, лимфа) или твердая, плотная (ткани). Наибольшее постоянство среды во времени из всех сред обитания |

Коадаптация паразита и хозяина, симбионтов друг к другу, выработка у паразита защиты от переваривания хозяином и системы заякоривания в среде, усиление полового размножения, редукция зрения, пищеварительной системы, синхронизация биоритмов |

Основу продукции большинства водных экосистем составляют автотрофы, использующие солнечный свет, пробивающийся через толщу воды. Возможность «пробивания» этой толщи определяется прозрачностью воды. В прозрачной воде океана в зависимости от угла падения солнечного света автотрофная жизнь возможна до глубины 200 м в тропиках и 50 м в высоких широтах (например, в морях Северного Ледовитого океана). В сильно взмученных пресноводных водоемах слой, заселенный автотрофами (его называют фотическим), может составлять всего несколько десятков сантиметров.

Наиболее активно поглощается водой красная часть спектра света, поэтому, как отмечалось, глубоководья морей заселены красными водорослями, способными за счет дополнительных пигментов усваивать зеленый свет. Прозрачность воды определяется несложным прибором - диском Секки, который представляет собой окрашенный в белый цвет круг диаметром 20 см. О степени прозрачности воды судят по глубине, на которой диск становится неразличимым.

Важнейшей характеристикой воды является ее химический состав — содержание солей (в том числе биогенов), газов, ионов водорода (рН). По концентрации биогенов, особенно фосфора и азота, водоемы разделяются на олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные. При повышении содержания биогенов, скажем, при загрязнении водоема стоками, происходит процесс эвтрофикации водных экосистем.

Содержание кислорода в воде примерно в 20 раз ниже, чем в атмосфере, и составляет 6-8 мл/л. Оно снижается при повышении температуры, а также в стоячих водоемах в зимнее время, когда вода изолирована от атмосферы слоем льда. Снижение концентрации кислорода может стать причиной гибели многих обитателей водных экосистем, исключая особо устойчивые к дефициту кислорода виды, подобные карасю или линю, которые могут жить даже при снижении содержания кислорода до 0,5 мл/л. Содержание углекислого газа в воде, напротив, выше, чем в атмосфере. В морской воде его может содержаться до 40—50 мл/л, что примерно в 150 раз выше, чем в атмосфере. Потребление углекислого газа фитопланктоном при интенсивном фотосинтезе не превышает 0,5 мл/л в сутки.

Концентрация ионов водорода в воде (рН) может меняться в пределах 3,7—7,8. Нейтральными считаются воды с рН от 6,45 до 7,3. Как уже отмечалось, с понижением рН биоразнообразие организмов, населяющих водную среду, быстро убывает. Речной рак, многие виды моллюсков гибнут при рН ниже 6, окунь и щука могут выдержать рН до 5, угорь и голец выживают при понижении рН до 5-4,4. В более кислых водах сохраняются лишь некоторые виды зоопланктона и фитопланктона. Кислотные дожди, связанные с выбросами в атмосферу больших количеств оксидов серы и азота промышленными предприятиями, стали причиной подкисления вод озер Европы и США и резкого обеднения их биологического разнообразия.

Наземно-воздушая среда жизни. Воздух отличается значительно более низкой плотностью по сравнению с водой. По этой причине освоение воздушной среды, которое произошло много позже, чем зарождение жизни и ее развитие в водной среде, сопровождалось усилением развития механических тканей, позволившим организмам противостоять действию закона всемирного тяготения и ветра (скелет у позвоночных животных, хитиновые панцири у насекомых, склеренхима у растений). В условиях только воздушной среды ни один организм постоянно жить не может, и потому даже лучшие «летуны» (птицы и насекомые) должны периодически опускаться на землю. Перемещение организмов по воздуху возможно за счет специальных приспособлений — крыльев у птиц, насекомых, некоторых видов млекопитающих и даже рыб, парашутики и крылышки у семян, воздушные мешки у пыльцы хвойных пород и т.д.

Воздух — плохой проводник тепла, и потому именно в воздушной среде на суше возникли эндотермные (теплокровные) животные, которым легче сохранить тепло, чем эктотермным обитателям водной среды. Для теплокровных водных животных, включая гигантов-китов, водная среда вторична, предки этих животных когда-то жили на суше.

Для жизни в воздушной среде потребовались более сложные механизмы размножения, которые исключали бы риск высыхания половых клеток (многоклеточные антеридии и архегонии, а затем семязачатки и завязи у растений, внутреннее оплодотворение у животных, яйца с плотной оболочкой у птиц, пресмыкающихся, земноводных и др.).

В целом возможностей для формирования разнообразных сочетаний факторов в условиях наземно-воздушной среды много больше, чем водной. Именно в этой среде особенно ярко проявляются различия климата разных районов (и на разных высотах над уровнем моря в пределах одного района). Поэтому разнообразие наземных организмов много выше, чем водных.

Почвенная среда жизни. Большая часть суши покрыта тонким слоем (по сравнению с толщей земной коры) почвы, названной В.И. Вернадским биокосным телом. Почва представляет собой сложный многослойный «пирог» из горизонтов с разными свойствами, причем состав и толщина «пирога» в разных зонах различны. Общеизвестны зональный (от подзолов и серых лесных до черноземов, каштановых и бурых почв) и гидрогенный (от влажно-луговых до болотно-торфянистых) ряды почв. В южных районах почвы могут быть, кроме того, засолены на поверхности (солончаковатые почвы и солончаки) или в глубине (солонцы).

Любая почва представляет собой многофазную систему, в состав которой входят:

1) минеральные частицы - от тончайшего ила до песка и гравия;

2) органическое вещество — от тел только что умерших животных и отмерших корней растений до гумуса, в котором это органическое вещество подверглось сложной химической обработке;

3) газовая (воздушная) фаза, характер которой во многом определяется физическими свойствами почвы - ее структурой и соответственно плотностью и порозностью. Газовая фаза почвы всегда обогащена углекислым газом и парами воды и может быть обеднена кислородом, что сближает условия жизни в почве с условиями водной среды;

4) водная фаза. Вода в почве также может содержаться в разных количествах (от избытка до крайнего дефицита) и в разных качествах, быть гравитационной — свободно перемещающейся по капиллярам и наиболее доступной для корней растений и животных организмов, гигроскопической, входящей в состав коллоидных частиц, и газовой, т. е. в форме пара.

Эта многофазность почв делает их среду наиболее насыщенной жизнью. В почвах сконцентрирована основная биомасса животных, бактерий, грибов, в ней расположены корни растений, живущих в наземно-воздушной среде, но извлекающих из почвы воду с элементами питания и поставляющие в «темный мир» почвы органическое вещество, накопленное в процессе фотосинтеза на свету. Почва — это главный «цех по переработке» органического вещества, через нее протекает до 90% углерода, возвращаемого в атмосферу.

Гигантское разнообразие жизни в почве включает не только те организмы, которые живут в ней постоянно — позвоночные (кроты), членистоногие, бактерии, водоросли, дождевые черви и др., но и те организмы, которые связаны с ней лишь в начале своей «биографии» (саранчовые, многие жуки и т. д.).

Адаптация растений к некоторым вариантам экстремальных почвенных условий (засуха, засоление) будет рассмотрена в следующей лекции.

Организмы как среда жизни. Нет ни одного вида многоклеточных организмов, который не был бы заселен другими организмами, и в первую очередь паразитами. Различные организмы и их органы, ткани и клетки имеют свою специфику как жизненные среды и свое паразитарное население, которое в разной степени опасно для хозяина, предоставившего им «жилплощадь со столом». Тем не менее, есть общие особенности этой среды жизни: в ней смягчены колебания внешних условий и практически не ограничены ресурсы пищи.

Далеко не всегда хозяин, который заселен паразитами, оказывается беспомощным перед «назойливыми квартирантами». В этом случае паразитам приходится преодолевать не благоприятные условия, формируемые в результате защитных реакций хозяина. По этой причине лучшая среда жизни для многих паразитов - это старые ослабленные особи.

Организмы как среду жизни, кроме паразитов, могут использовать многие виды, которые полезны организму-хозяину, т. е. находятся с ним в отношениях взаимовыгодного сотрудничества — мутуализма.

Для животных и растений, ведущих паразитический образ жизни, организм, на котором или в котором они поселяются (хозяин), является специфической средой обитания. Большая часть паразитов практически полностью утратила связь с внешним миром, и все стадии их развития происходят в организме хозяев, например малярийный плазмодий и др.

Нередко более мелкий организм поселяется в жилище более крупного или вблизи него и со временем переходит на тело хозяина, а затем и внутрь, переключаясь на питание за счет его жизни или соков и таким образом причиняя ему вред. Квартирант может превратиться в конечном итоге в паразита, а тело хозяина становится для него средой обитания.

Второй путь перехода к паразитизму — через хищничество. Так, хищник при нападении на крупную добычу, которую не может уничтожить и съесть сразу, при определенных условиях проникнув внутрь тела хозяина и найдя там благоприятную среду — обилие пищи, может превратиться в паразита. Организм хозяина для паразита становится средой обитания.

Третий путь — случайное проникновение будущего паразита в организм хозяина. Например, крупные животные могут заглатывать с пищей мелкие формы, некоторые из них не погибают, а, приспосабливаясь к новым условиям, превращаются в паразитов. В природе сохранилось немало примеров перехода этих трех путей от квартирантства, хищничества и случайного паразитирования к подлинному паразитизму. Вместе с тем сегодня трудно сказать, когда на Земле появился первый паразит, от какой группы животных или растений он произошел.

Паразитов обычно делят на две группы: эктопаразитов и эндопаразитов. Эктопаразиты — это наружные паразиты, обитающие на поверхности тела хозяина (клещи, пиявки, блохи). У растений-эктопаразитов большая часть тела находится вне хозяина, а в него внедряются и вступают в контакт с живыми клетками лишь органы чужеядного питания — присоски или гаустории (повилика европейская — Cuscuta europaea и др.). Эндопаразиты — внутренние паразиты, живущие внутри тела хозяина. Это большинство гельминтов, бактерии, вирусы, паразитические простейшие. У растений-эндопаразитов почти все тело помещается внутри тканей хозяина, наружу выходят лишь органы размножения (виды рода Rafflesia, см. рис. 5.48). У многих паразитических грибов тело находится в межклетниках высшего растения, а в клетки внедряются гаустории. Паразитические низшие грибы и бактерии живут внутри клеток растения-хозяина.

Отличают и стационарный паразитизм, когда паразит на длительное время, часто на всю жизнь, связывает себя с хозяином. Стационарные паразиты могут быть приурочены к одному хозяину (постоянные)— вши, пухоеды, чесоточные зудни, или развитие их протекает со сменой хозяев (периодические) — многие ленточные черви, сосальщики. Так, малярийный плазмодий определенную часть жизни проводит в малярийном комаре — окончательный хозяин. Промежуточным хозяином является человек. Окончательным хозяином служит тот организм, в котором обитает половозрелая форма паразита, а промежуточным — в котором паразит проходит личиночную, неполовозрелую стадию.

Клещевой энцефалит—заболевание, поражающее центральную нервную систему человека. Оно вызывается вирусом, переносчики и хранители вируса — иксодовые клещи. Излюбленные места обитания клещей — южная часть таежных лесов на всем протяжении европейской и азиатской частей России.

Имеются и временные паразиты. Они не всю свою жизнь связывают с хозяином, а часть ее проводят свободно. К ним относят кровососущих двукрылых и многих клопов.

Таким образом, еще раз обращаем внимание, что паразитов больше всего среди микроорганизмов и сравнительно примитивных многоклеточных, а подверженность паразитизму наиболее развита у позвоночных животных и цветковых растений.

Паразиты обитают в специфических условиях внутренней среды хозяина. С одной стороны, это дает им ряд экологических преимуществ, а с другой — затрудняет осуществление их жизненного цикла по сравнению со свободноживущими видами.

Одним из важных преимуществ паразитов является обильное их снабжение пищей за счет содержимого клеток, соков и тканей тела хозяина или содержимого кишечника. Обильная и легкодоступная пища служит условием быстрого роста паразитов. Так, в кишечном тракте позвоночных паразиты достигают больших размеров по сравнению с их свободноживущими родственниками.

Современная систематика живых организмов строится на основе степени родства организмов. В основу экологических классификаций могут быть положены самые разнообразные критерии: способы питания, передвижения, отношения к температуре, влажности, свободному кислороду и т.п. Разнообразие адаптации к среде создает необходимость множественных классификаций.

Среди приспособлений живых организмов к среде особую роль играют морфологические адаптации. Изменения в наибольшей степени затрагивают органы, находящиеся в непосредственном соприкосновении с внешней средой. В результате наблюдается конвергенция (сближение) морфологических (внешних) признаков у разных видов, в то время как анатомические и другие признаки изменяются в меньшей степени, отражая родство и происхождение видов.

Морфологический (морфофизиологический) тип приспособления животного или растения к определенным условиям обитания и определенному образу жизни называют жизненной формой организма. Существует большое количество классификаций жизненных форм растений и животных, основанных на разных признаках. Первые классификации основывались на внешнем виде растений, определяющем ландшафт местности. Ниже приводится одна из таких классификаций.

- Деревья — многолетние растения с деревенеющими надземными частями, ярко выраженным одним стволом, не ниже 2 м высоты.

- Кустарники — многолетние растения с деревенеющими надземными частями. В отличие от деревьев, не имеют ясно выраженного одного ствола; ветвление начинается от самой земли, поэтому образуется несколько равноценных стволов.

- Кустарнички сходны с кустарниками, но низкорослы, не выше 50 см.

Полукустарники отличаются от кустарничков тем, что у них одревесневают только нижние части побегов, верхние часто отмирают.

- Лианы — растения с лазающими, цепляющимися и вьющимися стеблями.

- Суккуленты — многолетние растения с сочными стеблями и листьями, содержащими запас воды.

- Травяные растения — многолетние и однолетние растения, у которых отмирают на зиму надземные части (многолетники, двулетники) или отмирает все растение (однолетники).

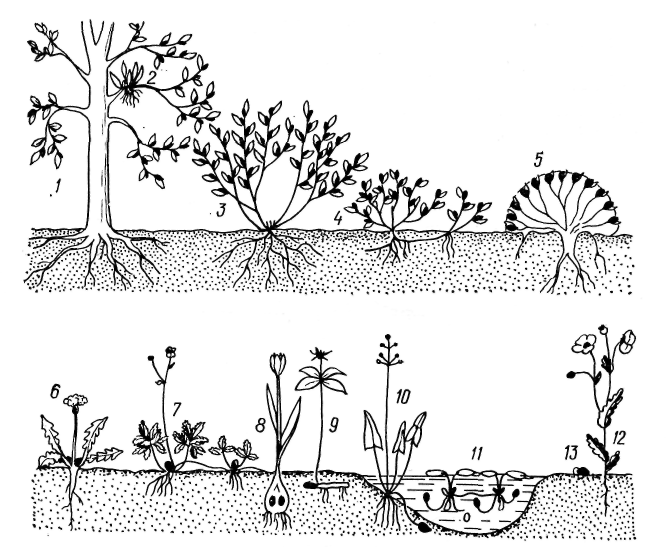

Более поздние классификации основывались на приспособительных признаках растений к условиям существования. Среди специалистов-ботаников популярна классификация К. Раункиера (1905) по положению почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы и снегового покрова (рис 1). Этот признак имеет глубокий биологический смысл: защита меристем, предназначенных для продолжения роста, обеспечивает непрерывное существование особи в условиях резко изменяющейся среды. Согласно этой системе растения делятся на пять групп:

Фанерофиты (P) — деревья, кустарники, лианы, эпифитные растения, почки, возобновления которых находятся высоко над поверхностью почвы (не ниже 30 см) и благодаря чешуйкам, смолистым выделениям хорошо защищены от вымерзания и зимнего иссушения;

Хамефиты (Сh) — невысокие растения — кустарнички и полукустарнички; у них почки возобновления на зимующих побегах расположены на высоте 20—30 см над уровнем почвы, что обеспечивает их зимовку под защитой снежного покрова. К ним относятся брусника (Vaccinium vitisidaea), черника (Vaccinium myrtillus), барвинок (Vinca minor);

Рис. 1 - Жизненные формы растений по Раункиеру:

1 - 3 — фанерофиты, 4,5 — хамефиты, 6,7 — гемикриптофиты, 8 - 11 — криптофиты, 12 - терофит, 13 — семя с зародышем.

Гемикриптофиты (Н) — травянистые многолетники, у которых основная часть надземных органов отмирает, прикрывая почки возобновления, находящиеся на уровне почвы. Это крапива двудомная (Urtica dioica), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и др.

Криптофиты (К) — обширная группа растений, у которых почки возобновления и верхушки видоизмененных побегов находятся под землей или в другом субстрате. Группа подразделяется на три подгруппы:

а) геофиты, у которых зимующие почки расположены на подземных органах (луковицах, корневищах, корнях);

б) гелофиты — растения прибрежных и болотистых местообитаний, зимующие почки которых находятся ниже дна водоема. Сюда относятся: стрелолист (Saggitaria saggitifolia), частуха (Alisma plantagoaquatica), сусак зонтичный (Butonus umbellatus);

в) гидрофиты — водные растения с плавающими или погруженными листьями. Почки возобновления у них зимуют на дне водоема на многолетних корневищах как, например, у кувшинки белой (Nymphaea alba) или в виде специализированных почек — турионов, как это наблюдается у ряски малой (Lemna minor), рдеста пронзеннолистого (Potamogeton perfoliatus).

Терофиты (Тh) — однолетние растения, переживающие сухой или холодный период в виде семян или спор, снабженных морфологическими и физиологическими приспособлениями эффективного противодействия неблагоприятным условиям.

Распределение перечисленных групп растений по климатическим зонам (в процентном соотношении) образует их биологический спектр [83]:

Зона Р Ch H К Th

Тропическая 69(8)* 6 12 5 16

Пустынная 4 8 1 5 82

Средиземноморье 12 6 29 11 42

Умеренная 8 6 52 25 9

Арктическая 1 22 60 15 2

* Цифра в скобках показывает распределение эпифитных растений.

Д.Н. Кашкаров (1945) классифицировал жизненные формы животных по характеру передвижения в разных средах.

I. Плавающие формы.

1 Чисто водные:

а) нектон;

б) планктон;

в) бентос.

2 Полуводные:

а) ныряющие;

б) неныряющие;

в) лишь добывающие из воды пищу.

II. Роющие формы.

1 Абсолютные землерои (всю жизнь проводящие под землей).

2 Относительные землерои (выходящие на поверхность).

III. Наземные формы.

1 Не делающие нор:

а) бегающие;

б) прыгающие;

в) ползающие.

2 Делающие норы:

а) бегающие;

б) прыгающие;

в) ползающие.

3 Животные скал.

IV. Древесные лазающие формы:

а) не сходящие с деревьев;

б) лишь лазающие по деревьям.

V. Воздушные формы:

а) добывающие пищу в воздухе;

б) высматривающие пищу с воздуха.

Биологические ритмы — это периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Они в той или иной форме присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации: от внутриклеточных процессов до биосферных. Биологические ритмы наследственно закреплены и являются следствием естественного отбора и адаптации организмов. Ритмы бывают внутрисуточные, суточные, сезонные, годичные, многолетние и многовековые.

Примерами биологических ритмов являются: ритмичность в делении клеток, синтезе ДНК и РНК, секреции гормонов, суточное движение листьев и лепестков в сторону Солнца, осенние листопады, сезонное одревеснение зимующих побегов, сезонные миграции птиц и млекопитающих и т.д. Биологические ритмы делят на экзогенные и эндогенные.

Экзогенные (внешние) ритмы возникают как реакция на периодические изменения среды (смену дня и ночи, сезонов, солнечной активности).

Эндогенные (внутренние) ритмы генерируются самим организмом. Ритмичность имеют процессы синтеза ДНК, РНК и белков, работа ферментов, деление клеток, биение сердца, дыхание и т.д. Внешние воздействия могут сдвигать фазы этих ритмов и менять их амплитуду. Среди эндогенных различают физиологические и экологические ритмы.

Физиологические ритмы (биение сердца, дыхание, работа желез внутренней секреции и др.) поддерживают непрерывную жизнедеятельность организмов.

Экологические ритмы (суточные, годичные, приливные, лунные и др.) возникли как приспособление живых существ к периодическим изменениям среды.

Физиологические ритмы существенно варьируют в зависимости от состояния организма, экологические — более стабильны и соответствуют внешним ритмам.

Экологические ритмы способны подстраиваться к изменениям цикличности внешних условий, но лишь в определенных пределах. Такая подстройка возможна благодаря тому, что в течение каждого периода имеются определенные интервалы времени (время потенциальной готовности), когда организм готов к восприятию сигнала извне, например яркого света или темноты. Если сигнал несколько запаздывает или приходит преждевременно, соответственно сдвигается фаза ритма. В экспериментальных условиях при постоянном освещении и температуре этот же механизм обеспечивает регулярный сдвиг фазы в течение каждого периода. Поэтому период ритма в этих условиях обычно не соответствует природному циклу и постепенно расходится по фазе с местным временем.

Эндогенный компонент ритма дает организму возможность ориентироваться во времени и заранее готовиться к предстоящим изменениям среды. Это так называемые биологические часы организма. Многим живым организмам свойственны циркадные и цирканные ритмы. Циркадные (околосуточные) ритмы — повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений с периодом от 20 до 28 ч. Цирканные (окологодичные) ритмы — повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений с периодом от 10 до 13 месяцев. Циркадные и цирканные ритмы регистрируются в экспериментальных условиях при постоянной температуре, освещенности и т.д.

Ритмический характер имеют физическое и психологическое состояния человека. Нарушение установившихся ритмов жизнедеятельности может снижать работоспособность, оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Изучение биоритмов имеет большое значение при организации труда и отдыха человека, особенно в экстремальных условиях (в полярных условиях, в космосе, при быстром перемещении в др. часовые пояса и т.д.).

Несовпадение во времени между природными и антропогенными явлениями часто приводит к разрушению природных систем. Например, при проведении слишком частых рубок леса.

ВЫВОДЫ

1. Таким образом, среда обитания это непосредственное окружение организма, включающее в себя совокупность абиотических и биотических факторов отдельного организма или биоценоза в целом, влияющих на их рост и развитие, т. е. это часть природы, непосредственно окружающая данные живые организмы, все то, среди чего они живут.

2. В процессе эволюции организмы освоили 4 среды обитания: водную, почвенную, наземно-воздушную, организменную, а также выработали определенные приспособления (адаптации) к каждой среде обитания.

3. Среди приспособлений живых организмов к среде особую роль играют морфологические адаптации. Изменения в наибольшей степени затрагивают органы, находящиеся в непосредственном соприкосновении с внешней средой. Морфологический тип приспособления животного или растения к определенным условиям обитания и определенному образу жизни называют жизненной формой организма.

4. Периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений это биологические ритмы. Они в той или иной форме присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации: от внутриклеточных процессов до биосферных. Биологические ритмы наследственно закреплены и являются следствием естественного отбора и адаптации организмов. Ритмы бывают внутри суточные, суточные, сезонные, годичные, многолетние и многовековые.

Лекция 3 - Факторы среды. Взаимодействие экологических факторов

Те элементы среды обитания либо условия, которые для конкретных видов или их сообществ небезразличны и вызывают у них приспособительные реакции, являются по отношению к организмам экологическими факторами (свет, вода, тепло, воздух, другие организмы и др.). Таким образом, экологический фактор – какой-либо элемент окружающей среды, способный проявлять прямое влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной фазы их развития. В процессе жизнедеятельности организмов осуществляется их функциональная связь с этими элементами среды.

Классификация факторов среды

В зависимости от природы происхождения и характера действия экологические факторы подразделяют на абиотические (экологически значимые условия неорганической или неживой, природы), биотические (разнообразные формы влияния на организмы со стороны окружающих его живых существ) и антропогенные (все формы деятельности человека, которые оказывают влияние на живую природу).

Существуют различные подходы к классификации экологических факторов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ |

|||

АБИОТИЧЕСКИЕ |

БИОТИЧЕСКИЕ |

||

Свет, температура, влага, ветер, воздух давление, долгота дня и др. |

Влияние растений на других членов биоценоза |

||

Механический состав почвы, ее проницаемость, влагоемкость. |

Влияние животных на других членов биоценоза |

||

Содержание в почве и воде элементов питания, газовый состав, соленость воды. |

Антропогенные факторы, возникающие в результате деятельности человека |

||

ПО ВРЕМЕНИ |

ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ |

ПО ОЧЕРЕДНОСТИ |

|

Эволюционный исторический |

Периодический непериодический |

Первичный вторичный |

|

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ |

ПО СРЕДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ |

||

Космический абиотический Биогенный, биотический, биологический, природно-антропогенный, техногенный |

Атмосферный, водный, эдафический, физиологический, генетический, популяционный, экосистемный, биосферный |

||

Абиотические факторы — компоненты неживой природы. К ним относят: климатические (свет, температура, влажность, ветер, давление и др.), геологические (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, радиоактивное излучение и др.), орографические (рельеф местности), эдафические, или почвенно-грунтовые (плотность, структура, рН, гранулометрический состав, химический состав и др.), гидрологические (вода, течение, соленость, давление и др.). Иначе абиотические факторы делят на физические, химические и эдафические.

Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). При этом взаимоотношения могут быть внутривидовыми (взаимодействия между особями одного вида) и межвидовыми (между особями разных видов). По типу взаимодействия различают протокооперацию (симбиоз), мутуализм, комменсализм, внутривидовую и межвидовую конкуренции, паразитизм, хищничество, аменсализм, нейтрализм. В зависимости от воздействующего организма биотические факторы делят на фитогенные (влияние растений), зоогенные (животных) и микробогенные (микроорганизмов).

Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.). При этом различается воздействие человека как биологического организма и его хозяйственная деятельность (техногенные факторы).

Первичные факторы — это те, которые существовали до появления жизни: температура, освещенность, приливы и отливы и др. К этим факторам адаптация наиболее совершенна.

Вторичные факторы — это следствие изменения первичных: влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная пища, зависящая от цикличности в развитии растений и др.

Изменения факторов среды могут быть периодическими и непериодическими. Периодические факторы регулярно повторяются во времени (например, изменение температуры воздуха и освещенности в течение суток или года). Непериодические факторы не имеют периодичности (например, извержение вулкана, нападение хищника). Периодические факторы делят на первичные и вторичные. Первичные периодические факторы связаны с космическими причинами (освещенность, приливы, отливы и др.). Вторичные периодические факторы возникают как следствие действия первичных факторов (температура, количество осадков, биомасса, продуктивность и др.).

Непериодические факторы воздействуют катастрофически, вызывая болезни или даже смерть живых организмов. Человек, чтобы уничтожить вредные для него организмы, например, насекомых, вводит непериодические факторы — химическую отраву. Но источником адаптации являются мутации генов, которые могут произойти и под воздействием искусственных факторов. Это приводит, например, к приспособлению тех же насекомых даже к отравляющим веществам, которые на них перестают действовать.

Влияние факторов среды определяется, прежде всего, их воздействием на обмен веществ организмов. Отсюда все экологические факторы по их действию можно подразделить на прямодействующие и косвенно действующие. Те и другие могут оказывать существенные воздействия на жизнь отдельных организмов и на все сообщество. Каждый фактор характеризуется определенными количественными показателями, например, силой и диапазоном действия. Для разных видов одни и те же факторы имеют неодинаковое значение: одни из них являются основными (без которых организм не может обойтись); другие имеют меньшее значение, а действие третьих на организм практически не ощутимое. Фактор среды ощущается организмом лишь в определенных пределах, иными словами, реакция организма зависит от дозировки фактора. При небольших значениях или при чрезмерном воздействии фактора жизненная активность организма заметно угнетается. Наиболее эффективно действие фактора не при минимальных или максимальных его значениях, а при некотором его значении, оптимальном для данного организма. Диапазон действия (или зона толерантности) экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точки минимума и максимума) данного фактора, при которых возможно существование организма (рис. 1).

Рис. 1. Схема действия экологического фактора на растение: / — точка минимума, 2 — точка оптимума, 3 — точка максимума.

Точка на оси абсцисс, соответствующая наилучшим показателям жизнедеятельности организма, означает оптимальную величину фактора — это точка оптимума. Обычно определить оптимальное значение фактора с достаточной точностью бывает трудно, в связи, с чем принято говорить о зоне оптимума или в более широком значении — зоне комфорта. Точки оптимума, минимума и максимума составляют три кардинальные точки, определяющие возможность реакции организма на данный фактор. Крайние участки кривой, выражающие состояние угнетения при недостатке или избытке фактора, называют зонами пессимума; им соответствуют пессимальные значения фактора. Вблизи критических точек лежат сублетальные величины фактора, а за пределами зоны толерантности — летальные значения фактора.

Условия среды, в которых какой-либо фактор (или совокупность факторов) выходит за пределы зоны комфорта и оказывает угнетающее действие, в экологии часто называют экстремальными (крайними, граничными, трудными). Рассмотренные выше закономерности воздействия экологических факторов на живые организмы и характер ответных реакций последних известны в литературе как «правило оптимума».

Для каждого вида живых организмов существуют оптимум, зоны пессимума или стрессовые зоны и пределы выносливости или устойчивости в отношении каждого средового фактора. При значении фактора, близком к пределам выносливости или толерантности, организм может существовать лишь непродолжительное время.

Существование и выносливость организма определяются самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Впервые эта мысль была высказана немецким химиком Ю.Либихом в 1840 году, который сформулировал «закон минимума». Согласно этому закону величина урожая определяется количеством в почве того из элементов питания, потребность растения в котором удовлетворена меньше всего, т. е. данный элемент находится в минимальном количестве. По мере повышения его содержания урожай будет возрастать пропорционально вносимым дозам до тех пор, пока не окажется в минимуме другое вещество. В последующем было внесено в данный закон несколько поправок и ограничений:

1. закон Либиха строго применим в условиях стационарного состояния, т.е. тогда, когда приток вещества и энергии сбалансирован их оттоком.

2. высокая концентрация или доступность какого-либо вещества либо действие другого (не минимального) фактора может изменить потребление находящегося в минимуме вещества (принцип взаимодействия экологических факторов). В некоторых случаях организм способен частично заменять дефицитное вещество другим, химически близким (моллюски заменяют недостающий кальций стронцием для построения раковин).

В настоящее время принято говорить не о «законе минимума», а об общем «принципе лимитирующих (ограничивающих) факторов», основные положения которого были сформулированы в 1905 г. БЛЕКМАНОМ. Суть этого фактора состоит в том, что общее влияние лимитирующих факторов может превысить суммарный положительный эффект других факторов.

Ограничивающее значение имеют не только те факторы, которые находятся в минимуме. Существование организма может определяться не минимальным значением, а, наоборот, избытком любого из факторов. Впервые представление о лимитирующем влиянии максимального значения фактора наравне с минимумом было высказано в 1913 г. Шелфордом, который сформулировал «закон толерантности». Согласно этому закону существование вида определяется как недостатком, так и избытком любого из ряда факторов, имеющих уровень, близкий к пределу переносимости данным организмом. В связи с этим все факторы, уровень которых приближается к пределам выносливости организма или превышает ее, называются лимитирующими факторами. Таким образом, организмы характеризуются экологическим минимумом и экологическим максимумом, реагируя сходным образом на оба пессимальных значения фактора, а их выносливость к воздействиям в диапазоне между этими двумя величинами называется пределом толерантности вида.

Американский эколог Ю. Одум выдвинул положения, дополняющие «закон толерантности»

1.организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий диапазон в отношении другого;

2. организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены;

3. если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении других экологических факторов;

4. многие факторы среды становятся лимитирующими в критические периоды жизни организмов, особенно в период размножения.

Пределы толерантности для размножающихся особей, эмбрионов, проростков обычно уже, чем для взрослых растений или животных. Диапазон адаптированности вида к разнообразию условий среды характеризуется экологической валентностью. Факторы среды достаточно строго определяют, какие организмы могут жить в данном месте, а какие не могут. Это лежит в основе метода биоиндикации среды, который широко используют для определения загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников, мхов, или грибов.

Толерантность различных организмов относительно одного и того же фактора может быть специфической (если критические точки не совпадают или если расположение критических точек и ход кривой похожи). У одних видов зона толерантности очень широкая. Эти виды называются эврибионтами. У других зона толерантности узкая и такие виды называются стенобионтами. Примерами эврибионтных организмов являются бурый медведь, волк, тростник (которые живут в разнообразных условиях); стенобионтных – форель (которая может жить только в чистой проточной воде), глубоководные рыбы, орхидные. Установлено, что стенобионтность или эврибионтность не характеризует специфичность вида по отношению к любому экологическому фактору. К каждому из них виды приспосабливаются относительно независимым путем. Вид может иметь узкую экологическую валентность по отношению к одному фактору и широкую - по отношению к другому. Виды, переносящие широкие изменения освещенности, совсем не обязательно имеют широкие приспособления к широким колебаниям влажности или солевого режима. Каждый вид специфичен по своим экологическим возможностям. Сумма экологических валентностей по отношению к отдельным факторам среды составляет экологический спектр вида. Если влияние условий среды не достигает предельных значений, живые организмы реагируют на него определенными действиями или изменениями своего состояния, которые приводят к выживанию вида.

Условия и ресурсы. Прямые абиотические факторы подразделяются на факторы-условия и факторы-ресурсы.

По М. Бигону и др. (1989), условия - это изменяющиеся во времени и пространстве факторы среды обитания, на которые организмы реагируют по-разному, но эти составляющие среды не расходуются: один организм не может сделать их более доступными или недоступными для других. К числу факторов-условий относятся температура, влажность воздуха, соленость воды и скорость ее течения, реакция (рН) почвенного раствора, содержание в воде и почве загрязняющих веществ, которые не используются растениями как элементы питания.

В отличие от факторов-условий факторы-ресурсы расходуются организмами в процессе жизнедеятельности, и потому один более сильный организм может «съесть» ресурсов больше, а другому, более слабому, их останется меньше.

Факторы - ресурсы. Для растений ресурсами являются свет, вода, элементы минерального питания, диоксид углерода, для насекомоопыляемых — насекомые-опылители (ветер как опылитель является фактором-условием). Для животных-фитофагов ресурсом являются растения, для зоофагов (хищников) — живые животные, для детритофагов-сапротрофов и редуцентов (бактерии, грибы) - мертвое органическое вещество. Для большинства организмов необходимым ресурсом является кислород.

Свет. Это основной источник энергии для наземных и водных экосистем. При этом из всех щедрот солнечной энергии, поступающей на Землю, на фотосинтез расходуется сравнительно небольшая часть света. Только культуре микроскопических морских водорослей удалось достичь использования для целей фотосинтеза 4,5%. В наземных экосистемах усвоение солнечной энергии для фотосинтеза не превышает 1—3% в тропических лесах) и 0,6—1,2% в лесах умеренных широт, а в посевах сельскохозяйственных культур лаже с наиболее плотным пологом растений оно не выше 0,6 %. Все экосистемы Земли используют в процессе фотосинтеза не более 0,001% всего потока энергии, поступающей с солнечным светом на Землю. В 30 — 40 раз больше растения используют тепловой энергии солнечного света на испарение (транспирацию). В результате транспирации через корни, стебли и листья растений прогоняется раствор элементов питания, необходимый для их жизнедеятельности. Кроме того, это спасает растения от перегрева.

Для фотосинтеза используется лишь часть световых волн — в диапазоне 400—700 нм. Эта часть солнечной энергии составляет около 40% поступающего на Землю света и называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Наибольшее значение в составе ФАР имеют оранжево-красные и сине-фиолетовые лучи. При прохождении через большую толщу воды эти части света отфильтровываются, и до глубоких слоев доходят в основном зеленые лучи. Однако если эти лучи плохо усваиваются зелеными растениями, то за счет дополнительных пигментов их могут использовать красные водоросли (Rhodophyta). Бактерии-фототрофы также используют часть света, но с иным диапазоном длины волны от 800 до 900 нм.

Во многих случаях количество света избыточно, и потому интенсивность фотосинтеза не лимитируется поступающей солнечной энергией. Дефицит света наблюдается в затененных местообитаниях, например под густым пологом древостоя. В таких условиях у теневыносливых растений (сциофитов) выражен специальный синдром признаков теневыносливости, позволяющий усвоить больше света (тонкие листья, высокое содержание хлорофилла). Типичные сциофиты - папоротники, обитающие в расщелинах скал, например, листовик (Phyllitis scolopendrium Эффективность усвоения света в сообществах растений повышается за счет специальных приспособлений: вертикальное расположение листьев злаков, использующих свет, падающий на лист под острым углом (луга и степи); многослойная крона листьев (леса). Показателем числа слоев листьев, через которые проходит свет, является индекс листовой поверхности (ИЛП), который определяется как отношение площади листьев к площади поверхности почвы, над которой они находятся. В разомкнутых сообществах пустынь ИЛП составляет доли единицы, в большинстве луговых сообществ равен 4—6, а в еловом лесу может достигать 12, т. е. на 1 гектар леса приходится 12 гектаров поверхности листьев (Работнов, 1992).

Экологическое значение имеют и невидимые лучи, т.е. не воспринимаемые глазом человека. Так, самые короткие ультрафиолетовые лучи при высокой интенсивности ослабляют иммунную систему животных, в особенности человека, при умеренной интенсивности они способствуют образованию витамина D в животных организмах. Инфракрасные (тепловые) лучи влияют на температурный режим теплокровных животных, при повышении их интенсивности снижается активность окислительных процессов. Свет является неисчерпаемым ресурсом, который постоянно поступает на Землю в результате солнечной радиации.

Вода. Необходимым фактором жизни любого организма является его обводнение, так как именно вода является средой, в которой протекают все основные метаболические процессы. Ни один организм не обладает надежной системой сохранения воды, содержащейся в его клетках, и потому этот ресурс нуждается в постоянном пополнении. Вода - важнейший ресурс, участвующий в фотосинтезе, хотя основная ее часть, которая всасывается корнями растений, расходуется на испарение, что связано во многом с процессом поглощения через устьица диоксида углерода для фотосинтеза (мембран, которые способны «впускать» углекислый газ и «не выпускать» воду, нет).

Специальные приспособления характерны для растений, обитающих в условиях дефицита влаги, и растений избыточно увлажненных местообитаний (у водных растений проводящая система замещена воздухоносной тканью — аэренхимой) Нет необходимости говорить о различиях водных и наземных животных. Среди наземных животных существуют виды с разной потребностью в воде. Так, животные, обитающие в пустыне, где постоянно ощущается дефицит воды, значительное количество воды получают при разложении жиров, которые выступают запасниками потенциальной влаги. «Депо» жиров у тушканчиков, песчанок находится в хвосте, у верблюда — в горбе. Степень доступности воды накладывает ограничения на распространение многих видов животных и на потребление ими других ресурсов. Не только домашний скот, но и дикие копытные животные могут разрушить травостой в результате перевыпаса только близ водопоев, хотя радиусы пастьбы у них значительно больше, чем у коров или овец. По этой причине отдаленные от воды участки злаковника или саванны оказываются лучше сохранившимися. Круговорот воды в биосфере делает ее неисчерпаемым (возобновимым) ресурсом, однако под влиянием человека этот круговорот изменился. Кроме того, во многих районах вода сильно загрязнена, что ограничивает возможность использования ее организмами многих видов, включая человека.

Диоксид углерода. Этот ресурс необходим для фотосинтеза, но его содержание в атмосфере столь велико, что в естественных условиях он не лимитирует процесс синтеза органического вещества. Аналогично не лимитирует интенсивность фотосинтеза водных растений содержание диоксида углерода в воде. Диоксид углерода является не только прямым фактором-ресурсом, но и косвенным фактором, влияющим на климат. В результате сжигания больших количеств топлива, содержащего углерод, концентрация диоксида углерода в атмосфере повышается. В итоге происходит потепление климата.

Элементы питания. Элементы, необходимые для жизни организмов, называются биогенными. Из 54 элементов периодической таблицы, которые встречаются в природе, около половины их важны либо для животных, либо для растений. Основные биогены называются макроэлементами, шесть из них нужны всем живым существам и в больших количествах. Чтобы запомнить их, экологи составили из латинских букв, соответствующих химическим символам, смешное слово CHNOPS («ЧНОПС»: С - углерод, Н - водород, N - азот, О - кислород, Р - фосфор, S — сера).

Из других макроэлементов важны: кальций, калий, магний, причем кальций в больших количествах необходим позвоночным и моллюскам для построения скелета или раковин, а магний - растениям, так как он входит в состав молекулы хлорофилла. Остальные элементы нужны организмам в меньших количествах и называются микроэлементами. Растениям необходимы 10 микроэлементов, в том числе для фотосинтеза - марганец, железо, хлор, цинк, ванадий; для азотного обмена - молибден, бор, кобальт, железо; для прочих метаболических реакций - марганец, бор, кобальт, медь, кремний. Все эти элементы, за исключением бора, нужны и животным. Кроме того, животным необходимы селен, хром, никель, йод, фтор, олово, мышьяк.

У разных растений отмечаются свои «пристрастия» к микроэлементам. Так, некоторым папоротникам для нормального развития нужен алюминий, диатомовым водорослям - кремний, а некоторым зеленым водорослям - селен. Для успешного симбиоза азотофиксирующих бактерий и бобовых необходим кобальт.

Кислород. Этот элемент необходим для дыхания подавляющему большинству организмов, однако его дефицит наблюдается только в водных экосистемах и переувлажденных почвах, что связано с низкой растворимостью кислорода в воде. Если в 1 л воздуха содержится 210 см3 кислорода, то в воде его содержание не превышает 10 см3/л, причем растворимость кислорода снижается при повышении температуры и солености. Это делает кислород фактором, ограничивающим возможности жизни многих обитателей водоемов. Они гибнут летом при повышении температуры и зимой при заморозках, когда вода изолирована от атмосферы слоем льда и весь кислород израсходован организмами. Пополнение запаса кислорода в воде происходит за счет его поступления из воздуха, причем этот медленный процесс может ускорить сильный ветер. Кислород выделяют водные растения, в первую очередь фитопланктон, в процессе фотосинтеза. По этой причине содержание кислорода связано с количеством света, который проникает в водную толщу, что в свою очередь зависит от прозрачности воды. Поэтому, чем вода прозрачнее, тем выше в ней содержание кислорода. Все это объясняет сложную динамику содержания кислорода в воде в зависимости от типа водоема, времени суток и времени года.

В подтапливаемых почвах, т.е. с близким уровнем грунтовых вод, корни древесных растений избегают глубоких пересыщенных водой горизонтов. В зоне дефицита кислорода они практически не всасывают воду и растворенные в ней элементы минерального питания.