- •Управление процессами и потоками в мультипрограммных ос. Общие сведения о процессах и потоках в ос Windows. Понятие объекта ядра. Типы объектов ядра.

- •Описатель, командная строка, и переменные окружения процесса.

- •Создание процессов.

- •Завершение процесса.

- •Общие сведения о потоках. Создание потоков.

- •Выполнение потоков.

- •Завершение потоков.

- •Планирование потоков. Приостановка и возобновление процессов и потоков.

- •Приоритеты потоков. Классы приоритетов процессов и относительные приоритеты потоков.

- •Синхронизация процессов и потоков в мультипрограммных ос. Независимые и взаимодействующие процессы. Понятие критических ресурсов и критических секций.

- •Синхронизация процессов и потоков в ос Windows. Объекты синхронизации и функции ожидания.

- •Синхронизация с помощью критических секций.

- •Мьютексы.

- •События.

- •Семафоры.

- •Передача и обмен данными между процессами. Способы передачи данных и типы связей между процессами.

- •Средства передачи и обмена данными между процессами в ос Windows.

- •Обмен данными с помощью буфера обмена данными Clipboard.

- •Обмен данными по технологии dde.

- •Обмен данными по технологии ole. Понятие документно-ориентированной среды.

- •Принципы технологии ole.

- •Особенности ole 2.0

- •Обмен данными через разделяемые файлы.

- •Обмен данными через файлы, проецируемые в память. Создание файлов, проецируемых в память.

- •Обмен данными через проекцию файлов в память.

- •Обмен данными через страничный файл.

- •Обмен данными через программные каналы.

- •Средства организации анонимных и именованных каналов в Windows.

- •Концепция почтовых ящиков.

- •Создание почтовых ящиков.

- •Соединение клиентов с почтовым ящиком.

- •Обмен данными через почтовый ящик.

- •Закрытие почтового ящика.

- •Получение информации о почтовом ящике.

- •Обмен данными с помощью очередей сообщений.

- •Подсистема управления памятью. Функции подсистемы управления памятью.

- •Физическая и логическая память. Виртуальное (логическое) и физическое адресное пространство.

- •Способ построения вап процессов.

- •Способы распределения памяти на уровне управления процессами. Односвязное непрерывное распределение памяти.

- •Распределение памяти фиксированными разделами.

- •Распределение памяти динамическими и перемещаемыми разделами.

- •Виртуализация оперативной памяти. Свопинг и виртуальная память.

- •Страничное распределение памяти.

- •Преобразование адресов страниц прямым отображением.

- •Преобразование адресов страниц ассоциативным отображением.

- •Преобразование адресов страниц комбинированным ассоциативно-прямым отображением.

- •Совместное использование программ и данных в системах со страничной организацией памяти. Выбор размера страниц.

- •Сегментное распределение памяти.

- •Управление доступом в системах с сегментной организацией памяти.

- •Сегментно-страничное распределение памяти.

- •Реализация режима виртуальной памяти. Стратегии замещения страниц.

- •Стратегия замещения случайной страницы.

- •Стратегия замещения по принципу fifo.

- •Замещение страницы, которая использовалась наименее часто (lfu).

- •Замещение страницы, которая не использовалась в последнее время (nur).

- •Концепция локального и рабочего множества программ в системах с виртуальной памятью.

- •Уровни привилегий и защита по привилегиям.

- •Кеширование данных в памяти эвм. Иерархия устройств памяти. Понятие и принцип действия кэш-памяти.

- •Способы отображения основной памяти на кэш.

- •Двухуровневое кэширование.

- •Кеширование в процессорах моделей Pentium.

- •Структура линейного виртуального адресного пространства процесса в ос Windows.

- •Раздел 4 используется для хранения совместно используемых всеми процессами данных. Сюда же загружаются все системные .Dll модули, поэтому же доступны любому пользовательскому процессу.

- •Управление устройствами. Основные понятия и концепции организации.

Концепция локального и рабочего множества программ в системах с виртуальной памятью.

Большинство стратегий управления виртуальной памятью основывается на концепции локальности, сущность которой состоит в том, что распределение запросов процессов при их обращениях к памяти носит случайный характер с высокой степенью локальной концентрации.

Свойство локальной концентрации может проявляться в двух видах:

Во времени;

В пространстве.

В связи с этим существует два вида локальности:

Временная локальность;

Пространственная локальность.

Временная локальность – это концентрация каких-либо событий или явлений во времени.

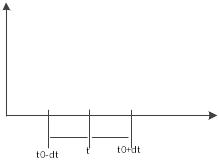

Вероятность повторения события будет расти с уменьшением dt.

Пространственная локальность означает, что соседние объекты, то есть объекты, расположенные физически близко относительно друг друга, будут описываться одинаковыми или близкими свойствами.

Свойство локальной концентрации наблюдается в ОС. Здесь временная локальность означает, что к ячейкам памяти, к которым недавно выполнялось обращение, с большой вероятностью может появиться новое обращение в ближайший период времени. Это свойство объясняется наличием следующих факторов:

Использованием программных структур типа циклов.

Применением процедур и функций, параметры которых хранятся в стеках.

Применением структур данных типа стеков и очередей.

Использованием переменных, играющих роль счетчиков, а также переменных для накопления и подсчета итоговых сумм или произведений.

Пространственная локальность в системах управления памятью означает, что запросы к памяти концентрируются таким образом, что при обращении к некоторой ячейке памяти с большой вероятностью может появиться обращение к близлежащим ячейкам. Это объясняется следующими факторами:

Широким использованием структур данных типа массивов и записей.

Стремление программистов размещать описания взаимосвязанных переменных в относительной близости друг от друга.

Последовательным характером выполнения команд в программе.

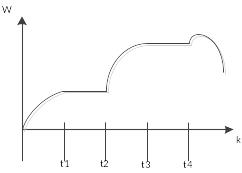

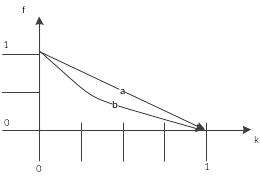

Для изучения явления локальности проводились различные исследования, в частности, исследовалась зависимость частоты f прерываний процесса по отсутствию нужных страниц от объема выделенной для процесса памяти, который может быть оценен в виде доли k страниц процесса, находящихся в ОП.

a – теоретическая зависимость, b – реальная зависимость.

Если количество выделенной памяти начинает уменьшаться, то существует dk, в котором это уменьшение не сильно сказывается на частоте прерываний по отсутствию нужной страницы.

Но начиная с k ~ 0,25, при дальнейшем уменьшении выделяемых процессу страниц, частота прерываний резко возрастает. Кроме того, отмечается, что до тех пор, пока в ОП остается некоторое подмножество наиболее активно используемых в процессе страниц, частота прерываний меняется мало, но как только какие-либо из страниц этого подмножества удаляются из памяти, частота прерываний, то есть, по существу, интенсивность замещения страниц начинает возрастать. Этот вывод был сформулирован в виде концепции рабочего множества страниц.

Под рабочим множеством страниц понимается совокупность страниц процесса, которые используются в нем наиболее активно. Согласно этой концепции, для обеспечения эффективного выполнения процесса необходимо, чтобы его рабочее множество присутствовало бы в ОП как можно дольше. В противном случае, может возникнуть ситуация возрастания интенсивности замещения страниц, когда процесс будет многократно требовать использования одних и тех же страниц из ФВП. Это явление в системах управления виртуальной памятью называется «страничной пробуксовкой».

В общем случае, рабочим множеством процесса W(t, dt) для некоторого момента времени t, считается некоторый набор страниц, к которым процесс активно обращается в течение интервала [t-dt, t]. Интервал dt в данном случае называется размером окна рабочего множества.

В течение всего периода своего выполнения, процесс может иметь несколько рабочих множеств, которые могут динамически меняться, что связано с различным характером операций, выполняемых в процессе – чисто вычислительных и ввода/вывода.

Иногда к текущему множеству могут добавляться новые страницы, либо из него могут удаляться составляющие. Следовательно, рабочее множество меняется во времени.