- •Менеджмент Лекция 1: Этапы развития менеджмента

- •Развитие управленческой мысли

- •Менеджмент в России

- •Элементы и принципы менеджмента

- •Организация как объект управления

- •Организационные структуры управления

- •Проектирование организационных структур

- •Планирование как функция менеджмента

- •Мотивация как функция менеджмента

- •Организация как функция менеджмента

- •Контроль как функция менеджмента

- •Управление (руководство) как функция менеджмента

- •Методы менеджмента. Административные методы управления

- •Экономические методы управления

- •Социально-психологические методы управления

- •Самоуправление как метод менеджмента

- •Управление персоналом как объектом менеджмента

- •Управление финансами организации как объектом менеджмента

- •Производство как объект менеджмента

- •Снабжение как объект управления

- •Сбыт и реализация как объект управления

- •Управленческие решения в менеджменте

- •Коммуникации в менеджменте

- •Стили менеджмента

- •Требования к личности менеджера

- •Теория лидерства в менеджменте

- •Деловое общение в менеджменте

- •Управление конфликтами и стрессами

- •Имидж лидера

- •Организационная культура

- •Современный менеджмент

Самоуправление как метод менеджмента

Аннотация: Самоуправление рассматривается в ракурсе "демократического" подхода в организации. Определяются основные принципы самоуправления и приводится комплексная система коллективного самоуправления.

Ключевые слова: принятия решений, фирма, объект, субъект системы, контроль, поиск, управление персоналом, работ,представление, Личность, потенциал, выражение, место, разрешение конфликтов, прибыль

Цель лекции: раскрыть понятие самоуправление как метода менеджмента, выделить уровни самоуправления, а также основные принципы.

Самоуправление – представляет собой демократизацию управления, обеспечивающую работникам возможность участвовать в процессе выработки и принятия решений, влиять на положение дел в организации. Понятие "самоуправления" выражает достаточно устойчивый тип социального образования или общественных отношений.

Полностью самоуправляемой считается такая система, которая не имеет над собой ни одного вышестоящего органа управления (например, частная фирма).

Организация может быть самоуправляемой частично в том случае, если она представляет собой некоторый структурный объект(элемент, звено, подсистему) в более сложной организационной иерархической структуре (ряд предприятий и фирм входят в состав крупную компанию). Уровень такой самоуправляемости определяется мерой централизации (децентрализации) или соотношением между внешним управлением, которое реализуется со стороны вышестоящего органа, и внутренним управлением, исходящим от управляющего субъекта системы.

Самоуправление можно схематически представить в виде соединения труда и управления, который чаще называют подходом "снизу" (рисунок 16.1).

Рис. 16.1. Подход "снизу" в самоуправлении

Самоуправление развивалось по следующим направлениям:

развитие с позиции общественных аспектов (А. Маслоу, У. Оучи и др.);

развитие с позиции участия работников в самоуправлении (Л. Келос, У. Мэри и др.);

развитие с позиции исторических предпосылок (М. Туган-Барановский, А. Чаянов и др.);

развитие с позиции участия работников в управлении.

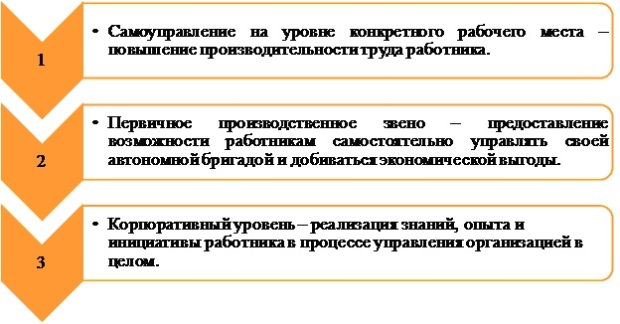

Самоуправление можно представить в следующей последовательности (рисунок 16.2):

Рис. 16.2. Уровни самоуправления

Самоуправление является следствием демократизации.

Основные формы демократизации:

Соучастие в управлении – право работников на получение достаточной информации о функционировании организации, о планах менеджмента, на выражение собственного мнения, на привлечение к соуправлению фирмой с правом совещательного голоса и на представительство в органах управления на условиях меньшинства.

Соуправление – право на участие в выработке и принятии решений, наложения вето на отдельные постановления, которые принимаются руководством, самостоятельное решение некоторых вопросов производственного и социального характера, равное представительство в органах управления.

Внутренний (рабочий) контроль – возможность контроля за действиями аппарата управления.

Самоуправление – право на прямое управление организацией по ключевым направлениям на основе так называемого принципа "один человек – один голос", так и на косвенное.

Самоуправление с позиции работника может быть представлено следующим образом.

Условие: работник и трудовые коллективы реализую себя в качестве субъектов собственности.

Труд соотносится с управлением через отношения собственности. Постольку поскольку формой их экономической реализации является хозяйственный расчёт, то наиболее благоприятные условия для самоуправления складываются на низовом уровне, где хозяйственные отношения проявляются наиболее сильно.

Самоуправление с позиции коллектива.

Проблемы развития самоуправления в коллективе:

Общие причины: инерция, старые методы руководства.

Причины внутри трудовых коллективов: различия в квалификации, конфликтность, профессиональная пригодность.

Сложность соотнесения самостоятельности с самоуправлением.

Неравный доступ к управленческой деятельности внутри коллектива.

Разный уровень доступа к необходимой информации.

Для того чтобы самоуправление получило развитие, необходимо задействовать следующие инструменты:

разработка программ, где основным элементом является обучение персонала организации особенностям, принципам и формам самоуправления;

реструктуризация организации с целью формирования на местах автономных самоуправляемых рабочих команд и бригад с предоставлением им части функций иерархических структур управления;

превращение автономных подразделений в самостоятельные бизнес-единицы;

построение системы широкой информационной коммуникации и привлечение на этой основе работников к планированию деятельности своих подразделений и организации в целом;

сохранение и поддержание традиционных ценностных ориентиров организации и персонала;

формирование особого, партнерского стиля управления, основанного на горизонтальной координации и вертикальной интеграции,направленного на корпоративное использование знаний, инициативы и самостоятельности работников.

Принципами развития самоуправления выделяют:

Пассивно – сдерживающее направление – пассивная поддержка преимуществ и сдерживание желания участия работников в управлении.

Компенсационная поддержка самоуправления – одобрение инициативы участия работников в самоуправлении и поощрение достигнутых результатов.

Развитие самоуправления в качестве эффективного функционирования организации.

Для развития систем самоуправления организации необходимо развивать коллективный подход в её формировании. Так, необходимо определить состав таких систем:

Формы участия в управлении.

Система оплаты труда и материального стимулирования.

Система инновационного развития.

Система управления процессами труда.

Система управления материальными ресурсами.

Обслуживающая система.

Система социального развития.

Система развития экономического соревнования.

Система производственных технологий.

Система единичного управления структурными подразделениями всего трудового коллектива.

Краткие итоги

В лекции рассмотрен метод менеджмента как самоуправление, который представляет собой демократизацию управления.

Представлен подход самоуправления, получивший название "снизу", который представляет собой сумму труда и управления.

Определены уровни самоуправления от конкретного рабочего места до корпоративного.

Также представлены основные формы демократизации, такие, как соучастие в управлении, соуправление и внутренний (рабочий)контроль.

Самоуправление рассмотрено с позиции коллектива и работника.

Рассмотрены основные принципы самоуправления.

Вопросы

Раскройте понятие самоуправления.

Опишите направления развития самоуправления как метода менеджмента.

Представьте характеристику основных уровней управления.

Раскройте понятие демократизации в системе самоуправления.

Охарактеризуйте принципы самоуправления.

Ключевые термины

Административные методы управления – это методы прямого воздействия, носящие директивный, обязательный характер, основанные на дисциплине, ответственности, власти, принуждении.

Внутренний (рабочий) контроль – право контроля за действиями администрации.

Комплексный подход – специфическая форма конкретизации системности, заключающаяся в рассмотрении проблем управления в их связи и взаимодействии с методами исследования других наук, изучающих те же проблемы.

Конкретно-исторический подход – предполагает рассмотрение каждого явления в динамике. Любой объект управления в своём развитии проходит стадии проектирования и создания, роста, зрелости и завершения. Проблемы управления на каждой стадии отличаются, что требует выбора из всего арсенала методов, наиболее соответствующих объективным условиям.

Методы решения проблем – поиск ответов на вопросы по произошедшему событию.

Методы управления общих функций управления – отражает содержание процесса управления в различных функциональных подразделениях.

Методы управления функциональными подразделениями – связаны со структурой организации, выделением функциональных подразделений: производство, маркетинг, финансы, управление персоналом и пр. Отражает специфику постановки целей и определения состава работ, необходимых для их выполнения.

Моделирование – предполагает применение моделей для решения проблем управления. Модель – это представление проблем в форме, отражающей свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры системы.

Психологические методы играют важную роль в работе с персоналом, так как направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью является обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и поведению, с тем, чтобы направить внутренний потенциалчеловека на решение конкретных задач организации.

Самоуправление - демократизация управления, обеспечивающая работникам возможность участвовать в процессе принятия решений, влиять на положение дел в организации. Понятие "самоуправление" выражает довольно устойчивый тип социального образования или общественных отношений.

Системный подход – способ упорядочивания проблем, благодаря которому осуществляется их структурирование, определяются цели решения, выбираются варианты, устанавливаются взаимосвязи и зависимости элементов проблем, а также факторы и условия, оказывающие воздействие на их решение.

Соуправление – право на участие в принятии решений, наложения вето на отдельные постановления, принимаемые администрацией, самостоятельное решение некоторых вопросов производственного и социального характера, на равное представительство в органах управления.

Соучастие в управлении – право работников на получение информации о функционировании организации, о планах администрации, на выражение своего мнения, на привлечение к управлению фирмой с правом совещательного голоса и на представительство в органах управления на условиях меньшинства.

Социально-психологические методы основаны на использовании социального механизма управления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.). Специфика этих методов заключается в значительной доле использования неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом.

Социально-психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе.

Социологические методы играют важную роль в управлении персоналом, они позволяют установить назначение и местосотрудников в коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе.

Экономико – математические методы – применяются для решения задач оптимизации, распределения ресурсов, программно-целевого планирования.

Экономические методы управления - это системы приемов и способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена).

Экспериментирование – научная постановка опыта на базе разработанной методики с целью проверки тех или иных гипотез. Принципы результативности эксперимента: целенаправленность, установление границ, методическая разработанность вопросов выделения, фиксирования и оценки достигнутых результатов.

Лекция 17: