- •Раздел 1 Предмет, задачи и методы возрастной психологии

- •1.1 Возрастная психология как наука

- •1.1.1 Задачи возрастной психологии

- •1.1.2 Связь возрастной психологии с другими науками. Методы возрастной психологии

- •1. Организационные методы

- •2. Эмпирические методы (опытные):

- •3. Методы обработки данных:

- •4. Интерпретационные методы:

- •1.2 Становление возрастной психологии как науки: исторический очерк

- •1.2.1 История становления возрастной психологии

- •1.2.2 Этапы развития отечественной возрастной психологии

- •1.3 Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста

- •1.3.1 Понятие возраста

- •1.3.2 Основные структурные компоненты возраста

- •1.4 Категория развития. Психическое развитие

- •1.4.1 Категория развития

- •1.4.2 Психическое развитие и его факторы

- •1.5 Источники, движущие силы и условия психического развития личности

- •1.5.1 Источники психического развития

- •1.5.2 Движущие силы психического развития

- •1.5.3 Условия психического развития личности. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития

- •1.6 Структурные звенья самосознания, их генезис

- •1.6.1 Самосознание личности

- •1.6.2 Генезис самосознания

- •1.7 Возрастные кризисы

- •1.7.1 Понятие возрастного кризиса

- •1.7.2 Основные характеристики возрастных кризисов

- •1.8 Периодизации психического развития

- •1.8.1 Проблема периодизации психического развития

- •1.8.2 Группы возрастных периодизаций по л.С. Выготскому

- •1.8.3 Современные отечественные периодизации психического развития

- •1.9 Развитие личности в условиях депривации

- •1.9.1 Понятие депривации

- •1.9.2 Влияние депривации на развитие личности

- •1.9.3 Уровни депривации

- •Раздел 2 Психология возрастных этапов развития человека

- •2.1 Психическое развитие в младенчестве

- •2.1.1 Кризис новорожденности (0-2 месяца)

- •2.1.2 Младенческий возраст (2 месяца – 1 год). Развитие речи. Предметная деятельность в младенчестве. Умственное развитие

- •2.1.3 Базовая потребность возраста

- •2.1.4 Кризис одного года

- •2.2 Психическое развитие в раннем детстве (1 – 3 года)

- •2.2.1 Общая характеристика развития

- •2.2.2 Общение в раннем детстве

- •2.2.3 Эмоциональное развитие в раннем детстве

- •2.2.4 Возникновение самосознания

- •2.2.5 Развитие психических функций

- •2.2.6 Умственное развитие

- •2.2.7 Базовая потребность возраста

- •2.3 Кризис трех лет

- •2.4 Психологическая характеристика дошкольного возраста (3 – 6-7 лет)

- •2.4.1 Игра как ведущая деятельность

- •2.4.2 Другие виды деятельности в дошкольном возрасте

- •2.4.3 Общение дошкольников

- •2.4.4 Развитие психических функций дошкольника

- •2.4.5 Развитие личности дошкольника

- •2.5 Психологическая готовность к школьному обучению

- •2.5.1 Коммуникативная готовность

- •2.5.2 Когнитивная готовность

- •2.5.3 Уровень эмоционального развития

- •2.5.4 Технологическая оснащенность

- •2.5.5 Личностная готовность

- •2.5.6 Влияние психологической готовности на обучение в школе

- •2.6 Психологическая характеристика младшего школьного возраста (6-7 – 10 лет)

- •2.6.1 Проблема обучения детей с 6 лет

- •2.6.2 Кризис 6-7 лет

- •2.6.3 Учебная деятельность

- •2.6.4 Психические функции младшего школьника

- •2.6.5 Развитие личности младшего школьника

- •2.6.6 Общение в младшем школьном возрасте

- •2.6.7 Базальная потребность возраста

- •2.7 Подростковый возраст

- •2.7.1 Особенности перехода в среднее звено обучения

- •2.7.2 Младший подростковый период (10 – 12-13 лет)

- •2.7.3 Подростковый кризис

- •2.7.4 Старший подростковый возраст

- •2.7.5 Психофизическое развитие

- •2.7.6 Развитие личности в старшем подростковом возрасте

- •2.7.7 Аномалии личностного развития подростков

- •2.7.8 Воображение и творчество

- •2.7.9 Общение в подростковом возрасте

- •2.8 Ранняя юность (15 – 17 лет)

- •2.8.1 Общая характеристика возраста

- •2.8.2 Условия психического развития в ранней юности

- •2.8.3 Общение как основа психосоциального развития в ранней юности

- •2.8.4 Личность старшеклассника

- •2.8.5 Самоопределение в ранней юности

- •2.8.6 Учебная деятельность старшеклассников

- •2.8.7 Кризис юношеского возраста

- •2.9 Молодость (18-30 лет)

- •2.9.1 Психофизические функции в молодости

- •2.9.2 Интеллектуальная сфера

- •2.9.3 Социально-психологическая характеристика молодости

- •2.9.4 Кризис молодости (27- 33 года)

- •Раздел 3 Педагогическая психология

- •3.1 Предмет и задачи педагогической психологии

- •3.1.1 Предмет и структура педагогической психологии

- •3.1.2 Проблемы педагогической психологии

- •3.1.3 Основные задачи педагогической психологии

- •3.1.4 Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками

- •3.1.5 Исторические аспекты педагогической психологии

- •3.2 Структура процесса учения

- •3.2.1 Сущность процесса обучения. Цели и функции обучения

- •3.2.2 Специфика процесса обучения

- •3.2.3 Структура процесса обучения, характеристика структурных компонентов

- •3.2.4 Психологическая характеристика процесса усвоения

- •3.3 Учебная деятельность. Формы организации обучения

1.9.2 Влияние депривации на развитие личности

Формы психической депривации и ее проявления по И.В. Ярославцевой[8]:

1. Материнская депривация:

- отсутствие базового доверия к миру;

- несформированность самосознания;

- несформированность произвольных форм поведения;

- инфантилизм.

2. Эмоциональная депривация:

- снижение коммуникативно-познавательной активности;

- несформированность мотивационно-потребностной сферы;

- эмоционально-личностные нарушения;

- аффективные расстройства нарушения.

3. Социальная депривация:

- снижение коммуникативно-познавательной активности;

- трудности в установлении контактов;

- нарушение процесса социального и профессионального самоопределения.

4. Когнитивная депривация:

- снижение познавательных интересов;

- затруднение в понимании и предвосхищении событий;

- дисгармония интеллектуального развития;

- нарушение поведенческой регуляции.

5. Сенсорная депривация:

- замедление и дезорганизация развития психических процессов;

- задержка процесса становления ориентировочно-исследовательского поведения;

- дизонтогенетическое развитие.

6. Соматическая депривация:

- соматическая ослабленность;

- физический инфантилизм;

- задержка психического развития соматогенного происхождения;

- хронические болезни.

В чистом виде каждый из данных видов депривации можно выделить только в специальных исследованиях. В жизни они существуют в достаточно сложном переплетении. Особенно трудно выделить, как действуют отдельные депривационные характеристики в детском возрасте, накладываясь на процесс развития. Тем более трудно понять это, если человек воспитывался в условиях детского дома, школы-интерната, когда сенсорная, эмоциональная, социальная депривация сопряжены и являются следствием материнской депривации.

Для полноценного становления личности важным условием выступает гармонизация всех взаимоотношений ребенка с окружающей средой. Если по какой-либо причине возникают препятствия общению индивида с внешним миром, то это имеет патогенное значение для его развития.

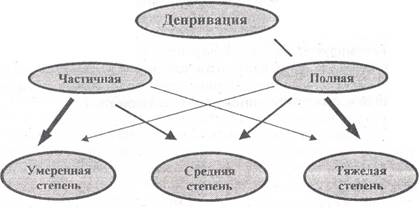

1.9.3 Уровни депривации

Традиционно в психолого-педагогической практике выделяются два уровня проявления депривации в зависимости от времени и полноты прерывания связей и отношений ребенка со значимыми взрослыми:

1. Полная депривация – соответствует условиям, когда ребенок развивается в детском доме и не имеет контактов с родственниками с самого рождения или с раннего детства.

2. Частичная депривация – соответствует условиям развития воспитанников детского дома, имеющих возможность какое-то время проводить в семье или с близкими им людьми.

В зависимости от уровня и степени выраженности негативных проявлений психического состояния имеется следующая дифференциация депривации:

- умеренная (легкая) степень выраженности проявлений депривации – проявляется в виде некоторой неустойчивости эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер;

- средняя степень выраженности проявлений депривации – проявляется в нервно-психических расстройствах и некотором снижении интеллектуального развития;

- тяжелая степень – характеризуется задержанным темпом психического развития и умственной отсталостью.

Рис. 3 – Взаимосвязь уровней и степени выраженности депривации

Депривация, несмотря на сложность и специфичность, не является неизменной и постоянной. При создании вокруг ребенка оптимальных условий ее негативные симптомы сглаживаются, что является важным в плане организации психолого-педагогического сопровождения развития детей.

Список рекомендуемой литературы к разделу

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

2. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студентов вузов. – М: Академия, 1998.

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001.

5. Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция развития личности Эрика Г. Эриксона // Принцип развития в психологии. - М., 1978.

6. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. – М., 2002.

7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М., 1988.

8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986.

9. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – СПб: Питер., 2001.

10. Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. – М.: Аграф, 1996.

11. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия /сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М.: «Академия», 1999.

12. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии.- М., 1991.

13. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4 - М., 1984.

14. Гамезо М.В., Герасимова В.С. и др. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учебное пособие. – М., 1999.

15. Годфруа Ж. Что такое психология.: В 2-х т.: Пер. с франц. - М.: Мир, 1992.

16. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие для студентов психологических факультетов университетов. – СПб.: «Паритет», 1999. – 224 с.

17. Детская психология: Методические указания. / Автор-составитель Р. П. Ефимкина. – Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1995.

18. Дубровина И.В. и др. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; Под ред. И.В. Дубровиной. - 2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 464 с.

19. Дубровина И.В. Психологическое здоровье школьников. Практическая психология образования. – М., 1998.

20. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. - М., 1982.

21. Запорожец А.В. Избранные психологические труды в 2-х т. Т.2. Развитие произвольных движений. – М.: Педагогика. 1986.

22. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения, - М., 1986.

23. Карандашев Ю.Н. Психология развития. Введение. – Минск, 1997.

24. Кон И.С. Возрастные категории в науках о человеке и обществе // Социологические исследования. 1978. № 3.

25. Крайг Г. Психология развития. – СПб: Питер. 1999.

26. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. – М., 1996.

27. Максименко С.Д. Общая психология. – М.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2000.

28. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррекция. – М.: Просвещение, 1992.

29. Миллер С. Психология развития: методы исследования – СПб.: Питер, 2002.

30. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России. - Дубна, 1995.

31. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1995.

32. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. - М., 1981.

33. Пиаже Ж. Избранные психологические произведения. - М., 1986.

34. Пиаже Ж. Теория Пиаже. //История зарубежной психологии (30 – 60 гг ХХ в.). Тексты. – М., 1986.

35. Певзнер М.С., Ростягайлова Л.И., Мастюкова Е.М. Психическое развитие детей с нарушением умственной работоспособности. – М.: Педагогика, 1982.

36. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития. / Вопр. психол. - 1994 - №1.

37. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М.: Педагогика,1990.

38. Психология. Учебник./ Под ред. А.А. Крылова. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999.

39. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000.

40. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1988.

41. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001.

42. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000.

43. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности: Избранные труды. – М.: Флинта, 1999.

44. Флэйк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Мир входящему: Развитие ребенка и его отношений с окружающими. - М., 1992.

45. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989.

46. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задачи для подростков и их педагогов. - М., 1994.

47. Шахова И.П. Практикум по лабораторным работам курса «Возрастная психология». – М, 2002.

48. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989.

49. Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности. /Архетип – 1995.

50. Ярославцева И. В. Психология депривированного подростка. Монография Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2000.