- •Часть I

- •Тема 1.1.

- •Тема 1.2.

- •Информационный материал.

- •Тема 1.1.

- •Нормативно-правовая база по организации и проведению диагностической деятельности.

- •Глава 4. Фз права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья:

- •Глава 5. Фз организация охраны здоровья

- •Глава 9. Фз медицинские работники и фармацевтические

- •Классификация болезней.

- •Определение понятий.

- •Тема 1.2.

- •Признаки клинической и биологической смерти.

- •Глава 8. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи

- •Тема 2.1.

- •Оп.01. Здоровый человек и его окружение,

- •Оп.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией,

- •Оп.08. Основы патологии,

- •Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.Edu.Ru.)

- •Информационный материал.

- •I.Общий осмотр – как метод диагностики. Правила проведения. Последовательность осмотра.

- •Оценка тяжести состояния, критерии. Измерение температуры тела, нормальная температура, степени повышения температуры тела, понятие лихорадки, периоды лихорадки, типы температурных кривых.

- •Измерение температуры тела.

- •Оценка сознания, критерии нормального сознания. Виды нарушения сознания, понятия «оглушенность», «ступор», «сопор», «кома». Шкала оценки тяжести комы Глазго.

- •IV.Оценка положения больного в постели. Понятия «активное положение», «пассивное положение», «вынужденное положение».

- •V. Оценка телосложения. Понятие «конституция», типы конституции, критерии астенической, нормостенической и гиперстенической конституции.

- •VI.Оценка кожных покровов: окраска, эластичность, влажность, температура, наличие кровоизлияний, сыпи, рубцов, тип оволосения, понятие «гирсутизм». Признаки нормального состояния кожи и слизистых.

- •VII.Оценка пальцев и ногтей, признаки нормы и изменения в патологии, понятия «барабанные палочки», «часовые стекла», «ложкообразные ногти».

- •VIII.Оценка толщины подкожно-жирового слоя, правила определения, норма, понятия «кахексия», «ожирение».

- •IX. Определение отеков, правила определения, локализация, виды отеков, понятия «внешние отеки», «внутренние отеки», «асцит», «гидроторакс», «гидроперикард», «анасарка».

- •X.Осмотр головы, оценка формы, величины, положения, движений. Признаки нормы, изменения в патологии, аномалии развития, понятия «микроцефалия», «макроцефалия».

- •XIII. Осмотр ушей, оценка ушных раковин, наружного слухового прохода, состояние в норме, патологические изменения, определение болезненности.

- •XIV. Осмотр носа, правила осмотра, оценка носового дыхания, выделений, состояния кожи, наличия высыпаний, признаки нормы, изменения в патологии.

- •XV. Осмотр полости рта, правила осмотра, оценка состояния губ, десен, зубов, неба, языка, зева, миндалин, признаки нормы, изменения в патологии.

- •XVI. Осмотр шеи, положение, видимые изменения за счет щитовидной железы, пульсация сонных артерий, определения понятий «зоб», «симптом толстой шеи», «кривошея».

- •XVII. Оценка лимфатических узлов, осмотр, методика и правила пальпации, порядок пальпации, состояние лимфатических узлов в норме, изменения в патологии, понятие «лимфаденит».

- •XVIII. Оценка мышечной системы: степень и пропорциональность развития мышц, определение мышечной силы, тонуса, болезненности, состояние мышечной системы в нормы и изменения в патологии. Оценивают:

- •XIX. Оценка костной системы: симметричность скелета, понятия «кифоз», «лордоз», «сколиоз», состояние поверхности костей, определение болезненности, признаки нормы и изменения в патологии.

- •Тема 2.2.

- •Информационный материал.

- •I. Субъективные методы исследования органов дыхания: жалобы (кашель, кровохарканье, одышка, удушье, боль в грудной клетке), анамнез болезни, анамнез жизни, факторы риска заболеваний органов дыхания.

- •Объективные методы исследования органов дыхания. Особенности общего осмотра. Местный осмотр грудной клетки.

- •2. Определить симметричность грудной клетки

- •8. Определить глубину дыхания :

- •10. Определить характер одышки:

- •Объективные методы исследования органов дыхания. Пальпация грудной клетки.

- •Объективные методы исследования органов дыхания. Перкуссия легких.

- •Лабораторные методы исследования органов дыхания.

- •Инструментальные методы исследования органов дыхания. Исследование функции внешнего дыхания.

- •Инструментальные методы исследования органов дыхания. Эндоскопические методы.

- •Инструментальные методы исследования органов дыхания. Рентгенологические методы исследования.

- •Тема 2.3.

- •Информационный материал.

- •II.Объективные методы исследования органов кровообращения. Особенности общего осмотра. Местный осмотр области сердца и крупных кровеносных сосудов.

- •III.Объективные методы исследования органов кровообращения. Пальпация верхушечного толчка. Понятие «сердечный толчок». Понятие «симптом кошачьего мурлыканья».

- •Пальпация верхушечного толка.

- •Пальпация сердечного толка.

- •Симптом кошачьего мурлыканья.

- •IV.Объективные методы исследования органов кровообращения. Перкуссия сердца.

- •V.Объективные методы исследования органов кровообращения. Аускультация сердца. Аускультация крупных сосудов.

- •VI. Исследование пульса.

- •Измерение артериального давления.

- •Тема 2.3.

- •Оп.01. Здоровый человек и его окружение,

- •Оп.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией,

- •Оп.08. Основы патологии,

- •Информационный материал.

- •I. Лабораторные методы исследования органов кровообращения. Диагностическое значение общего и биохимического анализов крови.

- •1/ Выявляет нарушение липидного обмена.

- •II.Инструментальные методы исследования органов кровообращения. Функциональные методы исследования.

- •I. Основные функции сердца.

- •III. Электрокардиограмма.

- •IV. Показания к проведению экг-исследования.

- •VII.Анализ электрокардиограммы.

- •VIII.Экг в патологии.

- •III.Инструментальные методы исследования органов кровообращения. Ультразвуковая диагностика. Рентгенологические методы исследования сердца и сосудов.

- •Тема 2.4.

- •Информационный материал.

- •II.Объективные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Особенности общего осмотра. Местный осмотр.

- •Форму живота.

- •Величину и симметричность живота.

- •Оценивают участие живота в дыхании.

- •III.Объективные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Пальпация живота.

- •Объективные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Перкуссия желудка и кишечника.

- •Объективные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Аускультация желудка, кишечника.

- •Лабораторные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта.

- •Инструментальные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Эндоскопические методы.

- •Инструментальные методы исследования органов желудочно-кишечного тракта. Рентгенологические методы исследования желудка и кишечника.

- •Тема 2.5.

- •Информационный материал.

- •I.Субъективные методы исследования органов желчевыделения и поджелудочной железы.

- •Диспепсические расстройства:

- •II.Объективные методы исследования органов желчевыделения и поджелудочной железы. Особенности общего осмотра. Местный осмотр живота. Диагностическое значение результатов осмотра.

- •Форму живота, величину и симметричность живота.

- •III.Объективные методы исследования органов желчевыделения и поджелудочной железы: пальпация и перкуссия.

- •Перкуссия печени по методу м.Г.Курлова.

- •Глубокая пальпация печени по методике в.П. Образцова.

- •IV.Лабораторные методы исследования органов желчевыделения и поджелудочной железы. Диагностическое значение.

- •Общеклинические исследования:

- •2. Биохимический анализ крови:

- •3.Иммунологические исследования крови:

- •V.Инструментальные методы исследования органов желчевыделения и поджелудочной железы.

- •Рентгенологические:

- •4.Магнитно-резонансная томография.

- •Тема 2.6.

- •Информационный материал.

- •I.Субъективные методы исследования органов мочевыделения.

- •II.Объективные методы исследования органов мочевыделения. Особенности общего осмотра. Местный осмотр области почек и надлобковой области.

- •Почечные :

- •Мочеточниковые :

- •Перкуссия почек.

- •Перкуссия мочевого пузыря.

- •V.Лабораторные методы исследования органов мочевыделения.

- •Тест-полоски для анализа мочи LabStrip u 11

- •Тест-полоски «уриполиан-1» - определение белка, глюкозы и рН в моче.

- •VI.Лабораторные методы исследования органов мочевыделения.

- •VII.Инструментальные методы исследования органов мочевыделения.

- •Тема 2.7.

- •Информационный материал.

- •I.Субъективные методы исследования кроветворной системы.

- •Объективные методы исследования кроветворной системы. Особенности общего осмотра. Пальпация лимфатических узлов, пальпация и перкуссия костей. Пальпация, перкуссия и аускультация селезенки.

- •Лабораторные методы исследования кроветворной системы.

- •Лабораторные методы исследования кроветворной системы. Исследование сывороточного железа. Стернальная пункция.

- •Инструментальные методы исследования кроветворной системы.

- •Тема 2.8.

- •Информационный материал.

- •I. Субъективные методы исследования эндокринной системы.

- •II. Объективные методы исследования эндокринной системы. Особенности общего осмотра.

- •III. Объективные методы исследования эндокринной системы.

- •IV. Лабораторные методы исследования эндокринной системы. Исследование крови при сахарном диабете. Исследование мочи при сахарном диабете.

- •V. Лабораторные методы исследования эндокринной системы. Исследование щитовидной железы и надпочечников.

- •Инструментальные методы исследования эндокринной системы.

- •Перечень литературы Учебные пособия:

- •Нормативно-правовая документация. Организация диагностической деятельности:

- •Порядки оказания медицинской помощи:

- •Электронные источники информации:

VII.Анализ электрокардиограммы.

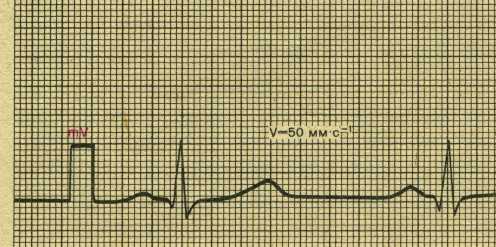

Перед анализом любой ЭКГ следует проверить правильность техники ее регистрации.

Во-первых необходимо обратить внимание на наличие разнообразный помех, которые могут быть обусловлены:

- наводными токами с работающих поблизости электроприборов, контактом кого-либо из окружающих с телом пациента, перекрестом проводов электропитания с проводами электродов, «наводкой» в сети переменного тока по фазе (в этом случае достаточно повернуть вилку в розетке питания на 180°;

- плохим контактом электродов с кожей;

- мышечным тремором, поэтому пациент должен спокойно лежать с расслабленной мускулатурой.

а — наводные токи — сетевая наводка в виде правильных колебаний;

б — «плавание» (дрейф) изолинии в результате плохого контакта электрода с кожей;

в — наводка, обусловленная мышечным тремором (видны неправильные частые колебания).

Во-вторых, необходимо проверить амплитуду контрольного милливольта, которая должна быть 10 мм.

В-третьих оценить скорость движения ленты. При скорости движения ленты 50 мм/с 1 мм соответствует 0,02 с, при скорости 25 мм/с – 0,04 с.

Нормальная электрокардиограмма.

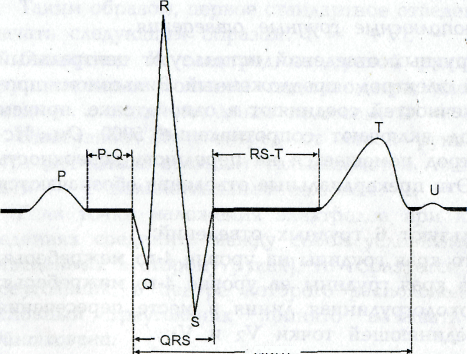

НОРМАЛЬНАЯ ЭКГ состоит из:

- зубцов положительных Р, R, Т, U и отрицательных Q и S;

- интервалов Р Q, SТ, ТU, UР;

- комплексов: предсердный- Р и желудочковый QRSТ.

ПЛАН РАСШИФРОВКИ ЭКГ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

В норме интервалы RR одинаковые, ритм регулярный или правильный.

Если RR разные – ритм неправильный.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

При правильном ритме и скорости 50 мм/с 1 см. ленты равен 0,2 сек, при скорости- 25 мм/ с 1 см равен 0,4 сек. ЧСС определяют по формуле:

ЧСС= 60 сек.: / R R * 0,2 / 0,4/ сек./.

В норме ЧСС= 60-80 в мин.

При неправильном ритме: ЧСС=20 x N,

где N – число комплексов QRS на 15 см ленты, снятой со скоростью 50 мм/с.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА РИТМА СЕРДЦА.

В норме ритм синусовый, зубец Р во 2 стандартном отведении положительный и стоит перед QRSТ, форма зубцов Р постоянно одинаковая.

В других случаях ритм несинусовый.

В патологии ритм бывает:

- предсердный ( признак – отрицательный Р во II и III отведениях перед комплексом QRS),

- атриовентрикулярный ( признак – зубец Р сливается с QRS или отрицательный Р после неизмененного комплекса QRS),

- идиовентрикулярный (желудочковый) (признак – расширенные и деформированные комплексы QRS, отсутствие их связи с зубцом Р) .

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРОВОДИМОСТИ.

По длительности зубцов и комплексов Р, РQ, QRS.

В норме:

- Р (проводимость внутрипредсердная) не более 0,1 с;

- РQ (от начала зубца Р до комплекса QRS, проводимость от предсердий к желудочкам) - 0,12-0,20 сек;

- QRS(проводимость внутрижелужочковая - не более 0,1 с или 5 мм.

При удлинении интервалов - нарушение проводимости.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА.

Это разность потенциалов сердца. Точные расчеты делаются по углу ά и по специальным таблицам. Ориентировочно ЭОС определяют по величине зубцов R в стандартных отведениях.

-НОРМАЛЬНОЕ положение ЭОС: R2> R1 > R3;

- ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение ЭОС : R1> R2> R3;

- ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение ЭОС : R3 > R2 > R1.

6. АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКГ:

ЗУБЕЦ Р – возбуждение предсердий, в норме:

- Р положительный в отведениях I, II, аVF , V2- V 6,

- может быть положительный двухфазный в ІІІ, аVL, V 1,

- всегда отрицательный в аVR,

- амплитуда – 2,5 мм, продолжительность не более 0,1 с.

КОМПЛЕКС QRSТ - желудочковый.

Если амплитуда зубцов более 5 мм, их обозначают заглавными буквами (QRS), если менее 5 мм – строчными (qrs).

Если зубец R отсутствует, то комплекс будет – QS.

ЗУБЕЦ Q- возбуждение межжелудочковой перегородки, глубина не более ¼ высоты зубца R, продолжительность – 0,03 с. Если это не так, то весь зубец Q-патологический. В норме в аVR – глубокий QS.

ЗУБЕЦ R- почти полное возбуждение желудочков, высота в отведениях от конечностей не более 20 мм, в грудных – не более 25 мм, амплитуда увеличивается в грудных отведениях от V1 до V4 и уменьшается в V5 и V6. В отведениях аVR , V1,V2 в норме R может отсутствовать. Равенство зубцов R и S в отведениях V3 и V4 называется «переходная зона».

ЗУБЕЦ S – высота различна, но не более 20 мм, в грудных отведениях S уменьшается от V1 до V4, в V5 и V6 – может отсутствовать. «Переходная зона» - равенство зубцов R и S в V3.

СЕГМЕНТ SТ – полный охват возбуждением обоих желудочков, в норме на ИЗОЛИНИИ с отклонением не более 0,5 мм вверх или вниз. ЗУБЕЦ Т- в норме в аVR всегда отрицательный, в I, II, аVF , V2- V6 – всегда положительный.

7. ЭКГ-заключение.

- нарушение ритма;

- нарушение проводимости;

- гипертрофия миокарда желудочков или предсердий;

- повреждение миокарда (ишемия, некроз, рубцы).