- •1.1. Атомно-молекулярная теория строения вещества

- •1.2. Масса и размеры молекул

- •1.3. Броуновское движение

- •2. Газовые законы. Идеальный и реальный газы

- •2.1. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля

- •2.2. Уравнение состояния идеального газа

- •2.3. Плотность газов

- •2.4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов

- •2.5. Постоянная Больцмана

- •3.1. Длина свободного пробега молекул

- •3.2. Скорость газовых молекул

- •3.3. Распределение Максвелла

- •4.1. Предмет термодинамики. Постулаты термодинамики

- •4.2. Температурные шкалы. Абсолютная температура

- •4.3. Температура в молекулярно-кинетической теории

- •4.3. Температура в молекулярно-кинетической теории

- •4.4. Внутренняя энергия. Работа. Теплота

- •4.5. Первое начало термодинамики.Понятие теплоемкости

- •4.6. Применение первого начала термодинамики к описанию изопроцессов в идеальном газе

- •4.7. Первое начало термодинамики как принцип эквивалентности теплоты и работы

- •4.8. Невозможность вечного двигателя первого рода

- •4.9. Принципы работы тепловых машин

- •4.10. Цикл карно. Кпд тепловых двигателей

- •4.11. Обратимые и необратимые процессы

- •4.12. Второй закон термодинамики

- •4.13. Теорема карно

- •4.14. Энтропия. Неравенство клаузиуса. Математическое выражение второго начала термодинамики

- •4.15. Статистический смысл второго начала термодинамики

- •4.16. Энтропия и термодинамическая вероятность. Формула больцмана

- •4.17. Энтропия и беспорядок

- •4.18. О "тепловой смерти" вселенной

- •5.1. Кристаллическая решетка

- •5.2. Дефекты в кристаллах

- •5.3. Плавление и кристаллизация

- •5.4. Зависимость температуры плавления от давления

- •5.5. Испарение твердых тел (сублимация)

- •5.6. Механические свойства твердых тел

- •6.1. Силы взаимодействия между молекулами. Агрегатные состояния вещества

- •6.2. Особенности строения и теплового движения в жидкостях

- •6.3. Свойства жидкостей

- •6.4. Явления на границе жидкость–пар. Насыщенный пар

- •6.5. Кипение жидкости. Зависимость температуры кипения от давления

- •6.6. Равновесие двухфазного состояния жидкость-пар. Критическая температура

- •6.7. Водяной пар в атмосфере. Влажность

- •6.8. Поверхностное натяжение

- •6.9. Давление Лапласа под искривленной поверхностью жидкости

- •6.10. Капиллярные явления. Формула Жюрена

- •6.11. Смачивание и несмачивание на границе жидкость-жидкость и твердое тело-жидкость

- •6.12. Текучесть жидкости. Сверхтекучесть гелия

6.9. Давление Лапласа под искривленной поверхностью жидкости

Форма поверхности жидкости, налитой в сосуд, определяется тремя факторами: силами взаимодействия между молекулами жидкости, силами взаимодействия между молекулами жидкости и молекулами, входящими в состав стенок сосуда, и действием силы тяжести.

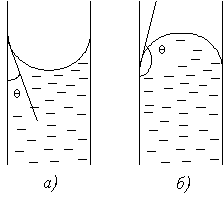

Если достаточно большое количество жидкости налито в широкий сосуд, то жидкость вследствие преобладающего действия силы тяжести в этом случае имеет плоскую горизонтальную поверхность. Однако непосредственно у стенок сосуда поверхность жидкости несколько искривлена. Если молекулы жидкости, соприкасающиеся со стенкой сосуда, взаимодействуют с молекулами твердого тела сильнее, чем между собой, в этом случае жидкость стремится увеличить площадь соприкосновения с твердым телом. При этом поверхность жидкости изгибается вниз и говорят, что она смачивает стенки сосуда, в котором находится.

Если же молекулы жидкости взаимодействуют между собой сильнее, чем с молекулами стенок сосуда, то жидкость стремится сократить площадь соприкосновения с твердым телом, ее поверхность искривляется вверх, имеет место несмачивание жидкостью стенок сосуда.

|

Наличие сил поверхностного натяжения и кривизны поверхности жидкости в капиллярной трубочке ответственно за дополнительное давление под искривленной поверхностью, называемое давлением Лапласа.

|

|

(6.17) |

|

(6.18) |

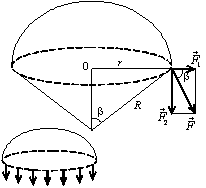

Действие этой силы приходится на круговое

сечение мениска площадью

![]() (рис.

6.14). Следовательно, избыточное давление

Лапласа, обусловленное кривизной

поверхности и действием сил поверхностного

натяжения, равно

(рис.

6.14). Следовательно, избыточное давление

Лапласа, обусловленное кривизной

поверхности и действием сил поверхностного

натяжения, равно

|

(6.19) |

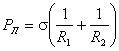

Можно обобщить полученную формулу на случай более сложной поверхности. В общем случае давление Лапласа определяется соотношением

|

(6.20) |

где R1 и R2 – радиусы кривизны двух взаимно перпендикулярных сечений мениска.

|

Применяя формулу Лапласа для частного

случая сферической капли

![]() ,

находим:

,

находим:

|

(6.21) |

Если поверхность мениска имеет цилиндрическую форму, то один из радиусов кривизны сечения можно считать равным бесконечности. Для этого частного случая давление Лапласа равно

|

(6.22) |

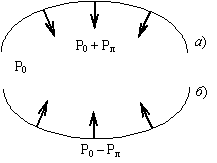

В случае мыльного пузырька дополнительное

давление, которое испытывает находящийся

внутри него газ, равно

![]() ,

так как у пузырька две поверхности –

наружная и внутренняя, каждая из которых

создает дополнительное давление Лапласа.

,

так как у пузырька две поверхности –

наружная и внутренняя, каждая из которых

создает дополнительное давление Лапласа.

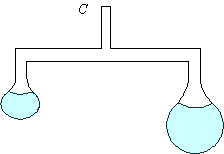

Убедительной иллюстрацией существования лапласовского давления служит описанный ниже опыт.

|

Рис.

6.13

Рис.

6.13 Рис.

6.14

Рис.

6.14 ,

, Рис.

6.15

Рис.

6.15 Рис.

6.16

Рис.

6.16