- •1. Телекоммуникационные транспортные сети и их функции Введение. Общие сведения о сетях

- •1.1. Понятия транспортной телекоммуникационной – первичной сети связи [21]

- •1.2. Основной принцип телекоммуникационной транспортной сети – "закон бит точности"

- •1.3. Первичная и вторичная сети связи

- •1.3.1. Первичная сеть связи (псс) [л. 22]

- •1.3.2. Вторичная сеть связи (всс) [22, 25]

- •1.4. Сети поддержки – синхронизации, сигнализации и управления

- •2. Принципы систематизации телекоммуникационной транспортной сети по уровням (слоям)

- •2.1. Обобщенное представление телекоммуникационной транспортной сети

- •2.2. Иерархическое (уровневое) представление телекоммуникационной транспортной сети

- •2.3. Принцип разделения на функциональные уровни

- •2.4. Отношение клиент – сервер между слоями телекоммуникационной транспортной сети

- •2.5. Уровневая модель телекоммуникационной транспортной сети и модель взаимодействия открытых систем

- •2.6. Уровень (сеть) доступа транспортной сети

- •3. Технические средства телекоммуникационной транспортной сети

- •3.1. Общие свойства физического слоя

- •3.1.2. Типовые каналы и групповые тракты [22, 25]

- •3.1.3. Многоканальные системы, линии и каналы передачи [22, 25]

- •3.1.4. Виды сообщений и сигналы электросвязи [22, 25]

- •3.1.5. Виды сигналов [22]

- •А) схема; б) изменение звукового давления; в) изменение сопротивления угольного порошка микрофона; г) изменение тока в цепи микрофона; д) то же в линейной цепи

- •3.2. Темпы и тенденции развития базових технологий

- •3.3. Развитие базовых технологий

- •3.4. Характеристики нагрузки телекоммуникационной транспортной сети

- •3.4. Построение систем передачи енсс

- •3.5. Системные параметры и качество передачи сигналов [22]

- •3.6. Сетевые узлы и станции псс [25]

- •3.7. Ведомственные сети связи

- •Заключение

- •Элементарные функции транспортного оборудования

- •Правила записи элементарных функций

3.1.5. Виды сигналов [22]

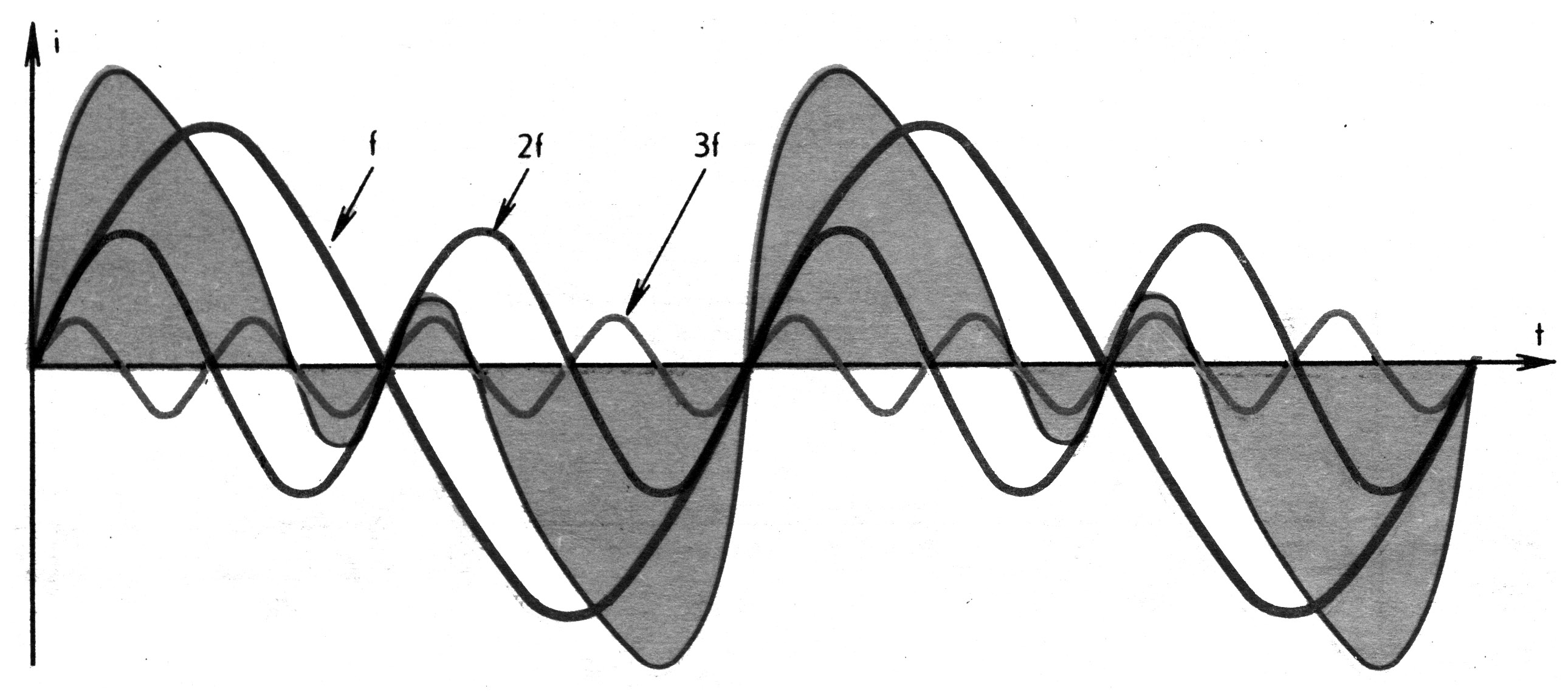

Простейшим сигналом является ток или напряжение синусоидальной формы (i = I sin (2ft + ) или u=U sin (2ft + )), которые характеризуются определенными частотой колебаний (f), амплитудой (I или U) и начальной фазой (). Однако, сигналы, отображающие информацию, передаваемую по каналам связи, являются сложными, содержащими большое число составляющих простейших синусоидальных колебаний, каждое из которых имеет собственную частоту, амплитуду и фазу.

На рис. 1.14 показан сложный аналоговый сигнал, состоящий из трех синусоидальных колебаний. Амплитуда основного колебания f превышает амплитуду второй ее гармоники (2f) в 2 раза, а третий — гармоники (3f) в 4 раза. При изменении соотношений амплитуд или фаз составляющих форма сложного сигнала значительно изменяется.

Голос человека создает колебания, которые воспринимаются как звуки речи. Эти звуки характеризуются высотой (тоном), громкостью и тембром (окраской). Высота звука прямо пропорциональна частоте колебаний, громкость зависит от значения звукового давления на голосовые связки, а его тембр — от индивидуальных особенностей человека. Каждый звук речи создает колебания определенного спектра с одной или несколькими максимальными амплитудами, называемыми формантами. Человеческий голос способен создавать колебания частотой от 80 Гц до 12 кГц, а слуховые органы способны воспринимать звуки частотой от 16 Гц до 20 кГц.

Для передачи по каналам связи любое сообщение должно быть преобразовано в электрический сигнал. Например, при передаче речи или музыки необходимо преобразовать непрерывные изменения звукового давления в соответствующие изменения электрического тока и осуществить обратное преобразование на приеме. При передаче телеграммы каждая буква или цифра преобразуется в определенную последовательность импульсов электрического тока.

|

Рис. 1.14. Аналоговый сигнал |

На рис. 1.15, а) приведена упрощенная схема преобразования звуковых колебаний в электрические в пункте А и обратное преобразование в пункте Б. При отсутствии звуковых колебаний в пункте А будет протекать постоянный ток i0 по цепи: плюс батареи постоянного тока (Б), мембрана микрофона (М), угольный порошок (УП), первичная обмотка трансформатора (Тр1) и минус батареи. В этом случае мембрана телефона в пункте Б будет немного прогнута в сторону полюсных надставок постоянного электромагнита (ЭМ).

При появлении звуковых колебаний переменное давление Р воздействует на мембрану микрофона (рис. 1.15 ,б), вызывая ее колебания. Эти колебания приводят к уплотнению или разрыхлению угольного порошка, увеличивая или уменьшая тем самым сопротивление R угольного порошка (рис. 1.15, в).

При увеличении R ток в цепи уменьшается, а при уменьшении — возрастает (рис. 1.15, г). Таким образом, в цепи возникает изменяющийся по амплитуде ток, который соответствует изменению звукового давления на мембрану микрофона, т.е. происходит преобразование звуковых колебаний в электрические.

С выхода трансформатора Тр1 будет поступать только переменная составляющая тока речевого сигнала (рис. 1.15, д), который передается по линии.

Рис. 1.15. Принцип преобразования звуковых сигналов в электрические: