- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

- •Геофизические исследования скважин

- •Лабораторная работа № 1

- •Часть 1. «Объект исследования. Геофизические методы исследования скважин».

- •Часть 2. Кавернометрия.

- •Лабораторная работа 2

- •Синхронизация перемещения носителя записи с движением кабеля и скважинного прибора

- •Лабораторная работа 5

- •Лабораторная работа 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра прикладной геофизики

Геофизические исследования скважин

Методические указания для лабораторных занятий

по дисциплине «Геофизические исследования скважин»

для студентов, обучающихся по специальности 130202.65

«Геофизические методы исследования скважин»

Составитель Г.Е. Строянецкая

|

|

|

|

Тюмень

ТюмГНГУ

2012

Лабораторная работа № 1

ТЕМА: «Объект исследования. Геофизические методы исследования скважин. Устройство каверномера. Расчленение разреза по данным кавернометрии».

Цель: «Ознакомление с объектом исследования, с геофизическими методами исследования скважин, с устройством каверномера, с расчленением разреза по данным кавернометрии».

Часть 1. «Объект исследования. Геофизические методы исследования скважин».

Просмотр презентации. Общее ознакомление с аппаратурой геофизических исследований, имеющейся на кафедре.

Часть 2. Кавернометрия.

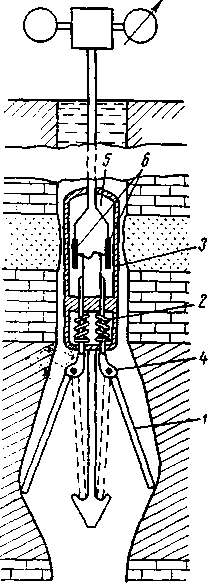

Фактический диаметр скважины измеряется каверномерами. Каверномер представляет собой рычажный механизм. В широко применяющемся каверномере (рис. 1) четыре рычага (на рисунке изображено два рычага; два других находятся в плоскости, перпендикулярной чертежу) 1 прижимаются к стенке скважины пружинами 2, находящимися в корпусе 3 прибора. На концах рычагов установлены кулачки 4. Кулачки передают движение рычагов механизму, закрепленному в камере 5 каверномера и передвигающему ползунок одного или нескольких реостатов 6. Электрические сигналы от реостатов пропорциональны суммарному радиальному смещению концов рычагов каверномера, которые передают по линии связи на поверхность, а затем – на регистрирующий прибор. Точкой записи каверномеров являются нижние концы измерительных рычагов.

Кривая фактического измерения среднего диаметра скважины в масштабе глубин (1:200, 1:500) называется кавернограммой. Значение диаметра скважины на определённой глубине считывается на горизонтальной оси (в мм, см, м).

Р ис.

1. Схема электрического каверномера

ис.

1. Схема электрического каверномера

Горизонтальный масштаб кавернограммы в основном выбирается равным 2 см/см (20 мм/см или 0,02 м/см). Скорость подъёма прибора при записи кавернограммы зависит от технического состояния ствола скважины, а также типа регистратора и обычно составляет 1000 - 2000 м/ч.

Отклонение фактического размера диаметра скважины от номинального вызвано главным образом физико-химическим воздействием на стенки скважины промывочной жидкости, а также механическим влиянием бурильного инструмента. Изменение диаметра скважины, при прочих равных условиях, зависит от литологии пород, вскрываемых скважиной. Увеличение диаметра скважины соответствует глинам, уменьшение диаметра наблюдается против проницаемых песчаников и алевролитов. Против плотных слабопроницаемых песчаников и карбонатных пород фактический диаметр скважины соответствует его номинальному значению.

Кавернограмма способствует уточнению литологического состава пород, построению литологической колонки и разделению разреза на проницаемые и непроницаемые породы. Она используется для определения объема затрубного пространства при подсчете количества цемента, необходимого для цементажа колонны. Результаты измерения диаметра скважины могут быть использованы в качестве дополнительной информации при истолковании диаграмм других геофизических методов.

Пример кавернограммы приведён на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты геофизических исследований в разрезе скважины

На занятии (посмотреть каверномер в 440 кабинете).

Задание 1. Привести в таблице 1 информацию о кавернометрии, проведённой в скважине.

Таблица 1

Месторождение и номер скважины |

Название метода |

Интервал записи, м |

Дата записи |

Тип аппаратуры |

Номинальный диаметр скважины, м |

Скорость записи, м/час |

Единица измерения |

Масштаб записи кривой |

Лаборатория |

Тип кабеля |

Сопротивление изоляции кабеля, Омм |

Масштаб записи глубин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сопротивление бурового раствора (в Омм) на поверхности___

Температура воздуха оС _____

Плотность бурового раствора в г/см3 _____

Водоотдача бурового раствора _____

Забой (в м) скважины при проведении ГИС____

Глубины колонн и их диаметры:

Глубина колонны в м

Диаметр колонны в м

Глубина колонны в м

Диаметр колонны в м

Глубина колонны в м

Диаметр колонны в м

Задание 2. На миллиметровке изобразить участок (100 м) кавернограммы скважины (масштаб глубин 1:500). Данный участок должен содержать коллекторы (песчаники) и неколлекторы (аргиллиты). С левой стороны кавернограммы построить:

- колонку глубин (данные с диаграммы);

- справа от колонки глубин литологическую колонку (песчаники, аргиллиты);

- сверху кавернограммы поставить её масштаб (с диаграммы).

Оформление полученных результатов

Результаты выполненной лабораторной работы представляются в виде отчета, в котором приводятся кратко теоретические основы, таблица, планшет.