- •Часть 1 и 2

- •3. Геолого - геофизические условия проведения каротаж-ных работ

- •5. Боковое каротажное зондирование. Сущность метода. Палетки и номограммы, необходимые для определения истинного удельного сопротивления

- •6.Боковой каротаж

- •15. Акустический каротаж

- •16. Термометрия. Интерпретация диаграмм, область применения

- •5. Боковое каротажное зондирование. Сущность метода. Палетки и номограммы, необходимые для определения истинного удельного сопротивления

- •Преимущества и недостатки данного метода гис

5. Боковое каротажное зондирование. Сущность метода. Палетки и номограммы, необходимые для определения истинного удельного сопротивления

Геофизические методы исследования скважин, применяемые для изучения их геологического разреза и выделения полезных ископаемых, получили название каротажа. Данные каротажа оказывают существенную помощь в оценке характера пройденных скважиной пород и последовательности их залегания. Применение каротажа позволяет повысить эффективность изучения геологического разреза скважин, а тем самым и эффективность бурения.

Боковое каротажное зондирование (БКЗ) состоит в проведении на исследуемом интервале скважины измерения несколькими градиент-зондами различных длин. Удельное сопротивление пластов получают в результате обработки данных БКЗ, которая сводится к следующим основным этапам:

а) выделение пласта,

б) построение для него кривой

в) сопоставление ее с теоретическими кривыми.

Для обработки материалов БКЗ необходимо также иметь информацию об удельном сопротивлении промывочной жидкости и диаметре скважины в исследуемом интервале разреза. Физические основы бокового каротажного зондирования

БКЗ представляет собой исследование скважины серией зондов, имеющих различные размеры, от которых зависит глубина исследования. Размер наименьшего градиент-зонда выбирается близким к диаметру скважины, а каждый последующий зонд должен быть в 2 ÷ 2,5 раза больше предыдушего. Размер наибольшего градиент-зонда обычно не превышает 8м.

Для лучшего определения границ пластов в БКЗ, проводимое последовательными градиент-зондами включается один обращенный градиент-зонд и наоборот. По данным БКЗ определяют удельное сопротивление пласта и оценивают наличие или отсутствие зоны проникновения глинистого раствора в пласт, а в благоприятных случаях определяют глубину проникновения раствора в пласт.

А 0,4 М 0,1Ν

А 1,0 М 0,1Ν

А 2,0 М 0,5Ν

А 4,0 М 0,6Ν

А 8,0 М 1,0Ν

Ν 0,5 М 2,0 А

А 0,5 М 8,0Ν + ПС ----КСП-1

Для определения удельного сопротивления пластов наряду с другими методами сопротивления широко применяют боковое каротажное зондирование (БКЗ), сущность которого заключается в измерении кажущихся удельных сопротивлений несколькими однотипными зондами (градиент-зондами или потенциал-зондами) различной длины против исследуемого интервала.

Удельное сопротивление пород прямо пропорционально удельному сопротивлению воды, заполняющей поровое пространство. Так как удельное сопротивление пластовой воды изменяется с температурой, то удельное сопротивление пород также меняется с температурой. Удельное сопротивление породы уменьшается, как и для водных растворов солей, приблизительно на 2% при увеличении температуры на 1°.

Коэффициентом относительного сопротивления (или относительным сопротивлением) называется отношение

Р = ρвп/ρпв (5.1) Относительное сопротивление определяется лишь количеством воды в единице объёма породы и распределением её по породе. В соответствии

с этим относительное сопротивление будет зависеть от пористости породы и формы порового пространства.

Преобладающее влияние на относительное сопротивление оказывает пористость, от которой оно находится в обратной зависимости. Расчёты и

экспериментальные исследования показывают, что относительное

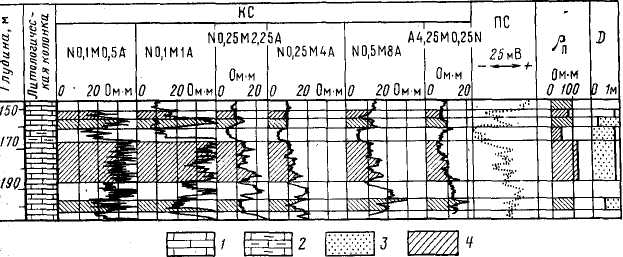

Кривые сопротивления, записанные при повышающем проникновении фильтрата глинистого раствора в пласт

1 – известняк; 2 –известняк глинистый; 3 – зона проникновения; 4 – интервалы определения удельного сопротивления

сопротивление неглинистых пород может быть выражено через пористость Кп следующим образом Р = а/Кmп (5.2) : где а – некоторая постоянная;

m – показатель степени пористости.

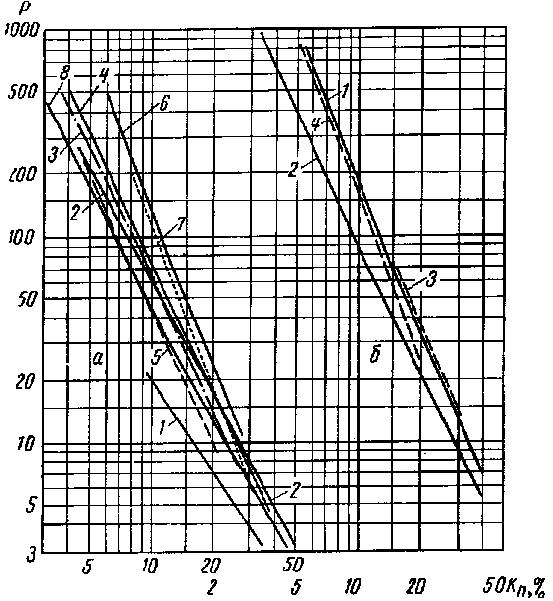

На рисунке 5.2 показаны кривые зависимости относительного сопротивления Р от пористости Кп. Большое влияние на относительное сопротивление оказывает форма порового пространства – извилистость поровых каналов, неравномерность их сечения, наличие тупиков и пустот (карст), не имеющих сообщения друг с другом, и др. Извилистость и неравномерность сечения (периодическое сужение и расширение) поровых каналов приводят при прочих одинаковых условиях к увеличению относительного сопротивления. Особенно большое влияние оказывает неравномерность сечения поровых каналов: с увеличением неравномерности сечения каналов относительное сопротивление резко повышается.

Наличие тупиков и пустот, слабо связанных с остальным поровым пространством, приводит к тому, что часть находящейся в поровом пространстве породы воды не участвует в проводимости электрического тока. Это тоже увеличивает относительное сопротивление.

Из – за влияния формы порового пространства связь между относительным сопротивлением и пористостью неоднозначна; значения а и m в формуле (5.2) и вид кривой зависимости Р от Кп для пород различного литолого-петрографического характера, отличающихся формой порового пространства, будут различны. Многие породы анизотропны – их удельное сопротивление вдоль напластования меньше, чем удельное сопротивление перпендикулярно напластованию. Это обычно связано с удлинённой формой слагающих породу частиц и закономерным расположением их в пространстве относительно плоскости напластования, в результате чего неравномерность сечения поровых каналов перпендикулярно напластованию значительно больше, чем вдоль напластования. Наибольшую анизотропность имеют глины. Анизотропия может быть также вызвана чередованием пропластков различного удельного сопротивления.

Кривые зависимости относительного сопротивления р от пористости Кп

а – песчано-алевролитовые породы: 1 – пески; 2 – песчаники девона Куйбышевской области; 3 – песчаники башкирских месторождений; 4 – песчаники девона Саратовского Поволжья; 5 – песчаники и алевролиты девона; 6 – песчаники грозненских месторождений; 7 – песчаники девона Западной Башкирии; 8 – песчаники палеогена Краснодарского края; б – карбонатные породы: 1 – известняки карбона Саратовского Поволжья; 2 – известняки башкирского яруса Куйбышевской области; 3 – известняки Казахстана; 4 – данные Арчи

Обработка и интерпретация результатов исследования

Форма регистрируемых кривых и отбивка границ пластов

Материалы бокового каротажного зондирования являются исходными для определения удельного сопротивления пластов, вскрытых нефтяными и газовыми скважинами. Удельное сопротивление получают в результате обработки данных БКЗ, которая сводится к следующим основным этапам: а) выделение пласта, б) построение для него кривой в) сопоставление ее с теоретическими кривыми.

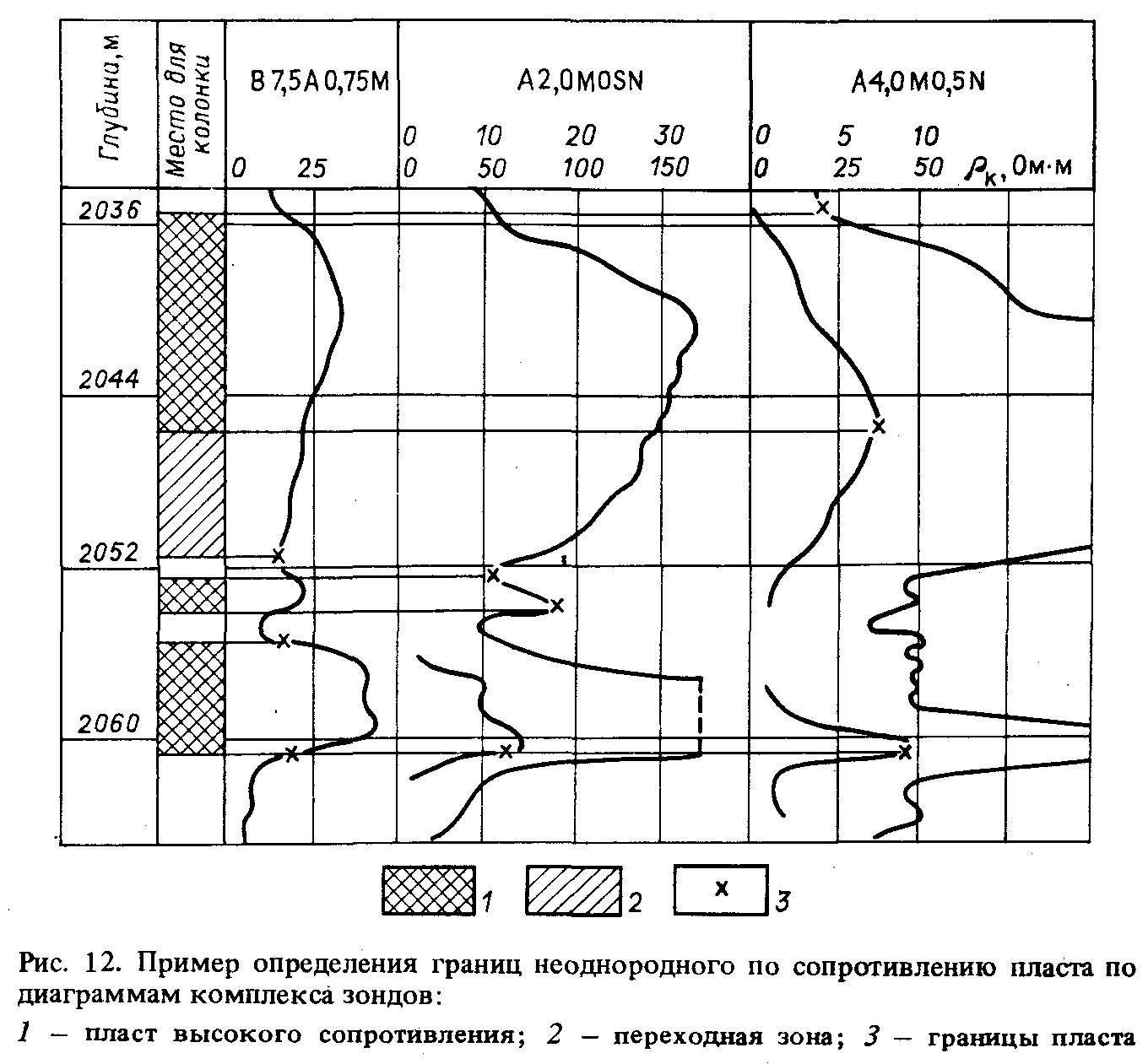

Пример определения границ неоднородного по сопротивлению пласта по диаграммам комплекса зондов

1 – пласт высокого сопротивления, 2 – переходная зона, 3 – границы пласта

Пласты (интервалы разреза), для которых производится обработка материалов БКЗ, выделяют по совокупности всех кривых сопротивления и диаграммам микрозондов с учетом результатов других видов каротажа.

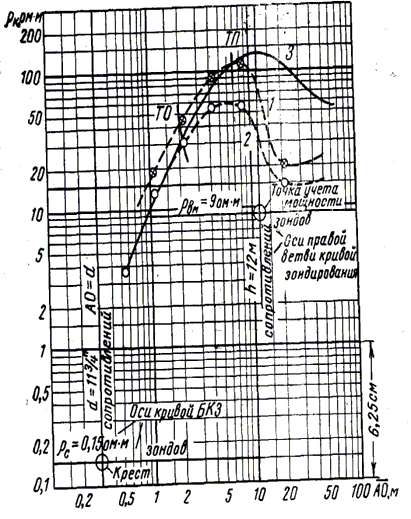

Для каждого из намеченных для обработки пластов отсчитывают характерные значения кажущегося удельного сопротивления и на прозрачном бланке с логарифмическими шкалами (такими же, как и на палетках) строят кривую зависимости кажущегося удельного сопротивления в омметрах от длины зонда в метрах (кривую зондирования). На бланк с построенной кривой наносят линии, соответствующие удельному сопротивлению ρс бурового раствора (приведённому к температуре пласта), диаметру скважины d, удельному сопротивлению вмещающих пород Рвм и мощности пласта h. Прямые, соответствующие диаметру скважины и удельному сопротивлению раствора, называют осями кривой БКЗ (ось сопротивлений и ось зондов кривой), точку их пересечения – крестом; прямые, соответствующие мощности пласта и удельному сопротивлению вмещающих пород, называют осями правой ветви кривой зондирования, точку их пересечения – точкой учета мощности (рисунок 5.5). Если диаметр скважины превышает номинальный (скважина размыта), то берут значение диаметра, отсчитанное по кавернограмме. Если наблюдается уменьшение диаметра, связанное с образованием глинистой корки, то, так как сопротивление глинистой корки мало отличается от сопротивления бурового раствора, пользуются номинальным значением диаметра скважины, принимаемым равным диаметру долота.

Снятие значений

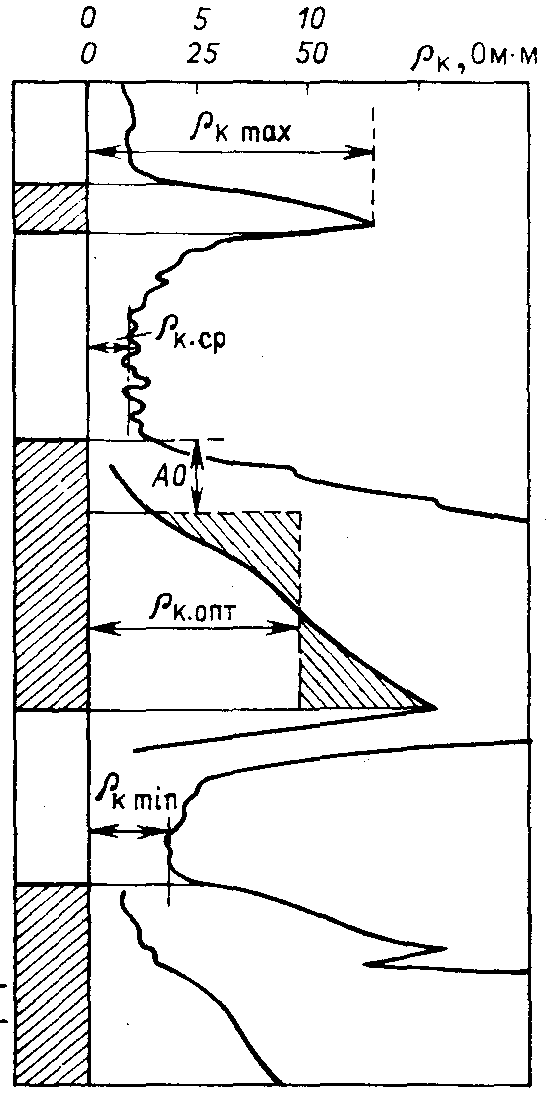

Для пластов большой мощности (h>20м) большого и малого сопротив ления для построения кривой зондирования пользуются средним значением сопротивления, а для пластов средней (6<h<20м) мощности – оптимальным значением сопротивления. Построенная по этим сопротивлениям кривая будет являться кривой БКЗ для исследуемого пласта («интерпретируемая кривая БКЗ»).

Примеры снятия с диаграммы оптимального, среднего и экстремальных значений кажущегося удельного сопротивления.

Значения ρк снимаются с диаграмм, записанных разными зондами БЭЗ (рис.5.4). При этом следует придерживаться правил, учитывающих влияние на величину удельного сопротивления пласта ρп и вмещающих пород ρвм, а также толщины пласта h, диаметра скважины dс и размера градиент-зонда

АО.

1. При

![]() и

и

![]() >16-25

наиболее целесообразно снимать

оптимальные значения

>16-25

наиболее целесообразно снимать

оптимальные значения

![]() ,

для этого определяют среднее кажущееся

сопротивление в интервале пласта,

равном

,

для этого определяют среднее кажущееся

сопротивление в интервале пласта,

равном![]() .

Интервал, соответствующий длине зонда,

вычитается из толщины пласта со стороны

минимума (от кровли пласта при

последовательном градиент-зонде, от

подошвы - при обращенном).

.

Интервал, соответствующий длине зонда,

вычитается из толщины пласта со стороны

минимума (от кровли пласта при

последовательном градиент-зонде, от

подошвы - при обращенном).

2. При ρп

, мало отличающемся от сопротивления

вмещающих пород,

![]() > 16-25 следует снимать средние значения

кажущегося сопротивления в средней

части пласта.

> 16-25 следует снимать средние значения

кажущегося сопротивления в средней

части пласта.

3. При![]() (3 -5 м) целесообразно снимать экстремальные

значения

(3 -5 м) целесообразно снимать экстремальные

значения

![]() если

если

![]() и

и

![]() если

если

![]() .

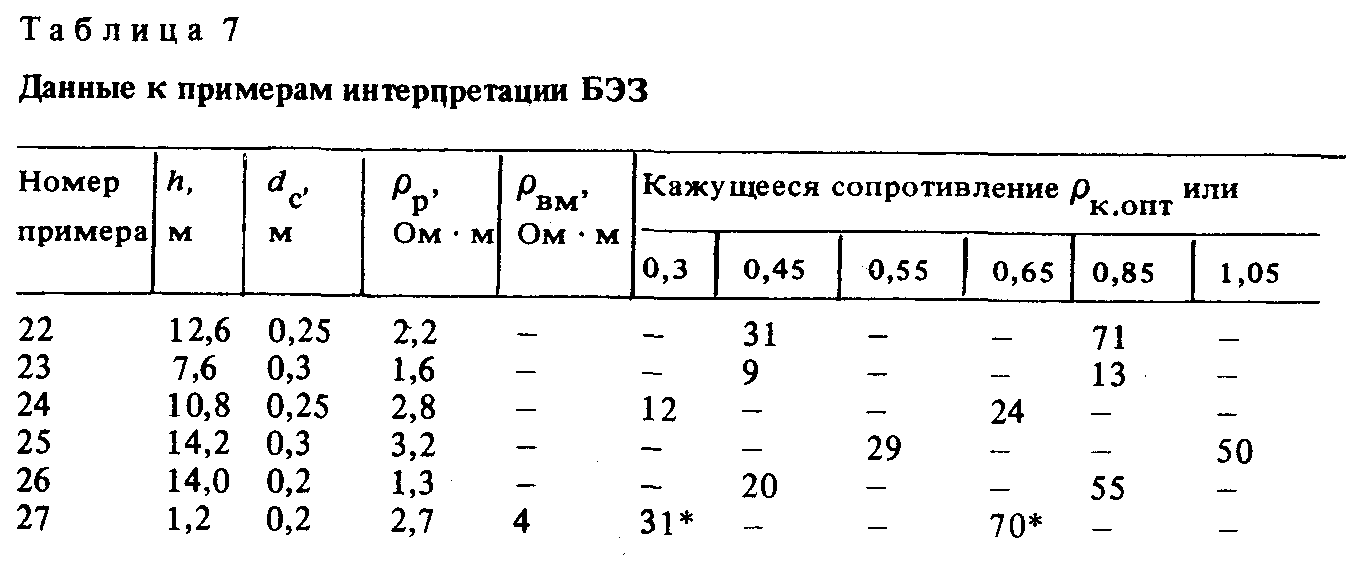

Данные БЭЗ по объектам интерпретации

вносятся в таблицу

.

Данные БЭЗ по объектам интерпретации

вносятся в таблицу

Бланк с кривыми зондирования

1 – максимальная кривая зондирования; 2 – средняя кривая зондирования; 3 – кривая БКЗ

Интерпретируемую кривую БКЗ сравнивают с расчетными кривыми БКЗ и находят среди них такую, с которой интерпретируемая кривая ВКЗ совпадает. Дальнейшие выводы основываются на том, что две одинаковые по своей форме кривые БКЗ соответствуют одним и тем же условиям. Исходя из этого, можно определить удельное сопротивление пласта и установить, имеется или нет проникновение раствора.

Для пластов малой мощности (h<6м) для построения кривой зондирования пользуются экстремальными значениями сопротивления. Полученную в результате построения кривую зондирования сопоставляют с палетками МКЗ или ЭКЗ. Построенная по этим сопротивлениям кривая будет являться кривой БКЗ для исследуемого пласта («интерпретируемая кривая БКЗ»). Интерпретируемую кривую БКЗ сравнивают с расчетными кривыми БКЗ и находят среди них такую, с которой интерпретируемая кривая ВКЗ совпадает. Дальнейшие выводы основываются на том, что две одинаковые по своей форме кривые БКЗ соответствуют одним и тем же условиям. Исходя из этого, можно определить удельное сопротивление пласта и установить, имеется или нет проникновение раствора Для пластов малой мощности (h<6м) для построения кривой зондирования пользуются экстремальными значениями сопротивления. Полученную в результате построения кривую зондирования сопоставляют с палетками МКЗ или ЭКЗ.

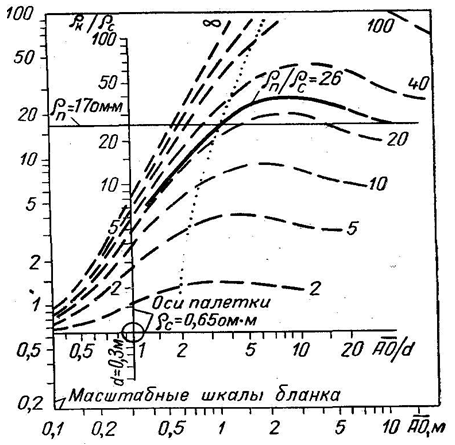

Координаты расчётной и интерпретируемой кривых БКЗ выражаются в различных единицах; расчётная кривая БКЗ изображает зависимость ρк/ρс от L/d, а интерпретируемая – зависимость кажущегося удельного сопротивления в омметрах от длины зонда в метрах. Выбор единиц, в которых выражены координаты кривой, изображённой на логарифмической сетке, влияет не на форму кривой, а только на ее положение относительно осей координат; поэтому переход от координат, выраженных в одних единицах, к координатам, выраженным в других единицах, эквивалентен перемещению осей. Чтобы получить интерпретируемую кривую БКЗ в таком же относительном масштабе, в каком строятся расчётные кривые, достаточно считать оси кривой за координатные (конечно, при условии, что в обоих случаях шкалы одинаковые). Таким образом, для сопоставления интерпретируемой кривой БКЗ с расчётными кривыми необходимо бланк с интерпретируемой кривой наложить на палетку так, чтобы оси и крест кривой БКЗ (точка с ρк = ρс; АО=d) на бланке совпали с координатными осями и точкой палетки, имеющей единичные отметки (ρк/ρс = 1; АО/d = 1). При этом координаты точек кривых БКЗ будут отсчитываться по осям палетки в относительных единицах (ρк/ρс и АО/d), а по осям бланка с интерпретируемой кривой – в омметрах и метрах.

Интерпретируемую кривую БКЗ вначале накладывают на палетку двухслойных кривых БКЗ. Если интерпретируемая кривая БКЗ совмещается с какой-либо двухслойной палеточной кривой, то при условии значительной длины кривой БКЗ можно заключить, что в этом случае нет проникновения раствора. Пользуясь тем, что модуль ρп/ρс найденной палеточной кривой БКЗ является вместе с тем и модулем данной интерпретируемой кривой БКЗ, можно определить удельное сопротивление пласта. Оно соответствует предельному значению, к которому стремятся ординаты палеточной кривой БКЗ с увеличением длины зонда (правой асимптоте кривой БКЗ); значение удельного сопротивления отсчитывается по шкале оси сопротивления интерпретируемой кривой БКЗ в омметрах (рисунок 5.5). Сопоставление интерпретируемой кривой зондирования с палетками МКЭ и ЭКЗ проводят в следующем порядке:

а) из числа имеющихся палеток выбирают такую, у которой h/d и ρвм/ρс наиболее близки к аналогичным параметрам исследуемого пласта;

б) накладывают бланк с интерпретируемой кривой зондирования на выбранную палетку так, чтобы крест кривой (точка ρк = ρс; АО = d) и точка

Пример сопоставления двухслойной кривой БКЗ (сплошная кривая) с палеткой БКЗ (палеточные кривые даны пунктиром)

учёта мощности (точка ρк = ρвм; АО = h) совпали с соответствующим точками палетки

в) если интерпретируемая кривая зондирования совпадает с одной из; палеточных кривых, то можно сделать вывод, что проникновения раствора в пласт нет; по подобранной палеточной кривой находят удельное сопротив- ление пласта, которое отсчитывается по оси сопротивления бланка с интерпретируемой кривой против соответствующего палеточной кривой удельного сопротивления (отмечено на палетке справа) ; г) если интерпретируемая кривая зондирования не совпадает ни с одной из палеточных кривых, это показывает, что имеется проникновение раствора.

Выделение коллекторов

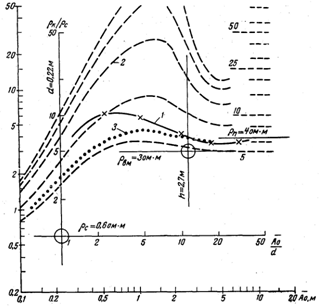

При наличии проникновения раствора в пласт точки интерпретируемой кривой БКЗ не совмещаются ни с одной из двухслойных палеточных кривых. Вывод о наличии проникновения весьма важен. Чтобы его сделать, интерпретируемая кривая БКЗ должна чётко отличаться от двухслойных расчетных кривых БКЗ. При проникновении раствора интерпретируемую кривую БКЗ сопоставляют с палетками трёхслойных кривых БКЗ, подбирая на них соответствующую интерпретируемой кривой палеточную кривую БКЗ. По модулю подобранной палеточной кривой БКЗ определяют удельное сопротивление пласта; при этом могут быть получены и некоторые данные о зоне проникновения. В этом случае для облегчения задачи подбора палеточной кривой БКЗ пользуются рядом практических приёмов. При понижающем проникновении раствора заранее задаются возможным значением отношения ρзп/ρс, исходя из того, что оно близко к относительному сопротивлению. Далее пользуются приближённой эквивалентностью, согласно которой трёхслойную кривую БКЗ при понижающем проникновении, если исключить из рассмотрения её левую ветвь, можно рассматривать как двухслойную кривую БКЗ при некоторых условных («эквивалентных») параметрах скважины. При этом сопоставление

Пример сопоставления интерпретируемой максимальной кривой зондирования с палеткой БКЗ

1 – интерпретируемая кривая; 2 – палеточные кривые; 3 – палеточная кривая, соответствующая удельному сопротивлению пласта

интерпретируемой кривой БКЗ с расчётными сводится к сравнению её с двухслойными кривыми БКЗ. При не очень глубоком повышающем проникновении раствора для подбора палеточной кривой обычно пользуются трёхслойными палетками для повышающего проникновения БКЗ-U, на которых кривые БКЗ отличаются параметром:

U = (ρзп/ρс – ρп/ρс)lnD/d (5.3)

Найдя среди палеточных кривых ту, которая соответствует интерпретируемой кривой БКЗ, определяют удельное сопротивление пласта и параметр U; задаваясь значениями ρзп/ρс, можно по формуле определить относительную величину диаметра зоны проникновения D/d.

При проникновении раствора в пласт удельное сопротивление его определяется по палеточной кривой, соответствующей правой ветви (L > h) интерпретируемой кривой зондирования (в пределах той её части, которая не искажена влиянием соседних пластов). Если подобранная по правой ветви кривой зондирования палеточная кривая при малых L/d проходит выше интерпретируемой – проникновение понижающее, если ниже её, то – проник -новение повышающее.

Если h/d и ρвм/ρс исследуемого пласта отличаются от значений их для выбранной палетки, то при сопоставлении с палеточными кривыми левой ветви интерпретируемой кривой совмещают кресты, а при сопоставлении правой ветви – точки учёта мощности бланка и палетки. Далее поступают так же, как и в предыдущем случае. При отсутствии проникновения раствора правая и левая ветви кривой должны совпадать с палеточными кривыми для одного и того же сопротивления пласта (перенесённые с палетки на бланк удельные сопротивления, соответствующие обеим частям кривой, должны совмещаться). Расхождение их указывает на наличие проникновения раствора.

Определение параметров продуктивных коллекторов

Методика обработки материалов БКЗ рассчитана для однородного одиночного пласта при условии, если выше и ниже него залегают породы одинакового сопротивления. Эта методика не может быть применена к пластам, содержащим прослои, сопротивление которых значительно отличается от сопротивления пласта.

Погрешность в определении удельного сопротивления по БКЗ значительно увеличивается для пластов большой мощности при больших величинах отношений ρп/ρс и для пластов малой мощности при больших значениях ρп/ρвм. Практически точное значение удельного сопротивления по БКЗ нельзя определить при следующих условиях: а) ρп/ρс >250 (для мощных пластов, б) ρп/ρвм>20 (для тонких пластов).

При обработке материалов БКЗ против пластов малой мощности необходимо учитывать экранирующее влияние соседних пластов большого сопротивления, расположенных со стороны удалённого электрода.