- •1.1. Эволюция принципов обмена информацией в эвм

- •1.2. Разновидности периферийных устройств

- •2.1. Основные этапы развития эвм

- •2.2. Роль системы ввода-вывода в эвм

- •2.3. Организация передачи информации в вычислительной системе

- •2.4. Функционирование системы ввода-вывода при обмене данными

- •2.5. Режимы обмена информацией в свв

- •3.1 Назначение и функции интерфейсов

- •3.2 Физические компоненты интерфейса

- •3.3. Разновидности интерфейсов

- •3.4 Способы соединения сопрягаемых устройств в интерфейсах

- •3.5 Синхронный и асинхронный обмен информацией в интерфейсах

- •3.6 Системные интерфейсы и шины расширения

- •Vesa local bus — vl-Bus или vlb.

- •4. Базовые структуры систем ввода-вывода

- •5. Эволюция системы ввода в iвм - совместимых компьютерах

- •6. Архитектура современной системы ввода-вывода

4. Базовые структуры систем ввода-вывода

Структура СВВ представляет собой совокупность взаимосвязанных внутренних и внешних интерфейсов (шин), посредством которых все устройства (модули) объединены в единую систему, называемую компьютером. Кроме того, в структуру СВВ входят устройства управления шинами и схемы организации процессов передачи информации при различных режимах ввода-вывода. К моменту появления микропроцессоров (МП), больших интегральных схем (БИС) и персональных компьютеров уже сформировались определенные принципы построения и структуры СВВ.

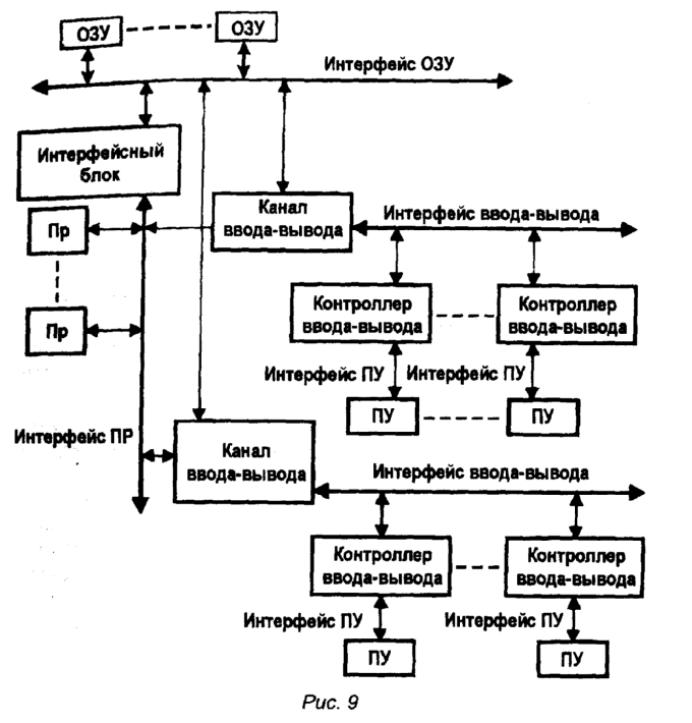

На Рис. 4.1 приведена структура СВВ многопроцессорной системы.

Рис. 4.1 .Структура СВВ многопроцессорной системы

Такая структура была характерна для больших компьютеров (мэйнфреймов) типа старших моделей IBM, которые работают в мультипрограммном режиме и имеют мощные процессоры, сопроцессор, ОЗУ большой емкости и большое количество разнообразных ПУ (до 256). В ЭВМ такого типа используется многомагистральная структура с выделенными каналами ввода-вывода и каскадно-магистральным подключением периферийных устройств. В таких ЭВМ, как правило, используются два типа аппаратно реализованных каналов ввода-вывода. Мультиплексный канал, работает с низкоскоростными типами ПУ. Селекторный канал, обслуживает высокоскоростные типы ПУ.

Такая структура, ставшая классической для больших ЭВМ, позволяет максимально использовать вычислительные мощности за счет одновременного решения нескольких задач и параллельной работы процессора и каналов ввода-вывода.

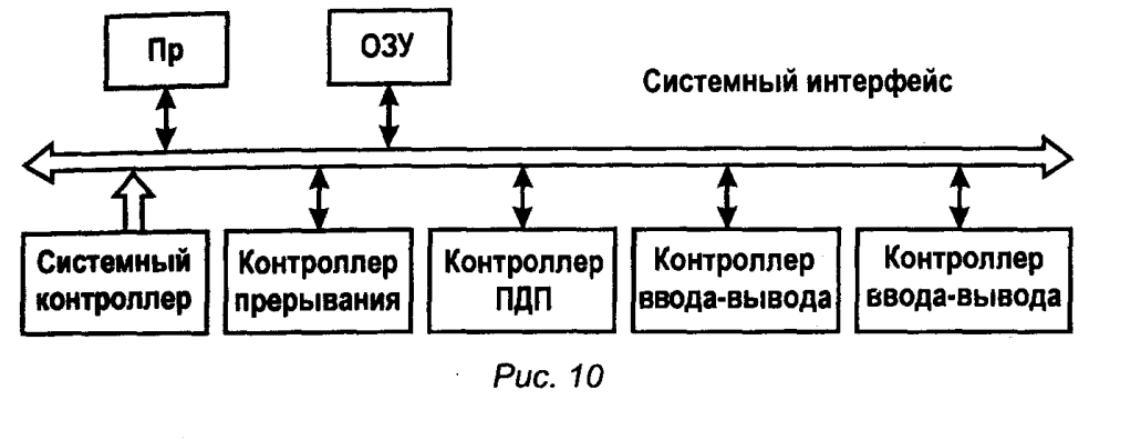

В малых вычислительных машинах, которые намного дешевле больших ЭВМ, СВВ строится по одномагистральной структуре (Рис. 4.2) с распределенным каналом ввода-вывода и радиально-магистральным обменом с ПУ.

Рис . 4.2 . Одномагистральная структура

В таких ЭВМ мультиплексный канал отсутствует, его функции выполняет процессор. В качестве селекторного канала применяется контроллер прямого доступа к памяти с ограниченными функциями канала.

5. Эволюция системы ввода в iвм - совместимых компьютерах

Напомним, что персональные компьютеры строились и строятся в наше время на основе принципа «трех М» — модульности, микропрограммируемости и магистральности.

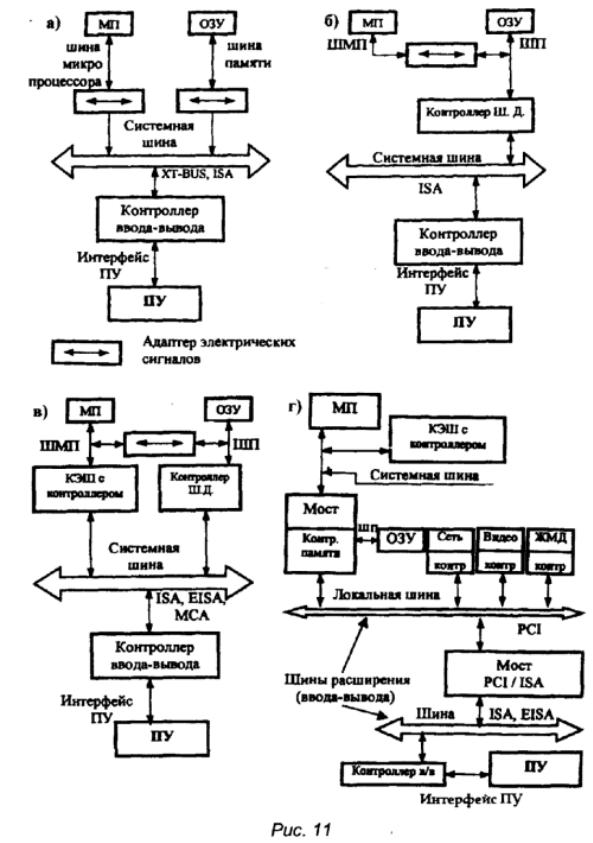

На Рис. 5.1, а приведена структура ПЭВМ, в которую входят следующие модули: микропроцессор (МП), ОЗУ, контроллер ввода вывода, периферийное устройство.

Модули такой ПЭВМ объединялись системными шинами XT-bus, а затем шиной ISA. Частота шины ISA не превышала 8—10 МГц. В таких ПЭВМ для обеспечения бесперебойной работы процессора было достаточно всего 4 миллиона обращений к памяти в секунду (цикл памяти 250 насек). Этим условиям вполне удовлетворяла одношинная структура СВВ, когда все устройства компьютера, включая ОЗУ, общались с процессором через общую шину.

Наиболее распространенной системной шиной в этот период была сначала 8-разрядная, а затем 16-разрядная шина ISA, работающая на частоте 8—10 МГц. С ростом частоты работы МП и уменьшением времени доступа в ОЗУ 10-мегагерцовая шина ISA стала тормозом в компьютере. Решение было найдено в выделении канала передачи данных МП—ОЗУ в отдельную шину, построенную на базе внешнего интерфейса МП и изолированную от медленной шины ISA посредством контроллера шины данных (Рис. 5.1, б). Эта «конструкция» позволила повысить производительность ЦП. Все ПУ продолжали взаимодействовать с ЦП через шину ISA. С дальнейшим ростом частоты работы МП тормозом в работе стало ОЗУ. Введение КЭШ-памяти уменьшило простой работы МП (Рис. 5.1, в).

Рис.

5.1. Структура ПЭВМ

Рис.

5.1. Структура ПЭВМ

По-прежнему все ПУ продолжали работу с МП и ОЗУ через системную шину ISA. К ней «присоединились» более скоростные шины ЕISА, МСА.

С введением в РС IВМ мультимедиа выявилось узкое место компьютера во взаимодействии ЦП и видеокарты. Для работы в режиме мультимедиа потребовалась пропускная способность системной шины более 100 Мбайт/с. Шины ЕISА, МСА, ISA для этого не годились. Выход был найден введением новой шины — локальной шины VL-bus, а затем локальной шины РСI.

Справка: Шина РСI — независимая от процессора шина с частотой 33 МГц при 32-разрядных данных. Обеспечивает пропускную способность в 132 Мбайт/с. Системная шина ISA по прежнему используется в компьютерах. Это позволяет применять в новых компьютерах огромное количество ранее разработанных аппаратных и программных средств (Рис. 5.1 , г).

В такой системе ввода-вывода ПУ подключаются к разным шинам: медленные устройства к ISA, высокоскоростные к РСI.

Отметим, что в современных системах - РСI из вспомогательной шины превратилась в основную шину.