- •1.1. Эволюция принципов обмена информацией в эвм

- •1.2. Разновидности периферийных устройств

- •2.1. Основные этапы развития эвм

- •2.2. Роль системы ввода-вывода в эвм

- •2.3. Организация передачи информации в вычислительной системе

- •2.4. Функционирование системы ввода-вывода при обмене данными

- •2.5. Режимы обмена информацией в свв

- •3.1 Назначение и функции интерфейсов

- •3.2 Физические компоненты интерфейса

- •3.3. Разновидности интерфейсов

- •3.4 Способы соединения сопрягаемых устройств в интерфейсах

- •3.5 Синхронный и асинхронный обмен информацией в интерфейсах

- •3.6 Системные интерфейсы и шины расширения

- •Vesa local bus — vl-Bus или vlb.

- •4. Базовые структуры систем ввода-вывода

- •5. Эволюция системы ввода в iвм - совместимых компьютерах

- •6. Архитектура современной системы ввода-вывода

ВВЕДЕНИЕ

Данный курс лекций посвящен периферийным устройствам ЭВМ.

Периферийные устройства - наиболее динамично развивающаяся область информационных технологий. Постоянно появляются принципиально новые устройства, как с точки зрения функций ими выполняемых, так и с точки зрения технологий их изготовления и работы. На смену магнитным дискам пришли оптические устройства, механические запоминающие устройства вытесняются более надежными, компактными и бесшумными устройствами на основе флэш-памяти. Практически любое устройство, имеющее разъем USB может рассматриваться, как периферийное. Это может быть видеокамера, ауди плеер, сотовый телефон, игровая приставка, тренажер, мультимедиа проектор, интерактивная доска и т.д. На смену игольчатым принтерам пришли струйные и лазерные принтеры, причем ежегодно происходит смена моделей ведущих фирм производителей. Отдельно отметим такие перспективные направления, как 3D принтеры и гибкие дисплеи.

Большое внимание будет уделено системам ввода-вывода и интерфейсам. Роль и значение их в последнее время существенно возросли. Это связано, прежде всего, с быстрым ростом производительности микропроцессоров. Частота их работы выросла и составляет сотни мегагерц. Постоянно увеличивается разрядность: 32, 64, 128, 256 бита. Растет емкость оперативных запоминающих устройств, достигая сотен мегабайт и гигабайт. Уменьшается время доступа ОЗУ, составляя единицы и доли наносекунд. Увеличивается количество ПУ, подключаемых к компьютеру, растет их скорость работы. Емкость модуля жестких дисков уже составляет терабайты. Увеличивается объем графической информации, выводимый на монитор, широко используется трехмерная графика, «живое видео».

Все это требует постоянного увеличения скорости передачи информации и такой организации взаимосвязи устройств в вычислительной системе, которая минимизирует потери процессорного времени и равномерно загружает работой все устройства компьютера.

Именно поэтому рассматриваются функции систем ввода-вывода и интерфейсов в вычислительных системах, принципы их построения и функционирования.

Лекции ориентированы на студентов, специализирующихся

в области вычислительной техники и программирования.

Знание интерфейсов позволяет разработчику аппаратуры более грамотно подойти к выбору варианта, соответствующего поставленной задаче.

Материалы курса необходимы системным интеграторам для грамотного подбора типов устройств и оптимального объединения их в систему.

Сведения из учебного курса помогут системным программистам при разработке собственных драйверов или адаптации чужих разработок.

В данном курсе лекций мы подробно рассмотрим все аспекты области периферийных устройств, тенденции развития, новейшие разработки. Однако начнем с истории развития, без знания которой нельзя понять и оценить тенденции развития. Кроме того основные принципы и методы построения систем открытые в то время используются до сих пор, естественно с учетом современных реалий.

ЛЕКЦИЯ 1 РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

1.1. Эволюция принципов обмена информацией в эвм

ЭВМ первого поколения работали с устройствами ввода-вывода (УВВ), имевшими невысокие скоростные характеристики и использовавшими бумажные носители информации (перфокарты и перфоленты). Вывод данных осуществлялся, в основном, с помощью медленных АЦПУ (алфавитно-цифровых печатающих устройств).

При вводе-выводе центральное устройство ЭВМ (процессор) брал на себя все функции по управлению обменом и не мог использоваться для решения задач. В ЭВМ 1-го поколения использовался центрально-синхронный принцип управления вводом-выводом.

Длительность решения любой задачи в таких ЭВМ может быть оценена выражением:

Тр = (аоТо + аввТвв)n, где:

ао — относительная доля арифметико-логических операций в программе;

То — среднее время операций обработки данных;

авв — доля операций ввода-вывода в реализуемой программе; Твв — среднее время выполнения операций ввода-вывода;

n — общее количество выполняемых команд программы.

В ЭВМ 2-го поколения появились новые идеи организации процесса вычисления и последовавшие за этим новые технические решения:

а) прерывание вычислительного процесса; б) мультипрограммный способ работы ЭВМ; в) элементы операционных систем; г) алгоритмические языки высокого уровня.

Все это потребовало увеличения производительности ядра ЭВМ (процессора и памяти) и существенного роста скоростных характеристик УВВ.

На повестку дня встали вопросы, связанные с коренным пересмотром принципов организации ввода - вывода (обмена данными). Тем более что в это время значительно увеличились скоростные характеристики ряда периферийных устройств (ПУ) и появились новые ПУ (графопостроители, НМЛ, быстрые принтеры).

В ЭВМ 3-го поколения была сделана удачная попытка увеличить общую производительность ЭВМ за счет двух основных факторов:

Совмещение во времени операций ввода-вывода с операциями обработки данных процессором.

Обеспечение одновременного ввода-вывода с нескольких ПУ.

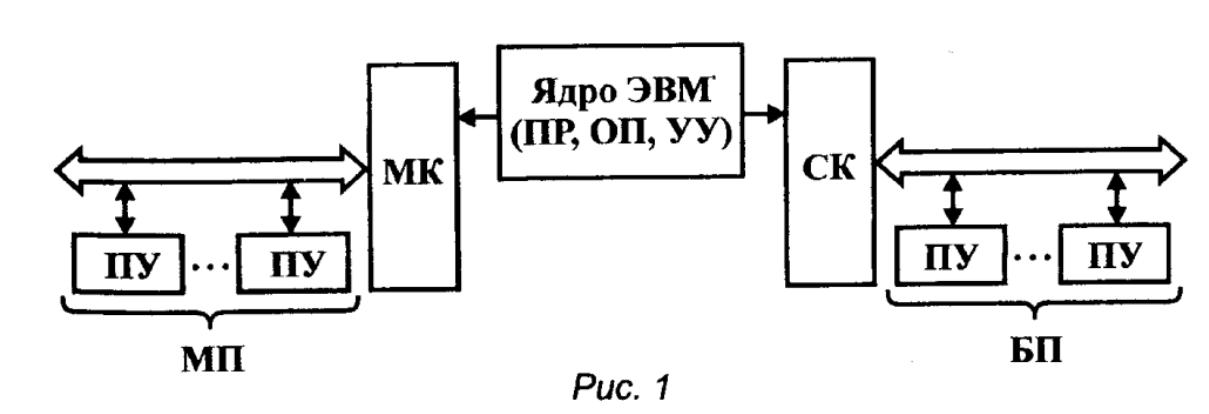

Данная задача была решена путем построения ЭВМ с использованием канальной системы ввода-вывода (СВВ). Структура такой ЭВМ приведена на Рис. 1.

Рис.

1.

Структура

ЭВМ с использованием канальной системы

ввода-вывода.

Рис.

1.

Структура

ЭВМ с использованием канальной системы

ввода-вывода.

Использовались следующие обозначения:

Ядро ЭВМ, куда входят: ПР — процессор, ОП — оперативная память, УУ — устройство управления.

МК — мультиплексный канал.

СК — селекторный канал.

ПУ — периферийные устройства: МП — «медленная» периферия, БП — «быстрая» периферия.

В приведенной на Рис. 1 структуре были реализованы два основных режима:

мультиплексный режим — обслуживание «одновременно» нескольких ПУ с помощью мультиплексного канала (МК) (МК в системе не более одного);

монопольный режим — обслуживание одним селекторным каналом (СК) только одного ПУ, подключенного к нему (количество СК до 8).

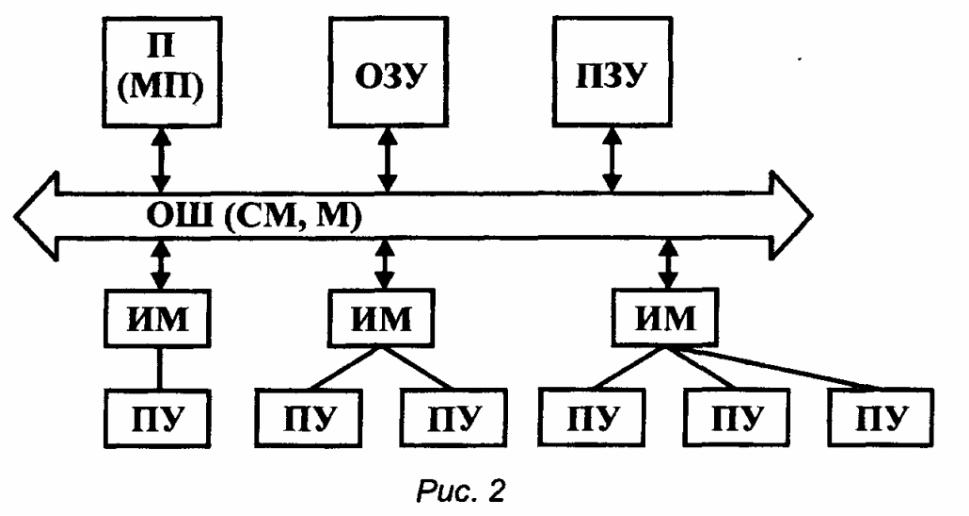

Наряду с ЭВМ с канальной структурой системы ввода-вывода, получили развитие ЭВМ, использующие шинную структуру системы обмена данными между компонентами ЭВМ (ПР, ОП, ПУ). Такие ЭВМ получили название мини или микро ЭВМ. Их появление не в последнюю очередь диктовалось требованиями использовать ЭВМ в управлении производственными и технологическими процессами.

Они строились по модульному принципу — каждое устройство представляло собой отдельный, конструктивно законченный модуль. Структура такой системы приведена на Рис. 2.

Рис. 2. Структура модульной системы.

Использовались следующие обозначения (они используются и в настоящее время):

- П — процессор (микропроцессор — МП). - ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. - ПЗУ — постоянное запоминающее устройство. - ОШ — общая шина (системная магистраль). - ИМ — интерфейсный модуль (контроллер). - ПУ — периферийное устройство.

Основные принципы обмена информацией в ЭВМ такого типа:

Только два устройства в каждый фиксированный момент времени могут обмениваться информацией (МП — ОП или МП — ПУ или ПУ-ОП).

Управление обменом (управление Общей Шиной) берет на себя активное устройство или задатчик. Задатчиком может быть МП или ПУ.

Обмен осуществляется с использованием асинхронного принципа (запрос — ответ).

Осуществляется механизм арбитража между устройствами.

Реализуются три способа обмена данными через интерфейс ОШ, а именно:

— простой программно-управляемый обмен;

— программно-управляемый обмен с использованием

прерываний;

— обмен с использованием прямого доступа к памяти

(ПДП).

В настоящее время процесс развития и совершенствования принципов обмена информацией идет по многим направлениям, основные из которых можно сформулировать следующим образом:

Построение многошинных структур организации ЭВМ и СВВ.

Повышение скорости обмена на основе построения т.н. «быстрых» интерфейсов.

Применение МП, БИС и СБИС в компонентах СВВ, позволяющее повысить «интеллектуальность» ПУ.

Переход от «индивидуальных» устройств к коллективным ПУ.

Переход от централизованной обработки данных к децентрализованной (сети ЭВМ).

Использование новых физических принципов в построении ПУ (лазерный, струйный, термический процессы, квантово механические эффекты, нанотехнологии и др.).

Создание мультимедиа систем — комплекса аудиовизуальных средств обмена информацией.