- •21060165 «Нанотехнология в электронике»

- •21060265 «Наноматериалы»

- •1. Основные вехи развития млэ и особенности млэ в решении задач твердотельной электроники

- •2. Основы млэ

- •3. Экспериментальное оборудование и основные принципы млэ

- •4. Кинетика и термодинамика в описании процесса роста при молекулярно-пучковой эпитаксии

- •5. Особенности мпэ многокомпонентных твердых растворов

- •Список литературы

- •6. Классификация полупроводниковых сверхрешеток

- •4.3. Технология полупроводников

- •4.4. Технология полимерных, пористых, трубчатых и биологических наноматериалов

- •I. Фундаментальные проблемы «наноидустрии» (нанонаука).

- •III. Нанотехнология.

- •IV. Нанодиагностика.

- •V. Наносисгемы (наноустройства).

- •Заключение

- •Литература

- •Молекулярно-пучковая эпитаксия

- •Необходимость нового современного оборудования

6. Классификация полупроводниковых сверхрешеток

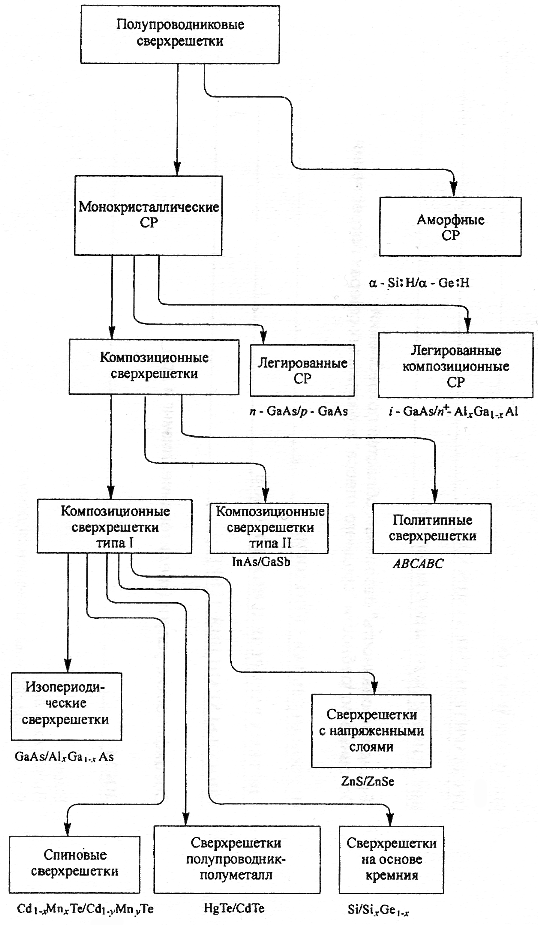

С момента появления идеи создания искусственных сверхрешеток, высказанной Л. В. Келдышем в 1962 г. [15] и возрожденной L. Еsaki и R. Тsu в 1970 г., полупроводниковые сверхрешетки представляют собой одну из наиболее развивающихся областей физики твердого тела. Как уже отмечалось, термин «сверхрешетка» используют для периодических структур, состоящих из тонких слоев полупроводников, повторяющихся в одном направлении с периодом, меньшим длины свободного пробега электронов. В основном различают два типа искусственных сверхрешеток: композиционные (КСР), состоящие из периодической последовательности полупроводников разного химического состава, и легированные (ЛСР), представляющие собой последовательность слоев п- и p-типа одного материала с возможными беспримесными прослойками между ними (nipi-кристаллы). Использование этих двух подходов позволило создать большое число различных сверхрешеток. Существующее разнообразие полупроводниковых СР сделало необходимой их классификацию. В данном разделе мы рассмотрим классификацию полупроводниковых сверхрешеток, в основном следуя [13].

Потенциальный профиль в КСР создается за счет периодического изменения ширины энергетической запрещенной зоны в направлении роста кристалла; в ЛСР он обусловлен электростатическим потенциалом ионизированных примесей.

Расположение краев энергетических зон различных материалов обычно сравнивают, используя в качестве единого начала отсчета уровень вакуума. При этом каждый из рассматриваемых материалов характеризуют величиной электронного сродства о, которое определяет энергию, требуемую для переноса электрона со дна зоны проводимости материала на уровень вакуума. Поэтому в материале с большим значением электронного сродства край зоны проводимости лежит ниже по энергии, чем в материале с меньшим электронным сродством.

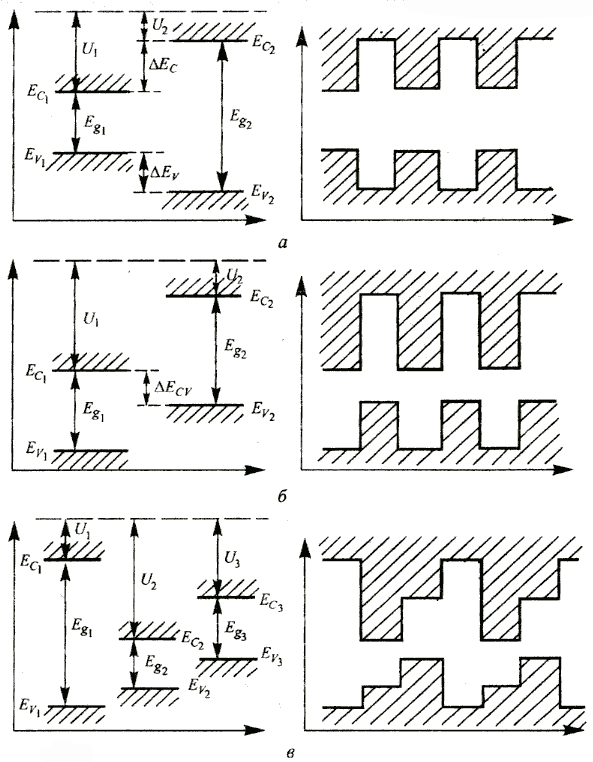

Использование общего начала отсчета энергии позволяет разделить композиционные сверхрешетки на три типа (рис. 12).

В сверхрешетках типа I разрывы зоны проводимости и валентной зоны имеют противоположные знаки, а запрещенные зоны полностью перекрываются. Такие сверхрешетки называют также контраваршнтным композиционными сверхрешетками.

Рис. 12. Расположение зоны проводимости и валентной зоны относительно уровня вакуума (штриховая линия) в отдельных неконтактирующих материалах (слева) и КСР различных типов (справа): а - СР типа 1, б - СР типа II, в - политипная СР, по оси абсцисс отложена пространственная координата, по оси ординат -энергия [13].

Характерной чертой данных сверхрешеток является то, что узкозонный слой, зажатый между широкозонными слоями, образует две прямоугольные квантовые ямы - одну для электронов, а другую для дырок. Глубина этих потенциальных ям зависит от того, какая часть разности ширин запрещенной зоны Eg = Eg2 — Eg1 приходится на разрывEC, а какая - на разрыв EV. Например, наиболее используемые в настоящее время разрывы зон гетеропереходов GaAs - AlxGa1-xAs составляют 0,6Eg для EС и 0,4Eg - для EV.

В сверхрешетках типа II изменения краев зоны проводимости и валентной зоны имеют одинаковый знак, а запрещенные зоны перекрываются лишь частично либо не перекрываются вообще (ковариантная сверхрешетка).

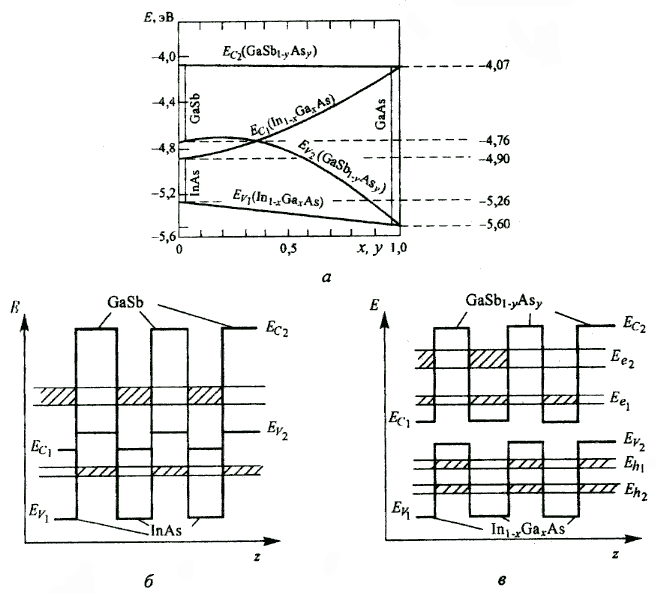

Характерной чертой таких сверхрешеток является пространственное разделение носителей, локализованных в квантовых ямах. Электроны сосредоточены в квантовых ямах, образованных одним полупроводником, а дырки - в квантовых ямах, образованных другим полупроводником. Отметим, что в этих многослойных системах возникает «непрямая в реальном пространстве запрещенная зона». В качестве примера на рис. 13 показаны зонные диаграммы сверхрешеток такого типа на основе систем InAs-GaSb и In1-xGaxAs — GaSb1-yAsy.

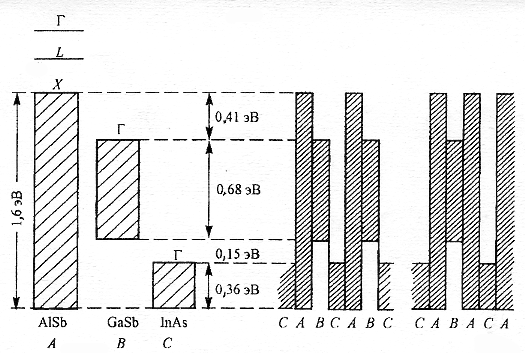

Политипная сверхрешетка (см. рис. 12, в) представляет собой трехкомпонентную систему, в которой слои, образующие сверхрешетки типа II, дополняются широкозонным материалом, создающим потенциальные барьеры как для электронов, так и для дырок, Пример энергетических диаграмм двух типов политипных сверхрешеток представлен на рис. 14. Такие решетки конструируются из базовых многокомпонентных систем типа ВАС, АВСА, АСВСА и т.д., где А означает АlSb, В - GаSb и С - InAs .

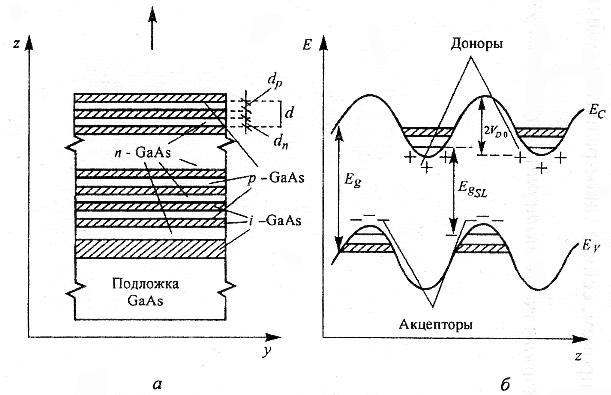

Термином «легированные СР» принято называть периодическую последовательность слоев п- и р-типа одного и того же полупроводника. Результирующее распределение заряда в этом случае создает совокупность параболических потенциальных ям (рис. 15). Потенциал объемного заряда модулирует края зон исходного материала таким образом, что электроны и дырки оказываются пространственно разделенными. Причем соответствующим выбором параметров структуры (уровней легирования и толщин слоев) это разделение можно сделать практически полным. В свою очередь пространственное разнесение минимума зоны проводимости и максимума валентной зоны кардинально сказывается на параметрах системы. Например, из-за малого перекрытия электронных и дырочных состояний времена электронно-дырочной рекомбинации могут на много порядков превосходить свои значения в однородном полупроводнике.

Рис 13. Зависимость положения краев зон относительно уровня вакуума в твердых растворах In1-xGaxAs и GaSb1-yAs от их состава (а) и зонные диаграммы сверхрешеток InAs-GaSb (б) и In1-xGaxAs - GaSb1-yAsy, (в); заштрихованные области соответствуют энергиям подзон и участкам пространства, где концентрируются носители заряда; по оси абсцисс отложена пространственная координата [13].

Особенностью легированных сверхрешеток является возможность использования для их создания любого полупроводника, допускающего легирование как донорами, так и акцепторами.

Другое преимущество легированных сверхрешеток связано с их структурным совершенством, так как в них отсутствуют гетерограницы, с которыми связаны возможности разупорядочения состава или появления напряжений несоответствия. И, наконец, в ДСР путем подбора уровней легирования и толщин слоев эффективной ширине запрещенной зоны можно придавать практически любое значение от нуля до ширины запрещенной зоны исходного материала.

Рис. 14. Энергия краев зон АlSb по отношению к GaSb и InAs (а) и энергетические диаграммы двух типов политипных сверхрешеток (б); заштрихованные области соответствуют запрещенным зонам [13]

Рис. 15. Схема расположения слоев (а) и координатная зависимость зонной диаграммы (б) для легированных сверхрешеток GаАs; стрелка на левом рисунке- показывает направление роста слоев [13]

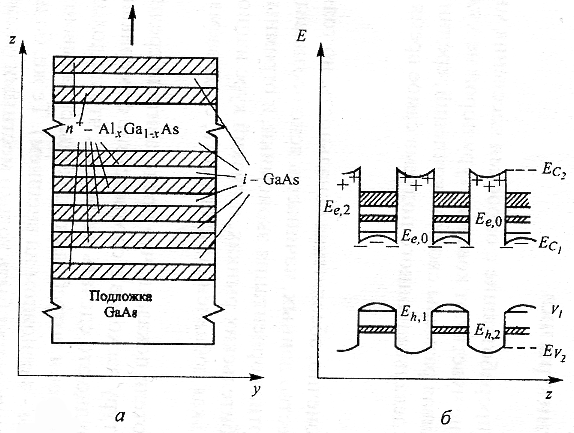

Возможности легирования отдельных- слоев используются и изменения свойств композиционных сверхрешеток. При этом обычно осуществляют легирование донорной примесью широко-зонного материала (материала барьеров). Поскольку край зоны Проводимости узкозонного материала (дно КЯ) в этом случае оказывается ниже по энергии, чем донорные уровни в барьерах, электроны с донорных состояний могут переходить в нелегированные слои, пространственно разделяясь с породившими их ионизированными донорами. Такой пространственный переход подвижных носителей в сверхрешетках с модулированным легированием создает в КСР области объемного заряда чередующегося знака, что вызывает периодические изгибы краев зон (рис. 16) и трансформацию прямоугольных квантовых ям в КЯ параболического типа. Кроме того, подвижные носители заряда, перешедшие в квантовую яму, могут двигаться в них параллельно гетерогранице, испытывая слабое рассеивание на ионизованных примесях из-за пространственного разделения рассеивающих центров и канала, в котором движутся подвижные носители заряда.

Рис. 16. Схема расположения слоев (а) и координатная зависимость зонной диаграммы для сверхрешеток i—GaAs -n+, AlxGa1-xAs с модулированным легированием (б); изгибы зон вблизи гетерограниц создаются пространственными зарядами, возникающими при переходе электронов с ионизованных доноров в барьерах n+ -AlxGa1-xAs в потенциальную яму i - GaAs [13]

В сверхрешетке с модулированным легированием можно достичь еще большего увеличения подвижности электронов, если ввести тонкие нелегированные широкозонные прослойки толщиной 5...10 нм, т.е. еще больше разнести рассеивающие центры и подвижные носители. Этот эффект будет наиболее выражен при низких температурах, когда ослаблены процессы фононного рассеяния.

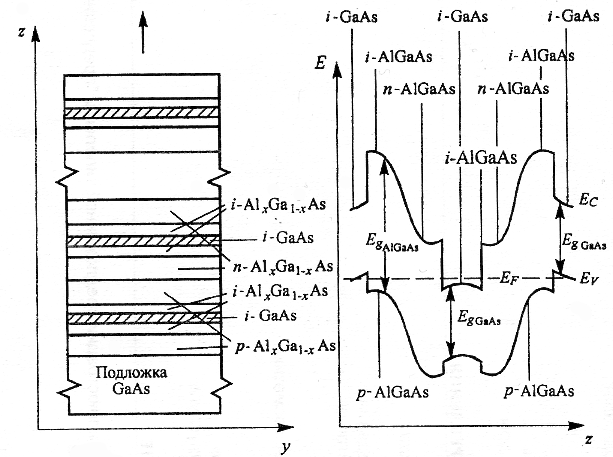

На рис. 17, показан еще один тип легированных КСР, обладающих перестраиваемыми электронными свойствами (как ЛСР) и одновременно существенно увеличенными подвижностями электронов и дырок в квантовых ямах (как сверхрешетки с модулированным легированием).

Рис. 17. Расположение слоев (слева) и координатная зависимость зонной диаграммы (справа) для легированной сверхрешетки GaAs—AlxGa1-xAs период СР состоит из десяти отдельных слоев; стрелка на левом рисунке показывает направление роста [13].

Основная идея создания такой легированной сверхрешетки состоит в периодическом включении специально нелегированных i-слоев. При этом сверхтонкие нелегированные слои i-GaAs оказываются зажатыми между чередующимися легированными п- и р-слоями AlxGa1-xAs. Эффект пространственного разделения перешедших в слои GaAs свободных носителей заряда и породивших

Рис. 18. Общая классификация полупроводниковых сверхрешеток.

их ионизованных примесей усиливается за счет введения тонких нелегированных прослоек i—AlxGa1-xAs на гетерограницах. При этом оказывается, что периодический ход потенциала обычной легированной сверхрешетки периодически прерывается потенциальными ямами, образованными материалом с меньшей шириной запрещенной зоны.

На рис. 18 дана общая классификация сверхрешеток по структурным признакам, относительному расположению краев зон на гетерограницах, материалам слоев, образующих сверхрешетку, и степени рассогласования постоянных решетки на гетерограницах [13].

сей кислорода также осложняет их протекание. В методах СVD температурный интервал осаждения составляет обычно 900—1100°С формирование наноструктур затруднительно. Специальные методы образования двухфазных композиций и применение плазмы для активирования химических реакций могут способствовать получению наноматериалов, как, например, в случае высокотвердых покрытий типа Si3N4-TiN [40].

Применительно к некоторым металлам и сплавам (Ni Ni —Р, Ni—Мо, Ni—W и др.) для получения наноматериалов оказался весьма эффективным метод импульсного электроосаждения, когда реализуется высокая скорость зарождения кристаллитов и за счет адсорбционно-десорбционных ингибирующих процессов обеспечивается их низкая скорость роста. Канадская фирма «Ontario Hydro Technologies» освоила промышленный выпуск слоев толщиной 1 — 100 мкм и небольших по толщине (100 мкм—2 мкм) изделий, получаемых импульсным электроосаждением для различных приложений. В табл. 3.11 приводились сведения о физико-механических свойствах никелевых наноструктурных лент полученных импульсным электроосаждением.

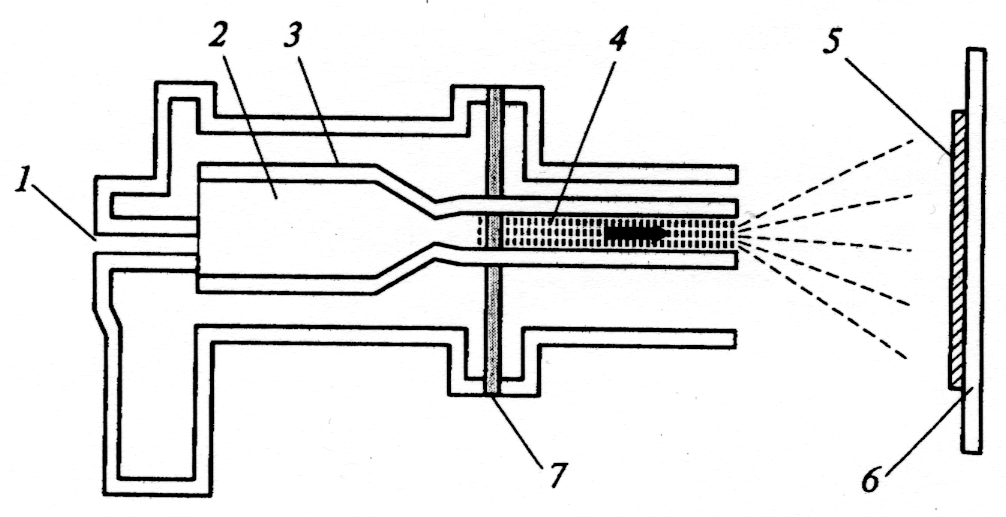

Получает распространение метод газотермического напыления наноструктурных покрытий [34]. В качестве сырья используют различные оксидные (Аl2О3—ТiО2, Аl2О3—ZrО2, Сr2О3—TiO) ZrО2—Y2О3 и др.) и карбидные (WС—Со, Сr3С2—Ni и др.) композиционные нанопорошки. Схема установки для газотермического напыления твердосплавных порошков с использованием кислородуглеводородных газовых смесей показана на рис. 4.13. Перед напылением исходные порошки обрабатывают в высокоэнергетических измельчающих агрегатах, а затем для улучшения сыпучести подвергают агломерации (смешиванию с пластификатором и обкатке). В результате получают округлые частиц размером

Рис. 4.13. Схема установки газотермического напыления: 1 — ввод газовых смесей; 2 — смеситель; 3 ~ система охлаждения; 4 — плазменный ствол; 5— покрытие; 6— подложка; 7— ввод порошка

10 — 50 мкм. Последняя операция обеспечивает достаточную скорость поступления агломерированных сфероидов в плазменную струю. Хотя температура последней достаточно высокая (примерно 3000 К и выше), но высокие скорости газового потока (около 2000 м/с) приводят к кратковременному пребыванию наноструктурных частиц в высокотемпературном интервале. Размер нанокристаллитов обычно увеличивается от 30—40 нм до 200 нм, но показатели твердости и износостойкости таких покрытий превосходят таковые для обычных покрытий в 1,3 — 2 раза.

Ионно-плазменная обработка поверхности, включая имплантацию, используется применительно к самым различным материалам (металлам, сплавам, полупроводникам, полимерам и др.) для создания поверхностных сегрегации и нанорельефа, что полезно для многих практических приложений (см. подразд. 4.3, 5.5).