- •2.Портальный копер пк-2х500. Назначение, устройство и основные ттх.

- •3.Портальный копер-кран пкк-2х1250. Назначение, устройство и основные ттх.

- •7. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок

- •8. Классификация машин и механизмов для земляных работ.

- •10 Способы краткосрочного восстановления мостов.

- •11.Понятие о трассировании обходов по крупномасштабным картам. Трассирование обходов на месте.

- •12. Восстановление всп после механического разрушения

- •13. Основные сведения о назначении и устройстве всп

- •15. Металлические пролетные строения из прокатных и сварных двутавровых балок. Конструкция и область применения.

- •18.Способы краткосрочного восстановления мостов и условия их применения. Краткие сведения об устройстве низководных мостов, ледяных, свайно-ледяных и паромных переправ.

- •23. Способы восстановления земляного полотна

- •24. Технология сборки пакетных и сборно-разборных пролетных строений

- •Расчистка пути и русел рек(нету). Цель расчистки, очередность, способы расчистки

- •27. Перевозка конструкций пролетных строений по железной дороге и автотранспортом.

- •28. Деревянные устои временных и краткосрочных железнодорожных мостов

- •29. Организация наводки нжм-56

- •30. Способы сборки мостовых паромов наплавного моста нжм-56, технология сборки парома продольной надвижки.

- •35.Типы опор временных мостов, их характеристика и условия применения

- •36.Типовые сборные элементы надстроек опор из пиленого и круглого леса. Способы монтажа надстроек

- •37 Железнодорожный консольный кран срк – 50. Назначение, основные технические характеристики, устройство

- •38.Основные технические требования на восстановление малых мостов, схемы восстановления малых мостов.

- •39.Дизель-молоты, основные виды, назначение, устройство, принцип работы дизель-молота ур 2.

- •40. Сборно-разборные пролетные строения срп-18нс, пролетное строение «Модуль»

- •41. Назначение и основные части опоры ими-60, способы ее монтажа.

- •47.Технология монтажа эстакады рэм500 консольным краном срк-20л.

- •48.Характер и объем разрушений водопропускных труб. Основные технические требования на восстановление водопропускных труб

13. Основные сведения о назначении и устройстве всп

Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной скоростью.

Железнодорожный путь состоит из нижнего и верхнего строений.

К нижнему строению относятся земляное полотно и искусственные сооружения - мосты, водопропускные трубы и лотки, тоннели, подпорные стены и др.

К верхнему строению относятся рельсы, рельсовые скрепления, противоугонные приспособления, шпалы (или подрельсовые основания из железобетонных блоков), балластный стой, стрелочные переводы и глухие пересечения, переводные и мостовые брусья.

На пересечениях железнодорожного пути в одном уровне с дорогами для движения нерельсового транспорта устраивают переезды.

Для движения поездов с большой скоростью необходим ровный путь, имеющий уклоны, которые способен преодолевать локомотив, ведуший поезд. Поэтому для создания ровного пути с допустимыми уклонами необходимо в одних местах подсыпать грунт (устраивать насыпи), в других срезать грунт (делать выемки). Выровненная таким образом полоса земной поверхности для железной дороги называется земляным полотном.

Верхнее строение предназначено для восприятия давления от подвижного состава и направления движения подвижного состава по железнодорожному пути. Оно состоит из рельсов, скреплений (в том числе противоугонов), шпал и балласта, а также стрелочных переводов, переводных и мостовых брусьев. Все элементы верхнего строения пути работают как одно целое. Рельсы, непосредственно воспринимающие давление колес и направляющие движение подвижного состава, укладываются на шпалы, которые в свою очередь располагаются на упругом слое грунта - балласте, отсыпаемом поверх земляного полотна. На некоторых мостах, виадуках и путепроводах рельсы укладываются не на шпалы, а на мостовые брусья. Для соединения отдельных рельсов между собой и прикрепления их к шпалам служат рельсовые скрепления - накладки, подкладки, путевые болты, костыли и шурупы, а для предотвращения смещения рельсов вдоль пути - противоугоны. Для перехода подвижного состава с одного пути на другой служат стрелочные переводы, которые укладываются вместо шпал на переводные брусья.

Трасса железнодорожной линии характеризует положение в пространстве продольной оси пути на уровне бровок земляного полотна. Проекция трассы на горизонтальную плоскость называется планом, а развертка трассы на вертикальную плоскость - продольным профилем линии.

Прямые участки характеризуются единственным параметром - их длиной. Основные параметры кривой: угол поворота (<р, зависящий от условий местности, радиус R., обусловленный категорией линии, длина кривой К и тангенс Т - расстояние от начала и конца кривой до вершины угла поворота.

15. Металлические пролетные строения из прокатных и сварных двутавровых балок. Конструкция и область применения.

Металлические пролетные строения из прокатных двутавровых балок.

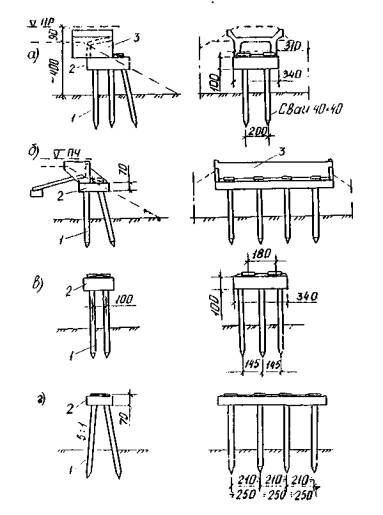

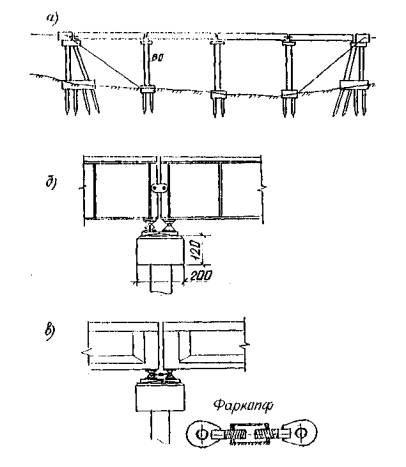

Главные балки пакетных пролетных строений представляют собой пакеты (блоки) из двутавровых балок одинакового профиля, соединенных между собой для совместной работы. Пакетные пролетные строения выполняются разрезными. Они изготавливаются заблаговременно на полевых заводах или одновременно с возведением опор на полигонах (стройдворах) восстановительных организаций. Установка пакетных пролетных строений на опоры производится целиком в собранном виде

Количество двутавровых балок в пакете зависит от их профиля, величины перекрываемого пролета и нагрузки. Обычно в пакет включают до трех балок, расположенных рядом, или до шести балок - в два яруса. Более трех балок в ярусе располагать не следует, так как уже в этом случае нагрузка между балками распределяется неравномерно: средние балки оказываются нагруженными больше, чем крайние.

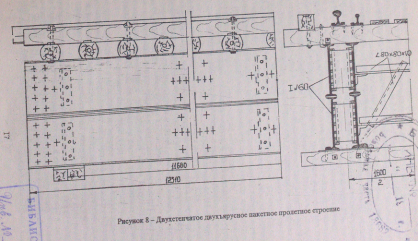

В зависимости от размещения балок в пакетах в один или два яруса пакетные пролетные строения называются одно- и двухъярусными, а по количеству балок в одном ярусе - одно, двух- и трехстенчатыми

В двухъярусных пакетах балки верхнего и нижнего ярусов соединяются сваркой.

Расстояния между осями главных балок одностенчатых пакетных пролетных строений назначается по условиям размещения лапчатых болтов для прикрепления поперечин равным 1,8 м, а для двух- и трехстенчатых пакетов в целях более равномерного распределения нагрузками между балками в пакетах - 1,6 м.

В одноярусных пакетах балки соединяются между собой следующими способами: 1) стягиванием хомутами с постановкой деревянных прокладок между балками; 2) болтами, пропущенными через отверстия в стенках балок и деревянных прокладок между ними; 3) стальными сварными диафрагмами, присоединяемыми к стенкам балок на болтах.

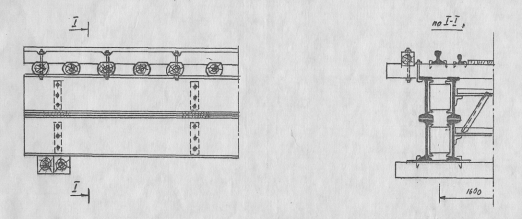

Одноярусные пакеты с соединениями балок на хомутах и болтах объеди-няются в пролетное строение поперечными связями, которые располагаются через 2-3 м по длине пролета. Поперечные связи при таких пакетах делаются деревянными. Брусья в распорках связываются между собой диагоналями из досок на гвоздях. Продольными связями в этих пролетных строениях служат расположенные, внутри колеи косые уголки, пришитые к поперечинам шурупами (костылями), или косой настил из досок. Угол, составляемый уголками или настилом с осью пути, примерно равен 45°. Соединение балок в пакет посредством стальных диафрагм более надежно, чем хомутами или болтами, но целесообразно лишь при изготовлении пролетных строений на заводе. Расстояние между диафрагмами обычно принимается равным около 2 м. Балки пакета, соединяемые диафрагмами, ставятся на таком расстоянии одна от другой, чтобы просвет между полками был равен 150-200 мм. Такой размер просвета обеспечивает возможность постановки болтов, прикрепляющих диафрагмы к балкам.

Одноярусные пакеты, балки в которых соединены стальными диафрагмами, объединяются в пролетное строение связи в виде стальной горизонтальной фермы, расположенной посередине высоты пакетов. Решетка фермы треугольная, с распорками над опорами. Узлы фермы располагаются в местах постановки диафрагм между балками пакетов. В узлах каждый элемент решетки присоединяется одним болтом к горизонтальной полке уголкового коротыша, другая полка которого крепится болтами к стенке пакета. Иногда поперечные связи над опорами усиливают постановкой второй распорки в уровне нижних поясов балок.

Рисунок 2 – Двухъярусное пролетное строение из прокатных двутавровых балок

Пакеты двухъярусных пролетных строений обычно объединяются в пролетное строение металлическими продольными и поперечными связями. Продольные связи располагаются в уровне верхних поясов балок второго яруса. При пролетах до 5 м пакетные пролетные строения устанавливаются непосредственно на насадки деревянных опор. При большей величине пролетов или установке на массивные опоры под концы пролетных строений на опорах укладываются опорные брусья.

Металлические пролетные строения из сварных двутавровых балок.

Положительными качествами сварных двутавровых балок являются: возможность их изготовления при относительно несложном оборудовании; выгодно подобранные размеры сечений; более полное использование работы стали в балке благодаря отсутствию начальных напряжений, возникающих при прокате широкополочных балок. Позволяет в 1,5-2,0 раза уменьшить вес главных балок (

Разаработаны типовые проекты сортамента сварных широкополочных двутавровых балок из стали М16С и пролетных строений из них для временных железнодорожных мостов. Такие же проекты составлены с применением низколегированной стали 15ХСНД.

17.Виды свай. Порядок изготовления свай. Свайные фундаменты, основные схемы.

Сваи применяют для передачи нагрузки от возводящихся зданий и сооружений нижележащим слоям грунта или для уплотнения грунта и увеличения его несущей способности как основания. К свайным работам также относят устройство шпунтовых ограждений при постройке водонепроницаемых перемычек, для защиты котлованов от грунтовых вод и удержания фунта от выпирания. По характеру работы сваи подразделяют на сваи-стойки, которые передают давление от зданий и сооружений на прочный фунт, расположенный под толщей слабого фунта, и висячие сваи, передающие нагрузку на окружающий фунт через трение о боковые стенки.

В плане сваи располагают полями — в несколько рядов или в шахматном порядке, кустами — группами из нескольких свай, рядами, сплошными шпунтовыми рядами. В фунт сваи забиваются вертикально (вертикальные сваи) и наклонно под некоторым углом (наклонные сваи). Верх свай срезают под один уровень и соединяют между собой ростверком, принимающим на себя нагрузку от зданий и сооружений, равномерно распределяя ее на сваи.

Размещение, тип, размер, глубина и способы пофужения свай указываются в проектах. Сваи различают по способу изготовления, материалу, форме поперечного и продольного сечений и способу пофужения

Деревянные сваи изготавливают из хвойных пород — сосны, кедра, лиственницы, иногда используется дуб. Нижний конец сваи заостряется на длину, равную 1,5...2 диаметрам бревна, и на него надевается стальной башмак, предохраняющий заостренный конец сваи от разрушения во время забивки. На верхний конец сваи надевается стальное кольцо — бугель, предохраняющий от раскалывания и размочаливания древесину сваи при ударах молотом. Деревянные сваи применяют длиной 4,5... 16 м с диаметром в тонком конце не менее 18 см.

Железобетонные сваи чаще всего бывают сплошные квадратного сечения 30 х 30 и 40 х 40 см, длиной 3...60 м с заостренным концом и стальным башмаком или обоймой

Полые железобетонные сваи круглого сечения — сваи-оболочки диаметром 40...60 см состоят из звеньев длиной 4, 6, 8,10, 12 м, которые на месте соединяют болтами или с помощью сварки. Нижние звенья имеют наконечник, а верхнюю часть сваи-оболочки заполняют бетоном.

Металлические сваи изготавливают из проката разного профиля — двутавра, швеллера, рельсов, а также из труб. Трубчатые стальные сваи используют диаметром 30...60 см, при необходимости заполняют бетоном, превращая их в трубобетонные сваи. Трубчатые металлические сваи в сравнении с железобетонными имеют преимущества — сравнительно небольшой вес (в 3 раза меньше при той же длине), большие жесткость и прочность, неограниченная глубина забивки (производят отдельными звеньями, соединяемыми муфтами или электросваркой). Винтовые сваи представляют собой металлические трубы диаметром до 1 м и железобетонные стволы сплошного сечения, снабженные винтовой полостью для завинчивания в грунт. По сравнению с другими видами свай они обладают большей несущей способностью, заменяя от 4 до 10 железобетонных свай.

Шпунт стальной, деревянный и железобетонный применяют для устройства ограждений стенок глубоких котлованов и перемычек, в гидротехническом строительстве, при сооружении набережных и причалов. Для соединения отдельных шпунтин и образования сплошной стенки на обеих кромках каждой шпунтовой сваи делают замки различной формы.

Стальной шпунт представляет собой пластины плоской, корытообразной и зетовой формы длиной 12...25 м ( 2.4).

Деревянный шпунт применяется при глубине забивки не более 3 м, изготавливается из чисто обрезных досок толщиной не менее 4 см.

Набивные сваи делают в металлической оболочке — обсадной трубе или в предварительно пробуренные скважины с заполнением их бетоном. Иногда устанавливают металлический каркас и укладывают бетонную смесь или заполняют грунтом скважины, получая железобетонные и грунтовые сваи. Набивные сваи могут изготавливаться с уширенным основанием. При устройстве набивных свай устраняются сотрясения грунта, имеющиеся при забивке свай, поэтому такие сваи можно применять возле существующих сооружений и для усиления фундаментов. Недостаток набивных свай: при твердении уложенной бетонной смеси в присутствии грунтовых вод может снижаться прочность бетона; невозможность загружать набивные сваи непосредственно после изготовления.

Готовые сваи погружаются в грунт ударами молота по свае, вибрационным воздействием или вдавливанием. Выбор механизма для погружения свай зависит от типа свай, их веса, количества, сроков забивки и наличия средств механизации.

Перед забивкой свай и шпунтов или бурением скважин для набивных свай производится разбивка их расположений на местности, которая осуществляется геодезическими инструментами или простым провешиванием с применением вешек, рулеток, отвеса и обносок. На обноску выносят оси продольных и поперечных рядов свай и закрепляют их на обноске гвоздями или зарубками. По осям каждого ряда натягивают тонкую проволоку, образующую сетку осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения проволоки, переносят на местность центры каждой сваи, в которые вбиваются колышки с надписью номера сваи.

Процесс забивки и погружения свай в грунт состоит из трех операций:

— перемещение копра или крана к месту забивки сваи,

— подъем и установка сваи,

— погружение сваи в грунт.

Забивка или вибропогружение сваи занимает 20...30% времени от всего цикла, а остальное время затрачивается на передвижку копра и установку сваи. Забивка свай ведется в определенной последовательности, устанавливаемой проектом производства работ.

В зависимости от свойств грунтов применяют следующие схемы забивки свай: рядовую, спиральную — от середины к периметру и секционную

Рядовая схема применяется в несвязных грунтах, сваи забивают последовательно в каждом ряду. Применение такой схемы в связных грунтах может вызвать неравномерное напряжение в грунте и осадку сооружения.

По спиральной схеме от середины к периметру ведут забивку свай в слабосжимаемых грунтах, при этом сваи средних радов испытывают меньшее сопротивление, чем при забивке в первую очередь свай внешних рядов.

Секционная схема применяется при забивке свай в связных фунтах. Вначале забивают сваи в отдельных рядах секции с пропуском соседних рядов, затем в пропущенных рядах, чем достигается более равномерное нарушение структуры грунта на всей площади свайного поля. Для ускорения и облегчения погружения сваи (шпунта) в песчаных и гравелистых грунтах может применяться подмыв. К острию сваи с внешней стороны по двум-трем трубкам под напором подается вода, которая разрыхляет и насыщает водой грунт, и свая легче и быстрее погружается в него. Необходимый напор и расход воды, количество и диаметр подмывных труб зависят от вида грунта, поперечного сечения сваи и глубины погружения и должны указываться в проекте производства работ.

Ориентировочно для погружения сваи диаметром 40...50 см на глубину 8...16 м в илисто-глинистые грунты расходуется 900...1400 л воды в минуту. После прекращения подачи воды грунт уплотняется и хорошо обжимает сваю.

Свайные фундаменты, основные схемы.