- •Глава 1. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному

- •Введение

- •Глава I. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •1. 1. Демографическая вариативность vs. Демографический переход

- •1. 2. Экономическая вариативность

- •1. 3. Вариативность формирования социального государства

- •Социальная вариативность традиционного аграрного общества (Западная Европа, Россия, Китай)

- •1. 4. Вариативность корпоративного управления

- •Классификация типов деловой активности184

- •1.5. Политическая вариативность200

- •1.6. Вариативность института права293

- •1.7. Парадигма цивилизационной вариативности

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2. 1. Методология социальной синергии (традиция и модернизация)

- •2. 2. Угрозы человечеству и модернизационные перспективы

- •2.3. Синергийная перспектива

- •2. 4. Принципы синергийного традиционализма

- •2.5. Традиция и модернизация в цикличности «цивилизационного маятника»

- •Цивилизационная матрица модернизации.

- •Соотношение исторической ритмики и фаз онтогенеза по ряду стран мира

- •2.6. Возможности конструирования будущего

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •2.8. О новом классе циклических исторических процессов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному полилогу

- •3. 1. Вызовы глобализации

- •3. 2. Теория и практика диалога цивилизаций в формировании современных международных отношений

- •Договоры о дружбе и союзе России с конца XV - по начало XX вв., заключенные с иноконфессиональными государствами.

- •Заключение

- •Литература

Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному полилогу

Признание вариативности путей глобального развития человечества актуализирует вопрос о несоответствии многополярной природе мира однополярного формата нового мирового порядка. Соответственно возникает задача переформатирования существующей системы международных отношений в соотвествии с императивом цивилизационной множественности. При этом необходимо пройти между крайностями глобальной унификации мира и цивилизационной самоизоляции. Практический выбор человечество делает не в последнюю очередь в международных коммуникациях разного уровня: от политических и дипломатических контактов до механизмов народной дипломатии. Заметными потенциальными возможностями обладает Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций». Представляет интерес анализ возможностей применения на практике полученных выше представлений о парадигме нового многополярного миростроительства.

3. 1. Вызовы глобализации

Ценностная неоднородность глобализационных процессов:

постановка исследовательской задачи

Глобализация уже сравнительно давно перешла из разряда вызовов в категорию средовых условий общественного бытия. Однако отношение к ней по-прежнему репродуцируется на уровне идеомифилогических конструкций. С одной стороны, в массовое сознание активно внедряется идеомиф о «свободном мире», демонстрация лояльности к которому преподносится в качестве непременного условия обретения материального благополучия (вхождение в круг респектабельных цивилизованных стран). Императив такого рода глобализма послужил в свое время идеологическим стержнем «бархатных», а теперь и «оранжевых» революций.586 Мифологема о материальном благоденствии осуществляемой по западным рецептам глобализации обернулась для России в начале 1990-х гг. обвалом ее экономики.

На другои полюсе идеомифилогических конструкций находится инферанализация глобализационного процесса, утверждающая, что он не несет для человечества ничего, кроме порабощения под ярмом «золотого миллиарда». На практике антиглобализм оборачивается воинствующим бескультурьем, мигрантофобией, различными формами социальной девиации.587 Антиглобалисты во многих своих чертах восходят к архетипу Неда Лудда – первого сознательного разрушителя станка, давшего имя движению английских рабочих, связывавших ухудшение своего социального положения с внедрением машинного оборудования. Современные неолуддиты, борясь с глобализацией смешивают две ее разнородные составляющие – экспансионную и коммуникационную. Отвергая американский мондиализм, они зачастую отрицают вместе с ним и весь накопленный человечеством потенциал международного коммуникационного обмена.588

Нужна отчетливая дифференциация объединенных и структурно смешанных под единым терминологическим обозначением явлений.

Коммуникационная глобализация

По существу речь идет о двух глобализационных парадигмах. Процесс глобализации, как тип процесса, затрагивающего все человечество, формирование единого коммуникационного пространства, зародился задолго до формирования современной цивилизации Запада. Не будет гиперболизацией утверждение о том, что первой в истории глобализационной волной явилась неолитическая революция. Возникнув однажды в неком локальном этническом очаге производящий тип хозяйствования (земледелие и скотоводство) с поразительной быстротой распространился по всему миру. По глобализационному типу осуществлялся также переход от каменного века к веку меди и железа. Теория «культурного диффузионизма», а по существу – первобытной глобализации, является в настоящее время признанной объяснительной моделью универсальной логики развития древнего мира.589

Действительно, именно западное постиндустриальное сообщество выступает несколько последних столетий основным носителем инновационных технологий. Именно Запад является аккумулятором мировой научно-технической мысли. Но так было далеко не всегда.

В античную эпоху греческие (подразумевай - европейские) мыслители обучались высшей мудрости у жрецов Египта. Передовая для своего времени китайская мысль предопределила последующий ход развития мира изобретением бумаги, пороха, компаса, корабельного руля, часового механизма. Берущий начало в Поднебесной империи «великий шелковый путь» являлся важнейшей коммуникационной артерией мира. Имплементация наук в малопросвещенную до того жизнь средневековой Европы была осуществлена благодаря контактам с арабскими халифатами. Именно от арабов к европейцам пришли алгебра, химия, оптика, астрономия.590 Открытие Америки, как известно, привело к трансформации агрокультурного облика европейского континента. Роль России в данной модели глобализации также не исчерпывалась лишь заимствованиями. В бытность Российской империи и Советского Союза она выступала одним из важнейших субъектов глобализационного экспорта культурных образцов, идей и изобретений.

Нет таким образом никаких оснований полагать, что роль интеллектуального лидера в мире не может очередной раз поменяться. Уже наметились надломы в поддержании Западом лидерского бремени. Инновационный прорыв Японии явился первым симптомом геополитической модификации глобализационых конфигураций. Восток в лице активно развивающихся национальных экономик различных регионов Азии стремительно наступает, все более сокращая отставание по основным экономическим показателям от золотомиллиардной когорты Запада.591 Если так дело пойдет и дальше, направленность мировых коммуникаций может принять принципиально иные очертания. При сохранении существующих трендов по прошествии нескольких десятилетий американская модель глобализации уступит место китайской.

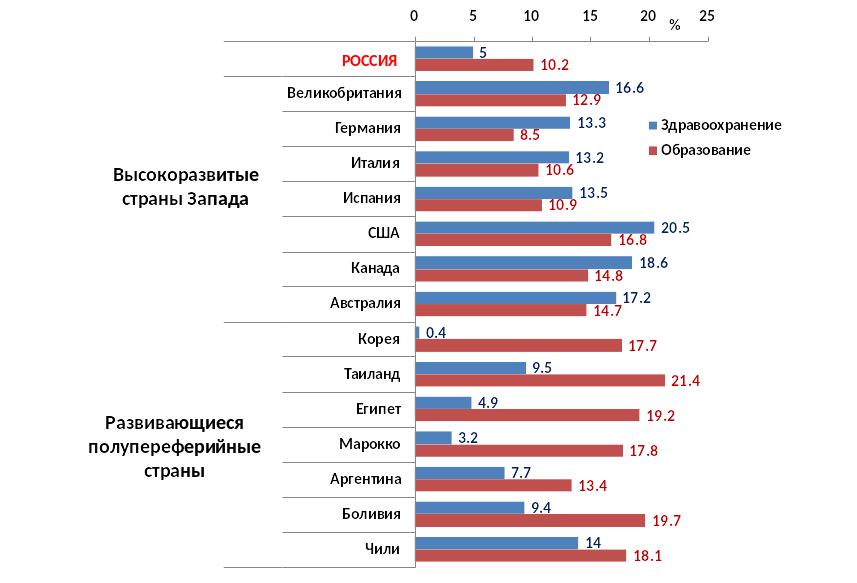

Уже сейчас азиатские студенты и школьники обыгрывают своих западных сверстников в международных научных олимпиадах. Было время, когда в соревнованиях такого рода неизменно доминировала советская молодежь. Характерно, что в структуре расходов государственного бюджета доля образования по ряду бурно развивающихся полупериферийных стран выше, чем у государств, традиционно относимых к западному культурному ареалу. Зато у последних, в лице его крупнейших экономических субъектов, устойчиво выше структурная часть, выделяемая на цели здравоохранения.

Запад, таким образом, в большей степени ценностно ориентирован на настоящее (индикатор здоровье), Восток - на будущее (индикатор-образование). Современная Россия, судя по ее структуре консолидированного бюджета, лишена обеих перспективных установок (рис.3.1.1). 592

Рис.3.1.1. Структура расходов государственного (консолидированного) бюджета по статьям здравоохранение и образование

Попытки самоизолирования от глобализационных трендов достаточно хорошо известны. Именно таким образом Япония обрела в 30-е гг. XVII в. положение «закрытой страны». На практике это обернулось длительным застоем в развитии. В итоге расконсервация Японии для иностранцев, сопровождавшаяся подписанием неравноправных договоров, была осуществлена силовым способом. Курсировавшая в 1853-54 гг. у японских берегов американская военная эскадра под руководством коммандора Пери принудила сегунат к вступлению в крайне невыгодные для себя договорные отношения. Изоляция таким образом задержав лишь на время глобализационный процесс обернулась для Японии ввиду усугубившегося за изоляционный период ее технического отставания более тяжелыми формами проявления глобализации.593 По сходному сценарию происходило консолидированное «открытие» западными странами экономики Китая. Когда-то передовая в научно-техническом отношении страна даже не пыталась оказать адекватное сопротивление.

Экспансионная глобализация

Совсем иное функциональное значение имеет экспансионная глобализация. Она представляет собой не что иное, как агрессию одной цивилизации против иных цивилизационных организмов. Пути экспансии, как известно, могут быть различны. Механизмы ее осуществления не ограничиваются прямым военным вторжением. Известны, например, варианты демографического, пропагандистского, агентурно-конспирологического экспансионизма. «Торговая цивилизация» Запада исторически избрала в качестве одной из главных ниш своего распространения сферу экономики. Декларируемый принцип свободной торговли выступал в большой степени средством для решения задач цивилизационной экспансии. Характерно, что при столкновении с подлинной конкуренцией в экономической сфере включался механизм жесткого таможенно-протекционистского регулирования. Следует предположить, что при более высокой трудовой отдаче (недостижимой для общества потребления) новых геоэкономических субъектов азиатско-тихоокеанского региона идеологема свободы мирового товарообмена будет девальвироваться.

Впрочем, «свободный западный мир» не чуждается и вооруженного цивилизаторства. Насаждение демократии в Ираке находится в непрерывной череде примеров прямой военной агрессии со стороны цивилизации Запада. Само по себе возникновение «белой Америки» было исторически связано с этноцидом коренного индейского населения. Не отсюда ли проявляемое на уровне психоментальности (комплекс американской национальной идентичности) принципиальное непонимание и неприятие цивилизационного многообразия мира?

Характерно, что классик цивилизационного анализа А. Д. Тойнби при рассмотрении дихотомии Россия-Запад приписывал роль агрессора именно западной цивилизации. «Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства, - писал британский историк, - пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди Запада – агрессорами значительно чаще, чем наоборот. Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилизации…».594

На современном Западе активно популяризируются постмодернистские принципы миропонимания. Однако внешняя политика США наименее соотносится с теорией постмодернизма. Положенный в основу постмодернистского дискурса принцип относительности для Белого дома ментально не приемлем. Какой уж тут постмодернизм с ценностной относительностью выбора, если одно лишь сомнение в стандартах американского образа жизни может обернуться для сомневающихся политическим остракизмом, а то и бомбардировками. Декларируемый либеральный плюрализм «свободного мира» не распространяется за рамки очерченного западной цивилизацией плюралистического поля.

Другим примером действия двойных ценностных стандартов является отношение Запада к цивилизационым традициям. С одной стороны, сохранившиеся на геополитической периферии мира традиционные нормы и институты рассматриваются в качестве препятствия для реализации концепта построения «открытого общества». С другой стороны, сами Соединенные Штаты Америки ни на йоту не отступили от собственных традиций. Раз возникнув они последовательно двигались в строго определенном направлении. Традиционность британской монархии также диссонирует с политикой тех же англичан в странах Содружества. Традиции, таким образом, ни для США, ни для Великобритании не только не стали помехой, но, очевидно, явились факторной основой успешного развития. Так почему же другим цивилизационным субъектам настойчиво рекомендуется модернизировать исторически сложившиеся уклады их бытия?

Существует иллюзия об адаптационных возможностях экспансионной глобализации. Но совместим ли воинствующий западный глобализм с цивилизационной множественностью мира? В свое время святой преподобный князь Александр Невский, оценивая масштабов угроз, идущих от Запада и Востока, считал безусловно более опасной для Руси экспансию крестоносцев. Нанесшая существенный демографический урон татарская агрессия не затрагивала цивилизационных основ бытия русского народа. Православная Церковь даже получила от золотоордынских ханов некоторые преференции. Другое дело – экспансия Запада. Оказавшись под крестоносцами Русь, как специфический цивилизационный организм, скорее всего перестала бы существовать.595

Адепты глобализма оперируют абстрактно-универсалистской моделью общечеловека, экономического индувидуума. С научной точки зрения такого рода универсалистская глобализация не выдерживает критики. Она в лучшем случае соотносится со сформировавшейся в просветительской среде XVIII в. (времени государственной институционализации Соединенных Штатов) механистической картиной мира, но не с выводами и теоретическими положениями современной науки.

Вне ее категориального построения оказывается, в частности, феномен этнической психоментальности. Признание его реальности позволяет поставить под сомнение саму возможность практической имплементации чужеродных ценностей. Между тем, психоментальность является одним из базовых компонентов цивилизационного конструирования.596 Она, в сочетании с историко-культурными традициями, мировоззренческими и этническими нормами, геополитическими средовыми условиями формирует уникальный в своем роде цивилизационный генокод. Попытки его искусственной замены могут привести к гибели или мутациям самого организма.

Большой вопрос вызывает также присвоенное Западом права осуществления глобализационной миссии. Ведь даже С.П. Хантингтон отмечал, что ни в территориальном (совокупно площадь стран цивилизации Запада – 24,2%), ни в популяционном (10,1% мирового населения), ни в языковом (английский язык является родным для 7,6%), ни в религиозном (западное христианство охватывает менее 30%) отношениях западная цивилизация не представляет большинства человечества.597

Цивилизационные преимущества «свободного мира» весьма сомнительны. Действительно, Запад на настоящее время создает чуть менее половины объема валового мирового продукта (в середине XX в. его доля составляла 64,1%). Однако при сопоставлении его показателей по иным критериям оценок он с позиции лидера переместится в положение аутсайдера. Достаточно хотя бы обратить внимание на крайне низкую по отношению к мировому уровню статистику рождаемости западных стран. Если в Германии у одной женщины рождается в среднем 1,32 ребенка, то в Афганистане – 7,48.598 Так однозначно ли стоит выше в цивилизационной иерархии народ, производящий больше валового продукта, или может быть это народ, рождающий более многочисленное потомство?

Исторические истоки глобализационной экспансии

Вернемся к рассмотренной выше стадиальной трактовке феномена цивилизации. За ширмой наукообразной концепции прослеживается тривиальный западнический шовинизм. Концепт о доцивилизационном варварстве воспроизводился на Западе едва ли не на всем историческом протяжении. Еще Геродот преподносил Греко-персидские войны в качестве противостояния свободного европейского мира деспотической Азии. Истоки такого противостояния выводились им из правремен троянских походов.599 Понятие «азиатский» использовалось греками в исключительно уничижительном смысле. Как синоним деспотизма и варварской пышности идентифицировалась Азия в трудах Гиппократа, Аристотеля, Плиния.600 Пройдут столетия и термин «азиатчина» будет использоваться в качестве западного эпитета к русской национальной самобытности. Маркер «восточной деспотии» часто переносился в западническом дискурсе на русское самодержавие, пренебрегая его мистическими смыслами. Характерно, что, несмотря на высмеивание западными античными авторами восточного рабства, рабовладельческий строй сложился именно на Западе. Ни на азиатском Востоке, ни в России рабовладение никогда не составляло основ доминирующего способа производства, как это имело место в древней Греции и Риме.

Мотив цивилизаторства варваров явился впоследствии знаменем европейского колониализма. В отличие от древних империй, интегрирующих национальные идентичности в рамках выдвигаемой парадигмы идентичности цивилизационной, западное имперостроительство нового времени заключало в себе установку культурного этноцида (зачастую переходящего в геноцид). Европа – это гений свободы, а Азия – дух рабства, - декларировал Шарль Монтескье. Общедемократическая концепция разделения властей сочеталась в его представлениях с иерархическим разделением народов.601 Позже другой сторонник универсальной модели прогресса И.Г. Гердер характеризовал Китай как «забальзамированную мумию».602

На варваризации внеевропейских культурных общностей основывалась и историософия Г. Гегеля. Восток помещался им в основание всемирного исторического процесса, Запад относился к вершине самораскрытия абсолютного духа. «Всемирная история, - провозглашал философ, - направляется с Востока на Запад, так как Европа есть безусловно конец всемирной истории, а Азия – ее начало».603

Западные государственные деятели осуществляли политический курс в отношении к Азии в точном соответствии с моноцентристскими философскими стратигемами. До сих пор не восстанавливаемые китайскими властями руины летней резиденции цинских императоров – Юаньминьюаня в окрестностях Пекина служит напоминанием современным поколениям китайцев об угрозе западного экспансионизма. Однако торжество одной из сторон во взаимоотношениях цивилизаций может, как часто случалось, перейти в свою противоположность. Повергнутая казалось бы Азия берет у Запада исторический реванш. Китай же, опровергая образ «застывшего сообщества», демонстрирует наивысшие в мире темпы экономической динамики.

Генезис древних цивилизаций всегда соотносился с парадигмой мифологического сознания. Оно характеризовалось, в частности, дуальной моделью мировосприятия, построенной на дихотомии «мы» - «они», противопоставлении собственной этнокультурной общности и всего прочего чужеродного окружения. По свидетельству лингвистов у большинства народов их самоназвание в своем архо-генезисе соответствовало понятно «люди». Следовательно как люди воспринимались только представители собственной этнической группы, но ни в коем случае не инородцы. Мифология о варварах носила, по-видимому, универсальный характер, будучи фиксируема далеко за пределами греко-римской эйкумены.

Одним из компонентов самоидентификации цивилизаций древности выступала мифологема «священной войны». Концепция «джихада» в идейном арсенале ислама не представляет собой в этом отношении какого-то исключения. Согласно зороастрийской мифологии на космогоническом уровне ведется глобальная война между Ормуздом и Ариманом. Под знаменем первого из богов выступают персы, тогда как все прочие народы определяются как сторонники его противостоятеля. Историософию древне-персидской версии священной войны представляет гениальная эпическая поэма Фирдоуси «Шахнамэ».604 Ирану, солнечной стране, населенной ариями, детьми света, исторически противостоит Туран, под которым подразумевается весь остальной окружающий Ариев нецивилизованный мир.

Индуистская модель священной войны представлена сюжетной линией конфликта царских династий – пандавов и кауравов. В «Бхагават-гите» описано решающее сражение между противоборствующими силами на поле Куру («Курукшерта»). Глобальный характер конфликту придает участие в нем бога созидания Вишну, выступавшего на стороне пандавов и разрушения – Шивы, поддерживавшего кауравов.

«Илиада» запечатлела архетип священной войны эллинского этнического самосознания.605 Христианский Армагеддон также сакрализовывал войну не только в духовном, но и в физическом смысле. Концепт «цивилизационных войн» основывается, таким образом, на древних мифологических прообразах. Следовательно, вопрос о цивилизационном мире напрямую связан с проблемой демифологизации стереотипов современного общественного сознания.

Не надо думать, будто бы феномен глобальной экспансии был порожден современным Западом.

Методологической основой к пониманию процесса глобализации могут служить критерии восприятия исторического материала, выдвинутые Л. Ранке, призывавшего рассматривать государства как организмы, каждому из которых имманентно присуще стремление к господству над другими.606 Геополитическим преломлением этого подхода стали сформулированные Ф. Ратцелем «семь законов экспансии». Не случайно книга немецкого геополитика «О законах пространственного роста Государств» была названа критиками «Катехизисом для империалистов».607

Экспансионистские мотивы обнаруживаются фактически во всех цивилизациях древности. Их выражением выступала идея мировой империи. Попытки ее построения также прослеживаются в истории каждой из цивилизаций, отражая достижение ими состояния «имперского перегрева».

В качестве этнографического курьеза путешественники по Африке отмечали, что каждый из племенных вождей видел свою задачу в завоевании всего мира. Еще в Древнем Египте верили в пришествие идеального правителя, который подобно пастырю соберет под своей властью все народы. Зороастрийцы ожидали прихода Спасителя мира, коему суждено победить онтологическое зло и учредить вселенское царство. Ведическая традиция связывала завершение кальпы с созданием царства при втором пришествии Рамы. По китайским политическим представлениям, император является правителем всего мира, а прочие властители выступают его вассалами. Поэтому, когда в конце XVIII в. в Поднебесную прибыли посланники от английского короля Георга III, их сопровождала процессия, несущая флаги с надписью – «носитель дани из английской страны». В ответном письме к королю император хвалил того за почтительную смиренность, за желание приобщиться к благам цивилизации и наставлял – «трепеща повинуйтесь и не выказывайте небрежность».608

Синтоистские проповедники провозглашали неотвратимость наступления эры политического господства микадо в мире. «Границы Японии» должны быть приведены в соответствие с «границами японского духа», распространявшимся фактически на весь азиатский континент.

Обвинения юдофобской печатью иудеев в наличии талмудической программы мировой глобализации могло быть адресовано, по сути, к любому народу. Мошиах, будучи национальным иудейским царем Нового Израиля, станет, вместе с тем, и мировым правителем. Согласно каббалистике он явится воплощением первородного ангела, не то Эона – «князя вечности», не то Метатрона – «князя мира». Сразу же по вступлению в Мекку Мухаммед, являясь всего лишь наставником одной из религиозных групп, направил ультиматум в Византию, Иран и Эфиопию с требованием принять ислам, угрожая в противном случае карой Аллаха, осуществляемой руками мусульман.

На курултае 1206г. Темуджин был провозглашен не просто ханом монголов, но и Царем царей, Государем государей, правителем мира. Военный экспансионизм языческого Рима определяла идиома мирового господства – «дойти до предела земель». Сочинение «О Граде Божьем» Августина являлось одним из раннехристианских проектов политической глобализации. Пророчества Даниила о последовательной смене пяти мировых империй являлись ведущим мотивом средневековой историософии.

Теория о перемещенном Риме апробировалась не только на Руси. После падения Константинополя болгарские богословы применили ее по отношению к Тырново. Еще прежде монах Адсо использовал это учение в качестве идеологического обоснования возрождения Римской империи Карлом Великим. Хотя Ф. Вольтер иронизировал, что Священная Римская империя была не вполне священной, не вполне римской и не вполне империей, факт ее существования вплоть до 1806г. отражал мондиалистскую утопию западноевропейской цивилизации. Провозглашая себя императором Наполеон выдвигал новый модернизированный просветительской идеологией проект европоцентристской мировой империи. Даже маленькая португальская нация лелеяла мечту о мировом властителе короле Себастьяне. Глобальная сверхзадача позволила португальцам сконцентрировать в 15-16 вв. силы по созданию мировой колониальной империи.609

Сепаратистское движение в России не просто преследовало задачи достижения национального суверенитета, но выдвигало идеологию имперского строительства. Знаменем польского освободительного движения являлась идеологема восстановления Речи Посполитой «от моря до моря», включающей территории, заселенные не только этническими поляками.

Панфиская держава, идея создания которой была поднята на щит в самоопределившейся Финляндии, мыслилась не больше, не меньше как на пространстве от Ботнического залива до Тихого океана. Популярный писатель Ю. Ахо мечтал о финском Александре Македонском, который обратит в прах мощь новой Персии (России) и воссоздаст на ее территории Великую Финляндию. В тех же географических масштабах фигурирует национальный идеомиф «Великой Эстонии», восточная граница которой достигает Китайской Стены. Последователи Султан-Голиева имели целью не возрождение Казанского ханства, а создание государства, по меньшей мере, в границах Золотой Орды.

Украинские «незалежники» имеют претензии в Словакии на Прешовский район, в Польше – на польскую Галицию и Холмщину, в Белоруссии – Брестщину, а то и все белорусское Полесье, в России – на Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области, Кубань, Ставрополье и даже каким-то образом на Восточную Сибирь, для связи с которой, по логике вещей, должен понадобиться территориальный коридор. Стратегия достижения успеха видится по одному из такого рода проектов в военном союзе Украины с Китаем, которому передается российский Дальний Восток.

Идеомиф вайнахского государства также оперирует не региональными, а евразийскими параметрами. Известны идеологемы «Великой Греции», «Великой Сербии», «Великой Албании», «Великой Армении» и др., значительно превосходящие по пространственным рамкам современные территории названных государств.610

Гибель цивилизационных систем совпадала, как правило, с политическим крахом мировых империй. Крушение Римской цивилизации представляет хрестоматийный пример.

Учитывается ли весь перечисленный обширный опыт при выстраивании глобальной империи «нового мирового порядка»? Представляется, что уроки из истории цивилизаций прошлого не извлечены. Выдвигаемые в истории попытки цивилизационной унификации в рамках имперских проектов оборачивались крахом для самого носителя глобализационной идеологии.

Современный экспансионизм Запада: полилог

как альтернатива экспансии

В ряде современных исследований ролевое обозначение агрессора и жертвы меняется местами. Лейтмотивом работы С. Хантингтона является не экспансия Запада, а антиглобализационный, а соответственно, антизападный бунт периферийных цивилизаций. З. Бжезинский пишет о цивилизационной «дуге нестабильности», угрожающей современному мировому благополучию.611 И поэтому мол, отражая псевдоагрессию против США, американцы бомбят сначала Афганистан, а затем и Ирак. Вопреки конструируемым современным симулякрам идентификация агрессора очевидна. Не цивилизации собрались в поход против общечеловеческих ценностей, а осуществляемый под вывеской общечеловечества экспансионный глобализм Запада формирует основания мировой антицивилизационной агрессии.

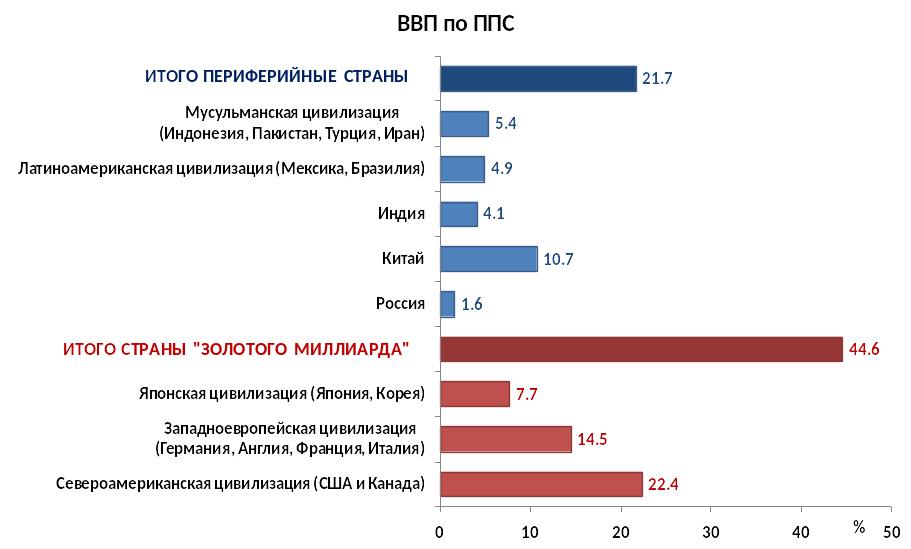

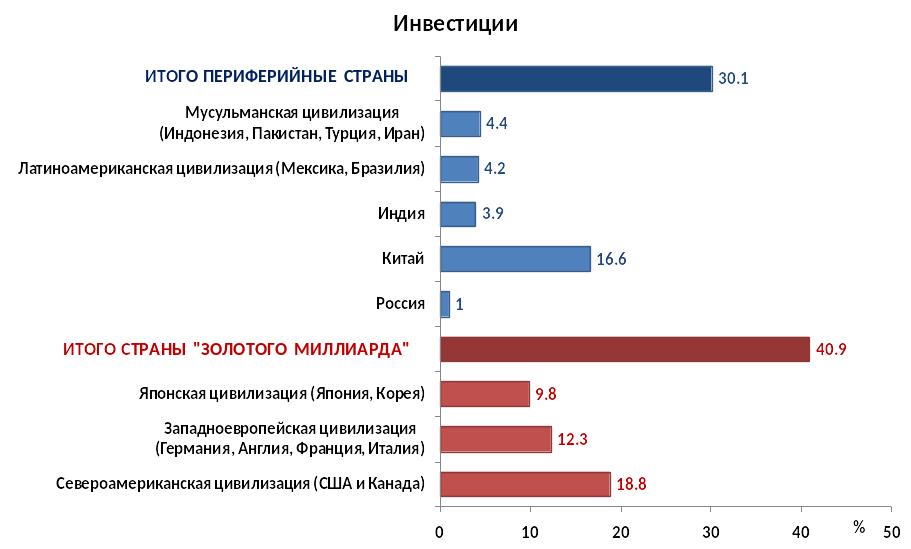

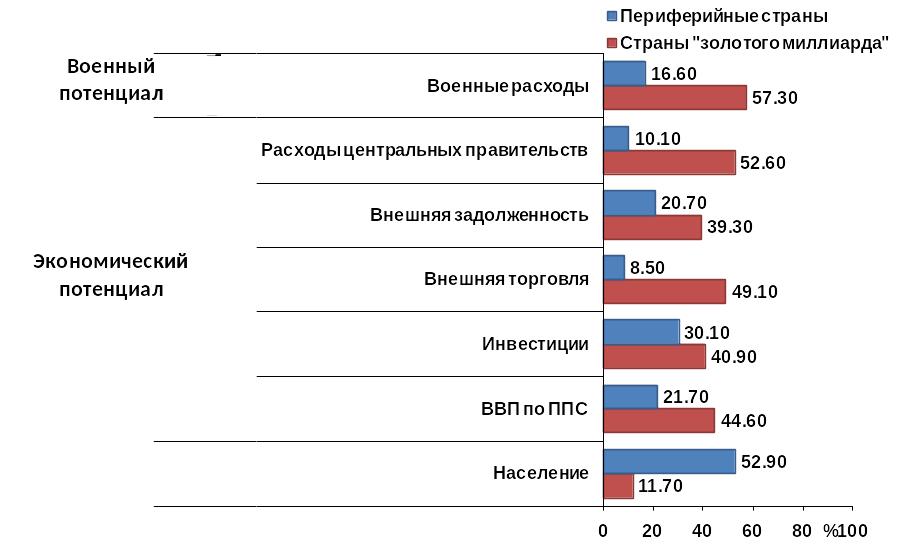

Почему же все-таки война видится С. Хантингтону, как и многим другим теоретикам современной цивилизациологии, исходом межцивилизационных взаимоотношений? Основанием для этого является констатация диспаритетов цивилизационного развития (рис.3.1.2 - 3.1.9). 612 По существу реализуется модель отсева цивилизации на предмет включенности их в обойму золотого миллиарда. Диссонанс между численностью населения и основными экономическими параметрами в цивилизационной дифференциации иллюстрируют ниже приводимые графики.

Рис.3.1.2. Диффероенциация стран мира по населению

Рис.3.1.3.

Дифференциация ВВП стран мира по ППС

Рис.3.1.3.

Дифференциация ВВП стран мира по ППС

Рис.3.1.4. Дифференциация стран мира по капиталовложениям

Рис.3.1.5. Дифференциация стран мира по внешней торговле

Рис.3.1.6. Дифференциация стран мира по внешним долгам

Рис.3.1.7. Дифференциация бюджетных возможностей стран мира

Рис. 3.1.8. Дифференциация стран мира по военным расходам

Рис.3.1.9. Дифференциация стран мира в сводном виде

Термин глобализация не вполне точно отражает сущность современных тенденций развития мира. Вместо синергетического взаимообогащения культур, происходит их унификация в рамках глобализированной посредством новых технологий экспансионизма одной из цивилизационных моделей. Глобализация является скорее унификацией. Глобализация подменяется американизацией. Не случайно, что современное антиглобалистское движение выступает под знаменем антиамериканизма. На американский вектор глобализации указывает в своей книге «Америка» один из видных ее теоретиков Ж. Бодрийяр. Америка провозглашается им раем, поскольку американцы осуществили выход из истории и культуры, их мир без прошлого и будущего – только настоящее. Американская модель неизбежно станет универсальной для всего человечества. Но добиться американских результатов «можно только путем отказа от старого культурного багажа, чтобы не сказать хлама». «Будущее принадлежит людям, - провозглашает Ж. Бодрийяр, - забывшим о своем происхождении, тем, кто не отяготил себя старыми европейскими ценностями и идеалами».613

Более адекватной понятийной характеристикой доминанты исторического развития является дефиниция «мондиализм», указывающая на телеологическую заданность происходящих процессов – установление «нового мирового порядка», политически выраженного учреждением «мирового правительства».

«Новый Мировой Порядок» представляет собой эсхатологический мессианский проект, превосходящий по масштабам другие исторические формы планетарных утопий. Принципы утверждения мондиалистской цивилизации возможно рассредоточить по ряду сфер.

В экономической: идеология «Нового Мирового Порядка» предполагает универсальное распространение либерально-рыночной системы, основанной на безусловном примате частной собственности. В геополитической: «Новый Мировой Порядок» имеет абсолютную ориентацию на страны географического и исторического Запада. В этнической: идеология мондиализма предусматривает тотальное расовое и национальное смешение, отдавая в культурологическом аспекте предпочтение космополитическим принципам бытия мегаполисов. В религиозной: создается квазирелигиозная концепция неоспиритуалистического суррогата, унифицирующего исторические формы национальных конфессий.

Еще средневековая историософия представляла исторический процесс как последовательную смену мировых империй. На новом витке глобального имперостроительства все повторяется снова. Так есть ли у человечества реальная альтернатива существующего сценария? Фатален ли для него путь цивилизационных войн и имперских экспансий?

Альтернатива видится авторам в выстраивании систем межцивилизационного диалога. Имея в виду мировой масштаб реализации, более правильно было бы даже говорить о полилоге цивилизаций. Причем западная цивилизация не выводится за рамки цивилизационного полилога, а выступает в качестве одного из его равноправных субъектов.

Основания рассчитывать на успех выдвигаемого проекта заключаются в его принципиальном отличии от всех предшествующих версий глобализации. Впервые взятый сам по себе принцип цивилизационной идентичности закладывается в основу предлагаемой модели мировой интеграции. Впервые в формате глобализационного проекта не ставится задач формулировки надцивилизационных или сверхцивилизационных идеологем и ценностей. Цивилизации сами выступают базовыми ценностными ориентирами существования человечества в новой модели полилогического мира.

Диалог цивилизаций как альтерглобалистский

механизм международной коммуникации

Глобальная коммуникация между народами не ограничивается лишь торговлей и научно-техническим взаимодействием, имея и свое культурное измерение. В особом осмыслении через призму теории глобализации нуждается феномен миссионерства. Нельзя быть истинно верующим и не стремиться убедить в правоте своей веры другого. Сюжет о произошедшем в результате религиозного диспута конфессиональном выборе получил широкое распространение в идеомифологических преданиях различных этносов. Распространение христианства являлось по существу своеобразной исторической версией глобализации. Сходную глобализационную миссию выполнили в период своего подъема другие мировые религии - буддизм и ислам.

Однако религиозный глобализм прошлого имел разные способы трансляции. Известен, например, насильственный путь осуществляемой крестоносцами католической христианизации, приведший к исчезновению с европейской этнической карты череды славянских и кельтских этносов. По меткому образному выражению В.В. Кожинова, - если Россия являлась «тюрьмой народов», то Европа – их «кладбищем».614

Иным путем христианской глобализации являлось не расширение политической орбиты новой веры, а распространение самой «благой вести». Получая откровение народ не только не утрачивал своей национальной идентичности, но обнаруживал иные ее грани. Опыт православного имперостроительства вместо унифицированного тождества основывался на соблюдении принципа множественности идентификаций.

Современный глобализм лишен миссионерского содержания. Он не утверждает новые религиозные ценности, а лишь разрушает существующие. Ценностный выбор в пользу «свободного мира» по существу оказывается сведен к вопросу об удобствах материального потребления. Дефицит высших ценностей прикрывается подменой их средствами, такими, как, например, гражданские свободы и демократия.

Ответ на вопрос: во имя чего наделяется человек свободой и утверждаются демократические институты? – в идейном арсенале глобалистов отсутствует. Современный глобализм не предполагает межкультурного взаимодействия, ибо сам по себе является антиподом культурных традиций. Идея диалога цивилизаций для него чужеродна, ибо сам он антицивилизационен.

Сейчас вызов брошен самому праву цивилизационной вариативности. Задача самосохранения цивилизаций обязывает их к вступлению в диалог. Сценарий диалога не входит в планы теоретиков унифицированного мира. Более желательной для них является модель цивилизационных войн, на роль третейского арбитра в которых номинируется американская сверхдержава.

Доказательство экспансионного по отношению к национальным идентичностям характера современной глобализации позволяет ставить вопрос о смене глобализационной парадигмы. Экспансии должна быть противопоставлена межкультурная коммуникация. Идея диалога цивилизаций как раз и предоставляет возможность коммуникационного переформатирования глобализационных процессов.