- •Глава 1. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному

- •Введение

- •Глава I. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •1. 1. Демографическая вариативность vs. Демографический переход

- •1. 2. Экономическая вариативность

- •1. 3. Вариативность формирования социального государства

- •Социальная вариативность традиционного аграрного общества (Западная Европа, Россия, Китай)

- •1. 4. Вариативность корпоративного управления

- •Классификация типов деловой активности184

- •1.5. Политическая вариативность200

- •1.6. Вариативность института права293

- •1.7. Парадигма цивилизационной вариативности

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2. 1. Методология социальной синергии (традиция и модернизация)

- •2. 2. Угрозы человечеству и модернизационные перспективы

- •2.3. Синергийная перспектива

- •2. 4. Принципы синергийного традиционализма

- •2.5. Традиция и модернизация в цикличности «цивилизационного маятника»

- •Цивилизационная матрица модернизации.

- •Соотношение исторической ритмики и фаз онтогенеза по ряду стран мира

- •2.6. Возможности конструирования будущего

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •2.8. О новом классе циклических исторических процессов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному полилогу

- •3. 1. Вызовы глобализации

- •3. 2. Теория и практика диалога цивилизаций в формировании современных международных отношений

- •Договоры о дружбе и союзе России с конца XV - по начало XX вв., заключенные с иноконфессиональными государствами.

- •Заключение

- •Литература

Цивилизационная матрица модернизации.

Критерии |

Европейско-антично-христианская цивилизация |

Арабско-исламская цивилизация |

Индо-буддийская цивилизация |

Китайско-конфуцианская цивилизация |

Русская цивилизация |

Отношение к материальному успеху |

Индивидуальный успех |

Материальный успех не поощряется, рецидивы восточной роскоши |

Высшая ценность небытия, Нирвана. Материальный успех – ничто |

Постоянное самосовершенствование человека, включая рост материального достатка |

Материальный успех имеет подчиненное по отношению к социальным нормативам и идеалам значение; диспаритеты материальной успешности противоречат социальной гармонии |

Отношение к индивиду |

Индивид во все большей степени рассматривается как единица общества. Ставка на сильного индивида, на частную собственность, достоинство, свободу |

Человек – песчинка. Ставка на хорошо дисциплинированный и покорный воле старшего социум. Частная собственность. Основа общества – семья. Общая установка на общественное равенство |

В центре индивид, но не как свободная личность, а как обособленный человек, занятый мыслями о собственном спасении, а также спасении своей общины. основа общества – семья |

Организованность и дисциплина, но основанная не на покорности, а на чувстве долга. Основа общества – семья |

Идеал соборности. Общинно-эгалитарный критерий индивидуальной деятельности |

Социальная мобильность |

Широкие возможности проявления и квалификации в разных сферах деятельности. Высокая мобильность |

Большая мобильность (сегодня – раб, завтра – эмир, и наоборот). Но все в основном зависит от удачи. Фатализм. Мобильность тормозится религиозно-нормативными ограничителями |

Кастовость. Отсутствие социальной мобильности. Мобильность нивелируется идеей сансары |

Мобильное общество несколько тормозится жесткой структурой государства (в Китае – больше, в Японии – меньше). Мобильность бюрократически-рангового восхождения |

Госпатернализм. Высокий уровень социальной мобильности определяется активностью государства |

Отношение к закону |

Перед законом индивид отвечает только за себя. Рациональное правосознание. |

Индивид часто несет ответственность за членов своей семьи, рода, гильдии, касты, общины. Традиционное правосознание. |

Трактовка закона определяется высшей государственной и идеологической целесообразностью. Харизматическое правосознание. Закон может быть противоположен справедливости. |

||

Отношение к религии |

Сфера религии ограничена отношениями человека со святыми. Прочие отношения не религиозны |

Важность религиозных отношений во всех сферах общества, в том числе и в экономике. Регламентационная роль религии |

Религиозный иррационализм. Бегство от мира объективизации |

Религиозные принципы как высшая целесообразность. Роль ритуала |

Идеократия. Религия имеет характер идеологии, но не бытовой нормативности |

Общественная активность |

Усиление человеческой активности в общественных отношениях возможно и желательно |

Смирение и послушание. Повиновение перед старшими. |

Жесткая кастовость. Общественная активность минимальна, ввиду своей бессмысленности. |

Упор на общественную стабильность и порядок. |

Общественная активность инициируема сверху. Воля вместо свободы |

Отношение к политической деятельности |

Большинство людей в той или иной степени вовлечены в политическую деятельность |

Заповеди ислама не препятствуют мусульманину заниматься политикой, при условии подчинения ее императиву веры |

Безразличие индивида к власти, к администрации, к государству. Политикой занимается ограниченное меньшинство населения |

Слабая политическая, но сильная социальная активность. Политикой занимается ограниченное меньшинство населения. Император выше закона. Сакрализация высшей власти. |

Революции сверху. Всплески политической активизации. Персонофицированность политических ориентиров. Царистский культ. Феномен народной монархии. |

Перед каждой из цивилизаций стоит выбор между двумя возможными моделями модернизации – «дискретной» и «консервативной». Дискретная модернизация протекала в разрыве с цивилизационной традицией. Она представляла собой радикальный вариант общественного обновления. Дискретная логика заключалась в высвобождении из рамок традиции. Напротив, консервативная версия модернизма заключалась в эксплуатации этой традиции в соответствии со стоящими перед обществом модернизационными задачами. Цивилизационная идентичность в данном случае не только не являлась препятствием, но служила особым ресурсом развития. Наряду с категорией «цивилизационного ограничителя», понятие «цивилизационный ресурс» отражает вариативность протекания модернизационных процессов.

Может, впрочем, возникнуть вопрос о том, насколько оправданно применять понятие модернизации к системе, опирающейся на традиционалистский потенциал. Не будет ли более точным определение ее в качестве репродуцирующегося традиционного общества? В действительности между ними существует принципиальное отличие. Традиционное общество адаптивно к традиции. Модернизация же всегда ургийна. Традиция при ней может быть эксплуатируема в модернизационных задачах, но не может служить механизмом регуляционной средовой адаптации.544

Режим маятниковой цикличности

Существуют ли закономерности смены обозначенных выше модернизационных моделей? Насколько исторически определен выбор между дискретной и консервативной модернизациями?

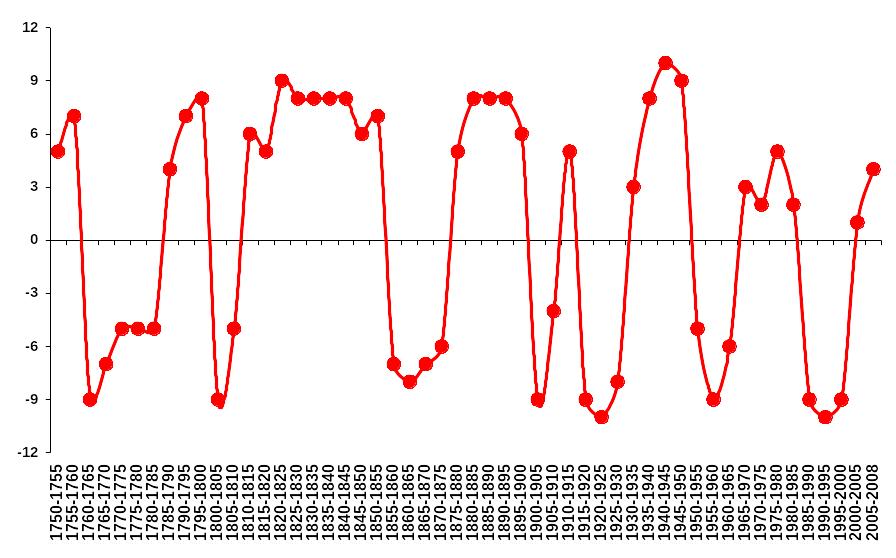

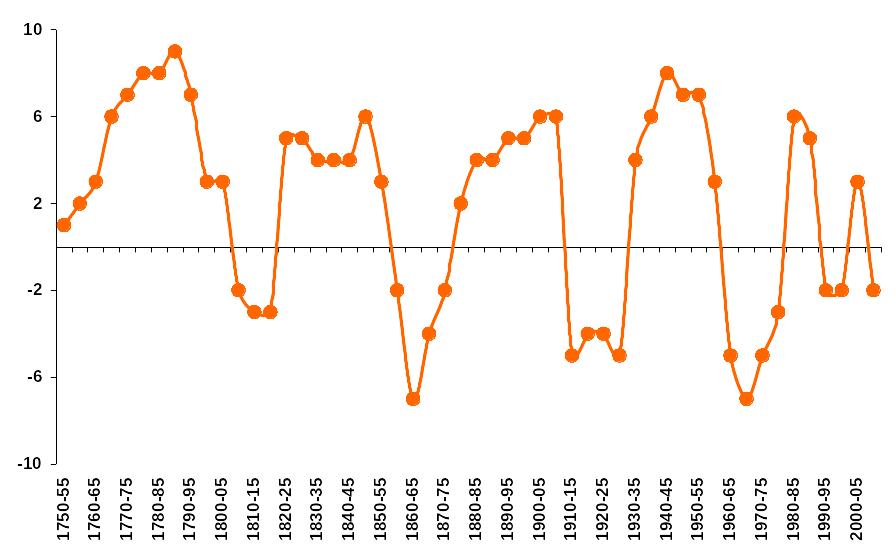

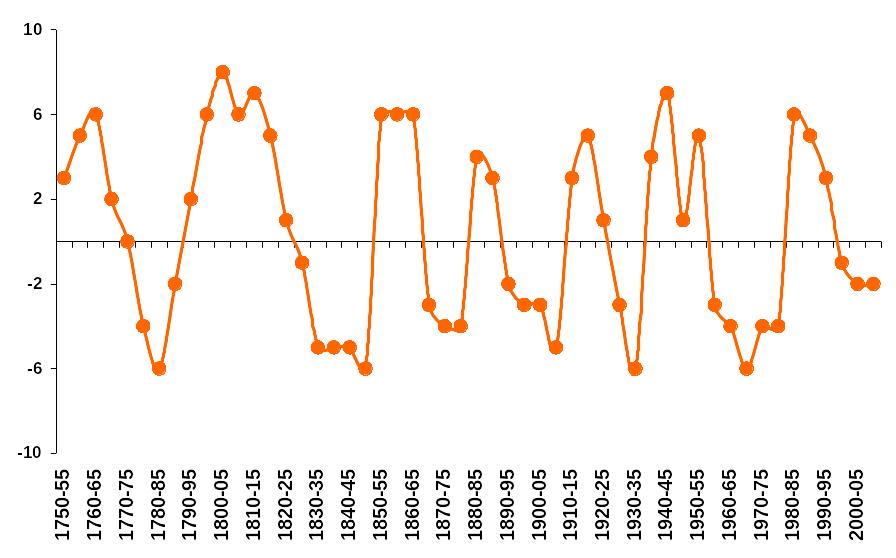

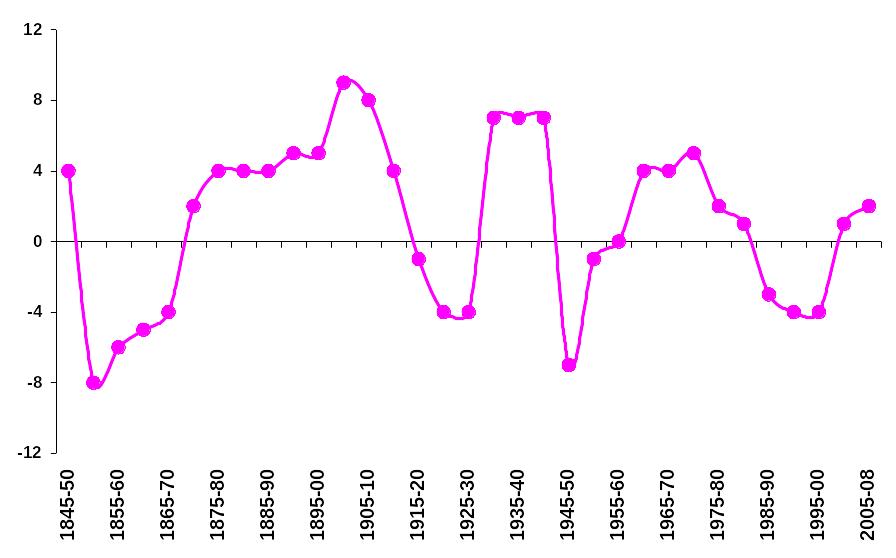

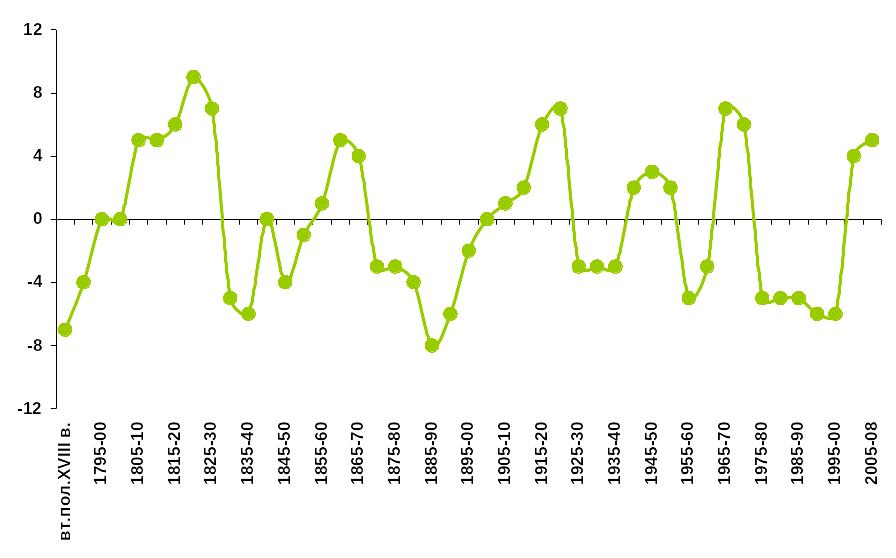

Для ответа на эти вопросы использовалась методика экспертной оцифровки слабоформализуемых факторов исторического процесса 545. Оцифровывался, в частности, показатель состояния цивилизационной идентичности России. Оценка проводилась по пятилетним интервалам за исторический период от 1750 до 2008 гг. Количественная оценка цивилизационной идентичности лежит в диапазоне от плюс 10 до минус 10 (рис.2.5.1) Полученные результаты для хода российской истории имеют почти «идеально» гармонический вид.Или другими словами колебательный или циклический. Дискретная и консервативная модели модернизации находятся в строгом режиме чередования. Сформулированный таким образом концепт получил условное обозначение «цивилизационного маятника».546

Рис.2.5.1 Динамика состояния цивилизационной идентичности России

Для вывода системы (в данном случае цивилизационной системы) из состояния равновесия нужен внешний толчок. В качестве такого рода толчкового механизма выступают иносистемные внешние проникновения. Сталкиваются парадигмы охранительства и изменчивости.

На самом деле здесь вероятно проявляется фундаментальнейшее свойство материального мира. Развитие всегда связано с взаимодействием минимум двух «противоборствующих» сил или энергий. Посмотрим для иллюстрации этой мысли на классические примеры.

Описываемый выше авторский поиск выводит на совершенно фундаментальные аспекты природы цивилизационного развития, базовых социальных энергий, которые взаимодействуя друг с другом приводят к неким закономерностям исторического движения. Сложность заключается в том, что разные дисциплины (в особенности точные и гуманитарные) с разным «тезаурусом», разной методологией высвечивают различные стороны одного и того же предмета, зачастую не видя соседних достижений и не понимая языка друг друга, не имея возможности синтезировать и описать общие подходы.

Речь идет о сочетании двух конфликтующих начал (изменчивости и сохранности), которые перманентно присутствуют в любой точке исторического развития человечества — хоть на 1000 лет назад, хоть на 1000 лет вперед. Проблема взаимодействия этих двух факторов всеисторична, она постоянна. Независимо от времени, на каждом отдельном историческом отрезке наблюдается устойчивый частотный состав спектра истоических колебаний. Независимо от того, каков политический режим, экономический строй, мор, война или, наоборот, prosperity — но три звена действуют всегда. Вывод: человеческая история, эволюция социума, развитие связаны с природой человеческой восприимчивости, прежде всего, в семье. Мы получаем фундаментальнейший механизм, без понимания роли которого, его ответственности за эволюцию невозможно построить эффективное и гуманистичное государство, управление или самоорганизацию общества.

Фактически обнаруживаются два всеисторичных, перманентно действующих типа социальной энергии, абсолютно первичных, первородных, в результате которых происходит развитие. Принципиально понимать, что развитие —понятие нетождественное изменчивости. Развитие — это результат взаимодействия изменчивости и статичности. У развития должно быть два начала.

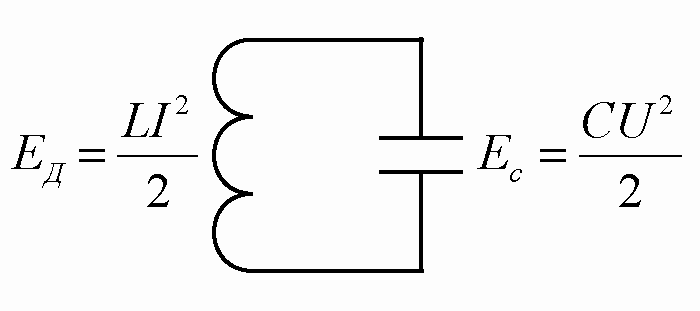

На сегодня известно всего лишь три основных типа энергетического взаимодействия в природе: гравитационное, электромагнитное и ядерное. Посмотрим на простейший электромагнитный пример — колебательный контур, где имеется катушка индуктивности и емкость (конденсатор) (рис. 2.5.2).

Можно видеть, что одна часть (емкостная) олицетворяет собой статику. Энергия, накопленная в конденсаторе (CU2/2, где U — это напряжение) зависит от статического напряжения. Заряд накопился и это есть энергия. Другая часть колебательного контура олицетворяет движение — перенос зарядов — электрический ток. Ее энергия — это LI2/2 (где I – величина электрического тока). Ток потому и ток, что течет. Это движение, перенос электронов. Взаимодействие двух этих элементов, двух этих энергий, двух этих начал приводит в итоге к гармонической зависимости сигнала во времени. Движение здесь — перенос энергий, движение — это наличие признака жизни системы. Как только в системе произойдет, например, короткое замыкание, энергия тут же высвободится на активном сопротивлении и система умрет, движение прекратится. Ток придет к нулю, система сломается.

Рис. 2.5.2. Колебательный контур как модель взаимодействия «статической» и «динамической» энергий, дающего движение или развитие

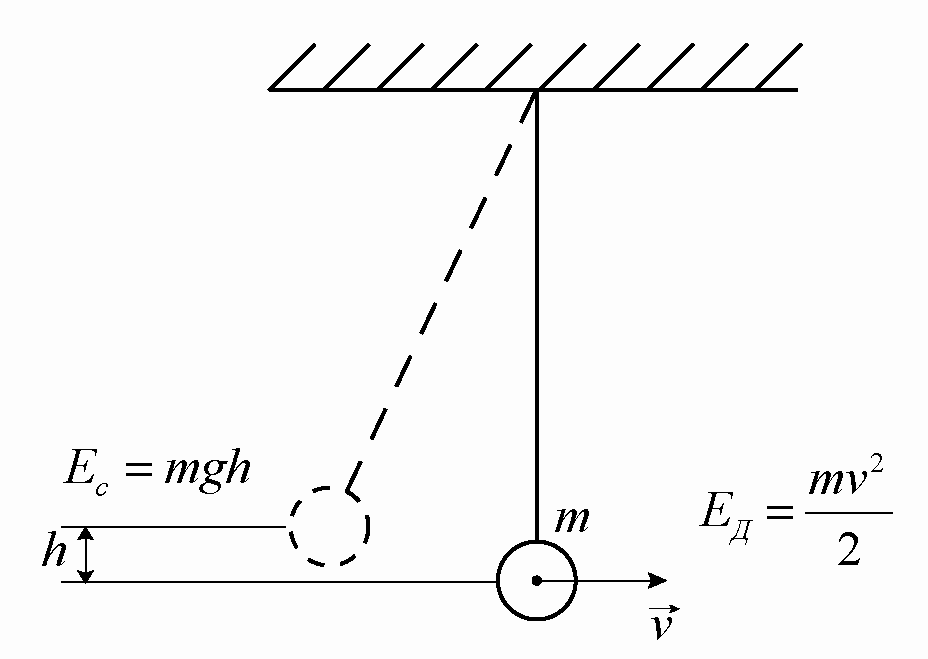

Второй пример. Маятник, метафора которого применяется для обозначения цикличности цивилизационного развития, в собственном смысле слова — это подвешенное на длинной нити твердое тело, совершающее колебания под действием силы тяжести около неподвижной точки (рис. 2.5.3). Высота отклонения — это статическая или потенциальная энергия mgh (m — масса, g — ускорение свободного падения, h — высота отклонения). Это статика.

Рис. 2.5.3. Маятник как таковой

Движение же, скорость — это кинетическая энергия. Оба вида энергий — статическая и динамическая — перетекают одна в другую, взаимодействуют друг с другом. Результат — развитие жизни или движение. И вновь — гармоническая временнáя зависимость, колебание, цикл. И опять, как только происходит разбалансировка в сторону одного или другого начала система ломается. Представим себе, что рвется подвес, и –– в силу инерции –– грузик улетает. Маятник перестает колебаться. Система ломается, амплитуда движения становится равной нулю.

Подобное сочетание двух энергий осуществляется в электромагнитной волне, развитие (распространение) которой в пространстве представляет собой перетекание магнитной энергии в электрическую и обратно.

Конечно, можно упрекнуть в том, что это некоторая поверхностная, внешняя, схожая иллюстративность. Но поскольку поиск вышел на чрезвычайно агрегированные характеристики социума, в которых миллионы, миллиарды взаимодействий, то вих агрегированном воплощении- взаимодействии охранительной и инноватизационной социальных энергий находится очень серьезное начало, приводящее к движению.

Конечно человечество интересует качество этого движения, качество развития. Выше уже говорилось, что развитие — это не просто изменчивость. Существует вполне практическая проблема нахождения типа государственного управления, гарантирующего устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Есть природно-ресурсный подход Римского клуба. Он акцентирует исчерпание ресурсов как основы жизнедеятельности человечества.

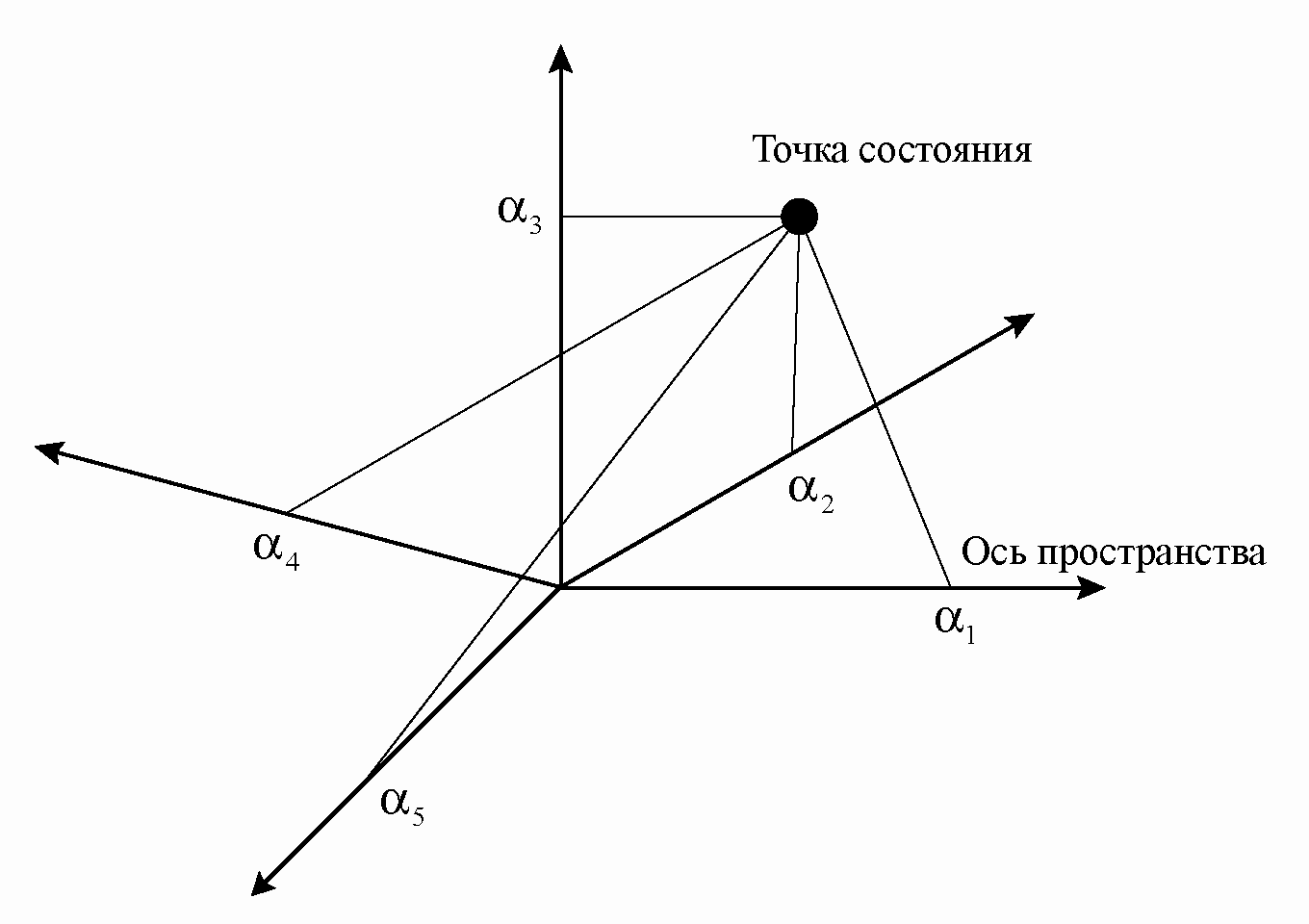

Есть подход политико-государственной устойчивости — состоится государство или не состоится. Но это ведь не все. Существует многомерная система координат, по каждой из которых откладывается очень важный параметр, волнующий общество: это и политическая система, и социальная, и демографическая, и государственное устройство, и психологические показатели и т. д. Таких параметров может быть много (рис.2.5.4).

Рис. 2.5.4. К понятию вектора состояния в фазовом пространстве развития (1, 2, 3, … N). N — мерность пространства

В многопараметрическом пространстве состояний развитости есть некая фазовая точка. Видны проекции этой точки на координаты α1, α2, и т. д. αi по числу мерности пространства. Точка - это состояние на сегодня. Желательно, чтобы фазовая траектория развития была бы непрерывной, без слома, когда система исчезает, государство разваливается, происходит революция или внешнее поглощение, уничтожение страны, цивилизации. Желательно задать эволюцию в непрерывном, т. е. позитивном смысле. В этом плане возникает вызов и необходимость ответить на вопрос: «А что, собственно, человечество волнует?». Технический прогресс или развитие человека, имея в виду качество человеческого капитала, образованность, гуманистичность, милосердность, цивилизованность в этом смысле слова и т. д. Ответ существует. Можно задать фазовую конфигурацию, и условие чтобы движение было бы непрерывным, и в этом смысле устойчивым.

Именно отсюда возникает подход к вопросу: а что есть угроза слому системы? Что есть самые крупные, агрегированные социальные энергии? Это еще раз актуализирует мысль о существовании двух базовых социальных энергий, двух начал взаимодействия (подобных вышеперечисленным модельным), которые приводят к масштабному, в смысле развития, процессу, движению в фазовом многопараметрическом пространстве состояний. Это те самые статика и движение, традиция и модернизация, традиционализм и модернизм.

В каждой точке времени на всей шкале человеческой истории они всегда присутствуют. Этот вывод важен, несмотря на то, что кажется каким-то даже банальным. Но когда он подтверждается эмпирически, то дает проекции на многие детали для их понимания. Вытекают, в том числе, практические рекомендации, совершенно утилитарные проекты управления страной или позиционирования России в мировом пространстве, в историческом пространстве. Доминирование традиционализма на некотором этапе развития человечества. Затем — столкновение традиционализма и модернизма с разбалансировкой в пользу модернизма, что поставило и пока еще продолжает ставить и человечество, и нашу страну в извращенных реформах на грань слома системы и самоуничтожения.

Вывод из этого экскурса в смежные науки – вполне оптимистическая пролонгация — заключается в том, что должна возникнуть синергия как гармоничное сочетание модернизации (изменчивости) и традиционализма (охранительства), как тормоз и газ, которые при их осознанном применении навсегда приведут к гармоничному и устойчивому развитию человечества.

Цикличность обнаруживается в и природе кризисов общественного сознания, под которыми в соответствии с этимологией греческой версии слова понимается исход, поворотная точка, смена вектора развития. Трансформации, сообразно с концептом цивилизационной цикличности, есть следствие инноваций и их борьбы с охранительством, традицией. Результирующая направленность развития на той или иной исторической стадии определяется конкретным соотношением инновационного и традиционного потенциалов.

При доминировании первой составляющей происходит процесс иносистемной трансформации (в российском варианте – периоды западнического реформирования). Инновационный вектор объективно вызывается к жизни стагнацией замкнутой внутри себя системы, необходимостью преодоления сдерживающих барьеров и стереотипов, связанных с институционализированной традицией. Однако инновации в свою очередь вызывают действие сил цивилизационного отторжения, что задает обратный ход «маятникового» механизма. Кризисы в этом смысле есть максимальные точки размаха «маятника». После достижения максимума инновационной амплитуды вектор общественного развития неизбежно сменяется на противоположный. Исторически реализуется период консервативной инверсии (в российском варианте - периоды контрреформ).

Периодичность кризисов в истории России (фактически при каждой новой интронизации) особо наглядно раскрывает сущность маятниковых инновационно-цивилизационных инверсий. Данный подход позволяет различить ритмику кризисов общественного сознания, прогнозировать тип трансформаций и определять исторически оправданное реагирование на трансформационные процессы. Все это не означает отрицание инновационного пути, а напротив дает его более глубокое понимание и возможность посмотреть на кризисные колебания как исторически объективное детерминированное явление.

Еще для XIX в. была замечена устойчивая повторяемость в идеологическом смысле российских государей через одного. Доминанта западнических тенденций в политике одного неизменно сменялось почвенническим поворотом в последующем царствовании. Хронологические рамки каждого из этапов цивилизационных колебаний действительно связаны с последовательностью интронизаций. Классический пример представляет собой циклическая триада смены общественного сознания эпох правления: Николая I (консервативная модель) – Александра II (инновационная инверсия) – Александра III (цивилизационное отторжение).

Маятниковая ритмика происходящих в России инверсий даже более наглядно прослеживается в двадцатом столетии. Проявление хода цивилизационного маятника обнаруживается в самых различных сферах общественного бытия.

Экономический аспект истории может быть усмотрен в цикличности выбора между полюсами огосударственного управления и рыночной саморегуляции. Когда бюрократическая рутина становилась сдерживающим фактором экономического развития узды государства несколько ослабевали и приоритет развития смещался в сферу частного предпринимательства. Однако с обеспечением временного инновационного прорыва, переориентированная на интересы предпринимателя экономическая система оказывалась в состоянии разбалансировки. Актуализировался курс на очередное усиление государственно-управленческих механизмов в экономике. Если с такой переориентацией правительство запаздывало, возникал экономический кризис. Последствия экономического кризиса могли бы быть гораздо менее масштабными при превентивном государственном реагировании. Принятие концепта циклического развития экономических систем позволяет создать более сложную, чем имело место до сих пор, модель долгосрочного планирования, включая так называемые меры управленческой готовности.

Демографическая история России также позволяет четко проследить подобие маятниковой траектории в динамике естественного воспроизводства населения. Наложение на шкалу интронизаций показателей репродуктивной активности российского населения точно соответствует западническо-почвеннической ориентации монархов. При царях-«западниках» общий коэффициент рождаемости в России варьируя по годам в целом снижался, тогда как при «почвенниках» возрастал. Зигзаги демографической динамики в России на всем протяжении XX столетия также соотносятся в общих чертах с режимом ценностных инверсий. Как самые отрицательные в демографическом плане хронологические интервалы в отечественной истории статистика определяет ленинский и ельциновский периоды. Характерно, что оба они были связаны с резким революционным разрывом с традицией цивилизационной идентичности России.

«Цивилизационный маятник» опровергает представление о существовании универсального модернизационного тренда развития. Исторический процесс развертывается в действительности не в трендовой предопределенности, а в динамике циклических инверсий. Государство и общество оказываются всякий раз перед выбором принципов системного развития. Непредопределенность исторического процесса означает возможность управленческого конструирования будущего.

Применение представлений о цивилизационном маятнике позволяет переосмыслить некоторые сложившиеся историографические стереотипы. В частности, разрушается традиционная политическая спектральная дифференциация между «левым» и «правым» полюсами. Под каждым из маркеров «консерватизм» и «революция» обнаруживаются две векторально антагонистические силы. Представители монархической власти могли выступать в качестве носителей революционной идеологии, а революционеры в качестве консерваторов. 547

«Цивилизационный маятник» позволяет примирить между собой извечных дискутантов о путях российской истории – «славянофилов» и «западников». Как западническая, так и славянофильская платформы были исторически оправданны. Обе предложенные модели развития были объективны и политически целесообразны. Но «правда» обоих подходов соотносилась каждая со своим историко-временным интервалом, отражая различные вектора маятниковых трансформаций.

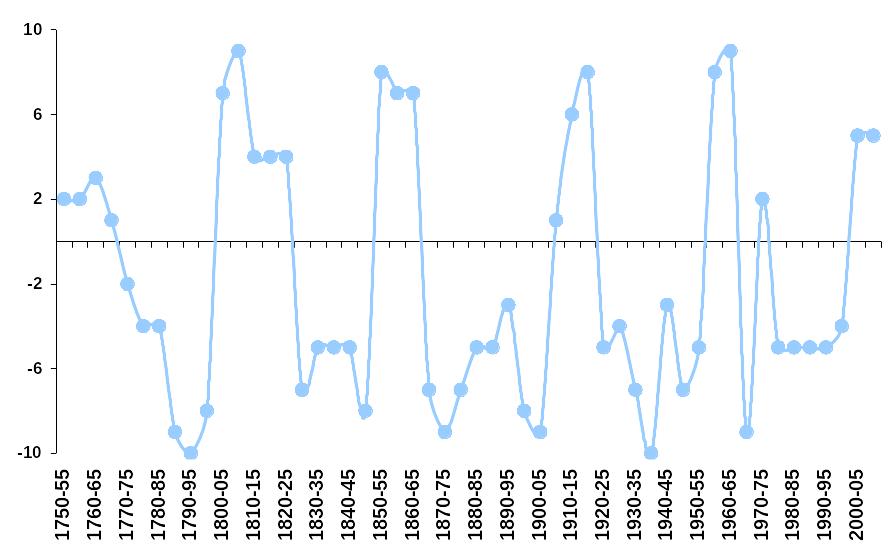

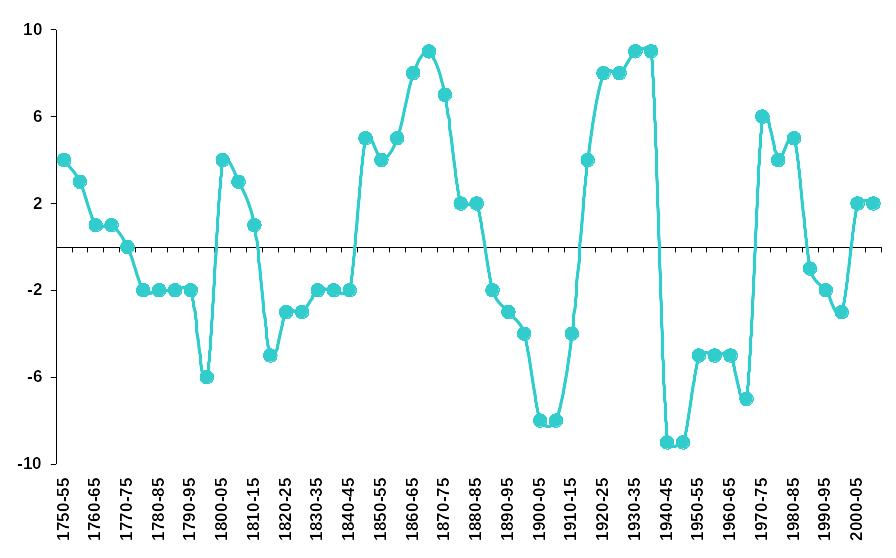

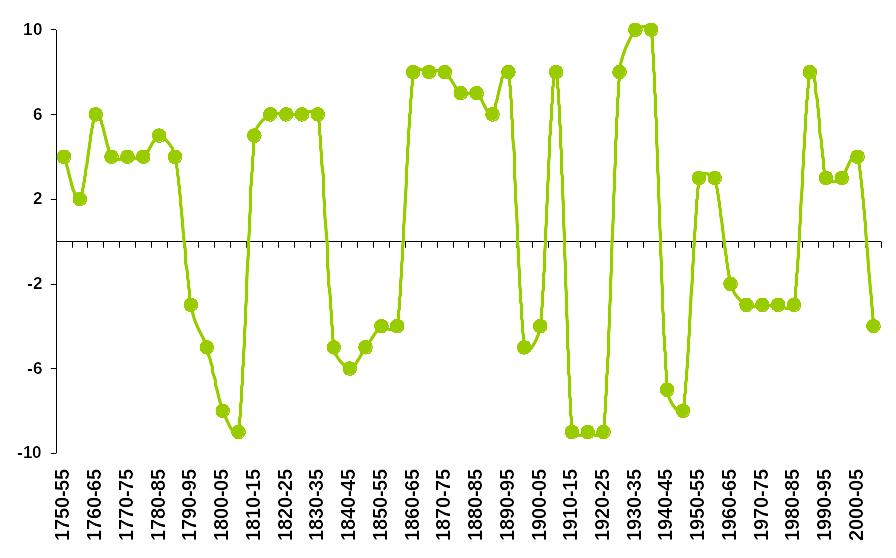

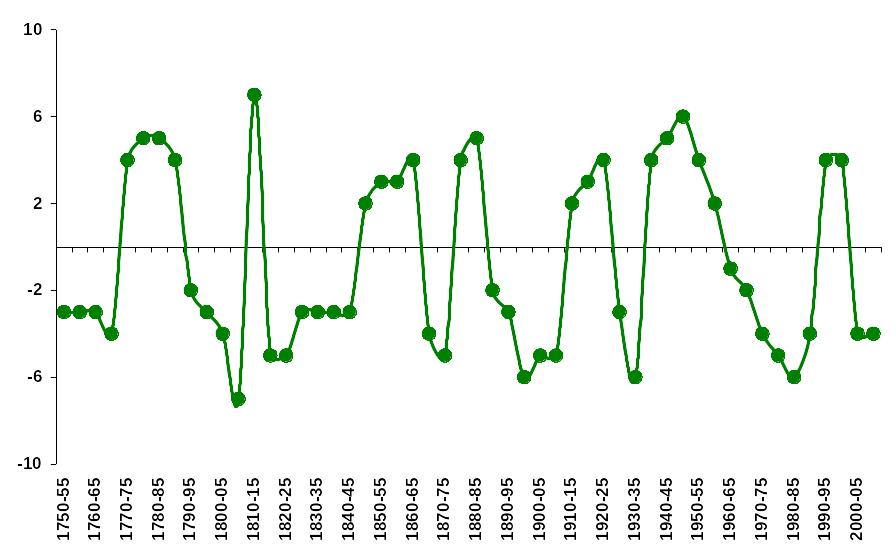

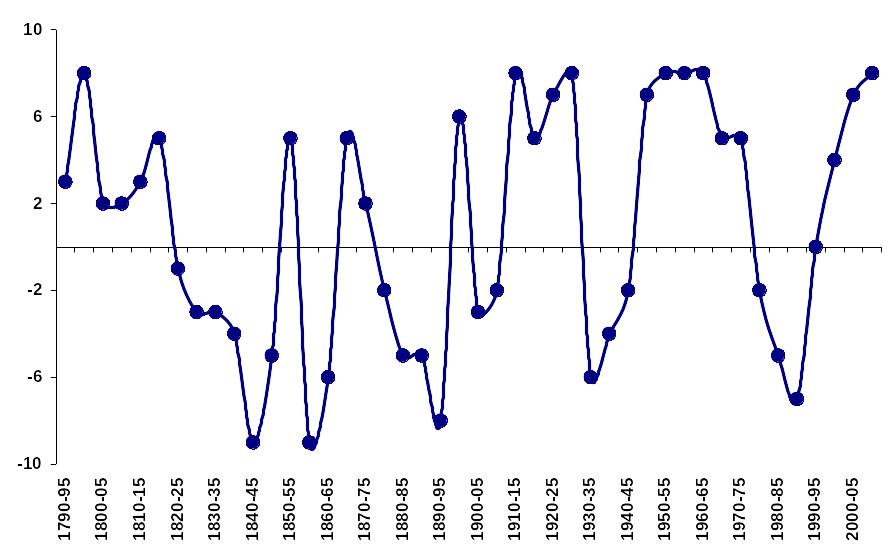

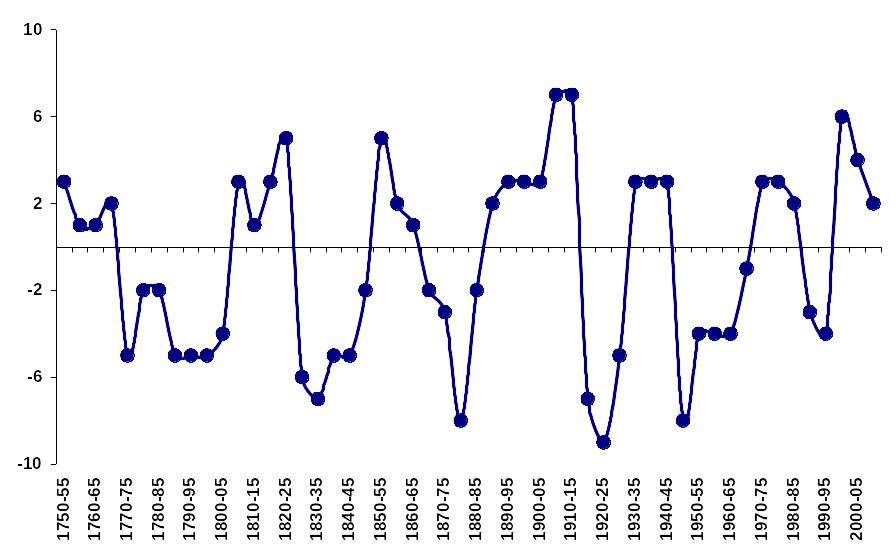

Теория «цивилизационного маятника» была верифицирована на историческом материале ряда зарубежных стран. Экспертная оцифровка состояния цивилизационной идентичности в пятилетнем шаговом режиме апробировалась применительно к истории США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китая, Турции, Бразилии (рис. 2.5.3-2.5.12). Положение о цикличности модернизационного процесса находит во всех рассматриваемых случаях свое подтверждение. Страновые различия заключаются лишь в амплитуде и частоте исторических колебаний. Различия в ритмике модернизационных инверсий проливают дополнительный свет на проблему соотношения универсального и специфического в истории цивилизаций. В рамках полученных выводов актуализирован также вопрос вариативности цивилизационного времени. Характерно, что в России амплитуда маятниковых колебаний оказывается больше, чем где бы то ни было, что совпадает с представлением о радикально-максималистском размахе российской истории.

Рис. 2.5.3. Динамика состояния цивилизационной идентичности США

Рис. 2.5.4. Динамика состояния цивилизационной идентичности Франции

Рис. 2.5.5. Динамика состояния цивилизационной идентичности Италии

Рис.2.5.6. Динамика состояния цивилизационной идентичности Германии

Рис.2.5.7. Динамика состояния цивилизационной идентичности Великобритании

Рис.2.5.8. Динамика состояния цивилизационной идентичности Испании

Рис.2.5.9. Динамика состояния цивилизационной идентичности Китая

Рис. 2.5.10. Динамика состояния цивилизационной идентичности Турции

Рис. 2.5.11. Динамика состояния цивилизационной идентичности Японии

Рис. 2.5.12. Динамика состояния цивилизационной идентичности Бразилии

Попытка распространения методики оцифровки маятниковых инверсий на более глубокую временную ретроспективу оказалась неудачной. Действие «цивилизационного маятника» не распространяется на систему традиционного общества. Адаптивная сила традиции сдерживала инверсионную силу воздействия. Показателен в этом отношении опыт Японии, применительно к которой маятниковых колебаний до середины XIX в. не обнаружено.

Следовательно, «цивилизационный маятник» есть характеристика вполне определенного периода истории, эпохи модернизации. Для объяснения волн в истории домодернизационных цивилизаций более актуальным было бы применение системы вызов – ответ А.Д. Тойнби. Тойнбиевская объяснительная модель – это модель развертывания исторического процесса в традиционном обществе. Для модернизационной эпохи развития этого недостаточно. Маятниковый механизм – это не единичный вызов, выводящий цивилизацию из статического состояния, а встроенный механизм, обеспечивающий посредством модернизационных инверсий неостанавливающееся развитие.

Другая обнаруженная через оцифровку «цивилизационного маятника» тенденция заключается в его постепенном угасании. Чем более сообщество модернизируется, тем меньше становится амплитуда колебаний. Реализованная в ряде стран двухпартийная модель не только минимизирует амплитуду инверсий, но и предусматривает политический механизм их безболезненного сглаживания. Угасание цивилизационного маятника на современном этапе служит индикатором зарождения новой общественной системы и завершения эпохи модернизма.

Одним из основных практических результатов разработки концепции цивилизационного маятника является примирение принципов традиции и модернизации. Фактически доказана взаимодополняемость и историческая объективность обоих компонентов интегрированного фактора цивилизационной устойчивости.

Модернизационные модели России в сравнительном анализе

Модель маятниковых инверсий позволяет сопоставить эффективность действия различных модернизационных механизмов в едином историческом пространстве. Для иллюстрации рассмотрим их на примере одной из инверсий, выразившейся в смене режимов правления Александра II – Александра III. В первом случае модернизационный концепт выстраивался в частичном разрыве с цивилизационной традицией, во втором – с ее целенаправленной эксплуатацией.

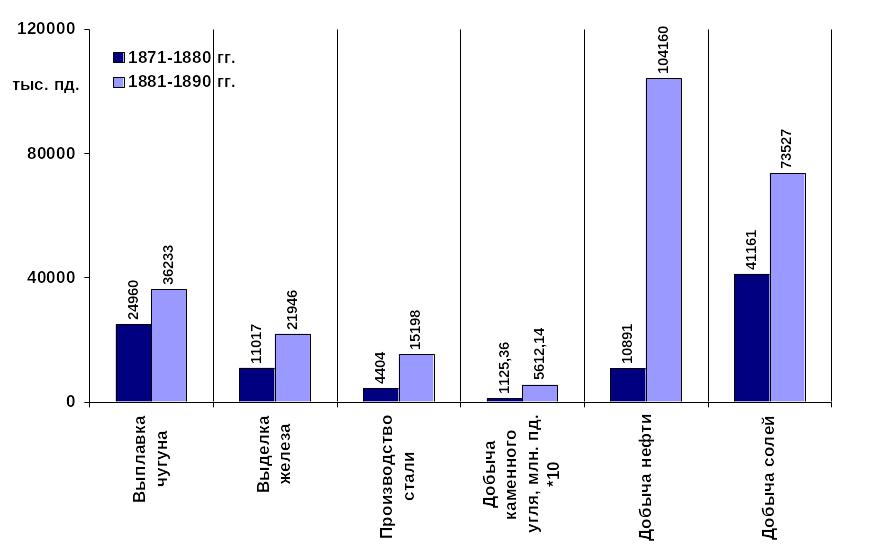

Темпы развития национальной экономики в период правления Александра II в сравнении с передовыми странами Запада оказались столь незначительны, что уместнее было бы говорить о провале. Занимая к середине XIX в. второе после Великобритании место по объемам промышленного производства Российская империя ввиду стремительного рывка своих конкурентов безвозвратно утратила былые позиции. К концу правления Александра II ее доля в мировом промышленном производстве составляла лишь 2,9%, что соответствовало пятой строчке в экономической иерархии государства. Вновь на второе место выведет ее в очередной раз ценой неимоверных усилий советская индустриализация.

В 1873-75 гг. российская экономика была поражена первым в ее истории «капиталистическим кризисом». Характерно, что он сказался, прежде всего, на мелкой промышленности, фактически не затронув государственный сектор.548 Экономический итог правления Александра II выражался, согласно констатации энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, в истощении платежных сил и всеобщем понижении благосостояния населения.549

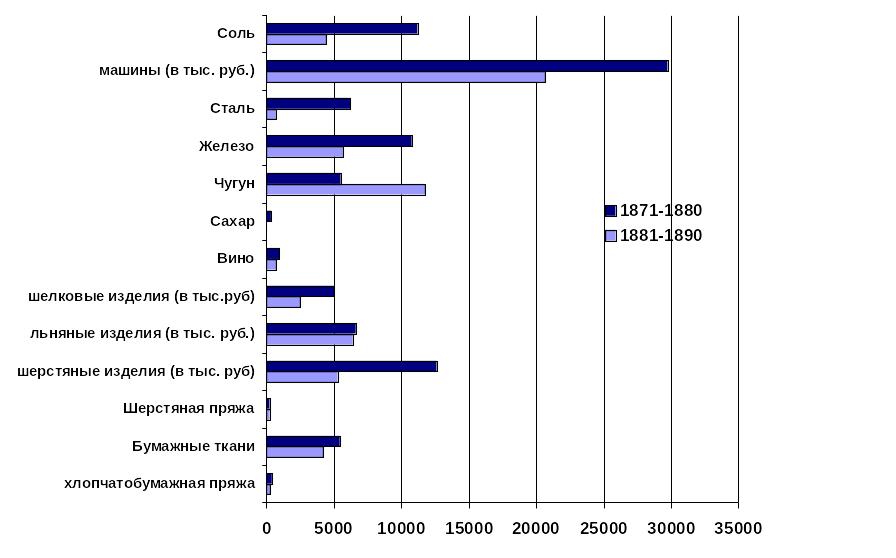

Вопреки распространенному в советской историографии мнению о депрессивном состоянии российской экономики 1881-1887 гг. статистика фиксирует резкий прирост в данный период по всем промышленным направлениям. По оценке английских историков А. Милворда и С. Саула, начиная с 1880 г. «промышленный рост России был самым быстрым в Европе».550 Сравнительный анализ последнего десятилетия правления Александра II с первыми десятью годами царствования Александра III не оставляет сомнений какая из экономических моделей была более предпочтительной для России (рис. 2.5.13).

Рис. 2.5.13. Рост промышленного производства в Российской империи в 1871-1890 гг. ( в среднем за год, в тыс. пд). 551

С 1893 г. в Российской империи вообще начался небывалый экономический подъем, характеризуемый зачастую в исторической литературе как «русское экономическое чудо». Среднегодовой прирост в промышленности составил 9%. Доля России в мировом промышленном производстве возросла к концу XIX в. до 7 % , что позволило ей сравняться по валовым экономическим показателям с Францией .552

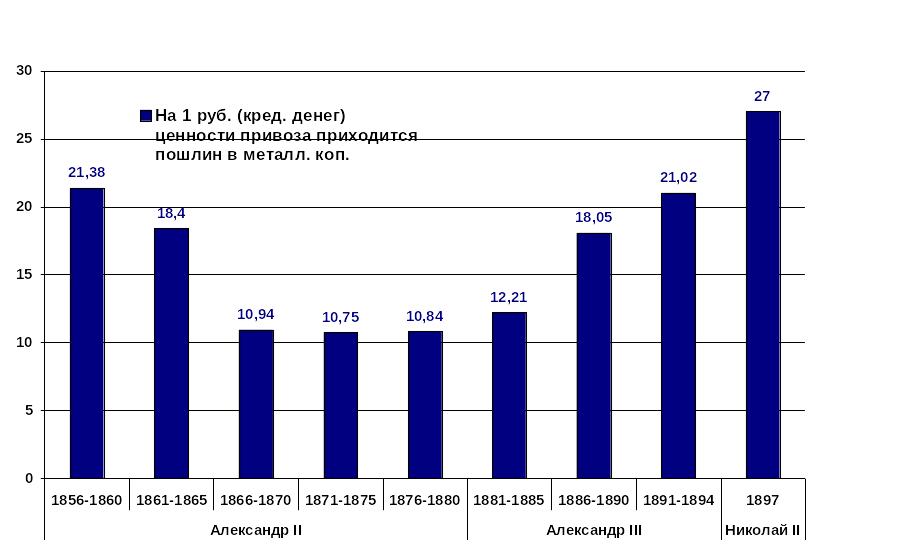

Основу экономической стратегии при Александре III составил таможенный протекционизм. Повышение пошлин по различным статьям ввоза и вывоза осуществлялось фактически на всем протяжении его царствования. Многие виды товаров в целях поддержания отечественного производителя вовсе запрещались для ввоза в страну. Причем размер таможенных сборов снижался при торговле с «благоприятствующими России» государствами.553

Принципиальные различия в таможенной политике периода правлений Александра II и Александра III можно видеть на рис. 2.5.14. В первом случае происходило устойчивое снижение таможенных тарифов, во втором – подъем. Значительно более высокие темпы экономического развития при Александре III есть весомый исторический аргумент в пользу оправданности для России активного протекционистского курса.554

Рис. 2.5.14. Динамика кредитных пошлин в Российской империи во второй половине XIX в.

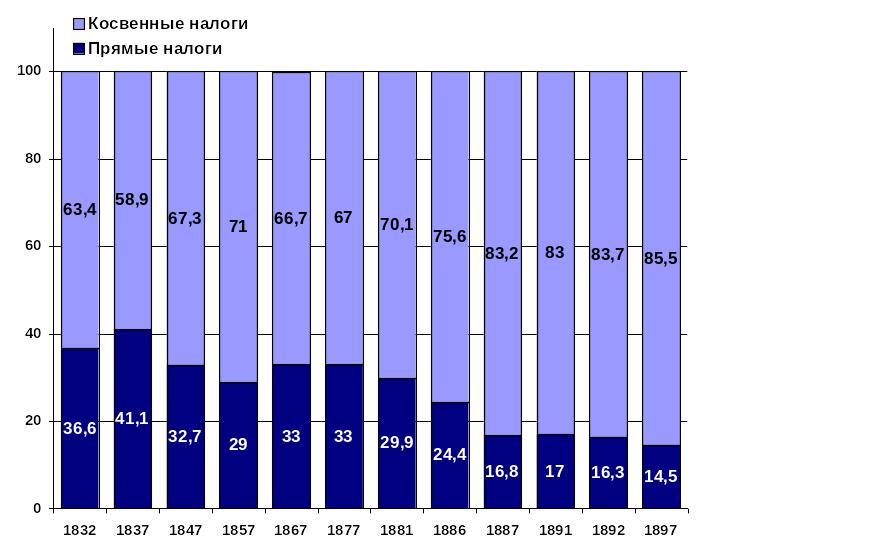

Существует историографический стереотип рассмотрения высоких косвенных налогов в царской России в качестве индикатора ее отсталости. В действительности же, еще в начале XIX в. по величине поступления в доходную часть бюджета между прямыми и косвенными налогами существовало примерное равенство (в 1805 г. – 44,8 млн. руб. прямых налогов, 45,0 млн. руб. – косвенных). Более того, к середине правления либерального Александра I первый из указанных видов налогообложения даже имел преимущество (в 1810 г. – 82,3 млн. руб. прямых налогов, 62,6 млн. руб. – косвенных). Ситуация принципиально изменилась только в дальнейшем. Однако в период правления Александра II тенденция вновь стала меняться в пользу увеличения веса прямого налогообложения. При Александре III вектор вновь сменился на противоположный, выразившись в особо стремительном росте удельного веса косвенного налога.

Таким образом, интерпретация высокого косвенного налогообложения в России как феодального пережитка - это явное заблуждение. Уместно даже говорить о корреляции долевого роста косвенных налогов с динамикой экономического развития страны (рис.2.5.15).555

Рис.2.5.15. Структура налогов в государственных доходах Российской империи в XIX в.

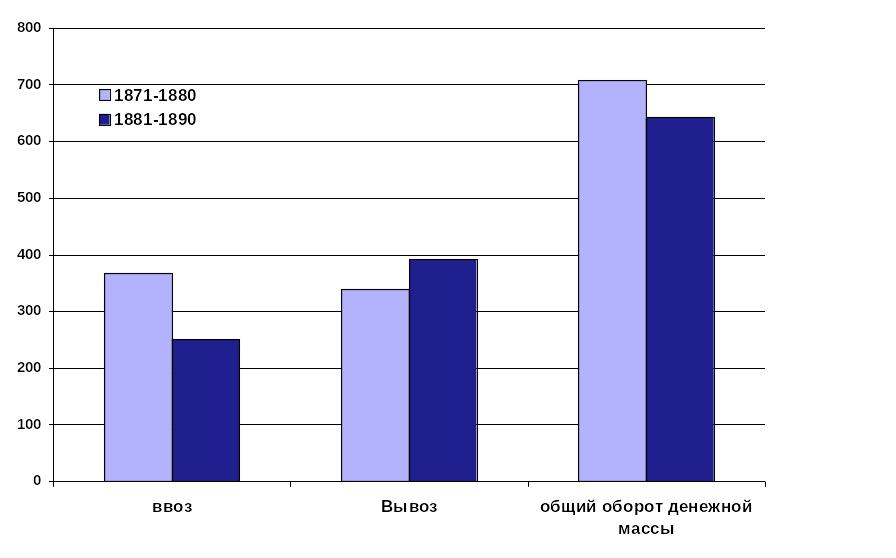

Установка на расширение внешнеторговых связей России периода правления Александра II сменяется при Александре III курсом по их частичному свертыванию. Наблюдается не просто долевое сокращение импорта в российском торговом балансе, а даже уменьшение по основным статьям абсолютных цифр ввоза товаров. Еще более удивительно, что в целом внешнеторговый оборот при переводе его в денежную массу не только не возрос или хотя бы остался на прежнем уровне, но уменьшился (рис. 2.5.16, 2.5.17). И это при том, что как было показано выше по всем направлениям шел активный экономический рост. Следовательно взамен ориентации на внешнего потребителя шло преимущественное насыщение внутреннего рынка. В результате ограничительной политики правительства реализовывались вовне только те товары, которые не находили сбыта внутри страны. В этом собственно и заключается экономический эффект автаркийной оптимизации.

Рис.2.5.16. Импорт товаров в Российскую империю в 1871-1890 гг. (в среднем за год, в тыс. пд.).556

Рис. 2.5.17. Внешнеторговый оборот Российской империи в 1871-1890 гг. (в среднем за год, в мил. руб. зол.). 557

Полученные выводы впрочем нисколько не предназначены для дезавуирования реформаторской практики Александра II. Реформы периода его правления были исторически объективны соответствовали инновационной стадии цивилизационного маятника, на которой они и были осуществлены. Без них очевидно не состоялся бы и модернизационный этатистский прорыв последующего царствования. Другое дело, что при формулировании задач форсированного экономического роста и развития консервативная модель модернизации обнаруживает более высокую степень эффективности, а потому должна выстраиваться сответствующая управленческая схема.

Цивилизационный оптимум

Универсализм, положенный де-факто в основу реформаторской практики в России, представляет собой идеологическое прикрытие западного экспансионизма. Под видом реформ осуществляется проводимый в рамках глобализационного процесса экспорт организационной модели Запада.

Политологии известен ряд «чистых» или «идеальных моделей». В основе каждой из них лежит парадигма полярности образа. Естественно, что ни одно из реальных исторических государств не имело абсолютного соответствия критериям идеальных моделей. Каждое из них включало в себя в той или иной мере иносистемные компоненты. Так, за ширмой командно-административной системы СССР действовали элементы рыночных механизмов. Американский же капитализм никогда не исключал государственного регулирования экономикой и этатизации общественной жизни. Но развитие общественных систем может быть направлено как в сторону соответствия модели, так и в сторону отступления от нее.

Чистому идеологическому моделированию авторами противопоставляется реалистичность цивилизационной реконструкции. Логике полярного системообразования противопоставляется путь оптимизационного конструирования. Императивному доктринерскому управлению противопоставляется класс задач на оптимизацию публично и осознанно заявленных критериев цели, носящих ценностный характер.

В этом отношении цивилизационно-вариативный подход принципиально отличается от любых идеологий предшествующих эпох. Идеологемы прошлого ориентировались на выстраивание дихотомических альтернатив. Основу данного взгляда составляет одномерность (в лучшем случае – двумерность) мировосприятия. Необходимость системного моделирования, так или иначе, подталкивала идеологов к утверждению метафизических идеалов формирующихся систем. Сопоставление «идеалов» с реальностью исторического развития того или иного социума как правило оборачивалось кризисом, вызванным несоответствием идеальной модели. Выходом традиционно являлся выбор между идеологической ревизией и искусственным приведением реального бытия в соответствие с идеалом. Как следствие такой схемы – исторически репродуцируемое насилие. «Мы рождены, чтобф сказку сделать былью!» Но сказка никогда былью стать не может, для этого она не должна быть сказкой. Былью, повторим, может стать только насилие.

Совершенно иную природу имеет генезис цивизаций. Будучи живыми (а не «сказочными») органическими образованиями, они основываются не на идеальных конструкциях (что не означает, впрочем, отсутствие идеалов), а на неком оптимуме цивилизационного существования. Цивилизационноориентированной политикой в этой связи является политика оптимизации. Она принципиально отличается от иных политических линий – реформ, революций, консервации. Главная ее задача заключается в нахождении оптимального сочетания модернистской и традиционалистской составляющих. Практически это выражается в определении меры по каждому из конструирующих конкретную государственность и развитие параметров.

О целесообразной мере автаркизации

Теоретически экономически неуязвимыми могут быть только автаркийные системы. Понятно, что ни одно из современных государств мира не способно в настоящее время полностью самоизолироваться. Однако природные ресурсы России позволяют ей, пожалуй, единственной в мире, рассчитывать на это в принципе. Она потенциально самодостаточна. Для реализации данного потенциала необходима, взамен губительного курса на слияние с Западом, разработка программы целесообразной меры самодостаточности внутренней экономики.

Автаркия является в настоящее время жупелом для либеральноориентированного сегмента российского общества. В противовес «страшилкам» о гибельности пути оптимальной самодостаточности (отнюдь не изоляции) хотелось бы напомнить, что сам термин автаркия (буквально - достаточность), введенный в оборот Фукидидом, подразумевал не более чем политическую и экономическую независимость государств. Экономическая независимость сама по себе не может привести к гибели системы. Напротив, отступление от принципа самодостаточности таит угрозу для национальной безопасности.

Даже в традиционно ориентированной на участие в международной торговле Англии, когда Соединенное Королевство начало проигрывать экономическую гонку США и Германии, заговорили об автаркии, границы которой предполагалось установить в пределах колониальной Британской империи.558

Впервые теория автаркии получила научное обоснование в работе И.Г. Фихте «Замкнутое торговое государство» (1800 г.) на заре складывания международной экономической инфраструктуры.559 Доктрина русской автаркии разрабатывалась еще М.О. Меньшиковым. «Все организмы, - рассуждал ученый, - замкнуты, и только при этом условии возможно здоровье и полнота сил. Раз в самой стране тратится все, что в ней приобретается, получается круговорот сил, жизненное равновесие… можно сказать даже, что раз богатство тратится в своей стране, оно не тратится вовсе, а в общей сумме только накапливается».560

Российская империя, как и впоследствии Советский Союз, обладала таким хозяйственным укладом, который позволял ей полнокровно существовать вне зависимости от иностранного ввоза и вывоза.

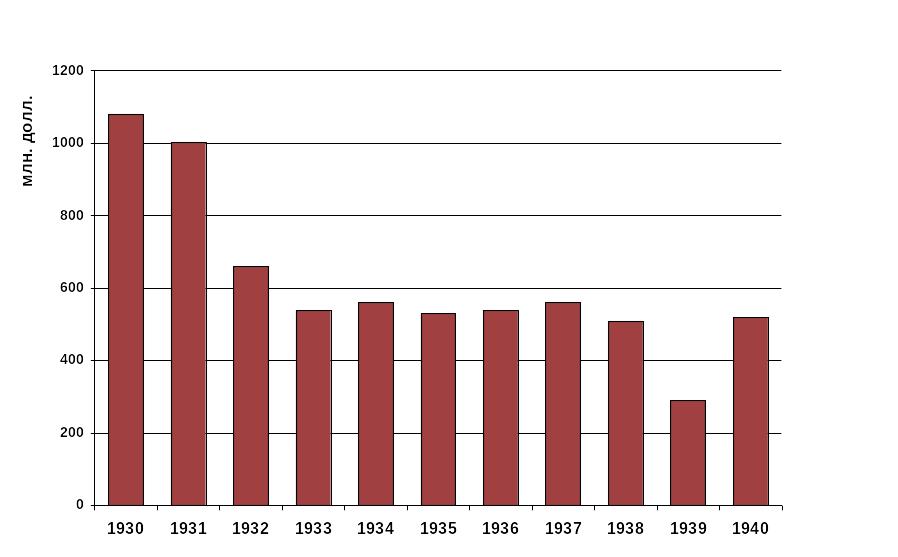

Весьма показателен для пересмотра современного идеомифа об универсальной эффективности «открытого общества» опыт советской индустриализации. Бурный экономический рост в СССР коррелировал с происходящим всю первую половину 1930-х гг. устойчивым сокращением объемов внешней торговли. Только достигнув определенного экономического задела советское руководство сочло целесообразным несколько активизировать внешнеторговые связи. Однако затем, по мере актуализации проблемы подготовки, а соответственно поддержания сверхвысоких темпов роста отечественного производства, показатели внешней торговли в долларовом эквиваленте вновь резко сократились (рис.2.5.18). Советская внешнеторговая политика 1930-х гг. вдвойне показательна учитывая контекст мирового экономического кризиса, когда Запад крайне нуждался в открытости дополнительных рынков сбыта нереализуемого товара.561

Рис.2.5.18. Объемы внешней торговли в СССР в период индустриализации

В отличие от современной России внешняя торговля СССР периода индустриализации не была самоцелью. Она решала конкретные хозяйственные задачи развития страны (к примеру, при осуществлении закупки необходимого оборудования). Этой установкой объясняются некоторые зигзаги торгового оборота в рассматриваемый период.

Высокая степень автаркизации Советского Союза являлась одним из важных факторов его победы в Великой Отечественной войне. Гитлеровская стратегия «блиц - криг» во многом определялась именно соображениями о бесперспективности для германской экономики ставки на длительную войну с СССР. Несмотря на все старания гитлеровского правительства Германия лишь на 83 % обеспечивала себя продовольствием, что при нарушении торговых связей обернулось для нее голодом. Следует также напомнить, что и определяемая в качестве апогея второй мировой войны Сталинградская битва подразумевала борьбу за обладание кавказской нефтью. Отсутствие достаточных нефтяных ресурсов делало германскую военную машину более уязвимой.562

Часто говорят о неудачности автаркийного опыта СССР. В действительности же Советский Союз никогда не являлся автаркийным государством. Идеомиф о железном занавесе имел большее отношение к идеологическому барьеру, но не к экономическому. С известной долей относительности можно говорить лишь о той или иной степени автаркийности советской экономики в различные периоды его исторического существования.

Советский Союз вел активную внешнюю торговлю даже при Сталине, поэтому корректнее говорить не о сталинской автаркии, а о сталинской автаркизации. Если существовал Наркомат внешней торговли, следовательно, как минимум, должна была иметься и подконтрольная ему сфера. По официальным данным, на 1938 г., внешнеторговый оборот СССР составлял лишь 0,5 млрд. руб. (ниже уровня займов по подписке у советского населения).

Другое дело - тенденция. В сталинском курсе индустриализации определенно прослеживается автаркизационая парадигма. «Принципиально важным результатом осуществления в 1933—1937 годах политики индустриализации, - пишет признанный специалист по изучению феномена советской экономической системы рассматриваемого периода В.С. Лельчук, - стало преодоление технико-экономической отсталости, полное завоевание экономической независимости СССР. За годы второй пятилетки наша страна по существу прекратила ввоз сельскохозяйственных машин и тракторов, покупка которых за рубежом в предыдущую пятилетку обошлась в 1150 миллионов рублей. Столько же средств было тогда истрачено и на хлопок, теперь также снятый с импорта. Затраты на приобретение черных металлов с 1,4 миллиарда рублей в первой пятилетке сократились в 1937 году до 88 миллионов рублей. В 1936 году удельный вес импортной продукции в общем потреблении страны снизился до 1—0,7 процента. Торговый баланс СССР к исходу второй пятилетки стал активным и принес прибыль. Так, претворяя в жизнь политику индустриализации партия и советский народ превратили нашу страну из ввозящей машины и оборудование в государство, которое самостоятельно вырабатывало все необходимое для строительства социалистического общества и сохраняло свою полную независимость по отношению к окружающему капиталистическому миру».563 Процитированная экспертная оценка и есть описание классической автаркизационной политики.

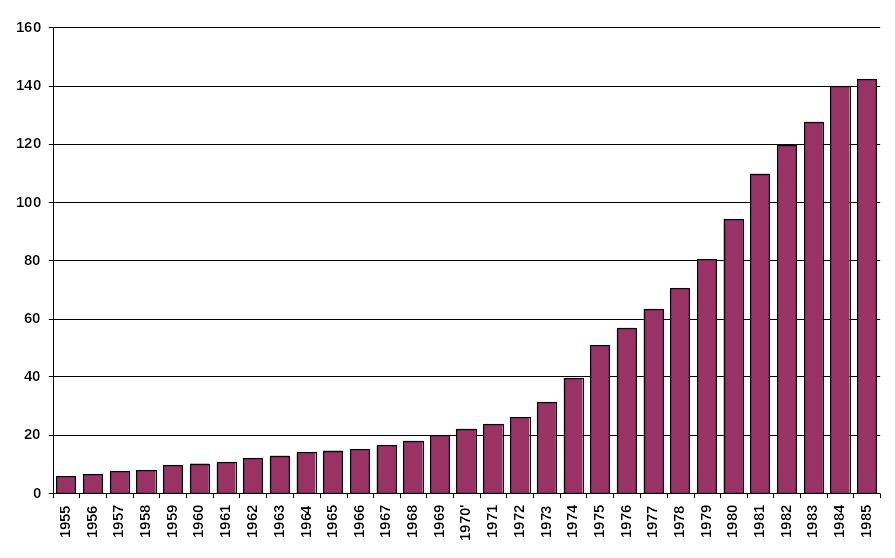

Устойчивой тенденцией экономического развития СССР второй половины 1950-х гг. – первой половины 1980-х гг. являлась деавтаркизация. Об этом свидетельствует официальная статистика объемов советской внешней торговли (рис.2.5.19).

Рис.2.5.19. Объем внешней торговли СССР в 1955-1985 гг (млрд. руб).564

Одной из главных стратегических ошибок являлось снижение уровня диверсифицированности советской экономики в 1970-е-1980-е гг. Все более ощущалась привязка экономического развития СССР позднесоциалистическогго периода к нефтяному экспорту. Какая уж тут автаркия! Напротив, достижение критической массы деавтаркизации привело в конечном итоге к катализированной внешними процессами ценообразования краху советской экономической системы. В настоящее время ровно то же самое происходит с российской экономикой.

Советский Союз погубила не автаркизация, а как раз, наоборот, отказ от принципа поддержания оптимальности автаркийности системы. В послевоенной эволюции экономики СССР четко прослеживается вектор его интеграции в международную систему разделения труда и товарного обмена. Год от года наблюдался рост внешнеторгового баланса. К середине 1980 –х гг. была накоплена критическая величина деавтаркизации. Собственно же распадный процесс, приведшей в конечном итоге к гибели СССР, начался с горбачевского экономического реформирования, естественно, ничего общего с автаркийной политикой не имеющего. Вошедший с легкой руки У. Черчилля в политический лексикон эпохи «холодной войны» тезис о «железном занавесе» являлся в большей степени афористической гиперболой, чем отражением существующих реалий.

Нетождественна автаркизация и обскурантизму. Она вовсе не означает отказа от заимствований современных достижений науки и техники. Автаркийная политика СССР вовсе не помешала например созданию передовой военной, аэрокосмической, энергомашиностроительной, станкостроительной, даже на первых этапах вычислительной техники. Отбор лучшего что есть в мировой научной и технической мысли, зависит не от открытости национального рынка, которой сам по себе не означает компетентность отбора высокого качества, а, прежде всего, от профессионализма ответственных за научно-техническую политику государства чиновников. Рыночная экономика в лучшем случае лишь транслирует технические новинки. Автаркийное государство, во избежание какой бы то ни было внешней зависимости, получив технический продукт, стремится наладить его собственное производство.

Конечно же, не может идти и речи о создании абсолютной автаркии. Вообще, абсолютизация любого идеологического концепта, в т.ч. и такого как «открытое общество», неизбежно превращает его в нерациональную противоположность. Мировая история не знает ни автаркии, ни свободного рынка в чистом виде.

Еще раз подчеркнем, что автаркийная экономика есть некая идеальная модель. В реальной экономической политике корректнее говорить не об автаркии, а об ее мере. Основу составляет тривиальная логика здравого смысла: не импортировать те товары, которые могут быть созданы отечественным производителем и не вывозить вовне собственной продукции до насыщения ею внутреннего рынка, вывозить столько, сколько нужно в связи с внутренними потребностями, а вовсе не в связи с потребностями внешних стран.

О целесообразной мере этатизации

Государство на Западе и на Востоке исторически имело различное функциональное назначение. В западных сообществах оно было предназначено сдерживать деловую энергию граждан. Напротив на Востоке ей вменялось в задачу заставить население работать. В поледнем случае особая хозяйственно-мобилизационная миссия определила и преимущественно авторитарный формат государственной власти. Цивилизационная специфика политической власти выступила таким образом одним из наиболее весомых факторов экономического развития.

С точки зрения исторических традиций особенно необоснованным представляются проекты отказа от государственного регулирования сельского хозяйства в России, где изобилие исключено в силу природных условий, и даже для крестьянина всегда актуальной являлась проблема физического выживания. При традиционной урожайности сам-3 – сам-4 русское крестьянское хозяйство не могло быть товарным.565 Поэтому для развития промышленной сферы, науки и культуры, а по большому счету для выживания России требовался особый государствнный распределительный механизм.

В свете определяющей роли государственного фактора в экономическом развитии России характерно, что первые частные банки в ней были учреждены в ней лишь в 1860 г. Банковский кредит долгое время существовал лишь как кредит государственный.566

Бюджет предреволюционной России на 60% определялся прибылями государственного сектора экономики.567 Не частные инвестиции, а именно государственные заказы и дотации составляли основу экономического роста страны. Да и роль казенного хозяйства в российской экономике на всем протяжении имперского периода оставалась доминирующей. Достаточно указать на государственные заводы гиганты – Тульский, Александровский, Луганский, Пермские (Мотовилихинские), Обуховский (переведен в казну с 1886 г.), Сестрорецкий, Ижевский, Ижорский, Воткинский, Златоустовский (переведен в казну в 1799 г.), Адмиралтейский судостроительный, Путиловский (секвестрирован государством во время первой мировой войны) и др. О доле казны в аграрном секторе свидетельствует принадлежность 45,2% всего земледельческого населения России к сословию государственных крестьян (в XVIII в. – только 19%). Факт монополизации Александром III железнодорожного транспорта завершает картину этатистской модели экономики.568 В этой связи современная политика безудержного приватизационного разгосударствления находится в явном диссонансе с российской исторической традицией.

Российская экономическая модернизация осуществлялась как известно по преимуществу в государственно-монополистической форме. Яркий пример угроз даже частичной демонополизации экономики России дает первая мировая война, когда находящиеся вне ведения казны оборонные заводы не обеспечили армию в установленные сроки необходимым вооружением. Следствием такого сбоя явился «снарядный голод» 1915 г., стоивший России огромных территориальных потерь. Но уже в 1916 г. стремительно осуществленная монополизация вывела оборонную промышленность России из состояния кризиса. 569

В общественном сознании последних лет прочно утвердился неолиберальный стереотип об однозначно негативной роли монополий в экономической жизни. Сам термин монополизация используется исключительно в отрицательном смысле. Даже в Конституции РФ декларируется запрет любой экономической деятельности, направленной на монополизацию. Введенное в обиход понятие естественная монополия есть некая оговорка, осторожная попытка выхода за рамки стереотипа.

Тотальная монополизация, как и абсолютная свободная конкуренция, представляют собой две абстрактно-идеальные, полюсные модели. В чистом виде они не существуют и никогда не существовали.

Исторический опыт экономической модернизации России конца XIX – начала XX вв. яркая иллюстрация в пользу монополистической модели. Этот период дает возможность для прямого сравнения эффективности развития различных отраслей, одни из которых были монополизированы, а другие – полисубъектны. Наиболее монополизированными являлись сферы металлургии, машиностроения, транспорта, нефтедобычи, сахарной промышленности. В результате – развитие этих отраслей осуществлялось с интенсивностью, в разы превосходящей средний уровень. Фактически не имелось монополий в сфере легкой промышленности. Как следствие – отрасль сильно отставала в ходе российской модернизации.

Вероятно монополии не для всех стран и условий приемлемы в равной степени. Но в отношении России их развитие представляется объективной закономерностью. Одно дело, когда монополии исторически складываются на основе мелкой промышленности, а монополист подменяет собой множественность мелких собственников. Именно таким был монополизационный путь развития на Западе. Совсем другой сценарий представляет модернизация в России. Создание новых отраслей шло в ней не снизу, путем объединения мелких производителей, а сверху, посредством ее государственной институционализации. Учрежденное в вакуумной среде предприятие естественно оказывалось монополистом. Первое место в мире, которое Россия занимала по концентрации производства, являлось следствием именно такого сценария развития. Можно говорить об историко-страновой и даже цивилизационной вариативности путей монополизации. Логика формирования монополий в России связана также с характером экономики «догоняющего типа». Монополизация являлась одним из важнейших механизмов форсированного развития.

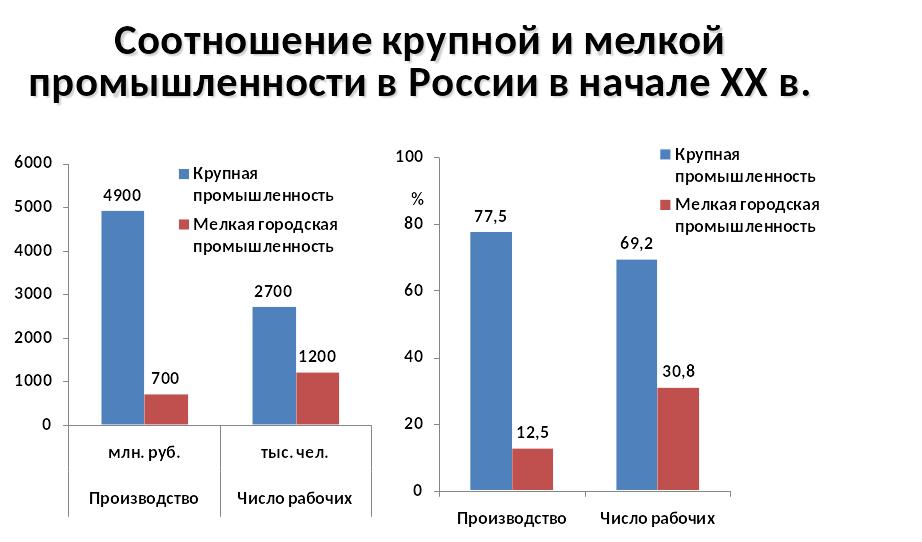

Экономически прорывными для России являлись отрасли, связанные с функционированием сверхкрупных промышленных предприятий- монополистов. Соотношение крупной и мелкой промышленности в городской инфраструктуре России начала ХХ в. прослеживается на рис. 2.5.20). Из сопоставления параметров - производство и число рабочих следует любопытный вывод о гораздо более высокой производительности труда в крупной промышленности. Констатация данного факта противоречит сложившемуся стереотипу о превосходстве мелких компаний.570

Рис. 2.5.20. Сопоставление крупной и мелкой промышленности в России в начале XX в.

Вопреки цивилизационной предрасположенности к этатизации представительство государственного сектора в экономике современной России существенно ниже, чем на «либеральном» Западе. Если, например, во Франции доля госсобственности составляет 55 %, то в Российской Федерации – только 23% (а с учетом теневого сектора – и того ниже – 15%) 571.

Доля государственных расходов в ВВП/ВНП за период с 1913 по 1990 г. возросла в США с 6,5% до 36%, в Великобритании – с 10% до 44%, во Франции – с 12% до 51,4%, в Германии – с 10% до 43,7%, в Италии с 9,5% до 49,3%. Вопреки мировой тенденции в России за 1990-е гг. этот показатель сократился с 46-49% до 27,5%.572

Цикличность развития и

государственное прогнозирование

Возвращение к процессному пониманию истории создает основания для глобального прогнозирования с учетом опыта исторических уроков.

Только при процессном понимании прошлого возможно прогнозирование будущего. Для формирования прогноза должно иметься в наличии достаточное количество траекторно соединенных между собой точек. А это и есть не что иное, как графическое выражение исторического процесса.

Логика прогноза предполагает определенную событийную повторяемость. Нельзя прогнозировать на основе бессвязной совокупности эмпирических данных и фактов. Парадигмы истории как информации и как интерпретации для научного предвидения будущего неприемлемы. В качестве целевой установки познания нужно восстановить значение поиска закономерностей исторического процесса.

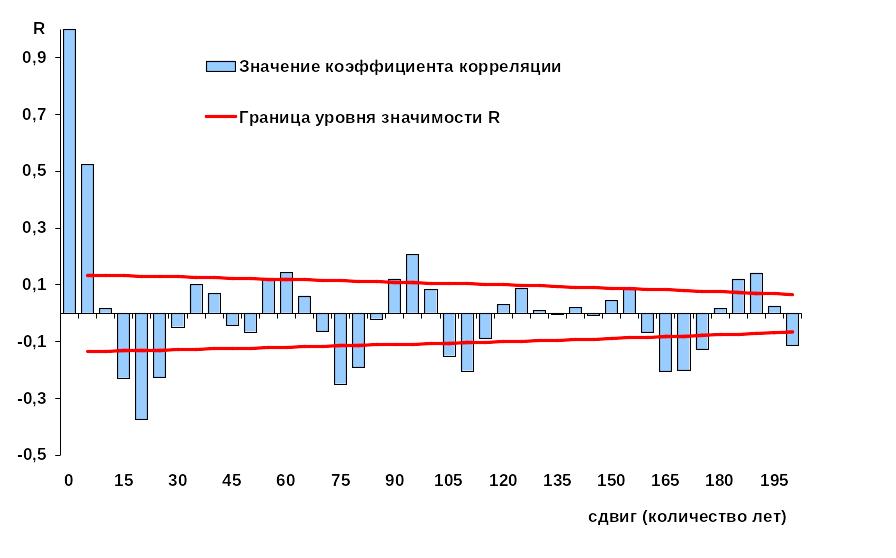

Значительный прогностический потенциал заложен в частности в изложенном выше концепте «цивилизационного маятника». Обоснование цикличности исторического процесса дает основания для разносрочного описания будущего. Вычисление для оцифрованного исторического процесса функции автокорреляции доказывает возможность научного предсказания развития общества (рис. 2.5.21). Для России ближайшим ориентиром такого прогноза является рубеж усредненного двадцатилетнего цикла. Принятие концепта маятникового развития общественных систем позволяет создать более сложную, чем имело место до сих пор, модель долгосрочного планирования.

Рис.2.5.21. Автокорреляционная функция «цивилизационного маятника» России

«То, что забыли сыновья, пытаются вспомнить внуки», - афористически определял сущность традиции известный философ Эйлис Росси. Трехпоколенная традиционная модель организации семьи имела в этом смысле глубокие онтологические основания. Интересно установить значение внутрисемейных наследований как механизма или движителя исторического развития. Это возможно, если временной процесс цивилизационной изменчивости в своем спектре Фурье (частотном спектре) содержит для интервала анализа много большем жизни поколения устойчивые частоты (или периоды), связанные тем не менее именно с продолжительностью поколения. Длительный интервал анализа необходим для учета влияния всех других факторов развития: политических режимов, меняющихся экономических условий, форсмажорных условий войн, революций и т.п.

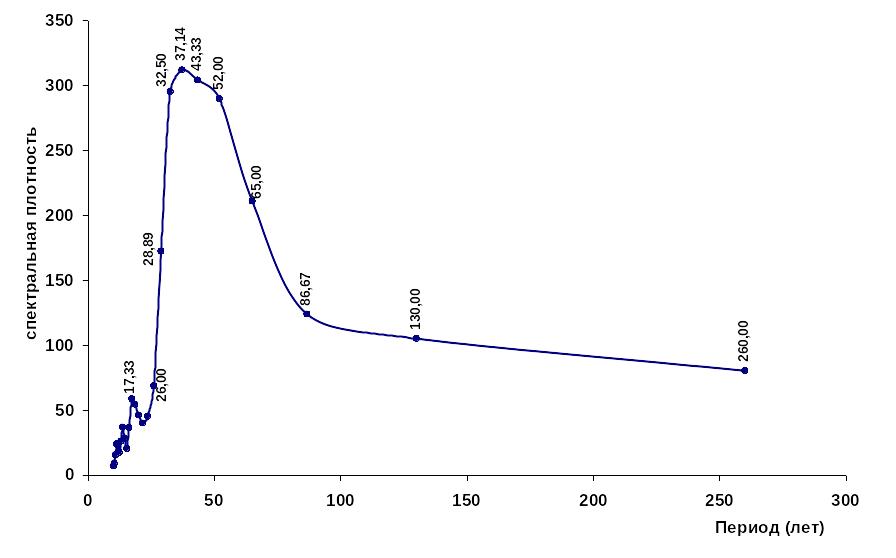

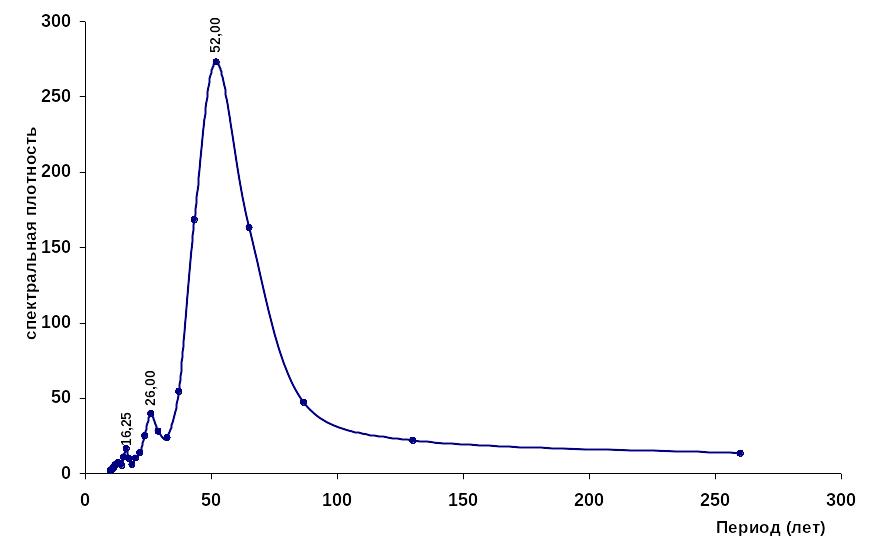

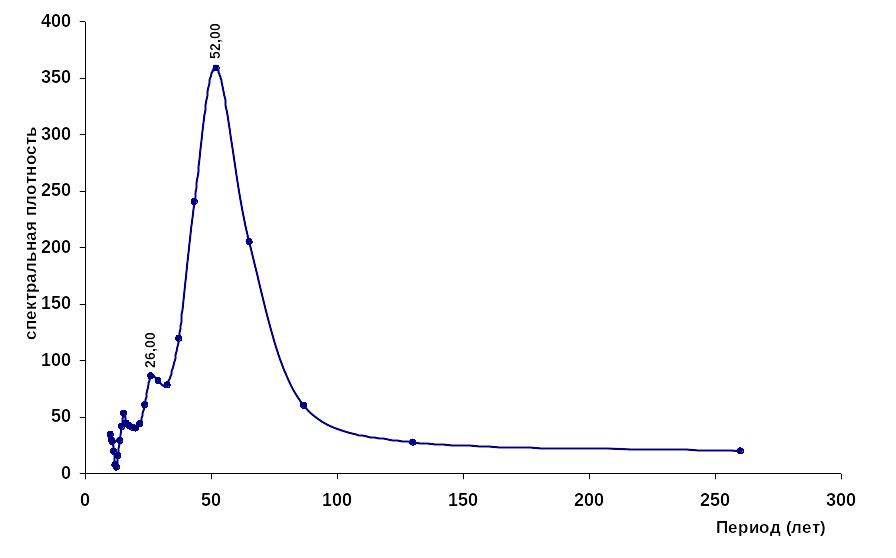

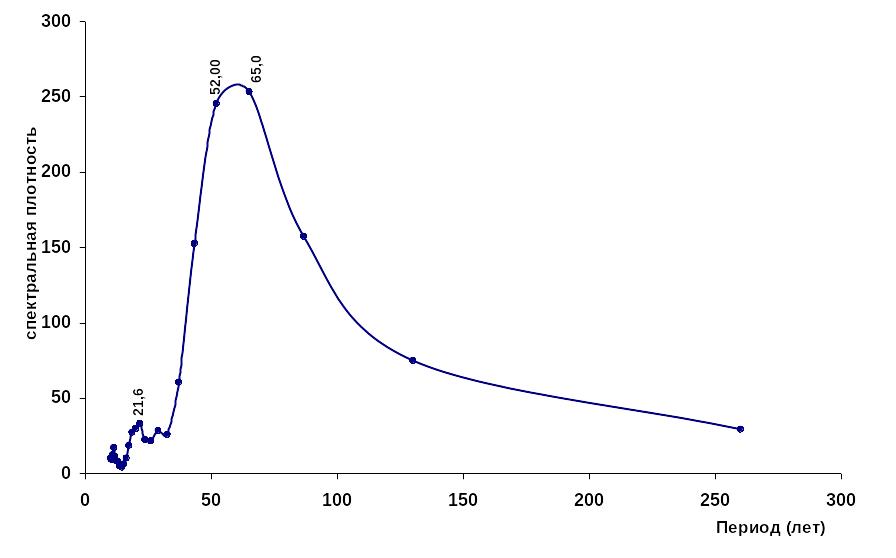

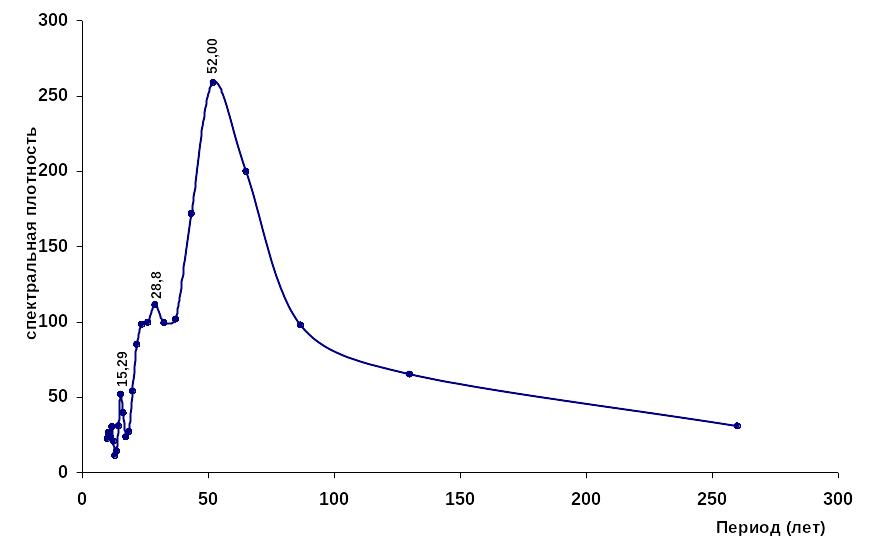

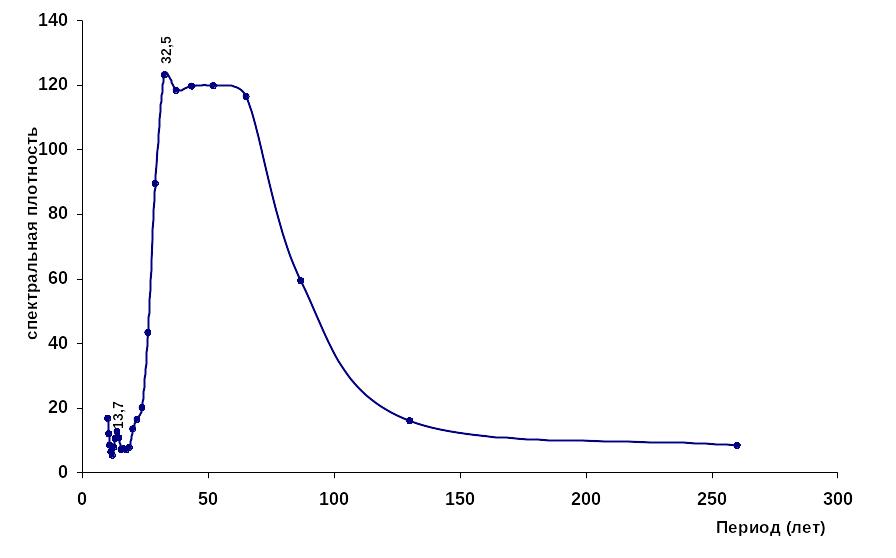

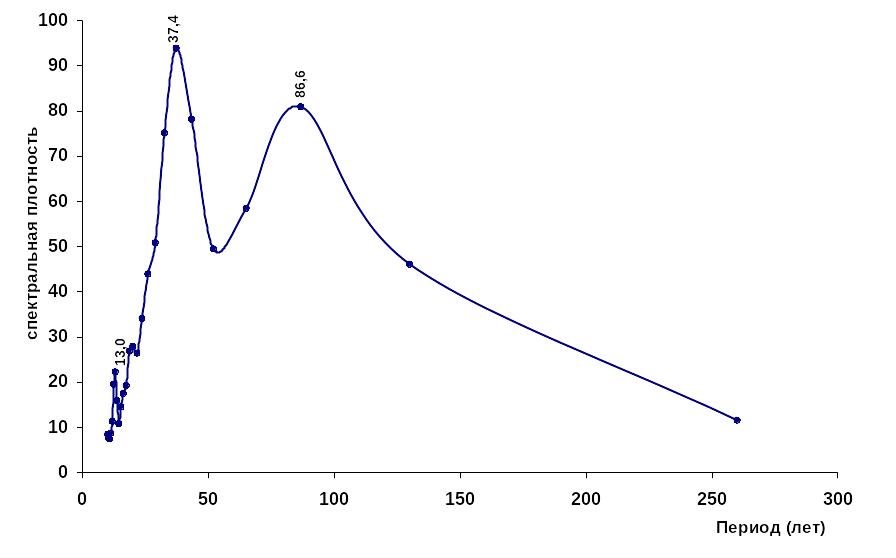

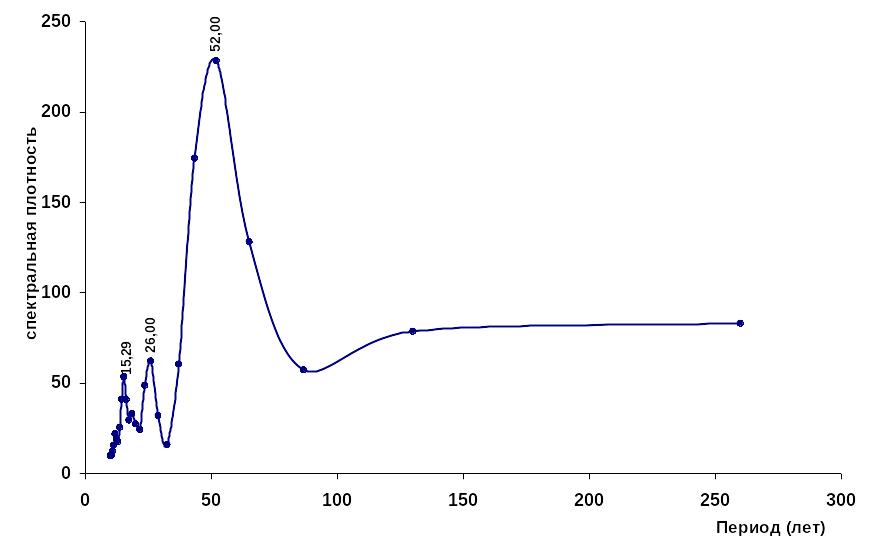

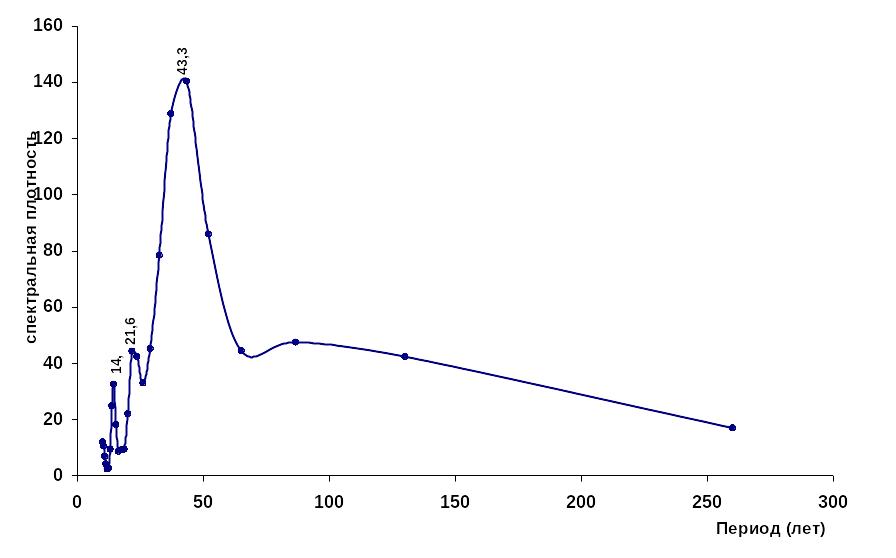

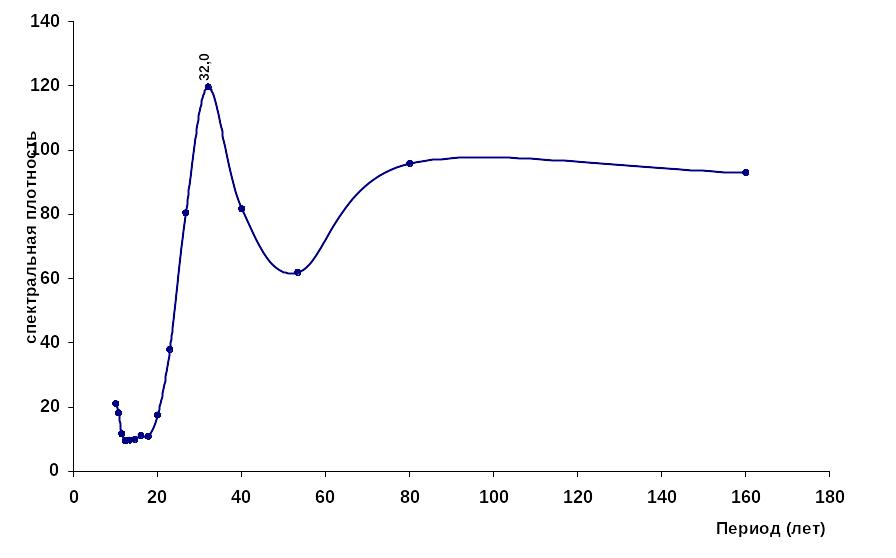

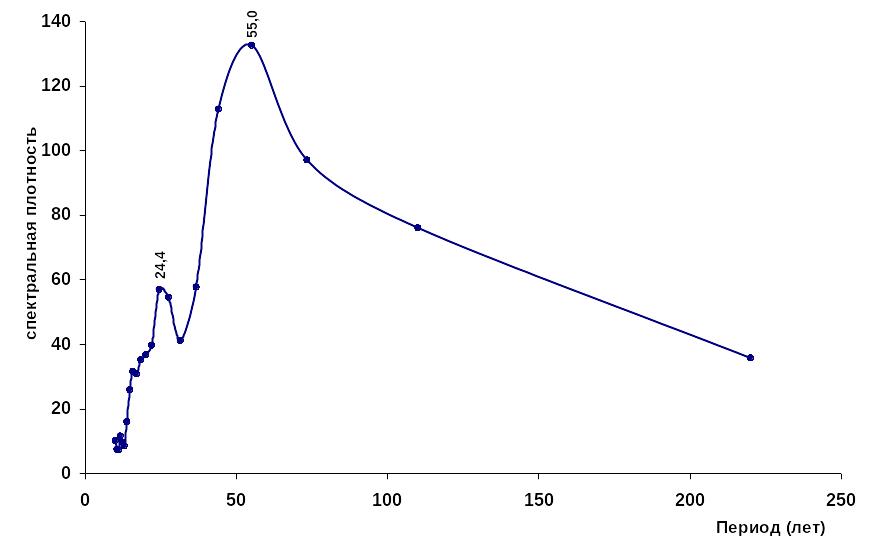

Вычисления показали, что фиксируемые через спектр Фурье масштабы исторических циклов биологически не случайны (рис.2.5.22-2.5.32)! Как правило, они удивительно точно совпадают с различными возрастными границами социализации.

В семи из одиннадцати полученных спектров Фурье для разных стран устойчиво фиксируется временной период в 52 года. Еще в одном (бразильский случай) выделена отметка в 55 лет, что можно объяснить погрешностями оцифровки. В переводе на биоритмику человека 52 года - это очевидно биологически установленный возрастной уровень старения. Достигнув указанной точки, человеческий организм развивается в нисходящем направлении. Характерно, что все три страны, не обнаруживающие 52-х летней цикличности – Япония, Турция и Испания имеют исторически отличный от других рассматриваемых стран возраст старения.

Первый максимум в спектра Фурье совпадает с фазой юношеской социализации. Он выявлен для семи стран варьируя в диапазоне от 13,0 до 17,3 лет. Вступление во взрослую жизнь (детородный возраст) согласно традиции закреплялось как правило заключением брака. Сейчас брачный возраст существенно сдвинут в направлении поздней брачности. Однако речь в данном случае идет не о современных модификациях, а о регламентированном традиционными институтами биологическом оптимуме.

Тринадцатилетний возраст как раз и соответствовал нижней планке брачности. Для стран южного ареала с характерным ранним половым созреванием она была ниже, для северных – выше. Соответственно по полученным данным спектрального анализа из семи стран, показавшим наличие первого максимума, низшие показатели данного цикла имели Испания и Турция (13 – 14 лет), высшие – Россия (17,33 лет). Указанную закономерность нарушила только Великобритания.

Следующий период человеческой социализации биологически определяется переходом от юношества к зрелости и, главное, взрослением, вхождением в детородный возраст детей. Его возрастные границы соответственно должны составлять примерно удвоенный период первого цикла, т.е. 26-35 лет. Данный пик онтогенеза выявляется в спектральном анализе для восьми рассмотренных стран. Показательно, что наиболее раннее наступление указанного этапа фиксируется опять-таки у южных стран.

Рис. 2.5.22. Спектр Фурье для исторического процесса цивилизационной идентичности России

Рис. 2.5.23. Спектр Фурье для США

Рис. 2.5.24. Спектр Фурье для Франции

Рис. 2.5.25. Спектр Фурье для Италия

Рис. 2.5.26. Спектр Фурье для Германия

Рис. 2.5.27. Спектр Фурье для Великобратании

Рис.2.5. 28. Спектр Фурье для Испании

Рис. 2.5.29. Спектр Фурье для Китая

Рис. 2.5.30. Спектр Фурье для Турции

Рис. 2.5.31. Спектр Фурье для Японии

Рис. 2.5.32. Спектр Фурье для Бразилии

Обращает также на себя внимание совпадение для четырех стран отметки максимума, приходящегося на двадцатишестилетие. Другая закономерность обнаруживается в схожести структуры циклов у стран, претендующих на то, чтобы представлять полюсы основных геополитических сил в современном мире. (См. табл.2.5.2, рис. 2.5.33).

Таблица 2.5.2.