- •Предисловие

- •У Вершинина нет «дефективных» детей

- •1. Как учим?

- •2. Как учить?

- •3. Методика реализации функциональных возможностей мозга

- •Зрение учится у природы, язык учится у зрения – так должен учиться человек.

- •3.1. Организация процесса обучения

- •3.2. Общее содержание процесса

- •3.2.1. Целевой урок

- •3.2.2. Уроки обсуждения материала и коррекции знаний

- •3.2.3. Урок математического моделирования

- •3.2.4. Урок (уроки) практического применения знаний

- •3.2.5. Урок проверки своих возможностей

- •3.3. Домашняя работа учащихся

- •3.4. Материально-техническое обеспечение

- •Учебной деятельности учащихся

- •3.5. Роль физического эксперимента

- •3.6. Экспериментальные задачи

- •3.7. Оценка работы учащихся

- •3.7.1. Общие особенности системы

- •3.7.2. Содержание предлагаемой системы

- •3.8. Повторение материала

- •3.9. Проведение экзамена

- •Дополнительная программа развития образного, интуитивного мышления

- •Заключение

- •Список литературы

- •Мозг человека

- •Содержание

2. Как учить?

«Когда людей станут учить не

тому, что они должны думать,

а тому, как они должны думать,

то тогда исчезнут всякие недоразу-

мения».

Г.К. Лихтенберг

Мозг человека обладает колоссальной информационной ёмкостью, которую, по мнению нейробиологов, мы не используем даже на 5–7 %. В одной нервной клетке головного мозга содержится, кроме молекул ДНК и РНК, более 300 тысяч различных видов молекул белков, в структуре которых может быть закодирована биологически важная информация, объём которой трудно представить. Только в небольшой части (!) одной молекулы ДНК может быть вмещена информация, получаемая человеком в течение всей его жизни. В опытах шведского биохимика Хидена установлено, что раздражение нервной клетки увеличивает в ней содержание РНК, оставляя биохимический след. В связи с чем клетка приобретает способность резонировать на повторное действие знакомых раздражителей. РНК очень изменчива: количество возможных её изменений измеряется числом 1015–1020. Это значит, что и эта молекула способна хранить невероятное количество информационных кодов. Не исключено также, что именно молекулы белков в процессе их превращения обеспечивают на молекулярном уровне такие психические функции мозга, как память, мышление, эмоции, внимание и т.д. Пусть даже часть взаимосвязанных нервных клеток головного мозга, общее количество которых более 1012, ответственна за сохранение информации, достигающей сферы сознания человека, и то возможности такой памяти должны быть безграничными. Почему же в школе всегда есть дети, которые плохо учатся, с великим трудом усваивают учебный материал? Под натиском армии таких учеников рухнула не одна педагогическая идея. Перед ней порой бессильными оказываются опыт и мастерство учителя. Мы меняем программы, переставляем, сокращаем, добавляем, переделываем, вводим новые концепции обязательного, необязательного, дифференцированного, интегрированного образования. Наконец, сообразили «изобрести» развивающее обучение, как будто всё остальное обучение не является таковым. А результат один: неприятные воспоминания у одних, любовь – у других, равнодушие – у третьих к школе, к целому периоду жизни, призванному сеять вечное, разумное, доброе. Не менее важна другая удивительная способность мозга – анализировать, систематизировать информацию, синтезировать новые понятия. Благодаря наличию мозговых механизмов, обеспечивающих процессы мышления, мозг получает доступ к информации, непосредственно не воспринимаемой нашими органами чувств. Эти способности определили наши знания от мира элементарных частиц до бесконечной Вселенной.

Этот совершеннейший метаболический механизм, обладающий беспредельными возможностями, помещён в несовершенную телесную оболочку, обеспечивающую контакт с окружающей средой и его жизнедеятельность. Благодаря этому контакту мозг отбирает, перерабатывает жизненно важную информацию, хранит и при необходимости использует. Способность нашего организма фиксировать, хранить и использовать информацию специалисты называют нейрологической (нервной) памятью. Память – основа индивидуального опыта человека, позволяющего приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. Она – фундамент, на котором строится вся психическая деятельность человека. Именно с этой памятью, необычайно сложной по своим механизмам и проявлениям, связаны многие проблемы школьного обучения.

У школьников старших классов (8–11) без предварительной подготовки была проведена способность к воспроизведению основных понятий по материалу, изученному год назад. Проверка проводилась по предметам естественного цикла группой учителей под руководством автора. Результаты показали, что по разным предметам при использовании объяснительно-иллюстративного метода обучения (в его разных вариантах) из долговременной памяти (ДП) воспроизводится в среднем 20 % информации, а в классах выравнивания или компенсирующего обучения 4,5 %. У 46 % учащихся в этих классах воспроизведение информации из ДП было равно нулю по большинству предметов. Были и неожиданные результаты. У ученика, оставленного на второй год обучения, процент воспроизведения информации оказался таким же, как и у учеников, переведённых в следующий класс. У ученицы, успехи которой в обучении были скромные, объём информации, извлеченной из ДП, оказался равным 76 %, у ученика, учившегося на «4» и «5», извлечённая информация составила 14 %, у девочки, с трудом учившейся на «3», она составила 47 %. И эти примеры можно продолжить. Даже при учёте нестабильности памяти, её зависимости от состояния организма, возрастных факторов и т.д. напрашивается вывод: результаты, о которых шла речь, явно связаны с несовершенством общей технологии обучения и системой оценки знаний учащихся.

Действительно, почему же у хорошего учителя дети, старательно работающие на уроке, через год способны воспроизвести 20 % изученной информации? Почему этот результат в точности соответствует кривой забывания, полученной немецким психологом Эббингхаузом? Почему ученик, прочитавший интересную для него книгу, способен воспроизвести её содержание через большой промежуток времени, а рассказать один параграф учебника, объяснённый накануне учителем, неоднократно прочитанный дома, не может? Конечно, можно организовать учебный процесс так, что ученики будут получать хорошие оценки, а потом описать «куда исчезли тройки». Но что будет при этом с памятью и мышлением учеников? Ведь мы не анализируем учебный процесс, методы и приёмы обучения с точки зрения воздействия их на процесс формирования памяти ученика, на формирование того или иного типа мышления и т.д.

Часто наши педагогические советы по итогам работы – это бухгалтерские отчёты: столько-то процентов успевающих, столько-то процентов неуспевающих, у учителя Иванова – столько двоек, а у Петровой ещё больше, и в заключение – принять меры к повышению успеваемости. Но ведь их уже принимали не раз! Между тем обучение – это целенаправленное, регулируемое информационное воздействие на мозг с целью реализации его функциональных возможностей, то есть развития, совершенствования мышления, памяти, речи и т.д.

Вернёмся к памяти, мозговые механизмы которой обеспечивают обработку и хранение информации, приобретаемой человеком в процессе индивидуального развития. Ряд исследователей (И.С. Бриатишвили, Е.А. Громова и др.) делят нервную память на условно-рефлекторную, эмоциональную, словесно-логическую и образную. Можно дифференцировать память на механическую (память без осмысления), зрительную, слуховую и т.д., подчёркивая тем самым некоторую специфичность проявления памяти у человека. Зрительная память, например, была прекрасно развита у русского живописца-передвижника Исаака Левитана, слуховая – у австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. И, тем не менее, при всём различии проявления памяти её механизмы, вероятно, едины.

По современным представлениям образование следа (энграммы) памяти можно представить как ряд взаимосвязанных последовательных и параллельных внутримозговых процессов, как высокоинтегрированное явление, в котором принимают участие различные корковые и подкорковые образования мозга.

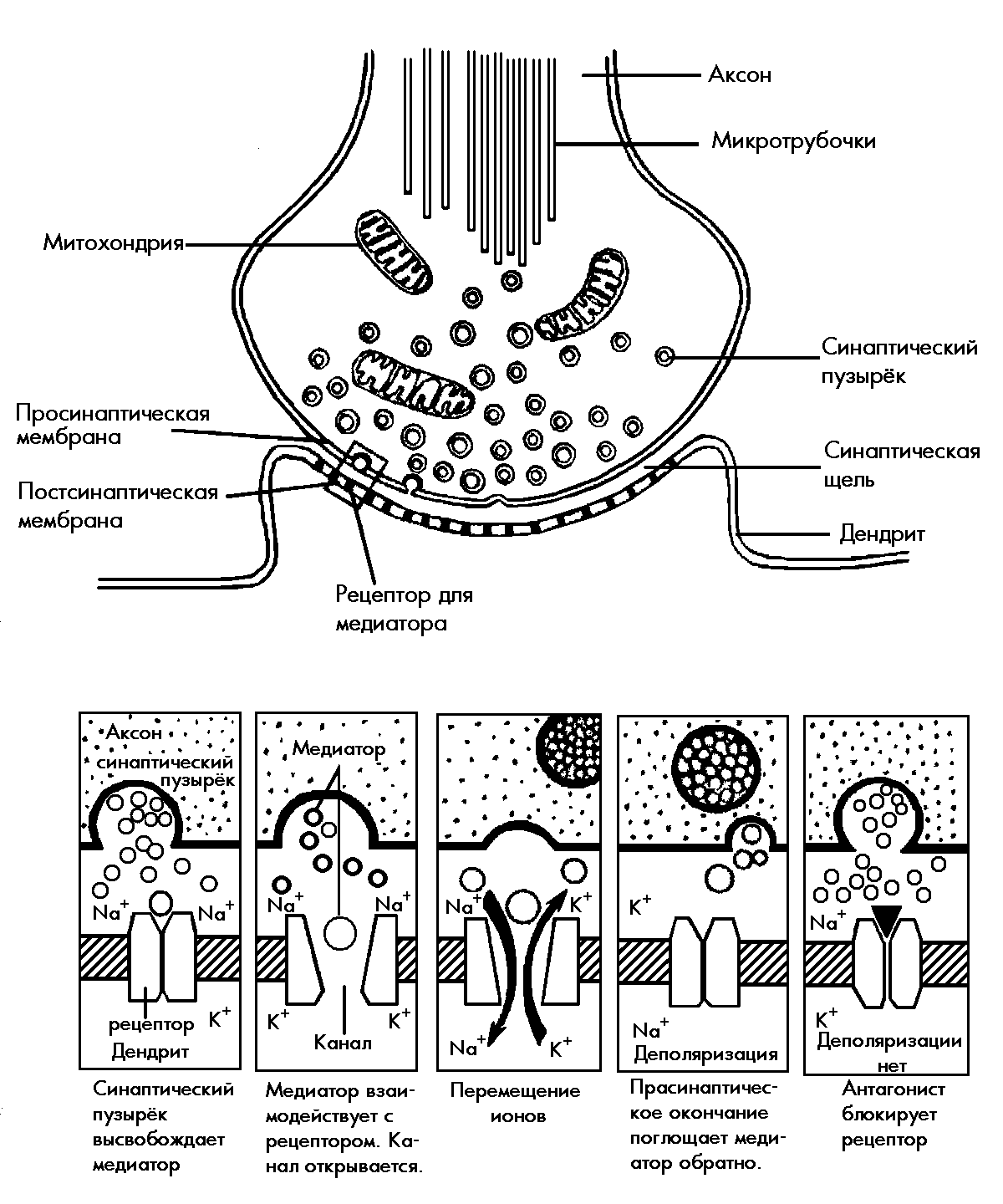

Информация о реальных образах и происходящих событиях, достигая наших органов чувств, вызывает возбуждение соответствующих рецепторных элементов, где преобразуется в электрические импульсы, в параметрах которых кодируется её содержание. В таком виде информационные сигналы достигают так называемой проекционной зоны коры, подвергаясь на своём пути первичному анализу и переработке. Этот процесс формирования следа (энграммы) внешних воздействий, протекающий после исчезновения реального раздражителя, называют сенсорной памятью. Длительность сохранения следов в сенсорной памяти составляет 0,1–0,5 с. Объём этой памяти практически неограничен. На этой памяти основано слитное восприятие изображений, например, в кино и телевидении. Следующий этап процесса формирования энграммы памяти ряд исследователей (И.С. Беритов, Дж. Экклс и др.) представляют как реверберационный. Основанием этой идеи явились классические анатомические данные Лоренто де Но о наличии в ткани мозга замкнутых нейронных цепочек. Суть идеи заключается в том, что информационные импульсы, достигнув корковых зон мозга, попадают в нейронные «ловушки» – замкнутые нейронные цепи, где возникает их циркуляция (реверберация). Нервные клетки контактируют друг с другом при помощи отростков (аксонов, дендритов). Один передает импульс, другой – принимает. Место контакта отростков называют синаптической щелью – синапсом (рис. 5). У крупных нейронов от 4 до

Рис.5. Схема выброса медиатора и процессов, происходящих в гипотетическом центральном синапсе [3].

20 тысяч синапсов. Поступление импульсов в нервный отросток провоцирует выброс особого химического вещества – медиатора; он достигает отростка соседней клетки и взаимодействует с расположенным на её мембране рецептором. Здесь вновь рождается импульс, который движется к следующему синапсу и т.д. Существование около трёх десятков типов медиаторов и их воздействие на перестройку обменных процессов в синапсах создают новые условия для распределения информационных импульсов по разным нейронным сетям, где происходит сортировка и определение значимости кодированной информации.

Циркуляция информационных импульсов по определённым нейронным цепям, затухающая через определённый интервал времени (от мс. до мин.) была названа кратковременной памяти (КП).

Эта память связана с мозговым механизмом ориентировочно-исследовательского рефлекса (механизм внимания), который, вероятно, определяет её информационный объём (7±2 ед.), который в свою очередь, возможно, связан с основными признаками реальных предметов. Объём КП явно недостаточен для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие человека с внешней средой. Поэтому специалисты считают, что кроме КП есть промежуточная память, которую чаще всего называют оперативной. Оперативная память обладает значительно большей ёмкостью, чем КП, и сохраняет информацию в течение нескольких часов без повторения. Однако ёмкость её также ограничена.

Когда одна и та же информация повторяется неоднократно, циркуляция импульсов возникает вновь и вновь. В результате в нейронах происходят специфические изменения, выражающиеся в активации генетического аппарата клетки и синтезе специфических белковых молекул, что приводит к изменению в мембранах нейронов и межнейронных связях. Подобный же результат наблюдается в случае подкрепления информационных импульсов эмоциональными импульсами. На этом последнем этапе следовые процессы переходят в устойчивую структуру, называемую долговременной памятью (ДП) (рис. 6).

В момент фиксации энграммы молекулярные процессы на клеточном и субклеточном уровне играют ключевую роль (Г.А. Вартанян, М.И. Лохов) [21, с.40]. По мнению названных авторов, «Долговременная память – некоторая «новая внутримозговая структура», матрица, представляющая из себя изменения в мембранах нейронов и межнейронных связях, в которых отображаются в переработанном виде сенсорные энграммы, являющиеся результатом сложных сцеплений следовых образов внешнего мира». Таким образом, сенсорная и кратковременная память – это нейродинамические процессы, а долговременная память, вне момента её образования и извлечения, представляется структурой с многоуровневым пространственным распределением, охватывающим оба полушария мозга. Наша память организована по полисистемному принципу. Н.П. Бехтерева на основании многочисленных исследований мозга человека приходит к заключению, что «хотя существуют зоны мозга, имеющие тесную связь с процессами памяти, данные записи физиологических показателей мозга и его электрической стимуляции свидетельствуют об организации по распределённому принципу… Создаётся впечатление не просто о системном характере организации памяти, а о множестве систем, обеспечивающих различные виды и различные фазы для каждой памяти, имеющие общие для всех и различные для каждой из них звенья» [Цит. по 21, с.273].

Рис.6. Схема уровней памяти (по г.а. вартаняну, м.и. лохову, 1986).

Наш мозг воспринимает до 90 % зрительной информации, около 6 % – звуковой и 4 % – по остальным каналам восприятия. Есть некоторые доказательства того, что вся неконтролируемая сознанием информация (в основном зрительная), поступает непосредственно из сенсорной памяти в долговременную и хранится там всю жизнь (на рис. 6 пунктирная линия). Выготский (1982) и Грановская (1974,1984) эту часть ДП назвали непроизвольной памятью. Эта память необходима нашему мозгу, прежде всего, для сравнения прежней информации с вновь поступившей и определения её значимости. Непроизвольная память непрерывно участвует в деятельности человека вне сферы его сознания, она первой формируется в начальный период развития ребёнка. Широкий доступ к ней открывается в особых условиях: при электростимуляции мозга, во время гипноза и при некоторых других состояниях организма.

Переработанная в сфере сознания информация образует в ДП семантическую память или произвольную, она более доступна для извлечения и воспроизведения, ибо формируется одновременно в обоих полушариях.

Рассмотрим механизм формирования осмысленных знаний в долговременной памяти.

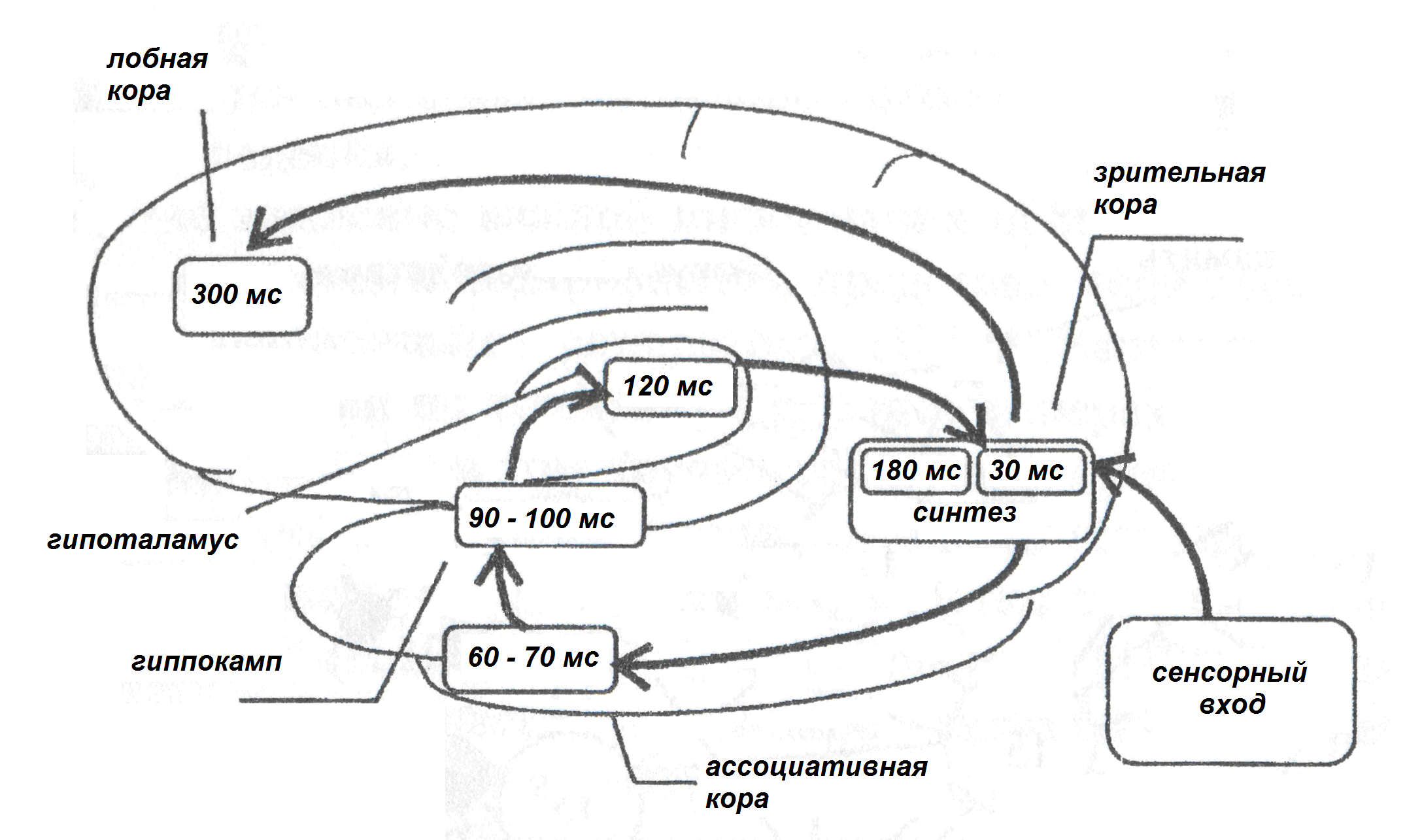

По мнению А.М. Иваницкого, восприятие внешней информации мозгом состоит из трёх этапов.

«На первом, сенсорном этапе, анализируются физические параметры стимула и сравниваются с памятью о них для определения значимости сигнала». (Это проекционная зона зрительной коры, ассоциативная кора, гиппокамп).

«За ним идёт этап информационного синтеза – ключевой в возникновении ощущения (он обеспечивается возвратом возбуждения в первичные отделы коры). И, наконец, на этапе опознания, ведущую роль в котором играют лобные отделы полушарий мозга, происходит идентификация стимула» [14, с.157] (рис. 7).

Возникшие ощущения могут вызвать соответствующую субъективную реакцию и включить механизм концентрированного внимания, благодаря которому начнётся отбор информации в кратковременную память. Время хранения и переработки информации в КП определяется реакцией эмоционально-мотивационной системы. В результате чего информация будет или утрачена, или переведена в оперативную память

Переработка информации с участием оперативной памяти представляет определённый интерес, ибо является основой формирования осмысленных знаний в долговременной памяти.

В своей работе «Физиологические основы психики» А.М. Иваницкий отмечает, что механизмы восприятия и мышления основаны на едином принципе – информационном синтезе, который обеспечивается возвратом возбуждения к месту его возникновения. «Сущность возврата – сопоставление текущей информации с той, что была раньше, настоящее как бы смотрит на себя через призму прошлого» [14, с.161]

Рис. 7. Схема кольцевого движения зрительной информации. Воспринятый световой стимул уже через 30 мс вызывает возбуждение в зрительной коре, которое последовательно передаётся в ассоциативные зоны, гиппокамп, гипоталамус и примерно через 180 мс возвращается обратно, т.е. повторно вводится в зрительную кору. Благодаря возврату происходит синтез, объединение двух видов информации о стимуле – его физических и сигнальных свойств. Именно в это время и возникает зрительное ощущение, которое затем опознаётся при участии лобной коры [14, с.158].

Разница заключается лишь в том, что место сенсорного сигнала здесь занимает информация, хранящаяся в оперативной памяти. Ведущая же роль в процессах информационного синтеза принадлежит не проекционной, как при возникновении ощущений, а ассоциативной коре.

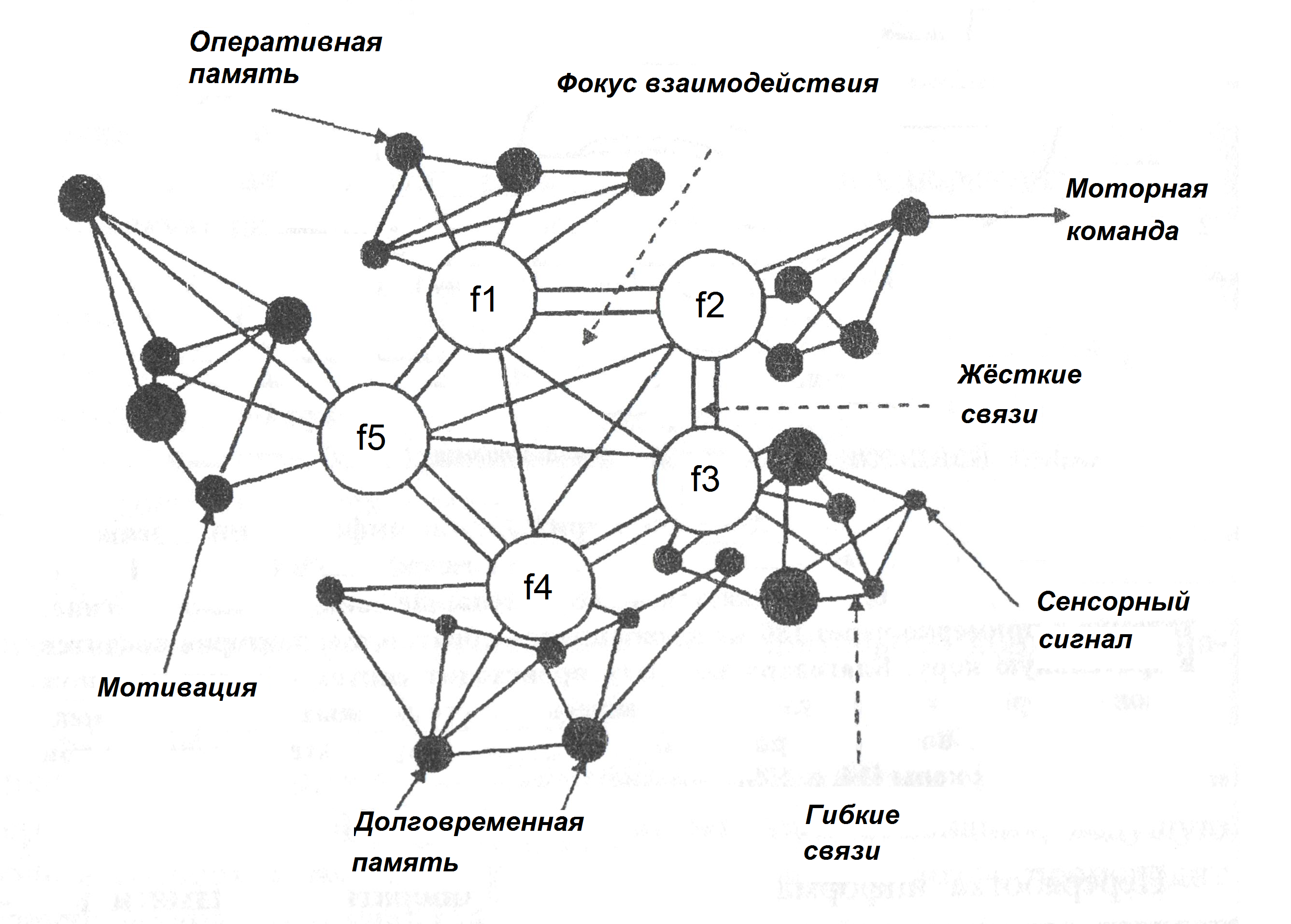

При решении разнотипных мыслительных задач в различных участках коры возникают центры синтеза информации, которые А.М. Иваницкий назвал «фокусами взаимодействия» (рис. 8). В них оперативная информация сопоставляется с той, что извлекается из ДП и сигналами, которые приходят из мотивационных центров, в результате чего достигается конечная цель мыслительного процесса. К примеру, формирование абстрактного образа при восприятии зрительной информации.

Исследования А.М. Иваницкого показали, что при завершении любого мыслительного процесса в речевой левой височной области мозга появлялся фокус возбуждения даже тогда, когда словесный ответ был не

Рис. 8. Схема гипотетического фокуса взаимодействия.

Это корковое динамическое образование состоит из нескольких групп нервных клеток (f1–f5), которые соединены между собой жёсткими связями. Вокруг такого жёсткого ядра имеется система гибких связей, идущих от нейронных групп из других областей мозга, откуда фокусом принимается и синтезируется информация. Благодаря этому и достигается решение той или иной мыслительной задачи [14, с.161].

нужен. Следовательно, вербализация есть необходимый компонент мышления человека в процессе осознания информации [14, с.159]. То есть вся достигающая уровня сознания информация при осмыслении кодируется мозгом как минимум дважды: в виде образов и их вербальных аналогов. Когда мы нечто понимаем, мы это мысленно видим, чувствуем, словесно определяем. В этом случае память формируется одновременно в обоих полушариях. При отсутствии двойного кодирования память соответствующего кода формируется и хранится только в одном полушарии, изолированно от другого [21, с.250].

В результате мыслительной деятельности из поступившей информации выделяется значимая, на основе которой строится программа осознанного поведения.

Выделение жизненно важной информации происходит при непременном участии системы подкрепления, представленной сложным эмоционально-мотивационным аппаратом (Г.А. Вартанян). Иными словами полноценный по точности и прочности переход информации в ДП происходит только в том случае, если в нём принимают участие структуры мозга, «заведующие» эмоциями. Более того, формирование прочного, устойчивого следа памяти без участия этих отделов мозга просто невозможно (Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова) [10]. «Эмоция есть отражение мозгом человека какой-либо актуальной потребности (её качества и величины) и вероятности (возможности) её удовлетворения, которую субъект непроизвольно оценивает на основе врождённого или ранее приобретённого индивидуального опыта», – отмечает в своей работе «Мотивированный мозг» член-корреспондент АН СССР Павел Васильевич Симонов [30, с.63].

Согласно информационной теории эмоций, положительные эмоции возникают в ситуации избытка прагматической информации по сравнению с ранее существовавшим прогнозом или в ситуации возрастания вероятности достижения цели. Отрицательные эмоции – реакция на дефицит информации или на падение вероятности достижения цели в процессе деятельности человека [29].

Что произойдёт, если какой-либо из взаимосвязанных механизмов, ответственных за переработку и фиксацию учебной информации в ДП, будет «бездействовать»?

Если при восприятии новой информации ученик не может извлечь из ДП необходимую информацию (её нет или она не осмысленна), то рассчитывать на смысловую организацию материала при запоминании не приходится. В этой ситуации, как правило, происходит механическое запоминание материала, лишённое для ученика смысловой, логической связи между отдельными его частями. Материал фиксируется в его памяти в той последовательности и в том же виде, в каком предъявляется. Извлечь из ДП такую информацию в иной последовательности ученик не может, т.е. не может использовать эти знания для организации дальнейших аналитических мыслительных процессов. Возникает хорошо знакомая учителю ситуация: ученик не может понять последующий материал, т.к. не понял предыдущий, хотя и запомнил его. Если к тому же эмоциональная реакция на поступившую информацию отсутствует, ибо она связана с мышлением, то ввод её в ДП будет весьма затруднен. Только при многократном повторении в течение длительного времени возможен перевод информации в ДП, что резко снижает эффективность учебного процесса и порождает вредные перегрузки в работе учащихся. Чаще всего информация в этом случае удерживается некоторое время в памяти, затем утрачивается. Через 20 минут при однократном восприятии мы забываем 42 % бессмысленной информации, через час – 50 %, через 6 дней – 75 %, через месяц мы способны воспроизвести менее 20 % информации (по Эббингхаузу). Если ученик не может сконцентрировать своё внимание на изучаемом материале, то его содержание не достигает даже кратковременной памяти (КП). Недаром говорят: «Внимание – резец памяти: чем он острее, тем глубже следы». При этом неважно, что или кто является источником информации: или книга, или учитель. Вероятно, стоит подумать о целесообразности и эффективности традиционных монологов учителя перед классом, если после них в памяти учеников остается в среднем 5 % информации, как утверждают психологи. Учитель должен быть не источником информации, а, в первую очередь, режиссёром умственной деятельности учеников. Его главная обязанность – организовать учебный процесс так, чтобы наиболее эффективно «работала» память ученика совместно с мышлением, речью, эмоциями при высокой концентрации внимания.

Процессы памяти ответственны не только за усвоение (фиксацию) информации, её сохранение, но и включают механизм воспроизведения (извлечения) информации. Благодаря этому механизму обеспечивается доступ к информации, хранящейся в ДП. Чем больший промежуток времени информация остаётся невостребованной, тем сложнее становится её воспроизведение. Помнят (воспроизводят) хорошо то, чем пользуются. Поэтому учитель, строя учебный процесс, должен ставить перед учащимися учебные задачи так, чтобы они непрерывно, самостоятельно манипулировали как новой, так и всей ранее изученной информацией. Там, где возможно, нужно учебную задачу формулировать так, чтобы на основании прежней информации путём смысловых, логических построений, ученик самостоятельно приходил к новым понятиям, ибо это естественный мозговой процесс. Тогда можно перейти от обучения репродуктивного к продуктивному, творческому.

Выше отмечалось, что эмоции принимают самое непосредственное участие в процессе обучения и памяти.

Жизненно значимые события, вызывающие эмоциональные реакции, быстрее и надолго фиксируются в памяти. Кроме подкрепляющей функции эмоции обладают переключающей функцией, побуждающей человека переходить от одних действий к другим. Мы стремимся повторять действия, которые сопровождаются положительными эмоциями, и избегаем действий, за которыми следует психологический дискомфорт.

В формировании эмоциональных реакций принимают участие ряд структур головного мозга, которые в совокупности называют лимбической системой или эмоционально-мотивационной. Структурами этой системы являются некоторые подкорковые ядра и определённые зоны коры. Это, прежде всего описанные ещё Пейпсом (1973) структуры основного лимбического круга, включающие гиппокамп, мамиллярные тела, передние ядра таламуса, поясную извилину. Позднее круг был расширен за счёт структур коркового происхождения.

Наличие сложных нервных связей между мыслящей корой и чувствующей лимбической системой обуславливает формирование эмоциональных реакций на любую жизненно значимую информацию, как на физиологическом, так и на психическом уровнях. Кроме того, их взаимное влияние, вероятно, приводит в процессе онтогенеза к трансформации фундаментальных человеческих эмоций (страха, гнева, радости), наследственно закреплённых в организации лимбической системы в весьма сложные, социально формируемые эмоции, определяющие субъективную реакцию человека на происходящие вокруг него события.

Выполняя свои функции, наша эмоционально-мотивационная система оказывает влияние на другие специализированные системы мозга: регулирующие вегетативные функции организма, поведение, процессы восприятия внешней информации и извлечение её из памяти. В частности, изменения эмоционального возбуждения сопровождаются изменениями переключаемости устойчивости, концентрации внимания, чувствительности сенсорных входов, благодаря чему регулируется приток внешней информации в мозг. Одновременно изменяется скорость мыслительных операций, характер ассоциативных процессов, за счёт чего изменяется диапазон извлекаемой из памяти информации. В конечном итоге весь этот процесс направлен на минимизацию одного эмоционального состояния (отрицательного) и максимизацию другого (положительного) за счёт ликвидации дефицита информации, необходимой для удовлетворения какой-либо потребности.

Мозг человека обладает постоянно действующей аналитической поисково-информационной системой по определению средств, которые необходимы для реализации тех или иных потребностей и средств, которыми он располагает (П.В.Симонов) [24].

Влияние мотивационной системы на полициклические процессы определяет субъективность оценки человеком реального времени. Полициклический процесс – основа возникновения ощущений (рис. 7), видимо, одновременно выполняет роль мозгового таймера, ведущего отсчёт внутреннего времени. При сокращении длительности одного цикла, при негативном эмоциональном состоянии число циклов в единицу реального времени увеличивается, и у человека возникает ощущение замедленности происходящих вокруг него событий. При длительности одного цикла менее 100 миллисекунд внешняя информация не достигает сознания, но будет зафиксирована в долговременной памяти. При позитивных эмоциях время, как говорят, «летит быстрее», а внутренние часы «идут медленнее», длительность циклов увеличивается.

Каждый знает, как трудно думать, когда ты расстроен или резко изменилось давление крови. Попытка понять содержание прочитанного текста или чужую речь оказывается бесполезной. Находясь под влиянием фактора, вызвавшего отрицательные эмоции, наше сознание перестаёт реагировать на информацию, не способную вызвать эмоциональный сдвиг. У ученика такими факторами могут быть неприятности дома, стрессовые ситуации в коллективе сверстников и т.д., наконец, замечание учителя, сделанное в резкой форме на предыдущем уроке. Придя на следующий урок, ученик какое-то время не в состоянии нормально работать, за что получает вновь замечание или наказание в виде двойки. Тем самым к ранее возникающему фактору добавится новый, усиливающий отрицательный эмоциональный сдвиг. И вместо того, чтобы понять, что происходит с учеником, дать ему успокоиться, поддержать добрым словом и тем самым вовлечь его в работу, учитель непроизвольно окончательно выключает его из учебного процесса. Отрицательные эмоции агрессивны по отношению к мозгу. Возникая часто, они ослабляют механизмы защиты, что приводит, во-первых, к снижению порога их возникновения и, во-вторых, к захвату всё больших территорий мозга для их формирования. Увеличение площади «эмоционального» мозга, по словам Н.П. Бехтеревой, «… буквально блокирует возможность выполнять обычные интегративные мыслительные задачи… Теряется интегративно уравновешенное состояние мозга… Постепенно подавляются все сложные процессы, связанные с мышлением. Творческие способности мозга уменьшаются» [4, с.73].

В подобной ситуации возможно возникновение патологической реакции мозга на продолжительный стресс, которая может развиваться в двух направлениях. Одно может привести к перевозбужденному состоянию, другое – к эмоциональному ступору, эмоциональной тупости. Самым распространённым источником отрицательных эмоций в процессе обучения является фактор несоответствия предлагаемой ребёнку учебной деятельности функциональным возможностям его мозга. Стремясь выйти из этого состояния, ученик вынужден использовать механическую память и репродуктивные способы действий, которые приносят хоть какой-то временный успех, но которые не способствуют развитию мышления и даже замедляют его.

Вероятно, для того, чтобы наиболее полно реализовать возможности мозга, нужно их знать и создать условия, чтобы он работал в диапазоне этих возможностей. При этом поддерживать эмоциональный баланс, эмоциональное равновесие, исключая преобладание отрицательных эмоций над положительными. Весь процесс обучения для ученика должен быть непрерывным движением от успеха к успеху, укрепляющим его уверенность в себе и способность преодолеть всё большие препятствия на пути к достижению цели. Учитель должен быть не только режиссёром умственной деятельности ученика, но и режиссёром его эмоционального состояния. Тем более, что мышление и эмоции не являются раздельными процессами, как полагают нейрофизиологи.

Известно, что мозг обладает функциональной асимметрией, и чем ярче она выражена, тем лучше человек овладевает рядом сложных профессий. Такая же способность функционирования мозга отмечается при феноменальных способностях. Было установлено, что левое полушарие у большинства людей участвует в основном в аналитических процессах, оно – база для логического мышления. Левое полушарие обеспечивает речевую деятельность, её понимание и построение.

Исследования, проведённые в последнее время на позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ), позволяющем наблюдать процессы, протекающие в живом мозге, подтвердили эти представления.

Р. Хейеру из Калифорнийского университета в Ирвине (США) благодаря ПЭТ удалось обнаружить, что у людей, более способных к решению задач, более эффективные межнейронные связи, охватывающие большую площадь части коры лобного отдела левого полушария, чем у менее способных. В Институте Мозга человека в Санкт-Петербурге под руководством академика Н.П. Бехтеревой были обнаружены зоны мозга, ответственные за различные виды мыслительной деятельности. В частности, в левом полушарии было обнаружено «… пространство мозга в 6 мм и в нём три точки: в одной была реакция на смысл фразы, в другой – на грамматику, в третьей – обобщённая, т.е. анализ и синтез. В участках мозга, реагирующих на семантику, происходили совершенно определённые физиологические реакции» [2].

В левом полушарии находятся механизмы зрительного абстрагирования, являющегося основой для абстрагирования словесного. Исследования, проведённые в лаборатории физиологии зрения Института Физиологии имени И.П. Павлова АН СССР под руководством профессора В.Д. Глезера, а также в других лабораториях мира, показали, что формирование зрительных образов в левом и правом полушариях происходит по-разному.

Левое полушарие, воспринимая зрительные образы, выделяет из них основные, простые признаки (форму, размер, местонахождение и т.д.), лишённые второстепенных. Затем простые признаки преобразуются в сложные, и в левой, нижневисочной коре, которая связана с речью, формируется зрительная абстракция предмета, которую каждый из нас легко изобразит на рисунке. Этот рисунок ничем не отличается от детского, ибо при развитии речи зрительная абстракция и обозначающее её слово возникали в сознании ребёнка одновременно. Нарисуйте яблоко, морковку, домик и т.д., и ваша память вернёт вас в далёкое детство. Обратите внимание – эти рисунки у всех людей одинаковы, независимо от их возраста и профессии. Вы заметили, как поступаете Вы или любой другой человек, если в руках окажется незнакомый предмет? Вы вертите его, стараясь рассмотреть со всех сторон. В этот момент Ваш левый мозг выделяет основные признаки предмета в его различных положениях и объединяет их в абстрактный образ. К 13-ти годам эта способность у детей становится такой же, как у взрослых.

Как только возникает зрительная абстракция, мы даже при кратковременном предъявлении узнаём объект, под каким бы углом он для нас ни находился: осёл выглядит ослом что спереди, что сбоку, что сзади. Иными словами, благодаря такому преобразованию зрительный аппарат человека приобретает способность к инвариантному восприятию.

В связи с чем левое полушарие лучше, чем правое, определяет сходство предметов по знакомым, легко различимым признакам. И поскольку оно речевое, то и определяет, можно ли два предмета отнести к одному и тому же классу, то есть назвать одним словом или нет.

Если левое полушарие воспринимает зрительный образ расчленённо, аналитически, то правое – конкретно, сразу во всех подробностях. Оно лучше справляется с задачей по определению различий между предъявляемыми предметами, лучше оценивает пространственное расположение деталей, фрагментов воспринимаемой картинки, главенствует в опознании зрительных образов, которые невозможно подвергнуть словесному описанию.

Правое полушарие отвечает за определённые навыки в обращении с пространственными сигналами, за структурно-пространственные преобразования, обеспечивает конкретно-образное мышление, в том числе интуитивное. Левое полушарие обеспечивает абстрактное мышление, являющееся высшей формой логического.

Воспринимая зрительные образы по-разному, оба полушария осуществляют взаимодополняющее «сотрудничество», в результате которого в нашем сознании формируется мысленный, абстрактный, субъективный образ. Разные названия подчёркивают существенные особенности этого образа. Иными словами, этот образ появится лишь после обмена необходимой информацией между полушариями.

Исследования Э.А. Костандова [20, с.116] показали, что правое полушарие быстрее, чем левое, перерабатывает любую поступающую информацию. К примеру, зрительно-пространственный анализ стимулов, привлекших наше внимание, из правого полушария передаётся в левое (в моторный центр речи), где происходит окончательный, высший семантический анализ и осознание раздражений. То есть результаты образного мышления анализируются умом левого полушария и затем оформляются в речь.

Мы часто мыслим зрительными ситуациями, лишь впоследствии оформляя их в слово. Причём перевод с «языка» образов на чуждый им язык сознания даже в оптимальном случае не бывает исчерпывающим. Попробуйте словесно описать Вашему собеседнику любой предмет в соответствии с тем, что Вы видите со всеми подробностями, и убедитесь, что это невозможно. Ибо то, что Вы видите – результат действия правого полушария, а оно немое и выразить словесно реальный образ предмета не может. Дать словесный портрет может левое полушарие, но в его сознании хранится абстрактный образ, и нет реального. Соответствующим становится и наше описание предмета, причём у всех оно будет разным, ибо зависит от жизненного опыта человека, его образования и других социальных факторов.

Возможен и обратный процесс, когда абстрактный образ, извлечённый из нашей памяти обозначающим словом, оказывается сразу же представленным в правом полушарии с помощью хранящихся в его памяти подобразов и пространственных отношений в виде образа, который мы способны вообразить себе зрительно. Такое воображение называют репродуктивным. Естественно, репродукция отличается от подлинника, автором которого является природа.

Левое полушарие способно оперировать извлечёнными из памяти основными признаками зрительных абстракций, вызывая ответные процессы в правом полушарии, в результате которых в нашем воображении возникают фантастические образы, реально несуществующие. Такое воображение называют творческим. Воображение – важнейшая часть творческого процесса – играет огромную роль в преобразовании объективного мира человеком. Без него мы не можем превратить наши мысли в реальность.

Когда мы имеем дело с материальными объектами (электромагнитное поле, атом, молекула и так далее), непосредственно не воспринимаемыми нашими органами чувств, то создаём абстрактные модели, часто основанные на аналогиях, в той или иной степени отражающих свойства (признаки) объекта. Создавая предметную модель – аналог или её рисунок, мы формируем зрительные образы в правом полушарии, без которого, как выяснилось, не могут достичь взаимопонимания даже специалисты этих областей науки.

И, наконец, рассмотрим ситуацию, в которой может оказаться любой человек, тем более, наши ученики. Что возникает в воображении ученика, когда он впервые слышит название предмета, который никогда не видел? В таком случае при необходимости его левое полушарие пытается извлечь из памяти признаки предмета, ориентируясь только на мелодику звуков и звукосочетаний. Такие слова как «оптрон» или «ага» превращаются в воображении ученика во что попало! Этот факт подтверждён экспериментом, проведённым автором. При этом все рисунки многочисленных участников эксперимента, независимо от их интеллекта, были разными и отличались от действительного. Если в этом случае дать словесное описание такого предмета, то у каждого человека в воображении, если и возникает, то свой индивидуальный, в той или иной мере искажённый образ, ибо даже талантливый «переводчик» осуществить перевод с «языка» образов на чуждый им язык сознания точно и полно не в состоянии. Что касается слушателя этого перевода, то он слышит то, что хочет и может услышать согласно своим представлениям и потребностям. Иными словами, «мысль изречённая есть ложь». К этим словам Ф.И. Тютчева можно добавить: мысль воспринятая – ложь двукратная. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Воспринимаемая слушателем речь несёт информацию двух видов. Во-первых, это собственно речевая или лингвистическая информация (обозначаемая также терминами языковая, семантическая, вербальная). Носителем её является слово. Во-вторых, звуковая речь передаёт слушателю информацию о возрасте говорящего, его поле, эмоциональном состоянии, физическом здоровье и т.п., при том независимо от того, что говорит человек. Этот вид информации называют экстралингвистической (внеязыковой). Носителем этой информации являются характерные особенности речи и акустики голоса говорящего: тембр, громкость, высота, интонация, темп речи и т.п. Очень часто при речевом общении более важным является не столько, что говорит человек, сколько, кто говорит и как говорит. Не важно, что сказано, важно, как сказано [20, с.590].

Лингвистическими способностями обладает левое полушарие, экстра-лингвистическими – правое. Конкретные образы формируются в правом полушарии, абстрактные – в левом. Следовательно, оба полушария принимают участие в совместной переработке как речевой, так и образной информации. Итак, осознанным будет любой физический процесс или объект, если в результате совместной аналитико-синтетической деятельности двух полушарий в левом появляется соответствующий мысленный или, что то же самое, абстрактный образ. И чем он совершеннее, тем достовернее становится его речевой образ. Сознание и самосознание человека также обеспечивается совместной работой двух полушарий, причём каждое полушарие вносит свою специфику в реализацию различных психической деятельности. Основа сознания левого полушария вербальная (понятийное сознание), основа правого – наглядно-образное (чувственное сознание). Две качественно разные компоненты единого сознания, две стратегии мышления: абстрактного и образного, два результата мышления: вербализация и воображение, являются форм сугубо человеческими свойствами мозга.

При этом, как считает В.Л. Бианки, «правое полушарие работает по принципу дедукции, т.е. сначала осуществляет синтез, а затем анализ, а левое полушарие функционирует по принципу индукции – сначала анализирует информацию, а затем синтезирует её» [Цит. по 20, с.114].

В течение всей жизни мозг человека непрерывно осуществляет анализ и синтез поступающей информации. В результате из окружающей среды извлекается, перерабатывается, фиксируется в памяти полезная информация. На основании этой информации строится программа поведения в соответствии с обстоятельствами и потребностями человека.

Анализ и синтез – всегда взаимосвязанные, одновременные и неотделимые друг от друга процессы, протекающие на уровнях первой и второй сигнальных систем, как отмечал в своих трудах И.П. Павлов. Под первой сигнальной системой подразумевают функцию мозга человека, имеющего дело с непосредственными раздражителями внешней и внутренней среды. Это система конкретного отражения окружающей действительности.

Второй сигнальной системой обозначают функцию мозга, которая имеет дело со словесными символами, «сигналами сигналов», отражающими в обобщённом виде, в виде понятий окружающий мир.

Процессы анализа и синтеза, формирующие сферу сознания человека, осуществляются при совместном участии этих систем. При этом интеллектуальная деятельность человека сопровождается активным обменом информации между полушариями (рис. 9), что подтверждают исследования Л.П. Павловой (1983) и других учёных [1].

По мнению Р.М. Грановской, этот процесс полициклический [8, с.313]. «Мы предполагаем, что этот процесс включает несколько последовательных этапов, когда доминируют по очереди то одно, то другое полушарие. Когда доминирует левое, то результаты мыслительной деятельности, достигнутые к этому моменту, могут быть вербализованы и осознаны. Когда доминирует правое, мыслительный процесс, развиваясь имманентно, не может быть осознан и вербализован. И только, когда вновь доминирует левое, возникает ощущение внезапности полученного результата. В таких случаях обычно считается, что решение найдено интуитивно…». Вероятно, в эти моменты мы испытываем затруднения в словесном оформлении мысли.

Большая часть воспринимаемой информации не достигает сферы сознания, формируемого в левом полушарии на вербальной основе. П.В. Симонов определят сознание «… как знание, которое с помощью слов, математических символов и обобщённых образов художественных произведений может быть передано, может стать достоянием других членов общества» [32, с.169].

Осознать – значит получить возможность сообщить, передать знания другим. А всё то, что невозможно передать другим – неосознанно.

По мнению Л.С. Выготского, в работе сознания проявляется чрезвычайно важная особенность – прерывистость. Он писал: «Наши чувства дают нам мир в выдержках, извлечениях, важных для нас… Сознание как бы прыжками следует за природой, с пропусками, пробелами. Психика выбирает устойчивые точки действительности среди всеобщего движения» [7, с.347]. И, как отмечает Э.А. Костандов, основным психофизиологическим инструментом, при помощи которого происходит подобный отбор информации для сознания, служит механизм избирательного или фокусированного внимания [20, с.496].

Ряд исследований, проведённых Либет, Костандовым, Арзумановым и другими, позволили ориентировочно определить условия, при которых внешняя информация не достигает сознания, но может быть зафиксирована в долговременной памяти. Это информация, вызывающая нейронную активность в коре длительностью менее сотен миллисекунд, информация,

Рис. 9. Общая схема типов корковой активационной структуры при различных видах психической деятельности (по Л.П. Павловой):

I – когнитивная;

II – перцептивно-регулятивная;

III – коммуникативная;

А1 – речевые операции, А2 – неречевые, В1 – реальные образы, В2 – идеальные образы, штриховая линия – активизированные области коры,

размеры кружков соответствуют уровню активации корковых зон.

вызывающая отрицательные эмоциональные переживания, повышающие порог её восприятия, который способен перерасти в психологический барьер полного её неприятия. Последнее является довольно распространённой ситуацией, возникающей в существующих условиях обучения.

Кроме того, при формировании и упрочнении автоматизированных навыков всё большая часть информации, поступающей извне, не доходит до сознания, а обрабатывается и переключается на эфферентную систему на более низких уровнях нервной организации [20, с.305]. У взрослого человека формируется до двух тысяч автоматизированных навыков.

Объём памяти, хранящей осознанную информацию – это лишь крошечная верхушка айсберга нашей памяти, большая часть которого скрыта от нас в глубинах нашего разума.

«… человек помнит всё вплоть до момента собственного появления на свет», – утверждает известный психотерапевт, создатель первого в США национального центра по изучению и использованию гипноза Лесли М. Лекрон. Наш мозг представляет собой сложнейшую биосистему для переработки и хранения информации, в которой эти процессы могут протекать осознанно и бессознательно. Роль неосознаваемых нервных процессов в работе головного мозга чрезвычайно важна. Их можно обнаружить в наших реакциях на происходящие события в окружающей среде. Они участвуют в формировании нашего поведения, их скрытая работа проявляется в нашей познавательной деятельности. Сферу неосознаваемого П.В. Симонов делит на подсознание и сверхсознание. Содержанием подсознания являются: различные автоматизированные навыки, глубокоусвоенные человеком нормы поведения, мотивационные конфликты, вытесненные из сферы сознания. Подсознание предохраняет человека от излишних затрат энергии, защищает от стресса. Подсознание человека, особенно в детском возрасте, воспринимает всю поступающую извне информацию буквально, утверждают психоаналитики. Услышанная учеником на педагогическом совете реплика «Он не может учиться дальше», сказанная в присутствии его родителей, может быть усвоена и исполнена его подсознанием, тем более, что при сильном эмоциональном напряжении внушаемость усиливается. И тогда уже точно на образовании ребёнка, независимо от его истинный способностей, можно ставить крест.»

Лесли Лекрон в своей книге «Добрая сила» пишет: «… детское подсознание легко подхватывает неосторожную реплику, превращает её в идефикс и реализует впоследствии как пост-гипнотическое внушение. Особенно часто фиксация происходит в момент наказания, потому что под воздействием сильных эмоций внушаемость наша резко возрастает» [19, с.103].

Даже без слов учитель своим поведением, отношением к ученику, может сформировать в его подсознании пассивность, неуверенность, страх или веру в свои способности. Не только неправильная организация учебной деятельности, но и бестактность, раздражительность, равнодушие учителя к ребёнку оставляют следы в его сознании и подсознании, формирующие дурные привычки и наклонности, неврозы, психозы и психосоматические заболевания.

Сверхсознание или интуиция связаны с процессами творчества, которые не контролируются сознанием. Сверхсознание – источник новой информации, гипотез, открытий. Его нейрофизиологическая основа – трансформация следов памяти, создание новых временных связей, порождение аналогий. За сознанием остаётся функция отбора гипотез на основе логического анализа. Итак, функция правого полушария отождествляется с интуитивным мышлением, которое играет важнейшую роль в появлении научных открытий и в создании произведений искусства. По мнению П.В. Симонова и П.М. Ершова, правому полушарию принадлежит также ведущая роль в порождении целей, а левое уточняет средства их достижения.

Существующая же система образования, как отмечалось ранее, строится исключительно на развитии способностей левого полушария, т.е. абстрактного, логического мышления. Согласно Р. Орнстейну, обучение, совсем не адресованное к невербальному интеллекту, не только не способствует его развитию, но и в конечном итоге подавляет его. И наши утверждения, что мы развиваем творческое мышление учащихся, остаются словами, лишёнными реального содержания.

По мнению нейропсихолога Т.Г. Визель, наш западный мир – это левополушарная цивилизация. Цивилизация, породившая ряд проблем: экологических, энергических, демографических и т.д.

Сторонники применяемого метода обучения, защищая его, в качестве аргумента в его пользу приводят успехи школы в 60-е – 70-е годы. Так это не мы их учили лучше, а они учились лучше, и не по нашей методике, а по своей собственной, которая у каждого ученика всегда индивидуальна и в которой разобраться очень сложно. Ибо, во-первых, внутримозговые процессы, к примеру, мышление мы не ощущаем, не осознаём; мы осознаём результаты этого процесса, и то далеко не все. А во-вторых, механизмы памяти, мышления, внимания и т.д. у наших учеников имеют индивидуальные отличия, связанные с генетической программой развития, воздействием среды на реализацию этой программы, возрастными факторами и т.д. Поэтому учим мы их всех одинаково, а учатся они все по-разному. И истинно индивидуальным будет обучение тогда, когда мы предоставим ученику возможность действовать самостоятельно, согласно своим способностям, тем более, что исследователями установлено (при прочих равных условиях): в памяти ученика, связанной со сферой сознания, фиксируется от 70 до 90 % того, что он делает; от 20 до 50 % того, что он видит, и только от 5 до 10 % того, что он слышит. При самостоятельной учебной деятельности у ученика оказываются задействованными все механизмы восприятия и переработки информации. Механизмы памяти, внимания, мышления, эмоций действуют на естественных для данной личности функциональных уровнях. Ученик делает то, что может и как может. К.Д. Ушинский с своих трудах писал: «самостоятельность головы учащегося составляет единственное прочное основание всякого плодотворного учения».

Анализируя эту деятельность, учитель определяет допустимый объём и содержание последующих учебных задач, соответствующих способностям и возможностям учащихся. Там, где возможно, им предоставляются на выбор задачи разного характера (экспериментальные, теоретические и т.д.), преследующие одну и ту же учебную цель. Тем самым формируются наиболее благоприятные условия для деятельности детей с разным мышлением.

Задачи по каждой теме ставятся в такой последовательности, чтобы при их самостоятельном решении ученик переходил бы от простейших мыслительных операций к всё более сложным. При этом развивается его мышление, что приводит, в свою очередь, ко всё более осознанному восприятию информации. Практика показала: учащиеся способны самостоятельно выполнять весьма сложные мыслительные операции, т.е. решать сложные проблемы, задачи. Предел наступает тогда, когда появляются признаки информационного голода, когда начинает сказываться недостаток жизненного опыта. При появлении первых признаков наступающего предела, необходимо прекратить дальнейшее усложнение задач, ибо, «… нападая на непреодолимые по возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы, и эта неуверенность в нём так укоренится, что надолго замедлит его успехи в ученье. Не одно талантливое, нервное и впечатлительное дитя сделалось тупым и ленивым именно потому, что в нём преждевременными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимых для человека при всяком деле» [33, с. 245].

Кроме того, структура предлагаемых задач должна обеспечивать циклический переход от зрительных образов к их словесно-знаковым аналогам и вновь к образам. Словесное описание процесса, не подкреплённое зрительным опытом, остаётся для ученика комбинацией слов, лишённых смысла или имеющих искажённое содержание. Что возникает в воображении ученика, когда он впервые слышит название предмета, который никогда не видел? Левое полушарие пытается извлечь из памяти признаки предмета, ориентируюсь на мелодику звуков и звукосочетаний, и электронное устройство «оптрон» превращается в воображении ученика в царский трон, а далее его фантазия присвоит значение и звуку «ОП» или вычеркнет его из сознания.

Есть такая категория задач, которые с особым интересом решают все ученики, независимо от того, к какому уровню обучаемости мы их относим. Это задачи, успехи решения которые зависят в основном от способности оперировать чувственными образами, т.е. организовать мысли в форме зрительных представлений.

Примеры таких задач:

Есть 8 одинаковых шаров, которые невозможно отличить друг от друга. В одном из них имеется незначительная пустота. Как только двумя взвешиваниями на рычажных весах найти этот шар?

Есть два стеклянных цилиндрических сосуда без делений – вместимостью 7 и 11 литров. Как налить в них достаточно точно 13 литров жидкости, пользуясь только этими сосудами?

Не имея возможности решать подобные задачи логически – формализованным (репродуктивным) путём, учащиеся используют для их решения своё воображение. Возникает полициклический процесс: правое полушарие порождает гипотезы, левое – на основе своих аналитических способностей осуществляет отбор нужного решения.

Решая подобные задачи, учащиеся используют сформировавшиеся в раннем возрасте способности, которые ещё не утратили при левополушарном обучении, изменяющем стиль восприятия мира с чувственного на преимущественно рассудочный. Необходимо хотя бы сохранить эти способности в процессе обучения, ибо без них не может быть творческой личности.

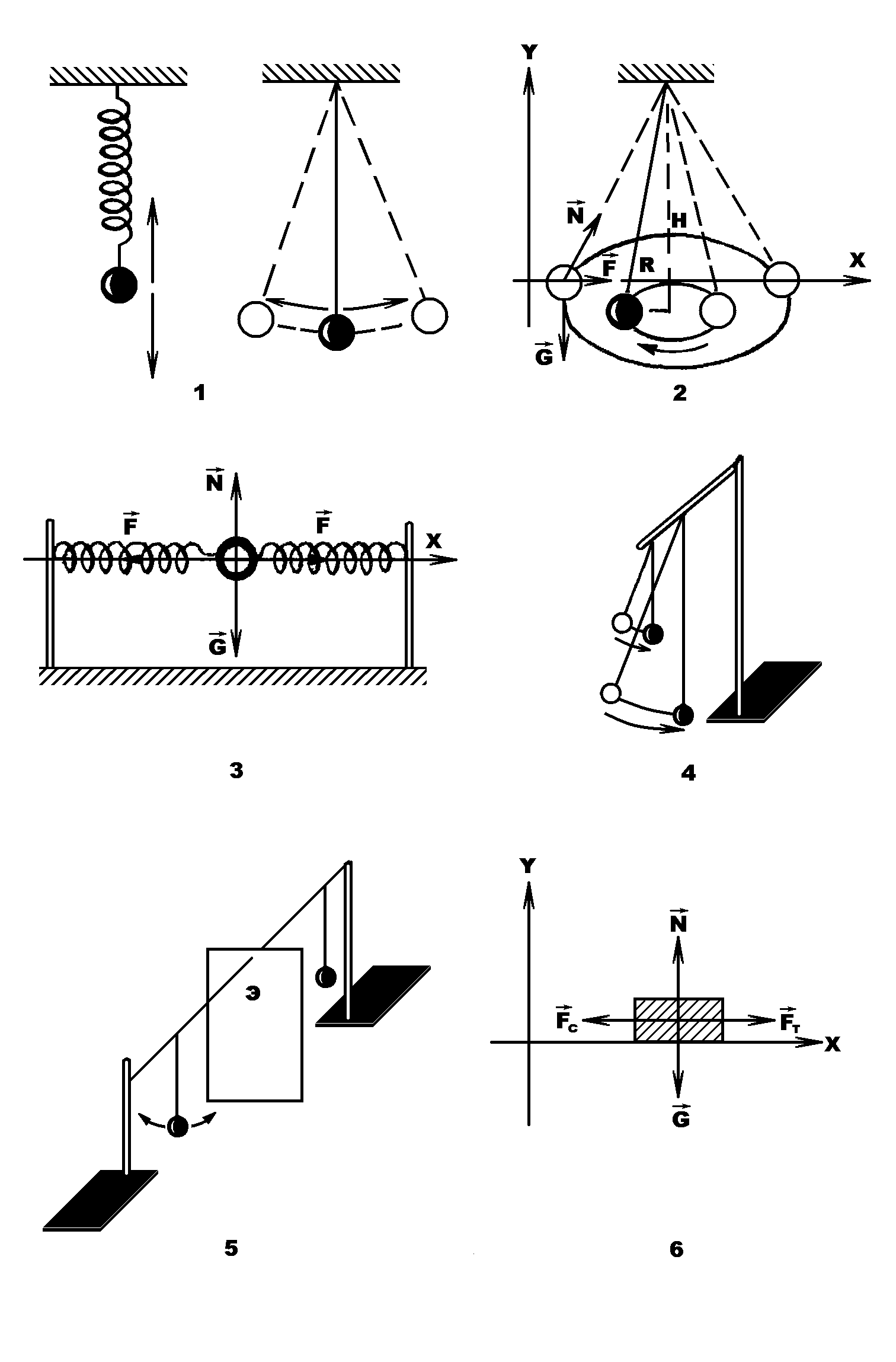

Все задачи, направленные на осмысление изучаемого материала, должны даваться в общем виде без конкретизации условий. Конкретные условия, как правило, отвлекают внимание ученика от основного содержания задачи; кроме того, задача, поставленная в общем виде, предоставляет свободу выбора стратегии мышления, расширяет возможности использования индивидуального опыта. Ниже приводится пример постановки системы задач в общем виде для организации самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на уроках при изучении темы «Механические колебания» (9 класс).

1 урок. Дать силовые, динамические, энергетические характеристики наблюдаемым колебаниям (используется нитяной и пружинный маятники, рис. 10.1) и сделать выводы об особенностях изменения всех параметров.

2-3 урок. На основе наблюдений за движением конического или пружинного маятников (рис. 10.2 и 10.3) построить математическую модель движения и определить зависимость периода от основных физических характеристик колеблющейся системы. На основе только наблюдений за одновременным движением двух нитяных маятников разной длины определить соотношение их длин (рис. 10.4).

4 урок. Решить задачи на выбор:

1. Определить практически ускорение свободного падения.

2. Определить практически радиус кривизны вогнутой сферической поверхности при помощи шарика и секундомера.

3. Описать, как можно определить высоту какого-либо предмета при помощи секундомера.

Рис.10.

Рис.10.

4. Дать ответ в математической форме на вопрос: «Во сколько раз период колебаний нитяного маятника на Луне будет больше, чем на Земле?»

5 урок. На основе экспериментальной установки (рис. 10.5), состоящей их двух нитяных маятников, настроенных в резонанс (одного – скрытого от учащихся экраном), предлагается указать причины периодических изменений амплитуды колебаний у наблюдаемого маятника.

Часть задач, предлагаемых учащимся, направлена на познание сущности наблюдаемого процесса. Другая – на достижение какого-либо искомого практического результата, т.е. на приобретение опыта по практическому использованию этих знаний. Все задачи в той или иной степени содержат элементы неопределённости, в связи с чем в их решении должны присутствовать интуитивные процессы наряду с репродуктивными. Переход к задачам с конкретными условиями целесообразен при детализации уже усвоенного материала или при необходимости привития каких-либо конкретных навыков (навыков измерений, действий над размерностями физических величин и т.д.).

В задачах должна присутствовать необходимость установления разносторонних смысловых связей между новой информацией и ранее приобретённой, т.е. непрерывный анализ и синтез возрастающего объёма информаций как целого.

Формирование осознанных смысловых связей позволяет ученику самостоятельно или при поддержке учителя прогнозировать дальнейшее смысловое развитие материала. На основании чего он способен самостоятельно прийти к новым необходимым понятиям, к установлению новых закономерностей в изучаемом явлении, событии, вопросе. Это будет продукт его умственной деятельности.

Подумаешь, Америку открыл!

Ещё в пелёнках это мы знавали!

А я один, как клад, её открыл

И позабыть уже смогу едва ли.

…………………………………

Она во мне. Я жил, её тая,

Я, стиснув зубы, в муках, на пределе,

Её добыл. Вот истина моя!

Вы ж до сих пор банальностью владели.

Автор этих поэтических строк Евгений Винокуров выражает суть одного из основных принципов, который должен реализовываться в процессе обучения.

Это принцип самопознания истины, при котором ученик, опираясь на присущие только ему скрытые механизмы мышления, проходит свой собственный путь открытия истины. Этот процесс сопровождается преобразованием энграммы памяти, когда в результате перестройки прежних и формировании новых межнейронных связей возникает гармония между прежними и новыми элементами архитектуры его памяти.

Многие убеждены, что без объяснения учителем изучаемого материала обойтись нельзя. Но при этом в памяти ученика мало что остаётся (что отмечалось ранее). Кроме того, объяснение, не соответствующее уровню его мышления, не ведёт к истине, а уводит от истины порой так далеко, что у него пропадает к ней всякий интерес. При таком способе обучения учитель, стремясь объяснить как можно лучше материал, затрачивая при этом значительные усилия, в действительности пытается строить крышу без стен или стены без фундамента, сооружая нелепую фрагментарную архитектуру памяти в головах своих подопечных, ибо среди них всегда есть те, кто что-то не понял, что-то пропустил, не выучил; те, у кого формируются разрозненные знания, о которых К.Д. Ушинский писал: «…Понятия и даже идеи лежат в голове его такими мёртвыми вереницами, как лежат по преданию оцепенелые от стужи ласточки: один ряд лежит возле другого, не зная о существовании друг друга, и две идеи, самые близкие, самые родственные между собой, могут прожить в такой, поистине тёмной, голове десятки лет и не увидеть друг друга» [33, с.296].

Нельзя преподносить истину ученику, она может оказаться для него бесплодной. Необходимо научить его находить истину, тогда она станет основой его убеждений, его мировоззрения.

И, наконец, необходимо учесть, что абстрактно-аналитическое, образное и интуитивное мышление – это компоненты единой распределённой нервной системы, охватывающей оба полушария, обеспечивающей в естественных условиях мыслительную деятельность мозга. Следовательно, изучаемый информационный материал должен стать не предметом для механического запоминания, а инструментом для активизации всех компонентов мышления. Тогда познавательный процесс будет наиболее естественным и эффективным.