- •Полифония

- •Введение Полифония и ее разновидности

- •Контрастная полифония Становление контрастной полифонии

- •Строгое письмо - мелодика

- •Правила строгого стиля

- •Двухголосие строгого письма. Простой контрапункт

- •Свободный стиль. Разновидности контрастной полифонии

- •Условия согласования контрастных мелодий

- •Контрапунктирующий голос

- •Простой и сложный контрапункт

- •Виды сложного контрапункта

- •Двойной контрапункт

- •Имитационная полифония Имитация - состав и параметры

- •Виды имитации

- •Сочинение канона

- •Виды развитых имитационно-полифонических произведений

- •Общее строение фуги

- •Аналитическая схема развития в фуге

- •Типичные черты темы в фуге

- •Противосложение

- •Интермедии

- •Практическая работа над интермедией

- •Строение экспозиционной части фуги

- •Разработочная часть фуги

- •Репризная часть фуги

- •Фуги нетрехчастного строения

- •Двойные и тройные фуги

Сочинение канона

Сочиняя канон на основе начального построения, прежде всего, произвольно выбирают направление и интервал имитации, принимая во внимание то, что эти параметры на протяжении всего канона остаются неизменными. В том, собственно, и состоит «правило, предписание», что все последовательные шаги развертывания канона должны быть аналогичны один другому.

Как и в простой имитации, начальное построение можно назвать темой, а ее повторение во втором голосе - ответом.

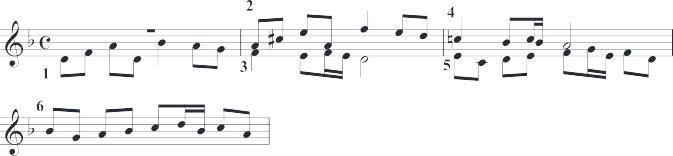

В качестве темы возьмем однотактовый мотив (длительность последнего звука определится в дальнейшем):

![]()

Поставим задачу написать канон в верхнюю квинту. Выпишем тему (1) и ответ (2). Цифры обозначают порядковый номер действия:

Поскольку вся имитация приобретает большую гармоническую естественность, если начало ответа будет основано на мажорной доминанте, повысим звук до и сочиним к ответу противосложение (3):

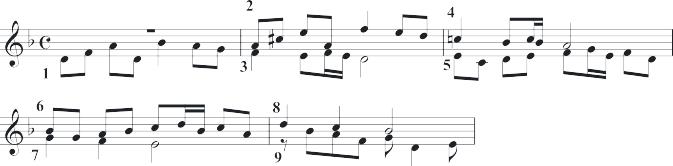

Теперь имитируем противосложение - также через такт и в верхнюю квинту (4):

К ответу на противосложение надо приписать новое противосложение в нижнем голосе (5), а затем имитировать и его в верхнем (6):

Проделаем еще раз такую же операцию (7 – 8) , а к имитации очередного противосложения опять припишем контрапунктирующую мелодию (9):

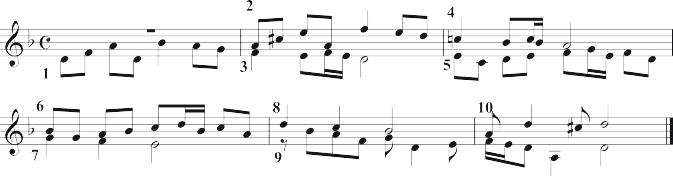

Завершить канон естественнее всего двухголосной каденцией (10), на которую уже не распространяется принцип непрерывной имитации:

Виды развитых имитационно-полифонических произведений

Инвенция (лат. inventio – выдумка, изобретение) – форма небольшого двух-трехголосного имитационного произведения для клавира. Впервые это название еще в ХVI веке Клеман Жанекен использовал для своих хоров, чтобы подчеркнуть некоторые особенности их изложения. Спустя два столетия Бах назвал инвенциями свои двухголосные клавирные пьесы – опять-таки с целью обратить внимание исполнителя и слушателя на какую-либо композиционно-техническую идею (так, например, I инвенция построена на двух мотивах, из которых первый проводится в прямом и обращенном виде – по 18 раз, а второй то и дело меняет свою волнообразную линию на гаммообразную; VIII инвенция построена как канон в двойном контрапункте с Iv = -21 и т.д.).

Инвенция состоит обычно из двух, реже – трех частей, причем каждая начинается простой или двойной, а подчас и канонической октавной или доминантовой имитацией. Окончание первой части модулирует в доминантовую сторону, а в последующих частях развитие вновь приходит к первоначальной тональности. При этом оно идет на основе принципа развертывания, имеющего полифоническое происхождение, а четкое структурное разделение осуществляется тонально-гармоническими средствами, что характерно для гомофонно-гармонического склада. В соединении этих двух начал, возможно, и видел Бах свое открытие, свою «выдумку» .

Симфония (греч. syn - вместе, phone - звук)1 на рубеже XVI-ХVII веков представляла собой инструментальный эпизод в вокально-хоровом произведении кантатно-ораториального склада, в опере. К середине XVП столетия так начали называть вступления к произведениям разных жанров – от сюит до балетов и опер. В 1644 году впервые использовал название «симфонии» для 70 имитационных миниатюр (по 10-15 тактов) знаменитый в свое время композитор и органист С. Шейдт. И.С. Бах назвал симфониями трехголосные клавирные инвенции, вероятно, потому, что в них возникали созвучия полных аккордов (симфония буквально «созвучие»); строение баховских клавирных симфоний аналогично двухголосным инвенциям, поэтому нередко их тоже называют инвенциями.

Ричеркар (итал. ricercare – искать, отыскивать) – более развитая, чем инвенция, имитационно-полифоническая форма инструментальной музыки, и появилась она немного раньше – в ХVI веке. Ричеркар состоял из нескольких разделов (чаще всего от трех до семи), в каждом из которых имитационно развивалась своя мелодическая тема. Бывали и очень простые ричеркары – с произведениями двух-трех тем только в главной и доминантовой тональностях; бывали и очень сложные – из многих тематически самостоятельных разделов, с разнородными имитациями, широким использованием средств сложного контрапункта. Ричеркары писали сначала для лютни, позже для органа, клавира, ансамблей разных инструментов. Постепенное утверждение тематического единства и было процессом становления фуги. Ричеркар Джованни Габриели, датированный 1595 годом, представляет собой первую фугу, дошедшую до нас. В XVIII веке ричеркар, оттесненный фугой, постепенно забывается, хотя в «Музыкальном приношении» Баха (1747) есть трех- и шестиголосный ричекары, имеющие, правда, почти все признаки зрелой фуги (некоторые теоретики на грани XVI и XVП веков полагали, что латинским словом «фуга» И итальянским «ричеркар» обозначается одна и та же форма).

Фуга (в пер. с лат. - бег, бегство, преследование) в XV столетии была названием канона, но «постепенно и незаметно» (В. В. Протопопов) термин был переосмыслен и однозначно закрепился за новой формой имитационно-полифонических сочинений. Произошло это уже в XVП веке. Фуга – наиболее совершенная, стройная, внутренне разнообразная, но цельная, закономерно построенная имитационно-полифоническая форма, высшая из форм, порожденных этим складом. Фрескобальди, Скарлатти, Корелли были «соавторами» принципа кварто-квинтовой (доминантовой) имитации; у Фрескобальди же появляются первые образцы тонального ответа.

Значение фуги в истории европейской музыкальной культуры определяет и то важное место, которое отводится ей в курсе полифонии.