- •Иконографическая программа алтарных росписей московских храмов второй половины XVI века

- •1. Богоматерь на престоле и пророки. Роспись центрального алтаря Благовещенского собора Московского Кремля. После 1547 г.

- •4. «София Премудрость Божия». Роспись центрального алтаря Архангельского собора Московского Кремля. 1564—1565 гг.

- •5. «Великий Вход». Роспись центрального алтаря Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

- •6. Видение Григория Богослова. Деталь. Роспись жертвенника Архангельского собора Московского Кремля.

- •Жертвенник

- •7. Видение Григория Богослова. Деталь. Роспись жертвенника Архангельского собора Московского Кремля. 1564—1565 гг. (в записи XIX в.)

- •8. Три отрока в пещи огненной. Роспись диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

- •9. Видение Григория Богослова. Роспись жертвенника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

- •13. Деяния Архангела Михаила. Роспись диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

- •14. Собор двенадцати апостолов. Роспись диаконника Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

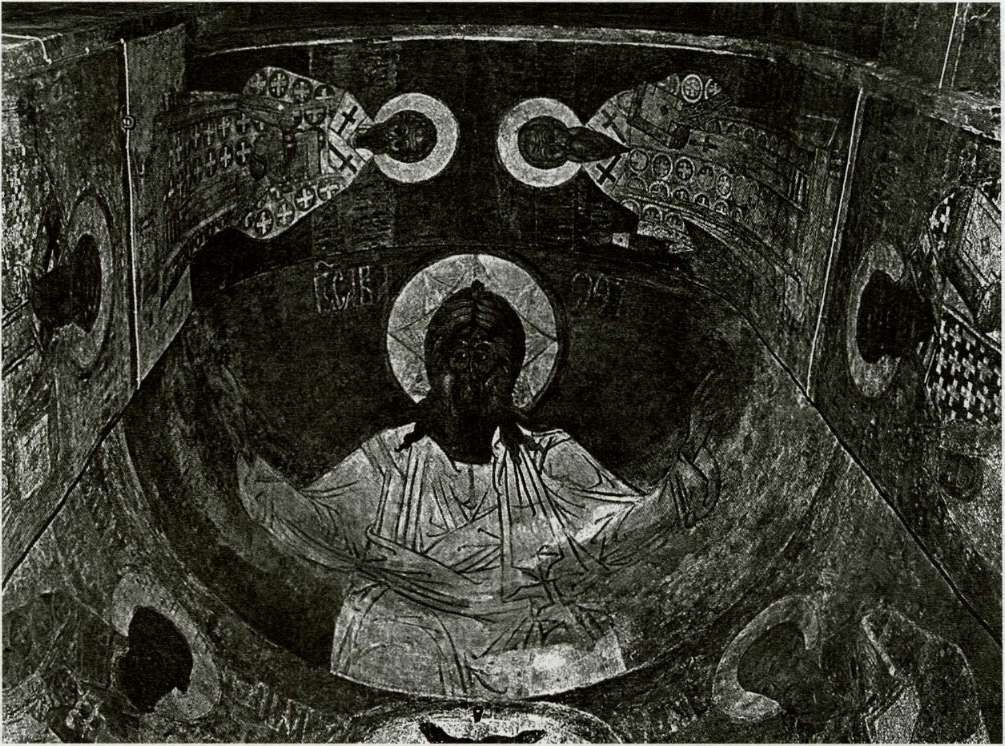

- •15. Господь Саваоф. Роспись конхи диаконника Спасо-Преображенского собора в Ярославле. 1563—1564 гг.

14. Собор двенадцати апостолов. Роспись диаконника Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

Еще одна тема, которая развивается в росписях диаконников соборов Свияжска и Сольвычегод- ска, — тема церкви и апостольского служения. В Успенском соборе Свияжска, не имеющем южной апсиды, всю восточную стену занимает композиция «Собор двенадцати апостолов» («Лоза апостолов») (ил. 14). В верхнем ряду — Спаситель, Богоматерь и Иоанн Предтеча в рост, ниже — в три ряда полуфигуры апостолов в медальонах, образованных завитками побегов с листьями и цветами, отходящих от стебля, окружающего Деису*^). На южной стене — иллюстрация сорок четвертого Псалма «Отрыгну сердце мое», являющаяся иконографическим вариантом композиции «Предста Царица», где Христос в царских одеждах изображен безбородым"4. В Благовещенском соборе Сольвычегодска те же темы представлены композициями: «Апостольские страдания» в конхе апсиды, «Собор семидесяти апостолов» на западной стене и иллюстрацией сорок четвертого Псалма («Поклонение царя Давида перед Богоматерью») на южном склоне свода"5.

15. Господь Саваоф. Роспись конхи диаконника Спасо-Преображенского собора в Ярославле. 1563—1564 гг.

■х

Образ Господа Саваофа, получивший широкое распространение в искусстве XVI в., вызвал полемику, связанную с проблемой изображения Бога Отца, завершившуюся на Большом Московском соборе (1666 г.) запретом этого образа"7. Отождествляя Саваофа с «невидимым Отцом», противники этой иконографии осуждали ее как попытку изобразить саму Божественную природу, «Отец бо не имать плоти». Между тем ни наименование Саваоф (Господь сил), ни изображение Старца (Ветхий деньми) не относится непосредственно к первой ипостаси. Все известные изображения Господа Саваофа в русском искусстве XVI в., как единоличные (юго-восточный купол Благовещенского собора, купол шатровой Покровской (Троицкой) церкви в Александрове, купол церкви Троицы в Вяземах (с голубем), диаконник Спасского собора в Ярославле, свод жертвенника Покровского собора в Александрове, свод диаконника Благовещенского собора в Сольвычегод- ске), так и включенные в композиции «Отечество» (в кремлевском Архангельском соборе, Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, Успенском соборе Свияжска), «Страшный Суд», «Со- престолие», «Великий Вход», «Устюжское Благовещение», — соответствуют «Христу Ветхому деньми» в византийской и русской иконографии

XI—XV вв. Единственным отличием, которое внесла русская иконография Саваофа в образ Ветхого деньми, является замена крестчатого нимба сиянием в виде пересекающихся ромбов синего и красного цвета, что можно объяснить влиянием иконографии Софии Премудрости Божией.

Возвращаясь к анализу изображения «Ветхий деньми»118, следует отметить, что темы Воплощения, Жертвы и Второго пришествия раскрываются через сопоставление этого образа с Эммануилом и Пантократором (в рукописи Евангелия середина XI в., из Национальной библиотеки в Париже, gr. 74, fol. 167). «Ветхий деньми», выделенный большими размерами, изображен между тронными «Христом Пантократором» и «Христом-Эммануилом». В росписях пятиглавых храмов эти образы Христа представлены в куполах"9.

Трудно сказать, с какого времени образ Ветхого деньми стал связываться с Богом Отцом120. Один из ранних примеров такого понимания — композиция «Отечество», вписанная в инициал О (Ошд) в рукописи Евангельских чтений середины XI в. из монастыря Дионисиу на Афоне (Cod. 587, fol. 3 об.)121. Такой же смысл в изображении на русской иконе «Благовещение Устюжское» (начало XII в., ГТГ), где Ветхий деньми во славе, сидящий на херувимах, изображен в небесном сегменте, а от Его благословляющей десницы исходит луч в сторону Богородицы. Рядом надпись: 1С ХС ТРИСВЯТЫЙ ВЕТ- ХЫЙ ДЕНЬМИ»122. Так жБогородицы Форбиотис- сы в Асину на Кипре (слой XIV в.)123.- Большой интерес представляет фреска церкви Панагии тон Халкеон в Салониках (1028), где Ветхий деньми представлен в композиции «Крещение». В его руке текст: СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ (Мф. 3:17)124. В церкви Перивлепты в Охриде (1295), также в композиции «Крещение», Ветхий деньми

Дмитриевский Л. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Казань, 1884. Ч. I. С. I—III.

Внимание к новым сюжетам в русской иконописи привлек дьяк И.М. Висковатый, обратившийся с письменными замечаниями по их содержанию к митрополиту Макарию (см.: Розыск или список о богохульных строках и сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова сына Висковатого в лето 7062 // ЧОИДР. 1858. Кн. 2: Материалы славянские). Этой теме посвящена обширная научная литература, наиболее полный обзор которой приведен в исследовании: Макарий (Веретенников), архим. Собор 1554 г. и его решения // Московский митрополит Макарий и его время: Сб. ст. М., 1996 (далее — Макарий, 1996). С. 202—274. Там же опубликованы материалы Собора 1554 г. (С. 224— 274) и полная библиография работ о митрополите Макарии XVIII — XIX вв. (С. 281—293). Укажем основные работы: Ровинский Д.А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. СПб., 1903. С. 8—9; Кондаков Н.П. Иконография Богоматери: Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1910. С. 210-215; Он же. Русская икона. Прага, 1933. Т. 4. Ч. 2. С. 268- 298; Буслаев Ф.И. Для истории русской живописи XVI в. // Собр. соч.: В 3-х т. СПб., 1910 (далее - Буслаев, 1910). Т. II. С. 333-334; Он же. Ис- изображен в медальоне, но без крестчатого нимба и без монограммы «ИС ХС». Тот же смысл придан изображению Ветхого деньми в алтарном своде церкви Св. Петра в Биело Поле и в церкви Богородицы Перивлепты в Мистре125. В «Ерминии» Дионисия Фурнаографиота в ст. 449 указано: «Блаженный Отец — Ветхий Деньми».

Использование для изображения Бога Отца одного из образов Христа имело оправдание в самом Евангельском повествовании (Ин. 14:8—9), где в ответ на просьбу апостола Филиппа показать Отца, Христос отвечает: «Столько времени Я с вами и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца»126. В тексте речь идет о духовном созерцании в словах и действиях Христа пославшего Его Отца, но изобразительное искусство, используя видимые образы, создает тонкую художественную ткань, позволяющую с помощью метафоры видеть эту реальность. Стремление довести образ до логической завершенности, в данном случае замена крестчатого нимба, присущего воплотившемуся Слову, восьмилучевым сиянием, более соответствующим ветхозаветным или апокалиптическим прообразам, привело к противоположному результату. Однако из этого не следует, что Саваоф понимался в искусстве XVI в. как прямой образ Отца. Как и Пантократор, имя Саваоф, относящееся ко всей Троице, встречается рядом с образом Христа Вседержителя (купольная фреска церкви Успения на Волотовом поле), имя Отец — рядом с Христом Ветхим деньми в композициях «Отечество» и не пишется рядом с Саваофом. Таким образом, искусство XVI в., активно разрабатывая новые иконографии, широко обращалось к византийскому художественному наследию, опираясь на тексты Священного Писания, гимнографии и святоотеческих творений.

Исторические очерки русской народной словесности и искусства // Буслаев, 1910. С. 286—343; Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. СПб., 1910. С. 295—304; Андреев Н.Е. О «деле дьяка Висковатого» // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1932. Т. V. С. 191—241; Он же. Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1935. Т. VII. С. 224— 243; Флоровский Г. Пути русского Богословия. Париж, 1937. С. 24—28; Riabouchinsky V.P. Un toumant dans le developpement de I'iconographie russe au XVI' siecle: ['affaire du diak Viskovatov// Russie et Chr6tiente. 1948. № 3—4. P. 1 — 16; Успенский Jl.A. Богословие иконы православной Церкви. Париж, 1989 (далее - Успенский, 1989). С. 239—274; Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. M., 1972 (далее — Подобедова, 1972); Сирабышов В.Д. Иконографическое содержание заказных икон митрополита Макария // Вопросы искусствознания. 1993. № 4 (далее — Сарабмтов, 1993). С. 243—285; Он же. Символико-аллегори- ческие иконы Благовещенского собора и их влияние на искусство XVI п. // Благовещенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1999. С. 165—200; Маркина Н.Ю. «Четырехчастная» икона в контексте богослужебного чина // Восточнохристианский храм: Литургия и искусство. М., 1994 (далее — Маркина, 1994). С. 270— 287: Грсим И. Иван Михайлов Висковатый. M., 1994; Лифшиц Л.И. Кто такие «галатские еретики» // ДРИ: Русское искусство позднего средневековья: XVi век. СПб., 2003 (далее - Лифшиц, 2003). С. 166—177.

Буслаев. 1910. С. 333.

Напр., «Достойно есть», «Единородный Сыне», «Приидите людие», «Во гробе плотски», «Благословенно воинство».

Макарий, 1996. С. 232.

Эта точка зрения наиболее прямо выражена в работе прот. Г. Фло- ровского, той же позиции придерживаются Н.Е. Андреев и Л.А. Успенский (См. примеч. 2).

1 Лифшиц, 2003. С. 171. В докладе «Реминисценции искусства эпохи Палеологов в русской живописи XVI в.», прочитанном Л.И. Лифшицем на конференции «Русское искусство Позднего Ссредневековья — XVI в.» (ГИИ. Москва, 12—14 января 2000 г.), автор представил широкую панораму византийских иконографических мотивов, лежащих в основе «пререкаемых» сюжетов макариевских икон.

» Подобедова, 1972. С. 59-68.

' Толстая Т. В. Изображение преподобных на алтарных преградах русских храмов XV—XVII вв. // Искусство Древней Руси: Проблемы иконографии). М., 1994. С. 23—44; Смирнова Э.С. Образ монашества в русской живописи второй половины XIV в. //ДРИ: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 74-75.

10 Зонова О. В. О ранних алтарных фресках Успенского собора // Успенский собор Московского кремля: Материалы и исследования. М., 1985. С. 69-86.

" Попов Г.В. Роспись конца XV в. в Воскресенском соборе Волоколамска// ПКНО. 1977. С. 237-244.

12 См.: Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911 (далее — Георгиевский, 1911); Нерсесян Л.В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. М., 2002 (далее — Нерсесян, 2002).

Walter С. Art and ritual of the Byzantine Church. London, 1982 (далее - Walter, 1982). P. 185, 193-196.'

Христос-Архиерей, причащающий апостолов, изображен в сцене «Причащение апостолов» в росписях церквей Никиты под Скопье (ок. 1320), Николая Орфаноса в Салонике (вторая четверть XIV в.), Христа Пантократора в монастыре Дечаны (1335—1350) (сцена помещена не на стене, а в конхе центральной апсиды). Богоматери в Матей- че (1356—1360), Св. Георгия в Полошко (ок. 1370), в церкви монастыря Раваница (1381). См.: Walter, 1982. Р. 216-217; Papamastorakis Т. The Representation of Christ as the Great Arch-priest // DXAE. 1991. 4, 12. P. 67—68; ГабелиЬ С. Манастир Лесново. Београд, 1998 (далее — ГабелиЬ, 1998). С. 68—69; Квливидзе Н.В. «Великий Архиерей Иисус Христос» // ПЭ. М., 2004. Т. VII. С. 451-452.

Георгиевский, 1911. Не соглашаясь с таким объяснением, В.Г. Пуц- ко какой-либо иной интерпретации не предлагает.

Джурич В. Византийские фрески: Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. М., 2000 (далее — Джурич, 2000). С. 42; Грозданов U., Хадерман-Мисгвиш Л. Курбиново. CKonje, 1992. С. 53—54.

Stylianou А. & J. The painted churches of Cyprus. Nicosia, 1997 (далее — Stylianou, 1997). P. 183 (схема росписи).

Underwood P. The Kariye Djami. London, 1967 (далее — Underwood, 1967). Vol. I. P. 192-201.

" Вздорное Г.И. Фрески церкви Спаса на Ильине. С. 117—128; Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV—XV веков. М., 1987 (далее — Лифшиц, 1987). С. 502 (схема росписи и перечень изображений); Он же. Фрески Феофана Грека в Троицком приделе церкви Спаса на Ильине улице // ДРИ: Византия, Русь, Западная Европа: Искусство и культура. СПб., 2002. С. 269—287.

2(1 Наиболее популярным является объяснение этого образа Андреем Кесарийским в толковании на Апокалипсис: «Принесенный в жертву за нас в эти последние времена. Он, однако древний, точнее — Он вечный, свидетельство чему Его белые волосы». Также истолковывает этот образ Михаил Хониат: «Белые волосы означают вечность. Говорят, они появились с Ним, Который был с начала, с Ветхим Деньми; и, однако, Он, принесенный за нас в жертву, — Младенец в Воплощении». См.: Квливидзе Н.В. Ветхий Денми // ПЭ. М„ 2004. Т. VIII. С. 54-55.

21 Об изображении Ветхого деньми в алтарном пространстве см.: Пивоварова Н.В. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде: Иконографическая программа росписи. СПб., 2002. С. 34—37. Ветхий деньми изображен в восточной части свода перед алтарем церкви Св. врачей в Кастории (конец XII в.), в конхах апсид церквей в Эвбее (XIII в.).

В конхе апсиды жертвенника изображен Христос-Архиерей за престолом, над сенью престола — Святой Дух в виде голубя в медальоне, над которым в овальном сиянии — Христос Ветхий деньми с двумя огненными серафимами по сторонам. Это изображение можно трактовать как Троицу. (См.: Dufrenne S. Les programmes iconographiques des eglises byzantines de Mistra. Paris, 1970 (далее — Dufrenne, 1970). P. 32—33. Подобная троическая композиция представлена на своде алтаря в церкви Св. Петра в Биело Поле (1320), где изображено Вознесение. Над мандорлой с возносящимся Христом — Святой Дух в ромбовидном сиянии, вершина которого соединяется с ромбом, вписанным в круглую славу. Внутри ромба — сидящий на престоле Ветхий деньми и расположенный по правую руку от него престол в виде трона со спинкой, на котором находятся орудия страстей, то есть Этимасия. По сторонам славы — створки небесных врат, охраняемые херувимами (см.: Джурич, 2000. Ил. нас. 483.).

Самый ранний пример — синайская икона Богоматери Кикской конца XI — начала XII в. О ветхозаветных прообразах и иконографии Богоматери с пророками см.: Этингоф О.Е. Образ Богоматери: Очерки византийской иконографии XI—XIII веков. М., 2000. С. 177—204.

Об иконографии Богоматери с пророками в храмовых росписях, а также библиографию по этому вопросу см.: Миланович В. «Пророци су те наговестили» у Печи // Архиепископ Данило 11 и же го во доба. Београд, 1991 (далее - Миланович, 1991). С. 409-424.

Ерминия, или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом // Труды Киевской Духовной академии. 1868. Т. 111. С. 434. «Богоматерь Воплощение с пророками» изображена в куполе экзонартекса Кахрие Джами в Константинополе (см.: Underwood. 1967. Vol. I. P. 55—56); «Богоматерь с младенцем и пророки» представлены на стенах и сводах нартексов церквей Богородицы Левишки в Призрене (см.: ПаниЬ Д.. БабиЬ Г. Богородица Лэевишка. Београд, 1975. С. 138—139); Успения в Грачанице (см.: Toduh Б. Грачаница: Сликарство. Београд; Приштина, 1988 (далее — Toduh, 1988); Богородицы в Пече (Миланович, 1991. Сл. 1—5); в куполе нартекса церкви Св. Николая монастыря Иошаница в Сербии (Джурич, 2000. С. 290—291).

2,1 Миланович, 1991. С. 415, примеч. 35.

" Орлова М.А. Фрески Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля //ДРИ: Монументальная живопись XI—XVII вв. М„ 1980. С. 305-316.

11 О формировании этой традиции см.: Квливидзе Н.В. Суббота Акафиста или Похвала Богоматери: К вопросу о происхождении русской иконографии византийского праздника // Византия и Запад (950-летие схизмы христианской Церкви, 800-летие захвата Константинополя крестоносцами): Тез. докл. XVII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2004. С. 81—85. Об иконографии Похвалы см.: Сарабьянов В.Д. «Похвала Богоматери» в русской иконографической традиции // Искусство христианского мира. М., 1996. С. 41—51; Сали- кова Э.П. Сложение иконографии «Похвала Богоматери» в русском искусстве XV—XVI веков // Гос. ист.-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»: Материалы и исслед. Вып. XI: Русская художественная культура XV—XVI веков. М., 1998. С. 69-80.

2" Михельсон Т.Н. Живописный цикл Ферапонтова монастыря на тему Акафиста//ТОДРЛ. М.-Л., 1966. Т. XXII. С. 148-157; Серебрякова М. С. Традиция исполнения Акафиста Богородице и стенопись Ферапонтова монастыря // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. XLIV. С. 435—440; Нерсесян, 2002. С. 32-39.

Качалова И.Я., Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского Кремля: К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1990 (далее — Качалова, Маясова, Щенникова, 1990). С. 25.

Малков Ю.Г. Стенопись собора Рождества Богородицы на Возми- ще в Волоколамске (предварительная публикация) //ДРИ: Исследования м атрибуции. СПб., 1997 (далее — Малков, 1997). С. 276.

Анкудинова Е.А., Мельник А.Г. Спасо-Преображенский собор в Ярославле. М., 2002 (далее — Анкудинова, Мельник, 2002). С. 51. Ил. 24.

Сарабьянов В.Д. Программа росписи Покровского шатра Александровской слободы // Александровская слобода: Материалы науч.-практ. конф. Владимир, 1995. С. 44—45.

Квливидзе Н.В. Новооткрытые фрески алтаря церкви Троицы в Вяземах // Florilegium: К 60-летию Б.Н. Флори. М., 2000 (далее — Квливидзе, 2000). С. 104-105.

Rogov A. Alexandrov. Leningrad, 1979. P. 58.

РетковскаяЛ.С. Смоленский собор Новодевичьего монастыря. М., 1954 (далее — Ретковская, 1954). С. 18.

См.: Лосева О.В. Русские месяцесловы XI—XIV веков. М., 2001 (далее — Лосева, 2001). С. 107—108; Фет Е.А. Слова на Покров // Словарь книжников и книжностей Древней Руси. Л., 1987. Вып. I. С. 421—423.

Композиция расположена на западной стене северного рукава креста. См.: Лазарев В.Н. Снетогорские росписи // Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись: Ст. и исслед. М., 1970. С. 160, 162; Лиф- шицЛ.И. Программа росписи Снетогорского монастыря // Вопросы русского и советского искусства: Материалы науч. конф. ГТГ. 1972— 1973 гг. М„ 1974. Вып. 3. С. 20-50.

Композиция расположена в центре западной стены на хорах, где находился придел Покрова Богоматери. См: Ковалева В.М. Росписи в новгородской церкви Федора Стратилата // Средневековое искусство: Русь. Грузия. М., 1978. С. 145—157; Лифшиц, 1987. С. 511 (схема и перечень изображений).

Нерсесян, 2002. С. 28.

Как правило, имена царей не надписываются, либо называется первая супруга императора Льва Мудрого, благочестивая царица Фео- фано (напр., в рассматриваемой иконе из ГРМ).

Алпатов В. Сокровища русского искусства: XI—XVI вв. М., 1971. Ил. 208. Цветное воспроизведение см.: «Пречистому образу Твоему поклоняемся»: Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб., 1995. № 76. С. 134—135. Об иконографии Покрова см.: Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода: Середина XIII — начало XV века. М., 1976 (далее - Смирнова, 1976). С. 222—227; Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода: XV век. М., 1982 (далее — Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982). С. 210—211.

Kaster G. Romanus der Melode von Konstantinopel // LCI. Rome; Freiburg; Basel; Wien. Bd. 8. S. 279-280.

«Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица превечнаго Бога» (Минея. 1 октября. Кондак третьего гласа).

Сизов Е.С. Храм Архангела Михаила на Соборной площади Кремля //Архангельский собор. М., 2002. С. 67—102.

Изучению византийской иконографии Софии Премудрости Божи- ей и русской редакции сюжета, получившей название новгородской, посвящена обширная литература. Основные работы: Флоровский Г. О почитании Софии Премудрости Божией в Византии и на Руси //Альфа и Омега. М., 1995. № 1(4). С. 145—161; MeyendotffJ. L'iconographie de la Sagesse divine dans la tradition byzantine // CA. Paris, 1959. T. 10. P. 259— 277; Яковлева A.M. «Образ мира» в иконе «София Премудрость Бо- жия»// ДРИ: Проблемы и атрибуции. М., 1977. С. 388—404; Аверин- цев С.С. Премудрость в Ветхом Завете // Альфа и Омега. М., 1994. № 1(4). С. 25—38; Квливидзе Н.В. Икона Софии Премудрости Божией и особенности новгородской литургической традиции в конце XV века // Сакральная топография средневекового города: Известия Института христианской культуры средневековья. М., 1998. Т. 1. С. 86—99 (там же библиография вопроса). В основе сюжета — стих из книги Притч Соломона: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Притч. 9:1—6)

Toduh, 1988. С. 144—145. Над ветхозаветными композициями изображены сцены протоевангельского цикла.

О программах росписи погребальных капелл см.: Babic G. Les chapelles annexes des 6glises byzantines: Fonction liturgique et programmes iconographiques. Paris, 1969. Деисус — одна из композиций, наиболее часто изображающихся над местами погребений, например в Мартири- евской паперти Софийского собора в Новгороде (1144). См.: Штен- дер Г.М. «Деисус» мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде // ДРИ: Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 77—92; в апсидах погребальных капелл — в церкви Богоматери Пам- макаристос (1315—1321) в Константинополе (Belting Н., Mango С., Мои- riki D. The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul. Washington, 1978. P. 72—73); в церкви Одигитрии (Афендико) (1313—1322), Сив. Фсодоров (1400) в Мистре (Dufrenne, 1970).

4" Подобедова, 1972. С. 47-52; Маркина, 1994. С. 270-285.

50 Наиболее полным обзором иконографической программы росписи остается работа Д. В. Айналова: Айналов Д. В. Фресковая роспись храма Успения Богородицы в Свияжском мужском Богородицком монастыре. М., 1906 (далее — Айналов, 1906). В 1980-е гг. под руководством художника-реставратора И.П. Ярославцева велась реставрация живописи. По материалам реставрационных работ опубликована статья: Кочетков И.А. Росписи Успенского собора Свияжска: Реставрация и исследования // ДРИ. М., 1980. С. 370—378. Несколько фрагментов фресок и схемы росписи см.: Немтинова В. Ностальгия по красоте: Стенопись Успенского собора мужского Богородицкого монастыря в Сви- яжске // Казань, 2000. № 2—3. С. 170—179; часть икон из иконостаса Успенского собора хранится в фондах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань, 2000. С. 180—181). Отдельным циклам росписи посвящены работы Н.В. Квливидзе: Квливидзе Н.В. Апокрифы об Успении Богоматери в московской живописи XVI в.: Циклы Успения Богоматери в Успенском соборе Свияжского монастыря и Покровском соборе Александрова (в печати); Она же. Библейская иконография в русских росписях 16 в.: К проблеме интерпретации сакрального пространства // Иеротопия: Исследование сакральных пространств: Материалы междунар. симп. М., 2004. С. 154-156.

sl В этом месте проходит вставка позднего штукатурного грунта, затрудняющая идентификацию предмета. Д.В. Айналов определяет изображение как «дискос, покрытый звездицей» (Айналов, 1906. С. 29).

О влиянии чина литургии на иконографию см.: Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. М., 2001 (далее — Покровский, 2001). С. 373—375; Stefanescu I.D. L'Illustration des Liturgies dans l'art de Byzance et de TOrient. Paris, 1936. P. 71—77, 189-191; Taft R.F. The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and Other Pre-anaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom. Roma, 1975 (далее - Taft, 1975); Walter, 1982. P. 200-221; Успенский Н.Д. Византийская литургия (историко-литургическое исле- дование) // Богословские Труды. М., 1982. Т. 23 (далее — Успенский, 1982). С. 5-58.

Grabar A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures // DOP. 1954. Vol. 8. P. 163-199.

Walter, 1982. P. 218; Constantinidis E.C. The Wall Paintings of the Pana- gia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly. Athens, 1992. Vol. 1. P. 79.

Toduh Б. Старо Нагоричино. Београд, 1993. С. 95.

БабиЬ Г. Крал>ева црква у Студеници. Београд, 1987. С. 68—69.

Toduh, 1988. С. 139.

51 БабиЬ Г. Литурги]ске теме на фрескама у Богородичино] цркви у Печи // Архиепископ Данило II и н>егово доба. Београд, 1991. С. 377— 389. Вокруг медальона с Христом Пантократором в куполе надпись: «Г(оспод)ь с небес(е) на землю призре слышати вьздыхание окован- ныхь и раздрешити с(и)ни оумерыиьвление — вьзвестити вь Сионе име Г(оспо)дне — и хвали его вь Иерусалиме» (Пс. 102:19—21). На западной стороне — престол под балдахином с висящим сосудом для мирра, на престоле лежит закрытое Евангелие, копие и свернутый литургический свиток, по краю которого читается слово «Аминь». От престола двумя процессиями идут по шесть ангелов-диаконов срипидой, дарохранительницей, воздухом на плече, покрытым потиром и дискосом с Агнцем, а также с сосудом для'воды. На восточной стороне — престол без балдахина, на нем лежит Ангец, прикрытый покровцом, под звездицей, которому поклоняются архангелы в придворных одеждах, Агнца осеняет херувим с двумя восьмиконечными рипидами.

Покровский, 2001. С. 374. Рис. 126.

МарковиН М. Програм живописа у куполи // Зидно сликарство Де- чана. Београд. 1995. С. 99-102. Ил. 2, 3.

" ГабелиЬ, 1998. С. 55-57.

См. примеч. 14.

В настоящее время датируется серединой — второй половиной XIV в. (The Treasures of Mount Athos. Athens, 1974-1979. 1. P. 317, 319).

bypuh В. Раванички живопис и литурпф // Манастир Раваница: Споменица о tuecToj стогодишници. Београд, 1997. С. 53—67.

В жертвеннике церкви Богоматери Перивлепты (1350—1380) и в центральной апсиде Пантанассы (1428) в Мистре (Dufrenne, 1970. Р. 25— 26, 32). См. примеч. 20.

" Грозданов Ц. Из иконографщ'е Марковог манастира // Зограф. 1981. Бр. П. С. 83-87. Ил. 3 на с. 88.

67 В алтаре церкви Св. Николая (1560) в афонской Лавре, в апсиде собора Гелатского монастыря в Грузии, фрески XIV в. (?). (В верхнем регистре росписи — «Небесная литургия», в среднем — «Евхаристия», в нижнем — «Служба святых отцов». Ил. см.: Die Kunst des alten Georgien. Leipzig, 1977. S. 183, 185).

68 Наиболее полный обзор памятников приведен в исследовании иконографии Великого входа: Tao^avr] Т.П. Н цеуоЛт! еюобод oxr|v eixovoYpaqna. ©EooaXovixri, 1997.

" См. примеч. 20. Аналогично изображается Евхаристия в западноевропейском искусстве: таинство совершает Христос-священник или изображается Божественная десница, а также сослужащие ангелы. См.: Vloberg М. VEucharistie dans l'art. Grenoble; Paris. 1946.

ЪуриИ В. Марков манастир // ЗЛУ. 1972. 8.

Walter, 1982. P. Ill; Idem. Biographical Scenes of the Three Hierarhs // REB. 1978. Vol. 39. P. 233-260.

12 Лосева. 2001. С. 61.

Смирнова, 1976. С. 222-227.

Квливидзе, 2000. С. 108-114.

Стоглав. СПб., 1863 (далее — Стоглав, 1863). С. 65.

См.: Джурич В.И. Портреты в изображениях рождественских стихир // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Искусство и культура: Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 244— 255.

В росписях — см.: Удралова Н.В. Роспись Благовещенского собора в СольвычеГодске // ДРИ: Художественные памятники русского Севера. М., 1989 (далее - Удралова, 1989). С. 193—202; Зонова О.В. Стенопись Успенского собора Московского Кремля // ДРИ: XVII век. М., 1964 (далее — ДРИ, 1964). С. 122. По мнению О.В. Зоновой, композиция «Великий вход» впервые могла быть представлена в стенописи Успенского собора, выполненной в 1513—1515 гг., и затем повторена при возобновлении росписей в 1642—1643 гг. Композиция воспроизведена в: Толстая Т.В. Успенский собор Московского Кремля. М., 1979. Ил. 44; Саликова Э. Настенные росписи церкви Ризположения // Государственные Музеи Московского Кремля / Материалы и исслед. М., 1980. Вып. III. С. 144-146.

На иконах — см.: икона первой половины XVII в. «Да молчит всякая плеть человеча» (Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог ГТГ. 1963. Т. 2 (далее — Антонова, Мнева. 1963). № 1012. Цветное воспроизведение см.: София Премудрость Божия: Выставка русской иконописи XIII—XIX веков из собраний музеев России. М., 2000 (далее — София Премудрость Божия, 2000). № 71. С. 213. На парной к ней иконе «Иже херувимы» изображена Небесная литургия с Христом — Архиереем (Антонова, Мнева, 1963. № 1013).

Успенский, 1982. С. 37.

Лифшиц, 1987. Сцены Поклонения жертве: С. 496, 504, 512, 513, 520, 521. Циклы страстей: С. 500, 508.

Этой теме посвящена статья А.С. Зверева: Зверев А. С. Тема страстей Христовых и литургия в росписи церкви Богородицы Перивлепты в Мистре // Искусство христианского мира. М., 1999. Сб. III. С. 52—57. В «Толковании» Николая Кавасилы вновь яркую образность получает рассмотрение литургии как голгофской жертвы, которое было свойственно древней церкви. Наиболее выразительным примером такого «живописного» символизма в истолковании божественной службы как страданий Христа являются «Тайноводственные беседы» Федора Моп- суестийского (до 392). См.: Taft, 1975. Р. 35—36; Успенский, 1982. С. 20— 22.

Скабалланович М. Рождество Пресвятыя Богородицы. Киев, 1915. С. 54-55, особенно 64-87.

Тропари третьей песни второго Канона. Скабалланович М. Введение во храм Пресвятыя Богородицы. Киев, 1916. С. 59—61.

Композиция основана на рассказе патерика, в котором описано, как благочестивому монаху Евлогию было открыто, что во время богослужения в храме вместе с монахами присутствуют ангелы. См.: Квливидзе Н.В. «Видение Евлогия» в росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря: К проблеме интерпретации // К 500-летию создания фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре: Русское и поствизантийское искусство рубежа XV—XVI вв.: Тез. докл. междунар. конф., Ферапонтово—Кириллов, 2002. М., 2002. С. 11 — 14.

Церкви Св. Апостолов в Пече (ок. 1260); Богоматери Одигитрии в Пече (до 1337); Св. Николая в Люботене (ок. 1348); Пантократора в Дечанах (до 1350); Маркова монастыря (1376—1381).

Исключением является сцена «Заклание Младенца Василием Великим» в росписи жертвенника церкви Успения в Мелетово (1465).

Милковик-Пепек П. Делото на зографите Михаило и Eyraxnj. CKonje, 1967.

ПоповиЙ Б. Програм живописа у олтарском простору // Зидно сли- карство Дечана. Београд. 1995. С. 87.

Квливидзе, 2000. С. 107-108.

" Качалова, Маясова, Щенникова, 1990. С. 26.

Подробный анализ этого сюжета в росписях XVI в. см. в ст.: Квливидзе, 2000. Греческая рукопись «Толковой службы», украшенная миниатюрами, 1600 г., из Ватиканской библиотеки, была издана Анджело Май (Mai A. Nova patrum bibliotheca. Rome, 1853). Н.В. Покровский описал этот сюжет, представленный в росписях жертвенника церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (конец XVII в.): Покровский Н.В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890 (далее — Покровский, 1890). С. 134—140. Об изображении архангела Михаила, изгоняющего демонов см.: Gabelic S. The Archangelos Xorinos, or the Bani- sher// DOP. 1996. № V. P. 359.

См.: Горский A.B. Греческая литургия в картинках // Сб. Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее: 1866. М., 1866. С. 117—118. Рукописи указаны Н.В. Покровским: Покровский, 1890. С. 268.

ОР ГИМ. Син. 686. Л. 293.

Надписи воспроизведены в ст.: Дмитриев Ю.Н. Стенопись Архангельского собора Московского кремля (материалы к исследованию) // ДРИ: XVII век. М., 1964. С. 155. Источник надписей остался автору неизвестен.

"Антонова, Мнева, 1963. № 1053.

Скабалланович М. Толковый типикон. Киев, 1915. Вып. 111. (Репр. изд.: М„ 1995). С. 50-71.

Там же. С. 51.

Писания свв. отцев и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1856. Т. II. С. 510—517; СПб., 1857. Т. III. С. 274-276.

Икона «София премудрость Божия со сценой преломления хлеба апостолом Петром и Похвалой Богоматери» середины XVI в. из ГММК (София Премудрость Божия, 2000. С. 328. № 120); икона из Сольвыче- годского музея «Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Похвала Богородицы», конец XVI — начало XVII в. (Искусство строгановских мастеров. М., 1991. С. 60—61. № 24); четырехчастная икона из ГТГ «О Тебе радуется», «Акафист», «Похвала», «Преломление хлеба апостолом Петром», XVII в., ГТГ (Антонова, Мнева, 1963. № 1042); икона «София премудрость Божия со сценой преломления хлеба апостолом Петром и Похвалой Богоматери», вторая половина XIX в., ГТГ (София Премудрость Божия, 2000. С. 330. № 121).

София Премудрость Божия, 2000. С. 330. № 121; Музей имени Андрея Рублева: Из новых поступлений: 1993—2003. М., 2004. С. 4. Ил. на с. 7.

т Нерсесян, 2002. С. 44-45.

101 Стоглавый собор называет дьяконник «кутейником», следовательно, существовала прочная традиция поминального назначения южного помещения алтаря. См.: Стоглав, 1863. С. 59.

1112 В конхе апсиды находилось изображение Богоматери Знамение. Первоначальная живопись не сохранилась. Имеющаяся в настоящее время роспись выполнена по штукатурке XIX в. Поновительская живопись в Кирилловской церкви, в том числе в диаконнике, не только сохраняет иконографию, но и повторяет древний рисунок. См.: Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XV вв. М., 1973. С. 32, 83; Дорофиенко И.П., Редько П.Я. Раскрытие фресок XII в. в Кирилловской церкви Киева //ДРИ, 1980. С. 45—51; Блиндерова Н.В. Житие Кирилла и Афанасия Александрийских в росписи Кирилловской церкви Киева // ДРИ, 1980. С. 52-60; Салько Н.Б. Живопись Древней Руси XI - начала XIII века. Л., 1982. С. 108-109.

Малков, 1997. С. 271-273.

11,4 Качалова, Маясова, Щенникова, 1990. С. 34.

ш Михельсон Т.Н. Три композиции на тему «Собор трех святителей» в росписях Ферапонтова монастыря: Истоки иконографии // ДРИ, 1980. С. 324-342.

"*' Ретковская, 1954. С. 9.

107 Циклу архангела Михаила в византийском искусстве посвящено фундаментальное исследование: ГабелиИ С. Циклус Архангела у визан- TnjcKoj уметности. Београд, 1991. В русских памятниках деяния архангела Михаила представлены в клеймах южных врат Рождественского собора в Суздале (конец XII в.); на иконах «Архангел Михаил с деянием» (ок. 1399) из Архангельского собора Московского Кремля и «Архангел Михаил с деянием» XV в. из ЦМиАР; на фресках Архангельского собора (1652—1666), повторяющих программу XVI в.; в миниатюрах Егоровского сборника (РГБ, Егоровское, № 1844. Сказания о чудесах архангела Михаила. 1560-е) ; на иконе «Чудо Архангела Михаила в Хо- нех с деянием», 1633—1639 гг. из ГММК (см.: Меняйло В.А. Храмовый образ собора во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех в Московском Кремле // Московский Кремль: Филимоновские чтения. М., 2004. Сб. 1.С. 116-137).

"" «Три отрока в печи» изображены в диаконнике Осиос Лукас (1020-е); в жертвенниках церквей Апостолов в Пече (ок. 1260) и Федора Страти- лата на Ручью в Новгороде (1380-е).

109 См. примеч. 33. Стоглав, 1863. С. 59. В связи с этим диаконник в Стоглаве называется «кутейником». В нишах диаконников, как и в жертвенниках, изображается «Поклонение Жертве» (Московские Благовещенский и Смоленский соборы).

1,0 В нижнем ярусе росписи диаконника Архангельского собора сохранились фрески XVI в. На западной стене — «История Уара, Клеопатры и Иоанна». На северной стене — Притча о богатом и Лазаре: «Лоно Авраамово», «Пир богатого», «Смерть богатого», «Богатый в аду», «Смерть Лазаря». На южной стене слева направо: «Прощание князя с семьей» (сюжет основан на «Повести о смерти Василия III» в «Царском летописце» и в «Степенной книге»), «Суд неправедный». См.: Сизов Е.С. Датировка росписи Архангельского собора Московского Кремля и историческая основа ее сюжетов //ДРИ, 1964. С. 160—175. Эти сцены Т.Е. Самойлова интерпретирует как иллюстрации канона на исход души. См.: Самойлова Т.Е. Росписи XVI в. в усыпальнице Ивана Грозного//Троицкие чтения: 1997. Большие Вяземы, 1998. С. 111 — 121.

"' О росписи диаконника церкви в Вяземах см.: Квливидзе, 2000. С. 114-125.

Добиаш-Рождественская О.А. Культ святого Михаила. Пг., 1917.

Эта иконография, известная на Балканах, впервые в русском искусстве представлена на новгородской таблетке из Софийского собора конца XV в; (Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. С. 315). В XVI в. она получила распространение в монументальной живописи (Благовещенский собор), иконах (ГРМ), миниатюрах рукописей (Лицевой свод). В основе образа — слова Христа: «Я лоза истинная, вы же рождие» (Ин. 15:5). Исходя из содержания текста пятнадцатой главы, в которой Христос дает апостолам заповедь любви, композиция называется еще «Союзом любви связуемы апостолы».

Айналов, 1906. С. 12. Та же композиция на иконе ЦМиАР, XVI в. (София Премудрость Божия, 2000. № 83. С. 239).

1,5 Удралова, 1989. С. 193—202. Роспись датируется 1601 г. Большая часть фресок находится под записью, и, возможно, после раскрытия всего монументального ансамбля датировка может быть уточнена. Сцена «Апостольские страдания», впервые представленная в росписи

Сольвычегодска, становится популярной в искусстве XVII в. — иконы ЯХМ, ГММК.

Анкудинова, Мельник, 2002. На южной грани юго-восточного столпа находилась композиция «Три отрока в пещи».

Основные работы, посвященые этой проблеме: Gerstinger Н. Uber Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzantinisch-slavischen Trinitatsdarstellungen des sogenannten Synthroni- und Paternitas Typus // Festschrift W. Sas-Zaloziecky Zum 60. Geburtstag. Graz, 1956; Ретковская Л.С. О появлении и развитии композиции «Отечество» в русском искусстве //Древнерусское искусство XV — начала XVI веков. М., 1963. С. 235—262; Papadopoulos S.A. Essai d'interpr6tation du th£me icono- graphiquede la PaternM dans I'art byzantin//CA. 1968. Vol. 18. P. 121 — 136; Onasch K. Ketzergeschichtliche Zuzammenhange bei der Entstehung des anthropomorphen Dreieinigkeits-Bildes der byzantinisch-slavischen Ortho- doxie // Byz. Slav. Praha, 1970. XXXI, 2 (A). S. 229-243; Успенский Л.A. Большой Московский собор и образ Бога Отца // Успенский, 1989. С. 315-352.

1,8 См. примеч. 18.

'"Три образа Христа представлены в куполах церкви Богоматери Елеусы в Велюсе (1085—1093); Пантократор, Ветхий деньми, Эммануил и Христос-священник — в куполах церкви Св. Пантелеймона в Нерези (1164); в Раванице (1381) в центральном куполе — Пантократор, в юго-западном — Ветхий деньми, в северо-восточном — Эммануил.

1211 Г. Герстингер предполагает католическое влияние. См. примеч. 117.

На Ветхого деньми указывает изображенный ниже Иоанн Богослов (Ин. 1:18). Аналогичная сцена есть в Лествице (Ватикан, гр. 394, л. 7. 2-я половина XI в.), где Иоанн Лествичник указывает на Ветхого деньми с Еммануилом, держащим в руках голубя. В церкви Панагии Кубелидики в Кастории (2-я половина XIII в.), Ветхий деньми в ман- дорле представлен в своде нартекса, за пазухой у Него — Христос-сре- довек, держащий в руках диск с голубем — Святым Духом.

ГТГ: Каталог собрания. М„ 1995. Т. I. С. 47-50.

Stylianou, 1997. Р. 130.

Lucchesi Palli Е. Christus-Sondertypen // LCI. Bd.l. S. 395.

См. примеч. 20.

На

этот текст указала О.И. Подобедова в

связи с проблемой идентификации

юного апостола на новгородской иконе

«Отечество» (начало XV в.):

Смирнова,

1976. С.

235.