- •Иконографическая программа алтарных росписей московских храмов второй половины XVI века

- •1. Богоматерь на престоле и пророки. Роспись центрального алтаря Благовещенского собора Московского Кремля. После 1547 г.

- •4. «София Премудрость Божия». Роспись центрального алтаря Архангельского собора Московского Кремля. 1564—1565 гг.

- •5. «Великий Вход». Роспись центрального алтаря Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

- •6. Видение Григория Богослова. Деталь. Роспись жертвенника Архангельского собора Московского Кремля.

- •Жертвенник

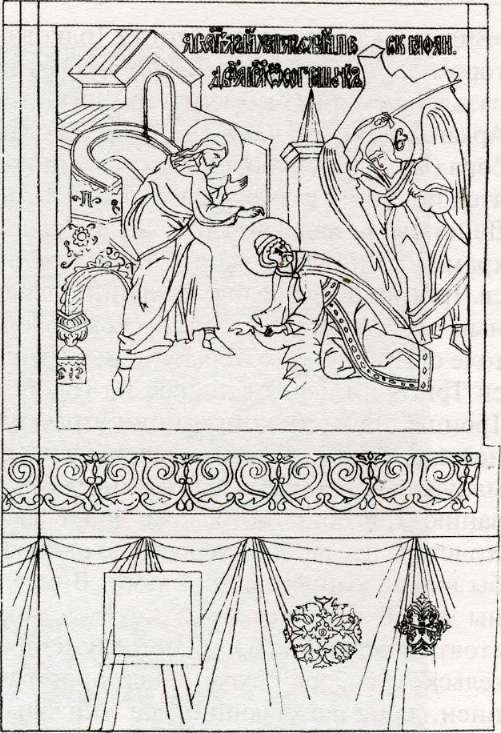

- •7. Видение Григория Богослова. Деталь. Роспись жертвенника Архангельского собора Московского Кремля. 1564—1565 гг. (в записи XIX в.)

- •8. Три отрока в пещи огненной. Роспись диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

- •9. Видение Григория Богослова. Роспись жертвенника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

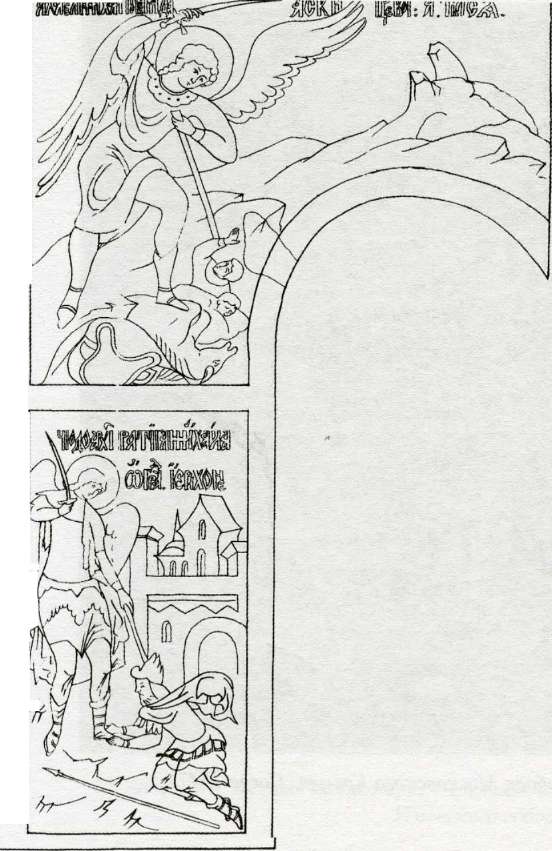

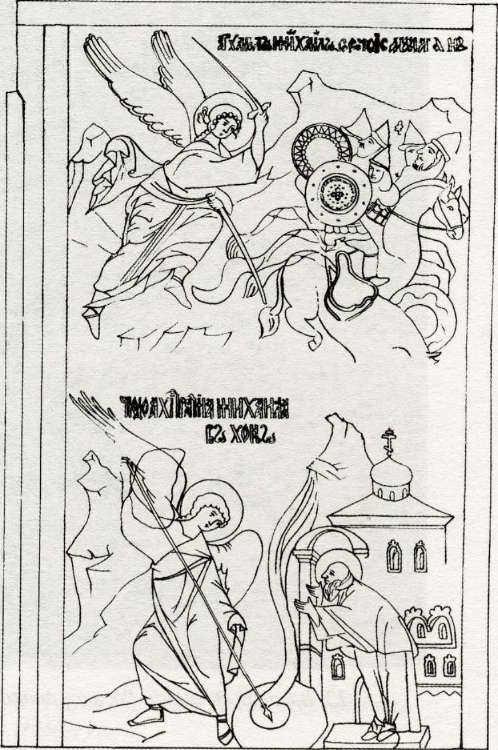

- •13. Деяния Архангела Михаила. Роспись диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

- •14. Собор двенадцати апостолов. Роспись диаконника Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

- •15. Господь Саваоф. Роспись конхи диаконника Спасо-Преображенского собора в Ярославле. 1563—1564 гг.

7. Видение Григория Богослова. Деталь. Роспись жертвенника Архангельского собора Московского Кремля. 1564—1565 гг. (в записи XIX в.)

8. Три отрока в пещи огненной. Роспись диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

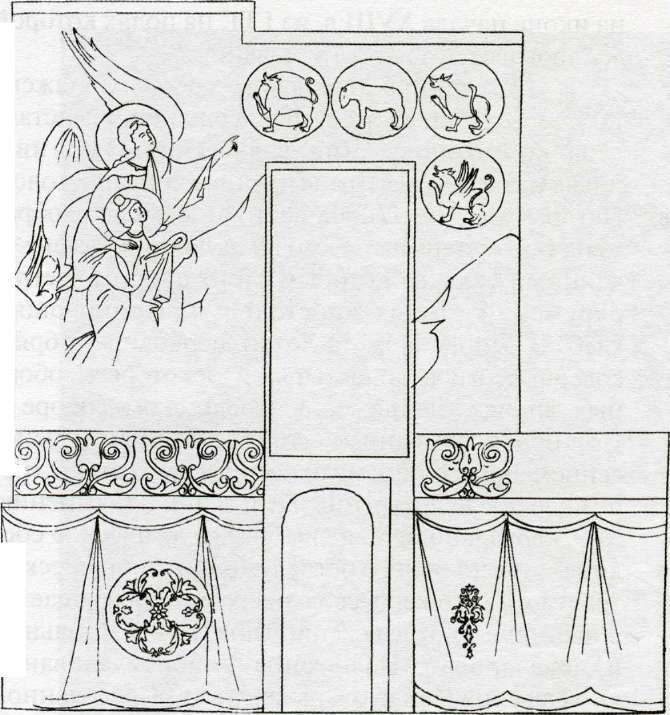

росписях Балкан84, на Руси не получило развития. В отличие от изображения (литургии/которая в русских росписях приближается к реальному церковному обряду, в то время как в византийских росписях изображается небесная служба, процедура приготовления даров и раздробления Агнца, натуралистично показанная в некоторых памятниках Балкан (Люботен, ок. 1337 г., Матейч, 1356—1360),,в русских росписях, напротив, предстает в символическом виде85. В конхе апсиды большинства храмов, как и в Ферапонтовском соборе, помещается поясное изображение Иоанна Предтечи Ангела пустыни (Благовещенский собор, Рождественский собор Возмищенского монастыря, Спасский собор Ярославля, Смоленский собор Новодевичьего монастыря). В левой руке Предтечи развернутый свиток с текстом: СЕ АГНЕЦ БОЖИЙ ВЗЕМЛЯЙ ГРЕХИ ВСЕГО МИРА. Конху может украшать также образ Богоматери «Знамение» (Успенский собор Свия- жска), подобно росписи церкви Перивлепты в Охриде (1294—1295)86 или Христа Эммануила (Покровский собор Александрова), как в церкви Пантократора монастыря Дечани87, или находиться изображение чаши с Младенцем и поклоняющимися ангелами (церковь Троицы в Вяземах)88. В пятикупольных храмах образ Богоматери «Знамение» обычно находится в северо-западном куполе над жертвенником (церковь Троицы в Вяземах, Благовещенский и Архангельский соборы Московского Кремля, Смоленский собор).

9. Видение Григория Богослова. Роспись жертвенника Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1598 г.

Поскольку во время проскомидии вспоминается Рождение Христа и Его крестная смерть, престол жертвенника уподобляется вертепу и яслям, а вырезание Агнца (части просфоры) — прободению копьем; в росписях жертвенников встречаются евангельские и ветхозаветные сцены, имеющие отношение к установлению таинства. В Благовещенском соборе — цикл страстей, в том числе «Предательство Иуды» и «Получение сребреников», а также «Вечеря в доме Лазаря» и «Насыщение пяти тысяч пятью хлебами»89, в Архангельском — явления Христа апостолам по Воскресении, в Покровском соборе Александрова — «Гостеприимство Авраама».

Наряду с темами Священного Писания в алтарных росписях XVI в. появляются сюжеты, в основе которых лежат различные литературные произведения, раскрывающие символическое значение литургии. Один из таких сюжетов, представленный в росписях верхних частей стен над апсидами жертвенников Архангельского и Смоленского соборов и церкви Св. Троицы в Вяземах, — «Видение Григория Богослова»90. Композиция иллюстрирует текст греческого литургического толкования, переведенного на русский язык и известного в большом числе списков91. В русских сборниках памятник имеет заглавие: «Толкование Божественной службе» и приписывается св. Григорию Богослову92. Изображение службы в сценах

10. Апостолы. Деталь композиции «Преломление хлеба апостолом Петром». Роспись северной стены жертвенника Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

11. Богоматерь. Деталь композиции «Преломление хлеба апостолом Петром». Роспись восточной стены жертвенника

Успенского собора Свияжского монастыря. 1560-е гг.

12. Василии Великий. Роспись диаконника Благовещенского собора Московского Кремля. После 1547 г.

«Видения» точно соответствует Толкованию, в котором подробно описываются и символически разъясняются все моменты литургии. В росписях Архангельского собора {ил. 6, 7), Смоленского собора {ил. 9) и церкви в Вяземах композиции строятся по одной схеме, отличаясь только в деталях. Действие разворачивается на фоне пятиглавого храма, в нижней части которого изображен св. Григорий Богослов, стоящий перед церковным престолом (в Архангельском соборе на престоле стоит дискос с Младенцем, в Смоленском — св. Григорий держит дискос на голове, в церкви Троицы эта часть композиции утрачена). В верхней части храма дважды представлен Христос Эммануил в мандорле, несомый ангелами. По толкованию Григория Богослова, в начале литургии Христос спускается с небес, а по окончании службы вновь возносится ангелами. Внизу изображены люди, которых ангел поучает, как подобает стоять в церкви во время богослужения. В Архангельском соборе сохранились пространные надписи, сопровождающие все эпизоды, которые являются цитатами из «Толкования»93. Позже этот сюжет получил развитие в искусстве XVII и XVIII вв.: в росписях церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, церкви Воскресения в Тутаеве, а также на иконе начала XVIII в. из ГТГ, на полях которой воспроизведен текст «Толкования^94.

В жертвеннике Успенского собора Свияжска также в верхней части стен над апсидой представлена композиция «Чин вознесения Панагии», иначе называемая «Преломление хлеба апостолом Петром» {ил. 10, 11). На восточной стене изображена Богоматерь на престоле, на северной стене — длинный стол, за которым стоит апостол Петр в окружении других апостолов, преломляющий хлеб. В основе сюжета лежит церковный обряд, совершаемый в монастырях и некоторых соборных храмах, например в Софийском соборе в Новгороде, связанный с торжественным перенесением Богородичной просфоры из храма в трапезную после литургии95. Целью чина, по мнению М. Скабаллановича, является литургическое соединение церковного богослужения с монашеской трапезой, которая, в свою очередь, «превращается в настоящее богослужение типа изобразительных и повечерия»96. Изложение чинопоследования «Вознесения Панагии» находится в «Следованной Псалтири». О чине и его значении пишет Симеон Солунский и Марк Эфесский97. Возникновение обряда связывается с апокрифическим преданием о явлении Богоматери апостолам на третий день

\