- •Введение

- •Тема 1. Научные основы экономического анализа в условиях рыночной экономики.

- •Тема 2. Предмет, цель, содержание и задачи экономического анализа

- •Тема 3. Виды экономического анализа, его информационное обеспечение.

- •Тема 4. Метод экономического анализа и специальные приемы анализа.

- •Тема 5. Системность, комплексность проведения анализа.

- •Практические задания к модулю №1

- •Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции (объема продаж).

- •Тема 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов.

- •Тема 2.3. Анализ состояния и использования основных средств.

- •Тема 2.4. Анализ технико-организационного уровня производства.

- •Тема 2.5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.

Тема 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов.

1. Цель и задачи анализа.

2. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным факто-рам.

3. Факторный анализ производительности труда.

4. Влияние трудовых факторов на объем выпускаемой продукции.

1. Цель и задачи анализа.

Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от уровня органи-зации производства, форм организации труда, расстановки рабочей силы на прои-зводственных участках, распределении рабочего времени, механизации, автома-тизации производства, социального обеспечения работающих.

Основными задачами анализа являются:

изучение и оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

исследование состава, структуры и квалификации кадров, причин движе-ния рабочей силы, текучести и обновления кадров;

изучение фактических затрат рабочего времени и разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени;

выявление резервов трудовых ресурсов, эффективного их использова-ния.

Источниками информации являются: квартальная форма отчетности по тру-ду, данные табельного учета и отдела кадров, данные оперативной и бухгалтерс-кой отчетности о численности и производительности труда, данные баланса рабо-чего времени, оперативная отчетность цехов и др. внеучетные данные.

2. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным факторам.

Универсальным показателем эффективности использования труда являются уровень и динамика производительности труда. Уровень производительности тру-да может быть выражен показателем выработки объема продукции (товарной и др.) на 1 работающего в единицу времени (в натуральном, денежном, трудовом выражении). Производительность труда – важнейший показатель, являющийся одним из показателей эффективности производства.

Анализ производительности труда на предприятии рассматривается по нап-равлениям: экстенсивным и интенсивным факторам.

К экстенсивным факторам относят: численность работающих, использование рабочего времени, ассортиментные, структурные сдвиги продукции.

К интенсивным относят:

изменение трудоемкости;

внедрение новой техники, совершенствование технологии.

Рассмотрим указанное.

А) Анализ экстенсивных факторов.

Важным фактором является рациональное использование рабочих кадров. Обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуется данными, приведенными в таблице 6, фактическая численность сравнивается с плановыми показателями по группам персонала и выявляются изменения.

Таблица 6

Категории работающих |

По плану |

Фактически |

% вып.плана |

Всего В т.ч. основная деятель-ность В т.ч.: Рабочие Служащие Из них: Руководители специалисты |

8780 8650

7200 1450

410 1040 |

8640 8530

7100 1430

407 1023 |

98,4 98,6

98,6 98,6

99,2 98,3 |

Как видно из данных таблицы 6 численность персонала основной деятельно-сти в отчетном году снизилась против плана и составила 98,6%, численность ра-бочих тоже снизилась, составив 98,6%. Снижение численности наблюдается и по другим категориям персонала. Это свидетельствует об эффективном использова-нии численности, т.к. ведет к росту производительности труда. Таким образом, при анализе численности сравниваются показатели по категориям работающих отчетного с базисным периодом, находятся отклонения и причины отклонения.

Основная категория – рабочие. По характеру участия в производственном про-цессе рабочие подразделяются на основные и вспомогательные. Если удельный вес основных рабочих уменьшается, то это ведет к снижению производительности труда, т.е. сокращению выработки.

Квалификационный состав кадров исследуется следующим образом.

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому эти факторы учитываются при анализе.

Рабочие анализируются по квалификациям, служащие – по соответствию за-нимаемой должности, специалисты – по аттестации.

Анализ квалификационного состава рабочих проводится на основании сопос-тавления средне взвешенного тарифного разряда рабочих той или иной специаль-ности со средним разрядом фактически выполняемых работ и количества совме-щаемых профессий.

Превышение среднего разряда рабочих над средним разрядом выполняемых работ свидетельствует о высокой квалификации рабочих, но, одновременно, сдер-живает повышение дальнейшего профессионального их уровня, а снижение раз-ряда – приводит к снижению качества продукции и др. не желаемых последствий.

Обобщающим

показателем, характеризующим

квалификационный состав рабочих,

является средний тарифный разряд–

![]() .

.

![]() ,

где:

,

где:

– средний тарифный разряд;

Х – номер разряда;

R – число рабочих данного разряда;

R1 – общее число рабочих.

Пример:

В цехе работает 20 человек, из них 7 человек – V разряда, 8 человек – VI раз-ряда, 5 человек VП разряда.

Отсюда

![]()

Следует отметить, что изменения в составе рабочих происходят в большей степени в результате движения рабочей силы, то необходимо рассмотреть движе-ние рабочей силы на основе динамики следующих показателей: коэффициент обо-рота по приему рабочих (Кпр), коэффициент оборота по выбытию рабочих (Квыб), коэффициент текучести кадров (Ктек).

Текучесть кадров в основном наблюдается по рабочим, поэтому расчеты про-водятся по численности рабочих.

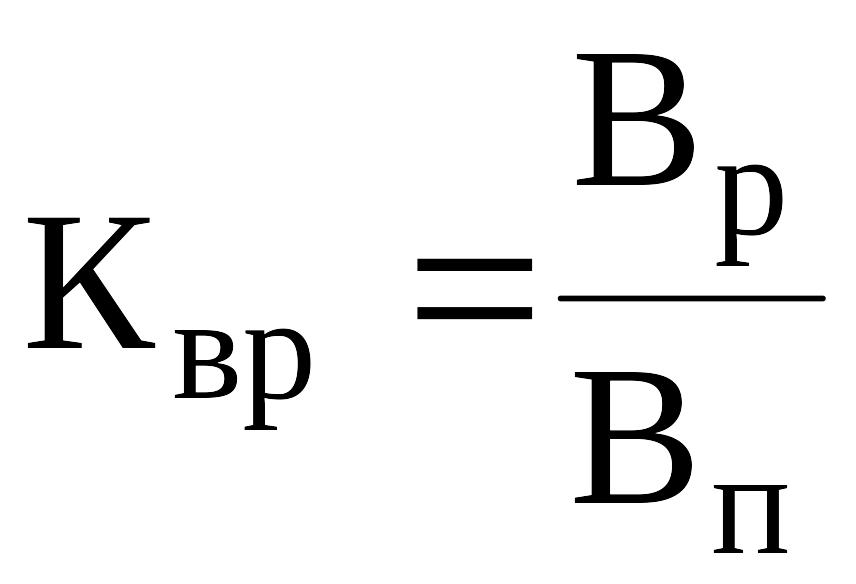

Также находят коэффициент постоянства состава персонала (Кпс)

![]()

Затем определяют причины текучести кадров. К ним относятся: отсутствие детсадов, яслей, тяжелые условия работы, неудовлетворенность зарплатой и т.д.

Анализируя динамику и выполнение плана по повышению квалификации ра-ботников предприятия, изучают и такие показатели: процент работников, обучаю-щихся в высших, средних специальных учебных заведениях, в системе подготов-ки рабочих кадров на предприятии, % работников, занятых неквалифицирован-ным трудом и т.д. Выполнение и перевыполнение плана по повышению квалифи-кации работников способствует росту производительности труда.

Определяют показатели:

степень использования рабочего времени – Квр;

степень участия работников в общественном труде.

,

где:

,

где:

Вр – фактическая продолжительность рабочего времени (дни, час);

Вп – продолжительность рабочего времени за минусом выходных, праздничных дней.

Степень участия работников в общественном труде =

Затем проводится анализ использования фонда рабочего времени. Анализ проводится на основе исследования баланса рабочего времени. Полноту исполь-зования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, также по степени испо-льзования фонда рабочего времени. При этом исследуют потери рабочего време-ни и причины их возникновения, намечают мероприятия по их устранению.

Исследуют показатели: отработанное количество человеко-дней, человеко-часов, в том числе сверхурочно. Определяют величину неявок: прогулы, болезни, неявки с разрешения администрации. Каждый вид потерь анализируется подроб-нее, особенно же, которые зависят от предприятия, что будет являться одним из резервов.

К примеру, резервами использования рабочего времени являются: прогулы, простои, неявки с разрешения администрации. Для выявления резервов необходи-мо указанные потери рабочего времени умножить на плановую среднечасовую выработку продукции. Чтобы определить, сколько дополнительно продукции мо-жет быть получено при работе сверхурочно, необходимо отработанное количест-во чел-час сверхурочно умножить на среднечасовую выработку 1 рабочего.

Таким образом, влияние численности на производительность труда определя-ется сравнением двух показателей: выработка на 1 работающего, выработка на 1 рабочего.

Влияние использования рабочего времени определяется вычитанием из фон-да рабочего времени выходных, праздничных дней, а также различных неявок. Составляется проектируемый баланс рабочего времени, где по сравнению с ана-лизируемым балансом на 100% исключаются прогулы, от 30-50% сокращаются неявки по болезням (за счет рациональной организации труда), до 35% – сокраща-ются неявки по разрешению администрации. Только за счет этого производитель-ность труда может быть повышена на 10-15%.

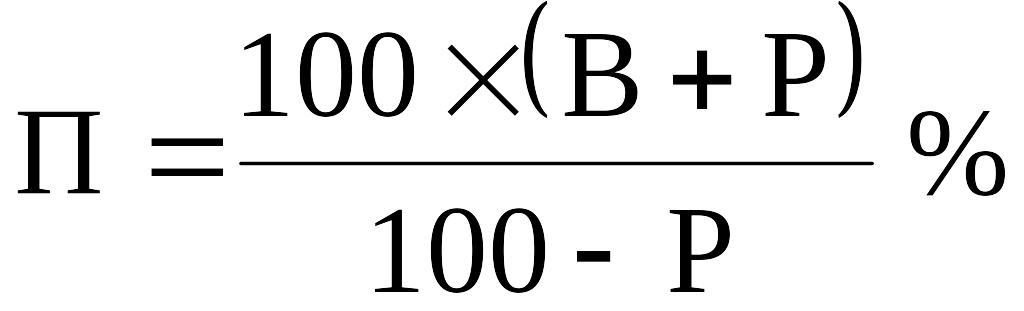

Влияние

ассортимента продукции определяется

сравнением показателей:

![]() и

и

![]() ,

где:

,

где:

П: производительность труда.

Б) Влияние интенсивных факторов.

К интенсивным факторам относят: изменение трудоемкости, внедрение но-вой техники, совершенствование технологии.

При влиянии трудоемкости определяют фактическую и прогрессивную тру-доемкость.

Фактическая трудоемкость определяется по фактически сложившимся затра-там рабочего времени на выработку 1 продукции, прогрессивная определяется – на основе достижений науки и техники, передовой технологии. Резерв роста про-изводительности труда за счет снижения трудоемкости определяется разницей ме-жду фактической и прогрессивной трудоемкостью умноженной на фактический выпуск продукции.

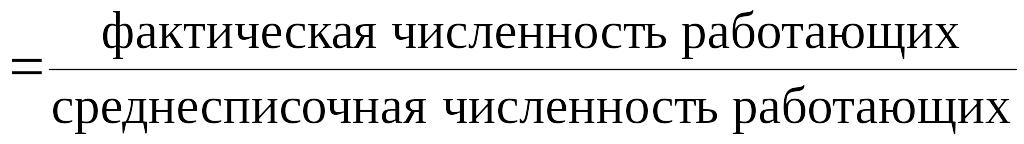

Важное влияние оказывает внедрение новой техники. Влияние техники на произ-водительность труда определяется на основе следующей формулы:

,

где:

,

где:

П – рост производительности труда, %;

В – % прироста продукции;

Р – % изменения численности.

Пример:

В результате внедрения новой техники, совершенствования технологии объ-ем производства увеличился на 25%, численность уменьшилось на 20%. Рост про-изводительности труда – П:

Отсюда,

![]()

Однако, не всегда внедрение новой техники дает снижение численности, т.е. она может и увеличиваться, в этом случае в формуле используются обратные зна-ки.

Пример. Объем производства в результате новой техники увеличился на 50%, численность увеличилась на 20%, отсюда

![]()

К интенсивным факторам относят: среднечасовую, среднедневную, средне-годовую производительность труда – обобщающие показатели производительно-сти труда, которые при анализе рассматриваются в динамике.

Среднечасовая – не учитывает внутрисменные простои.

Среднедневная – учитывает эти простои, не учитывает неявки.

Среднегодовая – учитывает внутрисменные простои и неявки: прогулы, боле-зни, с разрешения администрации.

3. Факторный анализ производительности труда.

При анализе производительности труда проводится факторный анализ, кото-рый рассматривает влияние экстенсивных и интенсивных факторов.

Взаимосвязи этих факторов представлены следующей формулой:

![]() ,

где:

,

где:

В – производительность труда 1 работающего;

Вч – часовая производительность труда 1 рабочего;

ПРД – продолжительность рабочего дня;

Д – число дней, отработанных 1 рабочим;

У – удельный вес рабочих в составе общей численности (производственного персонала).

В данной формуле – Вч – интенсивный фактор, все остальные – экстенсив-ные.

Используя прием цепных подстановок на основе этой формулы определяется влияние каждого из указанных факторов. Затем делается расчет и данные сводят-ся в таблицу. (пример расчета дан на страницах 27, 28).

Результаты факторного анализа:

изменение численности;

изменение среднечасовой выработки;

изменение продолжительности рабочего дня;

изменение числа дней, отработанных 1 рабочим;

влияние удельного веса рабочих.

Кроме того, составляется экономико-математическая модель по указанным факторам и задача решается на ЭВМ.

4. Влияние трудовых факторов на объем выпускаемой продукции.

В конце проведенного анализа составляется таблица, где используя прием способа разниц, определяется влияние трудовых факторов на объем продукции.

Таблица 7

Показатели |

План |

Факт |

Отклонения +, - |

Объем выпускаемой продукции, тыс.руб. Численность работающих, чел. Выработка на 1 работающего, т/руб. |

6480 125 51,84 |

7250 123 58,94 |

+770 -2 +7,1 |

1. Влияние количественного фактора (численности работающих)

![]() .

.

2. Влияние качественного фактора (выработки на 1 работающего)

![]() .

.

3. Общее влияние

![]() .

.

Т.о. большее влияние на объем продукции оказал качественный фактор, т.е. выработка на 1 работающего.

Об эффективности использования труда судят по следующим показателям:

1. По темпам роста производительности труда.

2. По фондовооруженности труда(т.е. оснащенности машинами и оборудова-нием приходящимся на 1 работающего).

3. По доли прироста продукции за счет производительности труда.

4. По экономии численности.

5. По оплате труда на 1 руб. продукции.

Вопросы для самопроверки.

1. Что такое производительность труда и методы ее измерения.

2. Методика анализа численности работающих.

3. Как проводится анализ квалификационного состава работающих.

4. Как определяется средний тарифный разряд.

5. Что понимается под экстенсивными факторами и методика их анализа.

6. Что относится к интенсивным факторам и методика проведения анализа.

7. Как определяется рост производительности труда при анализе интенсивных факторов.

8. В чем сущность факторного анализа производительности труда.

9. Что входит в среднедневную, среднечасовую, среднегодовую производительность труда.

10. Какими показателями характеризуется эффективность использования труда.