- •Геодезическое обслуживание в строительстве

- •1. Цель работы.

- •2. Содержание расчетно-графической работы

- •1.2 Вычисление координат вершин замкнутого теодолитного хода

- •2.2. Задание 2. Обработка результатов нивелирования трассы и составление проекта линейного сооружения

- •2.2.1.Исходные данные:

- •3. Требования к оформлению заданий

2.2. Задание 2. Обработка результатов нивелирования трассы и составление проекта линейного сооружения

2.2.1.Исходные данные:

Для выполнения контрольной работы принять общими для всех студентов:

румб первоначального направления трассы r = СВ: 38°10';

величину первого (правого) угла поворота трассы φ1пр = 29°38';

радиусы кривых R1 = 100 м и R2 = 200 м.

Величина второго (левого) угла поворота определяется по формуле

φ 2 лев = 19°10' + N•10', где N - второе число в номере варианта.

Например, для варианта ІII – 12

φ 2 лев = 19°10' + 12•10' = 21°10'.

Абсолютные отметки реперов принимаются по Приложению 5 из столбца блока варианта (обозначен римскими цифрами) и строки по номеру варианта (обозначен арабскими цифрами). Блок варианта принимается по последней цифре ИНС студента по следующему принципу: блок I для номеров ИНС, заканчивающихся на 0 и 1, блок II для 2 и 3, блок III для 4 и 5, блок IV для 6 и 7, блок V для 8 и 9. Номер варианта принимается по сумме трех последних цифр ИНС.

Например, для номера ИНС 12345 вариант задания ІII – 12 (последняя цифра – 5, следовательно, блок III, сумма трех последних цифр N = 3+4+5 = 12) .

При выполнении задания необходимо: определить плановое положение трассы, высотное положение и построить профили трассы.

Пикетажный журнал (Приложение 3) обрабатывают для определения планового положения трассы. Журнал является полевым документом, в котором трасса изображена в выпрямленном виде. По длине трассы (от ПК0 по ПК5) произведена разбивка пикетажа, указаны углы поворота, плюсовые точки, положение поперечника, отображена ситуация местности справа и слева от трассы.

Высотное положение трассы определяют, обрабатывая журнал геометрического нивелирования (Приложение 4). В этом полевом документе представлены результаты геометрического нивелирования, выполненного способом из середины. Отсчеты снимались по рейкам с черной и красной стороны для контроля.

Отметки связующих точек в нивелирном ходе определяют через превышение, отметки промежуточных точек – через горизонт прибора.

Нивелирный ход является разомкнутым и опирается на два репера (Рп.1 и Рп.2), которые выбираются в зависимости от вариантов по табл. 4.

Целью работы является ознакомление с методикой построения профиля линейного сооружения и освоение расчета круговых кривых. А также закрепление знаний по инженерной геодезии в камеральной обработке результатов полевого трассирования подъездной автомобильной дороги и приобретение студентами навыков построения профиля трассы.

Принадлежности и пособия: микрокалькулятор, лист миллиметровой бумаги форматом А3, чертежные принадлежности.

2.2.2.Ход работы

Расчет планового положения трассы

Согласно пикетажному журналу (Приложение 3) и исходным данным рассчитывают плановое положение трассы.

В точках, где трасса меняет свое направление, измерены углы поворота.

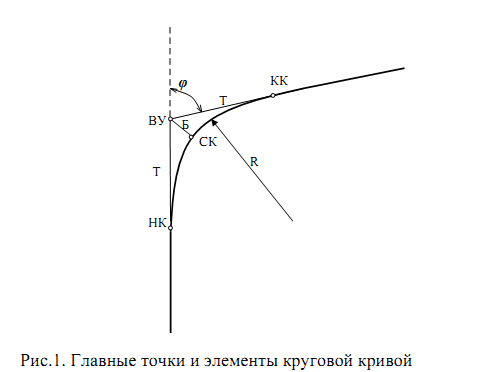

Угол поворота (φ) – угол, расположенный между продолжением предыдущего направления трассы и последующим направлением (рис.10).

С целью обеспечения плавного движения транспорта в местах поворота трассы ее смежные участки сопрягают кривыми линиями.

Точки сопряжения называют главными точками кривой, к ним относятся:

НК – начало кривой,

КК – конец кривой,

СК – середина кривой.

Рис. 10. Главные точки и элементы круговой кривой

Элементы круговой кривой:

R – радиус круговой кривой;

Т – тангенс (расстояние от НК или КК до ВУ);

К – кривая (расстояние от НК до КК вдоль кривой);

Б – биссектриса (расстояние от ВУ до СК);

Д – домер (укорочение трассы за счет кривой).

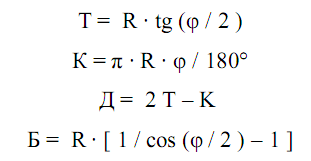

Вычисление элементов круговой кривой

Вычисление элементов круговой кривой производится с помощью таблиц [Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия. М.: Высш. шк., 2002.- 464 с.], или по формулам:

Пикетажное обозначение главных точек кривых производят в табличной форме (Приложение 6), где вычисления для первой круговой кривой выполнены и являются одинаковыми для всех вариантов.

Формулы для вычислений указаны в таблице.

Ведомость прямых и кривых (Приложение 7) заполняют по данным пикетажного журнала и табл. Приложения 6:

а)Длины прямых вставок вычисляют следующим образом:

длина первой вставки равна расстоянию от начала трассы НТ (ПК0) до начала первой кривой НК1:

Р1 =ПК×НК1,

длина второй прямой вставки равна разности пикетажных значений начала второй кривой НК2 и конца первой кривой КК1:

Р2 =ПК×НК2 – ПК×КК1,

длина третьей прямой вставки равна разности пикетажного значения конца трассы КТ (ПК5) и конца второй кривой (КК2):

Р3 = ПК×КТ – ПК×КК2

б) Расстояния между вершинами определяют по формулам:

S1 = ПК×ВУ1

S2 = ПК×ВУ2 – S1 + Д1

S3 = ПК×КТ – S1 – S2 + Д2 + Д1

в).Дирекционные углы α прямолинейных отрезков трассы (прямых вставок)

α2 = α1 + φправ

α3 = α2 – φлев

Дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу предыдущей линии плюс правый или минус левый угол поворота трассы.

Вместе с дирекционными углами в графе указывают величину румба.

Правильность заполнения ведомости прямых и кривых (Приложение 7) контролируется по формулам:

Σφпр. – Σφлев. = αп – α0;

Σ 2Т – Σ К = Σ Д;

L = ΣР + ΣК = ΣS – ΣД

Обработка журнала геометрического нивелирования трассы

Обработка журнала геометрического нивелирования трассы (Приложение 4) производится в следующем порядке.

Вычисленные превышения получают отдельно по черным и красным сторонам реек по формуле:

h= азад. – впер ,

где: азад – отсчет по задней рейке,

впер – отсчет по передней рейке.

Из двух вычисленных превышений получают среднее.

Каждую страницу завершают постраничным контролем:

Σзад – Σпер = Σ hвыч Σ hвыч/ 2 = Σ hср

Невязку в разомкнутом нивелирном ходе определяют по формуле:

fh = Σ hср – Σ hтеор ,

где Σ hтеор = HРп2– HРп1

Полученная невязка не должна превышать

допустимой величины:

![]() где

L=0,5 км – длина трассы в км.

где

L=0,5 км – длина трассы в км.

Уравненные превышения получают распределением невязки, взятой с обратным знаком между всеми средними превышениями, поровну, но кратно 1 мм. Поправки выписывают над вычисленными превышениями и их сумма должна равняться невязке с обратным знаком.

Для контроля вычисляют сумму всех уравненных превышений, которая должна получиться равной теоретической сумме превышений.

Далее определяют отметки пикетов по формуле:

Н послед. = Н предыд. + h уравнен.

Контролем правильности вычисления абсолютных отметок служит получение абсолютной отметки репера Рп2.

Отметки промежуточных точек определяют через горизонт прибора (ГП).

Горизонт прибора – это высота визирного луча над исходной поверхностью отсчитывания. Величина ГП определяется на тех станциях, где имеются промежуточные отсчеты по следующей формуле:

ГП = Н задн.точ. + отсчет задн.точ. (черн.)

Отметка промежуточной точки:

Н промеж. = ГП – отсчет промежуточный.

Высотное положение трассы отображается на графическом документе – профиле.

Продольный и поперечный профили строят на миллиметровой бумаге. Горизонтальный масштаб профиля 1:2000, вертикальный масштаб продольного профиля по сравнению с горизонтальным для наглядности увеличивают в десять раз, т.е. 1:200.

Пользуясь данными пикетажного журнала и журнала нивелирования, заполняют строки профильной сетки. Начинают с графы расстояний, где вертикальными прямыми обозначают все пикета и плюсовые точки трассы, для которых определены отметки.

Между вертикальными линиями указывают расстояния. Если пикет не делится плюсовыми точками, то расстояния не записывают. Из журнала нивелирования выписывают соответствующие отметки над вертикальными линиями. В верхней графе профильной сетки по данным пикетажного журнала составляют развернутый план трассы, изображая ситуацию на 1 см плана по обе стороны от оси. В нижней строке профильной сетки кривые обозначают дугами, выпуклостью вверх при правом угле поворота и вниз при левом. Около кривых указывают величину угла и все элементы кривых участков трассы.

Около прямых участков – длины и направления прямых (рис.11 Приложение 8).

Верхняя линия профильной сетки называется линией условного горизонта. Отметка этой линии должна быть кратной 10. От нее ведут оцифровку шкалы высот. Отмечают на чертеже положение всех точек поверхности земли, которые соединяют прямыми линиями, получая существующий профиль.

Проектную линию трассы строят, опираясь на фиксированные высотные точки, а также соблюдают нормативные требования:

1. На ПK0 запроектирована насыпь высотой 1,0 м.

2. На участке от ПК0 до ПК2 + 40 м запроектировано понижение трассы, а на участке от ПК3 до ПК5 – подъем трассы.

3. При нанесении линий проектного профиля необходимо соблюдать условие баланса земляных работ, т.е. равенства объемов насыпей и выемок.

4. Уклоны проектных линий не должны превышать 60 ‰ (промилле).

5. Расстояния между точками перелома проектной линии должны быть не менее 50 м.

6. На участке ПK2 + 40 м – ПK3 запроектирована горизонтальная площадка, т.е. уклон принят равным нулю (i = 0).

После нанесения проектной линии заполняют строки профильной сетки:

- с проектными уклонами

i = H нач – H кон / d ,

где d – расстояние между конечной и начальной точками данного уклона;

- с проектными отметками

Hn = Hn-1 + i×d ,

т.е.проектная высота точки равна проектной высоте предыдущей точки плюс произведение уклона линии на горизонтальное расстояние между точками. По этой формуле можно вычислить проектные отметки всех точек, построенных на профиле.

Разность между проектной и фактической отметками точки показывает высоту насыпи или глубину выемки в этой точке и называется рабочей отметкой.

H раб = Hпр – Hфак

Рабочие отметки выписывают на профиле выше или ниже проектной линии в зависимости от насыпи или выемки в данной точке.

Точка, находящаяся на пересечении фактической поверхности земли и проектной линии называется точкой нулевых работ. На чертеже она помечается нулевым значением.

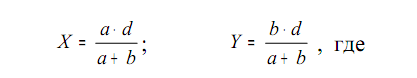

Из точки нулевых работ опускают перпендикуляр на линию условного горизонта и выписывают горизонтальные расстояния ( Х и У) от этой точки до ближайших соседних точек

a, b – рабочие отметки;

d – расстояние между точками.

Для поперечного профиля оба масштаба, горизонтальный и вертикальный, принимают одинаковыми (1:200).

При проектировании поперечного профиля принять:

1. Уклон проектной линии равной нулю (i = 0).

2. Поперечные размеры дороги:

ширину проезжей части – 8м,

обочины – 2м, ширину и глубину кюветов – 1м.

Проектные отметки точек трассы вычисляются с соблюдением абсолютных отметок фиксированных точек и постоянства уклона на отдельных участках. Полученные проектные отметки заносятся в табличную часть профиля трассы. Рядом с проектной линией наносятся рабочие отметки (разница между проектной и фактической) и точки нулевых работ. На участке насыпи рабочая отметка проставляется над проектной линией, выемки – наоборот.