- •Глава I. Дислалия у детей

- •Глава II.Заикание у дошкольников

- •Глава III. Общее недоразвитие речи у дошкольников

- •Глава IV. Организация логопедической работы в специальных детских садах для детей с нарушениями речи

- •Журнал регистрации детей

- •Путевка-направление медико-педагогической комиссии

- •Глава I. Дислалия у детей ,.......'..... 5

- •Глава II. Заикание у дошкольников 45

- •Глава III. Общее недоразвитие речи у дошкольников 71

- •Глава IV. Организация логопедической работы в специальных детских

БК 74.3 Ф 53

Рецензенты:

Кафедра логопедии и психопатологии ЛГПИ им. А. И. Герцена (зав. кафедрой, доктор педагогических наук профессор Л. С. Волкова); кандидат педагогических наук, доцент В. И. Селиверстов (МГПИ им. В. И. Ленина)

Издательство «Просвещение», 1987

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современной логопедии прочно утвердился принцип, что устранять дефекты речи у детей необходимо в дошкольном возрасте. Многие речевые аномалии, если их своевременно не исправить, могут стать причиной неуспеваемости ребенка в школе. Вот почему коррекцию нарушений речи в дошкольный период можно считать особо значимой проблемой специальной педагогики. Как показывает практика, в дошкольном возрасте речевые нарушения легче и быстрее преодолеваются, а это в свою очередь создает условия для полноценного речевого и психического развития подрастающего человека.

Проблемы дошкольного обучения и воспитания детей с речевой патологией поднимались в нашей стране достаточно рано. Еще в 1927 г. было принято специальное постановление Наркомпроса РСФСР «О мерах борьбы с речевой дефективностью у детей школьного и дошкольного возраста». Идея предупредительного подхода нашла свое практическое воплощение в созданных для этой цели специальных детских садах для детей с нарушениями речи. В настоящее время получила широкое развитие сеть специальных дошкольных учреждений, в которых проводится логопедическая работа по устранению различных речевых нарушений у детей.

26 мая 1970 г. министром просвещения СССР было утверждено «Типовое положение о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» *. Этим положением* были определены различные типы специальных детских садов и групп при дошкольных учреждениях общего типа, даны рекомендации по комплектованию групп разного профиля, по их наполняемости и срокам пребывания детей с разными речевыми дефектами. Целью этих учреждений является устранение речевой патологии, всестороннее воспитание и подготовка детей к школе. Разумеется, достичь этой цели можно, подготовив специалистов, которые смогут осуществить такую работу. Важное место в такой подготовке занимает создание соответствующих пособий-

Как известно, дети с нормальной речью на протяжении дошкольного возраста усваивают необходимый для учения в школе словарный запас и языковые грамматические формы, подготавливаются к овладению звуковым и морфологическим анализом слов. Однако у детей с различными формами речевой патологии эти процессы замедляются. Полученные данные свидетельствуют, что готовность к звуковому анализу у логопатов-дошкольников почти в два раза хуже, чем у нормально говорящих детей. Поэтому дети с различными нарушениями речи в

* См.: Справочник по дошкольному воспитанию

/ Под ред. А. М. Шустова. — М., 1980.— С.

180—185.

См.: Справочник по дошкольному воспитанию

/ Под ред. А. М. Шустова. — М., 1980.— С.

180—185.

условиях массовой школы обычно оказываются не в состоянии овладеть навыками письма и чтения в полном объеме. Многие дефекты речи препятствуют также успешному обучению детей и по ряду других учебных дисциплин. В связи с этим становится понятным, какую огромную роль призваны выполнять специальные детские сады для детей с нарушениями речи, в которых не только корригируются эти аномалии, но и проводится целенаправленная подготовка детей к школе и тем самым предупреждается их возможная последующая неуспеваемость.

В связи с этим особую важность приобретают проблемы своевременного выявления детей, имеющих те или иные отклонения в речевом развитии, коррекции этих нарушений и тем самым выравнивания психического развития основной массы логопатов до возрастной нормы.

«Типовым положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» определены три профиля специальных групп:

группы для детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие (нарушения звукопроизношения, осложненные фонематической недостаточностью);

группы для заикающихся детей;

группы для детей с общим недоразвитием речи.

В предлагаемом пособии излагаются сущность речевых аномалий, методы их выявления и преодоления в строгом соответствии с профилями специальных групп, определенными «Типовым положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи».

Пособие состоит из четырех глав, посвященных нарушению звукопроизношения у детей, заиканию, общему недоразвитию речи и организации логопедической работы в специальных дошкольных учреждениях.

Впервые в пособие такого рода вводятся контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов по каждому из разделов. Предлагаемые контрольные вопросы и задания могут быть использованы также и преподавателями логопедии при проведении практических занятий со студентами, коллоквиумов, зачетов, а также при подготовке к экзаменам и спецсеминарам.

Главы I и II написаны Н. А. Чевелевой, III и IV — Т. Б.Филичевой.

Излагаемые в пособии методы коррекционного воздействия при устранении заикания и общего недоразвития речи являются итогом многолетней научной и практической работы его авторов. Кроме того, эффективность предлагаемых методических подходов проверена и подтверждена практической работой логопедов различных городов страны. Авторы надеются, что данное пособие смогут использовать и логопеды различных типов логопедических учреждений, занимающиеся устранением речевых нарушений у дошкольников.

Глава I. Дислалия у детей

Дислалией называется стойкое нарушение произношение одного или нескольких звуков речи. Оно выражается в том, что некоторые звуки либо совсем не произносятся (опускаются), либо искажаются до неузнаваемости, либо заменяются другими. Понятно, что если нарушается произношение одного, двух, трех и даже четырех звуков (простая дислалия),это не мешает речевому общению. В этом случае говорящий при общении лишь выглядит не эстетично (когда, например, язык в момент произнесения выскакивает между зубами или издается хлюпающий или рокочущий звук). Когда же страдает произношение пяти и более звуков (сложная дислалия), речь становится невнятной, а иногда и совсем неразборчивой. При дефектном произнесении 12—16 звуков речевое общение становится затрудненным. Более того, такое сложное нарушение звукопроизношения может повлечь за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать другие дефекты устной и письменной речи ребенка. Почему это происходит?

Известно, что в процессе экспрессивной речи и, следовательно, при произнесении речевых звуков возникают кинестетические ощущения от движения органов артикуляционного аппарата. Импульсы от этих кинестетических раздражений идут к коре головного мозга. И. П. Павлов придавал кинестетическим ощущениям огромную роль в формировании второй сигнальной системы и называл их «базальным компонентом». Именно кинестетические раздражения играют решающую роль в формировании фонематического восприятия. При дефектном звукопроизношении отсутствует полноценный «базальный компонент» и, стало быть, не происходит и полноценного развития фонематического восприятия.

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. В результате его словарь не пополняется словами, если те содержат трудноразличимые звуки. А в дальнейшем ребенок по своему словарному запасу начинает значительно отставать от возрастной нормы.

По этой же причине не формируется в нужной степени и грамматический строй. Понятно, что при недостаточности фонематического восприятия многие предлоги (особенно если в сочетании со следующим словом они образуют стечение согласных) или безударные окончания слов ребенком не воспринимаются. Иными словами, в результате сложной дислалии возникает нарушение фонематического восприятия, которое впослед-

ствии приводит к общему недоразвитию речи. А общее речевое недоразвитие, если его вовремя не устранить, обязательно повлечет за собой нарушения письма и чтения. Вот к каким серьезным последствиям приводит в некоторых случаях своевременно не выявленная и не устраненная дислалия.

А что считать своевременным? Считается, что не позже 5 лет необходимо приступать к определению всех недостатков звукопроизношения. Почему?

Само собой разумеется, что маленький ребенок не может произносить правильно все звуки речи, так как его артикуляционный аппарат еще не окреп и не развился в достаточной степени. Искаженное произношение дошкольников до 4—5 лет считается нормальным явлением и носит название возрастное или физиологическое косноязычие. И только после 4—5 лет (эта цифра может колебаться в зависимости от уровня развития речи ребенка) нарушение звукопроизношения считается патологией.

С этого возраста и нужно начинать логопедическую работу по устранению дислалии, а в некоторых случаях, как мы видели, по предупреждению других, более сложных дефектов устной и письменной речи.

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка, например «м», «н», «т», «п». Чаще нарушается произношение трудных по артикуляции язычных звуков: соноров «р», «л», свистящих «с», «з», «ц» и шипящих «ш», «ж», «ч», «щ». Обычно твердые и мягкие пары согласных нарушаются в одинаковой степени. Например, если неправильно произносятся звуки «с», «з», то также дефектными оказываются и их мягкие пары, т. е. «с'» и «з'». Исключение составляют звуки «р» и «л». Мягкие пары этих согласных чаще всего произносятся правильно, поскольку они более просты по способу артикуляции, чем их твердые варианты.

Нарушения звукопроизношения у детей могут проявляться либо в отсутствии тех или иных звуков, либо в их искажениях, либо в заменах. Рассмотрим каждый из этих случаев подробно.

Отсутствие звука в речи может выражаться в его выпадении в начале слова (например, вместо рыба ребенок говорит «ыба»), в середине (пароход —«паоход») и в конце (шар — « шаа»).

Искажение звука выражается в том, что вместо правильного произносится звук, которого нет в фонетической системе русского языка. Например, велярное «р», когда вибрирует тонкий край мягкого неба, или увулярное «р», когда вибрирует маленький язычок; межзубное «с», боковое «ш», двугубное «л» и т. д.

Звук может заменяться другим звуком, имеющимся в фонетической системе языка. Замены эти могут быть следующими:

1. Замены звуков, одинаковых по способу образования, но разных по месту артикуляции. Например, замена взрывных зад-

неязычных «к» и «г» взрывными переднеязычными «т» и «д» («тулак» вместо кулак, «дудок» вместо гудок и т.п.).

Замена звуков, одинаковых по месту артикуляции, но различных по способу образования. Например, замена фрикативного переднеязычного «с» переднеязычным взрывным «т» («танки» вместо санки).

Замена звуков, одинаковых по способу образования, но различных по участию органов артикуляции. Например, замена «с» губно-зубным «ф» («фумка» вместо сумка и т.п.).

Замена звуков, одинаковых по месту и способу образования, но различающихся по участию голоса. Например, замена звонких звуков глухими («пулка» вместо булка, «субы» вместо зубы).

Замена звуков, одинаковых по способу образованию и по активно действующему органу артикуляции, но различающихся по признаку твердости и мягкости. Например, замена мягких твердыми и твердых мягкими («ряз» вместо раз, «пула» вместо пила).

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛАЛИИ

По количеству нарушенных звуков дислалия делится на простую и сложную. Если в произношении отмечается до четырех дефектных звуков, то диагностируется простая дислалия, если пять и более — сложная.

Если дефект выражается в нарушении произношения одной артикуляционной группы звуков (например, свистящих), то дислалия называется мономорфной. Если же дефект распространятся на две и более артикуляционные группы (например, ротацизм, сигматизм и ламбдацизм), то дислалия называется полиморфной.

В соответствии с характером дефекта произношения выделяются следующие виды дислалии:

Сигматизм (от названия греческой буквы «сигма») обозначает недостатки произношения свистящих («с», «с1», «з», «з'», «ц'») и шипящих («ш», «ж», «ч», «щ»). Один из самых распространенных видов нарушений произношения.

Ротацизм (от названия греческой буквы «ро») обозначает недостатки произношения звуков «р» и «р'».

Ламбдацизм (от названия греческой буквы «ламбда») обозначает недостатки произношения звуков «л» и «л'».

Дефекты произношения нёбных звуков: каппацизм — недостатки произношения звуков «к» и «к'»; гаммацизм — «г» и «г'»; хитизм — «х» и «х'»; йотацизм — «й» (j). Обозначение дефектов происходит от названий соответствующих греческих букв «каппа», «гамма», <<хи», «йота».

Дефекты озвончения обозначают недостатки произношения звонких согласных и выражаются в нарушении пар согласных звуков: «п» — «б», «т» — «д», «ф» — «в», «с» — «з»,

«ш»

— «ж», «к» — «г», противопоставленных

в произношении по признакам глухости

и звонкости, т. е. с участием и без участия

голоса. Эти недостатки часто являются

спутниками тугоухости.

«ш»

— «ж», «к» — «г», противопоставленных

в произношении по признакам глухости

и звонкости, т. е. с участием и без участия

голоса. Эти недостатки часто являются

спутниками тугоухости.

6. Дефекты смягчения обозначают недостатки произношения мягких согласных и в основном выражаются в замене их парными твердыми. Например, вместо «д'» — «д», «п'» — «п», «к'» — «к» и т. д.

Исключение составляют «ш», «ж», «ц», не имеющие мягких пар, и звуки «ч», «щ», «й», не имеющие твердых пар.

ПРИЧИНЫ ДИСЛАЛИИ

Одной из самых распространенных причин недостатков звукопроизношения является неправильное строение артикуляционного аппарата. Здесь, прежде всего, следует выделить укороченную уздечку языка (подъязычная связка). При этом дефекте движения языка оказываются затрудненными, так как слишком короткая уздечка не позволяет ему при верхнеязычных звуках высоко подниматься. Кроме того, дислалия может быть вызвана либо слишком большим, едва умещающимся во рту и от этого неповоротливым языком, либо, наоборот, слишком маленьким и узким языком, что также затрудняет правильную артикуляцию.

Дефекты строения челюстей, ведущие к аномалиям прикуса, также могут вызвать дислалию. Следует сказать, что нормальным считается прикус, когда при смыкании челюстей верхние зубы на 1/3 прикрывают нижние. Аномалии прикуса могут иметь несколько вариантов.

Прогнатия — верхняя челюсть сильно выдается вперед, в результате нижние передние зубы не смыкаются с верхними.

Прогения — нижняя челюсть выступает вперед, т. е. передние зубы нижней челюсти оказываются перед передними зубами верхней челюсти.

Открытый прикус — между зубами верхней и нижней челюстей при их смыкании остается промежуток. В одних случаях этот промежуток только между передними зубами (передний открытый прикус). В других — передние зубы смыкаются нормально и промежуток получается между боковыми зубами (боковой открытый прикус). Боковой прикус может быть левосторонним, правосторонним и двусторонним.

Неправильное строение зубов, зубного ряда также может привести к дислалии. Например, при больших расщелинах между зубами язык в момент речи может попадать в эти расщелины, искажая звукопроизношение.

Регуляция зубов и челюстей осуществляется врачом-стоматологом при помощи наложения на зубы специальных шин. Наибольший эффект такое наложение дает в возрасте от 5 до 6 лет, когда челюстные кости еще достаточно пластичны.

Отрицательно сказывается на звукопроизношении и неправильное строение нёба. Узкое, слишком высокое (готическое) нёбо препятствует правильной артикуляции многих звуков.

Толстые губы, часто с отвислой нижней губой, или укороченная, малоподвижная верхняя губа затрудняют четкое произношение губных и губно-зубных звуков.

Дислалия наступает также и вследствие недостаточной подвижности органов артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти. Она может быть вызвана также и неумением ребенка удерживать язык в нужном положении или быстро переходить от одного движения к другому.

Еще одной причиной дислалии является неправильное воспитание речи ребенка в семье. Иногда взрослые, подлаживаясь под детскую речь или умиляясь забавному лепету ребенка, долгое время сюсюкают с малышом, а это задерживает развитие у него правильного звукопроизношения.

Дислалия может возникнуть и вследствие подражания. Вредным, как правило, оказывается постоянное общение ребенка с малолетними детьми, у которых еще не сформировалось правильное звукопроизношение. Ребенок может также подражать искаженному звукопроизношению взрослых членов семьи. Особенно вредно для детей постоянное общение с людьми, чья речь неясна, косноязычна или слишком тороплива, а иногда просто пронизана диалектными особенностями. Может плохо сказаться на речи детей и пребывание в двуязычном окружении. Разговаривая в раннем возрасте на разных языках, ребенок часто переносит особенности произношения одного языка на другой.

Часто причиной дислалии у детей оказывается так называемая педагогическая запущенность. Если взрослые не обращают внимания на развитие правильного звукопроизношения ребенка, не поправляют его ошибок в речи, сами не произносят звуки четко и правильно, не привлекают внимание малыша к правильному произношению того или иного звука, то в этом случае его речь, не подвергаясь необходимой коррекции со стороны взрослых, тормозит нормальное развитие произношения ребенка.

Дефекты звукопроизношения у детей могут быть обусловлены и недоразвитием фонематического слуха. При этом у ребенка отмечаются затруднения в дифференциации звуков, различающихся между собой тонкими акустическими признаками. Например, дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых, свистящих и шипящих звуков. В результате надолго задерживается развитие правильного звукопроизношения у детей. В свою очередь недостатки в произношении звуков, особенно если они выражаются в их замене или в смещении, могут затруднять формирование фонематического слуха и в дальнейшем стать причиной общего недоразвития речи и нарушений письма и чтения.

Дислалия у детей может быть вызвана и снижением слуха. Тугоухостью объясняется до 10% случаев нарушения звукопро-

изношения. Чаще всего при этом страдают дифференциация шипящих и свистящих, звонких и глухих согласных.

Причиной тяжелой и длительной дислалии может быть и недостаточное умственное развитие ребенка. У детей- олигофренов в более чем 50% случаев отмечаются нарушения звукопроизношения.

МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ

С НАРУШЕНИЯМИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

Из сказанного выше понятно, как важно своевременно обследовать речь ребенка с отклонениями в произношении. А это значит, что такое обследование необходимо проводить не ранее 4 и не позднее 5 лет.

При полном обследовании выявляется не только произносительная сторона речи, но и уровень восприятия звуков, способность к их дифференциации на слух. Прежде всего необходимо детально изучить строение и подвижность органов артикуляционного аппарата, затем тщательно обследовать звукопроизношение. Кроме того, важно выявить состояние фонематического восприятия. Рассмотрим каждый из этапов логопедического обследования.

Обследование артикуляционного аппарата начинается с проверки строения его органов: губ, языка, зубов, челюстей, нёба. При этом логопед определяет, насколько их строение соответствует норме. При обследовании можно обнаружить следующие аномалии:

губы — толстые, мясистые, короткие;

зубы — редкие, кривые, мелкие, внечелюстной дуги, крупные без промежутков между ними, с большими промежутками, отсутствуют резцы верхние, нижние; прикус — открытый передний, открытый боковой, глубокий, мелкий;

челюсти — верхняя выдвинута вперед, нижняя выдвинута вперед;

нёбо — высокое, готическое, узкое, плоское, укороченное, низкое;

язык — массивный, маленький, укороченная уздечка, испещренный.

При проверке подвижности органов артикуляционного аппарата ребенку предлагают различные задания по подражанию. (Вслед за логопедом он, например, должен облизать языком губы, постараться дотянуться языком до носа, подбородка, левого, а затем правого уха, пощелкать языком; сделать язык широким, распластанным, а затем узким; поднять кончик высунутого языка вверх и как можно дольше удерживать его в этом положении; перемещать кончик языка то в левый угол губ, то в

правый, меняя ритм движений; высунуть язык как можно дальше, а потом втянуть его глубоко в рот; вытянуть губы вперед трубочкой, а затем растянуть их в широкую улыбку; делать попеременно эти упражнения, меняя ритм движений; выдвинуть вперед нижнюю челюсть, затем оттянуть ее назад, раскрыть широко рот, а затем сомкнуть его и т. д.).

При этом логопед отмечает свободу и быстроту движений органов артикуляционного аппарата, их плавность, а также то, насколько легко осуществляется переход от одного движения к другому.

При обследовании произношения звуков необходимо выявить умение ребенка произносить тот или иной звук изолированно и использовать его в самостоятельной речи. Следует отмечать возможные недостатки звукопроизношения: замену, смешение, искажение или отсутствие отдельных звуков — при изолированном произнесении, в словах, в фразах. Кроме того, важно выяснить, как произносит ребенок слова разной слоговой структуры (например, пирамида, милиционер, сковородка), наблюдается ли у ребенка перестановка или выпадение звуков и слогов.

Для исследования произношения звуков в словах необходимо иметь набор специальных предметных картинок. Названия предметов, изображенных на картинках, должны представлять собой слова различного слогового и звукового состава: многосложные, со стечением согласных, исследуемые звуки должны занимать в них различное местоположение. Самым простым способом обследования умения ребенком произносить те или иные звуки речи является такой: ребенку предъявляются для называния картинки, где изображены предметы, в названиях которых исследуемый звук стоит в разных позициях: в начале, конце, середине слова и в стечении согласных. При проверке произнесения звуков предлагаются, например, следующие картинки:

Ш - шапка, чашка, душ;

Л - лыжи, стол, пол, клумба, иголка, лампа;

ЛЬ --малина, лебедь, полено;

Р - радуга, корова, забор, труба;

ЙОТ _ -яма, юла, перья, стулья, юбка, маяк;

Г - гамак, вагон, нога, рог;

К - мак, комната, ветка, лук;

Х - хлеб, муха, мох, охотник;

С - санки, коса, нос, стакан, стол;

СЬ - сети, письмо, гусь;

З - завод, зубы, коза, звезда, воз;

ЗЬ -зима, корзина, газета;

Ц - цапля, солнце, палец, цветок;

Ж -жук, лужа, нож;

Ч - чайник, качели, печка, ночь;

Щ -щетка, щепки, плащ, клещи.

Как правило, такого обследования оказывается достаточно чтобы выявить отклонения в звукопроизношении ребенка. Однако можно встретиться и с таким случаем, когда изолированно в одном слове ребенок будет правильно произносить звук (называя предъявленную картинку), а в самостоятельной речи искажать его или заменять другим. Поэтому важно также проверить, насколько правильно ребенок произносит проверяемые звуки в речевом потоке. Для этого ребенку следует предложить произнести подряд несколько фраз, в которых бы возможно чаще повторялся исследуемый звук. Хорошо для этой цели использовать пословицы, потешки, скороговорки (ребенку не следует произносить их в быстром темпе, он должен говорить нормально, не торопясь).

С этой целью можно использовать следующие тексты:

на

звуки «с» — В лесу темно, все спят

давно,

на

звуки «с» — В лесу темно, все спят

давно,

Одна сова не спит, на суку сидит.

на звуки «с», «ч», «щ» — Часовщик, прищурив глаз,

Чинит часики для нас.

«с», «з», «ш», «ж», «т», Белый снег пушистый

«д» — В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

«р», «к», «л» — Вез корабль карамель,

Наскочил корабль на мель.

И матросы три недели

Карамель на мели ели.

«л », «к», «р» — У леса на опушке,

Высоко на суку

С утра поет кукушка:

Ку-ку, ку-ку, ку-ку!

«Г», «С », «X» '— Гуси, гуси!

Га-га-га!

Есть хотите?

Да-да-да!

«р», «з», «с», «к», «г» - Роет землю старый крот,

Разрывает огород.

«р», «р'», «ч» - Открываем календарь:

Начинается январь.

В январе, в январе

Много снега на дворе.

В случае неправильного произнесения звука в слове предлагается произнести то же слово отраженно (вслед за логопедом), также слоги с этим звуком — прямые и обратные.

При обследовании фонематического восприятия необходимо выяснить, как ребенок различает на слух отдельные звуки. Особенно это относится к звукам, сходным по артикуляции или близким по звучанию. Необходимо проверить различение всех коррелирующих фонем из групп свистящих и шипящих («са» — «ша» «за» — «жа», «са» — «за», «са» — «ца», «са» — «ча» и т д.),' звонких и глухих («да» — «та», «па» — «ба», «га» — «ка» и т.д.), сонорных («ра»— «ла», «ри» — «ли» и т.д.), мягких и твердых («са» — «ся», «ла» — «ля» и т.д.). С этой целью логопед предлагает ребенку повторять вслед за ним различные оппозиционные слоги типа «са» — «ша», «ша» — «са», «ач»—«ащ», «са» — «ца», «ра» — «ла», «ша» — «жа» и т.д.

Если ребенок не произносит правильно некоторые звуки, то различение их проверяется следующим образом. Ему предлагается ответить каким-либо действием (поднять руку, хлопнуть в ладоши), если он услышит заранее оговоренный слог в ряду слогов, содержащих согласные звуки, наиболее часто смешиваемые с заданным, например слог «ша» среди слогов «са», «ца», «ча», «ща». Можно также предложить ребенку написать или сложить из разрезной азбуки называемые логопедом слоги.

Далее хорошо проверить, различает ли ребенок слова, очень близкие по звучанию, но разные по смыслу, например: жук— сук — лук, том — дом — ком — лом — сом, мишка — миска, коза — коса, лужа — лыжи, день — тень — пень. Проверять можно разными способами: предложить ребенку либо выбрать нужную картинку, либо объяснить, например, что такое «лужа», что такое «лыжи» и т. д.

Можно также предложить ребенку повторять за логопедом слова типа Маша — Даша — каша, Паша — наша — ваша или тень — день, день — пень, бак — лак — мак — так — рак или жук — лук — сук — тук и т. д. Этот прием позволяет выявить не только уровень фонематического восприятия ребенка, но и его внимание, а также слуховую память.

В результате всестороннего логопедического обследования удается получить необходимые данные, позволяющие сделать заключение о причине, характере и тяжести дислалии, а также наметить пути коррекции дефекта.

Для удобства и экономии времени нужно заранее заготовить таблицы проверки строения и подвижности органов артикуляционного аппарата, а также состояния звукопроизношения и фонематического восприятия. При обследовании ребенка логопед может проставлять в соответствующих графах таблицы необходимые отметки. Например, если строение нёба нормальное, в графе ставится знак «плюс»; если же оно узкое и высокое, в ней пишется слово «готическое». Так же записывается и звукопроизношение, и фонематическое восприятие.

Все

данные, полученные логопедом в результате

обследования, тщательно анализируются,

обобщаются и вносятся в соответствующие

графы речевой карты.

Все

данные, полученные логопедом в результате

обследования, тщательно анализируются,

обобщаются и вносятся в соответствующие

графы речевой карты.

ОТГРАНИЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ФОРМ ДИСЛАЛИИ

ОТ СХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ

Нередко в специальные детские сады попадают дети с внешними симптомами, сходными с проявлением сложной дислалии, отягощенной фонематическим недоразвитием. Однако боковой произношение многих фонем, появление излишней слюны в момент речи, неумение удерживать ту или иную артикуляционную позу продолжительное время, нижняя артикуляция некоторых верхних звуков должны насторожить логопеда и заставить провести особо тщательное обследование подвижности речевых органов, а также качество движений языка, их точность и силу.

Для этой цели необходимо внимательно изучить положение и поведение языка в полости рта в состоянии покоя. При этом можно обнаружить, что положение языка постоянно меняется: он то лежит спокойно, то оттягивается внутрь рта, то выгибается кверху, то отклоняется в сторону.

Если предложить ребенку поднять язык вверх, то можно наблюдать много лишних движений (язык высовывается резко вперед, становится длинным, узким), прежде чем язык примет нужное положение. Это свидетельствует об изменениях тонуса мышц языка, одной его половины или только кончика.

Качество движений языка легко проверить, предложив ребенку многократно выполнить следующее упражнение: поднять язык вверх, затем вытянуть вперед, повернуть его к левому уху и, наконец, к правому. При этом легко обнаружить неточность и недостаточность силы движений языка, а иногда и его вялость. Такие явления обусловлены гиперкинезами языка, постоянно подвижного, как бы не находящего нужного положения.

Далее следует проверить язык на утомляемость. Для этой цели можно предложить ребенку 1—2 мин показать, как кошка лакает молоко, т. е. попросить его производить быстрые движения языка вперед. Внимательно наблюдая за поведением языка, можно обнаружить замедление темпа движений, их неточность, Если после таких упражнений попросить ребенка высунуть язык вперед, то язык заметно отклонится в сторону и не сможет находиться в спокойном состоянии. Все это свидетельствует о наличии мышечной и иннервационной недостаточности в органах артикуляции.

Если ребенок называет изображенные на картинках предметы и при этом артикуляция многих звуков неточна, как бы смазана, или после многократного повторения слов наступает заметное утомление, артикуляция становится замедленной, неполной, или для многих звуков характерно боковое произношение, то перечисленные симптомы свидетельствуют не о дисла

лии, а о стертой форме псевдобульбарной дизартрии. Детей с диагнозом, так же как и дислаликов, зачисляют в группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.

Бывает и так, что при первичном обследовании логопед не метил у ребенка стертой формы псевдобульбарной дизартрии принял ее за дислалию. Но, приступив к коррекционной работе обнаружил, что тот или иной ребенок заметно отличается от остальных особой трудностью преодоления недостатков звукопроизношения. В таком случае необходимо снова провести логопедическое обследование данного ребенка, особо обратив внимание на только что перечисленные признаки.

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДИСЛАЛИИ

Исправление недостатков звукопроизношения у детей начинается с постановки у них точного, тонко дифференцированного произнесения звукосочетаний, одновременно у них развивают фонематическое восприятие. Понятно, что без полноценного восприятия фонем, без четкого их различения невозможно и их правильное произнесение. Вот почему, если при логопедическом обследовании устанавливается нарушение фонематического слуха, то прежде всего следует начинать работу по его развитию. Развитие фонематического восприятия проводится в игровой форме, на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях.

Начинается эта работа на материале неречевых звуков, постепенно вводятся звуки речи, правильно произносимые детьми, и те, которые вновь ставятся (или исправляются и вводятся в самостоятельную речь ребенка). Кроме этого, с первых занятий параллельно проводится работа по развитию слухового внимания и слуховой памяти. Такая двоякая направленность занятий позволяет добиваться наиболее эффективных результатов в развитии фонематического восприятия. Ведь неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из причин неправильного звукопроизношения.

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

В процессе логопедических занятий ребенок должен, прежде всего, овладеть умением контролировать свое произношение и исправлять его, сравнивая речь окружающих с собственной.

Логопедическую работу по развитию у детей способности

Дифференцировать фонемы можно условно разделить на шесть этапов:

1) узнавание неречевых звуков; 2) различение одинаковых

слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе и тембру

голоса; 3) различение слов, близких по звуковому составу;

4) Дифференциация слогов; 5) дифференциация фонем; 6) развитие навыков элементарного звукового анализа.

Остановимся подробнее на том, как проводится развитие фо-

нематического восприятия у детей на каждом из указанных этапов логопедического воздействия.

На первом этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей развивается способность узнавать и различать неречевые звуки. Одновременно у них развивается слуховое внимание и слуховая память (без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать фонемы).

На первых занятиях логопед предлагает детям послушать звуки за окном и ответить на вопросы: что шумит? (Деревья). Что гудит? (Машина). Кто кричит? (Мальчик). Кто разговаривает ?(Люди). Кто смеется? (Женщина). И т.д. Затем он предлагает внимательно послушать и определить, какие звуки доносятся из коридора, соседней группы, кухни, зала и т. д.

Далее проводится такая игра. Логопед вызывает водящего и предлагает ему плотно закрыть глаза или повернуться спиной к нему, а сам, пряча какую-нибудь игрушку (в шкаф, за штору, за спину одного из детей и т.д.), предлагает водящему найти ее, ориентируясь на силу ударов в барабан: если ребенок приближается к месту, где спрятана игрушка, барабан бьет громче, если удаляется — тише.

Эту игру следует повторить и на других занятиях, поддерживая тем самым у детей интерес к ним. Звуки, направляющие поиски ребенка, можно варьировать, заменяя барабан то бубном, то колокольчиком, хлопками в ладоши, ударами молоточка по столу и т.д. Следует обращать внимание на то, чтобы переходы силы звука барабана или других предметов были плавными: от сильного к среднему и тихому. На занятиях по различению звуков можно проводить и такие игры.

Игра 1. Дети встают в круг. Логопед предлагает им незаметно для водящего передавать за спиной колокольчики. Колокольчик должен звенеть в разных местах круга. Водящий должен отгадать и показать, за спиной какого ребенка звенел колокольчик.

Игра 2. Логопед сажает на стол двух игрушечных зайцев — большого и маленького. Объясняет и показывает, как играет на барабане большой заяц, у которого много сил (громко, сильно), и как маленький (тихо). Затем закрывает игрушки ширмой и за ней воспроизводит то громкие, то тихие удары в барабан. Дети должны отгадать и показать, какой из зайцев только что играл.

Эту игру нужно разнообразить, заменяя зайцев другими игрушками разной величины.

Игра 3. Логопед расставляет на столе несколько предметов (или озвученных игрушек). Манипулируя с предметами (постучать карандашом о стакан, погреметь коробкой с кнопками, погремушкой), он предлагает детям внимательно послушать и запомнить, какой звук издает каждый предмет. Затем прикрывает их ширмой и просит отгадать, какой из них сейчас звенит или гремит.

Эту игру можно варьировать: увеличивать (но не более чем до пяти) количество предметов, менять предметы и игрушки, постепенно усложняя для детей задачу различения внеречевых, звуков. В завершающих ее вариантах детям предлагается ряд из нескольких озвученных игрушек или нескольких предметов звучание которых различить достаточно трудно. Например, стакан чашка, кружка металлическая, кружка керамическая и деревянный бочонок.

Игра 4. Логопед демонстрирует детям, какие звуки издают различные предметы: ударяющийся о пол мячик; перекатывающийся в стеклянной банке, в керамической кружке шарик; сминаемая газета; разрываемая толстая бумага; передвигаемый стул и т.д. Затем эти же действия, но в другой последовательности логопед производит за напольной ширмой, а детей просит возможно полнее и точнее рассказать о том, что они слышат.

На втором этапе занятий детей учат различению одинаковых слов, звукокомплексов и звуков, ориентируясь на высоту,. силу и тембр голоса.

Начать можно с такой игры. Дети по очереди выполняют роль водящего, который, стоя к ним спиной, должен определить, кто назвал его имя. Затем игра усложняется: дети уже зовут водящего не по имени, а произносят одно и то же слово «ау!» а водящий отгадывает, кто это сказал. И последний, наиболее сложный вариант игры состоит в том, что водящий то громко, то тихо произносит «ау!», а дети должны угадать, издалека или вблизи он их зовет. Затем каждый ребенок по очереди произносит «ау!» то громко, то тихо в зависимости от слов логопеда: «Мальчик далеко ушел от тебя» или «Он находится близко и зовет».

На занятиях по различению тембра голоса, силы и высоты звука можно проводить и такие игры.

Игра 1. Логопед показывает детям игрушечного котенка и просит их внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко, — а как — когда далеко. Затем он произносит «мяу», чередуя силу голоса, а дети должны отгадать, близко или далеко мяукал котенок. Потом логопед просит детей мяукать в зависимости от команды «близко» или «далеко».

Усложнение игры состоит в том, что детей просят различать мяукание, ориентируясь на тембр и особенности голоса говорящего. Например, логопед объясняет детям, что котенок очень маленький и боится щенка, а потому мяукает жалобно, дрожа и замирая от страха. Дети по очереди мяукают изображая разные состояния котенка, а водящий отгадывает его «настроение».

В вариантах этой игры дети учатся различать, например, далеко или близко гудит пароход, тихий и громкий звук «у-у-у»; акая дудочка играет — большая или маленькая, низкий и высокий звук «у-у-у»; плачет мальчик или девочка, низкий и высокий звук «а-а-а» и т. д.

Игра

2. Логопед показывает

игрушечных или изображенных на картинке

трех медведей — большого, среднего,

маленького Затем, рассказывая сокращенный

вариант сказки о трех медведях, произносит

по ходу рассказа реплики и соответствующие

звуки очень низким, средним по высоте

и высоким голосом. Дети должны отгадать

и показать, какой из медведей мог так

сказать.

Игра

2. Логопед показывает

игрушечных или изображенных на картинке

трех медведей — большого, среднего,

маленького Затем, рассказывая сокращенный

вариант сказки о трех медведях, произносит

по ходу рассказа реплики и соответствующие

звуки очень низким, средним по высоте

и высоким голосом. Дети должны отгадать

и показать, какой из медведей мог так

сказать.

Игра 3. Детям раздаются картинки с изображением домашних животных и их детенышей: коровы и теленка, козы и козленка, свиньи и поросенка и т. п. Логопед произносит каждое звукоподражание то низким, то высоким голосом («му-у») «бе-е», «хрю» и т. д.). Дети, ориентируясь на звукокомплекс и высоту голоса, должны показать соответствующую картинку.

На занятиях третьего этапа дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу.

С этой целью проводится вначале такая игра. Логопед, показывая детям картинку, громко и четко произносит: «Вагон». Затем он говорит детям: «Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а вы внимательно слушайте. Как только я ошибусь, вы хлопнете в ладоши». Логопед произносит: «Вагон — вакон — фагон — вагон — факон — вагом» и т.д. После этого детям показывают следующую картинку или листок бумаги и произносят: «Бумага—пумага — тумага — бумага — пу-мака — бумака» и т. д. Дети, услышав неверно произнесенное слово, хлопают в ладоши. Следует отметить, что вначале произносятся слова, легкие по звуковому составу, но постепенно они должны усложняться.

Усложнение подобных игр-упражнений происходит еще и за счет реакции детей на неверно произнесенное слово. Например, поднимают в соответствии с инструкцией логопеда то красный, то зеленый кружок, что позволяет развивать внимание детей. Инструкции логопеда также усложняются постепенно, скажем, сначала детям предлагается поднимать красный кружок, если логопед ошибется, а затем красный, если заметят ошибку, зеленый, если слово произнесено верно.

На занятиях по различению близких по звуковому составу слов можно проводить и такие игры.

Игра 1. Логопед размещает на наборном полотне картинки, названия которых очень близки по звучанию. Например, рак, лак, мак, бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужи, лыжи и т.д. Затем он в определенной последовательности произносит 3—4 слова, а дети, отобрав соответствующие картинки, должны расставить их на наборном полотне в порядке произнесения: в одну линию или в столбик в зависимости от инструкции логопеда.

Игра 2. Логопед размещает на наборном полотне в одну линию следующие картинки: ком, бак, сук, ветка, каток. Каждому подходящему к наборному полотну ребенку дается картинка, которую он должен поместить под той картинкой, название кото-

рой наиболее близко по звучанию. В результате на наборном полотне должны получиться, примерно, такие ряды картинок:

ком бак сук ветка каток

дом рак лук клетка платок

сом мак жук пятка листок

лом лак тук моток

На четвертом этапе дети, будучи уже достаточно подготовленными, учатся различать слоги. Начинать следует с такой игры. Логопед произносит слоговой ряд, например: «на—на—на— Ш» а дети должны определить, какой слог лишний. Затем слоговые ряды усложняются: «на — НО — на», «ка — ка — ГО — ка», «па—БА—па—па» и т. п.

Эту игру можно усложнить следующим образом. Логопед вызывает водящего и говорит ему на ухо определенный слог, например «па». Ребенок вслух повторяет его. Логопед произносит или тот же слог вслед за ребенком, или близкий по звучанию. Происходит это примерно так:

ребенок — «па», логопед — «па»;

ребенок — «па», логопед — «ба»;

ребенок — «ка», логопед — «га»;

ребенок — «фа», логопед — «ва» и т.д.

Все дети после каждой пары слогов, произнесенных водящим и логопедом, также должны угадать одинаковые слоги они сказали или разные. Чтобы можно было контролировать реакцию каждого ребенка, детям предлагается, например, на одинаковые слоги поднять красный кружок, на разные — ничего не делать или же на разные поднять красный кружок, а на одинаковые — зеленый.

Понятно, что и эта игра варьируется подбором дифференцируемых слогов, а уровень сложности дифференциации определяется как произносительными возможностями детей, так и последовательностью логопедической работы в целом.

Следует помнить, что сначала слог обязательно произносится на ухо водящему, поскольку такой способ, повышая интерес детей, мобилизует их внимание.

На пятом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Причем начинать следует с дифференциации гласных звуков. Например, с такой игры. Логопед раздает детям картинки с изображением поезда, девочки, птички и объясняет: «Поезд гудит, «у-у-у-у», девочка плачет: «а-а-а-а», птичка поет: «и-и-и-и». атем он попеременно произносит эти звуки сначала удлиненно, «а-а-а-а-а», или «у-у-у-у-у», или «и-и-и-и-и», а дети, реаги-Р>я на произнесенный звук, поднимают соответствующие картинки.

Игра может после этого усложниться следующим образом:

1) Логопед произносит звуки «а», «и», «у» кратко; 2) детям вместо картинок раздают кружки трех цветов, а логопед объяс-

няет

им, что красный нужно поднять на звук

«а», желтый — на звук «и», зеленый — на

звук «у»; 3) в ряд из гласных «а», «у», <ш»

включают и другие звуки, например «о»,

«ы», «э», на которые дети не должны

реагировать.

няет

им, что красный нужно поднять на звук

«а», желтый — на звук «и», зеленый — на

звук «у»; 3) в ряд из гласных «а», «у», <ш»

включают и другие звуки, например «о»,

«ы», «э», на которые дети не должны

реагировать.

Аналогичным образом проводится работа по дифференциации согласных фонем.

Задачей последнего, шестого этапа занятий является выработка у детей навыков элементарного звукового анализа.

Начинается эта работа с обучения детей определять количество слогов в слове, отхлопывая двух- и трехсложные слова. Логопед должен показатель детям, как отхлопывать слова с разным числом слогов, как выделять при этом ударный слог. Затем по заданию логопеда дети упражняются в отхлопывании различных предложенных им слов. После этого проводится анализ гласных звуков, что можно делать следующим образом. Детям раздают по нескольку одноцветных кружков. Логопед произносит один, два или три гласных звука, например «а», «ау», «иоу», «о» и т. д., и дети раскладывают на столах такое количество кружков, которое соответствует числу произнесенных звуков.

Занятия по развитию навыков звукового анализа можно усложнить следующим образом. Детям раздают три кружка разных цветов, например красный, желтый, зеленый, при этом им говорят, что красный соответствует звуку «а», желтый — «у», зеленый — «и». Когда они запоминают это, логопед произносит сочетания сначала по два из перечисленных звуков: «ау», «уи», «уа», «аи», затем по три: «ауи», «аиу», «уиа», «уаи», «иуа», «иау», а дети складывают кружки на столах в соответствии с последовательностью их произнесения. Аналогично осуществляется анализ остальных гласных звуков.

После гласных приступают к анализу согласных звуков. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность: сначала дети учатся выделять последний согласный звук из слова. Причем легче всего им удается опознание на конце слова глухих взрывных согласных. Происходит это следующим образом. Дети по очереди подходят к столу логопеда и вытаскивают специально -подобранные картинки. Например, для выделения в конце слова взрывных согласных в конверт помещают следующие картинки: кот, кнут, паук, каток, танк, мак, жук, лук, веник и т. д.

Ребенок, вынув из конверта картинку, называет ее громко, выделяя голосом последний звук. Затем этот звук ребенок произносит отдельно.

Это упражнение можно варьировать, постепенно усложняя задания: 1) выделив последний звук, разложить картинки так, чтобы в одной стороне наборного полотна оказались картинки, названия которых оканчиваются на звук «т», а в другой — на звук «к»; 2) логопед показывает детям картинку, а при произношении ее названия опускает последний звук, например

«тан...», «пау...», «вени...» и т.д. Затем он просит кого-либо из детей назвать все слово и произнести звук, который был опущен.

Дальше работу по развитию навыков звукового анализа следует проводить по методике, разработанной Г. А. Каше и изложенной в ее книге «Исправление недостатков речи у дошкольников».

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

При предварительном логопедическом обследовании часто обнаруживаются нарушения в строении и подвижности органов артикуляционного аппарата. В таких случаях параллельно с работой по развитию фонематического восприятия проводится артикуляционная гимнастика (подготовительные упражнения). Целью такой гимнастики является выработка полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков. Кроме того, с ее помощью происходит объединение простых движений в сложные, в артикуляционные уклады различных фонем.

Как правило, упражнять следует лишь нарушенные движения и только те, которые нужны для постановки определенного звука. Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить на два вида упражнений: статические и динамические. Названия этих упражнений условные, но необходимо, чтобы дети их запоминали. Это, во-первых, повышает их интерес к занятиям, а во-вторых, экономит время, поскольку не приходится всякий раз объяснять, как выполнять то или иное упражнение, достаточно лишь его назвать.

Статические подготовительные упражнения

Лопаточка. Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10—15 с.

Чашечка. Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком положении 10—15 с.

Иголочка. Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь и сделать его узким. Удерживать в таком положении 15 с.

Горка. Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Удерживать в таком положении 15 с.

Трубочка. Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять в медленном темпе 10—15 раз.

Каждое из перечисленных упражнений выполняется медленно по 8—10 раз.

Динамические

подготовительные упражнения

Динамические

подготовительные упражнения

Часики. Высунуть узкий язык и тянуть его попеременно то к правому, то к левому уху. Двигать языком из угла в угол рта в медленном темпе под счет логопеда. Проделать 15— 20 раз.

Лошадка. Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Щелкать медленно, сильно. Тянуть подъязычную связку. Проделать 10—15 раз.

Качели. Высунуть узкий язык. Тянуться попеременно то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение проводится под счет логопеда 10—15 раз.

Вкусное варенье. Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта. Повторить 15 раз.

Змейка. Рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь и сделать его узким. Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз.

Маляр. Высунуть язык, рот приоткрыть. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу. Проделать 10 раз.

Катушка. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывать» вперед и убирать в глубь рта. Проделать 15 раз.

Грибок. Раскрыть рот. Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Проделать 15 раз.

При подготовке к постановке каждого очередного звука логопед должен выбирать из всех перечисленных упражнений только те, которые необходимы для данной артикуляции и при данных особенностях подвижности органов артикуляционного аппарата ребенка.

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

Логопедическая работа по устранению дислалии проводится на основе артикуляционных навыков через использование компенсаторных возможностей организма (зрительных и слуховых восприятий, тактильных и кинестетических ощущений).

Занятия * по исправлению дефектов звукопроизношения ведутся в следующей последовательности:

подготовительные упражнения;

постановка звука;

автоматизация навыка произношения звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);

Для ведения логопедических занятий нужны зеркало, набор зондов, шпатели, вата, спирт, набор дидактического и иллюстративного материала, индивидуальные тетради для записи домашних заданий, словари, специальная литература, протоколы речевого обследования логопатов

автоматизация навыка произношения звука в словах;

автоматизация навыка произношения звука в предложениях;

автоматизация навыка произношения звука в самостоятельной речи;

дифференциация звуков.

При постановке правильного произношения звуков пользуются тремя основными способами. Первый основан на подражании. Пользуясь слухом, зрением, тактильно-вибрационными и мышечными ощущениями, ребенок воспринимает звучание и артикуляццию фонемы и сознательно пытается воспроизвести требуемые движения речевых органов, требуемое звучание. При этом непосредственное слуховое восприятие звучания, восприятие видимых речевых движений, в том числе собственных (с помощью зеркала), ощущение рукой струи выдыхаемого воздуха, вибрации гортани могут быть дополнены выявлением работы речевых органов с помощью различных приспособлений.

Диапазон таких приспособлений достаточно широк: от простой полоски бумаги, отклоняющейся под действием струи выдыхаемого воздуха, до различных электроакустических приборов, преобразующих звук или вибрации частей речевого аппарата в зрительные сигналы («ДВИН», виброскоп и т. п.). Подражание, опирающееся на те или иные раздражители первосигнального характера, адресованные различным анализаторам, дополняется словесными инструкциями, доступными пониманию ребенка.

В тех случаях, когда не удается получить нужную артикуляцию по подражанию, приходится сначала довольствоваться воспроизведением отдельных ее элементов. Когда выявляется малоподвижность или недостаточная управляемость речевых органов, приходится прибегать к целой системе подготовительных артикуляционных упражнений, к своеобразной артикуляционной гимнастике (см. выше).

Второй способ состоит в механическом воздействии на речевые органы при помощи каких-либо приспособлений (шпатель, зонды). При этом способе используется некоторая исходная артикуляция и на ее основе речевые органы механическим путем приводятся в требуемое положение или движение.

Связанные с определенным положением или движением речевых органов кинестетические раздражения в сочетании с сопутствующими им слуховыми закрепляются в коре головного мозга в виде системы следов, что в дальнейшем становится предпосылкой для активного, произвольного воспроизведения требуемой артикуляции.

Третий способ смешанный. При нем механическое воздействие на речевые органы служит для того, чтобы помочь более полному и точному воспроизведению требуемой артикуляции, осуществляемому в основном путем подражания и с помощью словесных инструкций.

Устранение

сигматизма

Устранение

сигматизма

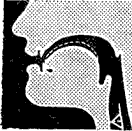

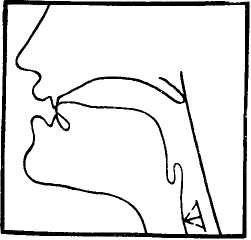

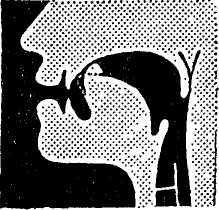

Звуки «с» — «сь» и «з» — «зб» (свистящие) относятся к группе зубных звуков. При произнесении «с» части артикуляционного аппарата располагаются следующим образом:

губы растянуты в улыбку, или принимают положение следующего гласного;

зубы сближены на расстояние до 1 мм;

к ончик

языка упирается в нижние резцы;

ончик

языка упирается в нижние резцы;

спинка языка выгнута и посредине ее образуется желобок, по которому выдыхаемая струя воздуха направляется к резцам;

боковые края языка прилегают к внутренней стороне верхних коренных зубов;

нёбная занавеска поднята и прижата к задней стенке глотки, препятствуя выходу воздуха через нос;

голосовые связки разомкнуты (см.. рис. 1).

Рис.1 Профиль артикуляции При мягком «с'» спинка языка более выгнута по

звуков С-З направлению к твердому нёбу и весь язык напряжен, кончик языка сильнее упирается в резцы.

П ри

произнесении звуков «з» и «з'»

артикуляционный уклад тот же, что при

«с» и «с'», только спинка языка поднята

несколько выше, голосовые связки сомкнуты

и вибрируют, выдох менее напряжен, чем

при звуке «с».

ри

произнесении звуков «з» и «з'»

артикуляционный уклад тот же, что при

«с» и «с'», только спинка языка поднята

несколько выше, голосовые связки сомкнуты

и вибрируют, выдох менее напряжен, чем

при звуке «с».

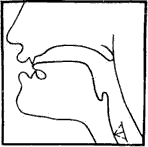

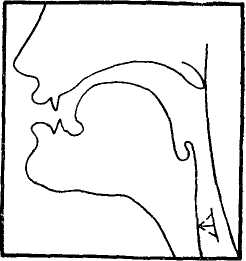

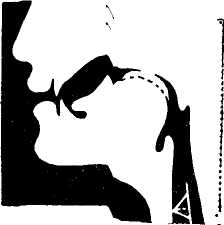

Звук «ц» относится к группе аффрикат (смычно-щелевых) и образуется в результате быстрого слияния звуков «т» и «с» («тс»). При его произнесении в первый момент кончик языка упирается в нижние резцы, как при «с»; спинка языка круто вогнута и передней своей частью образует смычку у шеек верхних резцов, во второй момент кончик языка

Рис.2 Профиль артикуляции

звука Ц остается в том же положении, а передняя часть спинки

после разрыва смычка отскакивает в

положение «с», и в середине ее образуется

узкий канал для прохода воздуха. Мягкое

нёбо поднято, связки разомкнуты,

выдох умеренный (см. рис.2).

после разрыва смычка отскакивает в

положение «с», и в середине ее образуется

узкий канал для прохода воздуха. Мягкое

нёбо поднято, связки разомкнуты,

выдох умеренный (см. рис.2).

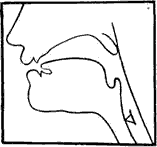

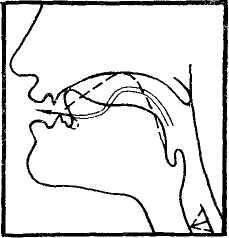

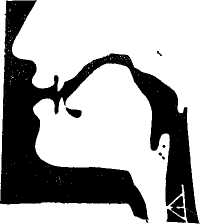

Звуки «ш» и «ж» (шипящие) относятся к группе передненёбных.

Рис.3 Профиль артикуляции

звуков Ш - Ж

П ри

произношении звука «ш» части

артикуляционного аппарата занимают

следующее положение:

ри

произношении звука «ш» части

артикуляционного аппарата занимают

следующее положение:

губы несколько выдвинуты вперед;

кончик языка поднят к нёбу (за альвеолы), но не касается его, образуя щель;

боковые края языка прижимаются изнутри к верхним коренным зубам, не пропуская по бокам струю выдыхаемого воздуха;

нёбная занавеска поднята; Рис. 4 Профиль звук Ч

г олосовые

связки разомкнуты (см. рис. 3).

олосовые

связки разомкнуты (см. рис. 3).

При произнесении звука «ж» установка частей артикуляционного аппарата та же, что при «ш», только голосовые связки сомкнуты и вибрируют; язык более высоко поднят по направлению к твердому нёбу; выдыхаемая струя воздуха слабее, чем при произнесении звука «ш».

Звук «ч» относится к группе аффрикат (смычно-щелевых). Этот звук возникает в результате быстрого соединения смычного звука «ть» с последующим щелевым «шь». Рис. 5 профиль звука Щ

Произнесение звука «ч» осуществляется, как и при «ц», в два момента: в первый— кончик языка производит смычку с корнями верхних резцов, во второй — кончик языка после взрыва отходит назад к альвеолам, образуя здесь сужение; весь язык напряжен и приближен к нёбу; губы слегка выдвинуты вперед; нёбная занавеска поднята; голосовые связки разомкнуты (см. рис. 4).

Звук «щ» звучит как длительное (ш').

При его произнесении части артикуляционного аппарата занимают следующее положение:

губы выдвинуты вперед;

кончик рыка поднят, как при «ш», но не к передней части твердого нёба, а к альвеолам, образуя в этом месте щель;

боковые края языка примыкают к внутренней стороне коренных зубов, образуя посредине языка продольный канал, по которому проходит струя выдыхаемого воздуха; вся масса языка напряжена, корневая часть приподнята;

нёбная занавеска поднята (см. рис. 5).

Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называются сигматизмом, замена свистящих звуков шипящими или Другими звуками русского языка называется парасигматизмом.

Сигматизм бывает следующих видов:

М

ежзубный,

так называемая

шепелявость. Он выражается в том, что

при произнесении свистящих или шипящих

звуков (а иногда и тех и других) кончик

языка просовывается между нижними и

верхними резцами (рис. 6), отчего получается

шепелявый звук.

ежзубный,

так называемая

шепелявость. Он выражается в том, что

при произнесении свистящих или шипящих

звуков (а иногда и тех и других) кончик

языка просовывается между нижними и

верхними резцами (рис. 6), отчего получается

шепелявый звук.Губно-зубной. При этом недостатке произношения свистящие или шипящие звуки (а иногда и те и другие) произносятся подобно звукам «ф» и «в», т. е. при таком положении частей артикуляционного аппарата, когда нижняя губа,

Рис. 6 Межэубный сигматизм поднятая к верхним резцам, образует сужение, через

которое проходит выдыхаемая струя воздуха, а язык находится в положении звука «с» (рис. 7). При такой комбинированной артикуляции образуется звук, который содержит элементы звуков «ф» и «с» («в» и «з»), вследствие чего произношение становится нечетким, невнятным и неприятным на слух.

3

.Призубный.

Этот недостаток

выражается в том, что при произнесении

свистящих звуков кончик языка упирается

в края верхних и нижних резцов, образуя

затвор и мешая проходу воздуха через

зубную щель (рис. 8), вследствие чего

отсутствует характерный для этих звуков

свист. Вместо звуков «с», «з», «ц»

слышатся звуки «т» и «д». Например: суп

— туп», зима

— «дима», цапля

— «тапля». Такой

недостаток можно отнести к парасигматизмам,

поскольку в

.Призубный.

Этот недостаток

выражается в том, что при произнесении

свистящих звуков кончик языка упирается

в края верхних и нижних резцов, образуя

затвор и мешая проходу воздуха через

зубную щель (рис. 8), вследствие чего

отсутствует характерный для этих звуков

свист. Вместо звуков «с», «з», «ц»

слышатся звуки «т» и «д». Например: суп

— туп», зима

— «дима», цапля

— «тапля». Такой

недостаток можно отнести к парасигматизмам,

поскольку в

Рис.7 Губно-зубной сигматизм данном случае один согласный звук заменяется

другим.

Ш

ипящий.

При этом виде сигматизма

звуки произносятся, когда кончик языка

оттянут от нижних резцов в глубь ротовой

полости, спинка резко выгнута по

направлению к твердому нёбу (рис. 9),

вследствие чего вместо свиста слышится

смягченное «ш» или «ж» (собака—

«шабяка», замок —

«жямок»).

ипящий.

При этом виде сигматизма

звуки произносятся, когда кончик языка

оттянут от нижних резцов в глубь ротовой

полости, спинка резко выгнута по

направлению к твердому нёбу (рис. 9),

вследствие чего вместо свиста слышится

смягченное «ш» или «ж» (собака—

«шабяка», замок —

«жямок»).Боковой. При этом недостатке свистящие или шипящие звуки (иногда и те

и другие) могут произноситься двумя

рис. 8 Призубный сигматизм

с пособами

(рис Ю): а) кончик языка упирается в

альвеолы, а весь язык ложится ребром;

один из его краев поднимается к внутренней

стороне коренных зубов

пропуская выдыхаемый

воздух по боковым краям языка, вследствие

чего образуется хлюпающий звук; (Л

кончик языка упирается

в верхние альвеолы, пропуская воздух

по бокам, как при звуке «л». Боковой

сигматизм может быть как односторонним,

так и двусторонним.

пособами

(рис Ю): а) кончик языка упирается в

альвеолы, а весь язык ложится ребром;

один из его краев поднимается к внутренней

стороне коренных зубов

пропуская выдыхаемый

воздух по боковым краям языка, вследствие

чего образуется хлюпающий звук; (Л

кончик языка упирается

в верхние альвеолы, пропуская воздух

по бокам, как при звуке «л». Боковой

сигматизм может быть как односторонним,

так и двусторонним.

Носовой. При этом недостатке свистящие или шипящие звуки (иногда и те и другие) произносятся при следующем положении Рис. 9 Шипящий сигматизм

языка: корень его поднимается и примыкает к

м ягкому

нёбу, которое опускается и образует

ягкому

нёбу, которое опускается и образует

проход выдыхаемого воздуха через нос (рис. 11), отчего слышится звук, похожий на «х», но с гнусавым оттенком.

Устранение различных видов сигматизма

Методы исправления сигматизма определяются характером недостатка.

П

ри

межзубном сигматизме

логопед предлагает ребенку сблизить

зубы и в этом рис.

10 Боковой сигматизм

ри

межзубном сигматизме

логопед предлагает ребенку сблизить

зубы и в этом рис.

10 Боковой сигматизм

положении пытаться произнести длительно звук «с». Если звук «с» произносится недостаточно четко, логопед может прибегнуть к механическому способу, т. е. специальным зондом или концом шпателя нажать на кончик языка ребенка, несколько опустив его за нижние резцы. Придерживая язык в таком положении, логопед просит ребенка произнести звук «с» вначале изолированно, а затем с гласными «а», «о», «у», «ы» в прямых и обратных слогах.

Если ребенок правильно произносит звук «с», ему будет нетрудно овладеть правильным произношением звуков «з» и «ц».

Для произнесения звука «з» логопед предлагает ребенку во время произнесения звука «с» включить голос, для произнесения звука «ц» предлагает произносить подряд звуки «т» и «с» сначала Медленно, постепенно ускоряя темп, до-

Рис. 11 Носовой сигматизм

биваясь

тем самым слитного перехода от звука

«т» к «с» («тс»).

биваясь

тем самым слитного перехода от звука

«т» к «с» («тс»).

Четкое понятие о том, что звук «ц» является составным и при этом единым, спаянным, ребенок получает при произнесении обратных слогов «ац», «оц», «уц», где ясно слышится, что звуку «с» предшествует взрыв («т»).

Многократным сопоставлением слогов «ац» и «ас» достигается четкая дифференциация простого «с» и составного «ц».

При устранении губно-зубного сигматизма логопед предлагает ребенку произносить звук «с» при раздвинутых губах и обнаженных краях резцов (показ в зеркале). Если ребенок не может воспроизвести это движение сам, логопед, придерживая его нижнюю губу и обнажая таким образом резцы, просит его произнести звук «с». После этого, когда изолированно звук «с» звучит правильно, логопед учит ребенка произносить этот звук в сочетании с гласными, сначала помогая ему (придерживая пальцами нижнюю губу), а затем добивается, чтобы он делал это самостоятельно.

При призубном сигматизме логопед может применить два приема:

а) легким нажимом шпателя или кончиком зонда на передний край языка опустить его за нижние резцы, чтобы в результате выход воздуха осуществлялся через зубную щель;

б) предложить ребенку держать передний край языка между нижними и верхними резцами, широко распластав его; при таком положении языка ребенок, выдыхая воздух и ощущая его струю на кончике языка, воспроизводит звук, похожий на шепелявое (межзубное) «с». Затем логопед, слегка нажимая шпателем на распластанный передний край языка, постепенно отодвигает его за нижние резцы. После того как стабилизуется правильное произношение звука «с» и ребенок сможет удерживать правильное положение языка самостоятельно (без поддержки зондом или шпателем), поставленный звук «с» можно включать в слоги, слова и дифференцировать его со звуками «з» и «ц».

4 Исправление шипящего сигматизма проводится с помощью приема, описанного в пункте 3,6. В данном случае ребенка необходимо отучить от привычки напрягать язык и оттягивать его в глубь рта. С этой целью рекомендуется как можно дольше задерживаться на стадии межзубного произношения звука «с» в слогах, словах и фразах. Когда язык окончательно укрепится в этом положении, можно постепенно переводить кончик языка за нижние резцы, что обычно происходит автоматически.

5. При исправлении бокового сигматизма вначале рекомендуется обучить ребенка дуть с просунутым между губами широко распластанным передним краем языка, затем это первоначальное упражнение заменяется дутьем при межзубном положении переднего края языка, после чего можно давать слоговые

упражнения, слова и даже фразы, включающие звук «с». Постепенно передний край языка по показу логопеда (в зеркале) или при помощи зонда или шпателя переводится за нижние резцы, правильное произношение звука «с» закрепляется в кинестетическом ощущении ребенка и в его слуховом представлении и становится привычным.

6. При устранении носового сигматизма также необходима предварительная работа по формированию правильного выдоха воздуха через середину ротовой полости. С этой целью следует проводить упражнения с дутьем: задувание свечи, спички, поддувание ватки, дутье на бумажку и т.п. Упражнения проводятся сначала при межгубном, а затем межзубном положении переднего края языка. Добившись шепелявого произношения звука «с», логопед может задать ребенку упражнения на этот звук в слогах, словах и фразах. В результате у ребенка закрепляется навык произнесения звука «с» на правильном выдохе, струю которого он может ощущать кончиком своего Просунутого между зубами языка. Когда язык окончательно укрепится в ртом положении, можно постепенно переводить его кончик на нижние резцы, и временное шепелявое произношение заменится правильно-артикулируемым «с».

Применяемый некоторыми логопедами прием — зажим крыльев носа—обычно не дает необходимого эффекта. Поскольку все описанные недостатки произношения звука «с» почти-всегда переходят на звуки «з» и «ц», к исправлению произношения этих звуков следует приступить только после постановки звука «с».

Если ребенок не озвончает звук «з», логопед может прибегнуть к осязанию вибрации гортани, а затем с появлением правильного звучания «з» больше внимания уделять упражнениям на дифференциацию звонкого «з» и глухого «с»-

Перечисленные виды сигматизма (межзубный, губно-зубной,, призубный, боковой и носовой) могут встречаться и в группе шипящих звуков («ш», «ж», «ч», «щ»). Кроме того, часто шипящие звуки заменяются свистящими, например звук «ш» заменяется звуком «с», «ж» — «з», «ч» — «ц», «щ» — «сь». Такая замена называется свистящим сигматизмом.

Недостатки произнесения шипящих звуков «ш» и «ж» можно устранять следующим образом. Логопед предлагает ребенку произнести звук «с» и в это время, подводя шпатель или зонд под кончик языка, заводит его за верхние альвеолы; при таком сложении вместо «с» слышится звук «ш», вместо «з» — «ж». Постепенно ребенок приучается удерживать язык в таком положении. Для обеспечения у него необходимого выдвижения губ логопед слегка нажимает на углы его рта. Контролируя при мощи зеркала положение своих губ и языки, ребенок закрепляет правильное произношение звуков «ш» и «ж» в слогах, словах и фразах, а также в устных и письменных упражнениях на дифференциацию этих звуков и свистящих «с» и «з».

При

постановке аффрикаты «ч» логопед

предлагает ребенку

произнести слог «ать» и в это время,

подложив под передний край языка шпатель

или зонд, поднимает его к альвеолам

верхних резцов. Одновременно логопед

слегка нажимает пальцами на углы его

рта, выдвигая губы вперед. При таком

положении языка и губ вместо слога «ать»

слышится «ач», вместо «оть» — «оч»,

вместо «уть» — «уч» и т.д. По мере того,

как у ребенка закрепляется произношение

этого звука через кинестетическое и

слуховое представление, он начинает

произносить его самостоятельно (без

внешней помощи) в обратных и прямых

слогах, а затем в словах и фразах.

Необходимо поупражняться с ребенком

на дифференциацию (устную и письменную)

этого звука со звуками «с» и «ц».

При

постановке аффрикаты «ч» логопед

предлагает ребенку

произнести слог «ать» и в это время,

подложив под передний край языка шпатель

или зонд, поднимает его к альвеолам

верхних резцов. Одновременно логопед

слегка нажимает пальцами на углы его

рта, выдвигая губы вперед. При таком

положении языка и губ вместо слога «ать»

слышится «ач», вместо «оть» — «оч»,

вместо «уть» — «уч» и т.д. По мере того,

как у ребенка закрепляется произношение

этого звука через кинестетическое и

слуховое представление, он начинает

произносить его самостоятельно (без

внешней помощи) в обратных и прямых

слогах, а затем в словах и фразах.

Необходимо поупражняться с ребенком

на дифференциацию (устную и письменную)

этого звука со звуками «с» и «ц».

При постановке звука «щ» логопед предлагает ребенку произнести длительно смягченное «ш» («шынь») или слог «ась», а сам в это время, так же как при постановке звука «ч», поднимает шпателем или зондом кончик его языка к верхним альвеолам, отчего получается звук «шьшь», или «щ». Этот звук сначала закрепляется в прямых и обратных слогах, затем в словах и фразах, одновременно даются упражнения на дифференциацию (устно и письменно) со звуками «сь» и «ш».

Дифференциацию свистящих и шипящих звуков рекомендуется проводить примерно в такой последовательности: «с»—«з», «с» — «ц», «с» — «з» — «ц», «ш» — «ж», «с» — «ш», «з» — «ж»,

— «ч», «ц»—«ч», «с» — «щ».

Устранение ротацизма

Недостатки в произношении фонем «р» и «р'» называют ротацизмом. Они могут выражаться в искажении этих фонем или в замене их другими. Последняя разновидность дефекта называется параротацизмом.

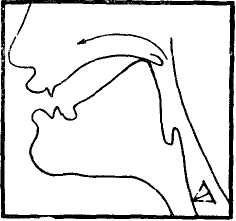

При правильной артикуляции звука «р» губы разомкнуты или их положение определяется следующей гласной. Между верхними и нижними резцами сохраняется некоторое расстояние, язык принимает форму ложечки, его боковые края прилегают к верхним коренным зубам, а передний край поднят к альвеолам, соприкасается с ними и вибрирует под напором выдыхаемого воздуха, мягкое нёбо поднято и закрывает проход в нос, голосовые связки сомкнуты и вибрируют. Мягкий звук «р'» отличается по артикуляции от парного твердого дополнительным подъемом спинки языка к нёбу и некоторым его перемещением вперед (см. рис. 12).

Недостатки в произношении звука «р'» часто проявляются в виде горлового дрожащего звука. Первый тип подобной артикуляции— это велярное «р» (от velum — мягкое нёбо),при котором корневая часть языка сближается с нижним краем мягкого нёба, образуя с ним щель. Проходя через эту щель, выдыхаемый воздух вызывает мелкую, беспорядочную вибрацию мягкого нёба, в результате чего возникает шум, который, примеши-

в аясь

к тону голоса, сообщает специфичное

дефектное звучание. При втором типе —

увулярном «р»

(от uvula

— язычок) вибрирует и при этом гармонически

только язычок, в результате слышится

отчетливый рокот.

аясь

к тону голоса, сообщает специфичное

дефектное звучание. При втором типе —

увулярном «р»

(от uvula

— язычок) вибрирует и при этом гармонически

только язычок, в результате слышится

отчетливый рокот.

Встречается «кучерское» «р», образуемое вибрацией обеих губ, а также воспроизведение «р» с помощью образования двугубной или губно-зубной щели когда слышится нечто вроде английского или русского «В» («вак», «савай», «пав» Рис. 12. Профиль арти-

вместо рак, сарай, пар). куляции звуков «р» -«р'»

Иногда вместо «р» отчетливо слышится язычно-задненёбный звук «г» или его фрикативная разновидность («гак», «сагай»). Вместо «р» порой встречается носовой звук типа английского или немецкого «ng», образуемого путем смыкания корневой части языка с мягким нёбом при свободном проходе воздуха из глотки в нос.

Характер детскости придает речи наблюдаемая также замена звука «р» звуком «j» («як», «саяй», «пай» вместо рак, сарай, пар). В некоторых случаях приходится сталкиваться с так называемым одноударным «р», при котором передний край языка лишь один раз прикасается к альвеолам, вибрация отсутствует и слышится звук, напоминающий английское (альвеолярное) «d» или даже обычное русское «д» («дак», «садай»). Попытки произнести длительный рокочущий звук не удаются. У дошкольников часто наблюдается замена звука «р» на «л» или «л'» («лак», «салай», «пал»).

Нередко встречается боковое «р», при котором вместо вибрации переднего края языка взрывается смычка между его боковым краем и коренными зубами. Наконец, следует упомянуть о редком виде ротацизма, при котором резкое искажение звука обусловлено тем, что струя выдыхаемого воздуха проходит через щель, образуемого боковым краем языка и верхними коренными зубами, приводя в колебание щеку. Это так называемое Щечное «р». Кроме того, имеется несколько видов параротацизма (замена «р» согласными «р'», «л», «л'», «j» (й), «г», «д»).

В большинстве случаев тот или иной вид ротацизма охватывает как твердое «р», так и мягкое «р'». Нередко, однако, при дефектном «р» отмечается нормальное «р'». Реже наблюдается обратное.

Предрасполагающими к ротацизму анатомическими аномалиями могут служить короткая подъязычная связка, узкое и высокое нёбо, чрезмерно узкий или массивный, недостаточно пластичный язык.

В большинстве случаев для получения правильной артикуляции «р» необходимы подготовительные упражнения, которые ведутся в двух направлениях. Один ряд упражнений позволяет

добиться

правильного положения языка, получить

так называемое фрикативное «р»,

артикулируемое при том же положении

языка и в том же месте, что и нормальное,

но без вибрации Другой ряд позволяет

добиться вибрации языка.

добиться

правильного положения языка, получить

так называемое фрикативное «р»,

артикулируемое при том же положении

языка и в том же месте, что и нормальное,

но без вибрации Другой ряд позволяет

добиться вибрации языка.

Если ребенок правильно произносит верхние «ш» и «ж», получить фрикативное «р» нетрудно. Достаточно предложить ему произнести протяжно фонему «ж» при несколько открытом рте без округления губ и переместить передний край языка немного вперед, к деснам верхних резцов. Добившись цели, следует закрепить фрикативное «р» на материале слогов, слов, а затем и фраз, не дожидаясь усвоения вибрации. Важно при этом, чтобы полученный звук произносился при достаточном напоре выдыхаемого воздуха и минимальной щели между передним- краем языка и деснами. Должен быть ясно слышен не только голос, но и шум воздуха, проходящего через щель.

При выработке вибрации необходимо быстро повторять на одном выдохе звук «д», артикулируемый особым образом: при несколько открытом рте и при смыкании переднего края языка не с резцами, а несколько глубже, с деснами верхних резцов или даже с альвеолами, как при произнесении английской фонемы «d».

Упражнение начинается с двух -трехкратного равномерного повторения звука («дд», «дд», «дд»..., «ддд», «ддд», «ддд»...), затем в тех же сериях звуков усиливается последний звук («дД», «дД», «дД», «ддД», «ддД», «ддД»...), а также и из многократного повторения звука как равномерного («ддддддд»...), так и с ритмическим выделением, допустим, каждого третьего звука серии («ддД», «ддД», «ддД», «ддД»). Можно также использовать в качестве исходного звука «т» («тд», «тд», «тдд», «тдд»). Работать должен только язык при статичном положении нижней челюсти. В дальнейшем двух-, трехкратное повторение звука «д» завершается гласными «а» или «ы» («дда», «дда», «дда»..., «дды», «дды», «дды»..., «ддда», «ддда», «ддды», «дддды»... или «тдда», «тдда»..., «тдды», «тдды»...).

Еще один прием выработки вибрации состоит в том, что во время длительного произнесения фрикативного «р» под язык подкладывается зонд с шариком на конце. Шарик приводится в соприкосновение с нижней поверхностью языка, после чего быстрыми движениями зонда вправо и влево принудительно вызывается колебание языка, попеременное смыкание и размыкание его переднего края с альвеолами. Вместо зонда можно использовать собственный палец ребенка, предварительно вымытый или обтертый ватой, смоченной в спирте. Вначале движение пальца осуществляется с помощью логопеда, который держит кисть ребенка. В дальнейшем ребенок действует самостоятельно.

После того как достигнута вибрация, необходимо путем разнообразных упражнений на материале слогов, слов и фраз, постепенно произносимых во все более быстром темпе, добиться

а втоматизма

артикуляции и избавиться от излишне

раскатистого произношения , неизбежного

на ранних этапах работы. Если вначале

получается только твердое «Р»;

то одновременно с его закреплением

необходимо начать работу над.

мягким «р'». Если же

вначале получается мягкое «р'», то работу

над твердым «р» следует начать после

отработки мягкого варианта.

втоматизма

артикуляции и избавиться от излишне