- •Храм Святовита в Арконе.

- •Сказочный град на острове Буяне.

- •Спасшийся от нашествия злобных монголоидов невидимый град Китеж.

- •Чудо-юдо рыба-кит.

- •Русские народные сказки

- •Верования древних славян

- •Славянское язычество I . Введение

- •II . Славянский языческий мир

- •1. Берегини и духи

- •Поле оборотней.

- •2. Языческие боги

- •Ураган.

- •III . Заключение Слияние язычества и христианства

- •Приложения Характеристики некоторых персонажей мифологии древних славян

- •Сварог.

- •Полет Йогини-Матушки из предгорного Скита на помощь детям-сиротам.

Сказочный град на острове Буяне.

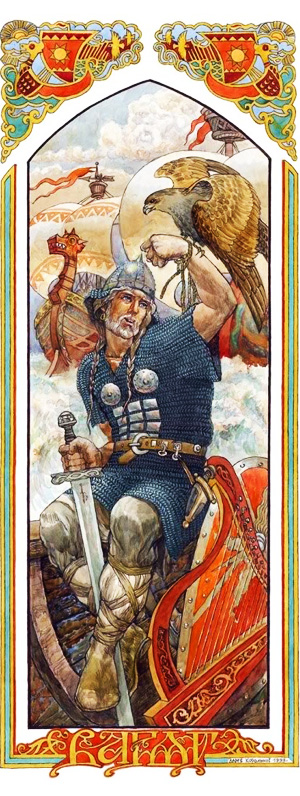

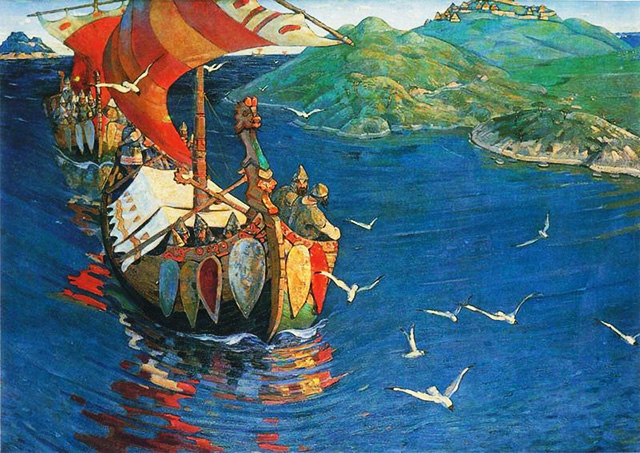

БЫСТРОЗОРКОЙ — мифологизированный персонаж сказок. У чехов и словаков — это великан, от всевидящих и острых взглядов которого воспламеняется огнем все, что только может гореть, а скалы трескаются и рассыпаются в песок. У русских — могучий старик с огромными бровями и необычайно длинными ресницами; брови и ресницы у него так заросли, что совсем затемнили зрение. Чтобы он мог взглянуть на мир, нужны несколько силачей, которые бы смогли поднять ему брови и ресницы железными вилами. Он страшный истребитель, который взглядом своим убивает людей. Олицетворение бога-громовника. В ВАРЯГИ — поселенцы из Балтийского региона, представители которых присутствовали как наёмные воины или торговцы в Древнерусском государстве (IX—XII вв.) и Византии (XI—XIII вв.). Древнерусские летописи связывают с варягами-русью образование государства Русь («призвание варягов»). Вопрос о том, кого называли на Руси варягами, продолжает оставаться дискуссионным. Ряд источников сближают понятия «варяги» со скандинавскими викингами, с XII века на Руси лексема «варяги» заменяется псевдоэтнонимом «немцы». Из византийских источников известны варяги (варанги) как особый отряд на службе у византийских императоров с XI века. Скандинавские источники также сообщают о том, что некоторые викинги вступали в отряды варягов (вэрингов), находясь на службе в Византии в XI веке.

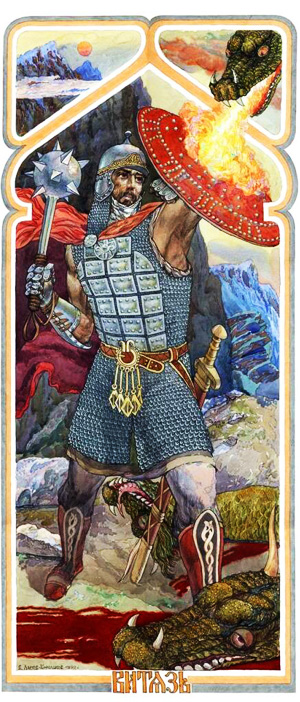

ВИТЯЗЬ — древнерусский воин, богатырь. Существуют две версии происхождения слова витязь. По первой версии, слово происходит от древненемецкого слова Witing. По второй версии, слово «викинг» происходит от древненорвежского «vikingr» В славянских языках скандинавский суффикс «-ing» переходил в «-езь» («князь», «колодезь», «пенязь» и т. д.), так что восточные славяне произносили слово «vikingr» как «витязь».

ВОЛК-САМОГЛОТ — волк-туча, пожиратель небесных светил, в народных сказках носит характеристическое название волка-самоглота. Он живет на море-окияне (т.е. на небе), пасть у него страшная, готовая проглотить всякого супротивника, под хвостом у волка — баня, а в заду — море: если в той бане выпариться, а в том море выкупаться, то станешь молодцем и красавцем. Он добывает сказочному герою гусли-самогуды. Волк-туча хранит в своей утробе живую воду дождя, с которою нераздельны понятия силы, здоровья и красоты. Согласно с метафорическим названием дождя молоком, этот сказочный волк заменяется иногда молочною рекою с кисельными берегами, которая всех питает и всем дарует красоту и силу. ВОЛХ ВСЕСЛАВЬЕВИЧ (Волх, Вольга) — мифологизированный персонаж русских былин, обладатель чудодейственных оборотнических свойств: «...Ударился Вольга оземь, обернулся серым волком, побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупел, из валежника, погнал в сети и лисиц, и куниц, и соболей... Молодой Вольга догадался, обернулся малой мошкой, всех молодцов обернул мурашами, и пролезли мурашки под воротами. А на той стороне стали воинами» (русская былина). Чудесно его рождение: мать его, обычная женщина, случайно наступила на змея, и вскоре появился Волх. Сюжет о Волхе Всеславьевиче и его походе на Индию принадлежит к наиболее архаичному слою в русском былинном эпосе с широко представленной стихией чудесного, волшебно-колдовского, магического, слиянностью человеческого и природного начал.

ВОЛЧЕЦ — колючая сорная трава, напоминающая своими иглами острые стрелы (т.е. растение, способное всполошить, испугать чертей). ВЫРИЙ (вирий, ирий, урай) — в восточнославянской мифологии древнее название рая и райского мирового дерева, у вершины которого обитали птицы и души умерших. В народных песнях весеннего цикла сохранился мотив отмыкания ключом вырия, откуда прилетают птицы. Согласно украинскому преданию, ключи от вырия некогда были у вороны, но та прогневала бога, и ключи передали другой птице. С представлением о вырии связаны магические обряды погребания крыла птицы в начале осени.

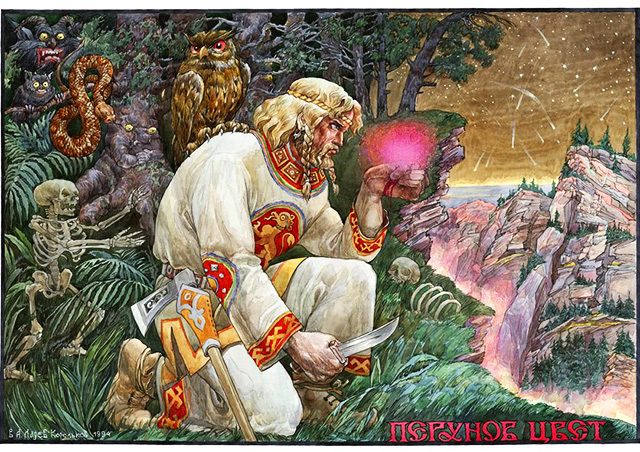

Г ГЕРМАН (Джерман) — в южнославянской мифологии персонаж, воплощающий плодородие. Во время болгарского обряда вызывания дождя представляется глиняной куклой с подчеркнутыми мужскими признаками. В заклинаниях говорится, что Герман умер от засухи (или дождя): женщины хоронят его в сухой земле (обычно на песчаном берегу реки), после чего должен пойти плодоносный дождь. ГОГИ И МАГОГИ — такие народы, что свирепы пуще лютых зверей и едят живых людей; у иного один глаз — и тот во лбу, а у иного три глаза; у одного одна только нога, а у иного три, и бегают они так быстро, как летит из лука стрела. «...И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!» (Н.В, Гоголь. «Мертвые души»). ГОМИЛЕ СЛАМЕ (олелии, ойлалия) — ритуальный большой костер. Большие костры палили из соломы, а также жгли огни в особой решетке, высоко поднятой четырьмя мужчинами на четырех длинных шестах. ГРОМОВЫЙ ЖЕРНОВ — жернов, который мелет людское счастье и богатство. У белорусов сохранилось поверье, что горные духи, подчиненные Перуну и вызывающие своим полетом ветры и бурю, возят на себе громовый жернов, на котором восседает сам Перун с огненным луком в руках. Д ДАСУНЬ — темное царство, населенное дасу — демонами или представителями неарийских, неславянских племен. ДВОЕГЛАЗКА — черношерстная собака, имеющая над глазами два белые пятна, которыми и усматривает она всякую нечистую силу. Ж ЖАР-ЦВЕТ (свети цвет, царь-цвет, Перунов-цвет) — когда на папоротнике цветет этот фантастический цветок, ночь бывает яснее дня и море колышется. Рассказывают, что бутон его разрывается с треском и распускается золотым или красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаз не в состоянии выносить чудного блеска; показывается этот цветок в то же самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками... Ночь, в которую цветет папоротник, бывает среди лета - в ночь на Купайлу (перед Днем летнего солнцестояния), когда Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, открывал спрятанные в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. Кроме того, папоротников цвет распускается и в грозовые летние и осенние ночи, известные под именем воробьиных, или рябиновых, когда часть воробьев черт отпускает на волю, а другую предает смерти, что указывает на враждебное отношение его к этим птицам. Но, вероятно, еще в эпоху язычества с воробьем стали соединять то же демоническое значение, какое присваивалось ворону, сове и другим хищным птицам, в которых обыкновенно олицетворялись грозовые бури... В темную, непроглядную полночь, под грозой и бурею, расцветает огненный цветок Перуна, разливая кругом такой же яркий свет, как самое солнце; но цветок этот красуется одно краткое мгновение: не успеешь глазом мигнуть, как он блеснет и исчезнет! Нечистые духи срывают его и уносят в свои вертепы. Кто желает добыть цвет папоротника, тот должен накануне светлого праздника Купайлы отправиться в лес, взявши с собою скатерть и нож, потом найти куст папоротника, очертить около него ножом круг, разостлать скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения; как только загорится цветок, тотчас же должно сорвать его и разрезать палец или ладонь руки и в рану вложить цветок. Тогда все тайное и скрытое будет ведомо и доступно... Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный Жар-цвет; около папоротника в заветную ночь лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим чудом, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом: едва сорвет он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле. Человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Пока не добудешь цвета папоротника, боже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернешь голову, так она и останется навеки! - а выступишь из круга, черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепко-накрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешься - весь труд пропал: Жар-цвет исчезнет! По мнению других, не должно выходить из круга до самого утра, так как нечистые удаляются только с появлением солнца, а кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Те же условия: очертить себя кругом и не оглядываться - необходимо соблюдать и при добывании клада. Та же могучая сила, которая присваивалась Перуновой палице, грому, принадлежит и цвету папоротника: обладая им, человек не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня, делается недоступным влиянию злого чародейства и может повелевать нечистыми духами. Для этих последних цвет папоротника так же страшен, как и громовые стрелы: завидев пламенный цветок, они, по одному представлению, стараются овладеть им и запрятать в облачные пещеры, а по другому - в ужасе разбегаются от него по своим трущобам и болотам. Цветок этот отмыкает все замки и двери (только приложи его - и железные запоры, цепи и связи вмиг распадаются!), открывает погреба, кладовые, казнохранилища и обнаруживает подземные клады. Кто владеет чудесным цветком, тот видит все, что кроется в недрах: темная земная кора кажется ему прозрачною, словно стекло. Так как молния есть проводник живой воды и так как вода эта называлась небесным вином, то отсюда возникли поверья, наделяющие папоротник целебными свойствами, и мнение, будто с помощью его цвета можно черпать из рек и колодцев вместо воды сладкое вино. Всякий, кто достанет Жар-цвет, становится вещим человеком, знает прошедшее, настоящее и будущее, угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей. Сверх того, он может по собственному произволу насылать в сердце девицы горячее чувство любви, для чего заговоры постоянно обращаются к богу-громовнику и его молниеносным стрелам. НЕВИДИМКА (сказка) Один крестьянин искал накануне Купалы потерянную корову; в самую полночь он зацепил нечаянно за куст цветущего папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас стал он невидимкою, прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее; он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм. Когда крестьянин воротился в семью, домашние, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветок - и в ту же минуту все его увидали. Мужик был простоват и сам понять не мог, откуда далась ему мудрость. Однажды к нему явился под видом купца черт, купил у него лапоть и вместе с лаптем унес и папоротников цвет. Мужик порадовался, что нажил денег на старом лапте, да вот беда - с потерею цветка окончилось и его всевидение, даже позабыл про те места, где еще недавно любовался зарытыми сокровищами. В. БРЮСОВ. "ПАПОРОТНИК"

Предвечерний час объемлет Окружающий орешник. Чутко папоротник дремлет, Где-то крикнул пересмешник. В этих листьях слишком внешних, В их точеном очертанье, Что-то есть миров нездешних... Стал я в странном содроганье. И на миг в глубинах духа (Там, где ужас многоликий) Проскользнул безвольно, глухо Трепет жизни жалкой, дикой. Словно вдруг стволами к тучам Вырос папоротник мощный. Я бегу по мшистым кучам... Бор не тронут, час полнощный, Страшны люди, страшны звери, Скалят пасти, копья точат, Все виденья, всех поверий По кустам кругом хохочут. В сердце ужас многоликий... Как он жил в глубинах духа? Облик жизни жалкой, дикой Где-то крикнул пересмешник. Закивал мне, как старуха. Предвечерний час объемлет Окружающий орешник. Небо древним тайнам внемлет,

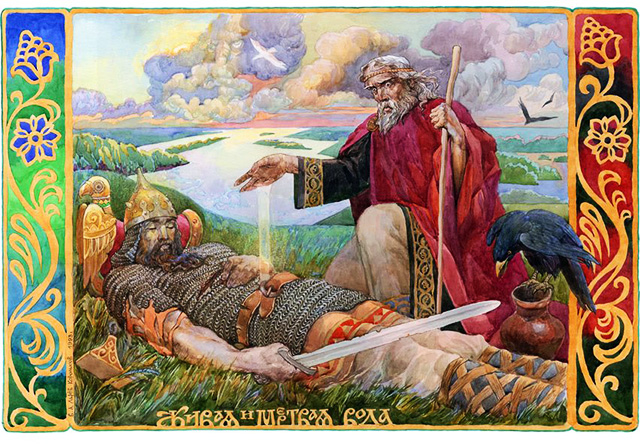

ЖИВАЯ ВОДА (амрита, нектар, амброзия) — напиток бессмертия. Верили, что мёртвая вода заращивает раны, а живая вода оживляет.

З ЗВЕЗДА — душа человека; падающая звезда уподобляется смерти. В народе верят, что на небе столько же звезд, сколько на земле людей. Сверх того, на Руси утверждают, что падающая звезда означает след ангела, который летит за усопшею душою, или след праведной души, поспешающей в райские обители; если успеешь пожелать что-нибудь в тот миг, пока еще не совсем сокрылась звезда, то желание непременно дойдет до Бога и будет им исполнено. И ИВАН БЫКОВИЧ (Иван-коровьин или кобылий сын, Милош Кобылич, Буря-богатырь) — мифологизированный образ героя русских народных сказок, победившего многоголовых змеев. Победивши их, он должен бороться с их сестрами или женами, которые превращаются одна в золотую кроватку, другая в дерево с золотыми и серебряными яблоками, а третья в криницу. Должен состязаться богатырь и с их матерью, ужасною змеихою, которая раззевает пасть свою от земли до неба. Быстрота полета бурной дожденосной тучи олицетворялась в образе быстрого коня; проливаемые ею потоки — к сближению ее с дойной коровой, — поэтому Иван-коровьин сын есть собственно сын тучи, т.е. молния или божество грома Перун. ИВАН ДУРАК (Иванушка Дурачок) — мифологизированный персонаж русских волшебных сказок. Воплощает особую сказочную стратегию, исходящую не из стандартных постулатов практического разума, но опирающегося на поиск собственных решений, часто противоречащих здравому смыслу, но в конечном счете приносящих успех: «Наш Иван тут стал не Иван-дурак, а Иван — царский зять; оправился, очистился, молодец молодцом стал, не стали люди узнавать!» (А.Н. Афанасьев. Народные русские сказки). Социальный статус его обычно низкий: он — крестьянский сын или просто сын старика и старухи, или старухи-вдовы. Нередко подчеркивается бедность, которая вынуждает его идти «в люди», наниматься на службу. Но в большей части сказок ущербность его не в бедности, а в лишенности разума, наконец, в том, что он последний, третий, самый младший брат, чаще всего устраненный от каких-либо «полезных» дел. Алогичность Ивана Дурака, его отказ от «ума», причастность его к особой «заумной» (соответственно — поэтической) речи напоминает ведущие характеристики юродивых, явления, получившего особое развитие в русской духовной традиции. Происхождение слова "дурак". Слово "дурак" часто использовалось у славян в качестве второго нецерковного имени. В старые времена детей в семьях было много, и сыновей по языческому обычаю называли по порядку: Первак, Вторак, Третьяк, а далее остальных – Другак, что в детском произношении превращалось в Дурак. С временем именно имя Дурак, а не Другак (один из младших сыновей после третьего), стало нормативным. Очень долгое время слово "дурак" обидным вовсе не было. Иван-дурак (правильнее писать Иван-Дурак) из русских сказок – просто двойное имя младшего из братьев, одно христианское, другое языческое, потому по правилам оба имени надо писать с большой буквы. В качестве имени это слово часто встречается в документах XV-XVII веков. И именуются так отнюдь не холопы, а люди вполне солидные – "Князь Федор Семенович Дурак Кемский", "Князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин", "московский дьяк [должность в те времена немалая] Дурак Мишурин". С тех же времен взяли начало и бесчисленные русские "дурацкие" фамилии - Дуров, Дураков, Дурново... А также и фамилии Перваков, Первак, Втораков, Вторак, Третьяков, Третьяк и мн. др. ИВАН ЦАРЕВИЧ (Иван Королевич) — мифологизированный образ главного героя русских народных сказок. Его деяния — образец достижения наивысшего успеха. Универсальность образа в том, что он — «Иван», т.е. любой человек, не имеющий каких-либо сверхъестественных исходных преимуществ; одновременно «Иван» и «первочеловек», основатель культурной традиции. В целом Иван Царевич может быть соотнесен с образом мифологического героя, прошедшего через смерть, обретшего новую жизнь, с сюжетом глубинной связи умирания и возрождения. К КАРАВАЙ (коровай) — в восточнославянской мифологии и ритуалах обрядовый круглый хлеб с украшениями и мифологическое существо, символ плодородия. По словам белорусской песни, «Сам Бог коровай месить»: пекущие просят Бога спуститься с неба, чтобы помочь им месить и печь. КИЙ — в восточнославянской мифологии герой. Согласно легенде (в «Повести временных лет»). Кий с младшими братьями Щеком и Хоривом — основатель Киева: каждый основал поселение на одном из трех киевских холмов. Возможно, имя его происходит от обозначения божественного кузнеца, соратника громовержца в его поединке со змеем. КИСЕК — один из мифологических прародителей русских. КИТЕЖ (Китеж-град, Кидиш) — в русских легендах город, чудесно спасшийся от завоевателей во время монголо-татарского нашествия XIII века. При приближении Батыя Китеж стал невидимым и опустился на дно озера Светлояр. Легенда о Китеже, по-видимому, восходит к устным преданиям эпохи ордынского ига. Впоследствии была особенно распространена у старообрядцев, причем Китежу придавался характер убежища последователей старой веры. В утопических легендах Китеж считался населенным праведниками, нечестивцы туда не допускались, в городе царила социальная справедливость. «Сказания о Китеже включали рассказы о людях, давших обет уйти в Китеж и писавших оттуда письма о колокольном звоне, который можно услышать на берегу озера. Китежу придавался характер убежища последователей старой веры» (А.В. Чернецов).