- •Вопросы экзамена (Атмосфера)

- •Что такое давление воздуха, каковы единицы его измерения?

- •Как перейти от миллиметров ртутного столба к гектопаскалям?

- •Какие газы входят в состав воздуха?

- •В чем разница между сухим и влажным воздухом, какой воздух легче: сухой или влажный при одинаковых давлении и температуре?

- •Какова роль водяного пара в атмосфере? в каких единицах измеряется содержание водяного пара?

- •Как меняется состав воздуха с высотой?

- •Напишите уравнение состояния сухого воздуха и истолкуйте его.

- •Что такое однородная атмосфера и какова ее высота?

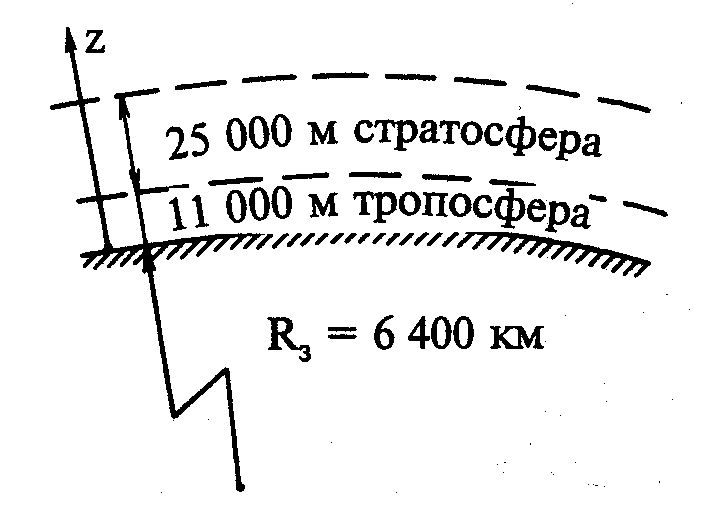

- •На какие слои разбивается атмосфера по характеру изменения температуры с высотой? Охарактеризуйте эти слои.

- •Что такое озон, как он образуется и каким образом влияет на температуру высоких слоев атмосферы? в чем заключается защитная роль озона?

- •Перечислите газовые загрязнения атмосферы.

- •Что такое аэрозоли и как они попадают в атмосферу?

- •Что такое кислотные дожди и как они образуются?

- •Какие ионы существуют в атмосфере? Как меняется концентрация ионов с высотой? Что такое ионосфера и каково ее строение?

- •Как заряжены земная поверхность и атмосфера? Какие процессы поддерживают заряд Земли?

- •Напишите уравнение статики атмосферы. Каков его физический смысл?

- •Что такое вертикальный барический градиент?

- •Напишите барометрическую формулу. Какие задачи решаются с помощью барометрической формулы?

- •Каким образом выполняется приведение давления к уровню моря и барометрическое нивелирование?

- •Что такое барическая ступень и каково ее практическое применение?

- •Как изменяется давление воздуха с высотой?

- •Что такое адиабатический процесс? По какому закону происходят суходиабатические изменения температуры воздуха?

- •Как меняется температура в поднимающемся вертикально индивидуальном объеме сухого воздуха? Чему равен сухоадиабатический градиент температуры?

- •Как меняется температура в поднимающемся вертикально индивидуальном объеме влажного воздуха? в чем принципиальное различие между адиабатическим подъемом сухого и влажного воздуха?

- •Как построена аэрологическая диаграмма?

- •Что такое ветер, как определяются скорость и направление ветра?

- •Что такое румбы горизонта? Какая разница между мгновенной и сглаженной скоростью и направлением ветра?

- •Что такое роза ветров и как она строится?

- •Что такое воздушная масса? Географическая классификация воздушных масс.

- •Раскройте суть гипотезы о тепловом равновесии Земли.

- •Каков спектральный состав солнечной радиации? Какой спектральный состав излучения Земли?

- •Что понимают под солнечной постоянной? Как она изменяется с течением года на верхней границе атмосферы?

- •Какие изменения происходят с солнечной радиацией при проникновении ее в атмосферу?

- •Какие вещества являются наиболее сильными поглотителями солнечной радиации и в каких участках спектра?

- •Как происходит рассеяние солнечной радиации? Какие явления с этим связаны?

- •Что называется атмосферой? Что вы знаете об источниках энергии атмосферных процессов?

- •Дайте определение климата. Что понимается под локальным и глобальным климатом?

- •Цель и задачи создания вкп (расшифруйте аббревиатуру)?

- •Какими приборами измеряются величины, характеризующие погоду?

- •Что такое гетеросфера?

- •Какие факторы влияют на климат?

- •Какие шкалы для измерения температуры используются в метеорологии (формулы перевода)?

- •Каково изменение средней температуры воздуха с высотой (постройте график)?

- •Что понимается под атмосферными фронтами?

- •Что такое теплый фронт, холодный фронт?

- •Опишите зимний индийский муссон. Когда он наблюдается, какую несет?

- •Что такое внутритропическая зона конвергенции?

- •Что такое циклон и антициклон?

- •Опишите погоду в циклоне и антициклоне.

Как заряжены земная поверхность и атмосфера? Какие процессы поддерживают заряд Земли?

Хотя обычно атмосфера не считается электропроводной средой, она все же обладает небольшой проводимостью. Поэтому оставленное на воздухе заряженное тело медленно утрачивает свой заряд. Проводимость атмосферы возрастает с высотой из-за увеличения интенсивности космического излучения, уменьшения потерь ионов в условиях более низкого давления (и, следовательно, при большем среднем свободном пробеге), а также из-за меньшего количества тяжелых ядер. Проводимость атмосферы достигает максимальной величины на высоте ок. 50 км, т.н. "уровне компенсации". Известно, что между поверхностью Земли и "уровнем компенсации" постоянно существует разность потенциалов в несколько сотен киловольт, т.е. постоянное электрическое поле. Выяснилось, что разность потенциалов между некоторой точкой, находящейся в воздухе на высоте нескольких метров, и поверхностью Земли очень велика - более 100 В. Атмосфера имеет положительный заряд, а земная поверхность заряжена отрицательно. Поскольку электрическое поле - область, в каждой точке которой имеется некоторое значение потенциала, можно говорить о градиенте потенциала. В ясную погоду в пределах нижних нескольких метров напряженность электрического поля атмосферы почти постоянна. Из-за различий электропроводности воздуха в приземном слое градиент потенциала подвержен суточным колебаниям, ход которых существенно меняется от места к месту. При отсутствии локальных источников загрязнения воздуха - над океанами, высоко в горах или в полярных районах - суточный ход градиента потенциала в ясную погоду одинаков. Величина градиента зависит от всемирного, или среднего гринвичского, времени (UТ) и достигает максимума в 19 ч. Э. Эплтон предположил, что этот максимум электропроводности, вероятно, совпадает с наибольшей грозовой активностью в планетарном масштабе.

Напишите уравнение статики атмосферы. Каков его физический смысл?

Уравнение, описывающее изменение атмосферного давления с высотой в предположении статического равновесия, т. е. при равновесии силы тяжести и вертикальной составляющей барического градиента:

![]()

или

![]() От

От сюда

следует, что распределение давления по

вертикали в атмосфере определено

полностью, если известен вертикальный

профиль температуры и давление на

каком-либо одном уровне. Физически

правильно было бы использовать значениние

давления на самых верхних уровнях, но

в силу малой точности наблюдений,

применяют давление на уровне подстилающей

поверхности.

сюда

следует, что распределение давления по

вертикали в атмосфере определено

полностью, если известен вертикальный

профиль температуры и давление на

каком-либо одном уровне. Физически

правильно было бы использовать значениние

давления на самых верхних уровнях, но

в силу малой точности наблюдений,

применяют давление на уровне подстилающей

поверхности.

Интеграл этого уравнения называется барометрической формулой.

Что такое вертикальный барический градиент?

Напишите барометрическую формулу. Какие задачи решаются с помощью барометрической формулы?

Барометрическая формула определяет зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести. Для идеального газа, имеющего постоянную температуру Т и находящегося в однородном поле тяжести (во всех точках его объёма ускорение свободного падения g одинаково), Б. ф. имеет следующий вид: р = p0exp [-gm.(h - h0)/RT] (1), где р — давление газа в слое, расположенном на высоте h, p0 — давление на нулевом уровне (h = h0), m — молекулярная масса газа, R — газовая постоянная, Т — абсолютная температура. Графически зависимость (1) представлена на рис. Из Б. ф. (1) следует, что концентрация молекул n (или плотность газа) убывает с высотой по тому же закону: n =n0exp [-mg (h-h0)/kT], где m — масса молекулы, k — Больцмана постоянная. Б. ф. лежит в основе барометрического нивелирования — метода определения разности высот Dh между двумя точками по измеряемому в этих точках давлению (p1 и p2). Поскольку атмосферное давление зависит от погоды, интервал времени между измерениями должен быть возможно меньшим, а пункты измерения располагаться не слишком далеко друг от друга. Б. ф. записывается в этом случае в виде: Dh = 18400· (1+at) lg (p1/p2) (в м), где t — средняя температура слоя воздуха между точками измерения, a — температурный коэффициент объёмного расширения воздуха. Погрешность при расчётах по этой формуле не превышает 0,1—0,5% от измеряемой высоты. Более точна формула Лапласа, учитывающая влияние влажности воздуха и изменение ускорения свободного падения.