- •134 Набор текста – Олег Борискин oboriskin@mail.Ru

- •Лоция на ввп - Земляновский

- •Глава l. Внутренние водные пути

- •§ 1. Транспортная характеристика

- •§ 2. Современное состояние и перспективы развития внутренних водных путей

- •§ 3. Понятие о лоции

- •Глава II. Основные элементы рек. Навигационные опасности § 4. Термины и определения

- •Фазы водного режима реки

- •Колебания уровня воды в реках

- •§ 5. Течения в речном потоке

- •§ 6. Наносные и каменистые образования в речном русле

- •§ 7. Извилистость речных русл

- •§ 8. Перекаты

- •Основные элементы переката следующие:

- •§ 9. Судоходная классификация перекатов

- •Глава III. Шлюзованные участки рек и каналы, их навигационные опасности § 10. Сущность шлюзования, состав гидроузлов

- •§ 11. Судоходные шлюзы и судоподъемники

- •§ 12. Подходные каналы к шлюзам

- •§ 13. Регулирование стока рек, влияние водохранилищ на окружающую среду

- •§ 14. Особенности гидрологического режима нижних бьефов

- •§ 15.Судоходные каналы

- •Глава IV. Водохранилища, озера и морские устья рек, их навигационные опасности § 16. Течения и колебания уровней на водохранилищах и озерах

- •§ 17. Навигационные опасности на водохранилищах и озерах

- •§ 18. Образование и виды морских устьев рек

- •§ 19. Морские и устьевые побережья

- •§ 20. Колебания уровней воды в морских устьях рек

- •§ 21. Понятие о приливных явлениях

- •§ 22. Приливы и приливные течения в устьях рек

- •§ 23. Элементы и предвычисление приливов

- •Глава V. Гидрометеорологические и ледовые явления на внутренних водных путях § 24. Элементы и виды ветра

- •§ 25. Ветровое волнение

- •§ 26. Определение элементов ветрового волнения

- •§ 27. Внутренние волны

- •§ 28. Ледовый режим на реках

- •§ 29. Ледовый режим на озерах и водохранилищах

- •§ 30. Ледовый режим на судоходных каналах. Оценка сплоченности ледяного покрова

- •Глава VI. Навигационное оборудование внутренних водных путей § 31. Назначение и виды судоходной обстановки

- •§ 32. Навигационные знаки и огни

- •§ 33. Краткая теория створов

- •§ 34. Дополнительное навигационное оборудование

- •§ 35. Судоходная обстановка озер и морских устьев рек

- •Глава VII. Навигационные пособия § 36. Карты внутренних водных путей

- •§ 37. Карты, составленные в проекции гаусса

- •§ 38. Руководства для плавания

- •§ 39. Справочные пособия для плавания

- •§ 40. Радиолокационные пособия

- •§ 41. Корректура навигационных пособий

- •§ 42. Информация о судоходных условиях

- •Глава VIII. Ориентирование при плавании на внутренних водных путях § 43. Пользование навигационными картами

- •§ 44. Использование карт водохранилищ для расчета курса судна

- •§ 45. Использование радиолокационных пособий

- •§ 46. Видимость знаков и огней навигационной обстановки

- •§ 47. Ориентирование в ночное время

- •§ 48. Определение расстояний с судна

- •§ 49. Определение скорости движения судна

- •§ 50. Ориентирование по естественным и искусственным приметам, звуковым сигналам

- •§ 51. Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях

- •§ 52. Использование местных признаков погоды

§ 27. Внутренние волны

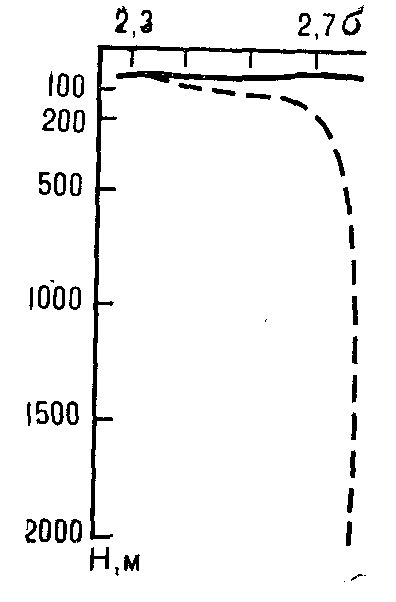

На рис. 57 показано вертикальное распределение плотности о воды в море (Н — глубина). Температура и соленость воды с глубиной существенно изменяются. Это изменение происходит не плавно. Обычно из-за сильного прогрева температура верхних слоев воды значительно выше, чем подстилающих. Причем, если соленость на поверхности из-за притока речных вод или дождей меньше, чем в глубине, то в верхнем слое плотность воды значительно отличается от плотности глубинных вод. Увеличение плотности от поверхности до дна происходит неравномерно. Слой, где температура и соленость, а следовательно и плотность, бывают наибольшими, называется слоем скачка. Устойчивый слой скачка плотности толщиной в несколько метров образует как бы поверхность в океане, разделяющую менее плотные и более плотные водные массы. Если на эту поверхность будут воздействовать какие-нибудь внешние силы, то она начинает колебаться и создаст внутренние в о л н ы.

Внутренние волны могут образовываться под влиянием приливо-образующих сил Луны и Солнца, ветра, атмосферного давления, течений, подводных препятствий и т. п.

Наблюдаемые в природе внутренние волны обычно являются результатом сложения отдельных волн, каждая из которых порождена каким-либо возмущением. Например, приливообразующие силы и перепады атмосферного давления непосредственно воздействуют на слой скачка. Ветер генерирует поверхностные волны, которые, в свою оче-

Рис. 57. Вертикальное распределение плотности воды в море

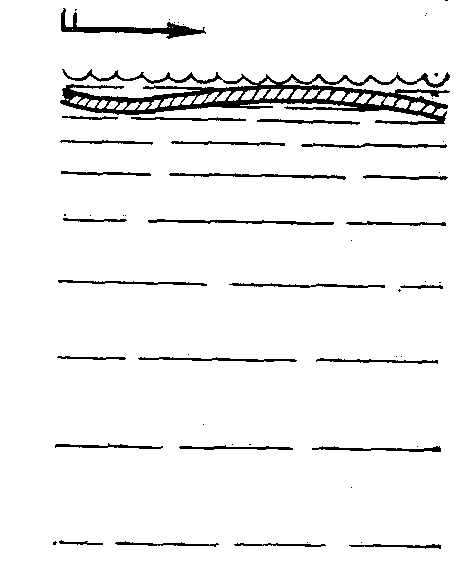

Рис. 58. Мертвая вода

редь, как бы раскачивают нижние слои до тех пор, пока там не возникают огромные, но медленно распространяющиеся внутренние волны.

В зависимости от воздействующих сил длина, высота и период внутренних волн изменяются в широком диапазоне. Приливы обычно порождают внутренние волны с полусуточным и суточным периодом и высотой, достигающей в некоторых случаях более 30 м. Ветровые волны заставляют слой скачка колебаться с периодом от нескольких минут до часа. Высота таких волн до 5—6 м.

Развитие внутренних волн вдали от берега зависит в основном от рельефа дна, направления, постоянных течений и господствующего направления атмосферных образований — циклонов.

Вблизи берега слой скачка плотности возникает чаще всего в районах впадения рек, а также во время таяния льда, когда относительно тонкий слой почти пресной воды располагается на высокосоленой и плотной морской воде. Эти факторы служат причиной образования так называемой «мертвой воды» (рис. 58). Она возникает на границе раздела между верхним и нижним слоями, резко отличающимися по плотности, если толщина верхнего слоя приблизительно равна погруженной части судна.

Явление «мертвой воды» встречается повсеместно вблизи устьев крупных рек: Лены, Енисея и др. Особенно часто оно наблюдается в арктических морях в штилевую весеннюю погоду при ледотаянии. Судно, скорость которого примерно совпадает со скоростью свободного движения волны, будет создавать не только судовые волны на поверхности, но и внутренние волны (рис. 59) на границе раздела двух слоев воды — «легкого» верхнего и «тяжелого» нижнего. Волновое сопротивление сильно возрастает, так как вода в верхнем слое, толщиной, равной осадке судна, двигается в обратном направлении и вызывает потерю скорости судна.

Суда, идущие с небольшой скоростью, попав в «мертвую воду», внезапно теряют ход и, наоборот, при выходе из нее сразу набирают скорость. Буксируемые суда на «мертвой воде» рыскают и плохо слушаются руля.

Рис. 59. Внутренние волны:

/ — траектория течения; 2 — Поверхность раздела

Поверхность воды при движении по «мертвой воде» приобретает в штиль своеобразный вид. За кормой увеличиваются поперечные волны, впереди появляется большая волна, которую судно толкает.

В узких проливах при значительных скоростях течений внутренние волны разрушаются и образуется внутренний прибой. В некоторых случаях он заметен на поверхности. Иногда, благодаря сильному сужению сечения, вихревое движение внутренней прибойной волны достигает поверхности и вызывает сильную толчею и водовороты.

Внутренние волны способствуют размыванию берегов и разрушению оснований портовых сооружений. На некоторой глубине давление, вызываемое ударами внутренних волн, может быть больше, чем давление поверхностных волн.