- •134 Набор текста – Олег Борискин oboriskin@mail.Ru

- •Лоция на ввп - Земляновский

- •Глава l. Внутренние водные пути

- •§ 1. Транспортная характеристика

- •§ 2. Современное состояние и перспективы развития внутренних водных путей

- •§ 3. Понятие о лоции

- •Глава II. Основные элементы рек. Навигационные опасности § 4. Термины и определения

- •Фазы водного режима реки

- •Колебания уровня воды в реках

- •§ 5. Течения в речном потоке

- •§ 6. Наносные и каменистые образования в речном русле

- •§ 7. Извилистость речных русл

- •§ 8. Перекаты

- •Основные элементы переката следующие:

- •§ 9. Судоходная классификация перекатов

- •Глава III. Шлюзованные участки рек и каналы, их навигационные опасности § 10. Сущность шлюзования, состав гидроузлов

- •§ 11. Судоходные шлюзы и судоподъемники

- •§ 12. Подходные каналы к шлюзам

- •§ 13. Регулирование стока рек, влияние водохранилищ на окружающую среду

- •§ 14. Особенности гидрологического режима нижних бьефов

- •§ 15.Судоходные каналы

- •Глава IV. Водохранилища, озера и морские устья рек, их навигационные опасности § 16. Течения и колебания уровней на водохранилищах и озерах

- •§ 17. Навигационные опасности на водохранилищах и озерах

- •§ 18. Образование и виды морских устьев рек

- •§ 19. Морские и устьевые побережья

- •§ 20. Колебания уровней воды в морских устьях рек

- •§ 21. Понятие о приливных явлениях

- •§ 22. Приливы и приливные течения в устьях рек

- •§ 23. Элементы и предвычисление приливов

- •Глава V. Гидрометеорологические и ледовые явления на внутренних водных путях § 24. Элементы и виды ветра

- •§ 25. Ветровое волнение

- •§ 26. Определение элементов ветрового волнения

- •§ 27. Внутренние волны

- •§ 28. Ледовый режим на реках

- •§ 29. Ледовый режим на озерах и водохранилищах

- •§ 30. Ледовый режим на судоходных каналах. Оценка сплоченности ледяного покрова

- •Глава VI. Навигационное оборудование внутренних водных путей § 31. Назначение и виды судоходной обстановки

- •§ 32. Навигационные знаки и огни

- •§ 33. Краткая теория створов

- •§ 34. Дополнительное навигационное оборудование

- •§ 35. Судоходная обстановка озер и морских устьев рек

- •Глава VII. Навигационные пособия § 36. Карты внутренних водных путей

- •§ 37. Карты, составленные в проекции гаусса

- •§ 38. Руководства для плавания

- •§ 39. Справочные пособия для плавания

- •§ 40. Радиолокационные пособия

- •§ 41. Корректура навигационных пособий

- •§ 42. Информация о судоходных условиях

- •Глава VIII. Ориентирование при плавании на внутренних водных путях § 43. Пользование навигационными картами

- •§ 44. Использование карт водохранилищ для расчета курса судна

- •§ 45. Использование радиолокационных пособий

- •§ 46. Видимость знаков и огней навигационной обстановки

- •§ 47. Ориентирование в ночное время

- •§ 48. Определение расстояний с судна

- •§ 49. Определение скорости движения судна

- •§ 50. Ориентирование по естественным и искусственным приметам, звуковым сигналам

- •§ 51. Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях

- •§ 52. Использование местных признаков погоды

§ 26. Определение элементов ветрового волнения

Период волны связан со скоростью ее распространения и определяется выражением

t=X/c. (29)

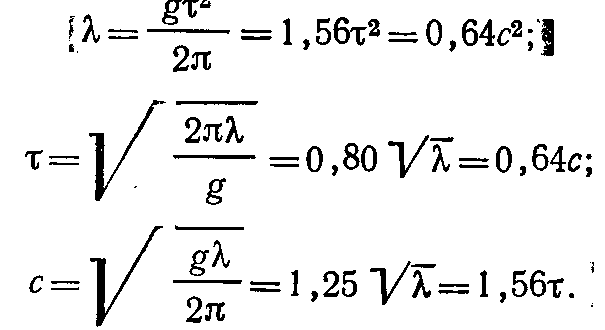

На основании трохоидальной теории волн длина волны, ее период и скорость распространения определяются такими соотношениями:

В трохоидальной теории волн есть некоторые допущения. Профиль волны лишь весьма приближенно можно считать трохоидой; движение воды рассматривается как движение идеальной жидкости, т. е. жидкости, лишенной сил сцепления и трения; не учитывается воз-

действие ветровых и волновых течений, турбулентность воздушного

потока и т. д. Однако трохоидальная теория хорошо объясняет волновые процессы, происходящие в правильном волнении

В исследованиях (проведенных в ГИИВТе) показано, что для озер водохранилищ выражения (30)-(32)дают значительные погрешности поэтому следует использовать выражения

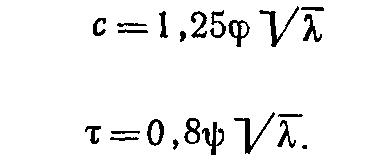

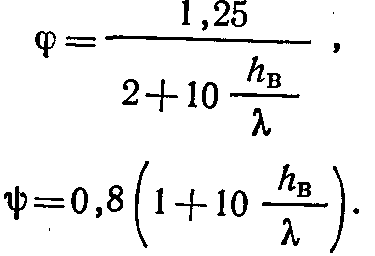

По данным А. В. Васильева,

По данным В. В. Неволина,

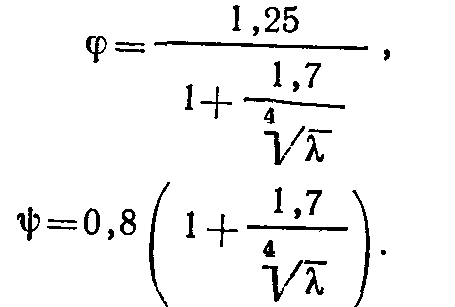

Для прибрежных морских районов, где эксплуатируются суда смешанного река-море плавания Р. Н. Фатьянов рекомендует следующие формулы:

![]()

Наблюдение за волнением с судна обычно заключается в глазомерном определении высоты волны и состояния поверхности водоема или определении элементов волны с помощью подручных средств.

Состояние поверхности воды оценивается в баллах по специальной шкале волнения (см. прил. l). При этом гладкая поверхность характеризуется баллом 0, а предельное волнение—баллом 9.

Направление движения волн определяется по компасу стороной горизонта, откуда движутся волны.

Высота вол н,ы определяется по лоту или наметке в средней части судна, где меньше сказывается качка. Высоту волны можно замерить по борту судна. Для этого замечается последовательное положение подошвы и гребня двух или трех волн.

Длина волны измеряется следующим образом. Если она меньше длины судна, то два наблюдателя становятся около борта так,

чтобы в один и тот же момент они находились против смежных гребней волн. Расстояние между наблюдателями затем измеряется.

Если длина волны больше длины судна, то с кормы на тросике сбрасывают легкий буек. Тросик потравливают настолько, чтобы наблюдатель на корме и буек находились на двух смежных гребнях волн. Длина тросика затем измеряется.

При косом набегании волны ее истинная длина находится по формуле

Xв=rсоs A, (41)

где т — расстояние при измерении; а — курсовой угол движения волн.

Скорость волны определяется по времени прохождения одного и того же гребня мимо линий визирования наблюдателей. Период волны определяется по времени последовательного прохождения нескольких гребней.

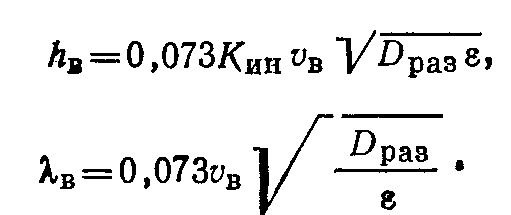

В настоящее время создан целый ряд методов расчета элементов волнения. Для определения элементов волны hв и Хв, м, на глубокой воде (глубина воды в водоеме равна длине волны или больше нее) могут быть применены следующие формулы Н. А. Лабзовского:

В этих формулах:

Кин — коэффициент, отображающий развитие волнения, т. е. интенсивность нарастания высоты волн вдоль разгона, причем

![]()

vb — скорость ветра, м/с;

/Зраз — длина разгона волн, км;

е — характеристика крутизны волны на глубокой воде, определяемая по выражению

![]()

Здесь Х.в и hв — соответственно длина и высота волны на глубокой воде, м;

е = 2,718 — основание натуральных логарифмов.

Для перехода от волн на глубокой воде к волнам на мелководье существуют такие зависимости:

![]()

Значения коэффициентов а и Р определяют по табл. 18 в зависимости от отношения Нr/Xв

Та блица 18

Hг/Xв |

А |

В |

Hг/Xв |

А |

В |

0,01 |

0,119 |

0,251 |

0,26 |

0,724 |

0,753 |

0,02 |

0,161 |

0,306 |

0,28 |

0,740 |

0,767 |

0,03 |

0,200 |

0,352 |

0,30 |

0,765 |

0,780 |

0,04 0,05 |

0,238 0,275 |

0,394 0,428 |

0,35 0,40 |

0,796 0,823 |

0,810 0,832 |

0,06 |

0,310 |

0,462 |

0.45 |

0,850 |

0,854 |

0,07 0,08 |

0,343 0,378 |

0,493 0,519 |

0,50 0,55 |

0,866 0,890 |

0,871 0,890 |

0,09 |

0,400 |

0,542 |

0,60 |

0,904 |

0,904 |

0,10 |

0,435 |

0,564 |

0,65 |

0,918 |

0,918 |

0,12 |

0,485 |

0,596 |

0,70 |

0,930. |

0,930 |

0,14 |

0,540 |

0,635 |

0,75 |

0,942 |

0,942 |

0,16 |

0,582 |

0,662 |

0,80 |

0,956 |

0,956 |

0,18 |

0,617 |

0,685 |

0,85 |

0,967 |

0,967 |

0,20 0,22 0,24 |

0,652 0,679 0,703 |

0,703 0,720 0,736 |

0,90 0,95 1,00 |

0,980 0,990 1,000 |

0,980 0,990 1,000 |