- •134 Набор текста – Олег Борискин oboriskin@mail.Ru

- •Лоция на ввп - Земляновский

- •Глава l. Внутренние водные пути

- •§ 1. Транспортная характеристика

- •§ 2. Современное состояние и перспективы развития внутренних водных путей

- •§ 3. Понятие о лоции

- •Глава II. Основные элементы рек. Навигационные опасности § 4. Термины и определения

- •Фазы водного режима реки

- •Колебания уровня воды в реках

- •§ 5. Течения в речном потоке

- •§ 6. Наносные и каменистые образования в речном русле

- •§ 7. Извилистость речных русл

- •§ 8. Перекаты

- •Основные элементы переката следующие:

- •§ 9. Судоходная классификация перекатов

- •Глава III. Шлюзованные участки рек и каналы, их навигационные опасности § 10. Сущность шлюзования, состав гидроузлов

- •§ 11. Судоходные шлюзы и судоподъемники

- •§ 12. Подходные каналы к шлюзам

- •§ 13. Регулирование стока рек, влияние водохранилищ на окружающую среду

- •§ 14. Особенности гидрологического режима нижних бьефов

- •§ 15.Судоходные каналы

- •Глава IV. Водохранилища, озера и морские устья рек, их навигационные опасности § 16. Течения и колебания уровней на водохранилищах и озерах

- •§ 17. Навигационные опасности на водохранилищах и озерах

- •§ 18. Образование и виды морских устьев рек

- •§ 19. Морские и устьевые побережья

- •§ 20. Колебания уровней воды в морских устьях рек

- •§ 21. Понятие о приливных явлениях

- •§ 22. Приливы и приливные течения в устьях рек

- •§ 23. Элементы и предвычисление приливов

- •Глава V. Гидрометеорологические и ледовые явления на внутренних водных путях § 24. Элементы и виды ветра

- •§ 25. Ветровое волнение

- •§ 26. Определение элементов ветрового волнения

- •§ 27. Внутренние волны

- •§ 28. Ледовый режим на реках

- •§ 29. Ледовый режим на озерах и водохранилищах

- •§ 30. Ледовый режим на судоходных каналах. Оценка сплоченности ледяного покрова

- •Глава VI. Навигационное оборудование внутренних водных путей § 31. Назначение и виды судоходной обстановки

- •§ 32. Навигационные знаки и огни

- •§ 33. Краткая теория створов

- •§ 34. Дополнительное навигационное оборудование

- •§ 35. Судоходная обстановка озер и морских устьев рек

- •Глава VII. Навигационные пособия § 36. Карты внутренних водных путей

- •§ 37. Карты, составленные в проекции гаусса

- •§ 38. Руководства для плавания

- •§ 39. Справочные пособия для плавания

- •§ 40. Радиолокационные пособия

- •§ 41. Корректура навигационных пособий

- •§ 42. Информация о судоходных условиях

- •Глава VIII. Ориентирование при плавании на внутренних водных путях § 43. Пользование навигационными картами

- •§ 44. Использование карт водохранилищ для расчета курса судна

- •§ 45. Использование радиолокационных пособий

- •§ 46. Видимость знаков и огней навигационной обстановки

- •§ 47. Ориентирование в ночное время

- •§ 48. Определение расстояний с судна

- •§ 49. Определение скорости движения судна

- •§ 50. Ориентирование по естественным и искусственным приметам, звуковым сигналам

- •§ 51. Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях

- •§ 52. Использование местных признаков погоды

§ 20. Колебания уровней воды в морских устьях рек

В морских устьях рек бывают периодические и непериодические колебания уровней воды. К периодическим относятся подъемы и спады уровня под влиянием приливообразующих сил. Непериодические зависят от неравномерности стока рек, сейсмических явлений, осадков, водообмена с другими водоемами, а также нагонов и стонов воды под воздействием ветра (последняя причина наиболее существенна).

Повышение уровня в устье рек (нагоны) возникают из-за подпора речных вод волной нагона с моря. Наибольшие нагоны создаются в вершинах устьев, поперечное сечение которых постепенно уменьшается. Нагоны у берега прямоугольного очертания невелики, так как благодаря возникающему течению, параллельному берегу, вода растекается в стороны (например, на Белом море — 0,3 м, на Каспийском — 0,5—0,7 м).

Нагон в устьях рек распространяется вверх по реке на сотни километров.

Сгоны наблюдаются только на мелководных участках, где ветер сравнительно быстро сгоняет небольшую массу воды, а из-за мелководья компенсационный приток донной воды незначителен. На приглубых взморьях стоны малы и не имеют практического значения, так как понижение уровня ослабляется поступлением компенсационной донной морской воды. Устьевые участки, глубоко врезанные в материк, имеют сильные стоны воды, когда направления устья совпадает с направлением ветра.

В лиманах явление нагонов и стонов воды имеет некоторые особенности. При нагонном ветре уровень воды на взморье быстро повышается, а в лимане и в истоке гирла понижается. В свою очередь скорость течения, направленного из лимана через гирла в море, уменьшается. Когда уровни в истоке и в устье гирла сравняются, течение идет из моря в лиман и нагоняет туда воду. Постепенно уровни в лимане и на взморье становятся одинаковыми.

При уменьшении скорости ветра и понижении уровня воды на взморье возникает течение из лимана в море и уровень в лимане понижается. При длительном нагонном ветре одного направления, но меняющейся скорости, изменяется и уровень в истоке и устье, поэтому в лимане возможен неоднократный нагон и сгон воды.

При стонах уровень на взморье понижается, но так как объем воды в лимане уменьшается, уровень в истоке гирла может стать ниже, чем в устье. Если при этом сила ветра ослабнет и уровень моря станет повышаться, то в гирле возникает течение в сторону лимана и уровень в лимане повышается. Такие циклы изменения уровня могут повторяться несколько раз.

Уровень воды при нагоне и сгоне изменяется со скоростью 0,1— 0,3 м/ч и поднимается на 1—3 м. Нагон в устьях рек распространяется вверх по реке на сотни километров (например, в низовьях Дона подъем уровня достигает 2 м, нагон распространяется на 10 км; в устье Волги

нагон доходит до Астрахани, где уровень иногда повышается на 2 м).

Сгоны и нагоны оказывают значительное влияние на судоходство, особенно на барах. При стонах воды уровни воды на баре понижаются на столько, что он становится непреодолимым для судов.

Суда стоят на барах иногда несколько суток, ожидая хотя бы малейшего подъема уровня воды.

Особенно велики стоны и нагоны в устье р. Невы в Ленинграде. При значительных подъемах уровня воды примерно пятая часть Ленинграда подвержена затоплению. Для нагонных наводнений характерны внезапность, кратковременность и высокая интенсивность подъема и спада воды.

Основной причиной наводнений можно считать следующее. Циклон проходит над морем и как бы подсасывает воду вверх. За счет этого создается гидростатический подъем воды. После того как циклон отойдет к суше, на море создается длинная волна, которая равномерно распространяется во все стороны, захватывая и Финский залив. При этом, если центр циклона уйдет севернее Финского залива, то из-за вращения циклона против часовой стрелки над заливом окажется его периферийная часть, движущаяся с запада на восток, и возникает западный (или юго-западный) ветер, который усиливает движение длинной волны к Ленинграду. А так как залив ближе к городу становится мельче, высота волны увеличивается.

При наводнениях повышается уровень воды не только в р. Неве, но и во всем Финском заливе. При этом у входа в залив высота нагонной волны может быть 30—40 см (у Ленинграда до 4 м и более метров), а длина волны несколько сот километров. Скорость движения воды в Финском заливе 40—60 км/ч, иногда она может достигать и100 км/ч. От Таллина до Ленинграда волна доходит, как правило, за 6 ч. На этом основан эмпирический метод прогноза наводнений.

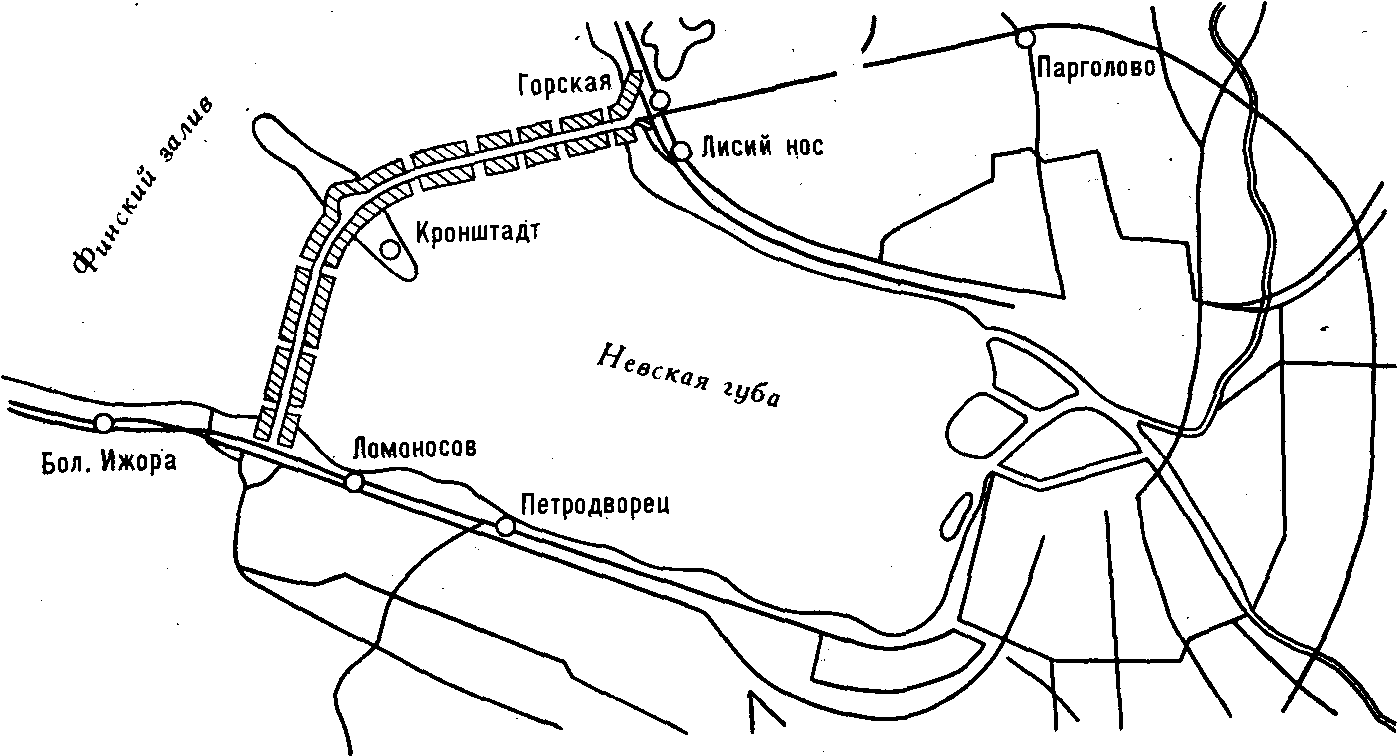

Рис. 45. Схема гидротехнических сооружений для защиты г. Ленинграда от наводнений

По проекту защиты Ленинграда от наводнений (рис. 45) одиннадцать каменно-земляных насыпных дамб пересекут Финский залив от ст. Горская через о. Котлин к г. Ломоносову. Общая их длина составит 25,4 км. Между дамбами разместятся два пролета для прохода судов и шесть водопропускных сооружений.

Непериодические колебания уровней воды в устьях вызываются:

также изменением атмосферного давления, заторами льда, неравно-

мерностью стока реки и т. д.

Заторы льда, образующиеся в рукавах дельты, вызывают резкий подъем уровня, например в Архангельске на 5—6 м. В Обской губе подъему способствует ледяной покров в средней и северной частях губы, препятствующий распространению воды.