- •134 Набор текста – Олег Борискин oboriskin@mail.Ru

- •Лоция на ввп - Земляновский

- •Глава l. Внутренние водные пути

- •§ 1. Транспортная характеристика

- •§ 2. Современное состояние и перспективы развития внутренних водных путей

- •§ 3. Понятие о лоции

- •Глава II. Основные элементы рек. Навигационные опасности § 4. Термины и определения

- •Фазы водного режима реки

- •Колебания уровня воды в реках

- •§ 5. Течения в речном потоке

- •§ 6. Наносные и каменистые образования в речном русле

- •§ 7. Извилистость речных русл

- •§ 8. Перекаты

- •Основные элементы переката следующие:

- •§ 9. Судоходная классификация перекатов

- •Глава III. Шлюзованные участки рек и каналы, их навигационные опасности § 10. Сущность шлюзования, состав гидроузлов

- •§ 11. Судоходные шлюзы и судоподъемники

- •§ 12. Подходные каналы к шлюзам

- •§ 13. Регулирование стока рек, влияние водохранилищ на окружающую среду

- •§ 14. Особенности гидрологического режима нижних бьефов

- •§ 15.Судоходные каналы

- •Глава IV. Водохранилища, озера и морские устья рек, их навигационные опасности § 16. Течения и колебания уровней на водохранилищах и озерах

- •§ 17. Навигационные опасности на водохранилищах и озерах

- •§ 18. Образование и виды морских устьев рек

- •§ 19. Морские и устьевые побережья

- •§ 20. Колебания уровней воды в морских устьях рек

- •§ 21. Понятие о приливных явлениях

- •§ 22. Приливы и приливные течения в устьях рек

- •§ 23. Элементы и предвычисление приливов

- •Глава V. Гидрометеорологические и ледовые явления на внутренних водных путях § 24. Элементы и виды ветра

- •§ 25. Ветровое волнение

- •§ 26. Определение элементов ветрового волнения

- •§ 27. Внутренние волны

- •§ 28. Ледовый режим на реках

- •§ 29. Ледовый режим на озерах и водохранилищах

- •§ 30. Ледовый режим на судоходных каналах. Оценка сплоченности ледяного покрова

- •Глава VI. Навигационное оборудование внутренних водных путей § 31. Назначение и виды судоходной обстановки

- •§ 32. Навигационные знаки и огни

- •§ 33. Краткая теория створов

- •§ 34. Дополнительное навигационное оборудование

- •§ 35. Судоходная обстановка озер и морских устьев рек

- •Глава VII. Навигационные пособия § 36. Карты внутренних водных путей

- •§ 37. Карты, составленные в проекции гаусса

- •§ 38. Руководства для плавания

- •§ 39. Справочные пособия для плавания

- •§ 40. Радиолокационные пособия

- •§ 41. Корректура навигационных пособий

- •§ 42. Информация о судоходных условиях

- •Глава VIII. Ориентирование при плавании на внутренних водных путях § 43. Пользование навигационными картами

- •§ 44. Использование карт водохранилищ для расчета курса судна

- •§ 45. Использование радиолокационных пособий

- •§ 46. Видимость знаков и огней навигационной обстановки

- •§ 47. Ориентирование в ночное время

- •§ 48. Определение расстояний с судна

- •§ 49. Определение скорости движения судна

- •§ 50. Ориентирование по естественным и искусственным приметам, звуковым сигналам

- •§ 51. Особенности ориентирования при плавании в ледовых условиях

- •§ 52. Использование местных признаков погоды

§ 18. Образование и виды морских устьев рек

Устья крупных рек, впадающих в моря, находятся на стыке речных и морских путей, поэтому они имеют большое значение для судоходства и хозяйственной жизни любой страны. В устьях расположены многие крупнейшие морские и речные порты (Ленинград — в устье р. Невы, Астрахань—в устье р. Волги, Архангельск—в устье р. Северной Двины и т. д.).

Речные воды, поступающие в моря, выносят большое количество наносов, которые осаждаясь в устьях, создают песчаные подводные отмели различных видов.

Устьевая область реки — это переходная зона от реки к морю, для которой характерно взаимодействие и смещение вод реки и моря и дельтообразование.

Дельтообразование — процесс отложения и переотложения речных и морских наносов, приводящий к формированию гидрографической сети и подводного и надводного рельефа устьевой области реки.

Устьевая область реки включает устьевой участок реки с частью ее бассейна и устьевое взморье.

Устьевой участок реки — это часть нижнего течения реки, на которой проявляется влияние моря и происходит дельтообразование.

Устьевое взморье — часть прибрежной зоны моря, в которой проявляется влияние речного стока и происходит формирование подводной части дельты.

Устьевые взморья могут быть нескольких видов.

Открытое устьевое взморье — устьевое взморье, расположенное за пределами общей линии морского побережья. - Закрытое устьевое взморье — устьевое взморье, включающее полностью или частично залив, лиман или эстуарий.

Приглубое взморье — устьевое взморье, на котором речной поток отрывается от дна и растекается по поверхности более плотных морских вод.

Отмелое взморье — устьевое взморье, на котором речной поток занимает всю толщу воды до дна.

Бороздина — подводное русло потока на устьевом взморье.

Свал глубин — зона резкого увеличения глубин на устьевом взморье.

Различают морские устья рек четырех видов.

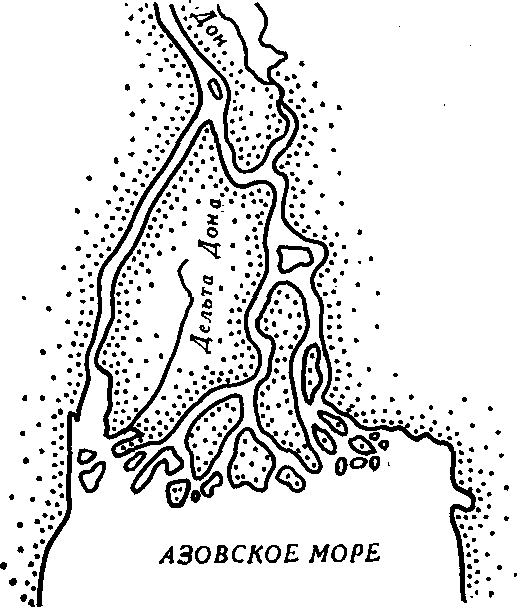

Дельта реки (рис. 41) — устьевой участок реки, в пределах которого происходит ее деление на водотоки.

Морской край дельты реки — это переходная зона между дельтой и устьевым взморьем, затапливаемая в период половодья,. при нагонах и приливах, а вершина дельты реки — место отделения от реки первого дельтового рукава.

Дельтовый рукав — это крупный постоянно действующий дельтовый водоток, отделяющийся непосредственно от реки и

имеющий свою гидрографическую сеть. Остальные дельтовые водотоки рекомендуется именовать дельтовыми протоками.

Дельты создаются путем заполнения наносами котловин морских заливов (р. Дунай) или затопленных в результате геологических процессов долин рек (Хатанга, Анабар, Оленек и др.).

Дельты рек занимают большие площади (Лены — 28 000 км2, Дуная — 3600, Волги — 15000, Индигирки — 5000 км2 и т. д.). Обычно дельты низменны и болотисты, покрыты богатой растительностью. Образуясь в течение многих столетий, они постепенно продвигаются вперед и наступают на море. При каждом половодье дельты растут, меняют свою форму, расширяются и удлиняются. Например, р. Дунай ежегодно увеличивает длину дельты на 4—6 м, Терек — на 100 м, Нева ежегодно увеличивает площадь дельты на 50 тыс. м2.

Судоходство в дельтах из-за малых глубин, узости и переменчивости фарватера затруднительно. К примеру, дельта Северной Двины имеет много рукавов, но подход к Архангельску осуществляется только по одному узкому рукаву Маймаксе, который мелководен и интенсивно заносится.

Губа (рис. 42)—это устье в виде широкого и длинного залива моря. Такие устья имеют наши северные реки (Обская губа, Мезенская, Онежская).

Губы имеют очертания продолговатой формы, являющиеся как бы продолжением речных берегов. Большое влияние на такие устья оказывают впадающие реки, вода в губе опресненная и по цвету отличается от морской. На стыке реки и начала губы образуется дельтовидный участок. Обладая в большинстве случаев большими глубинами, губы удобны для судоходства.

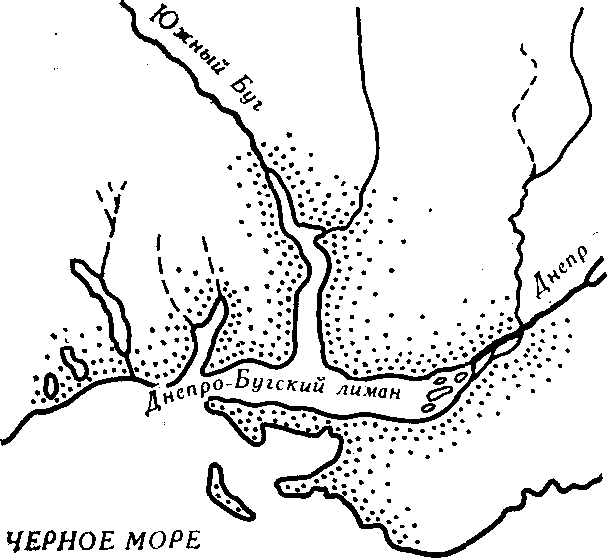

Устьевой лиман (рис. 43) — часть устьевого взморья в виде залива, отделенная косой и превратившаяся в проточный водоем, сформированный при отсутствии приливных явлений.

Лиман представляет собой затопленную морем долину устьевой части реки или затопленную прибрежную низменность, заполненную

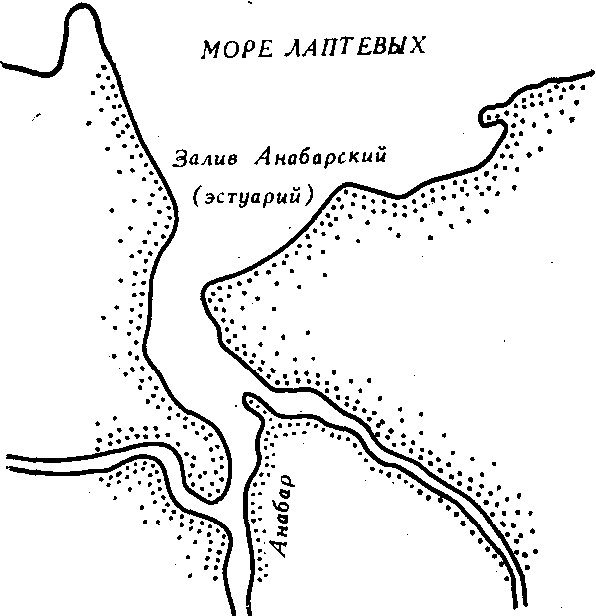

Рис. 41. Дельта Рис. 42. Губа Рис. 43. Устьевой лиман

Рис. 44. Эстуарий

речными наносами. У рек Балтийского моря такие устья называются гафами.

В лиман часто впадают речные притоки. Лиманы бывают открытые — соединенные с морем и закрытые — отделенные от моря косой (к закрытым лиманам относятся, например, Узунларский на Керченском полуострове, Молочный на Азовском море; к открытым — Днепро-Бугский на Черном море и Ейский на Азовском).

Эстуарий (рис. 44) — часть устьевого взморья в виде глубоко вдающегося в сушу залива, сформированного при воздействии приливных явлений.

Во время прилива вода с моря входит в устье реки, а при отливах, уходя обратно, уносит наносы. Обычно эстуарии имеют большие глубины и доступны для больших морских судов. Подобие эстуария представляют устья наших северных рек (Таймыра, Анабар и др.).

Река выносит в море большое количество наносов, при встрече с относительно спокойной морской водой они отлагаются на широком пространстве. Во время волнений наносы перемещаются обратно к устью реки, образуя песчаный подводный вал-бар.

Устьевой бар — это подводные отмели, созданные в результате осаждения наносов реки и моря на устьевом взморье. Различают два типа устьевых баров: речной — в месте втекания речных вод в море и морской — в месте стыка стокового и морского течений.

Бар лежит на небольшой глубине и отгораживает устье от моря. Морские волны дополнительно пополняют бар наносами, перемещающимися в продольном направлении со смежных участков морских берегов.

Большое влияние на бар оказывают ветры и приливы, которые нагоняя воду, наращивают гребень бара в высоту. Проходя через бар, река разделяется на веерообразные протоки, одни из которых развиваются, а другие отмирают. При дальнейшем росте бара он делится на отдельные острова. Каждая из крупных проток дельты, выходящая непосредственно в море, имеет мелководный бар.

Глубины на баре очень малы. Например, на барах Лены, Печоры, Оби глубины составляют 2—2,5 м, Енисея — около 6,5 м. В то же время на примыкающем участке реки глубина обычно равна 15—40 м и более.