- •5. Катализ: гомогенный и гетерогенный. Энергетический профиль каталитической реакции.

- •6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия.

- •8. Классификация дисперсных систем: по степени дисперсности, по агрегатному состоянию фаз, по силе межмолекулярного взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой.

- •10. Осмос, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей.

- •11. Понятие о коллоидных растворах. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы. Коагуляция, порог коагуляции.

- •12. Факторы устойчивости коллоидных растворов. Механизм возникновения электрического заряда коллоидной частицы. Мицелла. Ядро. Гранула.

- •13. Ионное произведение воды. Методы определения pH растворов. Индикаторы.

- •Методы определения значения pH

- •14. Протолитические реакции. Понятия о кислотах и основаниях. Амфолиты. Ионизация слабых кислот и оснований. Константа кислотности и основности.

- •15. Буферные системы: определение, классификация, уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Механизм действия буферных систем. Зона буферного действия и буферная емкость

- •16. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, белковая. Взаимодействие буферных систем организма человека.

- •17. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Виды нарушений кос и способы коррекции.

- •18. Типы окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.

- •19. Физико-химические принципы транспорта электронов в электронотранспортной цепи митохондрий.

- •20. Классификация комплексных соединений, их строение. Представление о строении металлоферментов и других биокомплексных соединений (гемоглобин, цитохромы, кобаламины).

- •21. Типы изомерии органических соединений.

- •1.Структурная изомерия.

- •2.Пространственная изомерия.

- •22. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, инозит. Их структура и функции. Образование сложных эфиров с неорганическими кислотами (нитроглицерин, фосфаты глицерина, инозита).

- •24. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие о биологической роли этих соединений и их производных.

- •26. Насыщенные дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая. Соли щавелевой кислоты- оксалаты.

- •27. Ненасыщенные дикарбоновые кислоты: фумаровая, малеиновая, их пространственное строение. Превращение янтарной кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования.

- •30. Классификация углеводов (моно-, олиго-, полисахариды). Моносахариды, их классификация (альдозы, кетозы).

- •31. Изомерия моносахаридов: стереоизомерия, цикло-оксо-таутомерия, а- и в-аномерия на примере глюкозы.

- •34. Дисахариды: классификация (редуцирующие- мальтоза, целлобиоза, лактоза) и нередуцирующие (сахароза, трегалоза). Строение, химические свойства: гидролиз, окисление редуцирующих сахаров.

- •35. Классификация полисахаридов (гомо- и гетерополисахариды). Примеры.

- •36. Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, декстран, целлюлоза. Структура, типы, химических связей, гидролиз.

- •37. Липиды: определение, классификация.

- •39. Простые (нейтральные липиды) – триглицериды. Номеклатура, состав, строение, их гидролиз.

- •40. Фосфатидная кислота. Её образование и гидролиз.

- •41.Фосфолипиды: фосфатидилсерины, фосфатидилэтаноламины и фосфатидилхолин (лецитины) – реакция гидролиза.

- •42.Стероиды: структура холестерина, желчных кислот.

- •43.Липидный состав мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.

- •44.Классификация нуклеиновых кислот.

- •45.Пиримидиновые и пуриновые основания. Ароматические свойства. Лактим-тактамная таутометрия.

- •46.Нуклеозиды: номенклатура, строение, гидролиз.

- •47. Нуклеотиды: номенклатура, строение, гидролиз

- •48.Первичная структура нуклеиновых кислот: химический состав рнк и днк, типы химических связей.

- •49.Вторичная структура днк. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры. Комплиментарные пары. Третичная структура днк.

- •50.Природные аминокислоты.Номенклатура и стереоизомерия.

- •51.Классификация аминокислот по: строению радикала, кислотно-основным свойствам.

- •52.Кислотно-основные свойства аминокислот, биполярная структура, изоэлектрическая точка.

- •53.Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений: реакции этерификации, ацилирования, алкилирования, образование иминов, реакция комплексообразования.

- •5,4. Биологические важные реакции α-аминокислот

- •55. Первичная структура белка. Строение пептидной группы. Гидролиз пептидов.

- •56. Вторичная, третичная, четвертичная структуры белка. Химические связи, участвующие в образовании структур белка. Биологическая роль структурной организации белковых молекул.

- •59. Миоглобин и гемоглобин: строение и функции.

- •60. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина (кооперативный эффект). Эффект Бора. Роль 2,3 – бисфосфоглицерата.

- •61. Особенности ферментов как белковых катализаторов. Активный центр, кофакторы и коферменты. Механизм действия ферментов. Этапы ферментативного катализа.

- •62. Классификация и номенклатура ферментов.

- •64. Зависимость активности ферментов от температуры и pH среды. Единицы активности ферментов.

- •65. Специфичность действия ферментов.

- •66. Аллостерические ферменты: структура, аллостерический и регуляторный центры. Гомо- и гетеротропные эффекты.

- •67. Ингибирование активности ферментов: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное.

- •I. Обратимое ингибирование

- •68. Индукция и репрессия синтеза ферментов. Компартментация ферментов. (Нихуя не нашел толком. Говно, а не ответ)

- •69. Виды регуляции ферементов: ассоциация-диссоциация.

- •70. Ковалентная модификация ферментов: ограниченный протеолиз проферментов, фосфорилирование и дефосфорилирование.

- •71. Применение ферментов и их ингибиторов в медицине (диагностика, лечение). Энзимопатии.

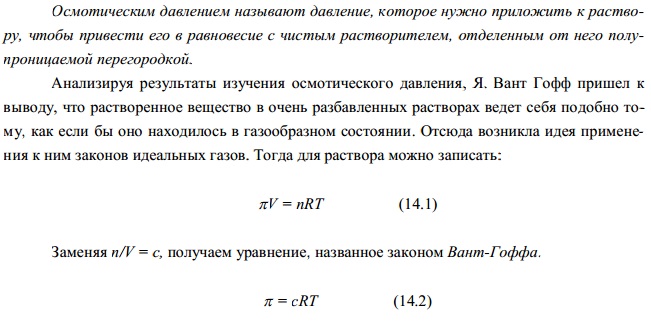

10. Осмос, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей.

Осмос - процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества (меньшей концентрации растворителя).

Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

Термины «осмолярность» и «осмоляльность» часто путают. Осмоляльность — это количество осмотически активных частиц в 1000 г воды в растворе (единицы измерения — мосмоль/кг), тогда как осмолярность — это количество осмотически активных частиц в единице объема раствора (единицы измерения — мосмоль/л). Значительную часть объема плазмы составляют белки, поэтому ее осмоляльность обычно выше, чем осмолярность. При расчете осмотических соотношений лучше использовать осмоляльность.

1) Осмоляльность внеклеточной жидкости несколько выше, чем внутриклеточной, за счет белков плазмы.

2) Молекулы воды перемещаются в соответствии с осмотическим градиентом ионов так, что концентрации растворов выравниваются.

3) Осмоляльность определяют по снижению точки замерзания раствора. Существует также эмпирическое правило: осмоляльность = 2 [Na+], мэкв/л + АМК, мг% / 2,8 + глюкоза, мг% / 18. Осмоляльность мочи зависит от концентрационной способности почек. При минимальном объеме мочи ее осмоляльность максимальна. Максимальная осмоляльность мочи варьирует от 1200 мосмоль/кг у здорового ребенка (у грудных детей — 600—700 мосмоль/кг) до 300 мосмоль/кг при заболеваниях почек.

11. Понятие о коллоидных растворах. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы. Коагуляция, порог коагуляции.

Коллоидный раствор - высокодисперсная коллоидная система (коллоидный раствор) с жидкой (лиозоль) или газообразной (аэрозоль) дисперсионной средой, в объеме которой распределена другая (дисперсная) фаза в виде капелек жидкости, пузырьков газа или мелких твердых частиц, размер которых лежит в пределе от 1 до 100 нм (10−9—10−7м)

Методы получения коллоидных растворов также можно разделить на две группы: методы конденсации(мтр 22) и диспергирования

Диспергированный методы основаны на раздроблении твердых тел до частиц коллоидного размера и образовании таким образом коллоидных растворов. Процесс диспергирования осуществляется различными методами: механическим размалыванием вещества в т.н. коллоидных мельницах, электродуговым распылением металлов, дроблением вещества при помощи ультразвука.

Вещество, находящееся в молекулярно-дисперсном состоянии, можно перевести в коллоидное состояние при замене одного растворителя другим – т.н. методом замены растворителя. Аналогичным образом может быть получен гидрозоль серы.

Очистку коллоидных растворов можно проводить либо методом диализа, либо ультрафильтрацией.

Диализ заключается в извлечении из золей низкомолекулярных веществ чистым растворителем с помощью полупроницаемой перегородки (мембраны) , через которую не проходят коллоидные частицы. Периодически или непрерывно сменяя растворитель в приборе для диализа -- диализаторе, можно практически полностью удалить из коллоидного раствора примеси электролитов и низкомолекулярных неэлектролитов.

Недостатком метода является большая длительность процесса очистки (недели, месяцы) .

Электродиализ -- это процесс диализа, ускоренный путем применения электрического тока.

Компенсационный диализ и вивидиализ -- методы, разработанные для исследования биологических жидкостей, представляющих собой коллоидлые системы. Принцип метода компенсационного диализа состоит в том, что в диализаторе вместо чистого растворителя используют растворы определяемых низкомолекулярных веществ различной концентрации.

Ультрафильтрация -- фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемую мембрану, пропускающую дисперсионную среду с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы дисперсной фазы или макромолекулы. Для ускорения процесса ультрафильтрации ее проводят при перепаде давления по обе стороны мембраны: под разрежением (вакуумом) или под повышенным давлением.

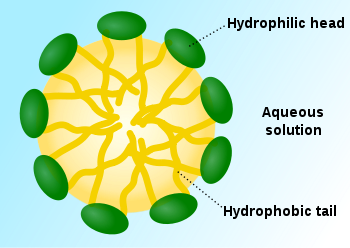

Мицеллы - частицы в коллоидных системах, состоят из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.

Коагуляция(стр 23) - физико-химический процесс слипания мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления с образованием коагуляционных структур.

Коагуляция ведёт к выпадению из коллоидного раствора осадка в виде хлопьев (или «флокул») или к застудневанию. Коагуляция может быть как самопроизвольной (старение) с расслаиванием коллоидного раствора на твёрдую фазу и дисперсионную среду и достижением состояния минимальной энергии, так и искусственно вызванной с помощью специальных реактивов (коагулянтов или флокулянтов).

Наименьшее количество электролита, которое вызывает начало явной (заметной) коагуляции- порог коагуляции золя. У золей порог коагуляции обычно невелик и выражается в долях миллимолей электролита на литр золя.

Следует отметить, что коагулирующая способность электролитов (ионов) неодинакова и может быть определена как величина, обратная порогу коагуляции: КС=1/ПК

где КС — коагулирующая способность электролитов; ПК — порог коагуляции, ммоль/л.

Коагулирующим действием обладает лишь тот ион электролита, который несет заряд, противоположный заряду коллоидной частицы. Такой ион называется коагулирующим ионом. Его коагулирующая способность зависит от заряда: чем выше заряд коагулирующего иона, тем больше выражена его коагулирующая способность и тем ниже порог коагуляции.