- •5. Катализ: гомогенный и гетерогенный. Энергетический профиль каталитической реакции.

- •6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия.

- •8. Классификация дисперсных систем: по степени дисперсности, по агрегатному состоянию фаз, по силе межмолекулярного взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой.

- •10. Осмос, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей.

- •11. Понятие о коллоидных растворах. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы. Коагуляция, порог коагуляции.

- •12. Факторы устойчивости коллоидных растворов. Механизм возникновения электрического заряда коллоидной частицы. Мицелла. Ядро. Гранула.

- •13. Ионное произведение воды. Методы определения pH растворов. Индикаторы.

- •Методы определения значения pH

- •14. Протолитические реакции. Понятия о кислотах и основаниях. Амфолиты. Ионизация слабых кислот и оснований. Константа кислотности и основности.

- •15. Буферные системы: определение, классификация, уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Механизм действия буферных систем. Зона буферного действия и буферная емкость

- •16. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, белковая. Взаимодействие буферных систем организма человека.

- •17. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Виды нарушений кос и способы коррекции.

- •18. Типы окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.

- •19. Физико-химические принципы транспорта электронов в электронотранспортной цепи митохондрий.

- •20. Классификация комплексных соединений, их строение. Представление о строении металлоферментов и других биокомплексных соединений (гемоглобин, цитохромы, кобаламины).

- •21. Типы изомерии органических соединений.

- •1.Структурная изомерия.

- •2.Пространственная изомерия.

- •22. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, инозит. Их структура и функции. Образование сложных эфиров с неорганическими кислотами (нитроглицерин, фосфаты глицерина, инозита).

- •24. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие о биологической роли этих соединений и их производных.

- •26. Насыщенные дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая. Соли щавелевой кислоты- оксалаты.

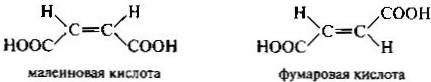

- •27. Ненасыщенные дикарбоновые кислоты: фумаровая, малеиновая, их пространственное строение. Превращение янтарной кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования.

- •30. Классификация углеводов (моно-, олиго-, полисахариды). Моносахариды, их классификация (альдозы, кетозы).

- •31. Изомерия моносахаридов: стереоизомерия, цикло-оксо-таутомерия, а- и в-аномерия на примере глюкозы.

- •34. Дисахариды: классификация (редуцирующие- мальтоза, целлобиоза, лактоза) и нередуцирующие (сахароза, трегалоза). Строение, химические свойства: гидролиз, окисление редуцирующих сахаров.

- •35. Классификация полисахаридов (гомо- и гетерополисахариды). Примеры.

- •36. Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, декстран, целлюлоза. Структура, типы, химических связей, гидролиз.

- •37. Липиды: определение, классификация.

- •39. Простые (нейтральные липиды) – триглицериды. Номеклатура, состав, строение, их гидролиз.

- •40. Фосфатидная кислота. Её образование и гидролиз.

- •41.Фосфолипиды: фосфатидилсерины, фосфатидилэтаноламины и фосфатидилхолин (лецитины) – реакция гидролиза.

- •42.Стероиды: структура холестерина, желчных кислот.

- •43.Липидный состав мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.

- •44.Классификация нуклеиновых кислот.

- •45.Пиримидиновые и пуриновые основания. Ароматические свойства. Лактим-тактамная таутометрия.

- •46.Нуклеозиды: номенклатура, строение, гидролиз.

- •47. Нуклеотиды: номенклатура, строение, гидролиз

- •48.Первичная структура нуклеиновых кислот: химический состав рнк и днк, типы химических связей.

- •49.Вторичная структура днк. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры. Комплиментарные пары. Третичная структура днк.

- •50.Природные аминокислоты.Номенклатура и стереоизомерия.

- •51.Классификация аминокислот по: строению радикала, кислотно-основным свойствам.

- •52.Кислотно-основные свойства аминокислот, биполярная структура, изоэлектрическая точка.

- •53.Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений: реакции этерификации, ацилирования, алкилирования, образование иминов, реакция комплексообразования.

- •5,4. Биологические важные реакции α-аминокислот

- •55. Первичная структура белка. Строение пептидной группы. Гидролиз пептидов.

- •56. Вторичная, третичная, четвертичная структуры белка. Химические связи, участвующие в образовании структур белка. Биологическая роль структурной организации белковых молекул.

- •59. Миоглобин и гемоглобин: строение и функции.

- •60. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина (кооперативный эффект). Эффект Бора. Роль 2,3 – бисфосфоглицерата.

- •61. Особенности ферментов как белковых катализаторов. Активный центр, кофакторы и коферменты. Механизм действия ферментов. Этапы ферментативного катализа.

- •62. Классификация и номенклатура ферментов.

- •64. Зависимость активности ферментов от температуры и pH среды. Единицы активности ферментов.

- •65. Специфичность действия ферментов.

- •66. Аллостерические ферменты: структура, аллостерический и регуляторный центры. Гомо- и гетеротропные эффекты.

- •67. Ингибирование активности ферментов: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное.

- •I. Обратимое ингибирование

- •68. Индукция и репрессия синтеза ферментов. Компартментация ферментов. (Нихуя не нашел толком. Говно, а не ответ)

- •69. Виды регуляции ферементов: ассоциация-диссоциация.

- •70. Ковалентная модификация ферментов: ограниченный протеолиз проферментов, фосфорилирование и дефосфорилирование.

- •71. Применение ферментов и их ингибиторов в медицине (диагностика, лечение). Энзимопатии.

27. Ненасыщенные дикарбоновые кислоты: фумаровая, малеиновая, их пространственное строение. Превращение янтарной кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования.

Непредельными дикарбоновыми кислотами называются органические соединения, содержащие в молекуле несколько карбоксильных групп СООН и ненасыщенные (двойные, тройные) связи.

Фумаровая кислота (Fumaric acid, E297) — химическое соединение с формулой HO2CCH=CHCO2H. Кристаллы имеют фруктовый вкус. Соли и эфиры называют фумаратами.

Фумаровая кислота обнаружена в растении аптечная дымянка, лишайниках и исландском мхе. Кожа человека образует фумарат при действии солнечного света. Фумарат также является побочным продуктом цикла мочевины.

Эфиры фумаровой кислоты применяют для лечения псориаза, дневная доза 60-105 мг, и повышается до 1300 мг в день.

Как подкислитель фумаровая кислота применяется в пищевой промышленности с 1946 года. Нетоксична. Обычно используется при приготовлении напитков и выпечки. Используется как заменитель винной кислоты и часто вместо лимонной кислоты (для достижения одинакового вкусового эффекта требуется 0,91 г фумарата вместо 1,36 г цитрата). Используется в леденцах как подкислитель, как и яблочная кислота.

Малеиновая кислота — органическое соединение с формулой HOОC-CH=CH-COОH. Название по номенклатуре IUPAC — цис-бутендиовая кислота. Ее транс-изомером является фумаровая кислота. Наиболее часто она используется для получения фумаровой кислоты.

Молекула малеиновой кислоты менее стабильна чем фумаровой кислоты. Разница их теплот сгорания равна 22.7 кДж/моль. Также малеиновая кислота хорошо растворима в воде (78.8г/л при 25 °C), а фумаровая кислота — плохо (6.3 г/л при 25 °C). Оба свойства объясняются образованием внутримолекулярных водородных связей в молекуле малеиновой кислоты.

Фумаровая

кислота содержится во многих растениях;

особенно часто она встречается в грибах.

Название ее происходит от растения

Fumaria officinalis (дымянка). Кроме того, фумаровая

кислота получается особым брожением

сахаристых веществ под действием

Aspergillus fumaricus. Малеиновая кислота в природе

не найдена. Обе кислоты обыкновенно

получаются при нагревании яблочной

кислоты:

![]()

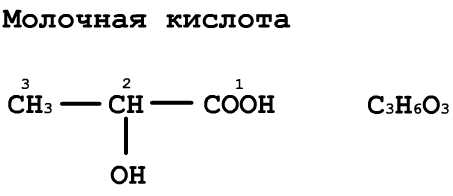

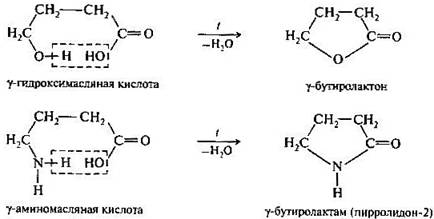

Превращение янтарной кислоты в фумаровую кислоту является одной из реакций цикла трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Происходит дегидрирование под действием сукцинатдегидрогеназы:

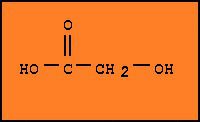

28. Гидроксикарбоновые кислоты: гликолевая, молочная, яблочная, лимонная, изолимонная, y-гидроксимасляная, в-гидроксимасляная. Химические свойства: реакции дегидратации, окисления, образования эфиров на примере молочной кислоты.

Гидроксикарбоновые кислоты – это органические соединения, в молекулах которых имеются и гидроксильная и карбоксильная группы.

Гликолевая кислота (гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота) — органическое соединение с химической формулой C2H4O3, простейшая гидроксикислота. Бесцветные кристаллы с запахом жженого сахара.

В природе содержится в винограде, сахарной свекле, сахарном тростнике. Хорошо растворяется в следующих жидкостях: воде, спирте, эфире.

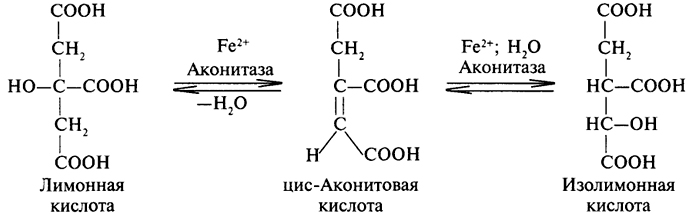

Молочная

кислота (α-оксипропионовая

кислота, 2-гидроксипропановая

кислота)

— карбоновая

кислота, имеющая формулу CH3CH(OH)COOH

и являющаяся конечным продуктом

анаэробного гликолиза игликогенолиза.

Реакция дегидратации молочной кислоты:

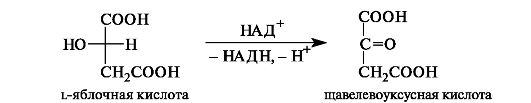

Примером биологического окисления может служить окисление молочной кислоты (кислота, содержащаяся в простокваше) — важного промежуточного вещества в реакциях обмена; эта реакция катализируется лактатдегидрогеназой.

Окисление

молочной кислоты представляет собой

реакцию дегидрирования, в которой при

помощи фермента от группировки ![]() ,

отщепляется два атома водорода.

,

отщепляется два атома водорода.

Образование сложного эфира:

СН3СН(ОН)СООН + С2Н5ОН --> СН3СН(ОН)СООС2Н5 + Н2О

Яблочная кислота представляет собой бесцветные кристаллы гигроскопического типа, которые растворяются в воде и подвергаются термальному воздействию. Впервые яблочная кислота была получена в 1785 году известным химиком из Швеции Карлом Шееле, который выделил кислоту из яблок.

Химическая формула C4H6O5.

Существуют два стереоизомера: D и L. В природе распространена L-яблочная кислота. Она содержится в кислых плодах, например в незрелых яблоках, крыжовнике, винограде, плодах рябины, в ревене, барбарисе, малине и др. Растения махорки и табака содержат её в виде солей никотина. Зрелые яблоки содержат примерно 0,35 % яблочной кислоты, незрелые — больше.

L-Яблочная кислота — один из важных промежуточных продуктов обмена веществ в живых организмах, образуется в организме в процессе трикарбонового цикла.

D-яблочную кислоту получают химически, восстановлением из D-винной кислоты. Продукты питания могут содержать как D-, так и L-изомер.

Лимо́нная кислота́ (2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая) (C6H8O7) — кристаллическое вещество белого цвета, температура плавления 153 °C, хорошо растворима в воде, растворима в этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире. Слабая трёхосновная кислота. Соли и эфиры лимонной кислоты называются цитратами.

Лимонная кислота, являясь главным промежуточным продуктом метаболического цикла трикарбоновых кислот, играет важную роль в системе биохимических реакций клеточного дыхания множества организмов.

Изолимонная кислота- трикарбоновая оксикислота, изомер лимонной кислоты. В свободном состоянии обнаружена в растениях, особенно богаты ею суккуленты (бриофиллум и др.) и нек-рые плоды (напр., ежевики). В обмене веществ у животных, растений и микроорганизмов участвует в виде солей — изоцитратов — промежуточных продуктов цикла трикарбоновых к-т и гли-оксилатного цикла. В цикле трикарбоновых к-т изоцитрат образуется из цитрата. В растениях И. к. синтезируется также из акетоглутаровой к-ты путём темновой фиксации СО2.

Гамма-оксимасляная кислота (ГОМК, 4-гидроксибутановая кислота) — природная оксикислота, выполняющая важную роль в центральной нервной системе человека, а также встречающаяся в вине, цитрусовых и др. Гамма-оксимасляная кислота может применяться как анестетик и седативное средство, однако во многих странах она находится вне закона. Часто применяется в виде соли — оксибутирата натрия.

В-гидроксимасляная кислота как промежуточный продукт в-окисления жирных кислот накапливается в организме у больных сахарным диабетом, являясь в свою очередь предшественником ацетоуксусной кислоты. Формула: CH3CH(OH)CH2COOH.

В-гидроксимасляная кислота относится к кетоновым телам- группе продуктов обменаи в-в, образующихся в печени из Ацетил-Коа.

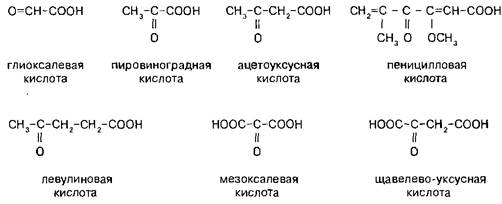

29. Оксокарбоновые кислоты: глиоксалевая, пировиноградная, щавеловоуксусная, в-оксомасляная, а-кетоглутаровая. Химические свойства: реакции восстановления, декарбоксилирования, кетольная таутомерия на примере пировиноградной кислоты.

Кетокислоты (оксокарбоновые кислоты)- органические соединения, одновременно содержащие карбоксильные и карбонильные группы; широко распространены в природе, играют важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене.

Глиоксалевая кислота

или глиоксилевая, получается вместе с глиоксалем (см.), но удобнее получать ее из дихлор- или дибромуксусной кислоты при нагревании с водой в запаянной трубке при 220°:

CHCl2.СО2H + Н2О = СНО.СО2Н + 2HCl.

Это альдегидокислота, кристаллизующаяся в виде призм состава СНО.СО2Н.Н2О; она обладает всеми свойствами альдегида и одноосновной кислоты, при кипячении в щелочном растворе распадается на щавелевую и гликолевую кислоты:

2СОН.СО2Н + Н2О = CO2H.CO2H + СН2(ОН).СО2Н,

подобно тому как альдегиды в этих условиях дают спирт и кислоту.

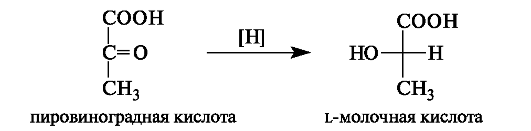

Пировиноградная кислота (формула С3Н4O3) — α-кетопропионовая кислота. Бесцветная жидкость с запахом уксусной кислоты; растворима в воде, спирте и эфире. Используется обычно в виде солей — пируватов. Пировиноградная кислота содержится во всех тканях и органах и, являясь связующим звеном обмена углеводов, жиров и белков, играет важную роль в обмене веществ. Концентрация пировиноградной кислоты в тканях изменяется при болезнях печени, некоторых формах нефрита, раке, авитаминозах, особенно при недостатке витамина В1. Нарушение обмена пировиноградной кислоты приводит к ацетонурии.

Пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты:

Декарбоксилирование

пировиноградной кислоты протекает в

присутствии фермента декарбоксилазы

и соответствующего кофермента.

Получающийся при этом ацетальдегид, не

теряя связи с коферментом («активный

ацетальдегид»), может присоединяться

к a- кетонокислотам, образуя

a-ацето-a-гидроксикислоты.

![]()

Оксалоацетат, щавелевоуксусная кислота (HO2C-C(O)-CH2-CO2H) — это четырехуглеродная двухосновная кетокислота. Существует в виде таутомера HO2C-C(OH)=CH-CO2H. Она образуется в цикле трикарбоновых кислот при окислении яблочной кислоты.

Ацетоýксусная

кислота -

одноосновная, первый представитель

β-кетокислот,

участвует в обмене

веществ.

Является неустойчивым соединением. В

свободном состоянии представляет

сиропообразную жидкость, уже при

комнатной температуре выделяющую

диоксид углеродая

Ацетоуксусная

кислота образуется в процессе метаболизма

ВЖК и как продукт окисления в-гидроксимасляной

кислоты наряду с продуктами ее превращений

накапливается в организме у больных

сахарным диабетом.

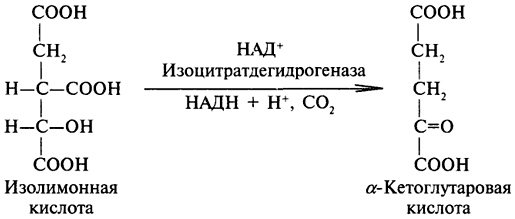

α-Кетоглутаровая кислота — одно из двух кетоновых производных глутаровой кислоты. Название «кетоглутаровая кислота» без дополнительных обозначений обычно означает альфа-форму. β-кетоглутаровая кислота отличается только положением кетонной функциональной группы и встречается гораздо реже.

Цикл Кребса

α-кетоглутарат — ключевой продукт Кребса, образуется в результате декарбоксилирования изоцитрата и превращается в сукцинил-CoA в альфа-кетоглутарат дегидрогеназном комплексе. Анаплеротические реакции могут пополнять цикл на данном этапе путём синтеза α-кетоглутарата трансаминированием глутамата, или действием глутаматдегидрогеназы на глутамат.[2]

Синтез аминокислот

Глутамин синтезируется из глутамата с помощью фермента глутаминсинтетазы, которая на первой стадии образует глутамилфосфат, используя в качестве донора фосфата АТР; глутамин образуется в результате нуклеофильного замещения фосфата катионом аммония в глутамилфосфате, продуктами реакции являются глутамин и неорганический фосфат.[2]

Транспорт аммиака

Другой функцией альфа-кетоглутаровой кислоты является транспорт аммиака, выделяющегося в результате катаболизма аминокислот.[2]

α-кетоглутарат — один из важнейших переносчиков аммиака в метаболических путях. Аминогруппы от аминокислот прикрепляются к α-кетоглутарату в реакции трансаминирования и переносятся в печень, попадая в цикл мочевины.