- •5. Катализ: гомогенный и гетерогенный. Энергетический профиль каталитической реакции.

- •6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия.

- •8. Классификация дисперсных систем: по степени дисперсности, по агрегатному состоянию фаз, по силе межмолекулярного взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой.

- •10. Осмос, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей.

- •11. Понятие о коллоидных растворах. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы. Коагуляция, порог коагуляции.

- •12. Факторы устойчивости коллоидных растворов. Механизм возникновения электрического заряда коллоидной частицы. Мицелла. Ядро. Гранула.

- •13. Ионное произведение воды. Методы определения pH растворов. Индикаторы.

- •Методы определения значения pH

- •14. Протолитические реакции. Понятия о кислотах и основаниях. Амфолиты. Ионизация слабых кислот и оснований. Константа кислотности и основности.

- •15. Буферные системы: определение, классификация, уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Механизм действия буферных систем. Зона буферного действия и буферная емкость

- •16. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, белковая. Взаимодействие буферных систем организма человека.

- •17. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Виды нарушений кос и способы коррекции.

- •18. Типы окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.

- •19. Физико-химические принципы транспорта электронов в электронотранспортной цепи митохондрий.

- •20. Классификация комплексных соединений, их строение. Представление о строении металлоферментов и других биокомплексных соединений (гемоглобин, цитохромы, кобаламины).

- •21. Типы изомерии органических соединений.

- •1.Структурная изомерия.

- •2.Пространственная изомерия.

- •22. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, инозит. Их структура и функции. Образование сложных эфиров с неорганическими кислотами (нитроглицерин, фосфаты глицерина, инозита).

- •24. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие о биологической роли этих соединений и их производных.

- •26. Насыщенные дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая. Соли щавелевой кислоты- оксалаты.

- •27. Ненасыщенные дикарбоновые кислоты: фумаровая, малеиновая, их пространственное строение. Превращение янтарной кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования.

- •30. Классификация углеводов (моно-, олиго-, полисахариды). Моносахариды, их классификация (альдозы, кетозы).

- •31. Изомерия моносахаридов: стереоизомерия, цикло-оксо-таутомерия, а- и в-аномерия на примере глюкозы.

- •34. Дисахариды: классификация (редуцирующие- мальтоза, целлобиоза, лактоза) и нередуцирующие (сахароза, трегалоза). Строение, химические свойства: гидролиз, окисление редуцирующих сахаров.

- •35. Классификация полисахаридов (гомо- и гетерополисахариды). Примеры.

- •36. Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, декстран, целлюлоза. Структура, типы, химических связей, гидролиз.

- •37. Липиды: определение, классификация.

- •39. Простые (нейтральные липиды) – триглицериды. Номеклатура, состав, строение, их гидролиз.

- •40. Фосфатидная кислота. Её образование и гидролиз.

- •41.Фосфолипиды: фосфатидилсерины, фосфатидилэтаноламины и фосфатидилхолин (лецитины) – реакция гидролиза.

- •42.Стероиды: структура холестерина, желчных кислот.

- •43.Липидный состав мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.

- •44.Классификация нуклеиновых кислот.

- •45.Пиримидиновые и пуриновые основания. Ароматические свойства. Лактим-тактамная таутометрия.

- •46.Нуклеозиды: номенклатура, строение, гидролиз.

- •47. Нуклеотиды: номенклатура, строение, гидролиз

- •48.Первичная структура нуклеиновых кислот: химический состав рнк и днк, типы химических связей.

- •49.Вторичная структура днк. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры. Комплиментарные пары. Третичная структура днк.

- •50.Природные аминокислоты.Номенклатура и стереоизомерия.

- •51.Классификация аминокислот по: строению радикала, кислотно-основным свойствам.

- •52.Кислотно-основные свойства аминокислот, биполярная структура, изоэлектрическая точка.

- •53.Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений: реакции этерификации, ацилирования, алкилирования, образование иминов, реакция комплексообразования.

- •5,4. Биологические важные реакции α-аминокислот

- •55. Первичная структура белка. Строение пептидной группы. Гидролиз пептидов.

- •56. Вторичная, третичная, четвертичная структуры белка. Химические связи, участвующие в образовании структур белка. Биологическая роль структурной организации белковых молекул.

- •59. Миоглобин и гемоглобин: строение и функции.

- •60. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина (кооперативный эффект). Эффект Бора. Роль 2,3 – бисфосфоглицерата.

- •61. Особенности ферментов как белковых катализаторов. Активный центр, кофакторы и коферменты. Механизм действия ферментов. Этапы ферментативного катализа.

- •62. Классификация и номенклатура ферментов.

- •64. Зависимость активности ферментов от температуры и pH среды. Единицы активности ферментов.

- •65. Специфичность действия ферментов.

- •66. Аллостерические ферменты: структура, аллостерический и регуляторный центры. Гомо- и гетеротропные эффекты.

- •67. Ингибирование активности ферментов: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное.

- •I. Обратимое ингибирование

- •68. Индукция и репрессия синтеза ферментов. Компартментация ферментов. (Нихуя не нашел толком. Говно, а не ответ)

- •69. Виды регуляции ферементов: ассоциация-диссоциация.

- •70. Ковалентная модификация ферментов: ограниченный протеолиз проферментов, фосфорилирование и дефосфорилирование.

- •71. Применение ферментов и их ингибиторов в медицине (диагностика, лечение). Энзимопатии.

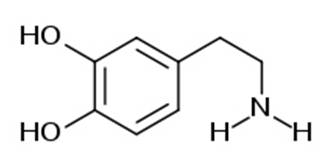

24. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие о биологической роли этих соединений и их производных.

Дофами́н — нейромедиатор, вырабатываемый в мозге людей и животных. Также гормон, вырабатываемый мозговым веществом надпочечников и другими тканями (например, почками), но в подкорку мозга из крови этот гормон почти не проникает. По химической структуре дофамин относят к катехоламинам. Дофамин является биохимическим предшественником норадреналина (и адреналина).

Дофамин является одним из химических факторов внутреннего подкрепления (ФВП) и служит важной частью «системы поощрения» мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы мотивации и обучени. Дофамин естественным образом вырабатывается в больших количествах во время позитивного, по субъективному представлению человека, опыта — к примеру, секса, приёма вкусной пищи, приятных телесных ощущений, а также наркотиков. Нейробиологические эксперименты показали, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому данный нейромедиатор используется мозгом для оценки и мотивации, закрепляя важные для выживания и продолжения рода действия.

Дофамин играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности. Активация дофаминергической передачи необходима при процессах переключения внимания человека с одного этапа когнитивной деятельности на другой. Таким образом, недостаточность дофаминергической передачи приводит к повышенной инертности больного, которая клинически проявляется замедленностью когнитивных процессов (брадифрения) и персеверациями. Данные нарушения являются наиболее типичными когнитивными симптомами болезней с дофаминергической недостаточностью — например,болезни Паркинсона.

НОРАДРЕНАЛИН, соединение из группы катехоламинов, нейрогормонов. Образуется в нервной системе, где служит медиатором (передатчиком) проведения нервного импульса, и в надпочечниках. В качестве гормона оказывает сильное сосудосуживающее действие, в связи с чем секреция норадреналина играет ключевую роль в механизмах регуляции кровотока.

Действие норадреналина связано с преимущественным влиянием на α-адренорецепторы. Норадреналин отличается от адреналина гораздо более сильным сосудосуживающим и прессорным действием, значительно меньшим стимулирующим влиянием на сокращения сердца, слабым действием на гладкую мускулатуру бронхов и кишечника, слабым влиянием на обмен веществ (отсутствием выраженного гипергликемического, липолитического и общего катаболического эффекта). Норадреналин в меньшей степени повышает потребность миокарда и других тканей в кислороде, чем адреналин.

Норадреналин принимает участие в регуляции артериального давления и периферического сосудистого сопротивления. Например, при переходе из лежачего положения в стоячее или сидячее уровень норадреналина в плазме крови в норме уже через минуту возрастает в несколько раз.

Норадреналин принимает участие в реализации реакций типа «бей или беги», но в меньшей степени, чем адреналин. Уровень норадреналина в крови повышается при стрессовых состояниях, шоке, травмах, кровопотерях, ожогах, при тревоге, страхе, нервном напряжении.

Кардиотропное действие норадреналина связано со стимулирующим его влиянием на β-адренорецепторы сердца, однако β-адреностимулирующее действие маскируется рефлекторной брадикардией и повышением тонуса блуждающего нерва, вызванными повышением артериального давления.

Норадреналин вызывает увеличение сердечного выброса. Вследствие повышения артериального давления возрастает перфузионное давление в коронарных и мозговых артериях. Вместе с тем, значительно возрастает периферическое сосудистое сопротивление и центральное венозное давление.

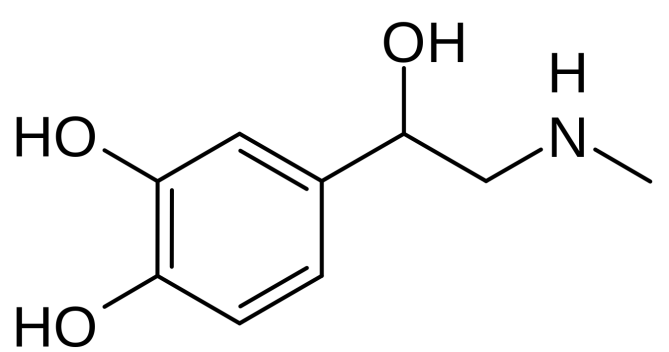

Адреналин (эпинефрин) (L-1(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанол) — основной гормон мозгового вещества надпочечников, а также нейромедиатор. По химическому строению являетсякатехоламином. Адреналин содержится в разных органах и тканях, в значительных количествах образуется в хромаффинной ткани, особенно в мозговом веществе надпочечников.

На артериальное давление адреналин оказывает сложное влияние. В его действии выделяют 4 фазы (см схему):

Сердечная, связанная с возбуждением β1 адренорецепторов и проявляющаяся повышением систолического артериального давления из-за увеличения сердечного выброса;

Вагусная, связанная со стимуляцией барорецепторов дуги аорты и сонного клубочка повышенным систолическим выбросом. Это приводит к активации дорсального ядра блуждающего нерва и включает барорецепторный депрессорный рефлекс. Фаза характеризуется замедлением частоты сердечных сокращений (рефлекторная брадикардия) и временным прекращением подъема артериального давления;

Сосудистая прессорная, при которой периферические вазопрессорные эффекты адреналина «побеждают» вагусную фазу. Фаза связана со стимуляцией α1 и α2 адренорецепторов и проявляется дальнейшим повышением артериального давления. Следует отметить, что адреналин, возбуждая β1 адренорецепторы юкстагломерулярного аппарата нефронов почек, способствует повышению секреции ренина, активируя ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, также ответственную за повышение артериального давления.

Сосудистая депрессорная, зависящая от возбуждения β2 адренорецепторов сосудов и сопровождающаяся снижением артериального давления. Эти рецепторы дольше всех держат ответ на адреналин.

На гладкие мышцы адреналин оказывает разнонаправленное действие, зависящее от представленности в них разных типов адренорецепторов. За счёт стимуляции β2 адренорецепторов адреналин вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхов и кишечника, а, возбуждая α1 адренорецепторы радиальной мышцы радужной оболочки, адреналин расширяет зрачок.

Длительная стимуляция бета2-адренорецепторов сопровождается усилением выведения K+ из клетки и может привести к гиперкалиемии.

Адреналин — катаболический гормон и влияет практически на все виды обмена веществ. Под его влиянием происходит повышение содержания глюкозы в крови и усиление тканевого обмена. Будучи контринсулярным гормоном и воздействуя на β2 адренорецепторы тканей и печени, адреналин усиливает глюконеогенез и гликогенолиз, тормозит синтез гликогена в печени и скелетных мышцах, усиливает захват и утилизацию глюкозы тканями, повышая активность гликолитических ферментов. Также адреналин усиливает липолиз (распад жиров) и тормозит синтез жиров. Это обеспечивается его воздействием на β1 адренорецепторы жировой ткани. В высоких концентрациях адреналин усиливает катаболизм белков.

Имитируя эффекты стимуляции «трофических» симпатических нервных волокон, адреналин в умеренных концентрациях, не оказывающих чрезмерного катаболического воздействия, оказывает трофическое действие на миокард и скелетные мышцы. Адреналин улучшает функциональную способность скелетных мышц (особенно при утомлении). При продолжительном воздействии умеренных концентраций адреналина отмечается увеличение размеров (функциональная гипертрофия) миокарда и скелетных мышц. Предположительно этот эффект является одним из механизмов адаптации организма к длительному хроническому стрессу и повышенным физическим нагрузкам. Вместе с тем длительное воздействие высоких концентраций адреналина приводит к усиленному белковому катаболизму, уменьшению мышечной массы и силы, похуданию и истощению. Это объясняет исхудание и истощение при дистрессе (стрессе, превышающем адаптационные возможности организма).

Адреналин оказывает стимулирующее воздействие на ЦНС, хотя и слабо проникает через гемато-энцефалический барьер. Он повышает уровень бодрствования, психическую энергию и активность, вызывает психическую мобилизацию, реакцию ориентировки и ощущение тревоги, беспокойства или напряжения. Адреналин генерируется при пограничных ситуациях.

Адреналин возбуждает область гипоталамуса, ответственную за синтез кортикотропин рилизинг гормона, активируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему и синтез адренокортикотропного гормона. Возникающее при этом повышение концентрации кортизола в крови усиливает действие адреналина на ткани и повышает устойчивость организма к стрессу и шоку.

Адреналин также оказывает выраженное противоаллергическое и противовоспалительное действие, тормозит высвобождение гистамина, серотонина, кининов, простагландинов, лейкотриенов и других медиаторов аллергии и воспаления из тучных клеток (мембраностабилизирующее действие), возбуждая находящиеся на них β2-адренорецепторы, понижает чувствительность тканей к этим веществам. Это, а также стимуляция β2-адренорецепторов бронхиол, устраняет их спазм и предотвращает развитие отека слизистой оболочки. Адреналин вызывает повышение числа лейкоцитов в крови, частично за счёт выхода лейкоцитов из депо в селезёнке, частично за счёт перераспределения форменных элементов крови при спазме сосудов, частично за счёт выхода не полностью зрелых лейкоцитов из костномозгового депо. Одним из физиологических механизмов ограничения воспалительных и аллергических реакций является повышение секреции адреналина мозговым слоем надпочечников, происходящее при многих острых инфекциях, воспалительных процессах, аллергических реакциях. Противоаллергическое действие адреналина связано в том числе с его влиянием на синтез кортизола.

При интракавернозном введении уменьшает кровенаполнение пещеристых тел, действуя через α-адренорецепторы.

На свертывающую систему крови адреналин оказывает стимулирующее действие. Он повышает число и функциональную активность тромбоцитов, что, наряду со спазмом мелких капилляров, обуславливает гемостатическое (кровоостанавливающее) действие адреналина. Одним из физиологических механизмов, способствующих гемостазу, является повышение концентрации адреналина в крови при кровопотере.

25. Монокарбоновые кислоты: химические свойства с участием карбоксильной группы (образование солей, сложных эфиров, амидов, ангидридов). Функциональные производные карбоновых кислот тиоэфиры (АцетилКоа, АцилКоа).

Одноосновные карбоновые кислоты (монокарбоновые кислоты) – это карбоновые кислоты, содержащие ровно одну карбоксильную группу –COOH.

Образование солей. Карбоновые кислоты обладают всеми свойствами обычных кислот. Они реагируют с активными металлами, основными оксидами, основаниями и солями слабых кислот:

2RCOOH + Мg → (RCOO)2Mg + Н2,

2RCOOH + СаО → (RCOO)2Ca + Н2О,2

RCOOH + NaOH → RCOONa + Н2О,

RCOOH + NaHCO3→ RCOONa + Н2О + СО2↑.

Карбоновые кислоты — слабые, поэтому сильные минеральные кислоты вытесняют их из соответствующих солей:

CH3COONa + HCl → СН3СООН + NaCl.

Соли карбоновых кислот в водных растворах гидролизованы:

СН3СООК

+ Н2О ![]() СН3СООН

+ КОН.

СН3СООН

+ КОН.

Ангидриды образуются из карбоновых кислот при действии водоотнимающих средств:

2R-CO-OH + Р2О5 → (R-CO-)2O + 2НРО3.

Сложные эфиры образуются при нагревании кислоты со спиртом в присутствии серной кислоты (обратимая реакция этерификации):

![]()

Реакции хлорангидридов карбоновых кислот с аммиаком приводят к образованию амидов:

СН3-СО-Сl + CН3 → СН3-СО-CН2 + HCl.

Кроме того, амиды могут быть получены при нагревании аммонийных солей карбоновых кислот:

|

t° |

|

CH3-COONH4 |

→ |

CH3-CO-NH2 + Н2О |

Продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами или фенолами представляют собой сложные эфиры. Например:

Реакция образования сложного эфира из кислоты и спирта (или фенола) называется реакцией этерификации. Она катализируется ионами водорода и поэтому ускоряется в присутствий минеральных кислот.

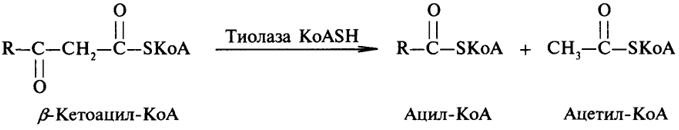

Сложные тиоэфиры — органические соединения, содержащие функциональную группу C-S-CO-C и являющиеся сложными эфирами тиолов и карбоновых кислот. Сложные тиоэфиры играют важную роль в биохимических процессах, наиболее известный представитель этого класса — ацетил-CoA.

Ацетилкофермент А, ацетил КоА— ацетилированная форма кофермента А, образующаяся в результате окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты и при окислении жирных кислот; играет важную роль в цикле трикарбоновых кислот), а также участвует в процессах синтеза жирных кислот, стеринов, ацетилхолина и т. д.

Ацетил-КоA - СН3-CO-S-КоA.

Анаэробное окисление пировиноградной или альфа-кетоглутаровой кислот приводит к образованию высокоэнергетических метаболитов - ацетил-КоA или сукцинил-КоA соответственно.

Ацил-Коа- макроэргический продукт конденсации коэнзима А с карбоновой кислотой; в форме ацил-КоА карбоновые кислоты участвуют в обменных реакциях организма.