- •5. Катализ: гомогенный и гетерогенный. Энергетический профиль каталитической реакции.

- •6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия.

- •8. Классификация дисперсных систем: по степени дисперсности, по агрегатному состоянию фаз, по силе межмолекулярного взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой.

- •10. Осмос, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей.

- •11. Понятие о коллоидных растворах. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы. Коагуляция, порог коагуляции.

- •12. Факторы устойчивости коллоидных растворов. Механизм возникновения электрического заряда коллоидной частицы. Мицелла. Ядро. Гранула.

- •13. Ионное произведение воды. Методы определения pH растворов. Индикаторы.

- •Методы определения значения pH

- •14. Протолитические реакции. Понятия о кислотах и основаниях. Амфолиты. Ионизация слабых кислот и оснований. Константа кислотности и основности.

- •15. Буферные системы: определение, классификация, уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Механизм действия буферных систем. Зона буферного действия и буферная емкость

- •16. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, белковая. Взаимодействие буферных систем организма человека.

- •17. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Виды нарушений кос и способы коррекции.

- •18. Типы окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.

- •19. Физико-химические принципы транспорта электронов в электронотранспортной цепи митохондрий.

- •20. Классификация комплексных соединений, их строение. Представление о строении металлоферментов и других биокомплексных соединений (гемоглобин, цитохромы, кобаламины).

- •21. Типы изомерии органических соединений.

- •1.Структурная изомерия.

- •2.Пространственная изомерия.

- •22. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, инозит. Их структура и функции. Образование сложных эфиров с неорганическими кислотами (нитроглицерин, фосфаты глицерина, инозита).

- •24. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие о биологической роли этих соединений и их производных.

- •26. Насыщенные дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая. Соли щавелевой кислоты- оксалаты.

- •27. Ненасыщенные дикарбоновые кислоты: фумаровая, малеиновая, их пространственное строение. Превращение янтарной кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования.

- •30. Классификация углеводов (моно-, олиго-, полисахариды). Моносахариды, их классификация (альдозы, кетозы).

- •31. Изомерия моносахаридов: стереоизомерия, цикло-оксо-таутомерия, а- и в-аномерия на примере глюкозы.

- •34. Дисахариды: классификация (редуцирующие- мальтоза, целлобиоза, лактоза) и нередуцирующие (сахароза, трегалоза). Строение, химические свойства: гидролиз, окисление редуцирующих сахаров.

- •35. Классификация полисахаридов (гомо- и гетерополисахариды). Примеры.

- •36. Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, декстран, целлюлоза. Структура, типы, химических связей, гидролиз.

- •37. Липиды: определение, классификация.

- •39. Простые (нейтральные липиды) – триглицериды. Номеклатура, состав, строение, их гидролиз.

- •40. Фосфатидная кислота. Её образование и гидролиз.

- •41.Фосфолипиды: фосфатидилсерины, фосфатидилэтаноламины и фосфатидилхолин (лецитины) – реакция гидролиза.

- •42.Стероиды: структура холестерина, желчных кислот.

- •43.Липидный состав мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.

- •44.Классификация нуклеиновых кислот.

- •45.Пиримидиновые и пуриновые основания. Ароматические свойства. Лактим-тактамная таутометрия.

- •46.Нуклеозиды: номенклатура, строение, гидролиз.

- •47. Нуклеотиды: номенклатура, строение, гидролиз

- •48.Первичная структура нуклеиновых кислот: химический состав рнк и днк, типы химических связей.

- •49.Вторичная структура днк. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры. Комплиментарные пары. Третичная структура днк.

- •50.Природные аминокислоты.Номенклатура и стереоизомерия.

- •51.Классификация аминокислот по: строению радикала, кислотно-основным свойствам.

- •52.Кислотно-основные свойства аминокислот, биполярная структура, изоэлектрическая точка.

- •53.Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений: реакции этерификации, ацилирования, алкилирования, образование иминов, реакция комплексообразования.

- •5,4. Биологические важные реакции α-аминокислот

- •55. Первичная структура белка. Строение пептидной группы. Гидролиз пептидов.

- •56. Вторичная, третичная, четвертичная структуры белка. Химические связи, участвующие в образовании структур белка. Биологическая роль структурной организации белковых молекул.

- •59. Миоглобин и гемоглобин: строение и функции.

- •60. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина (кооперативный эффект). Эффект Бора. Роль 2,3 – бисфосфоглицерата.

- •61. Особенности ферментов как белковых катализаторов. Активный центр, кофакторы и коферменты. Механизм действия ферментов. Этапы ферментативного катализа.

- •62. Классификация и номенклатура ферментов.

- •64. Зависимость активности ферментов от температуры и pH среды. Единицы активности ферментов.

- •65. Специфичность действия ферментов.

- •66. Аллостерические ферменты: структура, аллостерический и регуляторный центры. Гомо- и гетеротропные эффекты.

- •67. Ингибирование активности ферментов: обратимое, необратимое, конкурентное, неконкурентное.

- •I. Обратимое ингибирование

- •68. Индукция и репрессия синтеза ферментов. Компартментация ферментов. (Нихуя не нашел толком. Говно, а не ответ)

- •69. Виды регуляции ферементов: ассоциация-диссоциация.

- •70. Ковалентная модификация ферментов: ограниченный протеолиз проферментов, фосфорилирование и дефосфорилирование.

- •71. Применение ферментов и их ингибиторов в медицине (диагностика, лечение). Энзимопатии.

1. Термодинамические системы: определение, классификация: систем (изолированные, закрытые, открытые) и процессов (изотермические, изобарные, изохорные). Стандартное состояние. Основные понятия термодинамики: внутренняя энергия, работа, теплота.

Термодинамические системы - совокупности физических тел, которые могут взаимодействовать энергетически между собой и с другими телами, а также обмениваться с ними веществом. Системы:

а) Система открытая, если возможен энергообмен и обмен веществом.

б) Система закрытая, если энергообмен возможен, а обмен веществом невозможен.

в) Система изолированная, если невозможен какой-либо обмен системы с окружающей средой

Процессы:

а) Изотермический процесс — происходящий при постоянной температуре б) Изобарный процесс — происходящий при постоянном давлении в) Изохорный процесс — происходящий при постоянном объёме

Стандартное состояние - это состояние системы, условно выбранное в качестве стандарта для сравнения.

Для газовой фазы — это состояние химически чистого вещества в газовой фазе под стандартным давлением 100 кПа, подразумевая наличие свойств идеального газа.

Для беспримесной фазы, смеси или растворителя в жидком или твёрдом агрегатном состоянии — это состояние химически чистого вещества в жидкой или твёрдой фазе под стандартным давлением.

Для раствора — это состояние растворённого вещества со стандартной моляльностью 1 моль/кг, под стандартным давлением или стандартной концентрации, исходя из условий, что раствор неограниченно разбавлен.

Для химически чистого вещества — это вещество в чётко определённом агрегатном состоянии под чётко определённым, но произвольным, стандартным давлением.

В определение стандартного состояния не входит стандартная температура, хотя часто говорят о стандартной температуре, которая равна 25 °C (298,15 К).

Внутренняя энергия – это суммарная энергия всех составных частей системы и их взаимодействий.

работа — энергия предающаяся за счёт упорядоченного поступательного движения потока элементов системы или окружающей среды

теплота-энергия передающаяся за счёт хаотического движения элементов системы и окружающей среды. Внутренняя энергия термодинамической системы может изменяться двумя способами: посредством совершения работы над системой и посредством теплообмена с окружающей средой. Энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, называется количеством теплоты или просто теплотой

2. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества, стандартная энтальпия сгорания вещества. Стандартная энтальпия реакции. Применение первого начала термодинамики к биосистемам.

Первое начало термодинамики —закон сохранения энергии для термодинамических систем.

количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение работы над внешними телами:

Q = ΔU + A.

В

изохорном процессе газ работы не

совершает, и ΔU = Q. В изобарном процессе

A = p (V2 – V1). В изотермическом процессе

ΔU = 0, и A = Q; вся теплота, переданная телу,

идет на работу над внешними телами.

Графически работа равна площади под

кривой процесса на плоскости p, V.

- первое начало термодинамики для

изохорного процесса

- первое начало термодинамики для

изохорного процесса

- первое начало термодинамики для

изобарного проце

- первое начало термодинамики для

изобарного проце - первое начало термодинамики для

изотермического процесса

- первое начало термодинамики для

изотермического процесса

энтальпия — это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении

стандартной теплотой образования -тепловой эффект реакции образования одного моль вещества из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых стандартных состояниях.

Например, стандартная энтальпия образования 1 моль метана из углерода и водорода равна тепловому эффекту реакции:

С(тв) + 2H2(г) = CH4(г) + 74.9 кДж/моль.

Стандартная

энтальпия образования обозначается

ΔHfO.

перечеркнутый кружок, то, что величина

относится к стандартному состоянию

вещества.

Стандартная энтальпия сгорания — ΔHгоро, тепловой эффект реакции сгорания одного моля вещества в кислороде до образования оксидов в высшей степени окисления. Теплота сгорания негорючих веществ принимается равной нулю.

Первое начало термодинамики для биологических систем: Поступление пищи обеспечивает энергию, которая используется для выполнения различных функций организма или сохраняется для последующего использования. Энергия высвобождается из пищевых продуктов в процессе их биологического окисления, которое является многоступенчатым процессом. Энергия пищевых продуктов используется в клетках первоначально для синтеза макроэргических соединений - например, аденозинтрифосфорной кислоты (ATФ). ATФ, в свою очередь, может использоваться как источник энергии почти для всех процессов в клетке. Пищевые вещества окисляются вплоть до конечных продуктов, которые выделяются из организма. Например, углеводы окисляются в организме до углекислого газа и воды. Такие же конечные продукты образуются при сжигании углеводов в калориметре: C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O Величина энергии, высвобождаемой из каждого грамма глюкозы в этой реакции, составляет 4,1 килокалории (кКал). Столько же энергии, образуется при окислении глюкозы в живых клетках, несмотря на то, что процесс окисления в них является многоступенчатым процессом и происходит в несколько стадий. Этот вывод основан на принципе Гесса, который является следствием первого закона термодинамики: тепловой эффект многоступенчатого химического процесса не зависит от его промежуточных этапов, а определяется лишь начальным и конечным состояниями системы. Таким образом, исследования с помощью калориметра показали среднюю величину физиологически доступной энергии, которая содержится в 1грамме трех пищевых продуктов (в килокалориях): углеводы - 4,1; белки - 4,1; жиры - 9,3. С другой стороны, в конечном итоге вся энергия, поступившая в организм, превращается в теплоту. Также при образовании АТФ лишь часть энергии запасается, большая - рассеивается в форме тепла. При использовании энергии ATФ функциональными системами организма большая часть этой энергии также переходит в тепловую. Оставшаяся часть энергии в клетках идёт на выполнении ими функции, однако, в конечном счёте, превращается в теплоту. Например, энергия, используемая мышечными клетками, расходуется на преодоление вязкости мышцы и других тканей. Вязкое перемещение вызывает трение, что приводит к образованию тепла.

3. Второе начало термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направления самопроизвольно протекающих процессов в изолированной и закрытой системах. Примеры экзегронических и эндергонических процессов, протекающих в организме. Принцип энергетического сопряжения.

Второе начало гласит- невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому. Более строго, невозможны такие процессы, единственным конечным результатом которых был бы переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому.

Понятие

энтропии было впервые введено в 1865 году

Рудольфом Клаузиусом. Он определил

изменение энтропии термодинамической

системы при обратимом процессе как

отношение общего количества тепла ![]() к величине абсолютной температуры

к величине абсолютной температуры

![]() :

:

![]()

Энергия Гиббса

критерий самопроизвольности процессов в открытых и закрытых системах вводится– энергия Гиббса

Энергия Гиббса определяется через энтальпию Н и энтропию S с помощью соотношений:

G = H – S,

ΔG = ΔH – ΔS.

Стр 6

Экзергонический процесс - самопроизвольно протекающий процесс, сопровождающийся уменьшением свободной энергии системы.

Процесс окисления глюкозы дикислородом, сопровождается уменьшением энергии Гиббса и является ярким примером экзергонической реакции в организме человека. Так как он (этот процесс) происходит при физической нагрузке (различной работе совершаемой человеком).

Эндергонический процесс - процесс, протекающий в системе только при поступлении свободной энергии извне.

В живых системах эндергонические процессы сопряжены с экзергоническими. В частности, процессы катаболизма (распад или окисление молекул) обычно являются экзергоническими процессами, а процессы анаболизма - эндергоническими процессами. Таким образом метаболизм есть совокупность взаимодействующих экзергонических и эндергонических процессов. Экзергонические процессы передают свободную энергию для осуществления эндергонических процессов (синтез, активный транспорт, неспецифические эффекты возбуждения, специфические эффекты возбуждения и др.) посредством общего высокоэнергетического соединения. В живых клетках главным таким высокоэнергетическим продуктом является аденозинтрифосфат (АТФ).

В биологической химии важную роль играет принцип энергетического сопряжения, заключающийся в том, что энергия, необходимая для протекания эндергонической реакции, поступает за счет осуществления экзергонической реакции, причем в этих двух реакциях присутствует общее вещество, называемое интермедиатом.

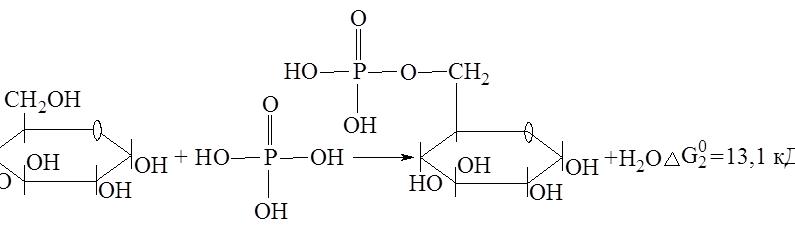

Наиболее распространенной экзергонической реакцией, вступающей в энергетическое сопряжение в условиях организма, является гидролиз АТФ, сопровождающийся переносом остатка фосфорной кислоты на другой субстрат. Например, при образовании сложного эфира глюкозы и фосфорной кислоты одновременно протекают 2 реакции:

АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4; D = -29,2 кДж

Суммарное уравнение данного процесса можно представить следующим образом:

Глюкоза + АТФ → Глюкозо-6-фосфат + АДФ

Изменение энергии Гиббса будет равно DG0 = –29,2 + 13,1 = –16,1 кДж. Образование глюкозо-6-фосфата из глюкозы возможно, следовательно, только в результате энергетического сопряжения с экзергонической реакцией, сопровождающейся уменьшением энергии Гиббса. Интермедиатом в этой реакции является фосфорная кислота.

4. Зависимость скорости реакции от концентрации. Молекулярность элементарного акта реакции. Порядок реакции. Кинетические уравнения реакций первого и второго порядков. Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости реакции и его особенности для биохимических процессов. Энергия активации.

При

повышении концентрации хотя бы одного

из реагирующих веществ, скорость

химической реакции возрастает в

соответствии с кинетическим

уравнением.

Рассмотрим общее уравнение

реакции: aA

+bB = cC + dD. Для

данной реакции кинетическое уравнение

принимает вид:

Молекулярность элементарной реакции — число частиц, которые, согласно экспериментально установленному механизму реакции, участвуют в элементарном акте химического взаимодействия.

Мономолекулярные

реакции —

реакции, в которых происходит химическое

превращение одной молекулы (изомеризация,

диссоциация и т. д.):![]()

Бимолекулярные

реакции —

реакции, элементарный акт которых

осуществляется при столкновении двух

частиц (одинаковых или различных):![]()

Тримолекулярные

реакции —

реакции, элементарный акт которых

осуществляется при столкновении трех

частиц:![]()

Порядок реакции по данному веществу — показатель степени при концентрации этого вещества в кинетическом уравнении реакции.

Реакции нулевого порядка

Для реакций нулевого порядка кинетическое уравнение имеет следующий вид:

![]()

Скорость реакции нулевого порядка постоянна во времени и не зависит от концентраций реагирующих веществ.

Кинетическое уравнение реакции первого порядка:

![]()

Реакции

второго порядка:

![]()

С повышением температуры увеличивается кинетическая энергия частиц и число активных частиц возрастает, следовательно, химические реакции при высоких температурах протекают быстрее, чем при низких температурах. Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Вант - Гоффа :

Правило Вант - Гоффа является приближенным и применимо лишь для ориентировочной оценки влияния температуры на скорость реакции.

Энергия активации - минимальное количество энергии, которое требуется сообщить системе (дж\моль), чтобы произошла реакция.

В химической модели, известной как Теория активных соударений (ТАС), есть три условия, необходимых для того, чтобы произошла реакция:

- Молекулы должны столкнуться. Это важное условие, однако его не достаточно, так как при столкновении не обязательно произойдёт реакция.

- Молекулы должны обладать необходимой энергией (энергией активации). В процессе химической реакции взаимодействующие молекулы должны пройти через промежуточное состояние, которое может обладать большей энергией. То есть молекулы должны преодолеть энергетический барьер; если этого не произойдёт, реакция не начнётся.

- Молекулы должны быть правильно ориентированы относительно друг друга.

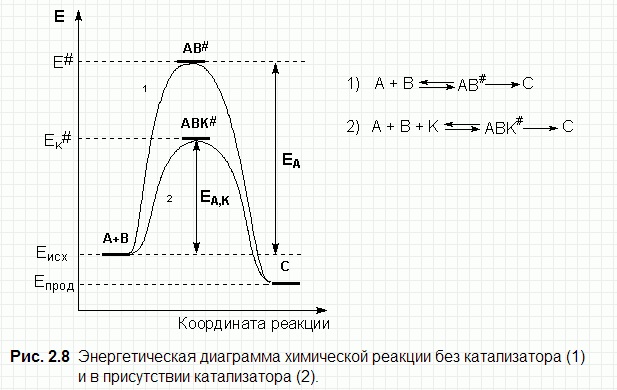

5. Катализ: гомогенный и гетерогенный. Энергетический профиль каталитической реакции.

Катализ - изменение скорости химической реакции при воздействии веществ (катализаторов), которые участвуют в реакции, но не входят в состав продуктов. Катализатор регенерируется после каждого цикла превращения реагентов в продукты.

Примером гомогенного катализа является разложение пероксида водорода в присутствии ионов йода. Реакция протекает в две стадии:

H2О2 + I → H2О + IO

H2О2 + IO → H2О + О2 + I

При гомогенном катализе действие катализатора связано с тем, что он вступает во взаимодействие с реагирующими веществами с образованием промежуточных соединений, это приводит к снижению энергии активации.

При гетерогенном катализе ускорение процесса обычно происходит на поверхности твердого тела — катализатора, поэтому активность катализатора зависит от величины и свойств его поверхности. На практике катализатор обычно наносят на твердый пористый носитель.

Механизм гетерогенного катализа сложнее, чем у гомогенного. Механизм гетерогенного катализа включает пять стадий, причем все они обратимы.

1) Диффузия реагирующих веществ к поверхности твердого вещества

2) Физическая адсорбция на активных центрах поверхности твердого вещества реагирующих молекул и затем хемосорбция их

3) Химическая реакция между реагирующими молекулами

4) Десорбция продуктов с поверхности катализатора

5) Диффузия продукта с поверхности катализатора в общий поток

Примером гетерогенного катализа является окисление SO2 в SO3 на катализаторе V2O5 при производстве серной кислоты (контактный метод).

Энергетический профиль кат.реакции

6. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые по направлению реакции. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия.

Химическое равновесие — состояние химической системы, в которой протекает одна или несколько химических реакций, причём скорости в каждой паре прямой-обратной реакции равны между собой. Для системы, находящейся в химическом равновесии, концентрации реагентов, температура и другие параметры системы не изменяются со временем.

А2 + В2 ⇄ 2AB

Положение химического равновесия зависит от следующих параметров реакции: температуры, давления и концентрации

Факторы, влияющие на химическое равновесие:

1) температура

При увеличении температуры химическое равновесие смещается в сторону эндотермической (поглощение) реакции, а при понижении - в сторону экзотермической (выделение) реакции.

CaCO3=CaO+CO2 -Q t↑ →, t↓ ←

N2+3H2↔2NH3 +Q t↑ ←, t↓ →

2) давление

При увеличении давления химическое равновесие смещается в сторону меньшего объёма веществ, а при понижении - в сторону большего объёма. Этот принцип действует только на газы, т.е. если в реакции участвуют твердые вещества, то они в расчет не берутся.

CaCO3=CaO+CO2 P↑ ←, P↓ →

1моль=1моль+1моль

3) концентрация исходных веществ и продуктов реакции

При увеличении концентрации одного из исходных веществ химическое равновесие смещается в сторону продуктов реакции, а при повышении концентрации продуктов реакции - в сторону исходных веществ.

S2+2O2=2SO2 [S],[O]↑ →, [SO2]↑ ←

Катализаторы не влияют на смещение химического равновесия

Реакции, которые протекают только в одном направлении и завершаются полным превращением исходных реагирующих веществ в конечные вещества, называются необратимыми.

Примером такой реакции может служить разложение хлората калия (бертолетовой соли) при нагревании:

2KClO₃= 2KCl + 3O₂↑

Константа химического равновесия

Количественной характеристикой химического равновесия является константа равновесия, которая может быть выражена через равновесные концентрации Сi, парциальные давления Pi или мольные доли Xi реагирующих веществ. Для некоторой реакции

![]()

соответствующие константы равновесия выражаются следующим образом:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

7. Классификация растворов: по степени дисперсности, по степени насыщенности. Коллигативные свойства растворов: закон Рауля, понижение температуры замерзания раствора, повышение температуры кипения раствора.

Насыщенность: По соотношению преобладания числа частиц, переходящих в раствор или удаляющихся из раствора, различают растворы насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные. По относительным количествам растворенного вещества и растворителя растворы подразделяют на разбавленные и концентрированные.

Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется, т.е. раствор, находящийся в равновесии с растворяемым веществом, называют насыщенным, а раствор, в котором еще можно растворить добавочное количество данного вещества, - ненасыщенным.

Раствор, содержащий растворенного вещества больше, чем его должно быть в данных условиях в насыщенном растворе, называется пересыщенным. Пересыщенные растворы представляют собой неустойчивые, неравновесные системы, в которых наблюдается самопроизвольный переход в равновесное состояние. При этом выделяется избыток растворенного вещества, и раствор становится насыщенным.

Дисперсность: 1) Грубодисперсные - размер частиц - 10⁻⁷ - 10⁻⁵м;

2) Коллоидно-дисперсные - размер частиц- 10⁻⁹ - 10⁻⁷ м;

3) Молекулярно-дисперсные и ионно-дисперсные (истинные растворы) - размер частиц меньше 10⁻⁹ м.

Коллигативные свойства растворов —зависят лишь от количества кинетических единиц и от их теплового движения.

1 Закон Рауля:

Давление пара раствора, содержащего нелетучее растворенное вещество, прямо пропорционально мольной доле растворителя в данном растворе:

p = p0 · χр-ль, где

p — давление пара над раствором, Па;

p0 — давление пара над чистым растворителем;

χр-ль — мольная доля растворителя.

2 Закон Рауля: повышение температуры кипения раствора по сравнению с температурой кипения растворителя, а равно и понижение температуры замерзания раствора по сравнению с аналогичным характеризующей величиной для растворителя прямо пропорциональна моляльности раствора:

ΔTкип/зам= Kкип/зам · mв-ва, где

Kэб/кр —константы, характерные для данного растворителя;

mв-ва — моляльность вещества в растворе.

Повышение температуры кипения бесконечно разбавленных растворов нелетучих веществ не зависит от природы растворённого вещества и прямо пропорционально моляльной концентрации раствора

![]()

Понижение температуры кристаллизации бесконечно разбавленных растворов не зависит от природы растворённого вещества и прямо пропорционально моляльной концентрации раствора.

![]()