4 Задания на курсовую работу

Задание предусматривает проектирование десяти вариантов антенн.

Каждый студент проектирует одну из этих антенн.

Номер варианта определяется последней цифрой номера зачётной книжки, а столбец исходных данных в таблицах с исходными данными – предпоследней цифрой номера зачётной книжки.

По желанию обучаемого ему может быть выдано индивидуальное задание на курсовую работу. Темой задания может являться любая другая антенна, применяемая в системах радиосвязи, телевидения, радиолокации и др. Задание должно быть предварительно утверждено преподавателем.

Методические указания

Диапазонные свойства антенны в основном зависят от облучателя. Конструкции облучателей описаны в учебниках [1,3]. Вибраторные облучатели, питаемые с помощью коаксиальных линий, применяют обычно в дециметровом и в длинноволновой части сантиметрового диапазона. На сантиметровых и более коротких волнах используют волноводные и рупорные облучатели. Обучающемуся предлагается самому выбрать тип облучателя согласно варианту в табл. 1. соотношением:

![]()

где L – малая диагональ ромба; d – диаметр провода (обычно 2–4 мм); S –расстояние между расходящимися по высоте проводами ромба у тупогоугла, S = (0.02…0.003)·l, l – длина стороны ромба. Сопротивление излучения антенны, Ом :

![]()

где

k – волновое число, k= .

.

Максимальный коэффициент усиления:

Коэффициент полезного действия:

Диаграммы направленности ромбической антенны в горизонтальной плоскости (плоскости ромба) и в вертикальной плоскости определяются выражениями:

где l – длина стороны ромба; 2Ф – тупой угол ромба; H – высота подвеса антенны.

Для двойной ромбической антенны диаграмма направленности в горизонтальной плоскости рассчитывается по формуле:

Вариант 1

Тема: «Проектирование рупорно-параболической антенны». Задание: сконструировать рупорно-параболическую антенну на основании исходных данных, приведенных в табл. 3.

Методические указания

Для определения конструктивных размеров антенны следует задаться величиной коэффициента полезного действи (h) и коэффициента использования поверхности (n ): h = 0,85–0,9, n = 0,65–0,75. Тогда, площадь раскрыва S можно определить по формуле:

Апертурой в данной антенне является сегмент кольца с радиусами R1 и R2 (рис. 1).

Площадь апертуры зависит от угла раствора рупора a , с увеличением a площадь апертуры возрастает, но при этом увеличивается рассогласование рупора с волноводом. Рекомендуется выбирать a = 300 – 500.

Для приблизительно одинаковых размеров раскрыва антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях величины R1, R 2, L1, L2 и f должны определяться соотношениями:

Профиль зеркала в плоскости X OZ (рис. 1) рассчитывается по уравнению: x 24fz. Требования к точности выполнения профиля зеркала, а также допустимые смещения фазового центра рупора вдоль и поперёк оси параболоида такие же, как у параболической антенны [1, разд. 9.2.4].

Диаграмма направленности антенны зависит как от характера распределения поля по апертуре, так и от формы самой апертуры. При точном учёте этих факторов формулы для расчёта диаграмм направленности приобретают весьма сложный вид [3]. Они существенно упрощаются, если предположить, что апертура представляет собой прямоугольник с размерами a и b, а распределение поля в этом прямоугольнике идентично распределению поля в прямоугольном волноводе на волне Н10 , питающем данный рупор.

На

рис.1 видно, что

![]() Тогда, диаграмма направленности, в

случае горизонтальной поляризации

поля в вертикальной плоскости может

быть определена как

Тогда, диаграмма направленности, в

случае горизонтальной поляризации

поля в вертикальной плоскости может

быть определена как

В горизонтальной плоскости:

Для каждой рассчитанной диаграммы определить ширину на уровне 0,707 и на нулевом уровне, а также уровень боковых лепестков, дБ.

При конструировании волноводного тракта необходимо выбирать стандартный волновод и стандартный волноводный фланец. Размеры и электрические параметры стандартных волноводов приведены в приложении 2, а размеры стандартных фланцев (контактных и дроссельных) в приложении 3. Поскольку рупор в данной антенне не является оптимальным, необходимо посчитать коэффициент отражения от горловины рупора и КБВ в фидере [5]. Если полученное значение КБВ меньше 0.9–0.95, необходимо рассчитать плавный, обычно экспоненциальный переход от рупора к питающему волноводу. Длина перехода L выбирается в пределах от 3 λ до 10λ , а поперечный размер рупора в плоскости стыка с переходом от 2 λ до 5λ. В таком переходе изменение волнового сопротивления происходит достаточно плавно и интенсивность обратных волн мала. Волновое сопротивление стандартного волновода Zф и перехода в месте стыковки с рупором Z(0) рассчитываются по известной формуле:

Если

обозначить через R= –

перепад волновых сопротивлений, то

волновое сопротивление в любом сечении

x

запишется:

–

перепад волновых сопротивлений, то

волновое сопротивление в любом сечении

x

запишется:

Рассчитав по (16) для нескольких значений x волновое сопротивление перехода, по формуле ( 15) определяем профиль широкой стенки экспоенциального перехода (рис. 2).

Вариант 2

Тема: «Проектирование волноводно-щелевой антенной решетки с

частотным сканированием»

Задание: спроектировать волноводно-щелевую антенную решетку с частотным сканированием на основании исходных данных, приведенных в табл. 4. При проектировании определить возможный сектор сканирования∆Ө и углочастотную чувствительность на средней длине волны генератора.

Здесь λСР – средняя длина волны генератора; λmax и λmin – границы перестройки длины волны генератора; Өср –направление главного максимума диаграммы направленности на λСР ; 2Ө0,5 – ширина главного лепестка ДН на λСР ; P – мощность, подводимая к антенне.

Методические указания

Теория излучения и методы частотного сканирования в линейных антенных решетках изложены в учебниках [1, разд. 4.3.3; 8.2 ], [3, глава 6].

В источниках [2] и [5, главы 2 и 5] приведены методы расчета волноводно - щелевых антенных решеток с частотным сканированием.

Наиболее часто используются нерезонансные волноводно-щелевые антенны с продольными щелями в широкой стенке волновода с переменнофазным возбуждением.

Ширина ДН и КП антенны зависят от распределения излучаемой мощности вдоль решетки. На практике получили распространение законы: экспоненциальный, когда каждая щель излучает одинаковую долю подходящей к ней мощности бегущей волны; равномерный, когда каждая щель излучает одинаковую мощность. Очевидно, равно амплитудное возбуждение щелей можно реализовать, постепенно увеличивая расстояние между продольными щелями и средней линией широкой стенки волновода. Относительная мощность, поглощаемая в согласованной нагрузке

![]()

При равноамплитудном возбуждении N щелей относительная мощность излучения любой n-ой щели определяется формулой из источника [5]:

![]()

а коэффициент связи щели с волноводом и ее проводимость определяются выражениями:

Определив проводимости всех N щелей, находим смещение каждой щели относительно середины широкой стенки волновода. Множитель в диаграмме направленности волноводно-щелевой решетки рассчитывают на λСР , λmax и λmin по формуле

![]() – угол,

отсчитываемый от нормали к линии

расположения щелей.

– угол,

отсчитываемый от нормали к линии

расположения щелей.

Диаграмма направленности одной полуволновой щели в этой же плоскости определяется формулой

Тогда ДН антенны в продольной плоскости:

![]()

В поперечной плоскости ДН антенны определяется излучающими свойствами одной щели, прорезанной в экране конечных размеров. При ширине волновода a=(0, 7–0,8) λ можно воспользоваться любой из диаграмм, рассчитанных и изображенных на графике в учебниках [5, с. 140], [3, рис. 6.13].

Уменьшить длину согласованной нагрузки можно, применив экспоненциальный профиль поглощающего клина в плоскости Е.

Величину L0 выбираем от (2-3) Λ до (8-10) Λ, а высоту клина (h0) , равной размеру узкой стенки волновода. Тогда, задаваясь значениями L в пределах от 0 до L0 , можно рассчитать значение h по формуле

![]()

В качестве твердого объемного поглотителя можно использовать мелкодисперсное карбонильное железо с твердеющими наполнителями (полистирол, эпоксидная смола), либо алюмооксидную керамику, графит с цементом.

Стандартный волновод на заданное значение λСР подбирается по табл. П.2.1 в приложении 2.

Вариант 3

Тема: «Проектирование двухзеркальной антенны спутниковой

связи»

Задание: спроектировать двухзеркальную антенну спутниковой связи для приема линейно-поляризованного сигнала по исходным данным, приведенным в табл. 5.

Методические указания

При проектировании антенны рекомендуется применить двухзеркальную антенну Кассегрена, построенную по классической схеме: большое зеркало –параболической формы, а малое – гиперболической. для определения конструктивных размеров антенны надо использовать рекомендации и расчетные соотношения, приведенные в разделах 1.1, 1.2 и 1.4 [3]. В этом же источнике излагается метод расчета ДН антенны. Согласно этому методу исходная двухзеркальная антенна заменяется «эквивалентной» однозеркальной, с диаметром раскрыва равным диаметру раскрыва большого зеркала двухзеркальной антенны.

Фокусное расстояние эквивалентного зеркала определяется выражением:

![]()

где e - эксцентриситет гиперболы, f - фокусное расстояние большого зеркала.

Значение e определяет профиль малого зеркала и длину всей антенны и должен находиться в пределах e = 1,2–3, т.к. при е, стремящимся к единице, гиперболоид трансформируется в параболу и его нужно облучать плоской волной, при больших значениях e гиперболоид вырождается в плоскость.

Распределение поля по амплитуде и фазе в раскрыве эквивалентного зеркала такое же, как и в раскрыве большого зеркала двухзеркальной антенны. Таким образом, расчет двухзеркальной антенны сводится к расчету обычной параболической антенны (см. методические указания к варианту 1). При определении диаметра раскрыва большого зеркала по заданному Ку можно принять, что коэффициент полезного действия антенны η=(0,85–9), а коэффициент использования поверхности КИП=0,7– 0,75.

В

качестве облучателя целесообразно

выбрать конический рупор, и лучше всего

либо гофрированный, либо с изломом

образующей (раздел 9.4 в учебнике [1]). Если

в качестве облучателя выбирается

пирамидальный рупор, то необходимо

обеспечить осесимметричную ДН, т.е.

размеры раскрыва рупора должны

удовлетворять соотношению

![]()

Вариант 4

Тема: «Проектирование спиральной антенны в режиме осевого излучения»

Задание: рассчитать и определить конструкцию спиральной антенны в режиме осевого излучения. Расчетные данные приведены в табл. 6. К ним относятся рабочий диапазон, средняя длина волны и коэффициент усиления антенны.

Вход антенны –стандартный коаксиальный разъем с волновым сопротивлением 75Ом. Расчет электрических параметров антенны выполнить на средней и крайних частотах рабочего диапазона.

В заключение работы необходимо рассчитать диаграмму направленности плоской синфазной решетки на основе рассчитанной спиральной антенны. Размеры решетки (n * m) даны в таблице 6.

Методические указания

Излучающие свойства и расчетные формулы довольно подробно рассмотрены в источниках [1, 2, 6]. Один из примеров конструкции приведен в учебнике [3]. Для успешного проектирования помимо теории спиральных антенн необходимо предварительно разобраться в теории излучения линейных антенных решеток (АР) в режиме осевого излучения [1], а также в теории плоских синфазных антенных решеток (САР).

Поскольку

входное сопротивление спиральной

антенны чисто активно и близко к 140 Ом,

необходимо рассчитать согласующее

устройство на входе (например,

– трансформатор).

– трансформатор).

Вариант 5

Тема: «Проектирование синфазной антенной решетки на микрополосковых излучателях»

Задание: рассчитать и спроектировать САР на микрополосковых излучателях на основании исходных данных (рабочая длина волны и размеры решетки (n * m)), приведенных в табл. 7. Волновое сопротивление подводящей МПЛ равно 50 Ом.

Необходимо подобрать материал и высоту подложки МПЛ материал токонесущей полоски, рассмотреть существующие конструкции МПЛ излучателей и обосновать выбор одного из них, рассчитать ДН одиночного излучателя. Рассмотреть варианты разветвления подводящей МПЛ для синфазного возбуждения излучателей.

Методические указания

Теорию МПЛ и основные расчетные формулы можно изучить по учебному пособию [13]. Общие понятия и обзор конструкций печатных МПЛ антенн дан в учебнике [15] и (раздел 8.3 в [1]), основные теоретические положения и расчетные формулы приводятся в учебном пособии [3]. Излучение САР также можно изучить по учебнику [1].

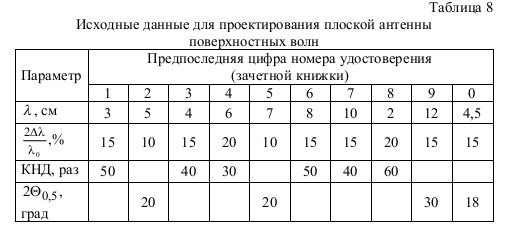

Вариант 6

Тема: «Проектирование плоской антенны поверхностных волн»

Задание: рассчитать и разработать конструкцию плоской антенны поверхностных волн (АПВ) для исходных данных в табл. 8.

Требуется выбрать конструкцию возбудителя и направителя поверхностной волны. Вход антенны – стандартный дроссельный фланец.

Методические указания

Теория излучения АПВ и расчетные формулы приведены в источниках [1, 5].

Длина направителя L определяет КН и ширину диаграммы направленности антенны:

При выборе коэффициента замедления у и размеров антенны должно выполняться условие оптимальности:

![]()

Эффективность возбуждения поверхностной волны Э можно рассчитать по формуле

![]()

где h - высота раскрыва возбудителя,

![]()

Обычно бывает достаточно Э = (60 - 80) %.

Ширину направителя а можно определить по формуле

Вариант 7

Тема: «Проектирование Н-плоскостной рупорной антенны с корректирующей линзой в раскрыве»

Задание: рассчитать Н-плоскостную рупорную антенну с корректирующей линзой в раскрыве по исходным данным, приведенным в табл. 9.

Вход антенны – стандартный дроссельный фланец, либо коаксиальный разъем 50 Ом. Оценить излучающие свойства антенны на краях частотного диапазона.

Методические указания

Теория рупорных антенн изложена в учебниках [1, 5, 7] и во многих других. Типы корректирующих линз в раскрыве и формулы для расчета даны в литературе [6].

В Н-плоскостном рупоре целесообразно использовать металлопластинчатую (воздушную) корректирующую линзу.

Вариант 8

Тема: «Проектирование рупорной антенны с осесимметричной ДН

круговой поляризацией поля излучения»

Задание: рассчитать рупорную антенну с осесимметричной ДН и круговой поляризацией поля излучения на основании исходных данных, приведенных в таблице 10.

Вход антенны – стандартный дроссельный фланец или коаксиальный разъем 50 Ом (при λ > 5 см). Оценить излучающие свойства антенны на краяхчастотного диапазона.

Методические указания

Теория и расчетные формулы для рупорных антенн даны в учебниках [1, 5, 7]. Методы получения поля вращающейся поляризации подробно изложены в источнике [6].