- •1 Физико-географическая характеристика и экономика района работ

- •2 История почвенных исследований района практики

- •3 Объем и методы проводимых работ

- •4 Характеристика основных типов почв

- •5 Генетические горизонты

- •6 Почвы водораздельных участков и прилегающих к ним балок в районе проведения практики

5 Генетические горизонты

Понятие о почвенном профиле и профильном методе изучения почв в конце XIX века в науку ввел В.В.Докучаев. Почвенный профиль – это некоторая вертикальная расположенность почвенных горизонтов в границах почвенного индивидуума. Основными составными частями профиля являются генетические горизонты. В современном почвоведении под генетическими горизонтами понимают однородные, обычно параллельные пласты почвы, которые сформировались в процессе почвообразования, и которые отличаются между собой морфологическими признаками, составом и свойствами. Профиль почвы характеризует изменение его свойств по вертикали. В зависимости от направления почвообразования наблюдается закономерное распределение и смена гранулометрического, минералогического и химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности до подстилающей породы. Эти изменения могут быть постепенными, отображающиеся плавным ходом профильной кривой, а также резкими, с несколькими максимумами и минимумами. Главными факторами процесса дифференциации исходной почвообразующей породы на генетические горизонты и формирование с их последовательностью профиля в целом являются вертикальные потоки веществ и энергии, а также соответствующее распределение живого вещества (корневых систем, животных и микроорганизмов).

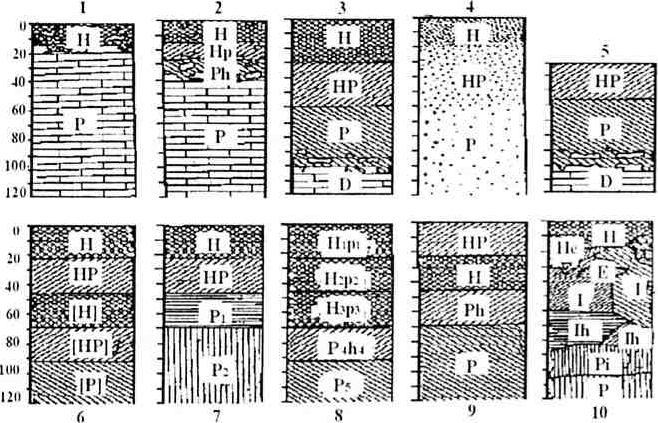

Строение почвенного профиля специфично для каждого типа почв, поэтому служит его основной диагностической характеристикой. Генетическая целостность, единство почвенного профиля – основное свойство почвенного тела, которое формируется в процессе педогенеза с почвообразующей породы как единое целое, развивающееся во времени в единстве его генетических горизонтов. В зависимости от особенностей педогенеза и возраста почв, почвенные профили бывают сложными и простыми. Простое строение профиля имеет 5 типов: примитивный, неполноразвитый, нормальный, слабодифференцированный и нарушенный (рисунок 5.1).

Примитивный профиль формируется маломощным гумусо-аккумулятивным горизонтом (Н) или переходным к материнской породе (НР), залегающими непосредственно на почвообразующей породе.

Неполноразвитый имеет полный набор генетических горизонтов, который характерен для данного типа почв, но с малой их мощностью.

Нормальный имеет полный набор генетических горизонтов, который характерен для данного типа почв, с типичным для не эродированных плакорных почв мощностью.

Слабодифференцированный – это растянутый монотонный профиль, в котором генетические горизонты постепенно сменяют один другой без четко заметных переходов.

Нарушенный – профиль, в котором часть верхних горизонтов уничтожена эрозией.

Сложного строения почвенный профиль может быть: реликтовым, многочленным, полициклическим, нарушенным и мозаичным.

Реликтовый профиль характеризуется наличием захороненных горизонтов или профилей палеопочв. С другой стороны, в таком профиле могут быть не захороненные, а реликтовые горизонты – результат стародавнего почвообразования, что на данный момент идет по другому типу.

Многочленный профиль формируется в случаях литологических изменений в границах почвенной толщи.

Полициклический профиль образуется в условиях периодического почвообразующего материала (речной аллювий, вулканический пепел, эоловые насосы).

Перевернутый профиль формируется при вывертывании нижних горизонтов на поверхность. Различают искусственный (деятельность человека) и природный (при бурях) нарушенный профили.

Мозаичный профиль – профиль, в котором генетические горизонты образуют не последовательную по глубине серию горизонтальных слоев, а непредвиденную пеструю мозаику, пятнистость.

Рисунок 5.1 – Типы строения почвенных профилей:

1 – примитивный; 2 – неполноразвитый; 3 – нормальный;

4 – слабодифференцированный; 5 – нарушенный; 6 – реликтовый;

7 – многочленный; 8 – полициклический; 9 – перевернутый;

10 – мозаичный.

Систематика типов строения профиля может быть построена и по другим принципам. Достаточно распространена систематика по характеру распределения вещественного состава почв по вертикали (например, содержанию гумуса, карбонатов, глинистых минералов и т.п.). Такое распределение отображается и на морфологических признаках: окраске генетических горизонтов, плотности, характере и распределении новообразований. Согласно этому типу систематики, выделяют такие почвенные профили:

- аккумулятивный профиль с максимумом накопления тех или иных веществ в поверхностных горизонтах при постепенном уменьшении их содержания с глубиной. Делится на регрессивно-аккумулятивный (вогнутая кривая перераспределения), прогрессивно-аккумулятивный (выпуклая) и равномерно-аккумулятивный;

- элювиальный профиль с минимумом веществ на поверхности и постепенным увеличением его содержания с глубиной. Делится на регрессивно-элювиальный (вогнутая кривая перераспределения), прогрессивно-элювиальный (выпуклая), равномерно-элювиальный;

- почвенно-аккумулятивный профиль характеризует накопление веществ из почвенных вод в нижней и средней части толщи почвы;

- элювиально-илювиальный профиль с минимумом веществ в верхней части и максимумом в средней или нижней части;

- недифференцированные профиль характеризуется равномерным содержанием веществ по всей толще почвы.

Любая почва может быть охарактеризована с некоторым приближением с одним из приведенных генетических типов профиля, который имеет непосредственное диагностическое значение. Для каждого природного типа почвообразования характерна своя совокупность горизонтов. Все горизонты и профили взаимно связаны и взаимно обусловлены. Они формируются в процессе генезиса почвы из материнской породы одновременно как единое целое. Значит, профиль почвы – это генетическая целостность всех его горизонтов.

В.В.Докучаев выделил в почве всего три генетических горизонта и обозначил их первыми буквами латинского алфавита (А – поверхностный гумусо-аккумулятивный, В – переходной к материнской породе, С – материнская порода). С накоплением знаний о почве эта индексация горизонтов стала недостаточной. Возникла необходимость создания более полной и рациональной системы обозначения горизонтов. Над ее дополнением и усовершенствованием работали Г.М.Высоцкий, К.Д.Глинка, С.О.Захаров, Д.Г.Виленский, Б.Б.Полинов и др. Рассмотреть все существующие индексации тяжело, рассмотрим те, которые представляют наибольший интерес (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Сравнительная таблица разных систем индексации горизонтов (Почвенного института им. В.В.Докучаева – 1959 система I, В.А.Ковды и др. – 1989 система II, система украинских почвоведов – 1980 система III).

Системы |

Название |

Диагностика |

||

I |

II |

III |

||

I группа – поверхностные органогенные горизонты |

||||

Ат |

Т |

Т |

торфяной |

Формируется на поверхности, но встречается иногда и в толще профиля, характеризуется консервацией органического вещества без превращения в гумус или без минерализации, содержит более 70% растительных остатков (древесных, моховых, травяных), видимых невооруженным взглядом, разного цвета – бурого, коричневого, желтого в зависимости от типа растительности и степени ее разложения |

- |

ТА |

ТН |

торфяно-перегнойный |

Состоит из сильно разложенных гумифицированных растительных остатков, черный, нестойкой пылевато-зернистой или комковатой структуры, постоянно или периодически насыщен водой |

- |

АТ |

НТ |

перегнойный |

Поверхностный

горизонт черного цвета с содержанием

органического вещества 30 – 70%, состоит

из хорошо разложенных органических

остатков и гумуса с добавками минеральных

-

Продолжение

таблицы 5.1 |

- |

ТА |

ТС |

торфяно-минерали- зованный |

Состоит из интенсивно раздробленных минерализованных и обугленных растительных остатков, пепелоподобный, гидрофобный, легко развеивается, попадается на пересушенных торфяниках |

А |

О |

Н |

органический аккумулятивный |

Маломощный, до 15 см, поверхностный слой органического вещества, в нижней части частично перемешан с минеральными компонентами, разделяется на: |

А |

- |

Нл |

лесную подстилку |

- сплошной ковер, покрывающий поверхность почвы в лесу; |

- |

- |

Нс |

степную поверхность |

- формируется в степях; |

- |

А |

Нд |

дернину |

- минеральный гумусо-аккумулятивный поверхностный горизонт, который формируется под травянистой растительностью, состоит на 0,5 и более объема из живых корней, серый, воздушный |

II группа – поверхностные минеральные горизонты |

||||

А |

А |

Н |

гумусовый |

Минеральный

горизонт аккумуляций гумифицированного

органического вещества (гумуса),

равномерно размещенной и тесно

связанной из минеральной частью, самая

темная окраска в профиле, с большим

(до 15-20%) содержанием гумуса, обычно

р

Продолжение

таблицы 5.1 |

Ап |

Ар |

Норн. |

пахотный |

Изменен продолжительными обработками в земледелии поверхностный горизонт пахотных почв, сформирован из одного или нескольких разных почвенных горизонтов, от нижних всегда выделяется ясной ровной границей, пылеватый, зернисто-пылеватый; воздушный |

А |

Ааl |

- |

водорослевая корочка |

Поверхностная корочка водорослей и их остатков, черная в сухом состоянии и зеленая при увлажнении, с большим добавлением минеральных частиц, мощностью несколько миллиметров, характерна для пустынных почв |

- |

К |

- |

корковый |

Светлая ломкая корочка до 5 см, растресканая, легко отделяется от почвы, лежащей под ней |

- |

Q |

- |

подкорковый |

Лежит обычно под коркой, светло окрашен, сильно пористый, в пустынных почвах |

- |

S |

- |

солевая корка |

Белая корка солей или значительные их выцветы на поверхности почвы |

III группа – подповерхностные горизонты |

||||

А |

Е |

Е |

элювиальный |

Белесый,

светло-серый, пластинчатый и

Продолжение

таблицы 5.1 |

А |

Е |

Е |

подзолистый |

- осветленный, белесый, залегает в верхней части профиля под Т, Н , Н или Норн., формируется под воздействием оподзоливания, плитчатый, бесструктурный |

- |

- |

Не |

оподзоленный |

- серый, белесый, комковато-ореховатый или с зачатками пластинчатой структуры, с присыпкой SiO , характеризуется слабо выраженным процессом оподзоливания |

А |

Е |

Е |

осолоделый |

- осветленный, белесый, находится в верхней части профиля с поверхности или под Н, формируется под воздействием осолонения, плитчатый, бесструктурный, воздушный |

В |

В |

I |

илювиальный |

Обогащен глинистыми частицами, буровато-коричневый, темно-серый, плотный, призматический, ореховатый, столбчатый или бесструктурный, расположен под Е в средине части профиля, характеризуется накоплением глины, аморфных продуктов. Выделяют за интенсивно пептизованной почвенной массой, обогащен движущимися глинами, кремнеземом, органическим движущимся веществом, серого или черного цвета, столбчатой или призмоподобной структуры |

- |

В |

- |

глинисто-илювиальный |

|

- |

В |

- |

железисто-илювиальный |

|

- |

В |

- |

гумусо-илювиалный |

|

- |

В |

Sl |

сланцеватый |

|

- |

В |

- |

карбонатно-илювиальный |

|

- |

В |

- |

солевой |

|

- |

В

|

- |

гипсовый |

|

В |

В

Продолжение

таблицы 5.1 |

- |

метаморфический |

Обогащенный глинистыми частицами, с буроватым оттенком, образован при трансформации минералов почвы на месте |

- |

Вm |

- |

сиалитно-метаморфический |

|

- |

Вох |

- |

ферралитно-метаморфический |

|

G |

G |

Gl |

глеевый |

Минеральный или органо-минеральный сплошной или пестрый горизонт ярко-синего, голубого, сизого или оливкового цвета, бесструктурный, формируется при заболачивании почв |

- |

- |

gl |

глееватый |

Любой горизонт, в котором есть отдельные сизые или сизоватые пятна |

IV группа – подпочвенные горизонты |

||||

С |

С |

Р |

материнская порода |

Горная порода, с которой сформировалась почва, подобен почве литологически, но не имеет признаков |

D |

D |

D |

подстилающая порода |

Порода, которая залегает ниже почвообразующей |

Почвоведы Украины выделяют также такие горизонты:

Pf – псевдофибровые, состоят из тонких бурых или красновато-бурых уплотненных слоев толщиной 1-3 см, которые сменяются слоями белесого песка;

R – ортзандовые, состоят из сцементированного оксидами железа песка. Железо у них в основном гидрогенного и микробного происхождения, они красного цвета, как правило – плотные, бесструктурные;

Rg – ортштейновые, обогащены глиной, гелями кремния, твердые, красновато-коричневые;

М – мергелистые, состоят из карбонатных новообразований гидрогенного происхождения. Содержат от 25 до 50% карбонатов кальция и магния, белого или серовато-белого цвета, часто с бурыми пятнами.

К дополнительным принадлежат отделенные морфологические элементы почвы, обломки пород, а также признаки, связанные с деятельностью человека, их названия и символы:

k – наличие карбонатов;

s – наличие легкорастворимых солей;

r – наличие мягких железо-марганцевых пунктуаций;

n – наличие твердых железо-марганцевых конкреций;

kn – наличие карбонатных конкреций;

q – наличие обломков твердых бескарбонатных пород;

qk – наличие обломков твердых карбонатных пород;

F – наличие охры;

z – наличие копролитов, кротовин;

dn – наличие эрозии;

dl – делювиальные наносные горизонты на поверхности почвы;

de – эоловые наносные горизонты на поверхности почвы;

al – аллювиальные наносные горизонты на поверхности почвы;

a – пахотные горизонты;

ag – насыпные рекультивованные горизонты;

pl – плантажеванные горизонты;

mo – признаки, связанные с рыхлением;

m – признаки, связанные с осушением.

Характер переходов между горизонтами в почвенном профиле, форма границ горизонтов и степень их выразительности имеют важное значение и служат существенным морфологическим признаком почв, поскольку это один из критериев определения интенсивности почвообразования и его общего направления. Разные почвы имеют неодинаковый характер переходов в профиле, который определяется типом, возрастом и интенсивностью почвообразования в соответствии к комплексу факторов окружающей среды. По форме выделяется восемь основных типов границ между горизонтами.

Ровная граница характерна для большинства почв, особенно для нижних слабо дифференцированных горизонтов, обычно – при постепенных переходах. Волнистая характерна для нижней части гумусовых горизонтов лесных почв, а также характерна для перехода между горизонтами. Карманоподобная характерна для нижней части гумусовых горизонтов степных почв. Языкоподобная характерна для нижней части Е – горизонта подзолистых почв. Затекаемая – характерна для почв с поточным характером гумуса или тех, которые растрескиваются. Размытая граница характерна для почв с сильным элювиально-илювиальным процессом. Пылевая – встречается довольно редко, в подзолистых почвах на структурных глинах. Палисадная также очень редко встречается в сланцах при переходе к сланцевому горизонту. По степени выражения выделяют такие виды переходов: резкий, ясный, заметный, постепенный. [6]