- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Магистерская диссертация

- •Оглавление

- •Введение

- •1 Фундаментальные аспекты самоактуализации

- •1.1 Самоактуализация как многоаспектная категория Понятие и доминантная черта самоактуализации

- •Характеристики самоактуализирующихся людей

- •Гедонизм (вкус и предпочтения)

- •1.2 Глубинная психология и макроэкономика Преобразование пирамиды потребностей Маслоу

- •Динамика розы потребностей

- •Проявление действия микропотребностей на макроуровне

- •1.3 Этногенез и макроэкономика

- •Предназначение человека

- •Квантовые уровни розы потребностей

- •2Самоактуализация как потребность в счастье

- •2.1 Закон сохранения социально-психологических знаний

- •Формирование системы суперкредо

- •Хаос сознания и нейроанатомия

- •Самосознание и меметика.

- •2.2 Теория множественного интеллекта

- •Социальный интеллект

- •Интуиция

- •Эмоциональный интеллект

- •Общий интеллект

- •Этнос и психические болезни

- •Признание общества и интеллект

- •2.3 Интеллект как фактор онтогенеза и этногенеза

- •Издержки когнитивного диссонанса (внутреннего конфликта)

- •Давление инноваторов

- •3 Самоактуализация как фактор динамического равновесия в экономике

- •Экономико-социально-психологические факторы Статический подход

- •Динамическое равновесие в экономике

- •Экономика медицины

- •Постинновационная экономика доверия

- •Институционализм

- •Математические модели (синергия суммы действия моделей)

- •Теория институциональных матриц

- •Предел инновационного развития и нтп

- •Трансдисциплинарность

- •Предел менеджмента Менеджмент и креативный класс

- •Разностороннее развитие

- •Культура производства

- •Профессиональная деформация личности

- •Проблема свободного времени

- •Социальная и профессиональная роль человека

- •Самоактуализация и потребность в исповеди (искренности)

- •3.3 Стратегема форсайтного гиперпланирования

- •Заключение

- •Список использованных источников: Электронные ресурсы:

1.3 Этногенез и макроэкономика

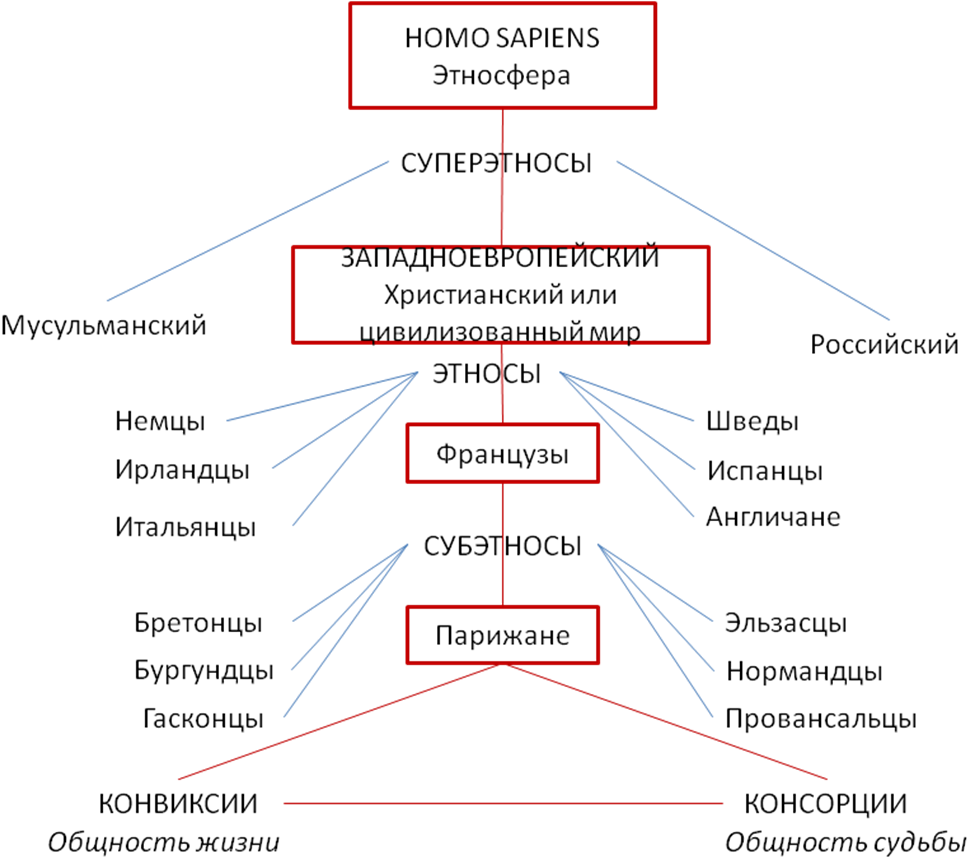

Иерархическая структура суперэтноса [2] представлена на рисунке 15.

Источник: [2]

Рисунок 15 – Структура этносферы

Структура общества:

Пассионарии;

«Гармоничники» - пассионарность уравновешивается инстинктом самосохранения (аристократы/средний класс);

Субпосионарии (не умеют ни поставить себе цели, не организоваться)

Пассионарность определяется уровнем либидо – сформированной энергией потенциального движения – правильно сформировавшимся этногенезом определённых структур среднего мозга и программ (интеллектов) в этих и смежных структурах (либидо – самость – система знаний о самосознании сформировалось правильно).

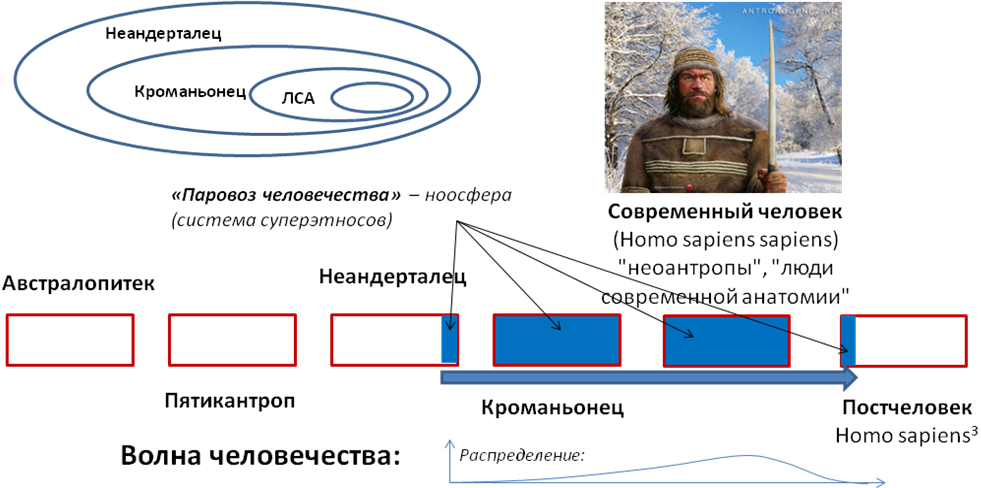

Система суперэтносов образует ноосферу («паровоз человечества») визуализация распределения и симбиоз видов людей представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Симбиотическая связь «исторических» видов людей

Человечество – саморегулируемая экосистема. Человечество – высшая гильдия (экобиоморф) – самая энергоэффективная «экологическая ниша». Человечество – самодостаточный биоценоз (ноосфера + антропосфера).

Волна ноосферы вызвана возможностью использования потенциальной излишней энергии, разумного распределения биомассы – человечество использует синергию развития биомассы (целое – больше чем сумма частей). У биосферы всегда имеется потенциальный излишек, раскрываемый при готовности. Максимально возможная часть биомассы переходит в человечество.

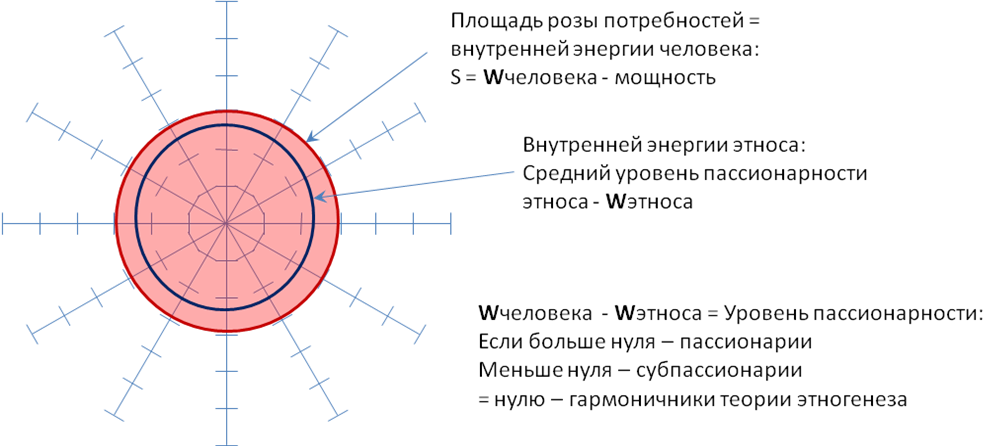

На рисунке 17 представлен возможный расчёт уровня пассионарности (площадь розы потребностей берётся в идеальном равномерном варианте).

Рисунок 17 – Расчет уровня пассионарности (уровня либидо)

Основным предметом спора является вопрос о причинах зарождения этноса. Как тело этноса в фазе гомеостаза может служить почвой для появления новой жизни – этноса инкубационного периода? Почему этнос зарождается лишь на территориях, являющихся пограничными для ландшафта? Чем определяются строгие временные ограничения срока жизни этноса? Тяжесть резкого, контрастного приспособления нашла отражение и в других генетических теориях, например в законе Боннера о низкой плейотропии.

Рассматривая лишь эту грань призмы адаптации, в итоге придется признать, что такое положение вещей привело бы к тому, что более древний этнос, имея больше времени на постепенную изменчивость своего генофонда пассионарности, в итоге сгенерирует суммарное направление своего вектора призваний, максимально адаптированное к ландшафту. При этом такой гигант легко расправится с любыми нарастающими на его теле молодыми, малочисленными этносами, которые вынуждены бороться не только с “супердержавой”, но еще и с враждебным для себя ландшафтом. Из всего этого последовала бы невозможность этногенеза, а, следовательно, неправомерность выдвинутой гипотезы о сходстве организма и этноса.

Но в данном рассмотрении не учтен один немаловажный и достаточно новый факт из области современной генетической науки. Адаптация - это верный путь к деградации. Максимально адаптированный организм теряет способности к изменчивости и становится уязвимым для конкурентов по естественному отбору. Так, абсолютно адаптированный организм обладает нулевой степенью свободы своего генома. Тем самым он отождествляется этносу, находящемуся в состоянии гомеостаза. Таким образом, малейшее химерное образование разрушит его скелет, внешне внушительный, но внутренне крайне хрупкий. Именно данные две грани адаптационного механизма обеспечивают некоторый оптимальный уровень развития этноса, ведущий к постоянной конкуренции и поддержанию сложности структуры исторического общества. [3]

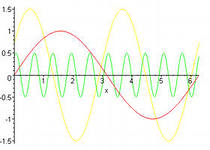

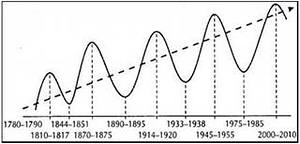

Наложение циклов этносов (экономических циклов) образует следующую картину (резонанс циклов – сумма накладывающихся волн – образует «аккорд»). Наложение гамроник представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Наложение эколномических циклов (гармоник)

Гипотеза:

Ц. Кондратьева = Σ (ц. Китчиа + ц. Жюгляра + ц. Кузнеца) (1)

Цикл Китчина: 3—4 года (смена ценностных ориентиров)

Цикл Жюгляра: 7—11 лет (солнечные циклы)

Цикл Кузнеца: 15—25 лет (смена поколений – проблема отцов и детей)

Цикл Кондратьева: 45—60 лет (сумма наложения трёх циклов – «аккорд»)

В современной экономической теории механизм генерирования циклов Китчина обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами (вопрос о географическом резонансе в рамках этноса). Гипотеза: причина циклов Китчина связана с накоплением опыта и началом профессиональной деформации личности (рекомендуется менять специальность в течении 3-4 года) в разделе психология (аналогично происходит процесс «не профессиональной деформации личности» в неформальной сфере: «с кем поведешься того и наберёшься»). Профессиональная деформация личности вносит определённое влияние на цикл Китчина с определённым весомым коэффициентом (редукционное влияние – аналогично сумме векторов). Эта «деформация» (формально-неформальная) приводит к смене ценностных ориентиров, выступающая в роли резонатора – заставляющая «резонировать цикл Китчина» в определённом ритме одновременно и главное синхронно в пределах суперэтноса. Ценностные ориентиры – синхронизатор ц. Китчина.

Ещё один временной лаг существует между моментом начала снижения уровня загрузки производственных мощностей и актуальным рассасыванием избыточных запасов товаров на складах. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал [4]. Запаздывание информации при в циклах Китчина объяснимы с помощью механизмов доверия и понимания (инерционной задержки накопления и осознания опыта: интеллект понимания в условиях изменений). Этот же механизм объясним с помощью инновационного конфликта: произошла «мини инновация» - любое изменение – к нему необходимо адаптироваться – по началу (схема: инновация/ модернизация/ адаптация).

Цикл же Жюгляра определяется усилением или сглаживанием действия коллективного бессознательного (вызванное влиянием циклов солнца) – более агрессивного или пассивного стиля поведения в общей массе (в макромасштабе). Примечательно, что Жугляр Клемент - французский врач и статистик. В результате, к временным запаздываниям, характерным для циклов Китчина, в циклах Жюгляра добавляются еще и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей). Происходит активация «агрессивного поведения» инвестиционной активности «предпринимателей/ инвесторов». Инвесторы начинают больше рисковать - действовать более агрессивней (чем обычно) в период солнечной активности (происходит синхронисация и резонация альфа ритма мозга – пробуждающая «агрессивное» подсознательное). Восходящий тренд циклов Кондратьева представлен на рисунке19

Рисунок 19 – Циклы Кондратьева

Кузнец связывал свои открытые циклы с демографическими процессами (смена поклений). В настоящее время рядом авторов ритмы Кузнеца рассматриваются в качестве технологических, инфраструктурных циклов (проблема отцов и детей – проблема понимания: «в наше время было по другому»). В рамках этих циклов происходит массовое обновление основных технологий (связь технологий и поколений людей – адаптированность под технологию – старому поколению намного труднее адаптироваться под высокие технологии, это связано с перестройкой структуры мозга – нейронных связей). Кроме того хорошо совпадают с циклом Кузнеца большие циклы цен на недвижимость на примере Японии 1980—2000 гг. и длительность большой полуволны подъема цен в США. Здесь же следует отметить механизм смены парадигм понимания в сфере образования: например среди двух научных школ (начало 20 века) — исторической и австрийской — шла весьма напряжённая дискуссия, вошедшая в историю как «спор о методах». Гипотеза: Нобелевская система – наднаучный кластер лиц системы знаний (пассионарии науки).

Высказывалось также и предложение рассматривать ритмы Кузнеца в качестве третьей гармоники Кондратьевской волны [5].

С точки зрения системного подхода при сумме элементов, являющихся каждая из которых является открытой системой всегда возникает синергетическая составляющая преобразуем уравнение гармоник цикла Кондратьева:

Ц. Кондратьева = ц. Китчиа + ц. Жюгляра + ц. Кузнеца + синергет. соста-щая

Плюс к этому, необходимо учесть взаимодействие суперэтносов между собой. Кондратьевские циклы необходимо применять исключительно к суперэтносу. В рамках же ноосферы происходит наложение «аккордов» суперэтносов, образуя «симфонию» развития.

Этногенез подвержен эволюционных процессам: естественному и половому отбору. Естественный отбор в ноосфере преобразовался в самоотбор: война – как механизм эволюции мозга. Вид homo запускает специфический механизм эволюции структур мозга с помощью взаимодействия этносов.

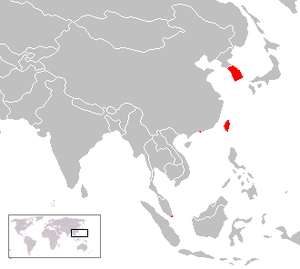

Разберём с помощью этих механизмов «чудо» развития четырёх азиатских тигров (рисунок 20): Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Гонконг и Сингапур – являются «синтетическими» образованиями глобализации с учетом географически удачного положения.

Рисунок 20 – «Четыре азиатских тигра»

Рассмотрим крос-культурные особенности Кореи и Тайваня. При первом же анализе выявляется глубокое Японское влияние около 50 лет в составе Японской империи (бутылочного горлышка этногенеза – рисунок 21):

● Тайвнь (Японская империя 1895-1945)

● (Южная) Корея (Японская империя: протекторат с 1905 -1945)

Для этих стран после поражения Японии характерно Кумовской капитализм (Чеболь – для южной кореи) и особые отношения в Тайване.

Рисунок 21 – Японская империя

Таким образом, понятно, что в одинаковых суловиях Япония, Корея и Тайвать показвают примерно одинаковые внешнеэкономические показатели.

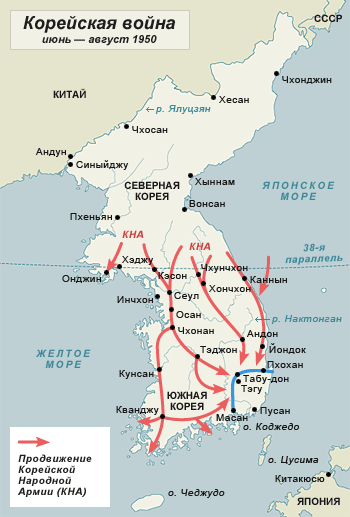

Механизм войны преобразует этнос. Участие Кореи во второй мировой (полная мобилизация была объявлена только 1945 году для коррейцев) и пляс Коррейская война (1950-1953) уничтожила достаточный процент рабочего класса. По данным статистики и психологическим исследованиям известно, что рабочий класс имеет в среднем более низкий уровень IQ. А в войне погибает именно эта («каста») часть структуры этноса. Таким образом в Ю. Кореи после войны средний класс пучил эволюционное преимущество (плюс см. выводы раздела «интеллект и онтогенез») в международной системе разделения труда. Произошло «заражение» мемами более сильной японской культуры корейского этноса, что после войны 1950-53 года дал эффект – рисунок 22.

Рисунок 22 – Этногенез Кореи

Засилье рабочеко класса приводит к инновационному конфликту (инерции развития): сдерживающие смену ценностных ориентиров и инерции технологической адаптированности. Происходит институциональное сдерживание развития [6] (сила трения – разница потенциалов скорости развития приспособленности к новым условиям по сравнению с другими более приспособленными). Следует отметить, что недостаток рабочего класса приводит к разложению этноса: явный пример Европа проблема миграции (проблема гастарбайтеров). Данные механимы вызваны процессами внутренних систем этноса подразумевающие симбиотическую специализацию «каст»: рабочий класс, средний класс, аристократию и т. д. Примечательно, этот же механизм приводит к процессам касающийся среднего класса (теория среднего класса): засилье среднего класса – бюрократии, недостаток среднего класса – к классическому капитализму (в социологическую лексику понятие «средний класс» вошло в 1920-е гг. Это было вызвано критикой марксистской концепции общественного устройства, согласно которой в капиталистическом мире царит поляризация, есть лишь два класса: буржуазия и пролетариат) и феодализму. В данной картине прослеживаются этапы исторического этногенеза – его внутренних структур (систем этноса – «кастовая» специализация – социальные слои). Отметим ещё, что её создание среднего класса стало возможным, в том числе, за счет вывода массовых и «грубых» производств в страны «третьего мира» (международное разделение труда) и, соответственно, перераспределения доходов от него в пользу стран «развитых» (теория среднего класса).

Интересен феномен «Чучхе» (система «опоры на свои силы») Северной Кореи – в данный момент КНДР -самый энергоэффективный этнос (население около 25 млн. человек). Северокоррейский сталинизм консервирует потенциал этноса.