- •1. О двух подходах.

- •2. Кинетическая теория газов.

- •1)Газовые законы

- •2) Элементарный частицы.

- •Ядерная физика — раздел физики, изучающий структуру и свойства атомных ядер, а также их столкновения (ядерные реакции).

- •2) Методика формирования физического понятия.

- •1. Научно-методический анализ и методика изучения раздела «атомная физика».

- •1. Методика изучения специальной теории относительности.

- •2. Молекулярно-кинетический смысл физического понятия «температура».

- •1. Методика изучения раздела «Основы термодинамики».

- •§1 Основные понятия атомной физики, изучаемые в общих и профильных школах

- •2. Задачи про массы молекул, размеры молекул и расстояния между молекулами

- •2. Система диалектич знаний

- •2. Задачи по вычислению расстояния между молекулами.

- •2. Система знаний методологии физики.

- •1. Кинетическая теория газов.

- •1. Квантовая физика по программе г.Я. Мякишева

- •2. Программа с углубленным изучением физики

- •3. Физика в самостоятельных исследованиях

В начале изложения нового материала напоминают о явлении радиоактивности, свидетельствующем о сложном строении ядра и нарушении представления о неизменности атомов. Сообщают об открытии в 1910 г. английским ученым Ф. Содди изотопов, наведшем на мысль о том, что ядро построено из частиц, относительная атомная масса которых равна единице, т.е. из протонов. В ходе рассказа вводят понятие «массовое число» А и напоминают принцип устройства масс-спектрографа.

Протонно-нейтронная модель ядра

Далее сообщают, что в 1932 году английский физик Д. Чедвик открыл новую элементарную частицу – нейтрон, незначительно отличающуюся от протона по массе и не имеющую электрический заряд, что позволило российскому физику Д.Д.Иваненко и независимо от него В.Гейзенбергу предложить протонно-нейтронную модель ядра: ядро атома состоит из протонов и нейтронов. При этом число протонов в ядре того или иного атома определяется порядковым номером Z элемента в периодической системе Менделеева, а число нейтронов равно разности между массовым числом А и числом протонов Z.

Структурные элементы ядра атома

Более подробно изучают свойства протонов и нейтронов – структурных элементов ядра атома. Следует отметить что протон – частица стабильная, а нейтрон – квазистабильная (среднее время жизни свободного нейтрона равно порядка 15 мин.) Неустойчивость нейтрона объясняют его большой по сравнению с протоном массой, из чего следует ожидать, что нейтрон будет распадаться на протон и электрон. Школьникам говорят, что действительно этот процесс происходит, но он сопровождается вылетом еще одной частицы, имеющей массу покоя, равную нулю и названной антинейтрино.

Познакомив учащихся с процессом образования нейтрона

![]() ,

,

необходимо рассказать о том, что хотя свободный протон – частица устойчивая, внутри ядра, заимствуя энергию у окружающих частиц, протон может распадаться на нейтрон и две другие частицы – позейтрон и нейтрино:

![]()

Рассматривая более подробно свойства протона и нейтрона, вводят современное представление о существовании лишь одной ядерной частицы - нуклона, находящегося в разных зарядовых состояниях: нейтральном (нейтрон) и заряженном (протон), что дает возможность объяснить механизм бета-распада.

Изучая опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц, учащихся надо ознакомить с такими характеристиками ядра, как заряд и размеры.

Обобщение знаний об элементарных частицах

Учащихся также знакомят со многими элементарными частицами: фотоном, электроном, протоном, нейтроном, нейтрино и т.д. На данном этапе обучения задача состоит прежде всего в том, чтобы повторить и обобщить сведения о свойствах уже изученных элементарных частицах. Обобщение можно провести по трем их свойствам: массе, электрическому заряду, и среднему времени жизни, т.к. другие характеристики элементарных частиц в средней школе не изучают.

Три вида элементарных частиц

К первому виду относят фотон – стабильную частицу, не имеющую ни массу покоя, ни электрического заряда. Фотон – квант электромагнитного взаимодействия.

Второй вид составляют легкие частицы – электрон и нейтрино.

Третий - тяжелые частицы: протон и нейтрон.

Другая классификация элементарных частиц

Первая группа - частицы, подобные нуклонам, способны к сильным взаимодействиям: пионы, мезоны, каоны, гипероны.

Вторую группу составляют частицы, их 6: электрон и электронное нейтрино, мюон и мюонное нейтрино, таон и таонное нейтрино.

Третья группа – переносчики взаимодействия, осуществляющие посредством обмена глюонами: гравитационное – с помощью гравитонов, и слабое взаимодействие с помощью промежуточных бозонов.

Одно из существенных свойств элементарных частиц – их способность к взаимным превращениям.

Античастицы

Античастицы обладают той же массой, что и соответствующие им частицы, равным, но противоположным по знаку зарядом. Первой античастицей был позитрон-двойник электрона, но имеет (+) заряд. Взаимодействие античастиц с частицами приводит к уничтожению и рождению новых частиц.

Например, взаимодействие электрона и позитрона приводит к рождению двух γ-квантов:

\

2) Методика формирования физического понятия.

1. Электрический заряд и электромагнитные взаимодействия.

Понятием электр зар овладевают постепенно по мере изучения электродин-ки.

Заряженная частица, заряженное тело – для обозначения физ-ой величины.

В базовом курсе учащиеся узнали о фунд-ом свойстве – о существовании зарядов двух типов, заряды одного знака отталкиваются, разные притягиваются.

Заряд всегда связан с носителем.

Школьники должны знать: вся современная физика приводит к выводу о существовании атома электричества – элемент заряда.

Учащиеся должны запомнить округлить значения элемент заряда и массы покая электрона e = 1,6 *10-19кл, m(e) = 9,1 * 10-31кг.

Методы измерения заряда, опыт Милликена, сила Лоренца.

Школы разясняют что электр заряд равен положительной и отрицательных частиц.

О взаимодействии зарядов. Для неподв. Заряж. Тел сила в взаимодействия определяется законом кулона.

В случае движущихся зарядов сила электромагнитного взаимодейтся существенно зависит от модуля и направления скорости.

Электромагнитные взаимодействия состоит из двух компонентов : электрический и магнитного. Лишь в отдельных случаях электромагнитное взаимодействие носит тока магнитного либо тока электрического характера.

Скорость тела зависит от системы отсчета то взаимодействие, его характера определяется системой отсчета.

Важно всегда подчеркивать: о взаимодействии м\у заряженными телами (частицами) осуществляется через поле.

Заряженные тела друг с другом не взаимодействуют

Билет №6

1. Научно-методический анализ и методика изучения раздела «атомная физика».

Атомная физика

Планетарная модель атома

Энергия атома

К

инетическая

энергия

инетическая

энергия

Потенциальная энергия

Знак (-) сила притяжения, а не отталкивания.

Полная энергия

Атомные спектры

Электрический разряд в трубке, содержащей водородный газ под низким давлением, позволяет обнаружить серию отчетливых линий – линейный спектр (серия Бальмера).

Если двухатомный газ азот , то спектр полосатый.

Лампа накаливания дает сплошной спектр.

Если белый свет через газ пропустить – то получим спектр поглощения.

2. СОСТАВ ЯДРА АТОМА

Планетарная модель атома

Ядро 10-14м

Атом 10-10м

Модель динамическая, иначе упало бы.

Действуют Кулоновские силы притяжения

Энергия атома

Кинетическая энергия

; ;

;Потенциальная энергия

Знак (-) сила притяжения, а не отталкивания.

Полная энергия

;

(-) система связанная

Противоречия

1. Заряженная частица, движущаяся с ускорением должна непрерывно излучать электромагнитную энергию

2 .

Частота излучения должна быть равна

частоте обращения частицы вокруг ядра.

.

Частота излучения должна быть равна

частоте обращения частицы вокруг ядра.

С огласно

с законами классической электродинамики:

энергия должна убывать, частота

возрастать и частица упадет на ядро

. Спектр оптический должен быть

непрерывным.

огласно

с законами классической электродинамики:

энергия должна убывать, частота

возрастать и частица упадет на ядро

. Спектр оптический должен быть

непрерывным.

Вывод

Планетарная модель не состоятельна!

Атомные спектры

Электрический разряд в трубке, содержащей водородный газ под низким давлением, позволяет обнаружить серию отчетливых линий – линейный спектр (серия Бальмера).

Е сли

двухатомный газ азот , то спектр

полосатый.

сли

двухатомный газ азот , то спектр

полосатый.

Лампа накаливания дает сплошной спектр.

Если белый свет через газ пропустить – то получим спектр поглощения.

Билет 7.

1. Опыты Резерфорда

В 1913 г. английский физик Резерфорд проделал классические опыты по рассеянию a-частиц тонкими слоями различных веществ. a-частицы, испускаемые радиоактивными веществами, являются подходящими пробными зарядами для исследования внутриатомных электрических полей. Они представляют собой полностью ионизированные атомы гелия, имеют положительный заряд, равный удвоенному элементарному заряду (q = 3.2·10-19 Кл), массу m = 6.67·10-27кг, обладают высокой энергией (а значит и скоростью), достаточной для проникновения в атомы вещества.

Результаты опытов Резерфорда:

1.большинство частиц проходит через атомы вещества. не рассеиваясь (как через "пустоту");

2.с увеличением угла рассеяния число отклонившихся от первоначального направления частиц резко уменьшается;

3.имеются отдельные частицы, отбрасываемые атомами назад, против их первоначального движения (как мяч от стенки).

Резерфорд вывел формулу, по которой можно рассчитать количество a-частиц, рассеянных под определенными углами. В эту формулу входит характеристический параметр "d ", являющийся поперечным размером образований, отклоняющих частицы.

Для совпадения расчетов с результатами опытов это параметр должен быть порядка 10-13 см. Атомы имеют диаметр 10-8 см, т.е. на пять порядков выше. Следовательно, в атоме имеется область занимающая ничтожно малую часть атома, которая и отклоняет частицы на большие углы вплоть до 1800.

Волны де Бройля

Для

частиц не очень высокой энергии,

движущихся со скоростью

![]() (скорости света), импульс равен

(скорости света), импульс равен

![]() (где — масса частицы), и

(где — масса частицы), и

![]() . Следовательно, длина волны де Бройля

тем меньше, чем больше масса частицы и

её скорость. Например, частице с массой

в 1 г, движущейся со скоростью 1 м/с,

соответствует волна де Бройля с

. Следовательно, длина волны де Бройля

тем меньше, чем больше масса частицы и

её скорость. Например, частице с массой

в 1 г, движущейся со скоростью 1 м/с,

соответствует волна де Бройля с

![]() м, что лежит за пределами доступной

наблюдению области. Поэтому волновые

свойства несущественны в механике

макроскопических тел. Для электронов

же с энергиями от 1 эВ до 10 000 эВ длина

волны де Бройля лежит в пределах от ~ 1

нм до 10−2 нм, то есть в интервале длин

волн рентгеновского излучения. Поэтому

волновые свойства электронов должны

проявляться, например, при их рассеянии

на тех же кристаллах, на которых

наблюдается дифракция рентгеновских

лучей.

м, что лежит за пределами доступной

наблюдению области. Поэтому волновые

свойства несущественны в механике

макроскопических тел. Для электронов

же с энергиями от 1 эВ до 10 000 эВ длина

волны де Бройля лежит в пределах от ~ 1

нм до 10−2 нм, то есть в интервале длин

волн рентгеновского излучения. Поэтому

волновые свойства электронов должны

проявляться, например, при их рассеянии

на тех же кристаллах, на которых

наблюдается дифракция рентгеновских

лучей.

Билет №8

1. Методика изучения специальной теории относительности.

Рассмотрим содержание уроков

На первом уроке кратко сообщаем учащимся впервые сформулированные Ньютоном научные представления о пространстве и времени: “Пространство - это вместилище всего бытия, время характеризует длительность процессов и течет безотносительно к чему бы то ни было”. Ньютон считал, что в таких пространстве и времени возможны абсолютные движение и покой. Однако, обнаружить последние, наблюдая лишь механические явления в различных инерциальных системах отсчета (ИСО), нельзя. Это следовало из анализа большого числа наблюдений, позволивших Галилею сформулировать классический принцип относительности: невозможно, наблюдая механические явления внутри ИСО, обнаружить, движется она или покоится. Иначе содержание принципа относительности Галилея выражается так: во всех ИСО все механические процессы при одних и тех же условиях протекают одинаково, т.е. в них законы механики одинаковы. Из этого принципа следует, что механическое движение или покой относительны: тело покоящееся (движущееся) в одной ИСО, в другой может двигаться (покоится).

Второй урок является центральным для всей темы. На нем формулируются два постулата СТО, на основе которых затем строятся новые представления о пространстве, времени и движении.

2. Молекулярно-кинетический смысл физического понятия «температура».

Статистический смысл понятия температуры

Кинетические энергии молекул всех тел системы выравниваются. Следовательно, с точки зрения молекулярно-кинетической теории, температура является мерой средней кинетической энергии хаотического движения молекул.

Способы измерения температуры

Эмпирическая шкала Цельсия:

Предположения: а) объем линейно зависит от температуры; б) разность температур таяния льда и кипения воды составляет 100; в) температура таяния льда равна 0.

Ртутный термометр опускают сначала в тающий лед, а затем в кипящую воду и, исходя из сделанных предположений, записывают t.

Для произвольного изменения температуры от 0 до t можно записать t ~ изменению V, где V - объем термометрического тела при температуре t.

Далее решаем систему уравнений.

На самом деле зависимость t от V не линейная.

Молекулярно-кинетический смысл температуры

(В общеобразовательной школе не дается)

Для раскрытия молекулярно - кинетического смысла температуры нужна другая шкала температур.

О термодинамической шкале температур

Т/д шкала может быть понята лишь после изучения второго закона термодинамики и теоремы Карно, и на общеобразовательном уровне этот материал не изучают. С другой стороны, в школе различие между газовой и термодинамической шкалами можно и не делать, так как они совпадают. Поэтому учащимся можно лишь сказать, что на основе принципов термодинамики была сконструирована абсолютная термодинамическая шкала

Методика введения мол-кин смысла температуры

Берем поршень, разделенный стенкой

Рассматривается столкновение 1 молекулы первого газа. В состоянии теплового равновесия средняя кинетическая энергия всех молекул Еср. равны, т.о. обладают основным свойством температуры.

Q=2/3Епоступат.дв.; Тогда Q=kT; где k-пост.Больцмана

Билет №9

1. Методика изучения раздела «Основы термодинамики».

Термодинамический способ трактовки внутренней энергии

Под внутренней энергией тела в термодинамике понимают энергию, зависящую только от его внутреннего состояния и не связанную с движением относительно других тел.

Внутренняя энергия является однозначной функцией состояния тела, которое определяется рядом параметров (давление, объем, температура). Это означает, что в каждом состоянии тело (или система) обладает лишь одним значением внутренней энергии.

Иллюстрация на примере следующего рассуждения: если бы одному и тому же состоянию соответствовали два значения внутренней энергии, то можно было бы отнять от системы разность энергий, а состояние бы ее не изменилось. Такая система могла бы служить источником энергии, не претерпевая никаких изменений, что противоречит первому закону термодинамики (закону сохранения энергии).

Следовательно, изменение внутренней энергии системы при переходе из одного состояния в другое не зависит от этого перехода, т.е. внутренняя энергия является функцией состояния системы, а не функцией процесса.

Молекулярно-кинетическая трактовка внутренней энергии

В современной физике под внутренней энергией понимают сумму энергии хаотического движения и взаимодействия молекул и энергии движения и взаимодействия частиц, составляющих молекулы (энергия колебательного движения частиц, энергия электронных оболочек атомов, внутриядерная энергия и т.д.). Поскольку в термодинамике изучают тепловые процессы, происходящие при не слишком высоких температурах, изменение внутренней энергии происходит лишь за счет изменения двух первых ее составляющих. Поэтому при рассмотрении тепловых явлений под внутренней энергией можно понимать сумму кинетической энергии хаотического движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия:

Внутренняя энергия может изменяться под действием каких-либо внешних факторов: либо при совершении работы, либо в процессе теплопередачи. В первом случае мерой изменения внутренней энергии является работа, во втором – количество переданной теплоты. Работа, так же как и количество теплоты, зависит не только от конечного и начального состояний системы, но и от того, при каком процессе происходило изменение состояния. Количество теплоты и работа характеризуют процесс изменения состояния и не являются функциями состояния.

Изучение термодинамики начинают с понятия – внутренняя энергия. Дают определение с точки зрения молекулярно-кинетической теории, где внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул относительно центра масс тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом. Отмечают, что внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры. Используя первый закон термодинамики, показывают, как изменяется внутренняя энергия идеального газа при различных изопроцессах, и объясняют характер этого изменения с молекулярно-кинетической точки зрения.

С понятиями количество теплоты и работа, учащиеся знакомы из базового курса физики, поэтому в старших классах этот материал лишь повторяют.

Выводят формулу для работы, где она равна изменению внутренней энергии. Количество теплоты определяют как количественную меру изменения внутренней энергии при теплообмене.

Работа идеальной тепловой машины Карно

Рабочим телом является идеальный газ.

При расширении газа во время его контакта с нагревателем температуру поддерживают постоянной.

Во время сжатия и контакта с холодильником температура также постоянна, следовательно, расширение и сжатие происходят изотермически.

Но если температура расширения больше температуры сжатия, то необходимо воспроизвести процессы, при которых температура меняется. В принципе это осуществимо при изобарном, изохорном или адиабатном процессах. Наиболее целесообразно является адиабатный процесс, так как именно это условие является условием максимальной работы (графики адиабаты).

Полезная работа численно равна площади заштрихованной фигуры.

Коэффициенте полезного действия теплового двигателя

![]()

Повышение КПД тепловых двигателей связано с повышением температуры нагревателя и понижением температуры холодильника.

В настоящее время температурные границы рабочего тела составляют 303-853 К. КПД идеальной машины, работающий по циклу Карно, при таких значениях равен 65%. Однако с учетом потерь КПД примерно равен 40%.

Необходимо, чтобы школьники поняли принципиальное отличие решения задачи повышения КПД тепловых двигателей от решения этой же задачи применительно к механическим и электрическим двигателям. КПД последних стремятся приблизить к 100%, а КПД тепловых двигателей к КПД идеальной машины Карно, работающей при тех же температурах холодильника и нагревателя.

2.

Ядерный реактор

Ядерный реактор, устройство, в котором осуществляется управляемая ядерная цепная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Первый Я. р. построен в декабре 1942 в США под руководством Э. Ферми. В Европе первый Я. р. пущен в декабре 1946 в Москве под руководством И. В. Курчатова. К 1978 в мире работало уже около тысячи Я. р. различных типов. Составными частями любого Я. р. являются: активная зона с ядерным топливом, обычно окруженная отражателем нейтронов, теплоноситель, система регулирования цепной реакции, радиационная защита, система дистанционного управления (рис. 1). Основной характеристикой Я. р. является его мощность. Мощность в 1 Мет соответствует цепной реакции, в которой происходит 3·1016 актов деления в 1 сек.

В активной зоне Я. р. находится ядерное топливо, протекает цепная реакция ядерного деления и выделяется энергия. Состояние Я. р. характеризуется эффективным коэффициентом Кэф размножения нейтронов или реактивностью r:

r = (К¥ — 1)/Кэф.

Если Кэф > 1, то цепная реакция нарастает во времени, Я. р. находится в надкритичном состоянии и его реактивность r > 0; если Кэф < 1, то реакция затухает, реактор — подкритичен, r < 0; при К¥= 1, r = 0 реактор находится в критическом состоянии, идёт стационарный процесс и число делений постоянно во времени. Для инициирования цепной реакции при пуске Я. р. в активную зону обычно вносят источник нейтронов (смесь Ra и Be, 252Cf и др.), хотя это и не обязательно, т. к. спонтанное деление ядер урана и космические лучи дают достаточное число начальных нейтронов для развития цепной реакции при Кэф> 1.

В качестве делящегося вещества в большинстве Я. р. применяют 235U. Если активная зона, кроме ядерного топлива (природный или обогащенный уран), содержит замедлитель нейтронов (графит, вода и другие вещества, содержащие лёгкие ядра, см. Замедление нейтронов), то основная часть делений происходит под действием тепловых нейтронов (тепловой реактор). В Я. р. на тепловых нейтронах может быть использован природный уран, не обогащенный 235U (такими были первые Я. р.). Если замедлителя в активной зоне нет, то основная часть делений вызывается быстрыми нейтронами с энергией xn > 10 кэв (быстрый реактор). Возможны также реакторы на промежуточных нейтронах с энергией 1—1000 эв.

По конструкции Я. р. делятся на гетерогенные реакторы, в которых ядерное топливо распределено в активной зоне дискретно в виде блоков, между которыми находится замедлитель нейтронов (рис. 2), и гомогенные реакторы, в которых ядерное топливо и замедлитель представляют однородную смесь (раствор или суспензия). Блоки с ядерным топливом в гетерогенном Я. р., называются тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ'ами), образуют правильную решётку; объём, приходящийся на один ТВЭЛ, называется ячейкой. По характеру использования Я. р. делятся на энергетические реакторы и исследовательские реакторы. Часто один Я. р. выполняет несколько функций (см. Двухцелевой реактор).

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР

Ядра атомов представляют собой сильно связанные системы из большого числа нуклонов.

Для полного расщепления ядра на составные части и удаление их на большие расстояния друг от друга необходимо затратить определенную работу А.

Энергией связи называют энергию, равную работе, которую надо совершить, чтобы расщепить ядро на свободные нуклоны.

Е связи = - А

По закону сохранения энергия связи одновременно равна энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных свободных нуклонов.

Удельная энергия связи - это энергия связи, приходящаяся на один нуклон.

Если не считать самых легких ядер, удельная энергия связи примерно постоянна и равна 8 МэВ/нуклон. Максимальную удельную энергию связи (8,6МэВ/нуклон) имеют элементы с массовыми числами от 50 до 60. Ядра этих элементов наиболее устойчивы.

По мере перегрузки ядер нейтронами удельная энергия связи убывает.

Для элементов в конце таблицы Менделеева она равна 7,6 МэВ/нуклон (например для урана).

Ядерные силы

Ядерные силы, силы, удерживающие нуклоны (протоны и нейтроны) в ядре. Обусловливают самые интенсивные из всех известных в физике взаимодействий. Я. с. являются короткодействующими (радиус их действия ~ 10-13 см

Билет №10

Методика изучения ядерной физики в школе.

Ядерная физика занимает особое место в разделе «Квантовая физика». Специфика изучения этой темы состоит в сложности понятийного аппарата, предполагающего наличие определенных навыков абстрагирования, трудностях при визуализации процессов микромира и экспериментов, - наличии большого объема фактического материала.

Явление радиоактивности, взаимодействие радиоактивных излучений с веществом, рассматривается на качественном уровне. Между тем, объяснение свойств атомных ядер и предсказание их поведения, которое носит вероятностный характер, ^ основано на теоретических представлениях, построенных на математических моделях. Углубленная подготовка учащихся классов физико-математического профиля по физике и математике позволяет включить в содержание учебного материала математический аппарат физических теорий. Такое углубление учебного материала позволит сохранить связь и непрерывность процесса формирования понятий ядерной физики в дальнейшем вузовском образовании.

Обобщение знаний об элементарных частицах

Учащихся также знакомят со многими элементарными частицами: фотоном, электроном, протоном, нейтроном, нейтрино и т.д. На данном этапе обучения задача состоит прежде всего в том, чтобы повторить и обобщить сведения о свойствах уже изученных элементарных частицах. Обобщение можно провести по трем их свойствам: массе, электрическому заряду, и среднему времени жизни, т.к. другие характеристики элементарных частиц в средней школе не изучают.

Три вида элементарных частиц

К первому виду относят фотон – стабильную частицу, не имеющую ни массу покоя, ни электрического заряда. Фотон – квант электромагнитного взаимодействия.

Второй вид составляют легкие частицы – электрон и нейтрино.

Третий - тяжелые частицы: протон и нейтрон.

Другая классификация элементарных частиц

Первая группа - частицы, подобные нуклонам, способны к сильным взаимодействиям: пионы, мезоны, каоны, гипероны.

Вторую группу составляют частицы, их 6: электрон и электронное нейтрино, мюон и мюонное нейтрино, таон и таонное нейтрино.

Третья группа – переносчики взаимодействия, осуществляющие посредством обмена глюонами: гравитационное – с помощью гравитонов, и слабое взаимодействие с помощью промежуточных бозонов.

Одно из существенных свойств элементарных частиц – их способность к взаимным превращениям.

Античастицы

Античастицы обладают той же массой, что и соответствующие им частицы, равным, но противоположным по знаку зарядом. Первой античастицей был позитрон-двойник электрона, но имеет (+) заряд. Взаимодействие античастиц с частицами приводит к уничтожению и рождению новых частиц.

Например, взаимодействие электрона и позитрона приводит к рождению двух γ-квантов:

Обобщающие лекции по физике.

Обобщающий урок – это целостная система состав и структура компонентов которой отличаются от всех других видов и типов уроков. В чем же наиболее существенные отличия?

Целью обобщающего урока является обобщение знаний учащихся.

Обобщение, систематизация физического знания одновременно способствуют осознанию учащимися методологических знаний, понимаю логики процесса познания.

Углубление приобретенных ранее знаний.

Идея структурирования элементов физического знания является основной методической идеей разработки содержания обобщающего урока физики.

Билет №11

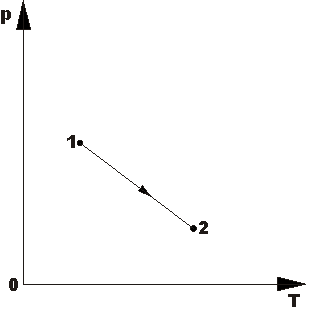

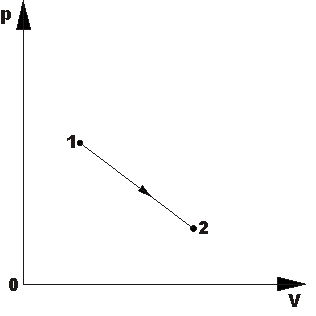

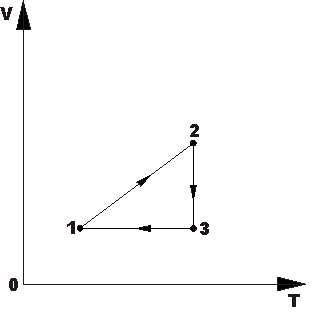

Применение графического метода при изучении газовых законов.

Достоинства графического метода

+ способствует пониманию физических явлений,

+нагляднее раскрывает связь и обусловленность физических явлений друг от друга,

+помогает осмыслять характер протекания таких процессов, которые на данном уровне математического развития учащихся не могут быть представлены в виде аналитического выражения функциональной зависимости.

Лучше методически, целенаправленно и последовательно использовать одинаковые приемы графических изображений по мере изучения учебного материала, либо обращаться к одному и тому же графику при анализе новых физических ситуаций.

Полезно изобразить семейства изотерм, изобар и изохор в координатных осях: V, p; T, V; T, p.

Далее следует решить ряд графических задач. Они могут быть разделены на два типа:

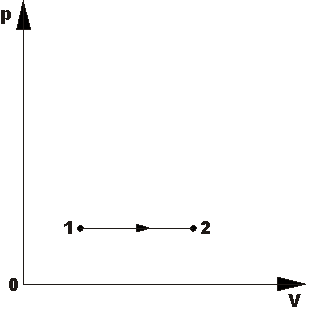

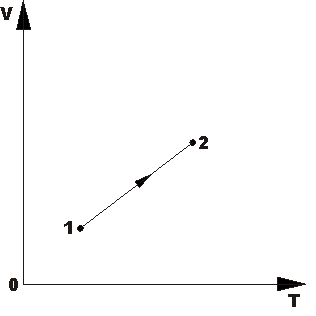

дано изображение процесса. Требуется определить, как изменялись во время процесса температура (рис. 3), давление (рис. 4), объем (рис. 5);

по изображению процесса газа в одних координатных осях изобразить этот же процесс в других координатных осях.

Приведем примеры: Задача 1 Процесс, происходящий с газом, изображен на плоскости p, V (рис. 6). Изобразить этот же процесс в координатных осях T, V и T, p.

Задача 2. Точки 1 и 2 лежат на одной изотерме (рис. 7). Начертить схематично график процесса в T, V – координатных осях.

Задача 3. Дан циклический процесс (рис. 8). Изобразить его в V, p – координатных осях.

рис.3

рис.3

рис.4

рис.4 рис.5

рис.6

рис.5

рис.6 рис.7

рис.7 рис.8

рис.8

2. Задачи по вычислению размеров молекул.

Пример 1. Школьник m = 60 кг, ρшк ~ ρводы,

вдох – выдох.

V = 60/1000 = 0,06 куб.м.

d- глубина

h - высота

Если школьник имеет форму куба,

то ребро куба равно h= ³√0,06 = 0,4м.

Пусть ширина S = h/4 , а глубина d = h/12 ,

тогда V = h/4 ∙ h/12 ∙ h; h = 1,5 м.

Для m = 100 кг – расстояние будет равно h = 1,7 – 1,8 м

Пример2. Молекулы жидкой воды.

1 моль воды имет массу m = 18г.;

объем 18 см³ = 18 ∙ 10 ˉ6 м³. ,

тогда V = 18 ∙ 10ˉ6 / 6 ∙ 10²³ = 3 ∙ 10-29 м3

Если молекула – кубик, то d = ³√V = 3 ∙ 10 -10 м.

Билет №12

1 начало термодинамики

Вводится понятие количества теплоты.

На опытах устанавливается эквивалентность теплоты и работы.

Делается вывод о том, что количество теплоты, как и работа, является мерой изменения энергии системы.

Далее формируется понятие внутренней энергии, обращая внимание на то, что изменения в состоянии системы при теплообмене не связаны с макроскопическими перемещениями.

Понимание внутренней энергии без обращения к молекулярной теории оставалось бы формальным. Поэтому выясняется (с опорой на курс физики 7 класса) смысл изучаемого понятия, исходя из молекулярных представлений.

Выясняется зависимость внутренней энергии от объема и температуры тела. На данном уровне развития учащихся это делается качественно. На опытах демонстрируется превращение механической энергии во внутреннюю и обратный переход.

Далее устанавливается связь изменения внутренней энергии с совершаемой работой и количеством переданной теплоты. Это - первый закон термодинамики. Этот закон сохранения энергии, распространяющийся на тепловые и механические процессы. Поэтому дается как обобщение.

Логика введение понятий количества теплоты и внутренней энергии приводит к записи этого закона в виде:

![]()

Методика формирования новых знаний на уроках физики.

Система физических знаний и уровни их усвоения

Из анализа структуры содержания разделов курса физики можно выделить систему физических знаний. Это элементы знаний (явления и факты, понятия и величины, модели, идеальные объекты, законы, методика измерений, практически важные вопросы).

Основные понятия механики:

1. Материальная точка, 2. Физическое тело, 3. Пространство, 4. Время, 5. Механическое движение (образована от траектории и пути), 6. Скорость (равномерное движение, неравн движ, средняя скорость, ускорение – Амех= FS), 7. Сила как мера взаимодействия тела (сила тяготения, упругости, трения, покоя, тяжести, вес тела, невесомость, сила, как векторная величина, давление, атомное давление – Р=А/t, Энергия - потенциальная, кинетическая), 8. Инерция – явления сохранения v при отсутствии действия других тел, 9. Масса (плотность вещества).

Алгоритм формирования физического понятия: 1. выделение существенных признаков, 2. синтезирование существенных признаков в определении, 3. уточнение признаков понятия (сущ, несущ), 4. выявление общих и особенных признаков понятия и сравнение сходных понятий, 5. установление связи и отношений данного понятия с др, 6. применение понятия в решении познават задач, 7. классификация и систематизация понятий.

Билет №13

2-е начало термодинамики.

При изучении принципов работы тепловых двигателей прежде всего вводят понятие необратимости и формируют представление о втором законе термодинамики.

1). Понятие необратимости раскрывают с помощью примеров:

рассматривают абсолютно упругий удар, как пример обратимого явления, уточнив, что такой удар является идеализацией;

явления пластической деформации, диффузии и другие.

2). Вводят понятие необратимого процесса как такого, обратный которому самопроизвольно протекать не может.

3) Подводят учащихся к формулировке второго закона термодинамики: осуществить обратный процесс можно только в том случае, если он будет являться частью другого процесса, связанного с затратами энергии. Например, можно восстановить форму тела при пластической деформации, но для этого необходимы внешние силы и затраты энергии.

2. Элективные курсы по физике, их функции и значение.

Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе профильного обучения на старшей ступени школы. В отличие от факультативных курсов, существующих ныне в школе, элективные курсы - обязательны для старшеклассников.

Элективные же курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они по существу и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. Элективные курсы как бы «компенсируют» во многом достаточно ограниченные возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. Эта роль элективных курсов в системе профильного обучения определяет широкий спектр их функций и задач.

По назначению можно выделить несколько типов элективных курсов. Одни из них могут являться как бы «надстройкой» профильных курсов и обеспечить для наиболее способных школьников повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета. Другие элективы должны обеспечить межпредметные связи и дать возможность изучать смежные учебные предметы на профильном уровне. Примером таких элективных курсов могут служить курсы: «Математическая статистика» для школьников, выбравших экономический профиль, «Компьютерная графика» для индустриально-технологического профиля или «История искусств» для гуманитарного профиля. Третий тип элективных курсов поможет школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один из учебных предметов изучается на базовом уровне, подготовится к сдаче ЕГЭ по этому предмету на повышенном уровне. Еще один тип элективных курсов может быть ориентирован на приобретение школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда.

Билет №14

1. Для средней школы тема «Элементы специальной теории относительности» сравнительно новая. Выводы специальной теории относительности (СТО) ныне не стали менее парадоксальными. Однако, как это было замечено Н. Бором, физические идеи со временем «приручаются», становятся более привычными и введение их в школьные программы не кажется делом столь уж невозможным. В последние десятилетия выводы специальной теории относительности стали широко использовать в практике для расчета энергетического выхода ядерных реакций, при проектировании и создании мощных ускорителей частиц, например синхрофазотрона. Теория, имеющая столь важное значение в практике, заслуживает изучения в средней школе. Кроме того, изучение СТО необходимо в целях формирования научного мировоззрения школьников. Программа средней школы предлагает ознакомить учащихся с принципом относительности Эйнштейна, дать представление о скорости света в вакууме как предельной скорости передачи сигнала, изучить релятивистский закон сложения скоростей, зависимость массы от скорости, взаимосвязь массы и энергии.

2. Экологические проблемы выдвигают не-

обходимость формирования у подрастающе-

го поколения экологической культуры, эколо-

гического сознания и экологических знаний,

так как решение этих проблем в значитель-

ной степени зависит от того, насколько свое-

временно молодежь овладевает знаниями по

охране природы, насколько быстро эти зна-

ния станут побудительными мотивами ее по-

вседневных действий.

Поэтому воспитание молодежи в духе

бережного отношения к природе, экологиче-

ское образование должны стать неотъемле-

мыми компонентами учебного процесса.

Особая роль в закладывании основ эко-

логического образования принадлежим шко-

ле. Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании» ставит перед современной школой

задачу всестороннего и гармонического раз-

вития личности, которая в условиях глобаль-

ного экологического кризиса Должна обла-

дать систематизированными знаниями об

окружающей среде, умениями и навыками

природоохранной деятельности и общей эко-

логической культурой. Научные знания, про-

никая все глубже в тайны живой и неживой

природы, все полнее отражая естественнои-

сторические и социальные закономерности,

создают неограниченные возможности ис-

пользования источников энергии, природных

запасов сырья, химического синтеза, молеку-

лярно-генетического конструирования, произ-

водства электронно-оптических систем памя-

ти и управления для удовлетворения расту-

щих потребностей людей.

Экологические знания необходимы для

совершенствования самого учебно-воспита-

тельного процесса: для формирования цело-

стной картины мира; для формирования

представлений о взаимодействии общества и

природы в условиях НТП; для глубокого и

прочного усвоения программного материала;

для полноценной политехнической подготов-

ки учащихся и их профессиональной ориен-

тации

Билет №15

1. Особенности изучения атомной физики в школьном курсе

§1 Основные понятия атомной физики, изучаемые в общих и профильных школах

При определении содержания и методов изучения данного раздела необходимо руководствоваться такими основными факторами, как научной значимостью отобранного для изучения материала и важностью его практических приложений.

В процессе изучения атомной физики рассматриваются такие понятия как строение атома, протон, нейтрон, электрон, состав ядра атома, радиоактивность, деление ядер и многие другие понятия в зависимости от профиля школы. Все эти вопросы имеют очень большое значение, так как на их основе создаётся у учеников расширенное мировоззрение об окружающем нас мире.

По государственному общеобразовательному стандарту минимальный уровень усвоение знаний по атомной физике для базовых и профильных школ разделяют следующим образом:

Стандарт полного базового образования

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.

Стандарт полного профильного образования

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.

Разница требований к выпускникам довольно ощутимая. В профильный минимум были включены такие темы как:

-Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц;

-Дифракция электронов;

-Соотношение неопределенностей Гейзенберга;

-Нуклонная модель ядра ;

-Ядерные спектры;

-Термоядерный синтез;

-Дозиметрия.

Однако многие учебники физики для базовых школ включают в себя некоторые вопросы для более углубленного изучения.

Например:

В.А.Касьянов “Физика 11 класс” включает в себя понятия по атомной физике:

Строение атома. Постулаты Бора. Лазер. Состав атомного ядра. Энергия связи. Синтез и деление ядер. Радиоактивность. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Такие учебники повышают уровень знаний учащихся базовых школ.

2. Система физических знаний и уровни их усвоения

Из анализа структуры содержания разделов курса физики можно выделить систему физических знаний. Это элементы знаний (явления и факты, понятия и величины, модели, идеальные объекты, законы, методика измерений, практически важные вопросы).

Основные понятия механики:

1. Материальная точка, 2. Физическое тело, 3. Пространство, 4. Время, 5. Механическое движение (образована от траектории и пути), 6. Скорость (равномерное движение, неравн движ, средняя скорость, ускорение – Амех= FS), 7. Сила как мера взаимодействия тела (сила тяготения, упругости, трения, покоя, тяжести, вес тела, невесомость, сила, как векторная величина, давление, атомное давление – Р=А/t, Энергия - потенциальная, кинетическая), 8. Инерция – явления сохранения v при отсутствии действия других тел, 9. Масса (плотность вещества).

Алгоритм формирования физического понятия: 1. выделение существенных признаков, 2. синтезирование существенных признаков в определении, 3. уточнение признаков понятия (сущ, несущ), 4. выявление общих и особенных признаков понятия и сравнение сходных понятий, 5. установление связи и отношений данного понятия с др, 6. применение понятия в решении познават задач, 7. классификация и систематизация понятий.

Билет №16

1. АТОМНОГО ЯДРА СТРОЕНИЕ. Ядро представляет собой центральную часть атома (см. также АТОМА СТРОЕНИЕ). В нем сосредоточены положительный электрический заряд и основная часть массы атома; по сравнению с радиусом электронных орбит размеры ядра чрезвычайно малы: 10–15–10–14 м. Ядра всех атомов состоят из протонов и нейтронов, имеющих почти одинаковую массу, но лишь протон несет электрический заряд. Полное число протонов называется атомным номером Z атома, который совпадает с числом электронов в нейтральном атоме. Ядерные частицы (протоны и нейтроны), называемые нуклонами, удерживаются вместе очень большими силами; по своей природе эти силы не могут быть ни электрическими, ни гравитационными, а по величине они на много порядков превышают силы, связывающие электроны с ядром.

Первое представление об истинных размерах ядра давали опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц в тонких металлических фольгах. Частицы глубоко проникали сквозь электронные оболочки и отклонялись, приближаясь к заряженному ядру. Эти опыты явно свидетельствовали о малых размерах центрального ядра и указали на способ определения ядерного заряда. Резерфорд установил, что альфа-частицы приближаются к центру положительного заряда на расстояние примерно 10–14 м, а это позволило ему сделать вывод, что таков максимально возможный радиус ядра.

На основе таких предположений Бор построил свою квантовую теорию атома, успешно объяснившую дискретные спектральные линии, фотоэффект, рентгеновское излучение и периодическую систему элементов. Однако в теории Бора ядро рассматривалось как положительный точечный заряд.

Ядра большинства атомов оказались не только очень малы – на них никак не действовали такие средства возбуждения оптических явлений, как дуговой искровой разряд, пламя и т.п. Указанием на наличие некой внутренней структуры ядра явилось открытие в 1896 А.Беккерелем радиоактивности. Оказалось, что уран, а затем и радий, полоний, радон и т.п. испускают не только коротковолновое электромагнитное излучение, рентгеновское излучение и электроны (бета-лучи), но и более тяжелые частицы (альфа-лучи), а они могли исходить лишь из массивной части атома. Резерфорд использовал альфа-частицы радия в своих опытах по рассеянию, которые послужили основой формирования представлений о ядерном атоме. (В то время было известно, что альфа-частицы – это атомы гелия, лишенные своих электронов; но на вопрос – почему некоторые тяжелые атомы спонтанно испускают их, ответа еще не было, как не было и точного представления о размерах ядра.)

Размеры и форма ядра. Впервые размеры ядра правильно оценил Резерфорд, использовав для этой цели рассеяние альфа-частиц. Его первые эксперименты показали, что размеры заряженной части ядра – порядка 10–14 м. Более поздние и более точные эксперименты позволили установить, что радиус ядра приблизительно пропорционален А1/3 и, следовательно, плотность ядерного вещества почти постоянна. (Она колоссальна: 100 000 т/мм3.)

С открытием нейтрона стало ясно, что он представляет собой идеальное средство исследования ядра, поскольку нейтральные частицы, проходя на значительном удалении от ядра, не испытывают отклонения под действием заряда ядра. Другими словами, нейтрон сталкивается с ядром, если расстояние между их центрами оказывается меньше суммы их радиусов, а в противном случае не отклоняется. Опыты по рассеянию пучка нейтронов показали, что радиус ядра (в предположении сферической формы) равен:

R = r0A1/3,

где

r0 1,410–15 м.

Таким образом, радиус ядра урана-238 равен 8,510–15 м. Полученное значение соответствует радиусу действия ядерных сил; оно характеризует расстояние от центра ядра, на котором внешний нейтральный нуклон начинает впервые «ощущать» его воздействие. Такая величина радиуса ядра сравнима с расстоянием от центра ядер, на котором происходит рассеяние альфа-частиц и протонов.

Рассеяние альфа-частиц, протонов и нейтронов на ядрах обусловлено действием ядерных сил; следовательно, такие измерения радиусов ядер дают оценку радиуса действия ядерных сил. Взаимодействие же электронов с ядрами почти полностью определяется электрическими силами. Поэтому рассеяние электронов можно использовать для изучения формы распределения заряда в ядре. Эксперименты с электронами очень высоких энергий, проведенные Р.Хофстедтером в Станфордском университете, дали детальную информацию о распределении положительного заряда по радиусу ядра. На рис. 6 представлено угловое распределение рассеянных ядрами золота электронов с энергией 154 МэВ. Верхняя кривая характеризует угловое распределение, рассчитанное в предположении, что положительный заряд сконцентрирован в точке; очевидно, что экспериментальные данные этому предположению не соответствуют. Гораздо лучшее согласие достигается в предположении о равномерном распределении протонов по объему ядра (нижняя кривая). Однако «радиус заряда» оказывается примерно на 20% меньше радиуса «ядерных сил», полученного на основе данных по рассеянию нейтронов. Это может означать, что распределение протонов в ядре отличается от распределения нейтронов.

2. Система формально-логических знаний.

Понятие. Категории: Понятие, мышление, объем и содержания понятия, отношение между понятиями, определение, классификация, операционная определение. Законы и принципы: Правило построения операционных и классических определений.

Суждение. Категория: Суждение, простые суждения, сложные суждения. Законы и принципы: Правило построения простых суждений разных типов.

Умозаключения. Категория: Умозаключения, рассуждения, индукция, дедукция, причинно-следственные заключения. Законы и принципы: Правила построения дедукции, индуктивности, причинно-следственной умозаключений.

Билет №17.

1. Особенности методики изучения квантовой физики

Особенности методики изучения данного раздела определяются местом этого раздела в школьном курсе физики и спецификой изучаемого в нем материала. Рассмотрим влияние каждого из эшх факторов отдельно.

Квантовую физику изучают в конце школьного курса физики, причем изучают на количественном уровне впервые. Нигде на протяжении всего школьного курса физики учащиеся практически не встречались с дуализмом свойств частиц, вещества и поля, с дискретностью энергии, со свойствами ядра атома, с элементарными частицами. Лишь о строении атома и его ядра школьники получили самые первоначальные представления в базовом курсе физики и более полные - в курсе химии. Ото обстоятельство требует от учителя так построить учебный процесс, чтобы при изучении материала добиваться глубокого и прочного усвоения его учащимися. Необходима продуманная работа по закреплению и применению изучаемого материала при решении задач, выполнении лабораторных работ, работе с дидактическим материалом и т.д. Пониманию и усвоению раздела способствуют оценочные расчеты, например, длин волн де Бройля, связанных с различными объектами, размера ядра, его плотности, энергии связи и т.п. Ныне, когда школы оснащены микрокалькуляторами и ЭВМ, эти расчеты не занимают много времени, а их результаты часто обладают большой убедительностью.

Для повышения качества усвоения материала очень важно опираться на ранее полученные знания. Например, при изучении правил смещения при радиоактивном распаде и при изучении ядерных реакций необходимо широко опираться на законы сохранения массы и заряда. Перед изучением строения атома целесообразно повторить понятие центростремительного ускорения, законы Ньютона, закон Кулона, а также те сведения о строении атома, которые учащиеся получили в базовом курсе физики и при изучении химии.

Особенность содержания квантовой физики также накладывает отпечаток на методику се изучения. В этом разделе учащихся знакомят со своеобразием свойств и закономерностей микромира, которые противоречат многим представлениям классической физики. От школьников для его усвоения требуется не просто высокий уровень абстрактного мышления, но и диалектическое мышление. Противоречия волна - частица, дискретность - непрерывность рассматривают с позиций диалектического материализма. Поэтому при изучении этого раздела учителю важно опираться на те философские знания, которые имеют учащиеся, чаще напоминать им, что метафизическому противопоставлению (либо да, либо нет) диалектика противопоставляет утверждение: и да, и нет (в одних конкретных условиях - да, в других - нет). Поэтому нет ничего удивительного в том, что свет в одних условиях (интерференция, дифракция) ведет себя как волна

2. Задачи про массы молекул, размеры молекул и расстояния между молекулами

Задача про массы молекул

Масса молекулы находится как масса одного моля/число молекул в моле.

Например, для H2O :

m=0,018/(6 ∙ 10²³) = 3 ∙ 10ˉ²³ кг

Задача про размеры молекул

Пример 1. Школьник m = 60 кг, ρшк ~ ρводы,

вдох – выдох.

V = 60/1000 = 0,06 куб.м.

d- глубина

h - высота

Если школьник имеет форму куба,

то ребро куба равно h= ³√0,06 = 0,4м.

Пусть ширина S = h/4 , а глубина d = h/12 ,

тогда V = h/4 ∙ h/12 ∙ h; h = 1,5 м.

Для m = 100 кг – расстояние будет равно h = 1,7 – 1,8 м

Пример 2 .

Молекулы жидкой воды.

1 моль воды имет массу m = 18г.;

объем 18 см³ = 18 ∙ 10 ˉ6 м³. ,

тогда V = 18 ∙ 10ˉ6 / 6 ∙ 10²³ = 3 ∙ 10-29 м3

Если молекула – кубик, то d = ³√V = 3 ∙ 10 -10 м.

Задача про расстояние между молекулами

Азот при давлении 1 атм. и Т = 300 К.

Объем 1 молекулы: V = R∙ T / P ∙ NA = 8,3 ∙ 300 / 105 ∙ 6 ∙ 1023 = 4 ∙ 10-26 м3

d = ³√V = 3 ∙ 10-9 м.

Ответ: Газ разряженный. Сами молекулы занимают объем ~ 1/1000 часть сосуда.

Вывод уравнения состояния идеального газа

Уравнение состояния идеального газа

можно вывести, решая задачу:

Задана порция газа при Т1 и Р1, который занимает объем V1.

Пусть новый объем газа V2 .

Вопрос: При какой Т2 газа будет создано давление Р2?

Решение:

1 этап: V – const, нагреем газ до Тх (или охладим),

тогда Р1/Р2 = Т1 / Тх; (1)

2 этап: Р2 – const, меняем Т до тех пор пока газ не займет V2

V1 / V2 = Tx / T2; (2)

Решив систему уравнений (1) и (2) получим:

P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 - уравнение Клапейрона

Для 1 моля можно найти значение R – универсальной газовой постоянной при Po= 1 атм, to = 0°С, То = 273°, Vо = 22,4 л.

Окончательно получаем уравнение состояния идеального газа

PV = νRT или PV = mRT/M

Билет №18.

1.

Рассмотрим содержание уроков

На первом уроке кратко сообщаем учащимся впервые сформулированные Ньютоном научные представления о пространстве и времени: “Пространство - это вместилище всего бытия, время характеризует длительность процессов и течет безотносительно к чему бы то ни было”. Ньютон считал, что в таких пространстве и времени возможны абсолютные движение и покой. Однако, обнаружить последние, наблюдая лишь механические явления в различных инерциальных системах отсчета (ИСО), нельзя. Это следовало из анализа большого числа наблюдений, позволивших Галилею сформулировать классический принцип относительности: невозможно, наблюдая механические явления внутри ИСО, обнаружить, движется она или покоится. Иначе содержание принципа относительности Галилея выражается так: во всех ИСО все механические процессы при одних и тех же условиях протекают одинаково, т.е. в них законы механики одинаковы. Из этого принципа следует, что механическое движение или покой относительны: тело покоящееся (движущееся) в одной ИСО, в другой может двигаться (покоится).

Второй урок является центральным для всей темы. На нем формулируются два постулата СТО, на основе которых затем строятся новые представления о пространстве, времени и движении.

2. Система диалектич знаний

Идеи: 1. Единств и многообраз мира. Категории: универсум мир челов, мир природа, мир символов, идеальн и материальное, движение, вещь, св-ва, отношении, материя. Закон и приципы: многоуровневая структура мира. Движен как способ существования мира

2. идея развития. Категории:развитие, противоположности, противоречия. Количество, качество, мера, скачок, прогресс, регресс. Отрицание, приемственность и отрицание. Закон и принцип: закон единств и борьбы противоположностей. Закон перехода количествен в качественной. Закон отрицания отрицательного.

3. идея детерминизма. Категории: связь, взаимодействие, закон, причина, следств связь. Сущность и явления. Структураи функция. Законы и принц: принц причинности, отношен основания отношен повода. Структурн связь, вероятност связь.

Билет №19.

1.

Учение о свете является одним из важных в современной физике. Геометрическая отптика-теоретическая основа оптотехники, теории оптических приближений и ряда других дисциплин. Основные понятия геометрической оптики необходимы каждому, независимо от избранной специальности. На основных законах геометрической оптики можно построить математическую теорию распространения света. Область явлений, изучаемых оптикой обширна. Оптические явления тесно связаны с явлениями, изучаемыми в других разделах физики, а оптические методы исследования относятся к наиболее тонким и точным.

Но несмотря на огромное значение оптики и ее технических приложений, содержание этого раздела физики в средней школе не отражает в должной мере ее успехи. Программа по физике для средней школы содержит достаточный объем знаний по оптике, но в значительном усовершенствовании нуждается методика ее изложения, в том числе и геометрической оптики.

Методические разработки уроков направлены на формирование и развитие основных понятий геометрической оптики у учащихся 8-х классов, а также на закрепление и расширение знаний по данной теме у учащихся 11-х классов.

2. Система знаний методологии гносеологии.

Уровни научного познания.

I эмпиричность. Этапы: наблюдения, эксперимент, измерение. Методы и принципы: Описание, измерение ( прямое и косвенное).

II теоретичность. Этапы: Моделирование, теоретическое осмысления фактов, выдвижения гипотезы, обоснование гипотезы, построение научной теории. Методы и принципы: 1. Анализ, синтез, аналогия, идеализация, абстракция. 2. Сравнение, обобщение индукции, идеализации, дедукции. 3. Методы сходства, различия способств. изменения, аналогии. 4. Объяснение научных фактов, мысленный эксперимент, практическое осуществление. 5. Аксиоматический, Принцип наблюдаемости простоты, подтверждености, опровергаемости.

Билет №20.

1. Ядерная физика занимает особое место в разделе «Квантовая физика». Специфика изучения этой темы состоит в сложности понятийного аппарата, предполагающего наличие определенных навыков абстрагирования, трудностях при визуализации процессов микромира и экспериментов, - наличии большого объема фактического материала.

Явление радиоактивности, взаимодействие радиоактивных излучений с веществом, рассматривается на качественном уровне. Между тем, объяснение свойств атомных ядер и предсказание их поведения, которое носит вероятностный характер, ^ основано на теоретических представлениях, построенных на математических моделях. Углубленная подготовка учащихся классов физико-математического профиля по физике и математике позволяет включить в содержание учебного материала математический аппарат физических теорий. Такое углубление учебного материала позволит сохранить связь и непрерывность процесса формирования понятий ядерной физики в дальнейшем вузовском образовании.

Обобщение знаний об элементарных частицах

Учащихся также знакомят со многими элементарными частицами: фотоном, электроном, протоном, нейтроном, нейтрино и т.д. На данном этапе обучения задача состоит прежде всего в том, чтобы повторить и обобщить сведения о свойствах уже изученных элементарных частицах. Обобщение можно провести по трем их свойствам: массе, электрическому заряду, и среднему времени жизни, т.к. другие характеристики элементарных частиц в средней школе не изучают.

Три вида элементарных частиц

К первому виду относят фотон – стабильную частицу, не имеющую ни массу покоя, ни электрического заряда. Фотон – квант электромагнитного взаимодействия.

Второй вид составляют легкие частицы – электрон и нейтрино.

Третий - тяжелые частицы: протон и нейтрон.

Другая классификация элементарных частиц

Первая группа - частицы, подобные нуклонам, способны к сильным взаимодействиям: пионы, мезоны, каоны, гипероны.

Вторую группу составляют частицы, их 6: электрон и электронное нейтрино, мюон и мюонное нейтрино, таон и таонное нейтрино.

Третья группа – переносчики взаимодействия, осуществляющие посредством обмена глюонами: гравитационное – с помощью гравитонов, и слабое взаимодействие с помощью промежуточных бозонов.

Одно из существенных свойств элементарных частиц – их способность к взаимным превращениям.

Античастицы

Античастицы обладают той же массой, что и соответствующие им частицы, равным, но противоположным по знаку зарядом. Первой античастицей был позитрон-двойник электрона, но имеет (+) заряд. Взаимодействие античастиц с частицами приводит к уничтожению и рождению новых частиц.

Например, взаимодействие электрона и позитрона приводит к рождению двух γ-квантов:

2. Задачи по вычислению расстояния между молекулами.

Задача про расстояние между молекулами

Азот при давлении 1 атм. и Т = 300 К.

Объем 1 молекулы: V = R∙ T / P ∙ NA = 8,3 ∙ 300 / 105 ∙ 6 ∙ 1023 = 4 ∙ 10-26 м3

d = ³√V = 3 ∙ 10-9 м.

Ответ: Газ разряженный. Сами молекулы занимают объем ~ 1/1000 часть сосуда.

Билет №21.

1. Газовые законы

Задача – получить универсальное уравнение состояния идеального газа

Параметры состояния газа

P – давление газа, ед. изм. Паскаль, Па;

V – объем порции газа, измеряется в кубических метрах;

T – температура газа, измеряется термометром в градусах по шкале Цельсия;

ν – количество газа, измеряется в молях .

Первый газовый закон

Пишем на доске уравнение:

P∙V = ν∙R∙T

Сформулируем первый (и самый главный!) газовый закон:

«Между параметрами состояния газа существует однозначная связь».

Смысл газового закона

Если мы измерим параметры заданной порции газа и дальше будем с этим газом делать что угодно – нагревать, сжимать, делить на части, снова объединять и так далее, а затем приведем три из четырех параметров к начальным значениям, то и оставшийся параметр станет равным своему начальному значению.

2. Система знаний методологии физики.

Фундам физ идеи:

1.Единство физ картин мира – физ теории и связи между ними. Физ принципы. Физ понятия. Физ пространство и физическое время.

Законы и принципы: а. элементарности б. единство фундаментальное физ взаимодействие в. принцип соответствия г. принцип дополнительности

2.Единство прерывного и непрерывного – прерывное, непрерыв, близкодействие, дальнодейст. Закон и принципы: а. дискретности б. близкодействия в. принцип суперпозиции

3. идея единства сохранения и изменения –сохранения, однородность и изотропность пространст, однородность времени. Закон и принципы: а. принц сохран б.закон исохр в. принцип запрета.

4. идея единства относитель и абсолютного – абсолютность, инвариантн, эквивалентно. Закон и принципы:а. принц относительн б. принцип эквивалентности

5. единство симметр и ассиметрии- симметрия, ассиметр, структура и динамич симметрия, релятивисск симметр. Закон и принц: а. принц симметрии, принц изоморфизии

6. идея единства самоорганиз и самодезорганизац – открытые и закрытые системы динамич и статист системы, самоорганиз, консерв организац, закон и принципы: а. принц необратимости, принц максимальности миним энергия, принц самоорганизации

Билет 22.

1. Кинетическая теория газов.

Основы молекулярно-кинетической теории газов

- вещество состоит из частиц;

- эти частицы хаотично движутся;

- частицы взаимодействуют друг с другом.

Основы кинетической теории газов

Атомизм: 1) все атомы абсолютно тождественны и характеризуются вполне определенными признаками – массой -m, зарядом ядра, излучаемым спектром и прочими; 2) внутренние состояния атомов не непрерывны, а дискретны (энергия имеет дискретное состояние). Молекулы и атомы - неизменяемые материальные точки или идеально твердые шарики.

Закон сохранения энергии и импульса.

Метод математической теории вероятности.

Опыты, опытные факты.

Однако,

при увеличении энергии, например, при повыш Т0 ~ 1000-3000 К. такие представления недействительны. Молекулы диссоциируют на атомы. При Т ~ 10000К начинается ионизация, а при 10-100 млн. К0 начинается термоядерная реакция, процессы слияния и распада атомных ядер.

Вывод кинетической теории газов

Рассмотрим элемент объема с газом. Рисунок.

Объем dV = s ∙ Vix ∙ dt, следовательно число молекул,

ударяющихсяся оδ Zi = s ∙ Vix ∙ dt ∙ ni ,

F = ∑ s ∙ ni ∙ Vix ∙ pi

P = ∑ ni ∙ Vix ∙ Pix,

где ni – число молекул в объеме, Pi – кол-во дв-я 1 мол.

Введем среднее значение VxPx.

<VxPx> = 1/n ∑ ni ∙ Vix ∙ Pix ,

Тогда P = n < VxPx> ,

по определению V ∙ P = VxPx + VyPy +VzPz

<V ∙ P> = (VxPx) + (VyPy) + (VzPz) = 3(VP)

<V ∙ P> = 3 (VxPx); VxPx =1/3 ∙ n <V∙P>; n = N/V;

P ∙ V = 1/3 N <V ∙ P> = 2/3 Eкинет.

2. Анализ школьных программ по физике в разделе «Квантовая физика».

1. Квантовая физика по программе г.Я. Мякишева

Законом об образовании предусмотрена существенная реорганизация всей системы школьного образования, в том числе и физического. Существует пакет разнообразных программ, обеспечивающих различные варианты осуществления как уровневой дифференциации в рамках многоуровневых программ и учебников, так и профильной дифференциации, подразумевающей создание специальных классов и школ с различными уклонами: гуманитарным, естественнонаучным, физико-математическим, техническим и др.

Одной из программ является программа Г.Я. Мякишева. Это традиционная программа по физике для основной общеобразовательной школы. Составлена она на основе обязательного минимума содержания физического образования для основной школы в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений. В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций, лабораторных работ и школьного физического оборудования, необходимого для формирования у школьников умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. Автор программы предусматривает раздел «Квантовая физика», изучению которой отводится 32 часа. Здесь объясняются следующие разделы и темы:

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.

Особенности методики изучения данного раздела определяются местом этого раздела в школьном курсе физики и спецификой изучаемого в нем материала. Квантовую физику изучают в конце школьного курса физики, причём изучают на количественном уровне впервые. Нигде на протяжении всего школьного курса физики учащиеся практически не встречались с дуализмом свойств частиц, вещества и поля, с дискретностью энергии, со свойствами ядра атома, с элементарными частицами. Лишь о строении атома и его ядра школьники получили самые первоначальные представления в базовом курсе физики, а более полные — в курсе химии. Это обстоятельство требует от учителя так построить учебный процесс, чтобы при изучении материала добиваться глубокого и прочного усвоения его учащимися. Необходима продуманная работа по закреплению и применению изучаемого материала при решении задач, выполнении лабораторных работ и т.д.

2. Программа с углубленным изучением физики

Наряду с традиционными программами большим преимуществом пользуются программы для школ с углубленным изучением физики — например, программа, авторами которой являются Ю.И. Дик, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский.

Согласно этой программе, в 11 классе, помимо раздела «Колебания и волны» изучается раздел «Квантовая физика». Дик и Коровин предлагают изложение материала в световых квантах вести в историческом аспекте. Наличие у фотона не только энергии, но и импульса обосновывается световым давлением и эффектом Комптона. На базе опытов Боте и Иоффе-Добронравова рассматривается вопрос о флуктуациях фотонов. Предполагается анализ корпускулярно-волновой двойственности свойств света и электромагнитного излучения других диапазонов.

При изучении темы «Физика атома» вначале называются факты, которые приводят к квантовой тории атома; это анализ опыта Резерфорда, проблема неустойчивости атома с позиции классической физики, невозможность объяснить происхождение линейчатых спектров. Не ограничиваясь полуклассической теорией Бора, программа вводит учащихся в круг идей квантовой механики. Рассматриваются идеи де Бройля, опыты Девиссона и Джермера, соотношение неопределённостей. Вводится пси-функция, и указан её физический смысл. Решение уравнения Шрёдингера для случая частицы в прямоугольной одномерной потенциальной яме позволяет показать, что принцип квантования энергии — логическое следствие основных положений квантовой механики. Введение понятий о спине электрона и принципе Паули даёт возможность разъяснить строение периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Идеи Эйнштейна о самопроизвольном и вынужденном излучении используются как база для раскрытия принципа действия оптического квантового генератора.

3. Физика в самостоятельных исследованиях

Но квантовая физика может вводиться не только в старших классах. Авторы еще одной программы, Н.Е. Важеевская и Н.С. Пурышева, предлагают изучать квантовую физику в 9 классе. Программа отражает содержание курса физики основной школы. Она учитывает цели обучения физике учащихся основной школы и соответствует государственному стандарту физического образования.

Одной из тем курса физики 9 класса является тема «Элементы квантовой физики», её содержание направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений и знаний о строении атома и атомного ядра.

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при условии успешного усвоения учащимися основного материала и наличии времени.

В разделе «Элементы квантовой физики» изучаются следующие темы:

Темы I уровня

Явление фотоэффекта. Фотон. Фотон и электромагнитные волны. Применение фотоэффекта.

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ.

Состав и строение атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число ядра. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Биологическое действие излучения. Счетчик Гейгера.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.

Ядерная энергетика.

Элементарные частицы: фотон, электрон, протон, нейтрон. Взаимные превращения элементарных частиц.

Темы II уровня

Законы фотоэффекта. Гипотеза Планка. Давление света.

Развитие представлений о строении атома. Гипотеза Бора.

Изотопы. Радиоактивные изотопы, их применение. Понятие о радиоактивном распаде. Методы регистрации радиоактивных излучений.

Деление ядер. Синтез ядер.

Частицы и античастицы.

В этом разделе проводятся фронтальные лабораторные работы:

I уровень

Наблюдение явления фотоэффекта.

Наблюдение спектров.

II уровень

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Курс квантовой физики 9 класса выполняет, главным образом, задачу подготовки учащихся к изучению этого раздела во второй ступени. Главной целью остается подготовка к более глубокому изучению квантовой физики тех учащихся, которые будут изучать этот предмет в старших классах средней школы.