- •Материал к методике «узнавание фигур»

- •II раздел изучение типа памяти

- •Умная галка

- •Самые красивые

- •III раздел

- •Материал к методике

- •Методика «классификация понятий»

- •IV раздел

- •V раздел индивидуальные особенности учения (дифференциальная психология учения)

- •Тема 1. Эмпирические типы учебной деятельности в контексте наблюдения индивидуальных особенностей.

- •Тема 2. Когнитивные стили в процессах обучения.

- •I. Анкетные данные

- •Тема I: Эмпирические типы учебной деятельности

- •Тема II: Когнитивные стили в процессах обучения . . 56 Одаренные дети. Способности и умения, которые необходимо

Тема 2. Когнитивные стили в процессах обучения.

Исследования учебной деятельности школьников и процессов формирования понятий показывают существенную регулятивную роль когнитивных стилей как факторов индивидуально-стилевой регуляции в формировании интеллектуальных стратегий (4, 19). Понятие «когнитивные стили» охватывает ряд различных эмпирических, т. е. выявляемых опытным путем индивидуальных особенностей познавательной деятельности личности в ходе се развития. Это интегральные характеристики индивидуальности, связанные с типом реагирования или выбором способов действий в неопределенных ситуациях, со стратегией поведения человека или особенностями контроля субъектом своих познавательных процессов.

В ходе школьного обучения наиболее ярко выраженные когнитивные стили нивелируются. В результате формирования тех или иных навыков или усвоения сложных систем регуляции поведения стилевые формально-динамические характеристики познания и действия как бы стираются, труднее поддаются выявлению. Но они вновь проявляются, как только человек оказывается в ситуации, где им еще не усвоен способ действий, или где требуется «личностный» вклад в решение задачи, собственная активность. Наиболее же важным свойством когнитивных стилей в данном контексте оказывается то, что они сказываются на самих процессах обучения, и их необходимо учитывать при попытках индивидуализации обучения школьников.

В книге Г. Клауса (4) описываются регулирующие функции в процессе учения двух наиболее популярных и наиболее изученных когнитивных стилей. Это «полезависимость-поленезависимость» и «импульсивность-рефлексивность», измеряемые специальными методиками, разработанными X. Виткиным и Дж. Каганом. Выраженность каждого из этих биполярных стилей сказывается на стратегиях восприятия школьников, их понятийной сфере, развитии умозаключений.

Как и другие когнитивные стили, они: 1) устойчивы по отношению к возрастной группе, в которую входит индивид; 2) относительно независимы от мотивации и целевых устремлений человека. Они демонстрируют иные личностные особенности познания. Так, «импульсивность-рефлексивность» как дихотомия двух возможных крайних своих проявлений отражает особенности саморегуляции, связанные со сложившимся типом взаимоотношений между «интеллектом» и «аффектом».

Более подробно представим способ экспериментального измерения этой индивидуально стилевой характеристики. Не имея стандартного текста, школьный психолог может сам построить аналогичную процедуру измерения, если будет учитывать основные принципы построения методики для определения этого когнитивного стиля.

Итак, что понимают под «импульсивностью-рефлексивностью»? В ряде специальных опросников импульсивность предстает как личностная черта. Но в случае измерения когнитивного стиля имеется в виду другой уровень индивидуальной регуляции. Это скорее фиксация преимущественного способа отвечать на внешние раздражители, типичный способ проверки гипотез (в познавательной сфере). За «импульсивностью» как стилем стоят следующие характеристики: 1) ребенок легко склоняется в пользу любой гипотезы, не учитывая степени ее обоснованности; 2) он принимает необдуманные решения, делает ошибки не потому, что в принципе не может дать правильный ответ, а потому, что дает ответ слишком быстро и без необходимого сбора информации; 3) ему так эмоционально легче, или удобнее, действовать, чем осуществлять полную проверку всех возможных исходов в заданной ситуации.

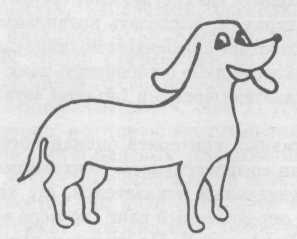

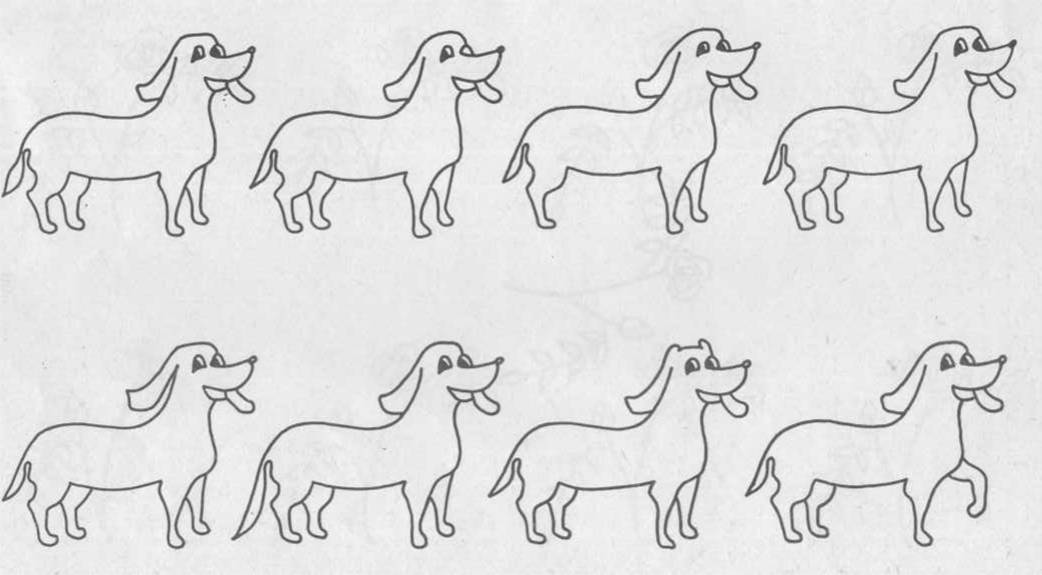

Познакомимся с классической методикой измерения этого когнитивного стиля. На рис. в материалах к методике Дж. Кагана представлен стимульный материал из так называемого фигурного теста — MFFT или Matching Familiar Figures Test.

Ход выполнения задания.

Ребенку предъявляется лист с одной фигуркой (собачкой, цветком, ковбоем и т. д.), он должен внимательно рассмотреть этот «эталон». Потом его просят найти точно такую же фигурку на другом листе, где похожих фигурок, лишь незначительно отличающихся от «эталона», уже несколько. По инструкции, требуется указать идентичную с эталоном фигурку, т. е. сделать правильный выбор как можно быстрее. Психолог работает с ребенком индивидуально, фиксируя время поиска и правильность либо ошибочность выборов. Затем анализируются средние показатели времени (по всем «эталонам») и общее количество ошибок.

Вместо нормативных критериев оценки когнитивного стиля как «импульсивного» или «рефлексивного» психологом обычно анализируется группа индивидуальных показателей, где каждому из испытуемых присваивается определенный ранг (по мере возрастания или снижения фиксируемой величины). По среднему времени поиска испытуемым и количеству допущенных им ошибок все испытуемые теперь подразделяются на 4 группы: 1) те, кто давал ответы медленно и безошибочно (имеется в виду первый и последний, т. е. четвертый квартиль распределения показателя) — это группа «рефлексивных» испытуемых; 2) те, кто давал ответы быстро и преимущественно неправильно — это группа «импульсивных» испытуемых; 3) те, чьи ответы были быстрыми и в основном правильными и 4) те, чьи ответы были и медленными и преимущественно ошибочными.

Часто последние две группы предлагается не рассматривать в контексте этого когнитивного стиля. Однако ряд исследователей предлагают компромисс на основе использования суммарного Z — критерия, включающего оба показателя оценки стиля (время и ошибки). Тогда все испытуемые оцениваются как более «импульсивные» или более «рефлексивные»в едином упорядоченном ряду по Z — показателю:

Материал к методике Дж. Кагана.

Примеры:

Примеры:

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ У НИХ ПРИ ИНДИВИДУАЛИЗИ-РОВАННОМ ОБУЧЕНИИ.

Познавательные способности и навыки

Владение большим объемом информации.

Богатый словарный запас.

Перенос усвоенного на новый материал.

Установление причинно-следственных связей.

Умение делать выводы.

Умение интегрировать и синтезировать информацию.

Участие в решении сложных проблем.

Организация информации.

Умение улавливать сложные идеи.

Умение замечать тонкие различия.

Чувствительность к противоречиям.

Использование альтернативных путей поиска информации.

Анализ ситуаций.

Умение оценивать как сам процесс, так и результат.

Умение предвидеть последствия.

Умение рассуждать.

Построение гипотез.

Применение идей на практике.

Способность к преобразованиям.

Критичность в мышлении.

Высокая любознательность.

Творческие способности

Способность рисковать.

Дивергентное мышление.

Гибкость в мышлении и действиях.

Быстрота мышления.

Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то

новое.

Богатое воображение.

Восприятие неоднозначных вещей.

Высокие эстетические ценности.

Развитая интуиция.

Особенности эмоциональной сферы

Реалистическая Я-концепция.

Уважение к другим.

Эмпатическое отношение к людям.

Терпимость к особенностям других людей.

Склонность к самоанализу.

Терпимое отношение к критике.

Готовность делиться вещами и идеями.

Настойчивость в выполнении задания.

Независимость в мышлении и поведении.

Отсутствие нетерпения в ожидании вознаграждения.

Соревновательность.

Чувство юмора.

Чуткость к анализу нравственных проблем.

Уверенность в своих силах и способностях.

Внутренняя мотивация.

ОБЩИЕ СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны учителя, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления.

Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью развития его любознательности.

Поощрение высказывания оригинальных идей.

Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое использование вопросов дивергентного типа применительно к самым разнообразным областям.

Использование личного примера творческого подхода к решению проблем.

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.

МЕТОД САМООБУЧЕНИЯ, ИЛИ МЕТОД ОТКРЫТИЙ

(для стимулирования активной исследовательской деятельности ученика)

Рекомендации педагогам:

не занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься;

не делайте скоропалительных допущений, на основе тщательного наблюдения и оценки определяйте сильные и слабые стороны детей, не следует полагаться на то, что они уже обладают определенными базовыми навыками и знаниями;

не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно;

научитесь не торопиться с вынесением суждений;

научите детей прослеживать межпредметные связи;

приучите детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования и анализа ситуаций;

используйте трудные ситуации, возникшие у детей в школе или дома, как область приложения полученных навыков в решении задач;

помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний;

подходите ко всему творчески.

ВАРИАНТ ПЛАНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛЬНИКА