- •Материал к методике «узнавание фигур»

- •II раздел изучение типа памяти

- •Умная галка

- •Самые красивые

- •III раздел

- •Материал к методике

- •Методика «классификация понятий»

- •IV раздел

- •V раздел индивидуальные особенности учения (дифференциальная психология учения)

- •Тема 1. Эмпирические типы учебной деятельности в контексте наблюдения индивидуальных особенностей.

- •Тема 2. Когнитивные стили в процессах обучения.

- •I. Анкетные данные

- •Тема I: Эмпирические типы учебной деятельности

- •Тема II: Когнитивные стили в процессах обучения . . 56 Одаренные дети. Способности и умения, которые необходимо

Т. Г. БОГДАНОВА Т. В. КОРНИЛОВА

ДИАГНОСТИКА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

РЕБЕНКА

Москва 1994 Роспедагентство

Авторы-составители:

Тамара Геннадьевная Богданова кандидат психологических наук, доцент дефектологического факультета МПГУ. Татьяна Васильевна Корнилова кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова

Т. Г. Богданова

Т. В. Корнилова

Диагностика познавательной сферы ребенка — М.; Роспедагентство, 1994.

В книге представлены классические методики исследования познавательной деятельности ребенка. Они могут быть использованы всеми, кто занят психодиагностикой в школе.

© Т. Г. Богданова

Т. В. Корнилова. Текст, 1994 г.

© А. Богданов. Иллюстрации, 1994 г ISBN 5-86825-002-8 © Роспедагентство, 1994 г.

ВВЕДЕНИЕ

Основная задача данного пособия заключается в том, чтобы оказать практическую помощь школьному психологу в проведении психологического обследования направляемых к нему детей. До начала психологического обследования школьному психологу необходимо тщательно ознакомиться с соответствующей педагогической документацией. К ней относятся характеристики из школы и детского сада, школьные тетради, рисунки, поделки ребенка. Кроме того, психологическое исследование ребенка начинается со знакомства с его деятельностью в естественных условиях (во время школьных занятий и игр, при выполнении трудовых поручений).

Анализ характеристик и наблюдений в естественной обстановке позволит вести обследование ребенка с учетом его возможностей и личностных особенностей. Так, например, детей с выраженным отставанием в развитии и неконтактных детей целесообразно обследовать с помощью игрового материала. Детям, у которых под влиянием постоянной неуспеваемости выработаюсь отрицательное отношение к отдельным учебным предметам, лучше предлагать задания в занимательной форме. При обследовании детей с повышенной утомляемостью необходимо воспользоваться теми заданиями, с помощью которых психические особенности могут быть раскрыты в максимально короткие сроки.

Беседа, проводимая перед началом обследования, направлена на установление эмоционального контакта с ребенком, на создание у него правильного отношения к работе. Неуверенных детей необходимо приободрить, похвалить, с детьми расторможенными — взять более строгай тон. Содержание беседы должно быть направлено на выявление особенностей представлений ребенка об окружающем, следует коснуться интересов ребенка, его любимых занятий, игр. Начинать беседу нужно с простых вопросов. Если ребенок отказывается отвечать, ему можно предложить рассмотреть какую-нибудь картинку или игрушку и постепенно, по мере установления контакта, ввести беседу в нужное русло.

После установления с ребенком необходимого контакта можно приступить к исследованию особенностей его восприятия, внимания, памяти, мышления. В процессе использования каждой из конкретных методик следует обращать внимание на ряд общих моментов.

.1. Понимание инструкции. Перед предъявлением ребенку любого задания ему дается та или иная инструкция. Всякий раз важно установить, как воспринимает ребенок инструкцию, понимает ли ее, а если нет, то делает ли попытки ее понять.

Характер деятельности при выполнении задания. Важно установить, выполняет ли ребенок предложенное ему задание с интересом или формально, обратить внимание на степень стойкости возникшего интереса. Кроме того, особое значение имеют такие показатели, как целенаправленность деятельности, способы решения предложенных ребенку задач, сосредоточенность и работоспособность ребенка, умение в случае необходимости пользоваться предложенной ему помощью.

Реакция ребенка на результаты работы, общая эмоциональная реакция на факт обследования. При проведении психологического исследования фиксируются отношение ребенка к работе, реакции на похвалу или неодобрение. Эти наблюдения позволяют подойти к результатам исследования неформально, дают возможность проанализировать структуру деятельности ребенка, вскрыть ее особенности.

В процессе обследования необходимо позаботиться о создании спокойной обстановки, беседовать с ребенком в доброжелательном, ровном тоне.

Предлагаемые для работы школьного психолога психологические методики сгруппированы в несколько разделов: I раздел — методики, направленные на исследование свойство восприятия и внимания; II раздел — методики, направленные на изучение разных видов памяти; III раздел — методики, относящиеся к определению характеристик мыслительной деятельности, среди которых одни имеют значение для диагностики умственной отсталости, другие — для выявления творческих способностей; отдельные разделы составили тест школьной зрелости (IV раздел) и методики, направленные на определение индивидуальных особенностей учебной деятельности (V раздел).

I раздел

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ЦЕЛОСТНОМУ

ВОСПРИЯТИЮ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ И СООТНЕСЕНИЮ

ЧАСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР И ПРЕДМЕТНЫХ

ИЗОБРАЖЕНИЙ (методика Т. Н. Головиной)

Ход выполнения задания.

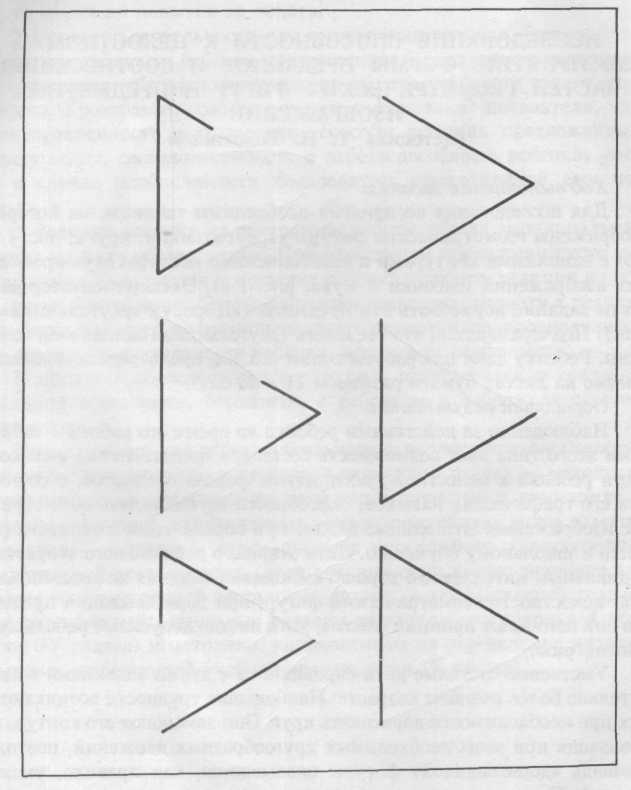

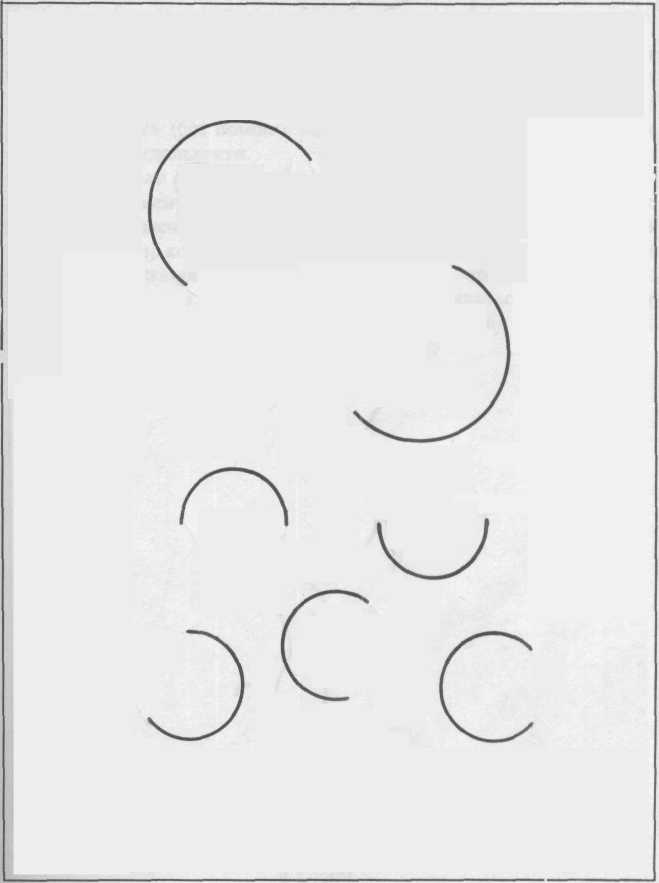

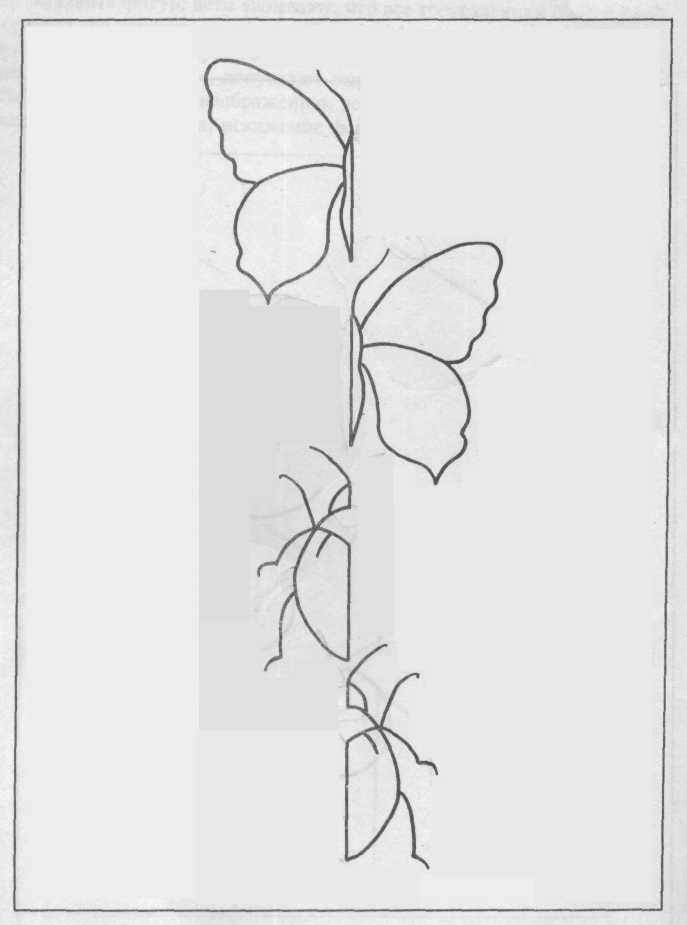

Для исследования восприятия необходимы таблицы, на которых изображены геометрические фигуры (треугольники, круги, рис. 1 а,

1 б) с неполными контурами и незаконченные контуры двух предмет ных изображений (бабочки и жука, рис. 1 в). Экспериментатор дает детям задание дорисовать эти предметы («Дорисуй треугольники» и т. п.). Подчеркивается, что все шесть треугольников одинаковой вели чины. Ребенку дают для работы копии таблиц, предварительно выпол ненные на листах бумаги размером 21 * 30 см.

Обработка результатов.

Наблюдение за действиями ребенка во время его работы с таблицами этого типа дает возможность составить представление о способности ребенка к целостному восприятию формы предметов, о состоянии его графических навыков, способности осуществлять симметричное изображение. Эти данные важны при определении готовности ребенка к школьному обучению. Дети старшего дошкольного возраста с нормальным интеллектом хорошо выполняют задания по восстановлению целостности геометрических фигур; при дорисовывании предметов они понимают принцип работы, хотя иногда допускают небольшую асимметрию.

Умственно отсталые дети справляются с этими заданиями в значительно более позднем возрасте. Наибольшие трудности возникают у них при необходимости дорисовать круг. Они замыкают его контур, не производя при этом необходимых кругообразных движений, поэтому площадь «дорисованной» фигуры оказывается, как правило, уменьшенной. При дорисовывании треугольников умственно отсталые дети изменяют их площадь и форму, причем имеют место случаи распространения принципа дополнения трех верхних треугольников на нижний рад подобных фигур; дети забывают, что все треугольники одного размера или «не узнают» равенства. При дорисовывании предметных изображений (бабочки, жука) эти дети испытывают трудности в понимании принципов работы, допускают выраженную асимметрию и несоответствие заданному изображению, резкое увеличение или уменьшение дополняемой части, искажение формы.

Рис. 1 а.

Рис. 1б.

Рис. 1в.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЯ (методика Т. Е. Рыбакова)

Ход выполнения задания.

Испытуемому предлагается бланк, состоящий из чередующихся кружков и крестов (на каждой строчке 7 кружков и 5 крестов, всего 42 кружка и 30 крестов, рис. 2). Испытуемого просят считать вслух, не останавливаясь (без помощи пальца), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности.

Обработка результатов.

Экспериментатор замечает время, которое требуется испытуемому на весь подсчет элементов, фиксирует все остановки испытуемого и те моменты, когда он начинает сбиваться со счета. Сопоставление количества остановок, количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого испытуемый начинает сбиваться со счета, позволит сделать заключение об уровне распределения внимания у испытуемого.

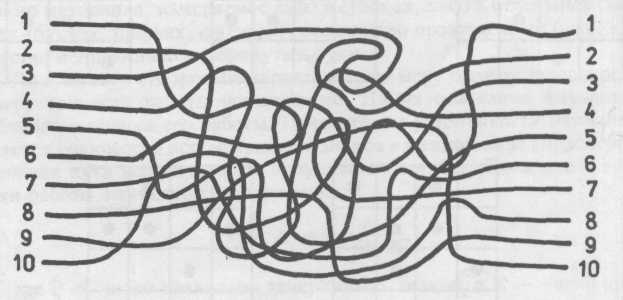

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ

Ход выполнения задания. Рис. 3

И спытуемому

предлагается бланк, на котором изображены

перепутанные линии (см. рис. 3), и

предлагают проследить каждую линию

слева направо, чтобы определить, где

она кончается. Начинать нужно с линии

1. Испытуемый должен записать тот номер,

которым эта линия заканчивается.

Выполнять задание нужно, прослеживая

линию взглядом, не пользуясь пальцем

или карандашом, экспериментатор следит

за этим.

спытуемому

предлагается бланк, на котором изображены

перепутанные линии (см. рис. 3), и

предлагают проследить каждую линию

слева направо, чтобы определить, где

она кончается. Начинать нужно с линии

1. Испытуемый должен записать тот номер,

которым эта линия заканчивается.

Выполнять задание нужно, прослеживая

линию взглядом, не пользуясь пальцем

или карандашом, экспериментатор следит

за этим.

Обработка результатов.

Экспериментатор замечает время, которое требуется испытуемому на прослеживание каждой линии и на все задание в целом. Время выполнения всего задания не должно превышать пяти минут. Фиксируются остановки в деятельности испытуемого и правильность выполнения задания.

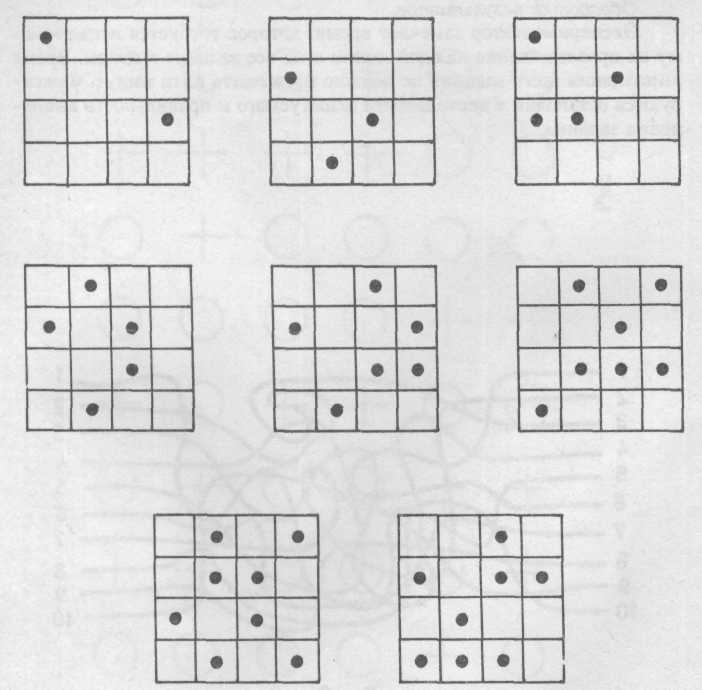

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ

Ход выполнения задания

Испытуемому на короткое время (1 сек) предъявляются по одной каждая из восьми карточек с изображением от двух до девяти точек (см. рис. 4). Каждая карточка показывается два раза. После этого испытуемый отмечает на аналогичном пустом бланке расположение точек. На воспроизведение карточки с 2—5 точками дается 10 секунд, 6—7 точками — 15 секунд, 8—9 точками — 20 секунд.

Обработка результатов.

Э кспериментатор

подсчитывает количество правильно

отмеченных

точек на каждом бланке и делает вывод

об объеме внимания испытуемого.

кспериментатор

подсчитывает количество правильно

отмеченных

точек на каждом бланке и делает вывод

об объеме внимания испытуемого.

Существуют следующие нормативы:

I — 3 точки на двух карточках,

II — 4 точки —"—

III — 6 точек —"—

— 9 точек —"—

— 10 точек —"—

— 11 точек —"—

— 13 точек —"—

— 15 точек —"—

— 16 точек —"—

Ранговые места I и II свидетельствуют о малом объеме внимания, III—VII — о среднем, VIII и IX — о большом.

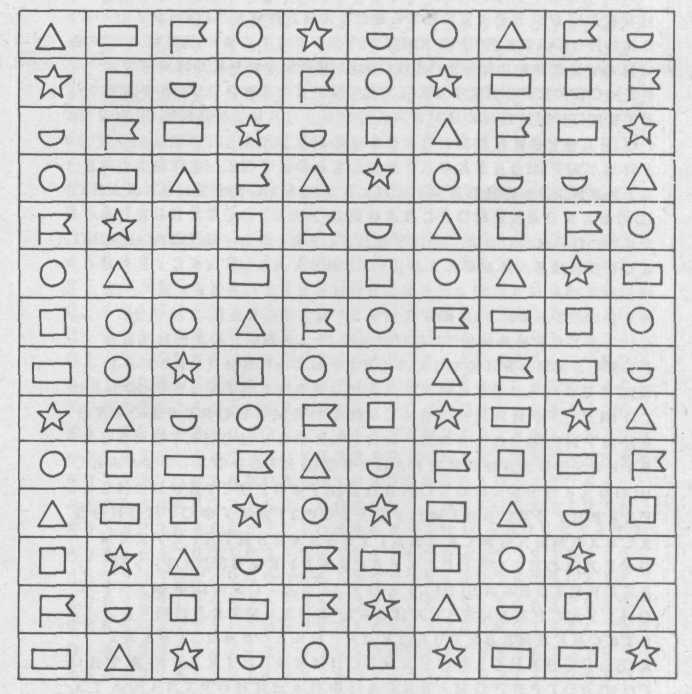

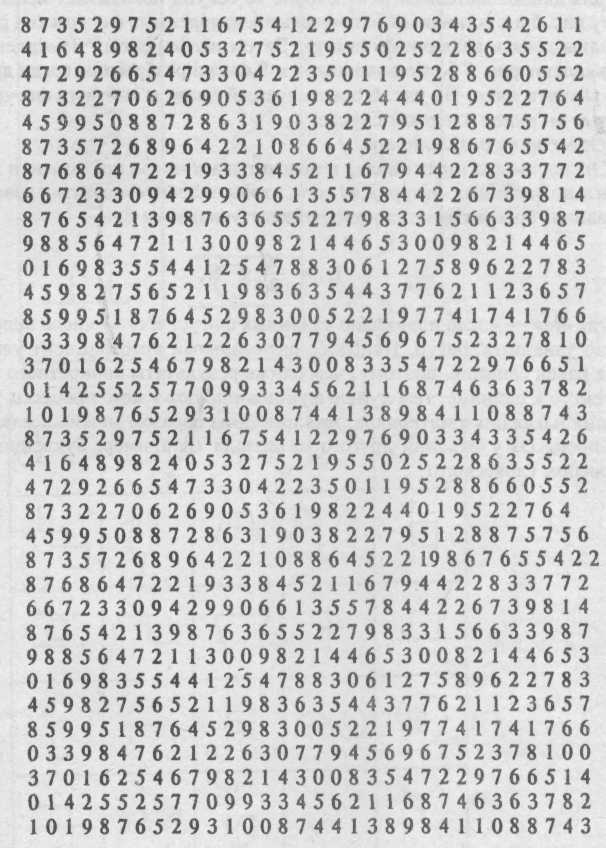

МЕТОДИКА АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ

Для исследования устойчивости внимания учащихся проводятся опыты с разными корректурами (буквенная, цифровая и фигурная пробы).

Ход выполнения задания.

Вначале экспериментатор предлагает испытуемому в бланке буквенной корректуры зачеркивать какую-либо букву. По сигналу экспериментатора школьник начинает выполнять задание и через 5 минут его заканчивает. Через некоторое время та же процедура повторяется по отношению к цифровой, а затем — фигурной пробе.

Обработка данных.

В результате получают следующие данные: количество просмотренного материала, измеряемое либо в строках, либо в отдельных символах (буквах, цифрах, фигурах), количество пропущенных букв, количество неправильно зачеркнутых букв.

По существу эти данные характеризуют меру производительности и меру точности работы испытуемого. На их основании выводится обобщенная оценка его работы. Показателем устойчивости внимания является количество просмотренных знаков в каждом виде корректуры в течение пяти минут и число допущенных ошибок. Показатель точности работы вычисляется по формуле: А

А =--------------

Р + К ,

где Р — число правильно зачеркнутых знаков, а К — число пропущенных. Если испытуемый не допускает ни одного пропуска, этот показатель равен единице, при наличии ошибок он всегда меньше единицы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЯ МЕТОДОМ КОРРЕКТУРНОЙ ПРОБЫ

(методика Бурдона)

Ход выполнения задания.

Опыт проводится с одним из видов корректурной пробы и состоит из двух серий, следующих одна за другой с перерывом в 5 минут. Продолжительность каждой серии — 5 минут. В первой серии опыта испытуемый, просматривая корректурную таблицу, должен как можно быстрее разными способами зачеркивать, например, две буквы, а одну — обводить кружком: С, А, К. Для того, чтобы учитывать динамику продуктивности работы за Каждую минуту, экспериментатор по истечении минуты говорит слово «черта». Испытуемый должен отметить вертикальной чертой на строчке таблицы то место, которому соответствует момент произнесения экспериментатором слова «черта» и продолжать работу дальше. Во второй серии опыта испытуемый выполняет ту же работу на новых бланках, зачеркивая и обводя другие элементы.

Обработка результатов.

В каждой серии нужно определить продуктивность работы по минутам и в целом за серию, т. е. подсчитать количество просмотренных букв, количество зачеркнутых букв и количество ошибок. Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание.

На основании полученных количественных данных можно построить графики динамики продуктивности работы по минутам для каждой серии (рис. 5).

Сопоставление количества ошибок в каждой серии с количеством просмотренных элементов позволяет судить об уровне распределения внимания у испытуемого. Кроме того, позволяет сделать заключение о характере динамики работы испытуемого в каждой серии опыта, определить, наблюдалось ли упражнение или утомление испытуемого при выполнении задания.

МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКАМ «КОРРЕКТУРНЫЕ ПРОБЫ»

ФАМИЛИЯ, ИМЯ КЛАСС

Рис.6

ДАТА

МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКАМ «КОРРЕКТУРНЫЕ ПРОБЫ»

ФАМИЛИЯ ИМЯ

КЛАСС ДАТА

ФАМИЛИЯ ИМЯ

КЛАСС ДАТА

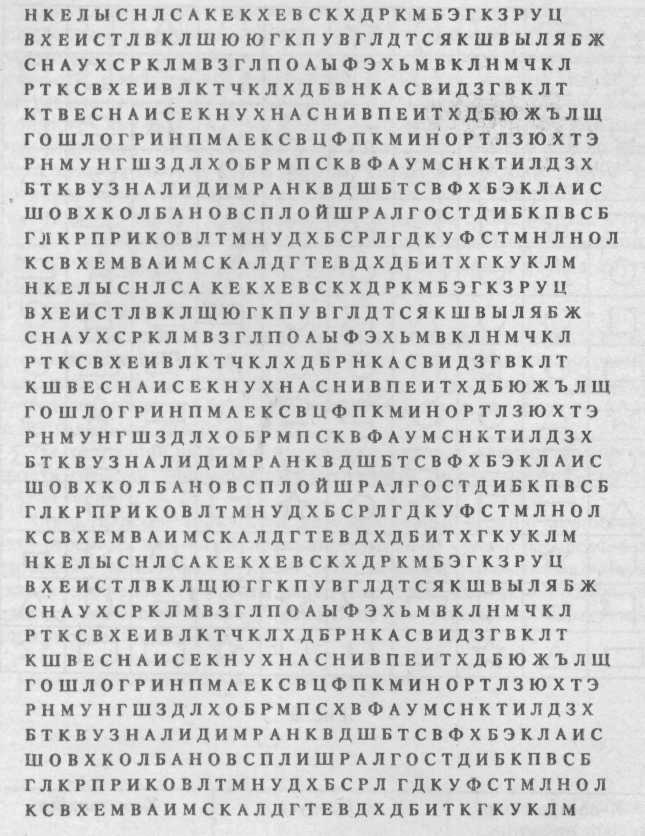

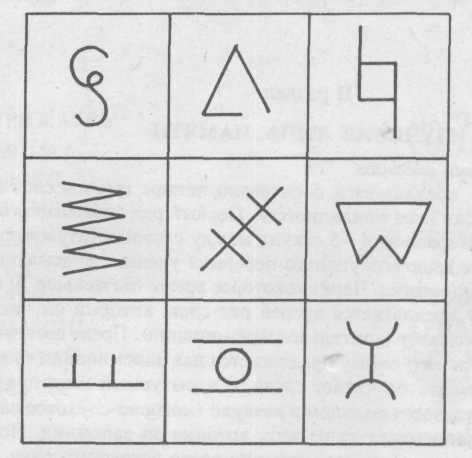

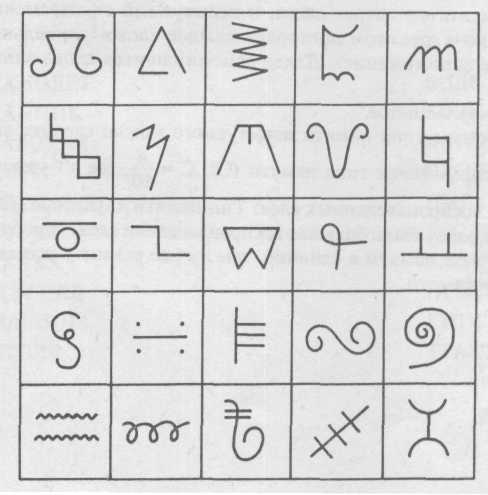

МЕТОДИКА «УЗНАВАНИЕ ФИГУР»

Ход выполнения задания.

Экспериментатор использует наглядный материал, подготовленный для данной методики, и в течение 10 секунд показывает испытуемому рис. бас установкой запомнить предъявленные фигуры (на рис.6 а даны девять различных фигур). Затем испытуемому немедленно предъявляют рис. 6 б, где виденные им 9 фигур разбросаны среди других двадцати пяти. На рис. 6 б испытуемый должен найти те фигуры, которые он видел в первом случае.

Обработка результатов.

Экспериментатор отмечает и подсчитывает число правильно и неправильно узнанных фигур. Для того, чтобы охарактеризовать уровень узнавания, подсчитывается коэффициент узнавания Е.

![]()

где «М» — число правильно узнанных фигур, «N» — число неправильно узнанных фигур. Наиболее оптимальный коэффициент узнавания равен единице, поэтому, чем ближе результаты конкретного испытуемого к единице, тем лучше функционируют у него процессы узнавания наглядного материала. Аналогичным образом можно исследовать процессы узнавания другого материала (например, буквенного, цифрового, словесного).

Материал к методике «узнавание фигур»

Рис. 6 а

Рис. 6 б

II раздел изучение типа памяти

Ход выполнения задания.

Испытуемому предлагается поочередно четыре группы слов для запоминания (списки слов прилагаются). Первый ряд слов читает экспериментатор с интервалом 4—5 секунд между словами (слуховое запоминание) . После десятисекундного перерыва ученик записывает те слова, которые он запомнил. Через некоторое время (не меньше 10 минут) испытуемому предлагается второй ряд слов, который он читает молча и затем записывает (зрительное запоминание). После десятиминутного перерыва испытуемому предлагается для запоминания третий ряд слов: экспериментатор читает слова, а испытуемый шепотом повторяет их и «записывает» пальцем в воздухе (моторно-слуховое запоминание), затем записывает те из них, которые он запомнил. После перерыва предъявляются для запоминания слова четвертого ряда. На этот раз экспериментатор читает слова, а испытуемый одновременно следит по карточке и шепотом повторяет каждое слово (зрительно-слухово-моторное запоминание). Далее запомнившиеся слова записываются.

Обработка результатов.

О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать вы-

вод, подсчитав коэффициент типа памяти (С).

а

С = 10 , где а — количество правильно воспроизведенных слов. Тип памяти характеризуется тем, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный тип памяти.

МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ «ИЗУЧЕНИЕ ТИПА ПАМЯТИ»

I

ДИРИЖАБЛЬ

ЛАМПА

ЯБЛОКО

КАРАНДАШ

ГРОЗА

УТКА

ОБРУЧ

МЕЛЬНИЦА

ПОПУГАЙ

ЛИСТОК

III

ПАРОХОД

СОБАКА

ПАРТА

САПОГИ

СКОВОРОДА

КАЛАЧ

РОЩА

ГРИБ

ШУТКА

СЕНО

II

ЧАЙНИК

БАБОЧКА

НОГИ

БРЕВНО

СВЕЧА

ТАЧКА

ЖУРНАЛ

МАШИНА

СТОЛБ

IV

ВОЛК

БОЧКА

КОНЬКИ

САМОВАР

ПИЛА

ВЕСЛО

ЗАГАДКА

ПРОГУЛКА

КНИГА

ТРАКТОР

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ

ПАМЯТИ МЕТОДОМ ЗАПОМИНАНИЯ ДВУХ РЯДОВ СЛОВ

Ход выполнения задания.

Для исследования должны быть подготовлены два ряда слов, в первом ряду между словами существуют смысловые связи, во втором ряду они отсутствуют (пример см. в материале к данной методике). Испытуемому дают установку на запоминание и зачитывают 10—15 пар слов первого ряда (интервал между парой — пять секунд). После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда с интервалом 10—15 секунд, а ученик записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.

Обработка результатов.

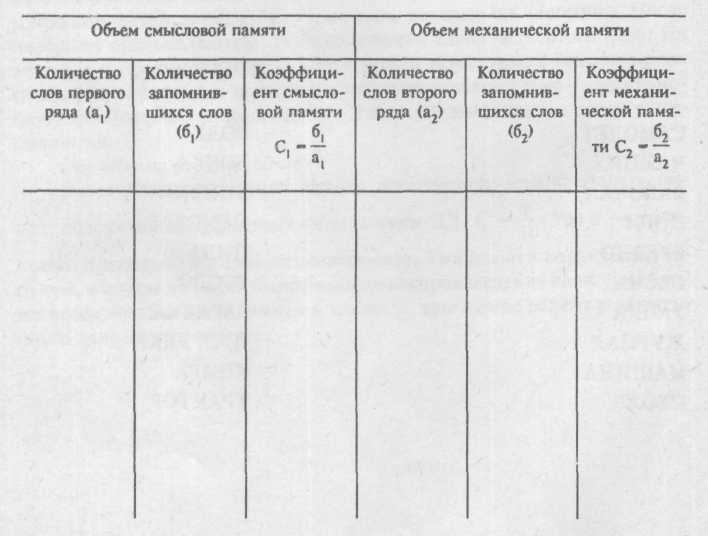

По каждому опыту необходимо подсчитать количество правильно воспроизведенных слов и количество ошибочных воспроизведений. Результаты заносятся в таблицу.

Сопоставление коэффициентов смысловой и механической памяти позволит определить ведущий тип памяти у данного испытуемого, выяснить, насколько память, опирающаяся на использование системы смысловых связей, может расширить объем запоминаемого материала.

МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Первый ряд

КУРИЦА – ЯЙЦО НОЖНИЦЫ — РЕЗАТЬ КУКЛА — ИГРАТЬ ЛАМПА — ВЕЧЕР ГРУША — КОМПОТ КНИГА — ЧИТАТЬ КОРОВА — МОЛОКО УЧЕНИК — ШКОЛА ПАРОВОЗ — ЕХАТЬ РУЧКА — ПИСАТЬ

ЛЕД - КОНЬКИ

ЩЕТКА — ЗУБЫ

СНЕГ — ЗИМА ЛОШАДЬ — САНИ БАБОЧКА — МУХА

Второй ряд

СПИЧКИ - КРОВАТЬ

ЖУК — КРЕСЛО

СИНИЦА - СЕСТРА

РЫБА — ПОЖАР

ШЛЯПА — ПЧЕЛА

БОТИНКИ — САМОВАР

ЛЕЙКА — ТРАМВАЙ

КОМПАС — КЛЕЙ

МУХОМОР - ДИВАН

НЕБО — РАК

ДЕРЕВО — ОВЦА

ГРЕБЕНКА — ВЕТЕР

БУСЫ - ЗЕМЛЯ

ПИЛА — ЖУРНАЛ

ГРАФИК — ТУМАН

МЕТОДИКА «ЗАУЧИВАНИЕ 10 СЛОВ» (методика А. Р. Лурия)

Анализируется состояние памяти (непосредственного запоминания), утомляемости, активности внимания.

Ход выполнения задания.

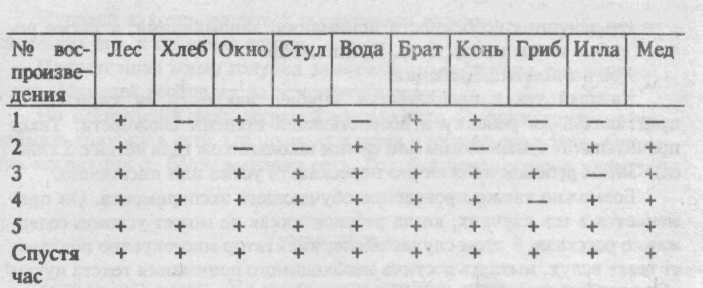

Экспериментатор использует заранее подобранные слова, не имеющие между собой связи, и фиксирует их последующее называние испытуемым с помощью знаков «+» и «—» в бланке, где отведено несколько строк под номерами (№ 1 — № 5) для результатов соответственно первого, второго и т. д. воспроизведения (см. материал к методике).

С. Я. Рубинштейн предлагает давать инструкцию ребенку в несколько этапов (14).

Первый этап: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда кончу читать, сразу же повтори столько слов, сколько запомнишь. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?» Экспериментатор медленно и четко читает слова, после чего испытуемый сразу же должен их назвать.

Второй этап: «Сейчас я снова прочту те же самые слова, и ты опять должен повторить их — и те, которые уже назвал, и те, которые в первый раз пропустил,— все вместе, в любом порядке».

Перед следующими 3—5 прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». При комплексном обследовании школьника последующий час желательно заполнить другими методиками, а затем повторить воспроизведение, но уже без прочтения слов экспериментатором.

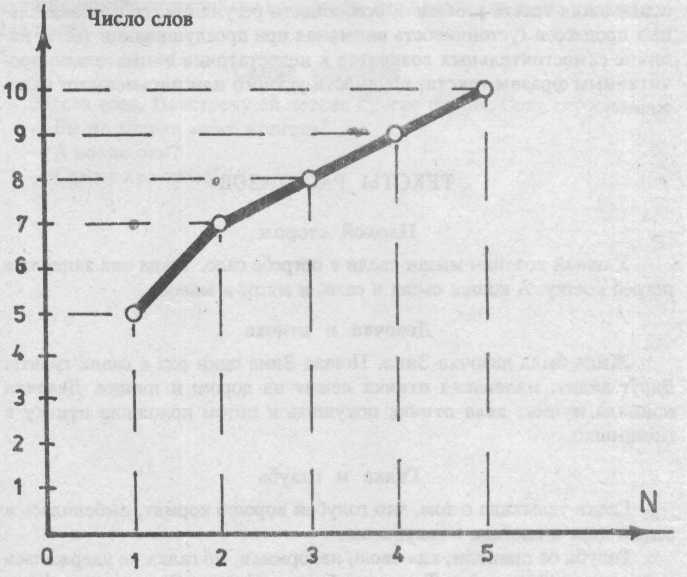

По полученному протоколу составляется «кривая запоминания» (см. материал к методике). По ней анализируют особенности запоминания. Так, у здоровых детей с каждым воспроизведением растет число правильно названных слов; умственно отсталые дети воспроизводят меньшее число, могут демонстрировать застревание на «лишних» словах.

Если ребенок сразу воспроизвел 8—9 слов, а потом с каждым разом все меньше и меньше (кривая не возрастает, а снижается на графике), то это отражает повышенную утомляемость. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности.

Число слов, воспроизведенных час спустя, свидетельствует, по Рубинштейн, «о памяти в узком смысле слова» (15 с. 135).

МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ «ЗАУЧИВАНИЕ 10 СЛОВ»

О бразец

протокола

бразец

протокола

Рис.7

МЕТОДИКА «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССКАЗОВ»

Исследуются особенности понимания, запоминания, а также речи. Тексты взяты из кн. С. Я. Рубинштейн.

Ход выполнения задания.

Каждый текст предлагается заранее наклеить на карточки и предъявлять их ребенку в возрастающей степени сложности. Текст прочитывается психологом или самим школьником (для детей с 5 класса). Затем ребенок должен его пересказать устно или письменно.

Возможно также проведение обучающего эксперимента. Он применяется в тех случаях, когда ребенок никак не может усвоить содержание рассказа. В этом случае экспериментатор многократно повторяет текст вслух, пытаясь достичь необходимого понимания текста путем обсуждения его с ребенком. Психологом анализируются средства, использованные ребенком для заучивания, особенности понимания или осмысления текста ребенком, особенности регуляции его познавательных процессов (устойчивость внимания при прослушивании теста, наличие самостоятельных возвратов к недостаточно внимательно прочитанным фразам текста, трудности устного или письменного изложения) .

ТЕКСТЫ РАССКАЗОВ

Плохой сторож

У одной хозяйки мыши съели в погребе сало. Тогда она заперла в погреб кошку. А кошка съела и сало, и мясо, и молоко.

Девочка и птичка

Жила-была девочка Зина. Пошла Зина один раз в садик гулять. Вдруг видит: маленькая птичка лежит на дороге и пищит. Девочка поймала мушек, дала птичке покушать и потом положила птичку в гнездышко.

Галка и голубь

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и влетела в голубятню.

Голуби ее приняли, как свою, накормили, но галка не удержалась и закаркала по-галочьи. Тогда голуби ее прогнали. Она вернулась было к галкам, но те ее тоже не приняли.

Муравей и голубка

Муравей захотел напиться и спустился вниз к ручью. Волна захлестнула его, и он начал тонуть.

Пролетевшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей ветку. Муравей взобрался на эту ветку и спасся.

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет пойти поймать голубку в сеть. Он подполз к нему и укусил его в ногу. Охотник вскрикнул от боли, выронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.