- •2 . Двоичная система счисления — это позиционная система счисления с основанием 2. Для записи чисел в двоичной системе используются всего две цифры (0 и 1).

- •Основные сведения[править | править исходный текст]

- •Основные параметры интегральных схем

- •Разновидности

- •Принцип действия

- •Ключевой с широтно-импульсной модуляцией

- •Ключевой с триггером Шмитта

- •Достоинства вторичных источников питания с импульсной стабилизацией

- •Недостатки

- •Комбинационные цифровые устройства

- •Мультиплексоры и демультиплексоры.

- •Последовательностные цифровые устройства (пцу)

- •Триггеры

- •Принцип работы и разновидности триггеров

- •19. Управляемые выпрямители

- •Коэффициент сглаживания[править | править исходный текст]

- •Виды сглаживающих фильтров[править | править исходный текст] Индуктивный сглаживающий фильтр[править | править исходный текст]

- •Емкостной сглаживающий фильтр[править | править исходный текст]

- •Трехфазная мостовая схема выпрямителя

Основные параметры интегральных схем

Для сравнения различных типов микросхем используют такой параметр, как произведение задержки переключения на мощность. Чем меньше эта величина, тем выше качество интегральной схемы. Чем меньше этот параметр, тем более чувствительна интегральная схема к выходной нагрузке.

К основным параметрам интегральных схем относятся следующие:

– Максимальное входное напряжение Uвх макс – наибольшее значение входного напряжения интегральной схемы, при котором выходное напряжение соответствует заданному значению.

– Минимальное входное напряжение Uвх мин – наименьшее значение входного напряжения интегральной схемы, при котором выходное напряжение соответствует заданному значению.

– Чувствительность S – наименьшее значение входного напряжения, при котором электрические параметры интегральной схемы соответствуют заданным значениям.

– Диапазон входных напряжений DUвх – интервал значений напряжений от минимального входного напряжения до максимального.

– Входное напряжение Uвых – значение напряжения на входе интегральной схемы в заданном режиме.

– Напряжение смещения Uсм, – значение напряжения постоянного тока на входе интегральной схемы, при котором выходное напряжение равно нулю.

– Максимальное выходное напряжение Uвых макс – наибольшее значение выходного напряжения, при котором изменения параметров интегральной схемы соответствуют заданным значениям.

– Минимальное выходное напряжение Uвых мин – наименьшее значение выходного напряжения, при котором изменения параметров интегральной схемы соответствуют заданным значениям.

– Выходное напряжение баланса Uвых бл – значение напряжения постоянного тока на каждом выходе интегральной схемы относительно общего вывода, когда напряжение между выходами равно нулю.

– Напряжение срабатывания Ucpб – наименьшее значение напряжения постоянного тока на входе, при котором происходит переход интегральной схемы из одного устойчивого состояния в другое.

– Напряжение отпускания Uотп – наибольшее значение напряжения постоянного тока на входе, при котором происходит переход интегральной схемы из одного устойчивого состояния в другое.

– Минимальное прямое напряжение на переходах Uпр мин– наименьшее значение падения напряжения на переходах интегральной схемы, при котором обеспечивается заданное значение электрических параметров интегральной микросхемы.

– Максимальное обратное напряжение на переходах Uобр макс – наибольшее значение падения напряжения на переходах интегральной схемы при протекании обратного тока.

– Напряжение логической единицы U1– значение высокого уровня напряжения для "положительной" логики и значение низкого уровня напряжения для "отрицательной" логики.

– Напряжение логического нуля U0– значение низкого уровня напряжения для "положительной" логики и значение высокого уровня напряжения для "отрицательной" логики.

– Пороговое

напряжение логической единицы ![]() –

наименьшее значение высокого уровня

напряжения для "положительной"

логики или наибольшее значение низкого

уровня напряжения для "отрицательной"

логики на входе интегральной схемы, при

котором происходит переход интегральной

схемы из одного устойчивого состояния

в другое.

–

наименьшее значение высокого уровня

напряжения для "положительной"

логики или наибольшее значение низкого

уровня напряжения для "отрицательной"

логики на входе интегральной схемы, при

котором происходит переход интегральной

схемы из одного устойчивого состояния

в другое.

– Пороговое

напряжение логического нуля ![]() –

наибольшее значение низкого уровня

напряжения для "положительной"

логики или наименьшее значение высокого

уровня напряжения для "отрицательной"

логики на входе интегральной схемы, при

котором происходит переход интегральной

схемы из одного устойчивого состояния

в другое.

–

наибольшее значение низкого уровня

напряжения для "положительной"

логики или наименьшее значение высокого

уровня напряжения для "отрицательной"

логики на входе интегральной схемы, при

котором происходит переход интегральной

схемы из одного устойчивого состояния

в другое.

– Входной ток Iвх – значение тока, протекающего во входной цепи интегральной микросхемы в заданном режиме.

– Выходной ток Iвых – значение тока, протекающего в цепи нагрузки интегральной микросхемы в заданном режиме.

– Максимальный выходной ток Iвых макс– наибольшее значение выходного тока, при котором обеспечиваются заданные параметры интегральной схемы.

– Минимальный выходной ток Iвых мин– наименьшее значение выходного тока, при котором обеспечиваются заданные параметры интегральной схемы.

– Входной ток логической единицы I1 – входной ток, обеспечивающий формирование логической единицы.

– Входной ток логического нуля I0– входной ток, обеспечивающий формирование логического нуля.

– Выходной

ток логической единицы ![]() –

выходной ток, обеспечивающий формирование

логической единицы.

–

выходной ток, обеспечивающий формирование

логической единицы.

– Выходной

ток логического нуля ![]() –

выходной ток, обеспечивающий формирование

логического нуля.

–

выходной ток, обеспечивающий формирование

логического нуля.

– Ток утечки на входе Iут вх – значение тока во входной цепи интегральной схемы при закрытом состоянии входа и заданных режимах на остальных выводах.

– Ток утечки на выходе Iут вых – значение тока в выходной цепи интегральной схемы при закрытом состоянии выхода и заданных режимах на остальных выводах.

– Ток потребления Iпот – значение тока, потребляемого интегральной схемой, от источников питания в заданном режиме.

– Ток короткого замыкания Iкз – значение тока, потребляемого интегральной схемой при закороченном выходе.

– Ток холостого хода Iхх– значение тока, потребляемого интегральной схемой при отключенной нагрузке.

– Потребляемая мощность Рпот – значение мощности, потребляемой интегральной схемой, работающей в заданном режиме, от источников питания.

– Максимальная потребляемая мощность Рпот макс – значение потребляемой мощности интегральной схемы в предельном режиме потребления.

– Потребляемая

мощность в состоянии логической

единицы ![]() –

потребляемая мощность, обеспечивающая

формирование логической единицы.

–

потребляемая мощность, обеспечивающая

формирование логической единицы.

– Потребляемая

мощность в состоянии логического

нуля ![]() –

потребляемая мощность, обеспечивающая

формирование логического нуля.

–

потребляемая мощность, обеспечивающая

формирование логического нуля.

– Средняя потребляемая мощность Рпот ср – значение мощности, равное полусумме мощностей, потребляемых логической интегральной схемой от источников питания в двух различных устойчивых состояниях.

– Выходная мощность Рвых – значение мощности сигнала, выделяемой на нагрузке интегральной схемы в заданном режиме.

– Рассеиваемая мощность Ррас – значение мощности, рассеиваемой интегральной схемой, работающей в заданном режиме.

– Нижняя граничная частота полосы пропускания fн – наименьшее значение частоты, на которой коэффициент усиления интегральной схемы уменьшается на 3 дБ при заданной частоте.

– Верхняя граничная частота полосы пропускания fв– наибольшее значение частоты, на которой коэффициент усиления интегральной схемы уменьшается на 3 дБ от значения на заданной частоте.

– Полоса пропускания Df – диапазон частот между верхней и нижней граничными частотами полосы пропускания.

– Время задержки импульса tз– интервал времени между фронтами входного и выходного импульсов интегральной схемы, измеренный на заданном уровне напряжения или тока.

– Время нарастания выходного напряжения tнар– интервал времени, в течение которого выходное напряжение интегральной схемы изменяется с первого достижения уровня 0,1 до первого достижения уровня 0,9 установившегося значения.

– Время установления выходного напряжения tуст– интервал времени, в течение которого выходное напряжение интегральной микросхемы изменяется с первого достижения уровня 0,1 до последнего достижения уровня 0,9 установившегося значения.

– Время перехода из состояния логической единицы в состояние логического нуля t1,0 – интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной схемы переходит от напряжения логической единицы к напряжению логического нуля, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения.

– Время перехода из состояния логического нуля в состояние логической единицы t0,1– интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной схемы переходит от напряжения логического нуля к напряжению логической единицы, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения.

– Среднее время задержки распространения сигнала логической интегральной микросхемы tзд. р. ср – интервал времени, равный полусумме времен задержки распространения сигнала при включении и выключении логической интегральной микросхемы.

– Время хранения информации при отключении напряжения питания txp– интервал времени с момента отключения источника питания интегральной схемы, в течение которого записанная информация сохраняется с заданными параметрами.

– Время считывания информации tсч– интервал времени между фронтами адресного и считанного сигналов интегральной схемы, измеренный на заданных уровнях в заданном режиме.

– Время записи информации tзи – интервал времени между началом адресного сигнала и появлением записанной информации на выходе интегральной схемы, измеренный на заданных уровнях.

– Коэффициент усиления напряжения Ку и – отношение выходного напряжения интегральной схемы к входному напряжению.

– Коэффициент усиления тока Ку i – отношение выходного тока интегральной схемы к входному току.

– Коэффициент усиления мощности Ку – отношение выходной мощности интегральной схемы к входной мощности.

– Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики Кпл а – наибольшее отклонение значения крутизны амплитудной характеристики интегральной схемы относительно значения крутизны амплитудной характеристики, изменяющейся по линейному закону.

– Коэффициент объединения по входу Коб – число входов интегральной схемы, по которым реализуется логическая функция.

– Коэффициент разветвления по выходу Краз – число единичных нагрузок, которое можно одновременно подключить к выходу интегральной схемы.

– Входное сопротивление Rвх – величина, равная отношению приращения входного напряжения интегральной схемы к приращению активной составляющей входного тока при заданном значении частоты сигнала.

– Выходное сопротивление Rвых– величина, равная отношению приращения выходного напряжения интегральной схемы к вызвавшей его активной составляющей выходного постоянного или синусоидального тока при заданном значении частоты сигнала.

– Входная емкость Свх – величина, равная отношению емкостной реактивной составляющей входного тока интегральной схемы к произведению круговой частоты на синусоидальное входное напряжение схемы при заданном значении частоты сигнала.

– Выходная емкость Свых – величина, равная отношению емкостной реактивной составляющей выходного тока интегральной схемы к произведению круговой частоты на вызванное им выходное напряжение при заданном значении частоты сигнала.

Серийные логические ИМС.

В зависимости от технологии изготовления логические ИМС делятся на серии, отличающиеся набором элементов, напряжением питания, потребляемой мощностью, динамическим параметрам и др. Наибольшее применение получили серии логических ИМС, выполненные по ТТЛ (транзистор╜но-транзисторная логика), ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика) и КМОП (комплементарная МОП логика) технологиям. Каждая из перечисленных технологий совершенствовалась, поэтому в каждой серии ИМС имеются подсерии, отличающиеся по параметрам.

В ИМС, выполненных по технологии ТТЛ, в качестве базового элемента используется многоэмиттерный транзистор. Много╜эмиттерный транзистор (МЭТ) отличается от обычного транзистора тем, что он имеет несколько эмиттеров, расположенных так, что прямое взаимодействие между ними исключается. Благодаря этому переходы база-эмиттеры МЭТ можно рассматривать как параллельно включенные диоды.

ИМС, выполненных по технологии ТТЛ, использовался сложный инвертор с двуполярным ключом, а для исключения насыщения МЭТ применялись диоды Шотки с малым падением напряжения в прямом направлении (ТТЛШ).

5

ОДНОФАЗНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, содержащий два тиристорных регулирующих ключа, каждый из которых включен между соответствующими входным и выходным выводами , первый выпрямительный мост, выполненный на диодах, вход которого соединен с цепью нагрузки, а параллельно его входу включен тиристор, второй выпрямительный мост, вход которого через дроссель соединен с входными выводами для подключения питающей сети, а выход - с LC-фильтром, два зарядных и один коммутирующий тиристоры , блок управления тиристорами и цепочку искусственной когмутации, состоящую из последовательно соединенных дросселя и конденсатора, причем первый заряд .ный тиристор включен в прямом направле , а НИИ между общей точкой соединения дросселя и Ынденсатора фильтра и свободным выводом одной обкладки конденсатора цепочки искусственной коммутации, свободный конец дросселя которой соединен с анодной группой диодов первого выпрямительного моста, второй зарядный тнристор анодом соединен с катодной группой диодов первого выпрямительного моста, а катодом - с анодной группой вентилей второго выпрямительного моста и катодом коммутирующего тиристора , анод которого соединен с катодом первого зарядного тиристора, отличающийся тем, что, с целью снижения установленной мощности и повышения КПД, в качестве вентилей анодной группы второго выпрямительного моста использованы тиристоры и дополнительно введены датчик направления тока и блок логики, причем датчик направления тока включен между одним из входных выводов и соответствующим тиристорным регулирующим ключом, его выход соединен с одним входом блока логики, другой вход которого соединен с выходами блока управления, а выход -. с управляющими электродами тиристоров анодной группы второго выпрямительного моста. 8ко упраёпения

Однофазный и трехфазный регуляторы переменного напряжения [3.39] — [3.44] представляют собой преобразователи, выходное напряжение которых может регулироваться вниз от величины входного переменного напряжения. Они используются в бытовых электроприборах (см. гл. 8), для регулирования скорости асинхронных двигателей (см. п. 6.4.4), для питания высоковольтных устройств (см. п. 5.3.3), для осветительных устройств, для питания печей сопротивления и сварочных агрегатов (см. § 7.3) и т. д. Однофазные регуляторы переменного напряжения. Фазовое регулирование. Регулировочная характеристика регулятора переменного напряжения приведена на 3.61,а. Здесь Uu и /н — действующие значения напряжения и тока нагрузки соответственно при угле управления a; ?/0 и /о — соответствующие значения при а=0. Среднее значение анодного тока вентиля в схеме 3.53

3.4. РЕГУЛЯТОРЫ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 3.4.1. БАЗОВЫЕ СХЕМЫ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ Широтно-импульсные способы регулирования переменного напряжения, как и постоянного напряже- ния (см. главу 1), требуют выполнения схем регуляторов на вентилях с полным управлением, чтобы иметь возможность включать и выключать вентили в желаемые моменты времени. На рис. 3.4.1 представлены схемы регуляторов на ключах, позволяющие применять широтно-импульсное регулирование переменного напряжения.

Схема регулятора на рис. 3.4.1,а позволяет регулировать вниз выходное напряжение методом одно- кратного или многократного широтно-импульсного регулирования, кривые выходных напряжений для которых приведены соответственно на рис. 3.4.2,а,б. При этом ключи К1 и К2 работают в противофазе, так что все время такта Тт существует цепь для протекания тока нагрузки, содержащей индуктивность. Схема регулятора на рис. 3.4.1,б позволяет выполнять комбинированное регулирование переменного напряжения как за счет амплитудной, так и за счет широтно-импульсной модуляции. Противофазное переключение ключей К1 и К2 обеспечивает переключение мгновенного значения выходного напряжения регулятора между уровнями U1 и U2, как видно из рис. 3.4.2,в. При необходимости уменьшения выходного напряжения регулятора ниже значения U2, в противофазе начинают переключаться ключи К2 и К3, обеспечивая многократное широтно-импульсное регулирование выходного напряжения, аналогично рис. 3.4.2,б. Схема регулятора на рис. 3.4.1,в построенная на концепции реверсивной вольтодобавки позволяет суммировать или вычитать из ее выходного напряжения путем подключения через соответствующую диагональ моста на ключах 1-4 трансформатора вольтодобавки в фазе или в противофазе с входным напряжением. Это приводит к форме кривой выходного напряжения регулятора, аналогичной рис. 3.4.2,в. При этом мгновенная кривая входного напряжения совпадает в первом случае с U2, а во втором – с U1. На основе этих принципов регулирования переменного напряжения может быть построено большое разнообразие схем регуляторов [30,32]. Ключи для цепей переменного тока реализуются или встречно-параллельным включением полностью управляемых тиристоров – GTO-тиристоров, или диодно-транзисторными комбинациями, показанными на рис. 3.4.3. В схеме ключа на рис. 3.4.3,а на транзистор с диодного моста всегда поступает напряжение только необходимой (рабочей) полярности для коллекторного перехода транзистора. В схемах ключей на рис. 3.4.3,б,в нерабочая полярность напряжения на транзисторе снимается последовательными или параллельны- ми диодами соответственно. Специфической особенностью всех регуляторов с широтно-импульсными способами регулирования переменного напряжения является импульсный характер входного тока регулятора. При наличии у источника входного напряжения собственной индуктивности (индуктивность линии, индуктивности рас-сеивания трансформатора и электрического генератора) это требует установки входного LC-фильтра. Например, при многократном широтно-импульсном способе регулирования выходного напряжения, как показано на рис.3.4.4,а, при частоте коммутации в несколько килогерц форма тока iн в нагрузке регулятора будет практически синусоидальной. При этом форма тока на входе регулятора будет иметь вид, представленный на рис. 3.4.4,а. Характерно, что широтно-импульсное регулирование переменного напряжения не вносит дополнительного фазового сдвига первой гармоники тока на входе регулятора, а этот сдвиг зависит только от фазового угла активно-индуктивной нагрузки. В регуляторе переменного на- пряжения с фазовым способом регулирования сдвиг первой гармоники входного тока регулятора определяет- ся суммой углов сдвига активно-индуктивной нагрузки и управления в соответствии с уравнением. Регуляторы трехфазного напряжения получают путем объединения трех однофазных регуляторов напряжения. При этом, используя свойство связности трехфазных нагрузок без нулевого провода, можно упростить схемы трехфазных регуля- торов по сравнению с прямым суммированием однофазных регуляторов. Так композиция из трех однофазных регу- ляторов по схеме рис. 3.4.1 в один трехфазный потре- бует шесть ключей переменного тока, т.е. двенадцать транзисторов в соответствии с выполнением ключей по схемам рис. 3.4.3,б,в. Модифицированная схема трехфазного регулятора с широтно-импульсным способом регулирования напряжения показана на рис. 3.4.5. Здесь последовательные ключи выполнены на антипараллельно соединенных транзисторах и диодах, а вместо закорачивания фаз нагрузки параллельными ключами применено межфазное закорачивание нагрузки с помощью трехфазного диодного моста и общего однонаправленного ключа – транзистора. При этом формы напряжений и токов в фазах регулятора такие же, как у однофазного регулятора на рис. 3.4.4, только с соответствующим временным сдвигом между фазами. Рис. 3.4.5 3.4.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ Регулировочные характеристики. Для нахождения зависимости первой гармоники выходного на- пряжения регулятора от относительной длительности импульса tи напряжения в интервале такта Тт, обозначаемой как * tи , необходимо вычисление соответствующего коэффициента ряда Фурье. Ограничимся здесь случаем однократного широтно-импульсного регулирования (ШИР), тог-да в соответствии с рис. 3.4.2,а действующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора вычислим как первый коэффициент ряда Фурье: Здесь регулировочная характеристика нелинейная, но при многократном широтно-импульсном регулировании (рис. 3.4.2,б) с ростом кратности регу- лировочная характеристика приближается к линейной. Внешние характеристики. Под внешней характеристикой регулятора переменного напряжения с ШИР понимается зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от действующего значения первой гармоники выходного тока при постоянном фазовом угле нагрузки по первой гармонике и постоянной относительной длительности импульса ШИР, так как такой регулятор предназначен для получения практически синусоидального регулируемого переменного напряжения и тока. Как уже отмечалось, из-за импульсного характера входного тока регулятора (рис. 3.4.4,б) обязательно нали- чие входного LC-фильтра, причем функцию продольной индуктивности фильтра может исполнять и собственная индуктивность источника питания при «слабых» источниках. В этом случае внешняя характеристика регулятора будет практически определяться внешней характеристикой входного LC-фильтра из-за близких к идеальным характеристик современных ключевых элементов. Функциональная и расчетная схемы замещения регулятора с фильтром для нахождения его внешней характеристики приведены на рис. 3.4.6,а,б. На рис. 3.4.6,б вентильная часть регулятора с активно- индуктивной нагрузкой заменена эквивалентным по первым гармоникам входным также активно- индуктивным сопротивлением, следующим образом пересчитанным из сопротивлений нагрузки что становится очевидным, если сравнить непрерывный выходной и импульс- ный входной ток регулятора на рис. 3.4.4. Рис. 3.4.6 Входное сопротивление вентильной части регулятора по первой гармонике (при отсутствии LC- фильтра) с учетом того, что регулировочная характеристика при многократном ШИР имеет линейную зависимость. Если для схемы на рис. 3.4.6,б найти зависимость действующего значения первой гармоники напряже- ния на выходе фильтра U′ от приведенных параметров нагрузки а по значениям Uв′ых (1) определить и выходное напряжение регулятора Uвых (1) =Uвх (1)Ср , то можно обеспечить возможность построения внешней характеристики регулятора, определяя при этом выходной ток по (3.4.3). Здесь необходимо отметить один характерный промежуточный результат на пути нахождения внешней характеристики. Из (3.4.5) следует, что регуля- тор переменного напряжения согласовывает сопротивления входной и выход- ной цепей по первой гармонике как трансформатор. Учитывая, что в главе 1 регулятор постоянного напряжения, обладающий таким же свойством пере- счета сопротивлений входной и выходной цепи по постоянному току, был на- зван «электронным трансформатором постоянного напряжения», здесь ре- гулятор переменного напряжения можно назвать «электронным трансфор- матором переменного напряжения». При этом коэффициентом трансформа- ции служит степень регулирования напряжения. Если она меньше единицы, то трансформатор только понижающий. Возвращаясь к задаче нахождения внешней характеристики регулятора, найдем методом АДУ1 зави- симость первой гармоники напряжения на выходе LC-фильтра Uв′х от параметров схемы. Дифференциальное уравнение для указанного напряжения из схемы рис. 3.4.6,б имеет вид После его алгебраизации методом АДУ1 (см. раздел 1.5.2.3.1 части 1) получаем для действующего значения напряжения на выходе LC-фильтра, а значит, через умножение на степень регулирования и действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора следующее выражение: Значение емкости С входного фильтра выбирается так, чтобы импульсная составляющая входного тока регулятора замкнулась через нее, а в питающую сеть проходила практически только первая гармоника вход- ного тока регулятора. Тогда при заданных параметрах входного фильтра L,C методика построения внешних характеристик такова. Для фиксированного значения степени регулирования Ср и фазового угла нагрузки ϕ = варьируют параметры нагрузки, а значит, по (3.4.6) и Rвх, Lвх и по (3.4.8) находят дейст- вующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора, а по (3.4.3) и действующее значение первой гармоники выходного тока. Так по точкам строится семейство внешних характеристик.

РЕГУЛЯТОРЫ С ФАЗОВЫМ СПОСОБОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 3.2.1. БАЗОВЫЕ СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ Простейший регулятор однофазного переменного напряжения состоит из двух встречно-параллельно включенных тиристоров, соединенных последовательно с нагрузкой, как показано на рис. 3.2.1. На рис. 3.2.2 построе- ны диаграммы напряжений и токов регулятора. Углы управ- ления α тиристорами должны быть такими, чтобы ток в последовательной активно-индуктивной нагрузке был прерывистым. Соотношение для угла регулирования α,

длительности протекания тока через тиристор λ и параметров нагрузки Lн, Rн здесь такое же, как (2.2.5) у однофазного выпрямителя в режиме прерывистого тока (см. параграф 2.2 части 1 [1]). Увеличение угла регули- рования α приводит к уменьшению λ и росту искажения кривой напряжения на нагрузке Uн и за счет этого к изменению его действующего значения и первой гармоники. При этом ухудшается и качество потребляемого из сети тока из-за роста сдвига фазы тока относительно напряжения (увеличение потребле- ния реактивной мощности) и за счет ухудшения его формы вследствие уменьшения длительности протекания РИС. 3.2.2 Возможен и другой способ регулирования переменного напряжения в этой схеме – широтно-импульсное регулирование при естественной коммутации. На рис. 3.2.3 показаны диаграммы входного напряжения и входного тока такого регулятора (первая диаграмма) и выходного напряжения (вторая диаграмма) при работе на активную нагрузку (термопечи сопротивления). Здесь уже цель регулирования состоит в изменении действующего значения напряжения на активной нагрузке для преобразования электрической энергии в тепловую. При таком регулировании период входного тока регулятора Тц много больше периода сетевого напряжения Т1 и в этом токе появляются субгармоники, т.е. гармоники с частотой ниже частоты сетевого напряжения. Это, в свою очередь, при «слабой» сети может вызвать в ней низкочастотные колебания уровня напряжения, приводящие к мерцанию освещения (фликкер-эффект), нормы которого устанавливаются ГОСТом на качество электроэнергии. РИС. 3.2.3 Улучшение качества выходного напряжения достигается в трехфазных регуляторах переменного на- пряжения, основные схемы которых приведены на рис. 3.2.4. Схема на рис. 3.2.4,а объединяет три однофазных регулятора и при отсутствии нулевого провода характеризуется лучшим качеством выходного фазного напряжения, как в шестипульсной схеме, а не как в двухпульсной схеме однофазного регулятора. Форма напряжения на фазе нагрузки и ток фазы показаны на рис. 3.2.5,а,б для активной и активно-индуктивной нагрузки соответственно (см. [6] части 1). Более простая схема регулятора на рис. 3.2.4,б характеризуется худшим качеством выходного напряжения, проявляющимся в неодинаковости форм полуволн фазного напряжения, но без постоянной составляющей в нем. Схемы регуляторов на рис. 3.2.4,в,г применимы при условии доступности всех шести концов трехфазной нагрузки. При использовании трансформатора в регуляторе возможно более качественное регулирование переменного напряжения за счет использования комбинации фазового и амплитудного способов регулирования [30-32]. 3.2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ Регулировочные характеристики. Для регуляторов переменного напряжения значимы два вида регу- лировочных характеристик в зависимости от характера нагрузки. При работе на активную нагрузку показа- тельной является зависимость действующего значения выходного напряжения регулятора от угла регулиро- вания α. Для однофазного регулятора эта регулировочная характеристика принимает следующий вид: При работе на асинхронный двигатель (в первом приближении активно- индуктивная нагрузка) показательной является зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от угла α. Для однофазного регулятора эту регулировочную характеристику получаем при разложении кривой выходного напряжения в ряд Фурье, а синусная состав- ляющая первой гармоники будет: косинусная составляющая действующего значения первой гармоники равна ( ) sin cos [cos α − cos (α + λ)] Тогда действующее значение первой гармоники выходного напряжения регу- лятора относительно действующего значения входного напряжения регулято- ра, т.е. регулировочная характеристика регулятора по первой гармонике, бу- дет определяться по выражению Здесь регулировочная характеристика из-за прерывистого режима работы регулятора будет зависеть не только от управления (от α), но и от параметров цепи нагрузки (от λ), как и в выпрямителе в режиме преры- вистых токов. На рис. 3.2.6 показаны графики рассчитанных регулировочных характеристик, причем построена для двух крайних сочетаний параметров нагрузки – без Rн (чисто индуктивная нагрузка) и без Lн (чисто активная нагрузка). Входной коэффициент сдвига и коэффициент мощности. Второй важной характеристикой регулятора напряжения является его входная энергетическая характеристика – зависимость входного коэффициента мощности от степени регулирования выходного на- пряжения. Так как входной коэффициент мощности равен произве- дению коэффициента сдвига на коэффициент искажения входного тока, то удобно найти отдельные зависимости для указанных со- множителей. Для расчета коэффициента искажения входного тока регуля- тора необходимо аналитическое описание его мгновенных значе- ний. Это описание полуволны тока аналогично уравнению (2.2.4) части 1 [1] для прерывистого режима выпрямленного тока. Слож- ность указанного выражения приведет к громоздкой (не инженер- ной) формуле для нахождения коэффициента искажения входного тока. Для приближенной оценки качества входного тока используем приближенную аппроксимацию реальной полуволны тока эквивалентной полуси- нусоидой с длительностью полуволны, равной длительности протекания импульса тока λ. Тогда действующее значение такой эквивалентной полусинусоиды с частотой ωэ и с единичной амплитудой будет В результате находим коэффициент искажения входного тока регулятора Сдвиг фазы первой гармоники тока нагрузки относительно первой гар- моники выходного напряжения определяется параметрами нагрузки. Сдвиг фазы первой гармоники выходного напряжения регулятора относительно входного напряжения регулятора рассчитываем с учетом (3.2.2) и (3.2.3): На рис. 3.2.7 приведены графики указанной зависимости. РИС. 3.2.7 Аналогичным образом можно определить характеристики трехфазного ре-гулятора напряжения. Из-за громоздкости в этом случае аналитических выра-жений удобнее пользоваться рассчитанными графическими за- висимостями [11].

6.

7.

Стабилизатор тока: назначение, описание, схемы

Современный человек постоянно находится в окружении огромного количества электротехнического оборудования, как бытового, так и промышленного. Трудно представить нашу жизнь без электрических приборов, они незаметно проникли в дома. Даже в наших карманах всегда найдется несколько таких устройств. Вся эта техника для своей стабильной работы требует бесперебойной подачи электроэнергии. Ведь скачки сетевого напряжения и тока чаще всего становятся причиной выхода приборов из строя.

Для обеспечения качественного питания технических устройств лучше всего использовать стабилизатор тока. Он сможет компенсировать перепады сети и продлить срок эксплуатации. Стабилизатор тока – это устройство, которое автоматически поддерживает ток потребителя с заданной точностью. Он компенсирует скачки частоты тока в сети, изменение мощности нагрузки и температуры окружающей среды. Например, увеличение мощности, потребляемой устройством, приведет к изменению потребляемого тока, что вызовет падение напряжения на сопротивлении источника, а также сопротивлении проводки. Чем больше будет значение внутреннего сопротивления, тем сильнее будет меняться напряжение при увеличении тока нагрузки.

Компенсационный стабилизатор тока представляет собой устройство с автоматическим регулированием, которое содержит цепь отрицательной обратной связи. Стабилизация достигается в результате изменения параметров регулирующего элемента, в случае воздействия на него импульса обратной связи. Этот параметр называется функцией выходного тока. По виду регулирования компенсационные стабилизаторы тока бывают: непрерывными, импульсными и смешанными.

Основные параметры:

1. Коэффициент стабилизации по значению входного напряжения: К ст.т = (∆U вх /∆IH)*(IH /U вх), где Iн ,∆Iн – значение тока и приращения значения тока в нагрузке. Коэффициент К ст.т вычисляется при неизменном сопротивлении нагрузки.

2. Значение коэффициента стабилизации в случае изменения сопротивления: KRH = (∆R н/ R н) * (IH/∆IH) = rі / RH, где RH,∆R н - сопротивление и приращение сопротивления нагрузки; гi – значение внутреннего сопротивления стабилизатора. Коэффициент KRH вычисляется при неизменном входном напряжении.

3. Значение температурного коэффициента стабилизатора: γ=∆I н /∆t окр. К энергетическим параметрам стабилизаторов относится коэффициент полезного действия: η=P вых/P вх. Рассмотрим некоторые схемы стабилизаторов.

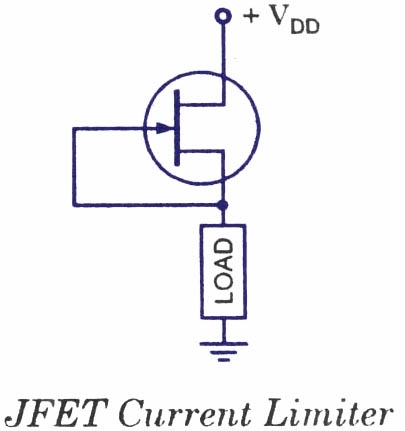

Весьма широкое распространение получил стабилизатор тока на полевом транзисторе, при закороченном затворе и истоке, соответственно Uзи=0. Транзистор в такой схеме подключается последовательно сопротивлению нагрузки. Точки пересечения прямых нагрузки с выходной характеристикой транзистора определят значение тока при наименьшем и наибольшем значении входного напряжения. При использовании такой схемы ток нагрузки незначительно изменяется при существенном изменении входного напряжения.

Если на затвор мощного полевого транзистора подать такое напряжение смещения, при котором происходит насыщение тока стока, то можем получить источник постоянного тока. Достоинство применения мощного полевого транзистора в качестве стабилизатора постоянного тока - очень высокое выходное сопротивление, обеспечивающее стабильность тока при сильных изменениях напряжения. В отличие от импульсных преобразователей, в данных конструкциях полевые транзисторы находятся в режиме насыщения, поэтому необходимо учитывать возможность чрезмерного повышения температуры во время работы. Следовательно, для стабилизаторов тока, важную роль играют радиаторы. Мощные полевые транзисторы представляют собой идеальные источники тока или токоприемники, что особенно полезно их применение в качестве постоянной токовой нагрузки и использования для управления током с помощью цифровых сигналов, используя лишь цифро-аналоговый преобразователь, как источник опорного напряжения. Принцип работы стабилизатора тока, одновременно и токоприемника очень прост. Подбирается мощный полевой транзистор, способный выдерживать максимальное напряжение и пропускать максимально допустимый ток, а в качестве измерительного элемента применяется мощный низкоомный резистор. Операционный усилитель используется, как обычный компаратор, контролирующий напряжение на этом резисторе, сравнивая его с опорным напряжением, которое получается с помощью регулятора, стабилитрона или цифро-аналогового преобразователя. Точный расчет этой схемы целиком зависит от стабильности сопротивления резистора, напряжения смещения усилителя и от стабильности опорного напряжения. Другой пример - схема двухвыводного стабилизатора тока. Применение мощного транзистора обеспечивает стабилизацию тока в широком диапазоне: от нескольких миллиампер до максимального допустимого тока данного полевого транзистора.

Очень простыми получаются стабилизаторы постоянного тока с использованием полевых транзисторов (рис. 4.26). Ток нагрузки протекает через резисторR1. Ток, протекающий в цепи: плюс источника, сток-затвор полевого транзистора, резистор Rн, минус источника питания, очень мал, так как переход сток – затвор транзистора смещен в обратном направлении. Напряжение на резисторе R1 имеет полярность плюс слева, минус справа. Потенциал затвора равен потенциалу правого вывода резистора R1, следовательно, потенциал затвора относительно истока будет отрицательным. При уменьшении сопротивления нагрузки ток через резистор R1 стремится увеличиться, в результате чего потенциал затвора относительно истока становится более отрицательным и транзистор закрывается в большей степени. При большем закрытии транзистора VT1 ток через нагрузку уменьшается, стремясь к своему первоначальному значению.

8.

Цифровое устройство (англ. Digital device) - техническое устройство или приспособление, предназначенное для получения и обработки информации в цифровой форме, используя цифровые технологии.

Физически цифровое устройство может быть выполнено на различной элементной базе: электромеханической (на электромагнитных реле), электронной (на диодах и транзисторах), микроэлектронной (на микросхемах), оптической.

В последнее время, ввиду достижений микро- и наноэлектроники, широкое распространение получили цифровые устройства на микроэлектронной элементной базе.

Примерами цифровых устройств являются широко распространённые сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры,веб-камеры, компьютеры, цифровое телевидение, DVD-проигрыватели.

В зависимости от способа ввода и вывода информации цифровые устройства подразделяются на последовательные, параллельные и последовательно-параллельные. Последовательным называется устройство, в котором входные сигналы поступают на вход, а выходные сигналы снимаются с выхода последовательно разряд за разрядом.

Устройство называется параллельным, если входные сигналы подаются на вход, а выходные сигналы снимаются с выхода одновременно. В последовательно-параллельных устройствах входные и выходные сигналы представлены в разных формах. Либо на вход сигналы поступают последовательно сигнал за сигналом, а с выхода они снимаются одновременно, либо наоборот.

По принципу действия все цифровые устройства делятся на два класса: комбинационные и последовательные(накопительные).

Комбинационными цифровыми устройствами (ЦКУ) называются устройства, выходные сигналы которых определяются только действующими в данный момент входными сигналами и не зависят от внутреннего состояния устройства. Устройство называют комбинационным, если его выходные сигналы в некоторый момент времени однозначно определяются входными сигналами, имеющими место этот момент времени

Последовательными устройствами называются цифровые устройства, выходные сигналы которых зависят не только от входных сигналов, но и от внутреннего состояния устройства. Этот тип устройств часто называют цифровыми автоматами.

2.3 Комбинационные цифровые устройства

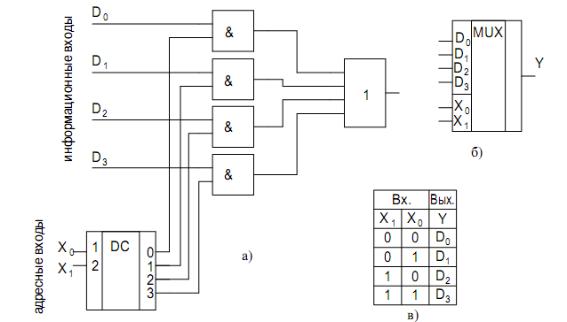

К комбинационным ЦУ относятся: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, комбинационные сумматоры и АЛУ.

Шифратором называется устройство, предназначенное для преобразования чисел из десятичной системы в двоичную. Логическая схема шифратора на два выхода приведена на рис.2. В соответствии с таблицей истинности (рис. 120в), используя карты Вейча, получаем: Y0=X1+X3; Y1=X2+X3.

Рис.3 Схема мультиплексора (а), условное обозначение (б), таблица истинности (в)

Нетрудно видеть, что в шифраторе сигнал, подаваемый на вход X0, не используется. Основное применение шифраторов - это введение первичной информации с клавиатуры (преобразование десятичного кода в двоичный), например, ИС К555ИВ3

Шифраторы выполняют задачу обратную той, которую выполняют дешифраторы: появление логической единицы (логического нуля) на определенном входе приводит к появлению соответствующей кодовой комбинации на выходе. Также как и дешифраторы, шифраторы бывают полными и неполными.

Шифратор – это комбинационное устройство, преобразующее десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных логических сигналов соответствует определенному двоичному коду. Шифратор иногда называют «кодером» (англ. coder) и используют, например, для перевода десятичных чисел, набранных на клавиатуре кнопочного пульта управления, в двоичные числа. Если количество входов настолько велико, что в шифраторе используются все возможные комбинации сигналов на выходе, то такой шифратор называется полным, если не все, то неполным. Число входов и выходов в полном шифраторе связано соотношением n = 2m, где n – число входов, m – число выходов. Так, для преобразования кода кнопочного пульта в четырехразрядное двоичное число достаточно использовать лишь 10 входов, в то время как полное число возможных входов будет равно 16 (n = 24 = 16), поэтому шифратор 10´4 (из 10 в 4) будет неполным.

На практике часто используют шифратор с приоритетом. В таких шифраторах код двоичного числа соответствует наивысшему номеру входа, на который подан сигнал «1», т. е. на приоритетный шифратор допускается подавать сигналы на несколько входов, а он выставляет на выходе код числа, соответствующего старшему входу.

9.

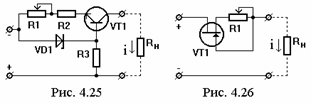

На рисунке 4.25 показана схема стабилизатора тока на биполярном транзисторе, а на рисунке 4.26 – на полевом транзисторе. Резистор R3 и стабилитрон VD1 образуют параметрический стабилизатор постоянного напряжения.

Рассмотрим принцип работы стабилизатора тока. К нестабильности тока через нагрузку может приводить как изменение сопротивления нагрузки, так и изменение входного напряжения. Предположим, что сопротивление нагрузки остается неизменным, а увеличивается входное напряжение. Если бы никаких изменений не происходило с транзистором, то ток через Rн увеличился бы. В результате этого увеличится ток, протекающий через резисторы R1, R2, а, следовательно, и напряжение на этих резисторах. Напряжение на стабилитроне равно сумме напряжений на резисторах R1, R2 и на переходе база-эмиттер транзистора (переход база-эмиттер транзистора включен в прямом направлении). Напряжение на стабилитроне при изменении входного напряжения остается практически неизменным, значит, напряжение на переходе база-эмиттер транзистора уменьшится и увеличится сопротивление между выводами эмиттер-коллектор транзистора. Ток, протекающий через коллектор-эмиттер транзистора и резистор нагрузки, будет уменьшаться, стремясь к своему первоначальному значению. Таким образом, будет обеспечиваться стабилизация тока.

Пусть теперь остается неизменным входное напряжение, а увеличивается сопротивление нагрузки. Если бы никаких изменений в этом случае не происходило с транзистором, то ток нагрузки уменьшился бы. При уменьшении тока нагрузки уменьшится ток, протекающий через резисторы R1, R2 и напряжение на этих резисторах уменьшится. В результате увеличится напряжение между базой и эмиттером транзистора и ток коллектора транзистора увеличится. Ток нагрузки будет стремиться к своему первоначальному значению, никогда его не достигая. Для увеличения стабильности тока в качестве транзистора VT1 используют составной транзистор.

Основные параметры:

1. Коэффициент стабилизации по значению входного напряжения: К ст.т = (∆U вх /∆IH)*(IH /U вх), где Iн ,∆Iн – значение тока и приращения значения тока в нагрузке. Коэффициент К ст.т вычисляется при неизменном сопротивлении нагрузки.

2. Значение коэффициента стабилизации в случае изменения сопротивления: KRH = (∆R н/ R н) * (IH/∆IH) = rі / RH, где RH,∆R н - сопротивление и приращение сопротивления нагрузки; гi – значение внутреннего сопротивления стабилизатора. Коэффициент KRH вычисляется при неизменном входном напряжении.

3. Значение температурного коэффициента стабилизатора: γ=∆I н /∆t окр. К энергетическим параметрам стабилизаторов относится коэффициент полезного действия: η=P вых/P вх. Рассмотрим некоторые схемы стабилизаторов.

Биполярный транзистор - электронный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Транзистор называется биполярный, поскольку в работе прибора одновременно участвуют два типа носителей заряда – электроны и дырки. Этим он отличается от униполярного(полевого) транзистора, в работе которого участвует только один тип носителей заряда.

Принцип работы обоих типов транзисторов похож на работу водяного крана, который регулирует водяной поток, только через транзистор проходит поток электронов. У биполярных транзисторов через прибор проходят два тока - основной "большой" ток, и управляющий "маленький" ток. Мощность основного тока зависит от мощности управляющего. У полевых транзисторов через прибор проходит только один ток, мощность которого зависит от электромагнитного поля. В данной статье рассмотрим подробнее работу биполярного транзистор

10.

Комбинационными цифровыми устройствами (ЦКУ) называются устройства, выходные сигналы которых определяются только действующими в данный момент входными сигналами и не зависят от внутреннего состояния устройства.

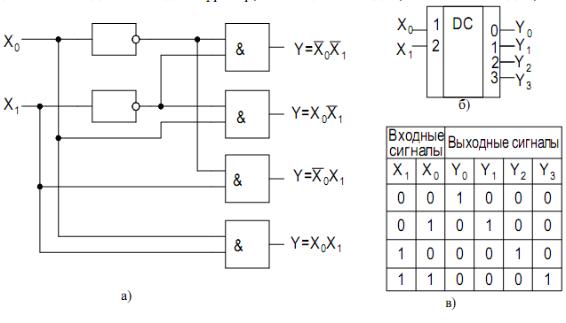

К комбинационным ЦУ относятся: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, комбинационные сумматоры и АЛУ. Дешифратором называется комбинационная цифровая схема с несколькими входами и выходами, преобразующая код, подаваемый на входы, в сигнал на одном из выходов. Если дешифратор, имеющий n входов, имеет 2n выходов, то такой дешифратор называется полным. Если количество выходов меньше, то дешифратор называется неполным

Рис. 1 Схема дешифратора (а), условное обозначение (б), таблица истинности (в)

Дешифратор – это устройство, предназначенное для преобразования двоичного кода в напряжение логической единицы (логического нуля) на том выходе, номер которого совпадает со значением двоичного кода на входе. При n входах в полном дешифраторе имеется 2n выходов, т.е. для каждой комбинации входных сигналов имеется соответствующий выход. Дешифратор, у которого при n входах число выходов меньше 2n, называется неполным. Другое название дешифратора - декодер. Принцип работы полного трехразрядного дешифратора рассмотрим на примере его таблицы истинности.

Входы |

Выходы |

|||||||||

X3 |

X2 |

X1 |

Y7 |

Y6 |

Y5 |

Y4 |

Y3 |

Y2 |

Y1 |

Y0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Соответствующие таблице истинности ФАЛ имеют вид

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .

.

Дешифратором называется комбинационное устройство, преобразующее n-разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, десятичный номер которого соответствует двоичному коду. Число входов и выходов в так называемом полном дешифраторе связано соотношением m = 2n, где n – число входов, а m-число выходов. Если в работе дешифратора используется неполное число выходов, то такой дешифратор называется неполным. Так, например, дешифратор, имеющий 4 входа и 16 выходов, будет полным, а если бы выходов было только 10, то он являлся бы неполным.

Дешифратор – одно из широко используемых логических устройств. Его применяют для построения различных комбинационных устройств.

11.

Импульсный стабилизатор напряжения — это стабилизатор напряжения, в котором регулирующий элемент работает в ключевом режиме[1], то есть бо́льшую часть времени он находится либо в режиме отсечки, когда его сопротивление максимально, либо в режиме насыщения — с минимальным сопротивлением, а значит может рассматриваться какключ. Плавное изменение напряжения происходит благодаря наличию интегрирующего элемента: напряжение повышается по мере накопления им энергии и снижается по мере отдачи её в нагрузку. Такой режим работы позволяет значительно снизить потери энергии, а также улучшить массогабаритные показатели, однако имеет свои особенности.