- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Маркетинг» по окончанию семестра

- •Подходы к определению маркетинга. Понятие и сущность маркетинга.

- •Контролируемые и неконтролируемые факторы, влияющие на маркетинг.

- •Внешняя маркетинговая среда.

- •Конъюнктура рынка и ее составляющие.

- •Маркетинговые концепции: производственная, товарная, сбытовая, традиционный маркетинг, социально-этический маркетинг, маркетинг взаимодействия.

- •Функции маркетинга: аналитическая, производственная, сбытовая, функция контроля.

- •Принципы маркетинга.

- •Методы маркетинга.

- •Исследование потребителей. Факторы влияющие на покупательское поведение.

- •Основные понятия в исследовании потребителей: сегментация, рыночная ниша, рыночное окно, панельное обследование, потребительская панель.

- •Принципы, методы и критерии сегментации рынка.

- •Понятие «целевой сегмент», принципы выбора целевого сегмента в маркетинге.

- •Сегментация: понятие, процедура, критерии сегментации потребительских товаров и товаров производственного назначения.

- •Сегментация рынка и дифференциация товара.

- •Позиционирование товара в маркетинге.

- •Понятие конкурентоспособности товара и его составляющие.

- •Определение товара в маркетинге. Три уровня товара.

- •Жизненный цикл товара и его фазы. Задачи маркетинга по стадиям жизненного цикла товавра.

- •Доля рынка. Анализ продуктового портфеля с помощью матрицы бкг.

- •Ценовые стратегии. Условия применения, достоинства и недостатки ценовых стратегий.

- •Факторы, оказывающие влияние на ценообразование. Свойства товара как фактор ценообразования.

- •Определение цены в маркетинге. Роль и основные функции цены на рынке.

- •Методы ценообразования, ориентированные на конкурентов.

- •Затратные методы маркетингового ценообразования.

- •Методы ценообразования, ориентированные на спрос.

Определение товара в маркетинге. Три уровня товара.

Товар - все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

1 уровень - основополагающий. Товар по замыслу (выгоды товара). На данном уровне необходимо дать ответ на вопрос: "Что в действительности будет приобретать покупатель?". Задача маркетолога заключается в том, чтобы выявить скрытые за любым товаром нужды и продавать не свойства этого товара, а выгоды от него.

2 уровень. Товар в реальном исполнении. Обладает пятью характеристиками: уровнем качества, функциональными особенностями, специфическим оформлением и упаковкой (дизайн), торговой маркой.

3 уровень. Расширенный товар (товар с подкреплением) - предусматривает предоставление дополнительных услуг и выгод .

Жизненный цикл товара и его фазы. Задачи маркетинга по стадиям жизненного цикла товавра.

Доля рынка. Анализ продуктового портфеля с помощью матрицы бкг.

Анализ своего портфеля должен помочь многопрофильной фирме в распределении ограниченных ресурсов между различными рынками товара, на которых она представлена. В общем случае задача заключается в классификации каждого рассматриваемого рынка товара по двум независимым измерениям: привлекательность базового рынка и конкурентная сила фирмы.

Матрица «рост-доля рынка»

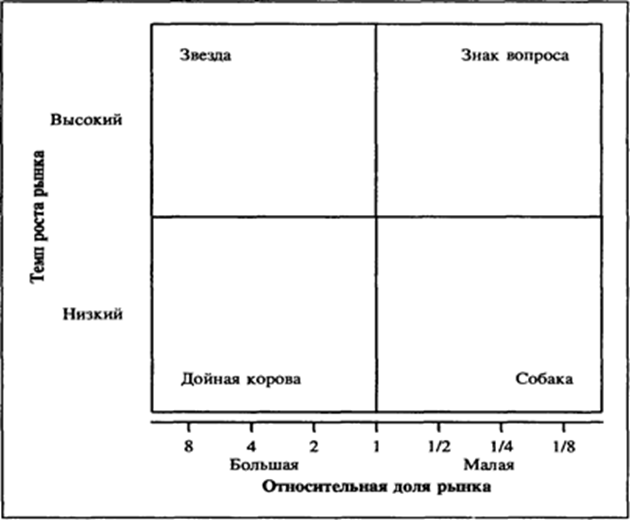

В матрице БКГ используются два критерия: темп роста целевого сегмента в качестве индикатора привлекательности, и доля рынка относительно самого опасного конкурента в качестве индикатора конкурентоспособности. Получаем таблицу с двумя входами (см. рис. 7.1), разбитую линиями раздела на четыре квадранта.

Применительно к оси «рост рынка» базовая линия, разделяющая рынки с высоким и низким темпами роста, соответствует темпу роста валового национального продукта в натуральных показателях или средневзвешенному значению темпов роста различных сегментов, в которых действует фирма.

Для оси «доля рынка» линию раздела обычно проводят через точку 1 или 1, 5. Доля рынка, превосходящая этот уровень, считается большой, и наоборот.

Рис. 7.1. Матрица «рост-доля рынка». Источник: Boston Consulting Group

Матрица, таким образом, исходит из понятия относительной доли рынка, определяемой по сравнению с долей рынка, принадлежащей наиболее опасному конкуренту.

Если марке А принадлежит 10% рынка, на котором самый крупный конкурент (марка Б) владеет долей в 20%, относительная доля марки А составит 0, 5 (10% / 20%). Это низкая доля рынка, поскольку она меньше 1. Для марки Б соответствующая доля равна 2 (20% / 10%).

Обращение к понятию относительной доли рынка основано на гипотезе о наличии положительной корреляции между долей рынка и опытом, а, следовательно, и рентабельностью. С этой точки зрения владение 20% рынка, когда ближайший конкурент владеет 40% или 5%, соответствует совершенно разным конкурентным ситуациям.

Итак, каждый из четырех квадрантов описывает существенно различную ситуацию, требующую отдельного подхода с точки зрения финансирования и выработки маркетинговой стратегии.

Гипотезы, лежащие в основе матрицы БКГ

Анализ по методу БКТ исходит из двух фундаментальных посылок: относительно эффектов опыта и жизненного цикла товара. Эти посылки можно описать следующим образом.

• В результате действия эффекта опыта существенная доля рынка означает наличие конкурентного преимущества в отношении издержек, и наоборот, относительно небольшая доля рынка соответствует повышенным издержкам. Из этой первой гипотезы следует, что самый крупный конкурент будет иметь наивысшую рентабельность при продажах по ценам рынка и для него финансовые потоки будут максимальны.

• Присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в средствах финансирования роста (т.е. расширения производства, интенсивной рекламы и т.д.). И наоборот, товары на рынке с малым темпом роста не нуждаются в большом финансировании. Таким образом, мы обращаемся к модели ЖЦТ, чтобы подчеркнуть целесообразность наличия сбалансированного набора товаров, распределенных по различным фазам жизненного цикла. Непосредственным следствием второй гипотезы является то, что финансовые потребности товаров, предлагаемых на растущем рынке, намного выше, чем у товаров, присутствующих на стагнирующих рынках.

Типология рынков товара

В тех случаях, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить четыре группы рынков товара, соответствующие различным приоритетным стратегическим целям и финансовым потребностям.

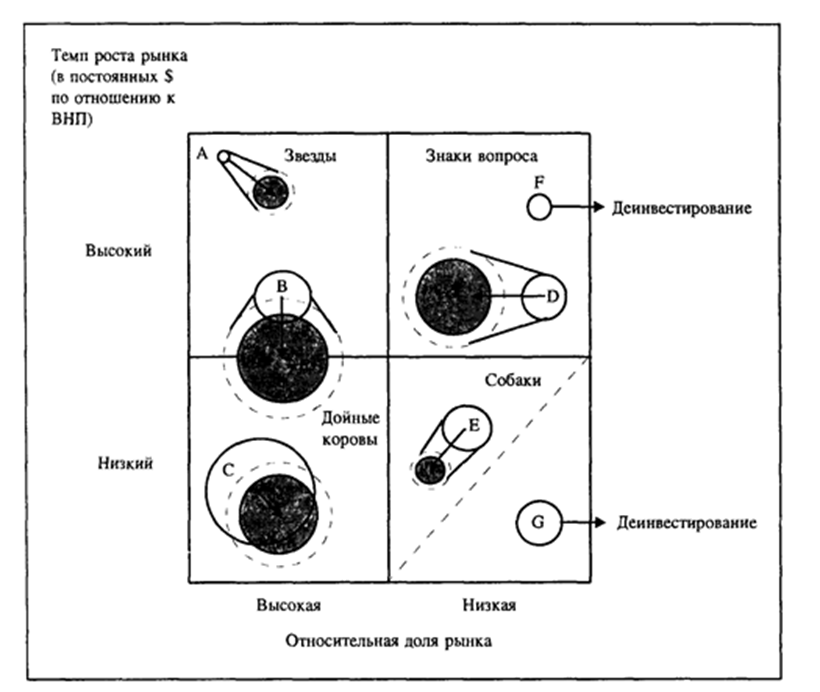

• «Дойные коровы» («медленный рост/высокая доля»): товары, способные в принципе дать больше денег, чем требуется для поддержания их доли рынка. Являются источником финансовых средств для развития диверсификации или исследований. Приоритетная стратегическая цель - «сбор урожая».

• «Собаки» или "мертвый груз" («медленный рост/малая доля»): самая неприятная позиция на рынке. Обычно находятся в невыгодном положении по издержкам и поэтому имеют мало надежды на увеличение доли рынка, тем более что рыночная борьба в основном завершена. Сохранение таких товаров обычно ведет к значительным финансовым расходам при небольших шансах на улучшение. Приоритетная стратегия - это деинвестирование и в любом случае скромное существование.

• «Знаки вопроса» или "проблемные дети" («быстрый рост/малая доля»): товары этой группы требуют значительных средств на поддержание роста. Хотя и в менее выгодном положении, чем лидер, они все же имеют шансы на успех, поскольку рынок еще расширяется. Если не оказать этим товарам финансовой поддержки, они, по мере продвижения по циклу жизни, будут эволюционировать к «собакам». Поэтому здесь существует альтернатива: увеличить долю рынка или деинвестировать.

• «Звезды» («быстрый рост/высокая доля»): товары-лидеры на быстро растущем рынке. Также требуют значительных средств для поддержания роста. Однако благодаря своей конкурентоспособности дают значительные прибыли; по мере созревания рынка сменяют предыдущих «дойных коров».

Любой бизнес (направление деятельности) можно поместить в матрицу типа показанной на рис. 7.2. Его масштабы могут быть обозначены кружком с площадью поверхности, пропорциональной объему продаж или выручке. Анализ следует проводить в динамическом режиме, прослеживая развитие каждого бизнеса во времени, как это показано на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Динамический анализ портфеля рынков товара

Основные виды классификации товаров. Классификация товаров промышленного назначения.

Конкурентоспособность товара: понятие и порядок расчета.

Товар и товарное предложение: понятие, виды (классификация), особенности, уровневое предоставление товара.

Товарная политика предприятия.

Методы оптимизации, направления наращивания товарного ассортимента.

Понятие «качество продукта / услуги». Основные характеристики качества продукта.

Понятие нового товара. Причины неудач новых товаров при выходе на рынок.

Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии.

Ценовая политика – это искусство управления ценами и ценообразованием. С помощью ценовой политики должны устанавливаться цены на товары (услуги), учитывающие положение товара и фирмы на рынке, а также позволяющие достичь стратегические и оперативные цели фирмы. Ценовая политика реализуется через ценовые стратегии и должна рассматриваться только в контексте общей политики фирмы. Ценовая политика является важным элементом комплекса маркетинга. Она формируется в тесной увязке с планированием товара и услуг, выявлением потребностей, запросов потребителей, организацией сбыта, стимулированием продаж. Цена должна устанавливаться предприятием таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетворить нужды и потребности покупателей, а с другой способствовать достижению поставленных целей, обеспечить поступление достаточных финансовых ресурсов. Не смотря на то, что широкое распространение имеют и не ценовые формы конкуренции, цена является существенным элементом конкурентной политики и оказывает значительное влияние на рыночное положение и доходы предпринимателя.

Разработка ценовой политики включает несколько последовательных этапов:

• выработку целей ценообразования;

• анализ ценообразующих факторов (определение спроса, анализ предложения и цен конкурентов и др.);

• выбор метода ценообразования;

• принятие решения об уровне цены.

Ценовая политика фирмы может формироваться на основе:

• Издержек – цены определяются исходя из издержек производства, стоимости обслуживания, накладных расходов и расчетной прибыли.

• Спроса – определяется после изучения спроса потребителей и установления цен, приемлемых для целевого рынка

• Конкуренции – цены могут быть на уровне рыночных, выше или ниже их.

В реальных условиях цены формируются под воздействием двух групп факторов – внутренних и внешних.

Внутренние факторы – зависят от деятельности самого предприятия.

Структура внутренних факторов:

• особые свойства товаров

• вид, способ производства

• реклама

• ориентация на рыночные сегменты

• жизненный цикл товара

• мобильность производства

• длительность цикла товародвижения

• организация сервиса

• имидж предприятия на рынке

Внешние факторы или макроэкономические, факторы не зависят от деятельности предприятия и учитывают изменение общеэкономических пропорций, условий в стране и за ее пределами.

Структура внешних факторов:

• политическая стабильность в стране

• обеспеченность основными ресурсами

• масштабы государственного регулирования экономики и цен

• общий уровень инфляции

• характер спроса

• наличие и уровень конкуренции

• характер налогового законодательства

• внешнеэкономическая политика государства

К прямым методам регулирования цен относится: СО СТОРОНЫ ГОС-ВА

- административное установление уровня цены;

-запретительные меры, направленные на недопущение роста цен сверх определённого уровня (“замораживание” цен);

-установление предельного уровня цен, выше которого цены не должны подниматься;

-регламентирование уровня рентабельности, торговой надбавки.

К косвенным методам регулирования цен можно отнести:

- систему налогообложения;

- регламентирование состава затрат, включаемых в себестоимость;

- запретительные меры, направленные против монополистической деятельности, на поддержку добросовестной конкуренции;

- установление правил, по которым устанавливаются цены.