- •Введение

- •Глава 1 Актуальные проблемы обеспечения безопасности развивающейся личности

- •1.1. Жизнь человека, его развитие и опасность

- •1.2. Проблемы и трудности, связанные с обеспечением безопасности развивающейся личности

- •1.3. Система обеспечения безопасности развивающейся личности. Две парадигмы обеспечения безопасности

- •Глава 2 Отношение к опасностям как структурный компонент безопасного типа личности

- •2.1. Общая характеристика безопасного типа личности

- •2.2. Психологическая структура безопасного типа личности

- •2.3. Отношение к опасностям как предмет психологического исследования

- •Глава 3 Цели и задачи эмпирического исследования. Разработка диагностического инструментария

- •3.1. Общая характеристика замысла, целей и задач эмпирического исследования

- •3.2. Разработка диагностического инструментария

- •Глава 4 Представление об опасностях, восприятие и оценка событий как угрожающих жизни, здоровью, психологическому и социальному благополучию

- •4.1. Психологические особенности восприятия угроз на разных возрастных этапах

- •Опыт оценки школьниками, студентами и взрослыми своего опыта встречи с опасными ситуациями (в %)

- •Опыт встречи с опасностями в прошлом у студентов и взрослых (в %)

- •Оценка опасностей в настоящем (данные в процентах)

- •4.2. Оценка личностью своей готовности к встрече с опасностями и способности справляться с жизненными трудностями

- •Оценка школьниками своей готовности справиться с опасными ситуациями (в %)

- •4.3. Психологические механизмы вероятностной оценки жизненных событий с позиций безопасности

- •Способность к дифференцировке жизненных событий с позиций безопасности у подростков

- •4.4. Сопоставительный анализ особенностей отражения жизненных событий с позиций опасности и безопасности в старшем школьном и студенческом возрасте

- •Сферы возникновения опасных ситуаций (в %)

- •Характеристика ситуаций, вызывающих отрицательные переживания в учебной сфере (в %)

- •Частота возникновения напряженных ситуаций в сфере взаимодействия с педагогами ( в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений с педагогами ( в %)

- •Количество педагогов, вызывающих ощущение опасности ( в %)

- •Характер опасности в отношениях с педагогами (в %)

- •Характер действий педагога, вызывающего ощущение опасности ( в %)

- •Частота возникновения опасных ситуаций в сфере отношений со сверстниками ( в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений со сверстниками (в %)

- •Количество сверстников, вызывающих ощущение опасности (в %)

- •Характер опасности в отношениях со сверстниками (в %)

- •Характер действий сверстника, вызывающего ощущение опасности (в %)

- •Частота возникновения опасных ситуаций в сфере отношений с родителями (в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений с родителями, родственниками (в %)

- •Количество родственников, вызывающих ощущение опасности (в %)

- •Характер опасности в отношениях с родственниками (в %)

- •Характер действий родственника, вызывающего ощущение опасности (в %)

- •4.5. Корреляционный анализ взаимосвязей факторов, характеризующих особенности отражения старшими школьниками и студентами жизненных событий с позиций безопасности

- •Глава 5 Психологические особенности отношения людей к опасностям

- •5.1. Характеристика отдельных параметров отношения людей к опасностям

- •Сравнительная характеристика сензитивности к опасностям у школьников и студентов (в %)

- •Характеристика выбора способов реагирования в ситуациях опасности у старшеклассников и студентов (в %)

- •Характеристика групп старшеклассников и студентов, различающихся по доминирующим типам реагирования в ситуациях опасности (в %)

- •Характеристика потребностей в безопасности у школьников и студентов (в %)

- •5.3. Обобщенная характеристика типов отношения к опасностям школьников и студентов

- •Типы отношения к опасностям (в %)

- •Характеристика типов отношения к опасностям у старших школьников (в %)

- •Характеристика отношения к опасностям у студентов (в %)

- •Заключение

- •Литература

- •Приложение Анкета 1

- •Анкета 2

- •Анкета 3.

- •Анкета 3

- •Вероятностная методика

- •Тест-опросник сензитивности к угрозам

- •Бланк ответов

- •Тест-опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности

- •Опросник на выявление типа отношения к опасности

- •Бланк ответов к анкете на выявление типа отношения к опасности

- •Оглавление

- •Глава 1. Актуальные проблемы обеспечения безопасности

- •Глава 2. Отношение к опасностям как структурный компонент

- •Глава 3. Цели и задачи эмпирического исследования.

- •Глава 4. Представление об опасностях, восприятие и оценка

- •Глава 5. Психологические особенности отношения

2.3. Отношение к опасностям как предмет психологического исследования

Предметом нашего исследования является второй структурный компонент безопасного типа личности, а именно отношение к опасностям. Как мы уже отмечали, вся жизнь человека, так или иначе связана с преодолением трудностей и всевозможных угроз. В результате приобретаемого и усваиваемого общественно-исторического опыта у него постепенно формируется определенное отношение к опасностям, которое и детерминирует успешность его существования в мире. В то же время понятно, что у различных людей формируются разные отношения к миру, в том числе и к тем сторонам действительности, которые несут в себе угрозу. В силу этого проблему выявления психологических закономерностей возникновения и проявлений у человека отношений к опасностям следует признать актуальной.

При разработке данной проблемы мы опирались на данные, почерпнутые из арсенала клинической психологии, где существенное внимание уделяется понятию «субъективная картина болезни», которое было введено в научный обиход А.Р.Лурия [11]. Субъективная картина болезни – это отражение болезни в сознании больного.

В. В. Николаева предлагает выделять в структуре внутренней (субъективной) картины болезни следующие уровни [19]:

- сензитивный - болезненные ощущения и состояния;

- эмоциональный - непосредственные эмоциональные реакции на болезненные ощущения и эмоциональные реакции на последствия болезни в жизни человека;

- интеллектуальный - знания о болезни и оценка своего состояния;

- мотивационный - возникновение новых мотивов и перестройка прежней мотивационной структуры.

С понятием субъективной картины болезни в отечественной клинической психологии связана вся система отношений личности пациента, включая поведенческие паттерны ее проявления. В зависимости от содержания внутренней картины болезни у личности могут развиваться разнообразные типы отношения к своему заболеванию, среди которых наиболее часто выделяют следующие:

адекватное отношение - соответствует объективному состоянию: без преувеличения или недооценки.

Пренебрежительное отношение - недооценка своего состояния;

Отрицающее отношение - активное игнорирование наличия заболевания;

Аггравирующее отношение - преувеличение степени тяжести своего состояния;

Ипохондрическое отношение - погружение, «уход» в болезнь, сосредоточенность только на своем расстройстве;

рентное отношение - использование своего состояния для манипулирования другими людьми с целью получения моральных или материальных выгод;

безразличное отношение - пассивное принятие своего состояния, утрата интереса ко всему, что интересовало ранее.

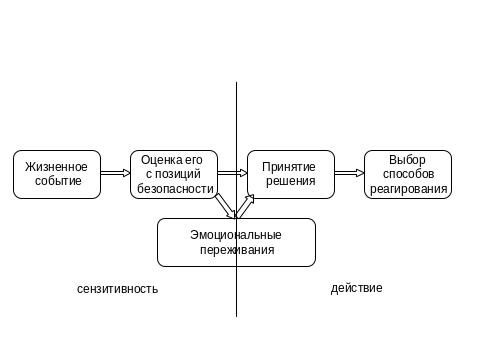

Если попытаться экстраполировать типы отношений к болезни на проблему отношения к опасностям в целом, то можно выделить три наиболее типичные отношения – адекватное, тревожное (преувеличение опасностей), игнорирующее (преуменьшение опасностей). Мы полагаем, что в нашем случае то, что в субъективной картине болезни обозначается как пренебрежительное, отрицающее и безразличное отношение, входит в категорию «игнорирование». А аггравирующее и ипохондрическое – в категорию «тревожность» (преувеличение). Термин «рентное отношение» носит частный характер и не может характеризовать отношение к опасности в целом. Попробуем теперь конкретизировать суть отношения к опасностям, представив в процессуальном плане поведение и действия человека, столкнувшегося с событием, которое может быть идентифицировано как опасное для его жизни, здоровья, психологического или социального благополучия (рис. 4).

Рис. 4. Структура отношения к опасности

Как видим, содержание отношения к опасностям составляют два блока показателей: 1) сензитивность к опасностям; 2) практическое действие.

Чувствительность к угрозам или, как мы ее называем, сензитивность к опасностям, проявляется в способности из потока жизненных событий выделить такое (посредством оценки), которое может нести в себе потенциальную угрозу человеку. Результатом оценки являются положительные, нейтральные или отрицательные переживания, обусловленные прошлым опытом, которые подвигают личность на принятие решения о выборе способов реагирования на опасность (действие). Они могут быть адекватными, преувеличивающими опасность (тревожный тип реагирования) или преуменьшающими ее (игнорирующий тип реагирования). Из сказанного понятно, что когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты отношения к опасностям не рядоположены, и не выступают изолированно, они составляют единый органический синтез, который и составляет суть отношения к опасности.

Таким образом, под отношением к опасности мы понимаем способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на угрозу (поведенческий компонент). Эмоциональный компонент представлен определенным состоянием, на фоне которого осуществляется распознавание сигналов опасности (тревога, психологическая напряженность, стресс, фрустрация). Когнитивный компонент включает в себя оценку того или иного воздействующего фактора как угрожающего или не угрожающего благополучию личности

Остановимся подробнее на основных компонентах отношения к опасности. Прежде всего, нас интересует такой феномен, как сензитивность к угрозам. В психологии личности сензитивность описывается как особенность человека, проявляющаяся по повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т. п. Сензитивным людям свойственны робость, застенчивость, впечатлительность, склонность к продолжительному переживанию прошедших или пpeдстоящих событий, чувство собственной недостаточности. При доминировании данной черты личности может возникнуть и закрепиться соответствующий тип акцентуации характера. Для людей этого типа свойственна чрезмерная чувствительность и впечатлительность, сочетающиеся с высокими моральными требованиями к самим себе, с «этической скрупулезностью». Под ударами судьбы они легко становятся крайне осторожными, подозрительными и замкнутыми.

В возрастной психологии часто говорят о сензитивности того или иного возраста к определенным внешним факторам воздействия, имея в виду, что он является наиболее благоприятным для возникновения или развития того или иного психического процесса или личностных особенностей. А также о возрастных особенностях чувствительности детей к тем или иным факторам среды.

В социальной психологии под сензитивностью понимается качество личности, характеризующее чувствительность личности к другим людям, нередко связанное с такими характеристиками как эмпатия, симпатия, терпимость и др.

Применительно к заявленной теме сензитивность к опасностям не является распространенным термином, хотя в житейской психологии данное понятие зафиксировано в языке достаточно четко. Например, существуют выражения: «чувство опасности», «нюх на опасности», «интуиция к угрозам» и т.п. В науке «сензитивность к опасностям» употребляется, но специального обоснования и описания, как правило, не дается. В то же время ряд ученых, не раскрывая содержания данного понятия, тем не менее, говорят о нем, как существующей реальности. Например, В.П.Соломин с сотрудниками пишет о чувствительности к опасностям, понимая под ней способность человека к обнаружению сигналов опасности, которая зависит от индивидуально-типических особенностей личности [23].

В содержательном плане наиболее полно суть понятия сензитивности к опасностям описал М.А.Котик [6;7]. Характеризуя особенности переживаний и поведения человека в опасной ситуации, он, опираясь на понятие значимости, выделяет два ее вида: значимость-ценность — показатель переживаний, вызванных ожидаемым или достигнутым успехом в деятельности, и значимость-тревожность — показатель переживаний, порожденных трудностями, а также опасностями этой деятельности и ее последствий. Было сделано предположение, что переживания, вызванные опасной ситуацией, т. е. ее значимость-тревожность, определяются, с одной стороны, тяжестью вытекающих из нее последствий и, с другой — вероятностью (возможностью) реализации этих последствий.

В конечном итоге было установлено, что восприятие события как угрожающего определяется его отрицательной валентностью (значимостью для личности) и оценкой вероятности его наступления. Например, человек будет испытывать тревогу по поводу небольшой царапины лишь при 45% вероятности наступления события, возможность же получения смертельной травмы вызовет тревогу уже при 2% вероятности.

Таким образом, чтобы жизненное событие воспринималось как угрожающее и обращало на себя внимание человека, оно должно обладать высокой отрицательной валентностью. Индивидуальные же варианты проявления этого закона очень вариативны. Для одного человека получение небольшой царапины даже при невысокой вероятности наступления события воспринимается как угроза жизни. Для другого – возможность серьезной травмы при высокой вероятности – факт не стоящий, чтобы на него обращать особого внимания.

Итак, когда мы говорим о сензитивности к опасностям, то имеем в виду способность человека из множества воздействующих на него внешних (или внутренних) факторов, выделять такие, которые являются угрожающими для его жизни, здоровья, психологического или социального благополучия или наносят ущерб его окружению. Идентификация того или иного фактора как угрожающего определяется его негативной валентностью и вероятностью наступления. Чем выше негативная значимость фактора и ниже вероятность наступления события, при которой возникает тревога, тем сензитивнее человек.

Вторым важным компонентом является выбор способов реагирования в ситуациях угрозы. Человек в ходе своей жизни и деятельности сталкивается с многочисленными жизненными, производственными и иными трудностями, угрозами своему здоровью, психологическому и социальному благополучию. У него в соответствии с индивидными и личностными особенностями, опытом встреч с травмирующими событиями, складывается свое индивидуальное отношение к опасностям. Хорошо известно, что есть люди, которые адекватно относятся к опасностям, не преувеличивают, но и не приуменьшают их значение, выбирают наиболее эффективные способы защит. Есть и такие, кто явно преувеличивает опасность, даже незначительное травмирующее событие воспринимает как катастрофу, угрозу своей жизни или жизни близких людей. Однако немало и таких людей, которые явно игнорируют опасность, надеясь, что их минует беда или все образумится само собой. Таким образом, достаточно четко выделяется три способа реагирования в ситуациях угрозы: адекватный, тревожный и игнорирующий. Справедливости ради следует констатировать, что один и тот же человек в разных ситуациях может использования разные способы реагирования. Тем не менее, один из них может стать доминирующим и определять, наряду с сензитивностью, стиль поведения человека в угрожающих ситуациях. И еще на один важный момент хотелось бы обратить внимание. В ряде жизненных ситуациях критерии адекватности определены остаточно четко, однако существует немало и таких жизненных событий, где такие критерии выделить проблематично.

Можно предположить, что особенности отношения к опасностям в той или иной степени определяются уровнем потребностей в безопасности. Поэтому целесообразно сделать краткий теоретический экскурс и в проблему. Потребность в безопасности относится к категории базовых потребностей человека. В современной науке данная потребность и её проявления изучены достаточно хорошо. Одной из первых эту потребность выделила К.Хорни [25]. По её мнению, человеком управляют две тенденции: стремление к безопасности и стремление к удовлетворению своих желаний. Нередко они вступают в противоречие, что и порождает внутренний конфликт. Человек пытается подавить этот конфликт, вырабатывая определенные способы поведения. Разные люди делают это специфическим образом, в итоге формируются своеобразные невротические типы личности. В иерархии потребностей А.Маслоу [10] потребность в безопасности и защите составляет второй уровень, надстраиваясь непосредственно над физиологическими потребностями, выступая в свою очередь основой для возникновения потребностей более высокого порядка: в признании, любви, самоактуализации. В современных типологиях потребностей потребность в безопасности относят к группе биогенных потребностей, наряду с потребностью в эмоциональном контакте, ориентировочной потребностью и потребностью в двигательной активности (С.Б.Каверин [4]).

Таким образом, потребность в безопасности у человека – это социализированная биогенная потребность, причем у каждого конкретного индивида ее проявления очень вариативны и тесно взаимосвязаны с другими потребностями, личностными качествами, характером, стилем жизни и способами построения своего жизненного пути. Она претерпевает самые различные метаморфозы, но именно наличие данной потребности однозначно обусловливает всю деятельность человека по обеспечению своей личной, общественной, экономической, производственной и многих других видов безопасности.

Резюме

В настоящее время сложилось несколько подходов к решению проблемы обеспечения безопасности развития личности, которые различаются целевыми установками. Наибольшую известность получили два из них: формирование культуры безопасности личности и формирование безопасного типа личности. Мы попытались показать, что они не противопоставлены друг другу, а взаимно связаны. Базовым является понятие безопасного типа личности. А культура безопасности составляет качественную его характеристику.

Безопасный тип личности – это человек, способный таким образом выстраивать свою жизнь и деятельность, чтобы не наносить ущерба себе, другим людям, окружающему миру, и одновременно способный противостоять угрозам, осуществлять специфическую деятельность по обеспечению безопасности. Безопасный тип личности кардинально отличается от опасного, виктимного и беспечного типов.

В структуру безопасного типа личности входят: позиция ненасилия, адекватное отношение к опасностям, владение способами защиты от различных угроз, готовность к деятельности по обеспечению безопасности.

Отношение к опасности - это способность индивида своевременно обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на угрозу (поведенческий компонент). Эмоциональный компонент представлен определенным состоянием, на фоне которого осуществляется распознавание сигналов опасности (тревога, психологическая напряженность, стресс, фрустрация). Когнитивный компонент включает в себя оценку того или иного воздействующего фактора как угрожающего или не угрожающего благополучию личности.